Lois de 1893 et 1894 sur l'anarchisme

Les lois de 1893 et 1894 sur l'anarchisme, plus connues sous le nom de « lois scélérates », sont trois lois votées en France sous la Troisième République et visant à réprimer le mouvement anarchiste français. Elles incarnent la dernière forme de censure légale et de répression à large échelle visant explicitement une opinion politique en France et sont, de ce fait, controversées dès leur origine. Elles ont été définitivement abrogées en .

A la suite de ces lois, les anarchistes français, puis francophones, vont très largement s'emparer du mot libertaire pour s'identifier et poursuivre leurs activités, notamment éditoriales. Ainsi, dès , La Revue anarchiste devient La Revue libertaire[1] - [2] - [3].

Contexte

Multiplication des attentats anarchistes

Durant les années 1880 et 1890 plusieurs attentats terroristes sont organisés par des anarchistes sur le territoire français. Le mouvement promeut à partir de 1881 la stratégie de la propagande par le fait.

Le mouvement est alors européen. En Allemagne, l'empereur Guillaume Ier est victime de deux tentatives d'assassinat de la part d'anarchistes. Le chancelier Otto von Bismarck prend prétexte de ces événements pour faire promulguer par le Reichstag des lois « anti-socialistes ». De même, en Russie, le tsar Alexandre II est assassiné par un groupuscule anarchiste, Narodnaïa Volia (« La liberté du peuple »), le . En réaction à cela, son fils et successeur, Alexandre III, ordonne la création d'une nouvelle police de sécurité, l'Okhrana.

Mis à part quelques faits isolés, c'est à partir de 1892 que commence la véritable période des attentats qui visent à déstabiliser le pouvoir en attaquant directement ses détenteurs. C'est une série d'attentats à la bombe, perpétrés par Ravachol à partir du , qui déclenche la vague de terrorisme anarchiste. L'évènement le plus célèbre est l'attentat au sein de l'Assemblée nationale, perpétré le par Auguste Vaillant. Lançant une bombe depuis la tribune à la chambre des députés, il fait plusieurs blessés. Le , le président de la République Sadi Carnot est assassiné à Lyon par un jeune anarchiste italien, Sante Geronimo Caserio. Ces événements suscitent l'inquiétude de l'opinion publique et de la presse, des journaux républicains radicaux aux feuilles conservatrices, qui en appellent à des mesures d'exception.

Tension du climat politique

En France, des lois anti-anarchistes sont proposées durant les années qui suivent les insurrections communalistes de 1870-1871 ; aussi, plusieurs attentats sont alors attribués au mouvement anarchiste[4]. Les trois lois proposées à la Chambre des députés visaient à prévenir de nouveaux attentats.

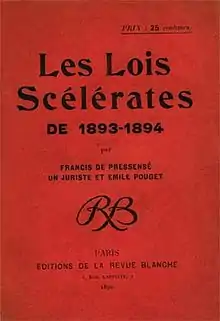

L'expression « lois scélérates » est notamment popularisée par Francis de Pressensé, Émile Pouget et Léon Blum (qui signe « un juriste ») dans un pamphlet publié en 1899, Les Lois scélérates de 1893-1894.

Contenu des lois

« Je ne connaissais pas ces gens-là, au moment du vote. Manifestement, je consacrerai tous mes efforts pour faire abolir ces lois »

— Ludovic Trarieux, Président de la Ligue des Droits de l'Homme, À propos des lois scélérates qu'il avait fait voter en 1894 (Conférence de 1898) [5].

Une série de trois lois est votée dans l'urgence afin de lutter contre ces actions anarchistes qui visaient à déstabiliser des pans de la société :

- Le , soit deux jours après l'attentat d'Auguste Vaillant visant les députés, c'est Antonin Dubost (1844-1921), ministre de la Justice dans le gouvernement de Jean Casimir-Perier qui soumet à la Chambre des députés un ensemble de mesures pour sauvegarder « la cause de l’ordre et celle des libertés publiques ». C'est une modification de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui ne punissait que la provocation directe ; désormais la provocation indirecte, l'apologie, est elle aussi punie et un juge peut ordonner la saisie et l'arrestation préventive. Le texte de la première des trois lois est adopté le par 413 voix contre 63.

- La seconde loi est discutée le , à peine quatre jours après avoir été déposée. Elle concerne les associations de malfaiteurs et vise particulièrement les groupes anarchistes, alors nombreux et très actifs. C'est une loi qui vise à pouvoir inculper tout membre ou sympathisant sans faire de distinction. Elle encourage également la dénonciation : « Les personnes qui se seront rendues coupables du crime, mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association. » Elle est votée le .

- La troisième loi[6], votée le , est sans doute la plus marquante pour les anarchistes puisqu'elle les vise directement, en les nommant et en leur interdisant tout type de propagande. C'est à la suite de cette loi que de nombreux journaux anarchistes comme Le Père peinard, qui avait déjà été saisi avant, sont interdits. Cette loi permet une véritable répression de l’anarchisme, des milliers de perquisitions et d'arrestations débouchent, notamment sur le Procès des Trente.

Réaction politique

Position de Jean Jaurès

À l'occasion de la découverte de fonds venant de haut lieu chez un anarchiste, de retour de Carmaux où des grèves ont eu lieu depuis 1892, Jean Jaurès se lance dans un discours à la Chambre, le , où il dénonce la politique répressive du gouvernement ; la censure du Père peinard, « consacré presque tout entier à injurier les députés socialistes » ; le « deux poids deux mesures » qu'illustre la censure imposée aux journaux et aux députés socialistes, tandis que sont tolérés les discours également contestataires de certains catholiques (Albert de Mun, l'article « La Bombe » dans La Croix de Morlay, les articles de La Croix ou l'article du Père Marie-Antoine publié dans L'Univers puis dans L’En-dehors et titré « Le Christ et la Dynamite ») ; enfin, l'usage des agents provocateurs :

« C’est ainsi que vous êtes obligés de recruter dans le crime de quoi surveiller le crime, dans la misère de quoi surveiller la misère et dans l’anarchie de quoi surveiller l’anarchie. (Interruptions au centre. — Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche.)

Et il arrive inévitablement que ces anarchistes de police, subventionnés par vos fonds, se transforment parfois — comme il s’en est produit de douloureux exemples que la Chambre n’a pas pu oublier — en agents provocateurs[7]. »

Et d'évoquer un certain Tournadre, actif lors des grèves de 1892, qui avait proposé aux ouvriers de Carmaux des fonds pour acheter de la dynamite et éventuellement de s'enfuir ensuite en Angleterre ; or, selon Jaurès, alors que Tournadre avait répondu aux ouvriers qu'il avait des « amis capitalistes à Paris », les perquisitions menés chez Tournadre à Carmaux avaient mené à la découverte de deux lettres, l'une du baron de Rothschild, l'autre de la duchesse d'Uzès[8] - [7]. Malgré ce discours, la Chambre vota dans une large majorité la confiance au gouvernement.

Position de Léon Blum

Le , dans La Revue blanche, Léon Blum, sous la signature de « Un juriste », publie un texte intitulé Comment ont été faites les Lois Scélérates. Il les critique vivement, considérant le danger qu'elles soient instrumentalisées par un gouvernement antidémocratique. Ainsi, ces lois « permettent au premier « gouvernement fort » qui surviendra de tenir pour nulle la loi de 1881 [sur la liberté de la presse], loi incomplète, mais libérale et sensée dans son ensemble, et l’une des rares lois républicaines de la République. Elles abrogent les garanties conférées à la presse en ce qu’elles permettent la saisie et l’arrestation préventive ; elles violent une des règles de notre droit public en ce qu’elles défèrent des délits d’opinion à la justice correctionnelle ; elles violent les principes du droit pénal en ce qu’elles permettent de déclarer complices et associés d’un crime des individus qui n’y ont pas directement et matériellement participé ; elles blessent l’humanité en ce qu’elles peuvent punir des travaux forcés une amitié ou une confidence, et de la relégation un article de journal »[9].

Application

Des séries de listes nominatives sont dressées afin de répertorier les individus soupçonnés de sympathies libertaires, de même les « sans domicile fixe » sont fichés et catégorisés.

Même si les actions violentes ont continué quelque peu, les activistes étant rentrés dans une logique de vengeance, la propagande par le fait a, après quelque temps, pratiquement disparu, à la suite de cette répression violente. Cependant l'anarchisme lui-même, sous d'autres formes, a continué de se manifester dans la société française, par exemple au travers de mouvements syndicaux.

Ces lois conduisent à la fermeture des journaux anarchistes, à de nombreuses arrestations, à la dissolution des organisations libertaires et à l'interdiction pour la presse en général de diffuser de la « propagande anarchiste »[10]. Elles furent largement critiquées à l'étranger comme en France, y compris par des opposants au mouvement libertaire, et finissent progressivement par faire l'unanimité contre elles au sein de la classe politique française, ce qui conduira à leur abrogation en 1992. Elles incarnent la dernière forme de censure légale et de répression à large échelle visant explicitement une opinion politique en France et sanctionnant sa libre expression.

Postérité

Expression

En raison du symbole qu'elles ont représenté durant un siècle d'existence, des références à ces lois[11] ou des expressions comme « le retour des lois scélérates »[12] sont régulièrement utilisées dans les médias ou par des acteurs de la vie politique française afin de qualifier des propositions de lois ou lois nouvelles, qu'ils jugent liberticides.

« Sont abrogés : […]

- la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes ; […] »— Article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur[13]

Abrogation en 1992

Seule la loi du , qui visait explicitement les menées anarchistes, fut finalement abrogée le avec l'entrée en vigueur de l'article 372 de la loi relative à l'institution du nouveau Code pénal[14] votée le 16 décembre 1992[13].

Maintien de certaines dispositions

La loi du 12 décembre 1893 relative à l'apologie du terrorisme instaure le délit de presse du même nom, en modifiant l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il faisait donc à ce titre l'objet d'une procédure particulière propre aux infractions instituées par cette loi. Aujourd'hui et depuis 2014, ce délit est réprimé par l'article 421-2-5 du Code pénal[15], est donc soumis à la procédure pénale de droit commun, et son champ d'application a été étendu puisqu'il se matérialise désormais par des comportements, des actes, des discours, des écrits exprimés ou des images diffusées publiquement, et ce quel que soit le support[16]. Ces dispositions ne ciblent toutefois plus spécifiquement l'idéologie libertaire.

Notes et références

- L'Éphéméride anarchiste : La Revue libertaire.

- Max Nettlau, Bibliographie de l'anarchie, préface d'Élisée Reclus, Bibliothèque des Temps nouveaux, 1897, page 90.

- Félix Fénéon, Œuvres-plus-que-complètes, Volume 1, Librairie Droz, 1970, page XX.

- Mokhtar Lakehal, Dictionnaire de science politique, Éditions L'Harmattan, 2005

- Yves Peyraut, Sébastien Faure, Fondateur du Libertaire avec Louise Michel en 1895, Le Monde libertaire, sur increvablesanarchistes.org, 1995

- Loi du ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes, sur Légifrance.

- Séance du , discours de Jean Jaurès, sur le site de l'Assemblée nationale.

- (en) Harvey Goldberg, The Life of Jean Jaures, University of Wisconsin Press, 1962, (ISBN 978-0-299-02564-9), p. 121-122

- Léon Blum, Comment ont été faites les Lois Scélérates, La Revue blanche, , lire en ligne.

- Légifrance - Contenu de la loi de 1894

- L'Humanité - La loi Avia. Ou loi scélérate, mode d’emploi - Vendredi 29 Mai 2020

- Marianne - Vivons nous le retour des lois scélérates et du mépris de la liberté ? - Raphaël Kempf - 5 novembre 2019

- Legifrance - Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 372 - « Sont abrogés : […] - la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes ;[…] »

- Loi no 92-1336 du relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, lire en ligne.

- « Code pénal - Article 421-2-5 », sur legifrance.gouv.fr

- Décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 du Conseil Constitutionnel

Voir aussi

Articles connexes

En Allemagne

Aux États-Unis:

Sources et bibliographie

- Émile Pouget, Francis de Pressensé, Léon Blum, Les Lois scélérates de 1893-1894, Paris, Éditions de la Revue blanche, 1899 [lire en ligne] (Texte réédité par les éditions le Flibustier).

- Francis Démier, La France du XIXe siècle, 1814-1914, Paris, Le Seuil, 1996.

- Vincent Robert, « Lois, censure et liberté », in Dominique Kalifa (dir.), La civilisation du journal, Paris, Nouveau Monde éditions, 2011.

- Vivien Bouhey (préf. Philippe Levillain), Les Anarchistes contre la République : contribution à l'histoire des réseaux (1880-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 491 p. (ISBN 978-2-7535-0727-2, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Retronews, Il y a 125 ans, les lois « contre l’anarchisme », [lire en ligne].

- Kempf, Raphaël., Ennemis d'Etat : les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes, La Fabrique, (ISBN 978-2-35872-188-2 et 2-35872-188-3, OCLC 1117763784)Jean-Claude Farcy, « Raphaël Kempf, Ennemis d'État. Les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes. Paris, La fabrique éditions, 2019, 227 p. », Criminocorpus. Revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines, (ISSN 2108-6907, lire en ligne, consulté le )Thomas Rozec, « Liberté, j'exprime ton nom » [audio], sur Binge Audio, Programme B (consulté le )

Radio

- Jean Lebrun, Philippe Pelletier, Les Anarchistes : le moment terroriste, et après ?, France Inter, 26 novembre 2015, écouter en ligne.