Le Ban-Saint-Martin

Le Ban-Saint-Martin est une commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est.

| Le Ban-Saint-Martin | |

Vue sur Le Ban-Saint-Martin et le mont Saint-Quentin. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Metz |

| Intercommunalité | Metz Métropole |

| Maire Mandat |

Henri Hasser 2020-2026 |

| Code postal | 57050 |

| Code commune | 57049 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ban-Saint-Martinois |

| Population municipale |

4 604 hab. (2020 |

| Densité | 2 896 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 07′ 21″ nord, 6° 09′ 04″ est |

| Altitude | Min. 165 m Max. 325 m |

| Superficie | 1,59 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Metz (banlieue) |

| Aire d'attraction | Metz (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Montigny-lès-Metz |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ban-saint-martin.fr |

Ses habitants sont appelés les Ban-Saint-Martinois.

Géographie

À l'ouest de Metz, la Moselle borde le sud-est de la ville, tandis que le mont Saint-Quentin culmine à l'ouest. Les principales rues sont :

- la route de Plappeville coupée en deux entre le ban de la commune et celui de Metz ;

- la rue Saint-Sigisbert ;

- l'avenue du Général-de-Gaulle ;

- la rue de la Côte.

Communes limitrophes

|

Plappeville | Metz |  | |

| N | Metz | |||

| O Le Ban-Saint-Martin E | ||||

| S | ||||

| Scy-Chazelles | Longeville-lès-Metz |

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Moselle et la Moselle canalisée[Carte 1].

La Moselle, d’une longueur totale de 560 kilomètres, dont 315 kilomètres en France, prend sa source dans le massif des Vosges au col de Bussang et se jette dans le Rhin à Coblence en Allemagne[1].

La Moselle canalisée, d'une longueur totale de 135,2 km, prend sa source dans la commune de Pont-Saint-Vincent et se jette dans la Moselle à Kœnigsmacker, après avoir traversé 61 communes[2].

La qualité de la Moselle et de la Moselle canalisée peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l'eau et l'Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Le Ban-Saint-Martin est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Metz, une agglomération intra-départementale regroupant 42 communes[6] et 285 918 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Metz, dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 245 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[9] - [10].

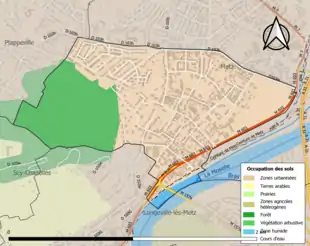

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (72,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (63,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (72,7 %), forêts (25,4 %), eaux continentales[Note 3] (1,9 %)[11].

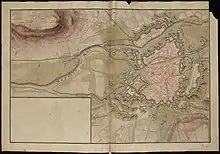

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Toponymie

Le ban désigne le territoire où s'exerce la juridiction d'un suzerain. Le ban permettait en outre au seigneur d'exiger un droit de passage sur ses terres, un péage.

- Au XVe siècle : Saint-Martin-lès-Metz ;

- Alsace-Moselle: Sankt Martinsbann ; (Voir Correspondance des toponymies lorraines en français et en allemand)

- De 1918 à 1940 : Ban-Saint-Martin

- Gau Westmark : Sankt Martinsbann (?)

- 1944/1966 : Ban-Saint-Martin ;

- Depuis 1966 : Le Ban-Saint-Martin.

Histoire

L'appellation Ban-Saint-Martin vient de l'abbaye Saint-Martin, dont la fondation, attribuée au roi d'Austrasie Sigebert III, remonte au VIIe siècle. Le ban de la commune correspond pour partie aux terres de cette abbaye qui est plusieurs fois détruite au cours des guerres qui ensanglantent le Pays Messin.

En 1429, l'abbaye et le village sont détruits. Les pierres de cette démolition serviront à reconstruire la digue de Wadrinau.

L'abbaye est détruite définitivement en 1552 lors du siège de Metz par Charles Quint.

Lors de la Révolution, en 1792, le village est érigé en commune autonome[13].

Commune de l'agglomération messine, Le Ban-Saint-Martin est, en 1840, un petit village de vignerons, dont la population ne dépasse guère 480 habitants[13].

Sous le Second Empire, sa vocation militaire s’affirme avec la création de champ de manœuvres. En 1854, la commune s'agrandit de 43,72 ha (au détriment de Devant-les-Ponts) en incluant le hameau du SAUVAGE ainsi que le champ de manœuvres. Durant le Siège de Metz, une partie de l'armée de Bazaine établit ses quartiers sur les terrains militaires vacants. Pour échapper à la pression des civils messins, le maréchal Bazaine lui-même y établit son quartier général[14].

Comme les autres communes de Moselle, la commune du Ban-Saint-Martin est annexée à l’Empire allemand de 1871 à 1918. De par sa situation privilégiée, entre les fortifications de Metz et les nouveaux forts du Saint-Quentin et de Plappeville, elle devient vite un quartier important pour la garnison allemande. La population dépasse très vite les 2 000 habitants, atteignant 2 500 habitants en 1900[13]. En 1902, la Tour Bismarck, dédiée à la mémoire du chancelier Otto von Bismarck, est inaugurée sur la butte dite de Charles-Quint. Reprenant le type architectural « Crépuscule des dieux », sa silhouette altière dominait, à l'époque, la vallée de la Moselle. Deux ans plus tard, le premier club de football mosellan est fondé sur la commune[13]. Vers 1905, une nouvelle caserne d’infanterie, la caserne Dupuis, est construite sur les terrains militaires de la commune. Un pont, le pont du Sauvage, est inauguré en 1906[15]. En 1913, la municipalité célèbre le 1 300e anniversaire de la fondation du Ban-Saint-Martin, fixée arbitrairement à l’an 613[13].

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les Ban-Saint-Martinois, comme les Mosellans, se battent pour l’Empire allemand. Beaucoup de jeunes gens tomberont au champ d'honneur sous l’uniforme allemand, sur le Front de l’Est, en Prusse-Orientale, mais aussi à l’Ouest, en particulier en France et dans les Flandres. Sujets loyaux de l'Empereur, les Mosellans accueillent cependant avec joie la fin des hostilités et la paix retrouvée. Fin 1918, l'armée française occupe les casernes et les infrastructures militaires laissées par l'armée impériale allemande. La Moselle est réintégrée à la France, en , conformément au traité de Versailles.

Dès 1925, les principales rues du Ban-Saint-Martin sont goudronnées et pourvues d’éclairage électrique[13]. En 1932, une nouvelle mairie-école est inauguré, dans un bel édifice militaire. Pendant la drôle de guerre, des soldats anglais et hindous sont cantonnés dans la caserne de la commune, qui reçoit la visite du roi George V du Royaume-Uni[16]. Le , Metz est déclarée « ville ouverte ». Huit jours plus tard, l'Armistice est signé dans la clairière de Rethondes. La commune du Ban-Saint-Martin est de nouveau annexée à l'Allemagne.

Lors de la seconde annexion, elle est rebaptisée « Martinsbann », avant d'intégrer l'arrondissement de Metz-Ville, le . À partir d', des Malgré-nous sont incorporés de force dans l'armée allemande. Malgré la combativité de la 462e Volks-Grenadier-Division de l'armée de Knobelsdorff, le Ban-Saint-Martin est libérée par la 5e DI de l'armée Patton le [17], à la fin de la bataille de Metz, mettant ainsi fin à quatre années de souffrance.

En 1947, un incendie détruit l’usine Loevenbrück du Sauvage et des inondations entraînent, fin décembre, d’importants dégâts dans la commune[13]. Un an plus tard, l’église paroissiale Sainte-Croix est inaugurée. Dans les années qui suivent, le village connaît une croissance continue. En 1951, une école d’enseignement ménager est créée dans le château Lasalle. En 1960, un centre socioculturel et le groupe scolaire Verlaine sont ouverts. Cinq ans plus tard, le collège Jean-Bauchez est inauguré. En 1976, les écoles Pagnol et La Pépinière ouvrent aussi[13]. Le Ban-Saint-Martin est aujourd'hui une commune résidentielle, d’environ 4 300 habitants, intégrée à l'agglomération messine. Les infrastructures militaires ont, pour la plupart, été détruites ou rénovées et témoignent du riche passé militaire de la commune.

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[18]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[19].

En 2020, la commune comptait 4 604 habitants[Note 4], en augmentation de 10,01 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

L’économie est principalement composée de cultures maraîchères, de pisciculture, ainsi que de vignes.

Patrimoine local

Édifices civils

- Tour Bismarck, monument commémoratif élevé à la mémoire du chancelier impérial Otto von Bismarck, situé sur le mont Saint-Quentin. Unicum en France, la tour de Metz est du type Crépuscule des dieux, comme celle de Stuttgart.

- Passage d’une voie romaine ;

- Vestiges romains (canalisation) ;

- mont Saint-Quentin ;

- Ancien château Lasalle, situé 41 avenue de la Liberté, élevé vers le milieu du XVIIIe siècle (la plupart des pièces ont conservé leurs aménagements de l’époque) où se situe désormais l'IRTS de Lorraine ; inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [22].

- Villa Schock, 35 avenue de la Liberté, conçue en 1934 par l’architecte suisse Otto Zollinger pour le minotier allemand Schock ; béton brut peint en blanc, larges ouvertures et distributions des pièces autour d’un axe de symétrie caractéristiques du style « paquebot » des années 1930 ; c’est l’un des seuls exemples mosellans de l’avant-garde moderne qui privilégie les formes pures et l’harmonie des proportions[23]. La villa est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du pour ses façades et toitures ainsi que le bassin du XVIIIe siècle adjacent[24].

- Collège Jean-Bauchez. Établissement scolaire, baptisé en l'honneur du chroniqueur Jean Bauchez, échevin de Plappeville et greffier du cardinal de Lavalette (XVIIe siècle).

Édifices religieux

- Église nouvelle Sainte-Croix, avenue de la Liberté, architecte Jean-Baptiste Hourlier (prix de Rome 1926), grande fresque et vitraux de Nicolas Untersteller, sculpture de Nicolas Letourneur et chemin de Croix par Mme Untersteller, 1948.

- Couvent avec chapelle des sœurs de Sainte-Blandine.

Édifices militaires

- la caserne Dupuis, élevée par les Allemands pendant l'annexion, cette caserne a été détruite en 2009[25].

Personnalités nées au Ban-Saint-Martin

- Theodor Berkelmann (1894-1943) homme politique, général allemand SS, né au Ban-Saint-Martin ;

- Hans Otto Glahn (1895 - ap.1933), homme politique (SPD) allemand, né au Ban-Saint-Martin ;

- Georges Zvunka (né en 1937 au Ban-Saint-Martin, mort en 2022), footballeur professionnel dans les années 1950-1960 ;

- Yvette Pierpaoli (1938-1999), militante humanitaire, dont le film The Constant Gardener s'inspire librement, née au Ban-Saint-Martin ;

- Jules Zvunka (né en 1941 au Ban-Saint-Martin), footballeur professionnel dans les années 1960-1970, entraineur ;

- Victor Zvunka (né en 1951 au Ban-Saint-Martin), footballeur, international A en 1975 (1 sélection), entraineur ;

Personnalités liées au Ban-Saint-Martin

- Jean-Baptiste Bouchotte (1754-1840), militaire français et ministre de la Guerre en 1793-1794 y est décédé ;

- Jean Baptiste Joseph de Lardemelle (1777-1855), officier, député sous la Restauration, et maire du Ban-Saint-Martin ;

- Charles-Borwin de Mecklembourg-Strelitz (1888-1908), fils cadet du grand-duc Adolphe-Frédéric V de Mecklembourg-Strelitz, mort en duel au Ban-Saint-Martin ;

- Philippe Gaillot (né à Château-Salins en 1965), footballeur professionnel, a vécu au Ban-Saint-Martin.

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Site de la mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique duBan-Saint-Martin » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- Sandre, « la Moselle »

- Sandre, « la Moselle canalisée »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Metz », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction duMetz », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Site officiel du Ban-saint-Martin

- François Yves Le Moigne (sous la direction de), Histoire de Metz, Privat, 1986 (p.336).

- Le pont du Sauvage sera détruit le 18 novembre 1944, lors de la bataille de Metz.

- François Yves Le Moigne (sous la direction de), Histoire de Metz, Privat, 1986 (p.384).

- 1944-1945:Les années liberté, Le républicain Lorrain, 1994 (p.14: Recensement préfectoral sur les dates de libération)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Ancien château Lasalle », notice no PA57000002, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Brochure du programme Constellation, « En attendant l’ouverture du Centre Pompidou-Metz », 136 p., Villa Schock, Le Ban-Saint-Martin, p. 102.

- « Villa Schock », notice no PA57000019, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Mise en œuvre du Programme Régional d'Accompagnement des Restructurations de Défense 1998-2008 sur epfl.fr (p.15)