Mont Saint-Quentin (Moselle)

Le mont Saint-Quentin est un sommet dominant la vallée de la Moselle à l’ouest de l’agglomération messine. De par son emplacement, il a joué un rôle stratégique d’observation, de protection et de communication pour la ville de Metz située en contrebas.

| Mont Saint-Quentin | |

La ville du Ban-Saint-Martin et le mont Saint-Quentin. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 360 m[1] |

| Massif | Côtes de Moselle |

| Coordonnées | 49° 07′ 18″ nord, 6° 07′ 20″ est[1] |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

Géographie

Situation

Le mont Saint-Quentin est un des sommets des Côtes de Moselle. Il s’étend sur le ban des communes de Scy-Chazelles, Le Ban-Saint-Martin, Longeville-lès-Metz, Plappeville et Lessy. Il culmine à 360 mètres d'altitude[1].

Accès

Le site est accessible par différentes routes menant au col de Lessy. Plusieurs dizaines de kilomètres de sentiers de randonnée sont mis à disposition des randonneurs afin d'éviter les sentiers sauvages et ainsi préserver la faune et la flore[2].

Faune et flore

La faune et la flore sont très riches[3], avec près de 900 espèces de papillons ainsi que des orchidées, chauves-souris, etc. qui sont adaptées pour supporter des conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse. De nombreuses espèces et habitats sont protégés au niveau européen mais aussi local[4].

Géologie

Le mont a la même formation géologique que les côtes de Moselle dont il fait partie, un sous-sol calcaire filtrant et l’exposition sud/sud-ouest de cette côte, comportant des pelouses calcaires et calcioles pauvres en nutriments[5].

Histoire

En 835, Drogon, 40e évêque de Metz, rapporte de Saint-Quentin en Vermandois des reliques de saint Quentin. Il fait construire un oratoire au sommet de la montagne où sont déposés les reliques. Cet oratoire est remplacé par un sanctuaire qui sert de paroisse plusieurs siècles durant aux habitants de Plappeville, Scy, Chazelles, Lessy et Longeville. En 1143, l’église et ses dépendances passent sous l’autorité de l’abbaye de Gorze puis elle revient en 1212 à l’abbaye de Saint-Symphorien.

Elle passe au XIIIe siècle dans le domaine du chapitre de la cathédrale de Metz. On trouvait sur le mont le signe patibulaire, à quatre piliers, de la haute justice du chapitre cathédral, sur les bans Saint-Paul des villages de cette paroisse et sur les villages avoisinants. La paroisse est ensuite transportée à Scy. Au XIIIe siècle[3], l’église est détruite et remplacée par une chapelle accompagnée d’un ermitage, qui disparaissent également tous deux lors de la Révolution.

Un poste de télégraphie optique Chappe est installé sur le mont en 1797[6]. Détruit par les troupes de la coalition en 1814 puis reconstruit, il cesse de fonctionner avec l'arrêt de la ligne Chappe en 1852[6].

XIXe siècle

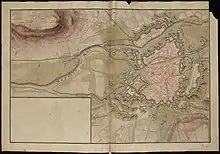

De 1867 à 1870, l’armée transforme le mont Saint-Quentin en un camp retranché afin d’éloigner la ligne de front et renforcer les fortifications militaires messines. Le groupe fortifié du Saint-Quentin s’étend sur 77 ha. C’est le plus vaste ensemble fortifié de la première ceinture de fortification de Metz. Il comporte deux ouvrages principaux, les forts Diou et Girardin, reliés entre eux par deux branches de jonction bordés par un parapet d’artillerie. Le fort Diou, qui sera rebaptisé Ostfort par les Allemands, est construit à l’est du mont Saint-Quentin par les Français de 1866 à 1870. Il est de forme trapézoïdale, comprend quatre bastions, 38 pièces, et peut abriter un peu plus de 600 hommes.

Annexion allemande

Les Allemands en complètent la construction de 1872-1898, du côté ouest du mont Saint-Quentin, en édifiant un fort pentagonal pouvant accueillir 1 800 hommes. Baptisé fort Manstein, il sera rebaptisé fort Girardin par les Français[7]. Au nord se situe le fort de Plappeville, sur 46 ha. Il servait de défense pour le front ouest et était relié au groupe fortifié du Saint-Quentin par le col de Lessy. L’ouvrage a été conçu par le lieutenant-colonel Séré de Rivières.

Pendant l’annexion allemande, on y construira également la tour Bismarck de Metz, unique exemplaire en France d’une des 240 tours homonymes élevées à cette époque à travers le Reich à la mémoire d’Otto von Bismarck. Le Metzer Zeitung, journal de Metz fondé en par les frères Lang, lance une souscription pour édifier ce monument commémoratif. Il propose aussi de renommer le mont Saint-Quentin en Bismarck Höhe, mais cette proposition est finalement rejetée[8]. La tour est aujourd’hui bien préservée, malgré quelques actes de vandalisme récents.

Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, au début de la bataille de Metz, un incendie se déclare la nuit du au dans deux des trois casemates du fort Saint-Quentin où les documents les plus précieux des collections des bibliothèques de Metz ont été entreposés : 588 manuscrits disparaissent sur un total de 1 475 inventoriés dans le Catalogue général de 1879 et son supplément de 1933, de même que 165 incunables sur 614 volumes d’incunables (représentant 781 unités bibliographiques)[9]. Le fort Diou a lourdement souffert des combats de 1944[7].

Le Saint-Quentin aujourd'hui

Le , le mont Saint Quentin et ses abords obtiennent le statut de site classé sur 1 375 hectares[10]. Près de la moitié du site (675 ha) est classée réserve Natura 2000. Il fait également partie des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt au regard de ses richesses paysagères, patrimoniales, historiques et écologiques[11].

Après une phase d’étude réalisée par l’Établissement public foncier de Lorraine portant sur la mise en sécurité du site et des anciens bâtiments militaires, la communauté d'agglomération de Metz-Métropole a décidé le d’aménager et de sécuriser les lieux pour en faire un lieu de promenade et de mise en valeur du patrimoine architectural militaire et de protection de l’environnement[12].

La société de réaménagement urbain Cardem démolitions (filiale d’Eurovia) et la société de déminage Géomines sont retenues par l’armée pour sécuriser le groupe fortifié du mont Saint-Quentin et le fort de Plappeville[13].

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- « Des travaux au Mont Saint-Quentin pour sécuriser le site », sur TOUT METZ, (consulté le )

- « Histoire de Metz : Mont Saint Quentin », sur TOUT METZ, (consulté le )

- « Sentier n°3 - Le tour du Mont Saint-Quentin », sur www.eurometropolemetz.eu (consulté le )

- « Patrimoine naturel », sur MAIRIE DE LESSY, (consulté le )

- La tour Chappe de Mont Saint-Quentin

- Le mont Saint-Quentin, du passé à l’avenir

- François Roth, Le Temps des journaux 1860-1940, Presses universitaires de Nancy, Éditions Serpennoise, Bar-le-Duc, 1983, p. 81.

- Bibliothèques et médiathèques de Metz — La Bibliothèque de Metz et ses collections patrimoniales.

- Les sites classés en Lorraine sur DREAL Lorraine

- « Le mont Saint-Quentin », sur www.metzmetropole.fr (consulté le )

- Le site du mont Saint-Quentin, l’un des Grands Projets de la communauté d’agglomération Metz-Métropole

- Les prestataires des opérations sur le groupe fortifié du mont Saint-Quentin et le fort de Plappeville. Consulté le 21 décembre 2011.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Abbé Pierre, Le calvaire du mont Saint-Quentin près de la ville de Metz, Rousseau-Pallez, Metz 1860, 45 p.

- Charles Abel, « Le mont Saint-Quentin », dans L’Austrasie, Rousseau, Metz, 1861, 30 p.

- R. Derche, « Saint-Quentin, apôtre du Vermandois, et son culte sur le mont Saint-Quentin dominant Metz » dans Les Cahiers lorrains, 1927, pp. 83–85.

- « Fort Saint-Quentin von Metz », Illustrierte Zeitung, 58, pp. 27–30.

- A. Schneider, Les forts du mont Saint-Quentin dans Les Échos, p. 16 à 19, bulletin municipal no 41, Scy-Chazelles, .

Lien externe

- Les fortifications de Metz de 1871 à 1939 — Dossier sur les fortifications du mont Saint-Quentin avec visite virtuelle

.jpg.webp)