La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron (anciennement dénommée La Roche) est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie de l'agglomération transfrontalière du Grand Genève. Centre urbain de la communauté de communes du pays Rochois, la commune comptait 11 155 habitants en 2020, ce qui en fait la quatorzième ville haut-savoyarde pour le nombre d'habitants.

| La Roche-sur-Foron | |||||

.jpg.webp) Vue de la ville médiévale. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Haute-Savoie | ||||

| Arrondissement | Bonneville | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Rochois (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Pierrick Ducimetière 2022-2026 |

||||

| Code postal | 74800 | ||||

| Code commune | 74224 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Rochois | ||||

| Population municipale |

11 155 hab. (2020 |

||||

| Densité | 620 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

91 606 hab. (2020) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 04′ 02″ nord, 6° 18′ 41″ est | ||||

| Altitude | Min. 500 m Max. 1 896 m |

||||

| Superficie | 17,99 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Cluses (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Genève - Annemasse (partie française) (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de La Roche-sur-Foron (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

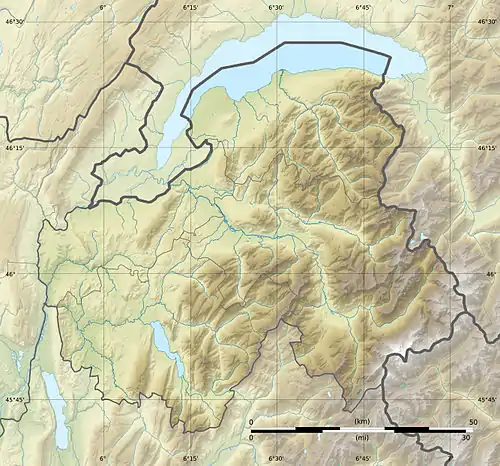

Géolocalisation sur la carte : Haute-Savoie

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | larochesurforon.fr | ||||

Géographie

Localisation

La cité est située dans une zone géographique au carrefour :

- du Genevois et du Faucigny (à une vingtaine de kilomètres du canton de Genève en Suisse) ;

- au débouché de l'industrieuse et dynamique moyenne vallée de l'Arve ;

- Altitude : 545 m (à la mairie)

- porte du bassin annécien (à une vingtaine de kilomètres) ;

La Roche-sur-Foron est bordée par sept communes :

Climat

La situation de La Roche se trouve dans un climat continental montagnard caractérisé par une humidité marquée[1]. Les hivers sont plus froids et neigeux que ceux observés dans l'avant-pays et la saison estivale douce avec parfois des épisodes orageux. Les intersaisons (avril et octobre) sont aussi en moyenne humides.

| Ville | Ensoleillement | Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Paris | 1 797 h/an | 642 mm/an | 15 j/an | 19 j/an | 13 j/an |

| Nice | 2 694 h/an | 767 mm/an | 1 j/an | 31 j/an | 1 j/an |

| Strasbourg | 1 637 h/an | 610 mm/an | 30 j/an | 29 j/an | 65 j/an |

| La Roche-sur-Foron | ... h/an | ... mm/an | ... j/an | ... j/an | ... j/an |

| Moyenne nationale | 1 973 h/an | 770 mm/an | 14 j/an | 22 j/an | 40 j/an |

Voici un aperçu dans le tableau ci-dessous des moyennes pour la période de 1991 à 2021 :

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Températures moyennes °C | -1.3 | -0.5 | 3.3 | 7.6 | 11.6 | 15.7 | 17.5 | 17.1 | 13.3 | 9.4 | 3.4 | -0.4 |

| Précipitations (hauteur moyenne en mm) | 132 | 117 | 123 | 128 | 172 | 158 | 151 | 134 | 120 | 122 | 141 | 148 |

| Base climat-data.org de 1991 à 2021 [2]. | ||||||||||||

Urbanisme

Typologie

La Roche-sur-Foron est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Cluses, une agglomération intra-départementale regroupant 18 communes[6] et 91 606 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Genève - Annemasse (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 158 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[9] - [10].

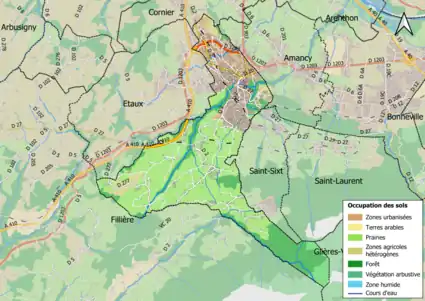

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (56,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (60 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (51,6 %), forêts (19,8 %), zones urbanisées (15,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (5,1 %), zones agricoles hétérogènes (4,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,2 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Logement

Le nombre total de logements dans la commune est de 3 574[12]. Parmi ces logements, 88 % sont des résidences principales, 6 % sont des résidences secondaires et 6 % sont des logements vacants. Ces logements sont pour une part de 34,6 % des maisons individuelles, 59 % sont des appartements et enfin seulement 6,5 % sont des logements d'un autre type. Le nombre d'habitants propriétaires de leur logement est de 46,7 %[12]. Ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui se monte à près de 55,3 %. Le nombre de locataires est de 48,5 % sur l'ensemble des logements qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 39,8 %[12]. On peut noter également que 4,9 % des habitants de la commune sont des personnes logées gratuitement ce qui est égal au niveau de l'ensemble de la France le pourcentage est de 4,9 %. Toujours sur l'ensemble des logements de la commune, 8,5 % sont des studios, 15 % sont des logements de deux pièces, 24 % en ont trois, 27,2 % des logements disposent de quatre pièces, et 25,3 % des logements ont cinq pièces ou plus[12].

Voies de communication et transports

L'aéroport international le plus proche est celui de Genève (Suisse), à 45 km d'autoroute.

La Roche-sur-Foron est desservie par l'autoroute A410.

La gare de La Roche-sur-Foron est desservie par les TER permettant d'accéder directement au nord vers Annemasse pour Bellegarde-sur-Valserine ou Évian-les-Bains, à l'ouest vers Pringy et Annecy ainsi qu'à l'est vers Bonneville, Cluses, Sallanches et Saint-Gervais-Les-Bains Le Fayet.

Toponymie

La Roche-sur-Foron est un toponyme formé du mot « roche » auquel on a associé le nom de la rivière Foron à partir du décret du 27 février 1961[13] - [14].

Le nom de « La Roche » provient de la présence d'un énorme rocher au sommet duquel fut bâti le donjon de l'ancienne forteresse des comtes de Genève. Il provient de l'ancien français « roche » qui désigne au Moyen Âge « château-fort bâti sur une roche », lui-même originaire du mot latin *rocca (« roche »)[14]. Le rocher, comme tous ceux de la vallée de l'Arve, fut transporté par le glacier qui la couvrait, il y a 10 000 ans encore, en provenance du massif du Mont-Blanc.

Les mentions du nom en latin sont Rochia et Rupes Allobrogum, qui semble-t-il tient d'une interprétation fantaisiste[14]. On trouve plus tard, au cours du XIIIe siècle Ruppe et Rupe[14]. On trouve également une planche de la ville dans le Theatrum Sabaudiæ, publié en 1682, sous la mention Rupes Allobrogum vulgo La Roche.

La cité appartenant au comté de Genève ou province du Genevois, elle est parfois désignée sous la forme « La Roche en Genevois » dans certains ouvrages. Durant l'annexion de la Savoie par les troupes révolutionnaires françaises (Voir Révolution en Savoie), la ville est attachée au district de Bonneville en 1798[15]. Lors de la Restauration des États de Savoie (1815), la commune est maintenue dans la province historique du Faucigny[15], bien que l'on trouve les mentions « La Roche / La Roche sur Foron » dans le Dictionnaire du Duché de Savoie (Tome II, 1856, p. 46), on trouve désormais plus régulièrement la précision de « La Roche-Faucigny » ou « La Roche en Faucigny », comme il est rappelé dans l'ouvrage Histoire de la ville de La Roche[16]. Les auteurs de ce dernier sont contre l'usage dit fautif du Dictionnaire des Postes du nom « La Roche sur Foron » sans avoir consulté la population[16]. Si l'existence d'une distinction doit exister pour différencier la ville d'autres localités, ceux-ci préfèrent l'expression « en Faucigny » plutôt que « sur Foron » qui désigne langue locale un « torrent »[17]. Ils poursuivent au motif que « ces mots sur Foron sont aussi peu distinctifs que si l'on disait La Roche sur rivière, ou La Roche sur torrent. Le mot foron, néologisme aussi vieux que nos provinces, n'est pas un nom propre, mais un nom commun »[16].

Le nom actuel de La Roche-sur-Foron est officialisé par décret du 27 février 1961, paru au Journal officiel du 4 mars 1961[13]. Toutefois, les populations locales continuent d'appeler la ville La Roche. Ses habitants sont les Rochoises et les Rochois[13].

En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit La Roshe (graphie de Conflans) ou La Roche (ORB)[18].

Histoire

Préhistoire et époque gallo-romaine

Le site de la Roche semble accueillir, selon la déduction des historiens contemporains, très précocement, probablement dès la période préhistorique, un habitat fortifié[19]. Il est repris par les Burgondes au Xe siècle, en raison de ses atouts stratégiques : ce plateau à flanc de montagne, adossé au Col d'Évires et facile à défendre, ouvre une vue largement dégagée sur la vallée de l'Arve et le bassin lémanique[20]. Leur présence est attestée dans les environs dès les Ve – VIIe siècles[19]. Cependant, les premières mentions de l'occupation du site ne remontent qu'au début du XIIe siècle[19].

Les comtes de Genève

Tout comme neuf autres castra « genevois », le château de La Roche, est mentionné au début XIIe siècle[19], au cours de l'année 1120[21].

Plus tard, en 1033, le comte Gérold de Genève, chassé de sa capitale par l'empereur Conrad II le Salique (à la suite de la guerre de succession au trône de Bourgogne) s'établit dans ce bourg fortifié et en fait sa capitale. Gérold, fondateur de la Maison de Genève, en modernise les fortifications. Plus tard, à la fin du XIIe siècle, une première enceinte défendue par trois châteaux est élevée. La Roche demeure capitale du comté de Genève jusqu'en 1219, époque à laquelle le comte renonce à Genève et s'installe à Annecy. Mais après l'incendie d'Annecy (1320), Amédée III de Genève fixe sa résidence à La Roche (1320-1322), le temps que la ville et son château soient rebâtis. La Roche ayant débordé de sa première enceinte, Amédée III ordonne la construction d'une seconde. À cette occasion, La Roche reçoit son statut de ville et des franchises et libertés en 1335[22] - [23].

La Maison de Savoie

La famille de Genève s'éteint en 1394, mais ce n'est qu'en 1401 que le Genevois sera vendu au comte de Savoie Amédée VIII (premier duc de Savoie en 1416). En souvenir de cette époque où elle était l'une des principales résidences des princes de Genève, et par défiance envers le nouveau marquis de Graneri (marquis de La Roche), la Roche porte, depuis le XVIIe siècle, à l'instar de la province du Genevois, les armoiries de cette prestigieuse lignée.

Le , les fours banaux prennent feu accidentellement : la ville est entièrement ravagée par les flammes. Les habitants mettent plus de soixante ans pour reconstruire leur ville, ayant perdu la plus grande part de leurs biens dans ce terrible incendie. L'une de ces maisons, rebâtie seulement en 1571, arbore au-dessus de son porche d'entrée une pierre millésimée dont l'inscription latine rappelle cette catastrophe.

Cependant, aucune crise ne s'ensuit grâce à l'intensité de la vie économique de la cité. En effet, dès le XIIe siècle/XIIIe siècle, les marchés de La Roche sont très achalandés. Cela est dû aux franchises que le comte de Genève a octroyées aux Rochois après son installation en nos murs. Ces franchises, exonérant les habitants de taxes et d'impôts, attirent les commerçants, les artisans, les industriels et les forains de la région. Ceux-ci contribuent au rayonnement économique de la cité rochoise puisque ses marchés comptent parmi les plus importants du duché de Savoie, tandis qu'elle est le plus grand centre de foires du duché. Les mesures à grain (1558) et les halles (1831) attestent encore de ce passé commercial prospère dont La Roche se fait fort de perpétuer la tradition aujourd'hui encore.

En 1536, six ans après la révolte des habitants - influencés par les premiers protestants luthériens - contre le clergé, l'église paroissiale est érigée en collégiale par le pape Paul III. À La Roche, place forte et ville commerçante, est également dévolu le rôle de « contrepoids » à la réforme de Jean Calvin à Genève. Dès lors, La Roche affirme sa vocation de centre religieux et de bastion de la réforme catholique avec l'établissement du chapitre de la collégiale (1536-1793), suivi d'un couvent de capucins (1617-1975), d'un monastère de bernardines (1626-1793) et des jésuites (1628-1712) à la tête du collège. Aujourd'hui, La Roche-sur-Foron accueille le couvent des révérendes sœurs de la Charité, maison provinciale établie depuis 1842.

En outre, La Roche remplit une fonction éducative grâce à la création d'un collège en 1561, dans une maison noble de la ville située entre le château de l'Échelle et celui du prince. L'enseignement est dispensé par les chanoines du chapitre puis par les jésuites entre 1628 et 1712 et à nouveau par les chanoines jusqu'en 1792. Dès 1570, cet établissement compte déjà 300 élèves, pour une population de 1 000 habitants. Élevé au rang d'École royale (1729) puis de Collège Royal (1816) lors de la Restauration sarde, il est établi, depuis 1860, dans l'ancien monastère des bernardines (1670). À l'occasion de l'Annexion de la Savoie à la France il fusionne effectivement avec le petit séminaire, créé en 1807 dans l'enceinte de cet ancien monastère. Plusieurs anciens élèves du Collège de La Roche sont passés à la postérité, notamment : le bienheureux Pierre Favre (1506-1546) cofondateur de Jésuites avec Ignace de Loyola et ambassadeur du pape Pie IX ; saint François de Sales (1567-1622), prince-évêque de Genève, Père de la langue française et Docteur de l'Église ; ou bien, proche de nous, Benoît Chamoux (1961-1995), 1er himalayiste français à avoir gravi treize des quatorze « 8000 mètres », les plus hauts sommets du monde. Quant à Guillaume Fichet (1433-1480), recteur de la Sorbonne et initiateur de l'imprimerie en France, il étudie vers 1450 dans la première école de La Roche (fondée entre 1410 et 1440).

Mais ce XVIe siècle marque aussi un profond déclin pour la maison de Savoie. Le duché, et particulièrement La Roche sont frappés par les guerres et épidémies de peste.

La Roche est fouettée à deux reprises par la peste venue de Genève (1542 et 1587). Lors des deux passages de ce fléau, les quelques Rochois survivants trouvent refuge non loin de la ville. Ils mettent au jour une source à laquelle ils attribuent des vertues miraculeuse. Le sanctuaire marial de La Bénite Fontaine est né. Saint François de Sales l'officialise quelques années plus tard, en . Lieu de prière régional, La Bénite Fontaine connaît un nouvel élan à partir de 1937 grâce à son recteur, le très populaire chanoine Chavanne (1898-1946). Plusieurs grands pèlerinages attirent une vaste foule de pèlerins chaque année.

La guerre est le second fléau de ce siècle. Le , pendant le conflit opposant le duc de Savoie à la république de Genève, les Genevois, alliés des Bernois et d'Henri IV, envahissent La Roche en pleine nuit. La ville est dépourvue de soldats ; l'assault est marqué par des pillages, des incendies et des massacres. Ils montent au Plain-château (la première enceinte) pour démanteler la forteresse du prince dont il ne subsiste plus désormais que l'imposante tour de garde (1258-68) ancrée sur son rocher : la fameuse tour des comtes de Genève. La Roche, place forte et ville de garnison, représentait une menace pour Genève : les attaques sur la cité de Calvin étaient notamment préparées depuis La Roche. Réciproquement, « le coup de main des Genevois était facile à prévoir d'autant que notre ville en était menacée à chaque instant ». Après ce sac, une troupe de 7 000 soldats vient résider à La Roche, causant beaucoup de désordre dans la ville.

Cette guerre entre Genève et la Savoie, déclenchée par le duc Charles-Emmanuel en 1589, se solde par la cuisante défaite des troupes savoyardes lors de la bataille de l’Escalade, dans la nuit du 21 au . Les Savoyards essayent de s’emparer de Genève par surprise, escaladant les remparts afin d’ouvrir les portes depuis l’intérieur. L’armée ducale se tient prête pour envahir la ville, mais une sentinelle donne l’alarme : la déroute savoyarde commence. Il s’agit de la dernière tentative de prise de la cité genevoise par la maison de Savoie. Genève acquiert définitivement son indépendance. Une partie des échelles ayant servi à gravir les remparts avait été entreposée à La Roche : de là viendrait le nom du château de l’Échelle.

Néanmoins, les habitants n'acceptent pas que leur ville, baronnie relevant directement de l'autorité du duc de Savoie, soit élevée en marquisat pour ne dépendre plus que du marquis de Graneri (1682). C'est un peu de leur fierté qui s'évapore avec ce rang nobiliaire pourtant plus élevé. De longs procès s'entament entre ce marquis et ses nouveaux sujets.

Occupation espagnole et annexion française

L'occupation espagnole (1742 à 1748) occasionne la destruction d'une partie des enceintes et le nivellement des fossés. Mais dès le XVIIIe siècle, les premiers pas de l'industrie ont lieu sur les berges du Foron, au pied des remparts : moulins et tanneries profitent du torrent pour bien préparer l'entrée de notre bourgade dans l'ère contemporaine. Cependant, le , l'invasion des troupes françaises révolutionnaires met entre parenthèses la monarchie sarde jusqu'à la chute de Napoléon 1er (1815) ; le duché de Savoie devient le 84e département français sous le nom de département du Mont-Blanc ; le département du Léman est formé dès l'annexion de Genève (1798) avec des bribes de cette Savoie démembrée.

Du XIXe siècle à nos jours

La période révolutionnaire est oubliée, quand, au XIXe siècle, sonne l'heure d'une autre révolution, celle-ci industrielle. Les Rochois œuvrent à l'essor économique moderne de leur ville. La Restauration sarde de 1815 fait aussi éclore une expression architecturale très caractéristique de la volonté politique de ses monarques, l'imposant style néoclassique. La Roche profite de cet élan avec notamment l'édification de la Grenette en 1832[24], de la mairie, de 1841 à 1843, de la place des Portiques (actuelle place de la République), dont le projet est voté en 1845. Voici venu l'avènement de l'urbanisme et de l'expansion économique. Un éclairage public est mis en place dès 1834[24].

En 1860, lors des débats sur l'avenir du duché de Savoie, la population est sensible à l'idée d'une union de la partie nord du duché à la Suisse. Une pétition circule dans cette partie du pays (Chablais, Faucigny, Nord du Genevois) et réunit plus de 13 600 signatures[Note 3], dont 89 dans le village[27] - [28]. Le duché est réuni à la suite d'un plébiscite organisé les 22 et où 99,8 % des Savoyards répondent « oui » à la question « La Savoie veut-elle être réunie à la France ? »[29].

La Roche-sur-Foron devient une des toutes premières villes éclairées à l'électricité[30] - [31] - [32] - [33] - [34], en 1885, grâce à l'avant-gardisme du maire, M. Plantard . Cette marche en avant vers le progrès fait la Une du journal Le Figaro du . Dans son article intitulé « Une ville lumière dans les Alpes », le journaliste Pierre Giffard décrit en détail, sur plusieurs pages, cette grande première. Il écrit notamment : « Et cette ville, que je tiens à qualifier de Ville Lumière, ce n'est ni Paris, ni Londres, ni Berlin, ni Moscou, ni rien de semblable. C'est une toute petite cité savoyarde blottie dans la neige à dix lieues du Mont Blanc ; ce n'est même pas un chef-lieu d'arrondissement, c'est un vulgaire (sic !) chef-lieu de canton répondant au nom de La Roche ».

Le chemin de fer est aussi l'une des sources du développement de ce gros bourg commerçant. Si la gare est construite dès 1879, le premier train est à quai le (Annemasse à La Roche-sur-Foron). L'année suivante (), est ouverte la ligne Annecy-La Roche. L’étude de cette ligne et de ses ouvrages d’art avait été menée par Sadi Carnot (1837-1894), polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées et futur Président de la République française, alors qu’il était en poste à Annecy. Pour descendre à La Roche depuis le Col d'Évires, il dut prévoir un détour de 8 km pour pallier l'importance du dénivelé : il s'agit alors de la plus grande boucle de chemin de fer du monde (d'Europe, actuellement). Cette ligne, sous l'impulsion de Louis Armand, originaire de Cruseilles, devenu par la suite président de la SNCF, est utilisée pour tester et mettre au point un système d'électrifiée en courant alternatif à haute tension et à fréquence standard de 50 Hz (). Auparavant, le est inaugurée la ligne de La Roche-sur-Foron à Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet. C'est depuis cette époque que la ville porte le surnom de « plaque tournante de la Haute-Savoie », en raison de l'indispensable pont tournant de la gare : la liaison entre les lignes d'Annecy et de Saint-Gervais nécessite l'inversion des locomotives à vapeur sur les trains.

Ce surnom est aussi justifié par la position géographiquement centrale de La-Roche-sur-Foron dans le département, sur des itinéraires menant aux frontières de la Suisse et de l'Italie, ainsi que par sa tradition de foires et salons de premier ordre - héritage des franchises octroyées par le comte de Genève : la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc créée en 1924 par son Maire de l'époque Jean Nevière[35], maire de 1919 à 1939 puis en 1945 (plus de 100 000 visiteurs - annuelle), le SIMODEC (créé en 1955 - 1er salon européen de l'industrie du décolletage), le Salon du Mieux-Vivre, etc. Quant à la doyenne d'entre elles, il s'agit d'une foire aux bestiaux : la Foire de la Saint-Denis, dont les origines se confondent avec la codification par écrit des franchises, en 1335.

Consciente de son héritage du temps passé (2e cité historique de Haute-Savoie), La Roche-sur-Foron allie notamment le développement économique avec la préservation et la restauration de ses monuments. L'animation de ce patrimoine historique, dans un cadre de vie exemplaire, en est un précieux témoin.

Politique et administration

.jpg.webp)

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Les habitants de La Roche-sur-Foron sont appelés les Rochois[13]. Le sobriquet des habitants était en patois les Catarrheux, au XIXe siècle[41].

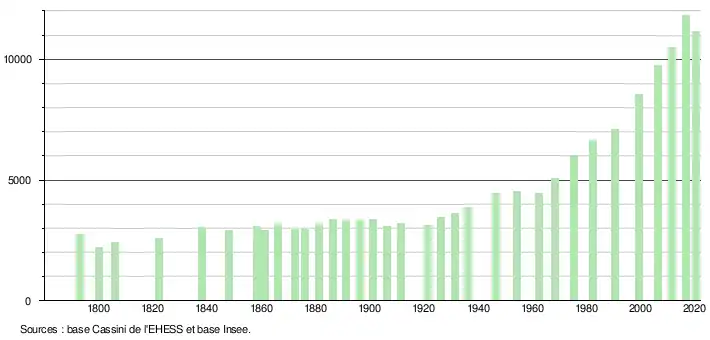

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[42] - [Note 4].

En 2020, la commune comptait 11 155 habitants[Note 5], en diminution de 2,7 % par rapport à 2014 (Haute-Savoie : +6,65 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Maternelle

- École maternelle Chamboux (public)

- École maternelle Vaulet (public)

- École maternelle Cadoret (public)

- École maternelle Notre-Dame (privé)

Primaire

- École primaire du Bois-des-Chères (public)*

- École primaire Mallinjoud (public)

- École primaire du Buisson (privé)

- École primaire Notre-Dame (privé)

- École primaire de Champully (public)

- En raison de l'insalubrité des locaux de l'école Plain-Château, la commune de La Roche-sur-Foron a décidé en 2005 de construire une nouvelle école sur le site du Bois de Chères, situé à quelque 200 mètres de la Gare et de l'école Mallinjoud. L'école a ouvert ses portes à la rentrée 2008, et le site de l'ancienne école Plain-Château est désormais en rénovation. Elle va devenir une bibliothèque. Selon le maire de l'époque Michel Thabuis, l'école du Bois-des-Chères a été construite de façon que les élèves « soient en parfaite harmonie entre la ville et la nature ».

Cependant, le projet de construction de l'école du Bois-des-Chères a été très controversée, car elle résulte d'une urbanisation mal maîtrisée selon certains et au contraire innovante à l'usage selon d'autres. De plus, ce groupe scolaire n'accueille que les élèves des classes de CP et CE1, choix délibéré et innovant de regrouper par classe d'âge les élèves. Les élèves des classes supérieures doivent être scolarisés à l'école Mallinjoud, qui a fait l'objet d'une rénovation et d'un agrandissement à cette occasion.

Collège

- Collège Les Allobroges

- Ensemble scolaire catholique rochois - collège Sainte-Marie

Lycée

- Ensemble scolaire catholique rochois - lycée Sainte-Famille

- Lycée d'enseignement général et technologique agro-alimentaire - École d'industrie laitière - E.N.I.L.V

Enseignement professionnel

- Ensemble scolaire catholique rochois - lycée professionnel Sainte-Famille

- Lycée d'enseignement général et technologique agro-alimentaire - École d'industrie laitière - E.N.I.L.V

Supérieur

- Siège de l'ENILV (École nationale des industries du lait et de la viande), créée en 1932, propose des formations sous statut scolaire, par apprentissage et dans le cadre de la formation continue (bac. technologiques et professionnel, BTS industries agroalimentaires et technico-commerce...)

- Ensemble scolaire catholique rochois - enseignement supérieur dans le lycée Sainte-Famille

Manifestations culturelles et festivités

- La Foire de Haute-Savoie

- Le SIMODEC

- Le Salon du cheval, fin septembre. Chiffres 2006 : 16 700 visiteurs, 100 exposants, 500 chevaux, 400 cavaliers.

- La Roche Rondes et Lumières

- La Roche Bluegrass Festival

- Festival Zik'en ville

- Festival de théâtre "Éclat de Scènes"

- Festival International d'Histoire des Pays de Savoie (F.I.H.P.S)

Santé

Au niveau santé la Roche Sur Foron possède plusieurs médecins généralistes ainsi que 3 pharmacies (dans la ville). Le maire actuel : Jean-Claude Georget prévoit de faire construire une maison de santé, il est en collaboration avec un docteur généraliste.

Sports

- Clubs et associations :

- Maison des Jeunes et de la Culture La Roche sur Foron et Pays Rochois

- - Dojo du pays rochois, club de judo de la Roche sur Foron. Infrastructures : Dojo départemental de plus de 500 m2 / 4 surfaces officielles basé au centre sportif Labrunie

- - Éveil Gymnique Rochois. Infrastructures : Salle de gymnastique de plus de 300 m2 / équipée entièrement (trampoline, fosse, praticable, barres parallèles, barres asymétriques, barres fixes, chevaux d'arçon, tapis, saut, tremplins, poutres, anneaux...) basée au gymnase de la communauté de communes du Pays Rochois, à Saint-Pierre-en-Faucigny.

- Handball Pays Rochois

- Basket Club du Pays Rochois

- Manifestations

- Rallye Rochois, 18e édition en , organisé par l'ASA 74.

Médias

La municipalité rochoise a édité, depuis une dizaine d'années, différentes publications (Bulletin d'information - La Roche-sur-Foron 5 numéros,l@roche.com 7 numéros)[M 1]. Le nouveau bulletin municipal se nomme le 3.6.9.12., un magazine d'information rochois dont le premier numéro est paru à l'automne 2014, consultable en ligne[M 1].

Il existe par ailleurs un bulletin des différentes manifestations culturelles, L'Inforon[M 2]. Il est disponible à la mairie, à l'Office de Tourisme ainsi que dans des cassettes situées en centre-ville, mais également consultable sur le site de la ville[M 2].

Radios et télévisions

La ville est couverte par des antennes locales de radios dont France Bleu Pays de Savoie, ODS Radio, Radio Mont-Blanc, La Radio Plus, Perrine FM ou encore Radio Giffre… Enfin, la chaîne de télévision locale TV8 Mont-Blanc diffuse des émissions sur les pays de Savoie. Régulièrement l'émission La Place du village expose la vie locale du Faucigny. France 3 et sa station régionale France 3 Alpes, peuvent parfois relater les faits de vie de la commune.

Presse et magazines

La presse écrite locale est représentée par des titres comme Le Dauphiné libéré, L'Essor savoyard, Le Messager - édition Faucigny, le Courrier savoyard, ou l'édition locale Le Faucigny.

Internet

La Roche-sur-Foron a été récompensée pour sa politique Internet par le label « Ville Internet » en 2011 (@@)[Note 6].

Économie

Emploi

Sur son territoire existent quatre zones d'activité économique :

- la ZAE de La Balme sur 9 hectares ;

- la ZAE des Afforêts sur 13 hectares ;

- la ZAE des Dragiez sur 13 hectares ;

- la ZAE de la communauté de communes du pays Rochois sur 13 hectares.

Agriculture

Le territoire s'étale sur une surface de 1 792 hectares et la surface agricole utile totale est de 772 hectares (soit 43 % de la superficie totale)[45].

La production est nettement insuffisante pour couvrir les besoins et couvre seulement 17% des besoins. Les besoins et productions sont calculés ci-dessous toutes cultures confondues, et ils sont exprimés hectares de surface agricole, afin de calculer le taux de couverture théorique global (ratio entre la production et les besoins).

| Groupes de cultures | Production (en hectares) | Besoins (en hectares) | Part dans les besoins | Taux de couverture théorique |

|---|---|---|---|---|

| Céréales | 5 | 743 | 16% | 1% |

| Autres cultures | 0 | 78 | 2% | 0% |

| Fruits et légumes | 0 | 88 | 2% | 0% |

| Fourrages | 764 | 3 164 | 70% | 24% |

| Oléoprotéagineux | 0 | 434 | 10% | 0% |

| Totaux | 764 | 4 507 | 100% | 17% |

Entreprises de l'agglomération

Refresco, Décoplast et SonarSource sont les entreprises les plus importantes de la commune.

Depuis 2010, l'entreprise Neologistic, filiale du groupe suisse Flex Multimedia Group, distribue chaque mois des milliers de colis à travers l'Europe.

La cité dispose d'un parc des Expositions moderne, vaste ensemble immobilier, où sont organisés toute l'année de nombreuses foires, salons commerciaux et manifestations diverses, dont :

- la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc ;

- le SIMODEC (Salon international de la machine-outil de décolletage).

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

La commune compte cinq monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[46] et un lieu répertorié à l'inventaire général du patrimoine culturel[47]. Par ailleurs, elle compte sept objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[48] et aucun répertorié à l'inventaire général du patrimoine culturel[49].

Le centre-ville de La Roche-sur-Foron, ainsi que le quartier du Plain-Château (cité médiévale) sont ainsi protégés au titre des Monuments Historiques. La présence d'une cité médiévale restaurée et entretenue a permis à la commune d'adhérer au réseau « Les Plus Beaux Détours de France ».

Période médiévale

.jpg.webp) Rue des Fours et église Saint-Jean-Baptiste.

Rue des Fours et église Saint-Jean-Baptiste..jpg.webp) Immeuble, 1 rue des Fours.

Immeuble, 1 rue des Fours..jpg.webp) Porte Falquet.

Porte Falquet..jpg.webp) Donjon, médiathèque et parc du château de l'Échelle.

Donjon, médiathèque et parc du château de l'Échelle..jpg.webp) Château du Saix.

Château du Saix..jpg.webp) Parc et château de l'Échelle.

Parc et château de l'Échelle..jpg.webp) Maison des chevaliers de l'Annonciade.

Maison des chevaliers de l'Annonciade.

- Le château de La Roche-sur-Foron était constitué :

- la tour des comtes de Genève, juchée sur l'énorme roche qui a donné son nom à la cité[50],

Inscrit MH (1944, Partiellement)[51] ;

Inscrit MH (1944, Partiellement)[51] ; - le Plain-Château, nom donné à l'espace situé dans l'enceinte du château et comprenant l'ensemble des édifices s'y trouvant[52] ;

- les portes appartenant à la première enceinte : Falquet (rue des Fours), Saint-Martin (rue du Plain-Château), Hale, sous le château, protégée par le château du Saix, le plus ancien édifice fortifié du site[50] et Dompmartin, au nord-est ;

- le château de l'Échelle[50] et son parc répertorié à inventaire général du patrimoine culturel[53] ;

- les maisons-fortes ;

- la tour des comtes de Genève, juchée sur l'énorme roche qui a donné son nom à la cité[50],

- la ville-basse ou ville fortifiée, accessible par cinq portes — Ruaz (rue de Silence) ; la Perrine ; Vuard (démolie) et Pont-Renaud (disparue) — et 8 tours de garde dont Bignin, Plantard et de la Faverge ;

- la croix de chemin en pierre provenant de l'ancien cimetière de Farlon (XVe siècle).

- hôtel particulier, 1, rue des Fours

Inscrit MH (1944, Partiellement)[54]

Inscrit MH (1944, Partiellement)[54]

Période contemporaine

.jpg.webp) Place Jean-Pierre-Plantard et Pont Neuf.

Place Jean-Pierre-Plantard et Pont Neuf..jpg.webp) Pont Neuf.

Pont Neuf..jpg.webp) Ancien collège royal (médiathèque).

Ancien collège royal (médiathèque).

- Ancien collège royal, 1816 ;

- la halle aux blés, dite Grenette, en 1832[24] ;

- création de la place de l'Hôtel de Ville, en 1832[24] ;

- la rue des Portiques (actuelle rue de la République), vers 1830 ;

- Hôtel de Ville (1841-1843) ;

- le Pont Neuf, édifié en 1872, élargi en 1961, restauré en 2016-2017[55] - [56]

Monuments religieux

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Croix de chemin en pierre provenant de l'ancien cimetiere de Farlon.

Croix de chemin en pierre provenant de l'ancien cimetiere de Farlon.

- La collégiale Saint-Jean-Baptiste (gothique et néo-gothique), église paroissiale,

Inscrit MH (1975)[57] et son orgue.

Inscrit MH (1975)[57] et son orgue. - La chapelle (néo-gothique) de La Bénite Fontaine, sanctuaire marial, lieu de pèlerinage situé au creux d'un vallon où coule une source.

- La chapelle (néo-romane) du couvent des sœurs de la Charité.

- La chapelle (baroque) de l'ancien couvent des Bernardines (actuel collège privé Sainte-Marie), éléments protégés

Inscrit MH (1984, Partiellement)[58].

Inscrit MH (1984, Partiellement)[58]. - La croix de chemin en pierre provenant de l'ancien cimetière de Farlon

Classé MH (1906)[59].

Classé MH (1906)[59].

Espaces verts et fleurissement

.jpg.webp)

.jpg.webp)

En 2014, la commune obtient le niveau « trois fleurs » au concours des villes et villages fleuris[60].

Personnalités liées à la commune

- Jean-Louis Grillet (1756-1812), natif. Chanoine, auteur du Dictionnaire historique littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et du Léman (1807).

- Famille Pelloux : ancienne famille bourgeoise de La Roche, dont :

- Joseph Pelloux (1799-1866), syndic, puis maire de La Roche, député au Parlement sarde pour le collège de Bonneville (1857-1860). Père de :

- Léon Thomas Pelloux (1837-1907), général de l'armée italienne ;

- Louis Jérôme Pelloux (1839-1924), homme politique et général de Victor-Emmanuel II de Savoie, Président du Conseil (1898-1900).

- Joseph Pelloux (1799-1866), syndic, puis maire de La Roche, député au Parlement sarde pour le collège de Bonneville (1857-1860). Père de :

- Famille Arestan : ancienne famille de la bourgeoisie de robe du Faucigny. Ses membres se sont se distingués notamment dans la magistrature, la politique et le notariat. Propriétaire du château du Saix[61] - [62].

- Thérèse Bartholémot (1791-1864), sœur Victoire en religion, première supérieure provinciale des sœurs de la Charité de Jeanne-Antide Thouret, créatrice de nombreuses fondations en Savoie, elle résida à La Roche de 1841 à 1861.

- Firmin Desbiolles (1892-1991), natif (hameau de Montizel). Il est l'inventeur du maillon rapide, actuellement très utilisé dans le parapente, l'alpinisme, l'escalade mais aussi l'agriculture et la spéléologie. Il a vendu son brevet à Peguet S.A. à Annemasse.

- Jean Bertola (1922-1989), natif, auteur-compositeur-interprète, pianiste, arrangeur musical et directeur artistique français.

- Joseph Duval (1928-2009), archevêque de Rouen, a fait une partie de ses études au collège Sainte-Marie.

- Benoît Chamoux (1961-1995), natif, révolutionne l'himalayisme dans les années 1980. Il a disparu lors de l'ascension de son 14e et dernier huit mille mètres - le Kangchenjunga, le .

- Marion Poitevin (1985), alpiniste française, a grandi à La Roche-sur-Foron.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'or à quatre points équipolés d'azur.

Commentaires : on peut blasonner aussi ainsi : d'or à la croix d'azur ajourée en son centre. |

Selon les connaissances (archives départementales de la Haute-Savoie), le blason initial de La Roche était : d'azur à l'étoile d'argent. Mais au XVIIe siècle, lorsque le duc Victor-Amédée II de Savoie imposa aux Rochois un marquis, élevant ainsi la baronnie de La Roche en un marquisat, ceux-ci, par défiance face à ce nouveau venu (le marquis Graneri de La Roche ou Graneri della Roccia), choisirent de modifier le blason de leur ville : ils prirent les armes des comtes de Genève, leurs premiers et prestigieux souverains. Le blason des comtes de Genève est aussi celui de la province du Genevois : d'or à quatre points équipolés d'azur (forme moderne) ou d'or à la croix d'azur ajourée en son centre (forme ancienne).

En effet, les Rochois préféraient que leur ville ne fût qu'une « modeste » baronnie mais relevant directement du duc de Savoie plutôt qu'un marquisat relevant d'un lointain marquis Piémontais, inconnu à leurs yeux et ponctionnant des impôts fabuleux. Ceux-ci servirent notamment à la construction de l'hôtel de Graneri, considéré aujourd'hui comme le plus bel hôtel particulier de la ville de Turin. Il s'ensuivit de très nombreux procès entre la famille de Graneri et les Rochois.

Au XVIIe siècle, les armes du mandement de La Roche se blasonnaient ainsi : Quatre points d’or équipollés à cinq d’azur[63].

Voir aussi

Bibliographie

- Henri Baud, Jean-Yves Mariotte, Alain Guerrier, Histoire des communes savoyardes : Le Faucigny, Roanne, Éditions Horvath, , 619 p. (ISBN 2-7171-0159-4), p. 346-363 « Roche-sur-Foron (La) ».

- Jean-Louis Grillet, Histoire de la ville de La Roche, contenant les principaux évènements arrivés depuis sa fondation en l'an 1000 jusqu'à présent, Annecy, impr. de L. Thésio (réimpr. 1867) (1re éd. 1790), 177 p. (lire en ligne)L'ouvrage est publié par Auguste Arestan et E. Pelloux en 1867.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de l'office de tourisme

- « Bases de données : Commune de La Roche-sur-Foron (74224), Département de la Haute-Savoie (74) », sur le site de l'INSEE - www.insee.fr (consulté le ).

- [PDF] « La Roche-sur-Foron (74224 - Commune), Chiffres clés - « Évolution et structure de la population » », sur le site de l'INSEE - www.insee.fr (consulté en ), p. 18 (Chiffres de 2009).

- « Bases de données : Commune de La Roche-sur-Foron (74224), Département de la Haute-Savoie (74) - « Chiffres clés Évolution et structure de la population » », sur le site de l'INSEE - www.insee.fr (consulté en ) (Chiffres de 2011, mise à jour le ).

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Cette pétition réunit plus de 13 651 signatures dans des villages de la partie nord (aujourd'hui la Haute-Savoie) : 60 communes du Faucigny, 23 du Chablais savoyard et 13 aux environs de Saint-Julien-en-Genevois, soutenue par l’Angleterre[25] - [26].

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Le palmares des Villes Internet (1999 à aujourd'hui) sur le site officiel de l’association « Ville Internet » indique pour La Roche-sur-Foron[44] :

- 2011 « @@ ».

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Sources communales

- Données issues du site de la mairie de La Roche-sur-Foron

- « Publications municipales » (consulté en ).

- « Toutes les manifestations du mois dans L'Inforon » (consulté en ).

Autres sources

- [PDF] Ministère de l'Agriculture et de la Forêt - Direction de l'espace rural et de la forêt, « Section « 1.2.2. - Climat » », Département de la Haute-Savoie - Résultats du deuxième inventaire forestier (tome 1), sur site du Service de l’inventaire forestier et statistique - Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) - inventaire-forestier.ign.fr, (consulté en ), p. 4.

- Base climat-data.org de 1991 à 2021

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Cluses », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Genève - Annemasse (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Données INSEE compulsées par le JDN - La Roche-sur-Foron

- « Roche-sur-Foron », sur le site de mutualisation des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - sabaudia.org (consulté le ), Ressources - Les communes.

- Henry Suter, « Roche », sur le site d'Henry Suter, « Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs » - henrysuter.ch, 2000-2009 (mis à jour le 18 décembre 2009) (consulté en ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Histoire de la ville de La Roche, 1867, p. 176-177.

- Henry Suter, « Foron », sur le site d'Henry Suter, « Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs » - henrysuter.ch, 2000-2009 (mis à jour le 18 décembre 2009) (consulté en ).

- Lexique Français : Francoprovençal du nom des communes de Savoie : Lé Kmoune in Savoué, Bruxelles, Parlement européen, , 43 p. (ISBN 978-2-7466-3902-7, lire en ligne), p. 14Préface de Louis Terreaux, membre de l'Académie de Savoie, publié au Parlement européen à l'initiative de la députée Malika Benarab-Attou..

- Histoire des communes savoyardes, 1980, p. 346.

- Georges Chapier, Châteaux Savoyards : Faucigny, Chablais, Tarentaise, Maurienne, Savoie propre, Genevois, Éditions La Découvrance, coll. « L'amateur Averti », , 410 p. (ISBN 978-2-84265-326-2), p. 28-30.

- Matthieu de la Corbière, L'invention et la défense des frontières dans le diocèse de Genève : Étude des principautés et de l'habitat fortifié (XIIe - XIVe siècle), Annecy, Académie salésienne, , 646 p. (ISBN 978-2-901102-18-2), p. 290.

- XIVe_siècle1839">Léon Ménabréa, Article « De la marche des études historiques en Savoie et en Piémont, depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, et des développements dont ces études seraient encore susceptibles », Mémoires (n°1, IX), Académie de Savoie, , p. 354.

- Ruth Mariotte Löber, Ville et seigneurie : Les chartes de franchises des comtes de Savoie, fin XIIe siècle-1343, Librairie Droz - Académie florimontane, , 266 p. (ISBN 978-2-600-04503-2, lire en ligne), _ _ _.

- Histoire de la ville de La Roche, 1867, p. 176 (lire en ligne).

- Luc Monnier, L'annexion de la Savoie à France et la politique suisse, 1860, A. Jullien, , p. 98.

- Paul Guichonnet (préf. Henri Baud), Histoire de l'annexion de la Savoie à la France et ses dossiers secrets, Roanne, Éditions Horvath, , 354 p. (ISBN 978-2-7171-0235-2), p. 163.

- Manifestes et déclarations de la Savoie du Nord, Genève, Imprimerie-Lithographie Vaney, , 152 p. (lire en ligne).

- Paul Guichonnet (préf. Henri Baud), Histoire de l'annexion de la Savoie à la France et ses dossiers secrets, Roanne, Éditions Horvath, , 354 p. (ISBN 978-2-7171-0235-2), p. 167.

- Paul Guichonnet, Nouvelle encyclopédie de la Haute-Savoie : Hier et aujourd'hui, La Fontaine de Siloé, , 399 p. (lire en ligne), p. 18.

- Jean Butaud, Bourganeuf ville médiévale, Imprimerie Rebière 1944 Page 33.

- éclairage public municipal à Godalming-Angleterre en 1881

- éclairage de la ville public et privé à Timosoara en novembre 1884

- Bellegarde-sur-Valserine en août 1884 par la centrale Louis Dumont

- éclairage public et privé à Harnosand-Suède entre 1883 finalisé en décembre 1885

- Paul Guichonnet, Nouvelle encyclopédie de la Haute-Savoie : Hier et aujourd'hui, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 399 p. (ISBN 978-2-84206-374-0, lire en ligne), p. 167.

- La Roche-sur-Foron : le maire, Guy Flammier, est décédé sur ledauphiné.com (consulté le 02 novembre 2016)

- La Roche-sur-Foron : Sébastien Maure, nouveau maire sur lemessager.com (consulté le 14 novembre 2016)

- Jean-Claude Georget officiellement élu maire de La Roche-sur-Foron sur lemessager.com (consulté le 05 juillet 2020)

- Pierrick Ducimetière facilement élu maire de La Roche-sur-Foron sur lemessager.com (consulté le 20 juin 2022)

- Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales - Ministère des Affaires étrangères, « La Roche-sur-Foron », Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures, sur Site extranet de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) - Ministère des Affaires étrangères - pastel.diplomatie.gouv.fr (consulté en ).

- François Miquet, Sobriquets patois et dictons des communes et hameaux de l'ancien genevois et des localités limitrophes, Annecy, , 27 p. (lire en ligne), p. 16.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Liste des Villes Internet » (consulté le ) (année à sélectionner)

- « CRATer, le Calculateur de Résilience Alimentaire des TERritoires », sur crater.resiliencealimentaire.org (consulté le )

- « Liste des monuments historiques de la commune de La Roche-sur-Foron », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des lieux et monuments de la commune de La Roche-sur-Foron à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets historiques de la commune de La Roche-sur-Foron », base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets de la commune de La Roche-sur-Foron à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Palissy, ministère français de la Culture.

- Lucien Guy, « Les anciens châteaux du Faucigny », Mémoires & documents, vol. 47, , p. 138-142 (lire en ligne).

- Notice no PA00118424.

- Louis Blondel, Châteaux de l'ancien diocèse de Genève, vol. 7, Société d'histoire et d'archéologie de Genève (réimpr. 1978) (1re éd. 1956), 486 p., p. 106.

- Notice no IA74000223, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00118427.

- La Rédaction, « La Roche-sur-Foron : travaux du pont neuf, ce qui vous attend », Le Messager, (lire en ligne).

- La Rédaction, « Le Pont-Neuf de nouveau accessible depuis hier matin », Le Dauphiné libéré, (lire en ligne).

- « Église », notice no PA00118426, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Couvent des Bernardins (ancien) », notice no PA00118423, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « croix de chemin », notice no PA00118425, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Les villes et villages fleuris », sur le site officiel du « Concours des villes et villages fleuris » (consulté le ).

- comte François-Clément de Mareschal de Luciane, le comte de Viry et le baron d'Yvoire, Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, vol. VI - supplément, Grenoble, Allier Frères, 1938-1952, p. 54.

- Lucien Guy, « Les anciens châteaux du Faucigny », Mémoires et documents, vol. 47, , p. 141 (lire en ligne).

- J.-F. Gonthier, « Funérailles de Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours (1659) », Revue savoisienne, vol. XI, no série II, , p. 249 (lire en ligne).

.jpg.webp)