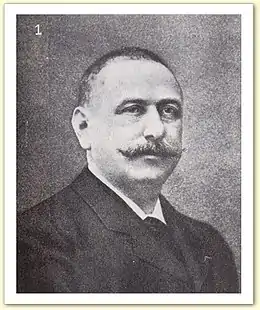

Pierre Giffard

Pierre-Louis Giffard, né le à Fontaine-le-Dun et mort le à Maisons-Laffitte[2], est un homme de lettres et un grand reporter, précurseur du journalisme moderne et pionnier de la presse sportive, qui fut aussi dramaturge, réalisateur et scénariste.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 68 ans) Maisons-Laffitte |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Sport | |

|---|---|

| Distinction |

En matière d'organisations sportives, il crée en 1891 la course cycliste « Paris-Brest-Paris », puis, l'année suivante, la course à pied Paris-Belfort. En , il lance le concours de « voitures sans chevaux » « Paris-Rouen » et, en , le « Marathon de Paris ».

Alors qu'il est rédacteur en chef du quotidien sportif Le Vélo, son opposition avec le comte de Dion, sur fond d'affaire Dreyfus, est à l'origine de la naissance d'un quotidien sportif concurrent, L'Auto-Vélo, dont le directeur, Henri Desgrange, crée en le « Tour de France ».

Biographie

Sa jeunesse[3]

Pierre Giffard naît le à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime).

Son père était notaire et maire de ce village. Pierre est, dès l’âge de 6 ans, pensionnaire à Saint-Laurent-en-Caux, chez le père Biville. Dès l’âge de 8 ans, il est interne au lycée Corneille à Rouen où il reste jusqu’à la classe de troisième. Il est ensuite placé à Paris dans une institution du Marais qui « corrigeait au lycée Charlemagne ».

La guerre de 1870 éclate. Il se rend en Haute-Normandie, à Fontaine-le-Dun, auprès de ses parents desquels il sollicite le droit de s’engager. Son père et sa mère s’opposent à cette idée, mais finissent par céder à ce garçon de 17 ans. En novembre, il part s’engager au Havre dans l’armée auxiliaire. Il est alors élu officier (on élisait certains chefs à cette époque), nommé lieutenant le . C'est probablement l’un des plus jeunes officiers de l’armée auxiliaire. La guerre terminée, il s’en va terminer ses études à Douai où il est reçu bachelier en .

Son père décède le . Pierre est alors installé à Paris ; peu fortuné, il a toutefois une passion dont il veut faire son métier : le journalisme. Il doit faire front aux difficultés auxquelles se heurtent les débutants.

Journalisme et reportages[3]

De 1873 à 1878, il entre successivement au Corsaire, à l’Événement, à la France, au Gaulois où il apprend le métier de journaliste avec Émile Blavet, puis au Petit Parisien de Dalloz, à la Lanterne de Ballay. En 1880, les directeurs du Figaro, qui ont remarqué la vigueur de sa plume et apprécié son sens de la vulgarisation et de la promotion des inventions nouvelles telles que le téléphone et le phonographe, l’engagent. Cette collaboration dure huit ans.

Au terme de ses quinze premières années professionnelles, Pierre Giffard est devenu un journaliste reconnu et sollicité. Il n'est pas un événement en Europe ou en Afrique sans qu’il s’y rende. Des missions parfois dangereuses et toujours délicates, mais formatrices. Au hasard de l’actualité, il est ainsi amené à parcourir la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, l’Autriche, l’Angleterre, l’Écosse, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, Malte, Chypre, l’Espagne, la Hollande, le Danemark... Il assiste notamment à l'offensive des troupes françaises contre Cheikh Bouamama en Algérie et à la prise de Sfax (Tunisie). Il voit la flotte britannique débarquer à Alexandrie et l’escadre française quitter l’Égypte, abandonnant cette dernière au « Royaume-Uni colonial ».

Patron de presse et organisateur d'épreuves sportives[3]

Hippolyte Marinoni[4] lui propose de prendre en main la réorganisation du service des nouvelles du Petit Journal, poste qu’il accepte le . Toutefois, il ne saurait se contenter de ce travail et se met à tenir une chronique. Il la signe du pseudonyme de « Jean-sans-Terre » et devient la coqueluche des lecteurs. Il collabore pendant dix ans au Petit Journal.

Pour le compte de ce quotidien, en , il crée la course cycliste « Paris-Brest-Paris » ; il organise aussi l'année suivante la course à pied « Paris-Belfort ».

En , il met sur pied le concours « Paris-Rouen » qui est considéré comme la première compétition automobile de l'histoire, non chronométrée. Il contribue à la fondation de « l'Automobile Club de France ».

En , il crée le « Marathon de Paris ». Cette même année, quittant Le Petit Journal, il rejoint son associé Paul Rousseau à la tête du Vélo dans lequel il écrit, depuis 1892, sous le pseudonyme d’« Arator ».

Déjà chevalier de la Légion d'honneur depuis 1892, il en devient officier en 1900.

En politique. Retour au grand reportage et passage à l'édition

.jpg.webp)

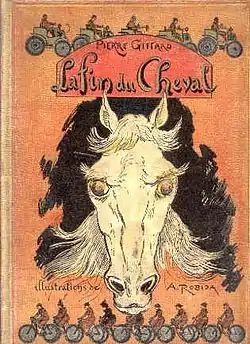

Il se présente aux élections législatives en 1900 dans la deuxième circonscription de la Seine-Inférieure (Yvetot) en tant que candidat du Parti républicain. Il échoue de peu dans cette tentative, échec dû à une manœuvre du comte de Dion. Celui-ci a fait distribuer dans cette région d'élevage, le livre que Pierre Giffard a publié l'année précédente, La Fin du cheval, en présentant celui-ci comme son programme politique. À nouveau candidat aux élections de 1902, il est encore battu, au motif de son soutien appuyé à Dreyfus.

Jusqu’en 1903, il se consacre entièrement au journal Le Vélo, qu’il a cofondé. Il entre ensuite au Matin. Ce dernier l’envoie en 1905 en Extrême-Orient où éclate la guerre russo-japonaise. Il quitte ce quotidien peu après son retour en France. Il collabore ensuite, épisodiquement, à différents journaux comme La Dépêche coloniale et Le Petit Marseillais. C'est alors qu'il s'accomplit dans le roman populaire qu'il a abordé dès 1904.

En , doyen des reporters français, il reprend du service pour Le Figaro à l'occasion de la réunion de la première Douma (parlement russe). Vers 1910, Henri Desgrange l'appelle à collaborer à L'Auto, fonction plus statique qu'il garde jusqu'à ses derniers jours.

Pierre Giffard est décédé le à Maisons-Laffitte, lieu où il résidait depuis 1883.

Faits marquants

Promoteur de la bicyclette. À l'origine du terme « la petite reine »

En 1891, sous le titre La Reine Bicyclette, Giffard édite un ouvrage qui traite de « l’histoire du vélocipède, des temps les plus reculés jusqu’à nos jours ». C’est notamment l’emblématique dessin de couverture (une jeune femme portant au-dessus de sa tête un vélo moderne) et le titre du livre qui marquent les esprits. L'expression ainsi trouvée par Giffard, « la reine bicyclette », va, quelques années après, devenir « la petite reine[5] » et passer dans le langage courant.

À l'origine du « Tour de France[6] »

Pierre Giffard, rédacteur en chef du journal Le Vélo, qui à cette époque est le premier quotidien sportif national, prend fait et cause dans ses colonnes pour le capitaine Dreyfus. Son principal annonceur, le comte Jules-Albert de Dion, furieux de ses prises de position, retire les publicités de ses automobiles du Vélo. Toutefois, comme il a besoin d’un support publicitaire, il contribue à créer un journal concurrent, L'Auto-Vélo. Ce titre devient L'Auto, après un procès intenté par Giffard.

À partir de ce moment, s’engage une farouche lutte entre les deux feuilles. Pour L'Auto, il fallait faire mieux que la course Paris-Brest-Paris, née de l'imagination de Giffard. Henri Desgrange travaille sur le sujet avec les membres de son équipe ; il adopte une idée que Géo Lefèvre — ancien du Vélo — lui avait proposé lors d’un déjeuner à l'automne 1902 : une course qui ferait le tour complet du Pays. Le « Tour de France » est né.

Vacillant dès 1902, Le Vélo disparaît en .

Livres remarquables

Le Sieur de Va-Partout

Premier livre français d'une nouvelle forme de récit : la littérature de reportage. C'est la naissance d'un style d'auteur : l'écrivain-reporter[7].

La Fin du cheval

Thèse du remplacement inéluctable du cheval par la bicyclette, puis par l'automobile. Ce livre est illustré par le célèbre dessinateur et polygraphe Albert Robida.

La Guerre infernale

Sous-titré « grand roman d'aventures pour la jeunesse », publié chez Albert Méricant sous la forme de fascicules hebdomadaires (30 numéros à 20 centimes pièces), La Guerre infernale reçut encore l'appui de l'illustrateur Albert Robida et finit par paraître en deux tomes comprenant 520 images. Son sujet : une guerre mondiale totale et destructrice, évoquée sept ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Y sont décrits l'attaque et le siège de Londres par les Allemands et le conflit entre Japonais et Américains, un contexte qui ressemble étrangement à celui de la Seconde Guerre mondiale ! Ce roman a ensuite été publié sous plusieurs formes :

- Deux tomes de 480 pages, en éditions courante et luxueuse (1908).

- Huit volumes brochés, sous un nouveau titre : Les Drames de l'air.

Bibliographie

Sujets d’actualité, récits de voyages, romans

- Le Téléphone et le Télégraphe expliqués à tout le monde, Maurice Dreyfous, 1878

- Le Phonographe expliqué à tout le monde, Edison et ses inventions, Maurice Dreyfous, 1878 lire en ligne sur Gallica

- Les Succès dramatiques. Comédie française. Les Rochambault par E. Augier. Analyse de la pièce, portraits et biographies de l’auteur et des principaux acteurs. Tresse, 1878

- Les Succès dramatiques. Théâtre lyrique. Les Amants de Vérone par M. le marquis d’Ivry. Analyse de l’ouvrage, biographies de l’auteur et des artistes. Tresse, 1879

- La Téléphonie domestique, 1879

- La Lumière électrique, 1879

- Le Sieur de Va-Partout, souvenirs d’un reporter, Maurice Dreyfous, 1880 lire en ligne sur Gallica

- Les Français à Tunis, Victor Havard, 1881 lire en ligne sur Gallica

- Les Grands Bazars. Paris sous la troisième république, Victor Havard, 1882 2e édition lire en ligne sur Gallica

- Le Téléphone chez soi, publié dans Saynètes et Monologues, Tresse éditeurs Paris 1882

- Les Français en Égypte, Victor Havard, 1883

- Figaro-ci, Figaro-là, La librairie illustrée, 1887

- La Tournée du père Thomas, Tresse & Stock, 1887

- Hermance ou les Trois Étapes, 1887

- La Vie au théâtre (illustrations de Albert Robida), 1887

- La Vie en chemin de fer (illustrations de Albert Robida), La librairie illustrée, 1888 lire en ligne sur Gallica

- Le Téléphone expliqué à tout le monde, Firmin-Didot, 1891

- La Reine bicyclette, Firmin-Didot, 1891

- Giffard, un nom vieux de mille ans, 1896

- La Fin du cheval (illustrations de Albert Robida), Armand Colin & Cie, 1899

- M. Loubet en Afrique, 1903 (photographies de Paul Gers) lire en ligne sur Gallica

- Beaux gestes et Braves gens. Humanité ! (nouvelles), 1903

- Les Soirées de Moukden, nouvelles russo-chinoises, Juven, 1904

- L’Enfer de neige, 1905

- Retiré des affaires (roman), Félix Juven, 1905

- Les Nuits de Mandchourie - I. L’hôtellerie souterraine, Félix Juven, 1905

- Les Nuits de Mandchourie - II. Lunes rouges et dragons noirs, Félix Juven, 1906

- Microbe - Le Petit Breton (roman), illustré par William Adolphe Lambrecht, Félix Juven, 1906

- Les Diables jaunes, 1906

- Roubles et Roublards, voyage aux pays russes, 1906

- L’Enfer de neige, les damnés de Sakkaline, 1906

- La Guerre infernale (illustrations de Albert Robida, 2 volumes), 1908

- Les Drames de l’air. Reprise sous un nouveau titre de l'œuvre précédente en huit volumes (illustrations de Albert Robida), réédition post-mortem, Albert Méricant, sans date

- La Piste du tsar, Albert Méricant, 1909

- L’Enfer de neige, Albert Méricant, 1909

- Le Tombeau de glace (roman d’aventures), ill. Ch. Lapierre, Paris, 1909, Albert Méricant, 123 p. lire en ligne sur Gallica

- Le Feu à l’Opéra-Comique (roman), 1909

- La Montre de malheur (nouvelle), 1910

- Le Violon fantôme (roman policier), Albert Méricant, 1914

- Microbe - Champion des sports, illustré par Lambrecht, Boivin & Cie, 1920 ; rééd. 1939.

- Le Livre d’or de la Légion étrangère

- L’Empire des slaves est-il possible ?

- Un trou dans la glace

Pièces de théâtre

- Les Procès de Racine, a-propos en un acte, en vers, Tresse. Représenté au Théâtre national de l’Odéon le 21/12/1877 (première).

- Jonathan (en collaboration avec Gondinet et Oswald), comédie en 3 actes, 1879.

- Le Mannequin (en collaboration avec Philibert Bréban), comédie en 3 actes, Tresse. Représenté au Théâtre Déjazet le 11/11/1880 (première).

- Le Morse, 1880.

- Le Volcan (en collaboration avec Gondinet et Oswald), pièce en 3 actes, 1882.

Filmographie partielle

Comme réalisateur

Comme scénariste

- 1911 : Les Petits désobéissants (Les Enfants désobéissants) de Georges Monca

- 1912 : Pauvre Père de Georges Denola

Sources

- Fonds documentaire, mairie de Fontaine-le-Dun.

- Conférence Marianne et la grande boucle, les années Desgrange de M. Yves Léonard

- Jacques Seray, Pierre Giffard. Précurseur du journalisme moderne (éditions Le Pas d'oiseau, Toulouse, 2008).

Notes et références

- Commune de Fontaine-le-Dun

- Acte de décès à Maisons-Laffitte, n° 14, vue 5/37.

- Le Vélo illustré, mars 1900

- Inventeur de la presse rotative à plieuse.

- Origines et signification de cette expression en vidéo sur le site netprof.fr

- L’Équipe le 16/10/2000, un article de Jacques Marchand

- Pierre Giffard, Le Sieur de Va-Partout, un premier manifeste de la littérature de reportage, par Myriam Boucharenc. Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, sous la dir. d’A. Vaillant et M.-E. Thérenty, Nouveau Monde éditions, 2005 (p. 511-521)

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative aux militaires :

- Base Léonore