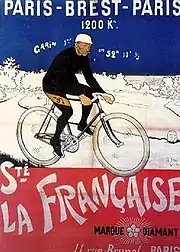

Paris-Brest-Paris

Paris-Brest-Paris, ou Paris-Brest et retour, est une course cycliste créée en 1891 par Pierre Giffard du Petit Journal. Cinq éditions ont lieu sur un rythme décennal jusqu'en 1931, puis deux autres en 1948 et 1951. L'organisation de la compétition est reprise en 1901 par le journal L'Auto-Vélo puis, après la guerre, par L'Équipe. Le statut des participants est amateur et professionnel de 1891 à 1931, puis uniquement amateur en 1948 et 1951. Par la suite, l'épreuve sera perpétuée uniquement sous la forme d'un brevet cyclotouriste, organisé en parallèle de la course à partir de 1931 : le Paris-Brest-Paris randonneur.

de l'équipe La Française.

| Sport | cyclisme sur route |

|---|---|

| Création | |

| Disparition | |

| Organisateur(s) | Le Petit Journal puis L'Auto-Vélo et L'Équipe |

| Éditions | 7 |

| Lieu(x) |

|

Le premier vainqueur en 1891 est Charles Terront. Maurice Garin, encore italien, gagne en 1901, il remportera le premier Tour de France deux ans plus tard mais sous la nationalité française. Deux autres Français inscrivent leur nom au palmarès : Émile Georget et Maurice Diot. Remportent également l'épreuve les Belges Louis Mottiat et Albert Hendrickx, ainsi que l'Australien Hubert Opperman.

Histoire de Paris-Brest-Paris

1891, premier Paris-Brest-Paris

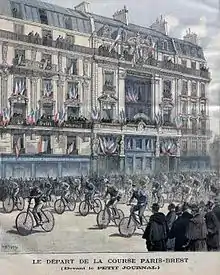

En 1891, le Petit Journal de Paris dirigé par Hippolyte Marinoni organise le premier Paris-Brest-Paris. Pierre Giffard, directeur de l'information du journal, souhaite démontrer le caractère pratique de la bicyclette par une course de 1 200 km. Les bicyclettes ont été plombées avant la course pour contrôler l’utilisation d’une seule et même machine par les participants. Les étrangers et les femmes n’étaient pas autorisés à participer à cette épreuve. C'est un vrai succès au regard des plus de 400 inscriptions. Deux cent six cyclistes s’élancent le 6 septembre, y compris dix tricycles, deux tandems et un grand-bi monté par M. Duval.

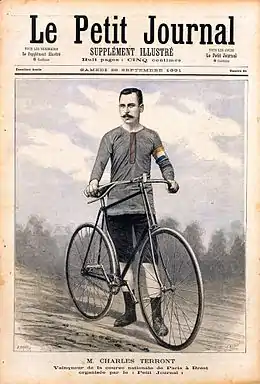

Des amateurs et des professionnels participent à cette édition avec des soigneurs, des mécaniciens et surtout des entraîneurs. Les machines sont montées avec des pneus en caoutchouc creux ou des pneumatiques gonflables, ceux-ci faisant leur apparition et se montrant plus légers et plus performants. Seize points de contrôle sont prévus pour ce que le journal annonce « la course nationale de bicyclette… ». Charles Terront gagne la course, roulant sans dormir durant 71 h 37 avec une moyenne de 17,590 km/h à l’aller et de 16,780 km/h sur le chemin du retour. Jiel-Laval est second, à plus de huit heures derrière Terront, et Henry Coulliboeuf est troisième. Cent cyclistes terminent dont 98 seront homologués, certains utilisant le délai maximal accordé de dix jours, en s'arrêtant dans des auberges pour la nuit.

La première édition de 1891 eut à souffrir de défauts rédhibitoires, comme l'impuissance des contrôleurs à réduire les fautes évidentes et la confusion née de l'annonce de l'épreuve comme une course de machines. Ainsi, plusieurs concurrents se firent relayer, ce qui entraîna leur élimination.

Le vainqueur avait été embauché par Édouard et André Michelin afin de promouvoir leur toute nouvelle invention de pneumatique démontable pour vélo. Cette victoire permit un succès commercial de ce pneu[1].

Une Peugeot Type 3 participe aussi à l'épreuve, avec Auguste Doriot et Louis Rigoulot.

1901, la course devient internationale

En 1901, l'organisation est reprise par L'Auto-Vélo, récemment fondé par Henri Desgrange, qui recherchait une épreuve d'envergure pour lancer son journal. La course devint internationale et deux catégories furent créées : les coureurs de vitesse, 25 partants, et les touristes-routiers (les ancêtres des randonneurs), 114 partants.

Les randonneurs amateurs existent déjà, mais ils ne s’étaient pas encore lancés dans de telles aventures. Comme en 1891, on autorise les participants à avoir des entraîneurs. À 4 h 53 le 16 août, 41 coureurs s’élancent, suivis 17 minutes plus tard des touristes-routiers. Maurice Garin gagne en 52 h 11, battant Gaston Rivierre de 1 h 55. Hippolyte Aucouturier, le Suisse Michel Frédérick et l’Américain Charly Miller terminent dans cet ordre. Parmi les touristes-routiers, Rosière est le premier en 62 h 26, sur les 72 qui terminent l'épreuve, y compris Pierre Rousset, le doyen âgé de 65 ans, qui effectue le trajet en 202 heures.

Le succès de la course décida Henri Desgrange à l'organiser tous les dix ans.

En 1909, la pâtisserie Paris-brest est créée en hommage à la course.

1911, changement des règles

Les règles sont modifiées. Les entraîneurs et l’assistance entre les contrôles sont interdits mais les coureurs peuvent changer de vélo. Seuls les touristes-routiers ne peuvent pas effectuer de changement de vélo ; pour éviter toute tentative de triche, ils sont donc encore plombés. Les coureurs modifient leur stratégie et restent en peloton jusqu’à Brest. 13 coureurs et 120 touristes-routiers participent à cette édition. Le gagnant est Émile Georget en 50 h 13, battant Octave Lapize de 21 minutes. Ernest Paul est troisième à 35 minutes et Henri Cornet finit quatrième. Le premier touriste-routier est Pierre Heusghen, qui est ensuite éliminé pour avoir reçu de l'aide en cours de route. Auguste Ringeval et Maurice Garin (qui était coureur en 1901) deviennent les gagnants dans cette catégorie.

1921

Le 2 septembre 1921, 43 coureurs et 63 touristes-routiers participent à la course. Le nombre de contrôles secrets est augmenté. Le Belge Louis Mottiat gagne en 55 h 7 min 8 s. Eugène Christophe, Pierre Heusghem, Masson, et Sellieer terminent ensuite dans cet ordre. Le huitième arrivant est le touriste-routier Ernest Paul en 62 h qui sera finalement déclassé (cf l'Auto du 6/1/1922). Il était coureur lors de la précédente édition.

1931, arrivée des randonneurs allure libre

En 1931, 28 coureurs et plus de 150 touristes sont inscrits (64 allure libre et 91 audax).

L'Australien Hubert Opperman gagne en 49 h 23 dans un sprint final, battant Marcel Bidot. Il y avait 64 randonneurs allure libre inscrits ; 62 se sont élancés du café « Le Mauco » à Paris le 2 septembre à 22 h et 44 ont terminé, malgré la pluie et du fort vent d’ouest. Dans les arrivants figuraient 4 tandems mixtes, un tandem homme et deux femmes en solo (dont une arrivée 35 minutes après le délai et non homologuée). Comme l’ACP et l’UACP étaient deux clubs rivaux et que les blessures du schisme de 1921 n’étaient pas refermées, on note avec plaisir que l’UACP ramène avec difficulté 20 arrivants à Paris. Alexis Cottard, Gaston Ruard et Julien Tranchant finissent ensemble en 68 h 30 ; le quatrième arrive 50 minutes plus tard. Le cinquième, Louis Cointepas, finit 2 h plus tard. Le sixième et le septième arrivent 2 h 20 après le premier et ensuite, il faut attendre plus de 10 h. M. et Mme Danis terminent meilleur tandem mixte en 88 h 10, 25 minutes avant Louis et Juliette Pitard. Quatre femmes terminent en tandems mixtes (Danis, Pitard, Gorgeon et Du Bois) et Mlle. Vassard devient la première femme solo à terminer PBP en 93 h 25. Les Pitard reviendront en 1948 et 1951.

Pour des raisons évidentes, il n'y a aucun PBP en 1941. Le président ACP, Pierre Bontemps, décide de le remplacer par une édition en 1948 puis par une autre en 1951 pour reprendre le rythme décennal.

1948

Les PBP 1948 et 1951 voient la fin des coureurs professionnels, avec une baisse irrémédiable de leur participation.

En 1948, ils sont 52 à s’élancer mais seuls 11 terminent. Albert Hendrickx gagne dans un temps de 41 h 36 min 42 s.

1951

En 1951, seulement 41 coureurs répartis dans 10 équipes sont inscrits et Maurice Diot gagne en 38 h 55, le record absolu, mais le nombre de participants randonneurs progresse[2].

Après 1951, L'Équipe ne peut plus organiser l'épreuve par manque de participants. L’organisation de la course professionnelle a eu lieu en 1956 et 1961, mais a ensuite été déprogrammée en raison du manque d'intérêt.

Les randonneurs, cependant, ont perpétué la tradition, tant avec la formule Paris-Brest-Paris randonneur qu’avec la formule Paris-Brest-Paris Audax. Si la compétition a disparu, l'esprit d'origine est conservé grâce à ces deux organisations, la volonté d'aller au-delà de ses capacités supposées, ou l'envie de participer au plus grand événement mondial de la randonnée.

Palmarès

| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |

|---|---|---|---|

| 1891 | |||

| 1901 | |||

| 1911 | |||

| 1921 | |||

| 1931 | |||

| 1948 | |||

| 1951 |

Les vainqueurs

1891 - Charles Terront

1891 - Charles Terront.jpg.webp) 1901 - Maurice Garin

1901 - Maurice Garin 1911 - Émile Georget

1911 - Émile Georget.jpg.webp) 1921 - les trois premiers vainqueurs, Garin, Terront, et Georget

1921 - les trois premiers vainqueurs, Garin, Terront, et Georget 1921 - Louis Mottiat

1921 - Louis Mottiat.jpg.webp) 1931 - Hubert Opperman

1931 - Hubert Opperman.jpg.webp) 1948 - Albert Hendrickx

1948 - Albert Hendrickx 1951 - Maurice Diot

1951 - Maurice Diot

Voir aussi

Filmographie

- Paris Brest Paris jusqu'au bout de la nuit Documentaire sur le Paris Brest Paris.

- Paris Brest Paris - Douce France Reportage sur la ferveur du public au Paris Brest Paris.

Bibliographie

- Paris-Brest-Paris 1891, La Revue des Sports, n°967, samedi 12 septembre 1891, p.2095-2102.

- Paris-Brest-Paris 1901, Le Sport Universel illustré, 6 juillet 1901, p.548-551.

- La Vie au Grand Air du 18 août 1901 : numéro spécial pour les dix ans de la course, p.470 à 475 (avec nombreuses photos).

- Bernard Déon, Paris-Brest et retour : une légende centenaire, Ravières, B. Déon, , 397 p. (ISBN 2-9511584-0-8)

- Jacques Seray, Paris-Brest-Paris, 1897-2007, Clamecy, Nouvelle impr. Laballery, , 144 p. (ISBN 978-2-9508500-3-4)

Références

- Herbert Lottman, Michelin 100 ans d'aventures, Flammarion, 1998, (ISBN 2-08-067049-2), p. 39 à 41.

- Actualités Françaises, « Course cycliste Paris Brest Paris », L'Ouest en Mémoire (INA), (consulté le ).