Inondations du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu en 2011

Les inondations du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu en 2011 furent d'importantes montées des eaux survenues de la fin d'avril à la fin de juin 2011, consécutives à la crue de la rivière Richelieu au Canada et au débordement du lac Champlain aux États-Unis. Du côté canadien, ces inondations touchèrent environ 3 000 foyers en Montérégie au Québec[6] - [7]. Aux États-Unis, sept comtés du Nord du Vermont subirent des dommages estimés à six millions US$ près des rives du lac Champlain[3] - [4]. Des dommages similaires furent constatés du côté de l'État de New York.

| Pays | |

|---|---|

| Régions affectées | |

| Coordonnées |

45° 00′ 00″ N, 73° 17′ 00″ O |

| Type |

Inondation printanière |

|---|---|

| Date de formation |

Avril 2011 |

| Date de dissipation |

Fin juin 2011 |

| Nombre de morts |

0 |

|---|---|

| Coût |

|

|

Au Québec, les principales villes touchées par l'inondation furent Venise-en-Québec, Noyan, Saint-Jean-sur-Richelieu, Henryville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et Sainte-Anne-de-Sabrevois[8]. Les Forces armées canadiennes furent demandées le pour aider l'évacuation des résidents et établir des digues pour tenter de protéger les zones les plus à risque. Le Service météorologique du Canada a mis cet événement dans son palmarès des phénomènes météorologiques les plus importants à frapper ce pays en 2011, juste après les inondations dans l'Ouest canadien et le feu de forêt qui ravagea la communauté de Slave Lake en Alberta[9].

Situation météorologique

Durant l'hiver 2010-2011, il tomba d'importantes quantités de neige sur la région des Appalaches, dont les montagnes vertes et les Adirondacks, en particulier en fin de saison[10]. Par exemple, il tomba jusqu'à 70 cm de neige le sur la région de l'Estrie et le Nord du Vermont[11]. À la mi-avril, une tempête déversa près de 100 centimètres de neige sur les sommets du Vermont en seulement quelques jours. Le Service météorologique du Canada estima que la région des Adirondacks reçut le double de quantité de précipitations (neige et pluie) que la normale au mois d'avril[10]. Des stations de ski au Vermont étaient encore ouvertes au début mai, dont celle de Jay Peak qui reçut à son sommet plus de 10 mètres de neige, soit près de 15 % de plus qu'à l'habitude[10]. Comme la température avait grimpé au-dessus des 10 °C à la mi-avril, le couvert nival se mit à fondre.

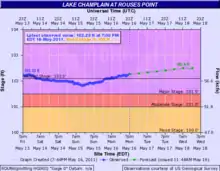

En même temps, l'atmosphère de l'Est de l'Amérique du Nord entra dans une circulation stable en altitude avec des dépressions froides et des blocs Omega. Ceci créa des dépressions à déplacement lent passant en succession sur la région. Ces systèmes donnèrent plus de 230 mm de pluie de la mi-avril à la mi-mai[12]. En mai seulement, la vallée du Richelieu et des berges du lac Champlain reçurent 2,5 fois les quantités normales de précipitations et près de la frontière américaine, 230 millimètres de pluie tombèrent au cours du mois, battant plusieurs records locaux selon Environnement Canada[13]. Le ruissellement de cette pluie, s'additionnant à la fonte de la neige, se retrouva dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu[10]. Le niveau du lac dépassa le record, datant de 1869, de 31 mètres (102 pieds) à Burlington et Rouse Point au Vermont[14] - [15].

La rivière Richelieu, qui reçoit déjà les apports des terres environnantes, est la seule sortie du lac. De plus, à quelques occasions, des vents du sud forts, soufflant directement dans l'axe du lac et de la rivière, provoqua l'apparition d'un effet de seiche et de vagues fouettant les rives. Le tout causa un débordement tout le long des rives, dépassant les données historiques qui datent de 150 ans[8].

Circonstances aggravantes

Il n'y a pas que les précipitations abondantes qui jouèrent un rôle dans la sévérité des inondations, certains facteurs aggravants sont de nature humaine. Selon une biologiste québécoise, seulement de 10 % à 15 % des rives sont restées dans leur état naturel le long de la rivière Richelieu[16]. Parmi ces facteurs, trois sont particulièrement importants.

En premier lieu, il existait plusieurs milieux humides le long des rives qui servaient de tampon avec la terre ferme et pouvaient absorber une quantité importante d'eau. Ces milieux furent asséchés en bonne partie pour la construction de maisons dans les zones urbaines et pour la culture dans les zones agricoles[16]. En second lieu, beaucoup de petits ruisseaux sinueux furent redressés pour avoir plus d'espace cultivable ou d'endroits habitables. L'eau de pluie et de la fonte des neiges se retrouve maintenant plus rapidement dans le lac Champlain et la rivière Richelieu, ce qui diminue la capacité d'absorption de la terre. En troisième lieu, plusieurs municipalités ne se conforment pas aux règles sur l'aménagement de la plaine inondable et permettent la construction très près des rives, souvent pour faire augmenter la valeur foncière des maisons et percevoir plus de taxes[16].

Lors d'une inondation, ces modifications à l'environnement de la région augmentent la zone inondée, ainsi que le nombre et la valeur des structures touchées.

Déroulement des événements

Dès les 18 et , un redoux des températures et de fortes pluies les jours précédents gonflèrent les cours d'eau de la Montérégie, causant des inondations. Dix rivières firent l'objet d'avertissements de fortes crues et de débâcles émis par le Centre de prévention des crues du Québec (CPCQ). Parmi elles, trois étaient touchées par une alerte d'inondation, soit les rivières L'Acadie, Châteauguay et Yamaska. Les rivières réintégrèrent lentement leur cours. Ces premières inondations ne firent que peu de dégâts, surtout des inondations de sous-sols et la fermeture de quelques tronçons de routes[17] - [18].

Alors que le ruissellement gonflait le lac Champlain, une importante dépression passa sur le Québec le . Les vents violents du sud, alignés dans l'axe du lac, donnèrent non seulement de grosses vagues mais firent augmenter le niveau de l'eau du côté nord du lac. Cette onde de tempête causa les premières inondations et la pluie augmenta les dégâts. Les villes de Saint-Armand et de Venise-en-Québec furent particulièrement touchées[19].

Le niveau de la baie Missisquoi continua de grimper et le lac Champlain atteignit un niveau record en 150 ans. Le , l'eau pénétrait dans plusieurs sous-sols de résidences et certaines propriétés furent encerclées par les eaux. De nombreuses maisons étant toujours inondées, la route 202 fut fermée sur plusieurs kilomètres[20]. La situation empira avec la pluie de la semaine suivante. Le Premier ministre du Québec Jean Charest déclara le que « [depuis] les inondations du Saguenay, c'est probablement la catastrophe la plus importante qu'on aura vécu au Québec »[21]. À la demande du Premier ministre, quelque 650 militaires de la base de Valcartier furent déployés pour aider les milliers d'habitants tentant de limiter les dégâts[8] - [22].

Le , le Richelieu atteignit un niveau de crue jamais égalé, depuis la prise de données hydrologiques, débordant ses rives. Selon le directeur de la sécurité civile de la Montérégie, environ 3 000 résidences réparties dans plusieurs municipalités furent touchées le long du Richelieu et 1 000 personnes furent évacuées[6]. À plusieurs endroits, la rivière ressemblait à un lac. Du côté des États-Unis, les rives du lac Champlain furent inondées en plusieurs endroits, quatorze glissements de terrain importants furent signalés et de nombreux tronçons de route autour du lac furent inondés et endommagés[4]. Environ 750 maisons furent évacuées au Vermont, en particulier dans les communautés insulaires du comté de Grand Isle[23]. Le gouverneur de l'État déclara l'état d'urgence, demandant l'assistance de la Garde Nationale pour aider les sinistrés[23].

Malgré quelques jours de beau temps, le niveau des eaux du lac et de la rivière ne descendirent que lentement quand de nouvelles pluies tombèrent sur la région. Le , les autorités craignirent que le niveau remonte au niveau du et toutes les alertes de crues furent maintenues[24]. Le , une série d'orages firent tomber d'importantes quantités de pluie sur le nord du lac Champlain et dès le au matin, le niveau de la rivière Richelieu repartit à la hausse[25]. Le Premier ministre Charest visita la région le même jour et invita le ministre canadien de la Défense nationale, Peter MacKay, à augmenter le nombre de soldats dans la région, qui avait été réduit à 200, à la suite des prévisions météorologiques préoccupantes pour les jours suivants. Le directeur des communications de bureau du Premier ministre du Canada Stephen Harper l'informa que des soldats étaient prêts à intervenir rapidement en cas d'urgence[25].

Le , le niveau des eaux le long de la rivière Richelieu dépassa le niveau historique du à cause de la poussée des vents du sud sur le lac Champlain[26] - [27]. Les autorités recommandèrent aux résidents de se tenir prêts à évacuer. Des vagues, ayant jusqu'à 90 centimètres de hauteur, déferlèrent sur les rives du lac. La Sûreté du Québec aida des sinistrés à ajouter des sacs de sable près de leurs demeures à Venise-en-Québec la nuit précédente[26]. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le pont Gouin qui relie le quartier Iberville au centre-ville fut fermé à la circulation en raison de la montée des eaux[26]. Le Premier ministre Jean Charest revisita la Montérégie pour participer à une rencontre des maires des municipalités touchées et mentionna que de nouvelles évacuations mineures avaient été ordonnées. Il contacta également le gouverneur du Vermont, Peter Shumlin, qui faisait face à la même situation avec 700 résidences inondées le long du lac Champlain[28].

Le , les vents s'étant affaiblis et ayant tournés vers le nord, le niveau commença à baisser[28]. L'armée canadienne rehaussa le nombre de soldats en Montérégie à 500 pour aider à dégager les routes, en particulier à Venise-en-Québec où les vagues avaient déposé des tonnes de débris[29].

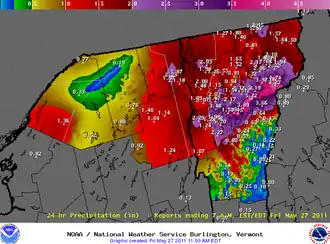

Le , de nouvelles pluies torrentielles sous orages s'abattirent sur la tête du lac Champlain au Vermont, ce qui gonfla les eaux du lac et força l'évacuation d’environ 200 nouvelles personnes autour du lac dans cet État[30]. Ces pluies étaient reliées à un système orageux qui fit tomber jusqu'à 50 mm sur le lac même et jusqu'à plus de 100 mm sur les montagnes Vertes, dans la section est de son bassin versant[31]. Les jours suivants, le temps fut plus clément, et même devint ensoleillé, mais l'écoulement du surplus accumulé dans le lac continua de maintenir le niveau de la rivière Richelieu élevé. À chaque fois que les vents tournaient au sud, les vagues et la poussée du vent empiraient la situation. Par exemple, le 1er juin, des vents du sud jusqu'à 80 km/h balayèrent la région et tournèrent au nord-ouest durant la nuit. Le niveau des eaux dépassa de 15 cm le record du dans la baie Missisquoi. Les habitants du village de Saint-Armand, situé sur sa rive est, furent évacués[32].

Après plusieurs jours sans pluie, ni vents importants, le niveau des eaux commença à baisser de façon significative. Le , il ne restait qu'un peu plus que la moitié des demeures inondées le long du Richelieu à être encore évacuées[33]. Le , le niveau des eaux n'était plus que 29,95 mètres et en baisse constante, de telle sorte qu'il ne restait plus que 345 résidences évacuées, soit environ un dixième du nombre au maximum de l'inondation. Le même jour, les unités des Forces armées canadiennes quittèrent la région, leur mission accomplie[34]. Le , le niveau des eaux passa sous le seuil d'inondation sur le lac Champlain et la rivière Richelieu[35]. Le , la Sécurité civile du Québec annonça que plus aucune résidence n'était inondée, bien que certaines restassent inhabitables.

Secours

La Sécurité civile du Québec coordonna les secours aux sinistrés. La Sûreté du Québec patrouilla dans les municipalités touchées pour s'assurer que les citoyens étaient en sécurité alors que les pompiers locaux et les Forces armées canadiennes fournirent un soutien aux autorités civiles. La Croix-Rouge québécoise et SOS Richelieu lancèrent chacun une campagne de levée de fonds pour venir en aide aux sinistrés. Au , près de 2 000 000 $ CA avaient été recueillis (1 600 000 $ CA pour la Croix Rouge et 400 000 $ CA pour SOS Richelieu). De plus, la valeur des produits offerts à SOS Richelieu par les entreprises fut évaluée à 800 000 $ CA[25] - [36]. Plusieurs humoristes québécois acceptèrent de venir en aide aux résidents de la Montérégie, dont Jean-Marc Parent, Mike Ward, Jean-François Mercier, Pierre Hébert et Philippe Laprise, et firent un spectacle bénéfice le au Théâtre des Deux-Rives, à Saint-Jean-sur-Richelieu[37].

Du côté américain, les dégâts furent moins importants mais plusieurs agences du Vermont, du New Hampshire et du gouvernement fédéral américain participèrent à la reconstruction ou fournirent des fonds[38] - [39]. La Croix Rouge américaine porta également secours à la population[40].

Pompiers

Les pompiers locaux, dont la plupart sont des volontaires souvent eux-mêmes sinistrés, ont été les premiers intervenants. En effet, ce sont eux qui possédaient l’équipement nécessaire pour intervenir rapidement (vêtements, bottes, véhicules, etc.) et qui connaissaient les lieux. Ils ont apporté les vivres, déplacé les personnes isolées par les eaux et coordonné leurs interventions avec la SQ ainsi que les militaires[41]. Plus tard, lors de l'opération grand nettoyage de S.O.S. Richelieu, les services d’incendie furent directement impliqués dans les communications avec les opérateurs d’équipements lourds, les équipes de S.O.S. et la sécurité civile. Ils servirent également à coordonner le travail des volontaires.

Opération Lotus

Les Forces armées canadiennes (FAC) vinrent en aide aux personnes touchées par les inondations dans le cadre de l'opération Lotus 1-11, une opération Lentus, sous le Commandement Canada en déployant d'abord 650 militaires de la garnison Valcartier et de la région de Montréal les 4 et [42]. À son maximum, plus de 840 membres de la Force régulière et de la Première réserve de l'Armée canadienne, de l'Aviation royale du Canada et de la Marine royale canadienne étaient assignés à l'opération menée par la Force opérationnelle interarmées Est commandée par le brigadier-général Simon Hébert, mais la majorité des effectifs provenait de l’unité d’intervention immédiate du 2e Bataillon Royal 22e Régiment[43]. Toutes les opérations étaient exécutées en collaboration avec les autorités civiles dont la Sécurité publique du Canada et le gouvernement du Québec[42]. Différents véhicules, hélicoptères et petits bateaux furent utilisés pour aider aux évacuations et au mouvement du fret[43].

Les militaires avaient trois tâches principales : protéger les infrastructures municipales et les résidences privées, soutenir les autorités civiles pour la distribution de l'aide humanitaire ainsi que travailler directement avec les autres agences, principalement les autorités civiles[43] - [42]. Ils effectuèrent également des patrouilles en VBL III afin d'assurer l'accessibilité des routes essentielles en dégageant les débris[43] - [42]. Les FAC fournirent un grand nombre de sacs de sable pour ériger des digues afin de contenir les eaux, allant jusqu'à convertir un camion d'épandage de sel routier en ensacheur de sable capable de remplir 100 sacs en 5 minutes[44]. Entre autres, le , une équipe répara une digue endommagée dans un secteur agricole à Henryville en Montérégie. La digue avait subi une rupture causée par le débordement du lac Champlain et avait déversé des millions de litres d’eau sur les terres agricoles causant des dommages considérables et coupant la route 225[45].

Le commandement des Forces armées canadiennes retira graduellement les trois quarts des effectifs du 14 au après que les eaux eurent commencé à descendre[43]. Ce retrait fut critiqué par la population, car fait avant que la situation ne fût retournée à la normale[29]. Le , de nouveaux renforts furent envoyés après une nouvelle hausse des eaux le . Le Premier ministre du Québec fut pris à partie par l'opposition à l'Assemblée nationale du Québec, mais déclara que le contrôle des effectifs militaires ne lui appartenait pas[43] - [29].

Le , alors que le niveau de l'eau, en baisse constante, passa sous le seuil d'inondation, les unités des Forces armées canadiennes quittèrent la région, leur mission accomplie. Cependant, ils restèrent un certain temps en alerte jusqu'au moment où la situation fut redevenue normale[34].

Volontaires

Un comité d'aide aux sinistrés, SOS Richelieu, fut mis sur pied le par des membres du club des Lions de Saint-Luc. Dès les premières semaines, plus de 200 bénévoles de SOS Richelieu ont participé à diverses corvées dans la région inondée. Ils ont construit ou réparé des digues, pompé l'eau des sous-sols, offert divers services et un grand réconfort aux personnes sinistrées. Les citoyens de diverses municipalités organisèrent aussi de l'entraide localement[46] - [47] - [48] - [49].

Parallèlement, le comité d'organisation de SOS Richelieu, épaulé par les médias, a lancé une campagne de recrutement de 5 000 volontaires pour participer à la « Grande corvée » de nettoyage à partir du . Il s'agissait de dégager les terrains et les rues mais non de nettoyer l'intérieur des résidences des sinistrés. Les reportages lors de la remontée des eaux du provoquèrent une vague de sympathie et le , il y avait déjà 1 750 inscrits[50]. Le , l'objectif était dépassé avec 7 450 personnes prêtes à donner un coup de main les fins de semaines à partir de celle des 11 et . Certaines personnalités, comme le chroniqueur du journal La Presse Pierre Foglia, se sont même inscrites[51].

Après le recrutement des bénévoles, SOS Richelieu sollicita l'aide de nombreuses entreprises pour les produits et équipements nécessaires à l'opération. Dans un grand entrepôt prêté pour l'occasion, les bénévoles préparèrent des trousses et tout l'équipement nécessaire à l'opération de la « Grande corvée ». L'équipement fut ensuite distribué aux différents points de rencontre dans les municipalités, les bénévoles durent simplement s'assurer de se munir de bonnes bottes. Les collations et même le repas du midi furent fournis aux bénévoles, gracieuseté des entreprises de la région et d'ailleurs[52]. Des rencontres avec les municipalités et le Ministère de la Sécurité civile du Québec permirent de répartir les effectifs en fonction des besoins des différentes municipalités. Le gouvernement du Québec désigna le Ministère de la Sécurité civile du Québec comme coordonnateur de l'opération.

L'organisation de la « Grande corvée » fut une opération planifiée et menée rondement [53]. Le Premier ministre Jean Charest souligna que c'était la plus grande opération de bénévoles jamais organisée au Québec[54]. À chaque matin, les bénévoles étaient formés rapidement au terminus d'autobus de Saint-Jean-sur-Richelieu puis acheminés aux points de rencontre où les attendaient les coordonnateurs de SOS Richelieu, des municipalités et de la Sécurité civile. Il y reçurent du café et une collation, une trousse comprenant notamment lunettes, masques, gants et chasse-moustique. Ils furent ensuite divisés en équipes de dix et envoyés sur le terrain. De l'équipement lourd accompagnait les bénévoles, permettant de charger immédiatement les sacs dans des camions. Même s'ils n'entrèrent pas dans les résidences sinistrées, ils ne manquèrent pas de travail car pas moins d'un demi-million de sacs de sable furent utilisés pour élever des digues dans la région et chaque sac pesait près de 27 kg (60 livres) sec et près de 32 à 35 kg (de 70 à 75 livres) détrempé.

Il fut prévu d'utiliser 2 000 bénévoles chaque journée et pratiquement tous ceux qui étaient inscrits pour le , une journée nuageuse, se présentèrent. Seulement 1 000 le firent le lendemain qui fut pluvieux. Les sacs de sable et les débris furent enlevés des zones asséchées, surtout autour de Saint-Jean-sur-Richelieu[55] - [56] - [57]. SOS Richelieu continua à faire appel aux volontaires, car l'organisme prévoyait au moins une autre fin de semaine pour terminer le travail, mais le travail fut terminé le avec l'aide de 1 000 bénévoles, appuyés de plusieurs employés de voirie de la Ville de Montréal[58] - [59].

La Société de transport de Montréal mit à la disposition de SOS Richelieu un service de navette entre Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu pour transporter les volontaires de la « Grande Corvée » les fins de semaine. La société envoya également le Réchaud-bus, un autobus transformé en cantine mobile, où les employés de la STM distribuèrent gratuitement des hot-dogs aux bénévoles[60].

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération des municipalités du Québec (FQM) organisèrent un programme de jumelage avec les municipalités de la région, aidant aux opérations de nettoyage et à la reconstruction après la décrue de l'eau. Les villes de Montréal, Laval, Longueuil, Brossard, Sherbrooke et Québec participèrent notamment à ce jumelage avec des municipalités inondées en envoyant du personnel et des équipements [61]. Le , le maire de la ville de Québec, Régis Labeaume, annonça que le conseil municipal dépêchait 45 employés afin de venir en aide aux sinistrés de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. À l'aide de 18 équipements motorisés, la Ville participa aussi au ramassage des dégâts causés par les inondations et une équipe spécialisée fut changée de réhabiliter le système d'égouts sous vide de la municipalité, un système peu commun, dont Québec et Saint-Paul partagent la caractéristique. Selon le maire, l'aide totalisa 2 700 heures de travail sur trois semaines et coûta 260 000 $ CA[62].

Équipes d'intervention

Le , le Premier ministre Charest annonça en conférence de presse que le gouvernement du Québec formait trois équipes spéciales d'intervention. La première s'occuperait de l'hébergement temporaire pour les sinistrés pendant les travaux de nettoyage et de reconstruction, soit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La seconde s'occuperait des travaux proprement dits, dont l'évaluation des dommages aux constructions et la disponibilité de la main-d'œuvre pour l'effectuer. La troisième serait chargée du réaménagement du territoire, en coordination avec les maires des municipalités touchées quant à la reconstruction en zone inondable. Le budget fut précisé au moment de la conférence télévisée qui se tint dans les locaux de la cellule de crise de la Sécurité civile à Saint-Jean-sur-Richelieu[63].

Cette annonce fit suite au refus par le gouvernement fédéral de prêter les forces armées à l'opération de nettoyage après le retour à la normale[64] - [65]. Il fit également suite à certaines critiques des parties d'opposition à l'Assemblée nationale sur le rôle assez effacé du gouvernement Charest.

Impacts

Infrastructures

À la crue maximale, l'eau s'est infiltrée dans les sous-sols de plus de 3 000 maisons, chalets et commerces au Québec et plus de 750 dans le Vermont et l'État de New York, parfois même jusqu'au rez-de-chaussée[6] - [23] - [30]. Non seulement tous les effets touchés par l'eau furent des pertes mais la structure des maisons fut également menacée par les moisissures et les filages électriques durent être inspectés et/ou refaits. Certaines propriétés furent des pertes complètes. Les personnes évacuées durent vivre chez des parents, des amis ou à l'hôtel, ce qui augmenta les coûts[66].

Les routes furent inondées et endommagées en de nombreux endroits. Au Vermont, sept comtés du Nord de l'État subirent des dommages estimés à 6 millions US$ près des rives du lac Champlain[3] - [4]. Au Québec, les dégâts aux infrastructures furent estimés par le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil, à sûrement plus de 40 millions $ CA au gouvernement[5].

Six parcs d'État et le refuge faunique national Missisquoi furent fermés jusqu'à la fin juin aux États-Unis[67]. Le Fort Lennox, lieu historique national sur une île du Richelieu à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, fut inondé et demeura fermé jusqu'à la fin juin[68].

Économie

La région au complet subit les contrecoups des inondations. Le tourisme en fut très affecté, même dans les secteurs non touchés, à cause de la couverture médiatique qui retint les touristes hors de la région. En particulier, les sports nautiques cessèrent complètement alors que la navigation fut interdite sur la rivière Richelieu d'avril jusqu'au , bloquant les bateaux dans les marinas et empêchant les passages frontaliers[69]. Cette industrie représente 200 emplois et 30 millions $ CA annuellement. La région compte à elle seule le quart de toutes les activités de nautisme de plaisance du Québec[66]. À Burlington au Vermont, les inondations retardèrent les activités du traversier qui relie le Vermont à Port Kent, dans l'État de New York, utilisé par de 100 véhicules chaque jour, pour la plupart des touristes[70].

Certains commerces, comme les quincailleries, profitèrent de la demande en biens et services mais pour la plupart, les inondations se traduisirent par l'absentéisme des employés touchés, la baisse d'achalandage, la perte de revenus et de productivité[66].

Les agriculteurs virent plus de 6 000 hectares complètement inondés au moment des semis. Cela représente de 20 % à 40 %, des terres agricoles le long du Richelieu[66]. Près du tiers des fermes de la région se spécialisent dans la culture du maïs et environ 22 % produisent du lait[66]. Dans certaines cultures comme celle du maïs, la saison fut mise en péril à cause de la longue période de croissance nécessaire.

Faune

Les inondations poussèrent des milliers de poissons vers les terres submergées. Lors du retrait des eaux, les bêtes, dont des carpes mesurant jusqu’à près d'un mètre, furent prises au piège et un bon nombre mourut lentement. Des citoyens de la région réussirent quand même à en sauver un certain nombre[71].

Effets psychologiques

Les effets psychologiques à plus long terme seront de différents ordres : perte d'objets personnels irremplaçables, soucis financiers et recherche d'une nouvelle demeure qui peuvent provoquer l'apparition du syndrome de stress post-traumatique[66]. Un professeur de psychologie à l'Université du Manitoba estima que les effets psychologiques résiduels peuvent persister pendant au moins 15 ans après une catastrophe naturelle[66].

La Sûreté du Québec maintint un poste de commandement pour coordonner les activités policières dans les zones inondées jusqu'au . Pendant cette période, les policiers répondirent à 333 appels dont 134 pour des incidents de tous genres. À pareille période l'année précédente, 30 dossiers avaient été ouverts pour introduction par infraction et vol alors que durant les inondations, il n'y en eut que 10. Selon le directeur du poste de police, cela s'explique notamment par la très grande présence policière sur le terrain, mais également par un phénomène de retenue aussi observé pendant la crise du verglas de 1998 alors qu'il y avait eu moins de criminalité[72].

Reconstruction et dédommagements

Québec

Le Bureau d'assurance du Canada indiqua que les dommages causés par des inondations ne sont pas couverts par les contrats d'assurance typiques. Les assurances des agriculteurs ne les dédommageront que partiellement.

Le , le ministre de la Sécurité publique du Québec, Robert Dutil, promit une bonification des programmes d'aide financière aux sinistrés. Le montant maximum d'aide admissible passerait ainsi de 100 000 $ CA à 150 000 $ CA pour les particuliers, et à 200 000 $ CA pour les entreprises. À la même date, plus de 1,1 million $ CA était versé à quelque 400 familles pour défrayer des dépenses urgentes, surtout reliées à leur délocalisation et à leur hébergement temporaire[44].

Le , le Premier ministre canadien, Stephen Harper, visita la Montérégie plus de 50 jours après le début des inondations. Il annonça qu'Ottawa fournirait de l'aide financière, soit de payer 50 % des mesures d'atténuation entreprises durant cette crise comme de financer le sur-élèvement de maisons bâties en zone inondable[73]. Il annonça également que les citoyens en chômage à cause des inondations recevraient leurs prestations du régime d'assurance-emploi plus rapidement, comme ceux d'autres régions sinistrées par des désastres naturels au Manitoba et en Alberta[73]. Les partis de l'opposition et la population le critiquèrent toutefois pour avoir autant tardé à visiter les secteurs inondés et du refus de changer le mandat de l'armée afin que les soldats aident la population à nettoyer les dégâts[73].

Le , contre l'avis de ses fonctionnaires et de la version de 2005 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le conseil des ministres du gouvernement du Québec permit la reconstruction dans les zones sinistrées. Le document prévoit que « toute résidence principale qui a été détruite, devenue dangereuse, ayant perdu plus de la moitié de sa valeur, qui est rendue inutilisable pour des raisons de santé et de salubrité [...] pourra être reconstruite ou réparée » dans la zone de période de retour d'inondation de 2 à 20 ans[74]. Cependant la reconstruction fut à certaines conditions, notamment l'obligation d'hydrofuger les fondations pour s'assurer que l'eau ne s'y infiltre plus, et seulement pour les propriétaires actuels. Des experts en hydrologie estimèrent que cette décision, prise à la suite des pressions des municipalités, devait être annulée car elle ouvrait la porte à des crises semblables dans le futur[75].

Au , le décret nécessaire à cette reconstruction n'était toujours pas déposé par le gouvernement. À Saint-Jean-sur-Richelieu seulement, une vingtaine de maisons était toujours dans ces limbes juridiques et la situation était la même dans les autres municipalités. Les propriétaires ne pouvaient ni démolir, ni reconstruire[76]. Le , le gouvernement du Québec adopta le règlement permettant la reconstruction des maisons en zones inondables aux conditions mentionnées antérieurement. Cela affecta environ 150 propriétés selon les autorités. Robert Dutil de la Sécurité publique du Québec indiqua par la même occasion que 3 800 réclamations d'aide financière furent reçues pour un déboursé total de 16 millions $ CA, dont 6 millions pour des avances aux travaux de réparation[77].

États-Unis

Le , le gouverneur du Vermont, Peter Shumlin, déclara que tous les comtés touchés par les inondations seraient éligibles au programme fédéral de dédommagements. Les maisons, les commerces, les routes et autres infrastructures seraient inspectés, comté par comté, et les montants seraient attribués selon les dommages. Un représentant du gouvernement fédéral mentionna que pour les propriétaires de maisons ces montants seraient divisés en un montant allant jusqu'à 30 200 US$ en octroi, pour la reconstruction ou pour remplacer les biens perdus, et jusqu'à 240 000 US$ en prêt pour la reconstruction. Pour ce qui est des commerces, seulement des prêts seraient disponibles jusqu'à concurrence de 2 millions US$[78]. Le Vermont lança également un programme de subvention qui permit aux commerces de recevoir jusqu'à 25 000 US$ en octroi à court terme. Le gouverneur déclara que ce supplément les aiderait à survivre[78]. Pour l'État de New York, le FEMA refusa plusieurs dédommagements, même pour des zones très proches de celles du Vermont[79].

Les personnes mises au chômage forcé par les inondations furent engagées par un programme spécial du gouvernement fédéral pour travailler à la réparation des infrastructures publiques[80].

Notes et références

- Sécurité publique du Québec, « Inondations printanières Montérégie 2011 : rapport d'événement », sur www.securitepublique.gouv.qc.ca, Gouvernement du Québec, (consulté le ).

- Mathieu Gobeil, « Les inondations de 2017 et de 2011 mises en parallèle », SRC, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Jack Thurston, « FEMA teams assess Vermont flooding », NECN.com, (consulté le )

- (en) Sue Minter, « Lake Champlain flood damage estimates for roads and bridges top $6 million », Communiqué de presse, VTDigger.org, (consulté le )

- « Les inondations en Montérégie coûteront plus de 40 millions $ à Québec », Rivières du Québec : Inondations du printemps 2011, Société Radio-Canada, (consulté le )

- Lia Lévesque, Pierre St-Arnaud et La Presse canadienne, « L'armée se déploie en Montérégie : « La plus importante catastrophe depuis le Saguenay » selon Jean Charest », La Tribune,

- « Inondations en Montérégie : l'eau monte encore plus », Radio-Canada, (lire en ligne, consulté le )

- « Inondations en Montérégie : l'armée à l'œuvre, Charest sur le terrain », sur Radio-Canada, (consulté le )

- « Les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2011 », sur Service météorologique du Canada, Environnement Canada,

- Daphné Cameron, « Les pires crues en un siècle, la meilleure saison de ski à Jay Peak », La Presse, (consulté le )

- Claude Plante, « Plus que lors de la tempête de la St-Valentin », La Tribune, (consulté le )

- Maxime Massé, « Le lac Champlain recommence à monter : retour à la case départ », La Voie de l'Est, (consulté le )

- Journaliste, « Deux fois plus de pluie que la normale en mai au Québec », La Presse Canadienne, (consulté le )

- (en) Advanced Hydrologic Prediction Service, « Hydrograph », Northeast River Forecast Center, National Weather Service, (consulté le )

- (en) Earth Observatory, « Flooding along the Richelieu River, Quebec », Natural Hazards, NASA, (consulté le )

- « Des causes naturelles et humaines », Rivières du Québec : Inondations du printemps 2011, Société Radio-Canada, (consulté le )

- Valérie Simard, « Montérégie: les rivières demeurent sous surveillance », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- Agence QMI, « Débordements de rivières et inondations en Montérégie », Canoë, (consulté le )

- Ariane Faribault, « Inondations à Saint-Armand et à Venise-en-Québec : les riverains s'en remettent tranquillement », La Voie de l'Est, (lire en ligne, consulté le )

- Denis Therriault, « L'eau monte toujours à Venise-en-Québec », TVA Nouvelles, (lire en ligne, consulté le )

- Agence QMI, « « La pire catastrophe depuis le Saguenay » - Jean Charest », sur Canoë, (consulté le )

- Forces canadiennes, « Le gouvernement du Canada et les Forces canadiennes viennent en aide aux personnes touchées par les inondations au Québec », Communiqué de presse, Ministère de la défense du Canada, (consulté le )

- (en) John Curran, « 500 homes swamped by floods — in Vermont », Associated Press, (consulté le )

- « Crue du Richelieu: la patience des riverains mise à l'épreuve », Nouvelles régionales, Société Radio-Canada, (consulté le )

- Valérie Simard, « L'eau recommence à monter en Montérégie », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- « Inondations : La situation s'aggrave en Montérégie », Nouvelles régionales, Société Radio-Canada, (consulté le )

- Daphné Cameron, « Comme une tempête en haute mer », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- La Presse Canadienne, « Montérégie: le vent faiblit, le niveau de l'eau baisse », Cyberpresse, (consulté le )

- Ariane Lacoursière, « L'armée retourne en Montérégie dans la controverse », La Presse, (consulté le )

- (en) Associated Press, « Storms Wreak Havoc in Northeast », The Wall Street Journal, (consulté le )

- (en) National Weather Service, « The 2011 Pre-Memorial Day Severe Weather Outbreak and Flash Flood Event across the North Country », NOAA, (consulté le )

- « Le Richelieu baisse, mais la situation demeure critique à Saint-Armand », Nouvelles nationales, Société Radio-Canada, (consulté le )

- Ariane Lacoursière, « Le niveau d'eau continue de baisser en Montérégie », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- Journaliste, « Les soldats quitteront la Montérégie », sur Cyberpresse, La Presse canadienne, (consulté le )

- (en) Bureau de Burlington, « Flood Statement », National Weather Service, (consulté le )

- « Comment vos dons aux sinistrés seront-ils distribués? », Coup d'œil internet, Canada Français, (consulté le )

- « Des humoristes prêtent secours aux sinistrés », Nouvelles, Canoë, (consulté le )

- (en) Ross Sneyd, « Vt Counties To Receive Federal Funding For Flood Repair », National Public Radio, (consulté le )

- (en) Jane Lindholm, « Lessons From The Floods », National Public Radio, (consulté le )

- (en) « Red Cross Moves To Colchester To Help Flood Victims », National Public Radio, (consulté le )

- Jacques Larochelle, « Inondations dans le Haut-Richelieu: désastre total », canadafrancais.com, (lire en ligne, consulté le )

- « Les FC à la rescousse de sinistrés au Québec », La Feuille d'érable, volume 14, numéro 16, (consulté le )

- « Opération Lotus 1-11 », Fiches techniques, Forces canadiennes, (consulté le )

- Pierre Saint-Arnaud, « Québec bonifiera l'aide financière aux sinistrés », Cyberpresse, La Presse canadienne, (lire en ligne, consulté le )

- « Des militaires réparent une digue en moins de 12 heures », Nouvelles de l'Armée, Forces canadiennes, (consulté le )

- Ariane Lacoursière, « Inondations: les bénévoles s'organisent », La Presse, (consulté le )

- « Inondations en Montérégie: l’armée critiquée », Émission Mongrain, TVA (Montréal), (consulté le )

- Héloïse Archambault, « Bénévoles le cœur sur la main », Journal de Montréal, (consulté le )

- « Inondations: les bénévoles s'organisent », TVA Nouvelles, TVA (Montréal), (consulté le )

- Pierre Saint-Arnaud, « Le niveau de l'eau devrait remonter de 20 cm en Montérégie », La Presse canadienne, (lire en ligne, consulté le )

- Valérie Simard, « Corvée de nettoyage: l'objectif de 5000 bénévoles dépassé », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- « Montérégie - Tout est en place pour la Grande Corvée », (consulté le )

- Salut Bonjour, « Entrevue avec Michel Fecteau de SOS Richelieu », TVA (Montréal), (consulté le )

- Félix Séguian, « Des milliers de bénévoles participeront à la corvée », TVA nouvelles, TVA (Montréal), (consulté le )

- « Grande corvée : le bilan de l'opération », TVA Nouvelles, TVA (Montréal), (consulté le )

- Valérie Simard, « Mission accomplie pour le premier jour de corvée », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- « Inondations en Montérégie : la pluie n'assombrit pas une grande corvée réussie », Les inondations du printemps 2011, Société Radio-Canada, (consulté le )

- Valérie Simard, « Une Grande Corvée réussie en Montérégie », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- Mélissa LeFrançois, « Dernière journée de la Grande Corvée », TVA Nouvelles, TVA (Montréal), (consulté le )

- Société de transport de Montréal, « La STM joint le mouvement de solidarité de la Grande Corvée », Communiqué de presse, SOS Richelieu, (consulté le )

- « Inondations en Montérégie : nouvel appel à la solidarité », Rivières du Québec : Inondations du printemps 2011, Société Radio-Canada, (consulté le )

- « La Ville de Québec aidera les sinistrés de la Montérégie », Nouvelles régionales, Société Radio-Canada, (consulté le )

- Valérie Simard, « Québec crée trois équipes spéciales d'intervention », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- Daphné Cameron, « Montérégie: MacKay défend le travail de l'armée », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- Valérie Simard, « Layton critique Harper pour sa gestion des inondations », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- « Les conséquences des inondations », Rivières du Québec : Inondations du printemps 2011, Société Radio-Canada, (consulté le )

- (en) Mitch Wertlieb, « State Parks Working To Clean Up, Re-Open After Flooding », Vermont Edition, National Public Radio, (lire en ligne, consulté le )

- « Ouverture de la saison reportée », Quoi de neuf, Parcs Canada, (consulté le )

- Hugo Meunier, « Inondations: le Vermont n'a pas été épargné », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- Ariane Lacoursière, « Des centaines de carpes meurent dans les champs », La Presse, (lire en ligne, consulté le )

- Journaliste, « Inondations: la SQ recense peu de crimes contre la propriété », La Presse Canadienne, (consulté le )

- Ariane Lacoursière, « Montérégie: Harper annonce une aide financière », Cyberpresse, La Presse canadienne, (lire en ligne, consulté le )

- Denis Lessard, « Montérégie: Québec permettra la reconstruction en zone inondable », Cyberpresse, La Presse canadienne, (lire en ligne, consulté le )

- « Reconstruire dans les zones inondables en Montérégie », Les inondations du printemps 2011, Société Radio-Canada (consulté le )

- Ariane Lacoursière, « Montérégie: des sinistrés s'impatientent », La Presse, Cyberpresse, (lire en ligne, consulté le )

- « Inondations : Québec autorise la reconstruction en Montérégie », Les inondations du printemps 2011, Société Radio-Canada (consulté le )

- (en) Bob Kinzel, « Shumlin Outlines Details Of Federal Disaster Relief », VPR, (consulté le )

- (en) Mitch Wertlieb, « Regional Report: NY Denied Individual Flood Aid », National Public Radio, (consulté le )

- (en) Ross Sneyd, « Federal Grant Will Pay Unemployed For Flood Repair », National Public Radio, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, Inondations printanières Montérégie 2011 : rapport d'événement, Gouvernement du Québec, (lire en ligne [PDF]).

- « Inondations du Richelieu : la plus longue catastrophe au Québec », Les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2011, sur Service météorologique du Canada, Environnement Canada, .

- « Reportage filmé sur les inondations à Venise-en-Québec », .

- « Opération Lotus : Réponse de la Défense nationale et des Forces canadiennes aux inondations au Québec », sur Défense nationale et les Forces canadiennes.

- « Les inondations du printemps 2011 », Nouvelles en profondeur, sur Société Radio-Canada.

- « Une opération sans précédent », sur SOS Richelieu, organisme d'aide aux sinistrés.

- « Blog Solidarité inondation du Richelieu », Reportages et photos des bénévoles au travail.

- « Carte Inondation du Richelieu, mai 2011 », Cartes et Sommaire des études sur l'inondation du Richelieu.

- « Rapports final de l'intention de la Commission mixte internationale », Rapports des experts gouvernementaux fédéraux et des états/provinces, Canada et États-Unis, .

- « Jeu de 11 Scénarios d'inondation, Lac Champlain et rivière Richelieu », Évaluation des zones à risque selon différents niveaux d'inondation.

- Lake Champlain Basin program en collaboration avec la New England Interstate Water Pollution Control Commission, Programme de mise en valeur du lac Champlain 2013. Résilience aux inondations dans le bassin du lac Champlain et la rivière Richelieu, 109 p. (lire en ligne [PDF]).