Impérialisme russe

L'impérialisme russe comprend la politique et l'idéologie du pouvoir exercé par la Russie, ainsi que ses États antérieurs, sur d'autres pays et territoires extérieurs. Cela inclut les conquêtes de l'Empire russe, les actions impériales de l'Union soviétique (la Russie étant considérée comme son principal état successeur), ainsi que celles de la fédération de Russie actuel. Certains chercheurs postcoloniaux ont noté le manque d'attention accordée à l'impérialisme russe et soviétique dans cette discipline[1].

Vues sur l'impérialisme russe

On a fait valoir que l'impérialisme russe était différent des autres empires coloniaux européens en raison du fait que son empire était terrestre plutôt qu'outre-mer, ce qui signifiait que les rébellions pouvaient être plus facilement réprimées, certaines terres étant reconquises peu après leur perte[2]. La base terrestre de l'empire a également été considérée comme un facteur qui le rendait plus divisé que les bases maritimes en raison des difficultés de communication et de transport terrestre à l'époque[1].

Le facteur moteur de l'impérialisme russe aurait été le système économique à forte intensité de main-d'œuvre et à faible productivité basé sur le servage, qui nécessitait une augmentation constante de la quantité de terres cultivées pour l'expansion économique[1]. Le système politique dépendait à son tour de la terre en tant que ressource pour récompenser les titulaires de charge[1]. L'élite politique a fait de l'expansion territoriale un projet intentionnel[1]. Selon Claire Mouradian, en Russie « contrairement à l'Europe occidentale, la formation de l'empire ne succède pas à la construction de l'Etat, mais l'accompagne... Le concept de nation et l'ambition impériale se confondent »[1].

Les adversaires de la politique russe ont longtemps utilisé le prétendu Testament de Pierre le Grand, publié en France en 1812 et qui attribuait au tsar Pierre Ier un plan délibéré de conquête de l'Europe et de l'Asie, appliqué fidèlement par ses successeurs. Ce n'est qu'un siècle plus tard qu'on a prouvé la fausseté de ce texte conçu dans les milieux de l'émigration polonaise désireuse de revanche sur les partages de la Pologne[3].

Colonisation interne

Selon Vassili Klioutchevski, la Russie a « l'histoire d'un pays qui se colonise »[1]. Vladimir Lénine considérait les territoires sous-développés de la Russie comme un colonialisme interne[4]. Ce concept est introduit pour la première fois dans le contexte de la Russie par August von Haxthausen en 1843[4]. Pour Afanasy Shchapov, ce processus était principalement motivé par l'impérialisme écologique, selon lequel le commerce des fourrures et la pêche étaient à l'origine de la conquête de la Sibérie et de l'Alaska[5].

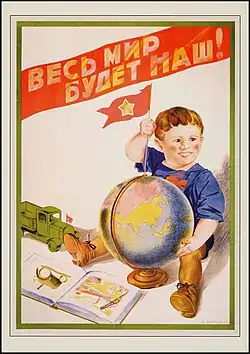

Idéologies de l'impérialisme russe

La légitimation de l'empire s'est faite à travers différentes idéologies. Après la chute de Constantinople, Moscou s'est auto-désigné la troisième Rome, après les empires romain et byzantin. Dans une lettre panégyrique au grand-duc Vassili III composée en 1510, le moine russe Philothée de Pskov proclame: « Deux Romes sont tombées. La troisième se tient. Et il n'y aura pas de quatrième. Personne ne remplacera votre tsarat chrétien! »[6]. Cela a conduit au concept d'une nation russe orthodoxe messianique sous le nom de Sainte Rus'.

Au XIXème siècle, le panslavisme est devenu une nouvelle théorie de légitimation pour l'empire. L'idée du monde russe est devenue un concept clé et l'édification de la nation impériale de la nationalité « panrusse » est adoptée par de nombreux sujets impériaux (y compris les Juifs et les Allemands) et sert de fondement à l'Empire[7]. Il avait d'abord gagné en importance politique vers la fin du XVIIIe siècle en tant que moyen de légitimer les revendications impériales russes sur les territoires orientaux de la République des Deux Nations[8]. Après le soulèvement de janvier 1863, le gouvernement russe est devenu extrêmement déterminé à éliminer toutes les manifestations de séparatisme[9]. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les publicistes russes adoptent et transforment l'idéologie du panslavisme ; « convaincus de leur propre supériorité politique [ils] ont soutenu que tous les Slaves pourraient aussi bien fusionner avec les Grands Russes »[9].

Expansion coloniale sous l'empire russe

Sibérie et Extrême Orient

L'expansionnisme russe a largement bénéficié de la proximité de la Sibérie, très peu peuplé, qui est progressivement conquise par la Russie depuis le règne d'Ivan le Terrible (1530-1584). La colonisation russe de la Sibérie et la conquête de ses peuples autochtones sont comparées à la colonisation européenne des Amériques, avec des impacts négatifs similaires sur les autochtones et l'appropriation de leurs terres. D'autres chercheurs, cependant, considèrent que la colonisation de la Sibérie différait de la colonisation européenne en ce qu'elle n'entraînait pas de dépeuplement indigène, et fournissaient un emploi rémunéré et intégrait les populations autochtones dans la société des colons[10]. Le Pacifique Nord est également devenu la cible d'une expansion similaire établissant l'Extrême-Orient russe[11].

En 1858, pendant la Seconde guerre de l'opium, la Russie renforce et finalement annexe la rive nord du fleuve Amour et la côte jusqu'à la frontière coréenne depuis la Chine par les traités inégaux du traité d'Aïgoun (1858) et la convention de Pékin (1860). Pendant la rébellion des Boxers, l'Empire russe envahit la Mandchourie en 1900 et perpètre un nettoyage ethnique contre des résidents chinois du côté russe de la frontière[12] - [13]. En outre, l'empire obtient pendant un temps des concessions en Chine, notamment le Chemin de fer de l'Est chinois et des concessions à Tianjin et à Dalian.

Asie centrale

La conquête russe de l'Asie centrale s'est déroulée sur plusieurs décennies. En 1847-1864, les Russes traversent la steppe kazakhe orientale et construisirent une ligne de forts le long de la frontière nord du Kirghizistan. En 1864-1868, ils se déplacent vers le sud depuis le Kirghizistan, prennent Tachkent et Samarkand et conquièrent les khanat de Kokand et l'émirat de Boukhara. En 1873, les Russes conquièrent Khiva et en 1881, ils prennent le Turkménistan occidental. En 1885, l'avancé russe est bloqué vers le sud vers l'Afghanistan par les Britanniques. En 1893-1895, les Russes occupent les montagnes du Pamir. Selon l'historien Alexander Morrison, « l'expansion de la Russie vers le sud à travers la steppe kazakhe dans les oasis fluviales du Turkestan a été l'un des exemples les plus rapides et les plus spectaculaires de conquête impériale du XIXe siècle »[14].

Au sud, le Grand Jeu est une confrontation politique et diplomatique qui existe pendant la majeure partie du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle entre l'Empire britannique et l'Empire russe sur l'Asie centrale et du Sud. La Grande-Bretagne craignait que la Russie prévoyait d'envahir l'Inde et que ce soit le but de l'expansion de la Russie en Asie centrale, tandis que la Russie poursuivait sa conquête de l'Asie centrale. En effet, plusieurs plans d'invasion russes du XIXe siècle en Inde sont attestés, y compris les plans Duhamel et Khrulev de la guerre de Crimée (1853–1856), parmi les plans ultérieurs qui ne se sont jamais concrétisés[15].

Europe

La Russie a également suivi une politique d'expansion vers l'ouest. Après la défaite suédoise lors de la guerre de Finlande de 1808-1809 et la signature du traité de Fredrikshamn le 17 septembre 1809, la moitié orientale de la Suède, la région qui devint alors la Finlande, fut incorporée à l'Empire russe en tant que grand-duché autonome. Cependant, la politique de russification de la Finlande visait à limiter le statut spécial du Grand-Duché de Finlande et éventuellement la fin de son autonomie politique et de son unicité culturelle. Des politiques de russification similaires ont également été menées en Ukraine et en Biélorussie.

Au lendemain de la guerre russo-turque (1806-12) et du traité de Bucarest qui a suivi, les parties orientales de la Principauté de Moldavie, un État vassal de l'Empire ottoman, et certaines régions autrefois sous domination ottomane directe, sont passées sous la domination de l'Empire et subirent une politique de colonisation. Au Congrès de Vienne (1815), la Russie acquiert la souveraineté sur la Pologne, qui sur le papier était un royaume autonome en union personnelle avec la Russie. Cependant, les empereurs russes ont généralement ignoré les restrictions à leur pouvoir. La Pologne devient, de ce fait, un État fantoche[16] - [17]. L'autonomie a été sévèrement réduite à la suite des soulèvements de 1830–31 et 1863, le pays est d'abord gouverné par des vice-rois, puis divisé en gouvernorats (provinces)[16] - [17].

Outre-mer

L'expansion vers l'est est suivie par la colonisation russe de l'Amérique du Nord à travers l'océan Pacifique. Les promychlenniki russes (trappeurs et chasseurs) développent rapidement le commerce maritime des fourrures, ce qui déclenche plusieurs conflits entre Aléoutes et Russes dans les années 1760. À la fin des années 1780, des relations commerciales s'ouvrent avec les Tlingits et, en 1799, la Compagnie russe d'Amérique est créé afin de monopoliser le commerce des fourrures, servant également de véhicule impérialiste pour la russification des autochtones d'Alaska.

L'Empire russe a également acquis l'île de Sakhaline qui a été transformée en l'une des plus grandes colonies pénitentiaires de l'histoire.

Les colonies russes les plus éloignées se trouvaient à Fort Elizavety et Fort Alexander, forts russes sur les îles hawaïennes, construits au début du XIXe siècle par la compagnie russe d'Amérique à la suite d'une alliance avec le grand chef Kaumualiʻi, ainsi qu'à Sagallou, une colonie russe établie en 1889 sur le golfe de Tadjourah sur la côte française des Somalis (aujourd'hui Djibouti). La colonie la plus méridionale établie en Amérique du Nord se trouvait à Fort Ross, en Californie.

Imperialisme soviétique

L'Union soviétique, officiellement anti-impérialiste et a contribué de manière significative aux divers efforts visant à libérer les pays d'Afrique et d'Asie du colonialisme au XXe siècle. Certains historiens soutiennent que certains aspects de la politique étrangère soviétique présentaient des tendances communes aux empires historiques, un point de vue qui n'est pas universellement partagé et qui a été principalement articulé par des analystes occidentaux et chinois pendant la rupture sino-soviétique[18] - [19]. On considère traditionnellement que cet argument trouve son origine dans le livre de Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union (1954)[20]. Plusieurs chercheurs, tels que Seweryn Bialer, soutiennent que l'Union soviétique était une entité hybride contenant des éléments communs aux empires multinationaux et aux États-nations[18] - [21]. Il a également été avancé que l'Union soviétique pratiquait un colonialisme similaire aux puissances impériales conventionnelles[19] - [22] - [23]. Les maoïstes ont soutenu que l'Union soviétique était elle-même devenue une puissance impérialiste tout en conservant une façade socialiste.

Asie centrale

Les Soviétiques ont poursuivi la politique de colonialisme interne en Asie centrale initié par l'Empire russe[24]. Des années 1930 aux années 1950, Joseph Staline ordonne des transferts de population en Union soviétique, déportant des personnes (souvent des peuples entiers) vers des régions éloignées sous-peuplées. Les transferts du Caucase vers l'Asie centrale comprenaient la déportation des Balkars, la déportation des Tchétchènes et des Ingouches, la déportation des Tatars de Crimée, la déportation des Karachays et la déportation des Turcs meskhètes. De nombreux citoyens soviétiques européens et une grande partie de l'industrie russe est délocalisés au Kazakhstan pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les armées nazies ont menacé de capturer tous les centres industriels européens de l'Union soviétique. Ces déplacés fondèrent des villes minières qui se sont rapidement développées pour devenir de grands centres industriels tels que Karaganda (1934), Zhezkazgan (1938), Temirtau (1945) et Ekibastuz (1948). En 1955, la ville de Baïkonour est construite pour habriter le cosmodrome de Baïkonour. De nombreux autres Russes sont arrivés dans les années 1953-1965, lors de la soi-disant campagne des terres vierges du secrétaire général soviétique Nikita Khrouchtchev. Encore plus de colons sont arrivés à la fin des années 1960 et 1970, lorsque le gouvernement a versé des primes aux travailleurs participant à un programme de relocalisation de l'industrie soviétique à proximité des vastes gisements de charbon, de gaz et de pétrole d'Asie centrale. En 1979, les Russes ethniques au Kazakhstan étaient au nombre d'environ 5 500 000, soit près de 40% de la population totale de la république.

Impérialisme russe contemporain

La fédération de Russie est le principal État successeur reconnu de l'Union soviétique et elle est accusée d'essayer de ramener les États post-soviétiques sous son influence[25]. Presque toutes les ex-républiques soviétiques ont initialement formé la Communauté des États indépendants (CEI) et la plupart ont ensuite rejoint l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). L'union avec la Biélorussie est une forme encore plus forte d'intégration avec la Russie. D'autres formes d'intégration comprenaient les initiatives économiques comme l'Union économique eurasienne et l'Union douanière de l'Union eurasiatique.

Dans le langage politique de la Russie et de certains autres États post-soviétiques, le terme étranger proche fait référence aux républiques indépendantes qui ont émergé après la dissolution de l'Union soviétique. L'utilisation croissante du terme en anglais est liée aux affirmations du droit de la Russie de maintenir une influence significative dans la région[26] - [27] - [28]. Le président russe Vladimir Poutine déclare que la région est une composante de la « sphère d'influence » de la Russie et qu'elle était stratégiquement vitale pour les intérêts russes[28]. Ce concept a été comparé à la doctrine Monroe[26].

L'annexion de la Crimée conduit à une nouvelle vague de nationalisme russe, des voix à l'extrême droite russe appellent à annexer encore plus de terres en Ukraine, certains demandent la création de la Nouvelle-Russie[29]. L'analyste Vladimir Socor présente le discours du président russe Vladimir Poutine après l'annexion de la Crimée comme étant de facto un « manifeste de l'irrédentisme de la Grande-Russie »[30]. Après l'événement en Crimée, les autorités transnistriennes ont officiellement demandé à la Russie d'annexer la Transnistrie[31].

Idéologues de impérialisme russe contemporain

L'idéologie eurasiste contemporaine est influencée par le livre Fondamentaux de géopolitique du théoricien politique Alexandre Douguine en 1997 et le Parti Eurasie qu'il a ensuite fondé. Le politologue Anton Shekhovtsov définit la version du néo-eurasisme de Douguine comme « une forme d'idéologie fasciste centrée sur l'idée de révolutionner la société russe et de construire un empire eurasien totalitaire dominé par la Russie qui défierait et finirait par vaincre son éternel adversaire représenté par le États-Unis et ses alliés atlantistes, provoquant ainsi un nouvel "âge d'or" de l' illibéralisme politique et culturel mondial »[32]. Cette idéologie est utilisée pour justifier l'invasion russe contre l'Ukraine.

Expansionnisme russe contemporain

1. Transnistrie (depuis 1992)

2. Abkhazie (depuis 1992)

3. Ossétie du Sud (depuis 2008)

4. Crimée (depuis 2014)

5. Oblast de Louhansk (partiellement occupé par la république populaire de Louhansk depuis 2014)

6. Oblast de Donetsk (partiellement occupé par la république populaire de Donetsk (depuis 2014)

7. Oblast de Zaporijjia (partiellement occupé depuis 2022)

8. Oblast de Kherson (partiellement occupé depuis 2022)

(Cette carte n'inclut pas les îles Kouriles, disputées avec le Japon.)

Les territoires occupés par la Russie contemporaine comprennent la Transnistrie (prise à la république de Moldavie); l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud (pris à la Géorgie); et une partie du territoire de l'Ukraine. De plus, les quatre îles Kouriles les plus méridionales sont considérées par le Japon et plusieurs autres pays comme étant occupées illégalement par la Russie.

Le 24 février 2022, la Russie envahi l'Ukraine à une bien plus grande échelle qu'en 2014[33], ce qui est considéré comme une continuation de l'irrédentisme de la Russie aux dépens de l'Ukraine[34]. Le 27 mars 2022, Leonid Passetchnik, chef de la République populaire de Louhansk, déclare que la République populaire de Louhansk pourrait organiser un référendum pour rejoindre la Russie[35]. Le 29 mars, Denis Pouchiline, dirigeant de la République populaire de Donetsk, a évoqué une possibilité similaire[36]. Le 30 mars 2022, le président sud-ossète Anatoli Bibilov annonce son intention d'engager prochainement une procédure judiciaire en vue d'une annexion par la fédération de Russie. L'Ossétie du Sud est une république autoproclamée reconnue par la grande majorité de la communauté internationale comme faisant partie de la Géorgie[37].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Russian imperialism » (voir la liste des auteurs).

- (en) Alexander Etkind, Internal Colonization: Russia's Imperial Experience, John Wiley & Sons, , Kindle éd., 2 p. (ISBN 978-0-7456-7354-7, lire en ligne)

- (en) Marcel H. Van Herpen, Putin's Wars: The Rise of Russia's New Imperialism, Rowman & Littlefield, , Kindle éd., 10 p. (ISBN 978-1-4422-5359-9, lire en ligne)

- Simone Blanc, « Histoire d'une phobie : Le Testament de Pierre le Grand », Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 9, nos 3-4, , p. 265-293 (lire en ligne).

- (en) Alexander Etkind, Internal Colonization: Russia's Imperial Experience, John Wiley & Sons, , Kindle éd., 20 p. (ISBN 978-0-7456-7354-7, lire en ligne)

- (en) Alexander Etkind, Internal Colonization: Russia's Imperial Experience, John Wiley & Sons, , Kindle éd., 66 p. (ISBN 978-0-7456-7354-7, lire en ligne)

- Mashkov, A.D. Moscow is the Third Rome (МОСКВА – ТРЕТІЙ РИМ). Ukrainian Soviet Encyclopedia.

- Oleh S. Ilnytzkyj, Culture + the State: Nationalisms, CRC, (ISBN 9781551951492), « Culture and the Demise of the Russian Empire », p. 127 :

« Since the second-half of the nineteenth century the state sponsored all-Russian national identity was embraced by many imperial subjects (Jews, Germans, Ukrainians) and served as the bedrock of the Empire. By the early twentieth century the idea of a triune Russian nation was deeply entrenched among ethnic Russians. »

- Alexei Miller, A Testament of the All-Russian Idea, Central European University Press, , 234–235 p. (ISBN 9789639241367, lire en ligne)

- Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine: A Land and Its Peoples, Toronto, University of Toronto Press, , 392–395 p. (ISBN 9781442640856, lire en ligne)

- Batalden 1997, pp. 36-37.

- (en) Ivan Sablin et Daniel Sukhan, « Regionalisms and Imperialisms in the Making of the Russian Far East, 1903–1926 », Slavic Review, vol. 77, no 2, , p. 333–357 (ISSN 0037-6779, DOI 10.1017/slr.2018.126

, S2CID 165426403)

, S2CID 165426403) - (en) Yuexin Rachel Lin, « White water, Red tide: Sino-Russian conflict on the Amur 1917–20 », Historical Research, vol. 90, no 247, , p. 76–100 (ISSN 1468-2281, DOI 10.1111/1468-2281.12166, hdl 10871/31582

, lire en ligne)

, lire en ligne) - (en) Victor Zatsepine, Beyond the Amur: Frontier Encounters between China and Russia, 1850–1930, UBC Press, (ISBN 978-0-7748-3412-4, lire en ligne)

- Alexander Morrison, « Introduction: Killing the Cotton Canard and getting rid of the Great Game: rewriting the Russian conquest of Central Asia, 1814–1895 », Central Asian Survey, vol. 33, no 2, , p. 131–142 (ISSN 0263-4937, DOI 10.1080/02634937.2014.915614, S2CID 145275907, lire en ligne)

- Josef Korbel, Danger in Kashmir, Princeton, N.J., , 277 p. (ISBN 978-1-4008-7523-8, OCLC 927444240, lire en ligne)

- Harold George Nicolson, The Congress of Vienna: A Study in Allied Unity, 1812–1822, New York, Grove Press, (ISBN 0-8021-3744-X, lire en ligne), p. 171

- Alan Warwick Palmer, Twilight of the Habsburgs: The Life and Times of Emperor Francis Joseph, Boston, Atlantic Monthly Press, (ISBN 0-87113-665-1, lire en ligne), p. 7

- Beissinger, Mark R. (2006). "Soviet Empire as 'Family Resemblance'". Slavic Review. 65 (2): 294–303. Dave, Bhavna (2007). Kazakhstan: Ethnicity, Language and Power. Abingdon, New York: Routledge.

- O. Caroe, « Soviet Colonialism in Central Asia », Foreign Affairs, vol. 32, no 1, , p. 135–144 (DOI 10.2307/20031013, JSTOR 20031013)

- Bekus, Nelly (2010). Struggle Over Identity: The Official and the Alternative "Belarusianness". p. 4.

- Dag Wincens Noren, The Soviet Union and eastern Europe: considerations in a political transformation of the Soviet bloc, Amherst, Massachusetts, University of Massachusetts Amherst, , 27–38 p. (lire en ligne)

- Epp Annus, Soviet Postcolonial Studies: A View from the Western Borderlands, Routledge, , 43–48 p. (ISBN 978-0367-2345-4-6)

- Riccardo Cucciolla, « The Cotton Republic: Colonial Practices in Soviet Uzbekistan? », Central Eurasian Studies Society, (consulté le )

- Benjamin Loring, « "Colonizers with Party Cards": Soviet Internal Colonialism in Central Asia, 1917–39 », Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, vol. 15, no 1, , p. 77–102 (ISSN 1538-5000, DOI 10.1353/kri.2014.0012, S2CID 159664992, lire en ligne)

- « Putin compares himself to Peter the Great over drive to 'take back Russian land' », Euronews, (lire en ligne)

- William Safire, « ON LANGUAGE; The Near Abroad », sur The New York Times, (consulté le )

- Robert Kagan, « New Europe, Old Russia », The Washington Post, (lire en ligne, consulté le )

- Steven Erlanger, « The World; Learning to Fear Putin's Gaze », sur The New York Times, (consulté le )

- Casey Michael, « Pew Survey: Irredentism Alive and Well in Russia », The Diplomat, (lire en ligne)

- Vladimir Socor, « Putin's Crimea Speech: A Manifesto of Greater-Russia Irredentism », Eurasia Daily Monitor, vol. 11, no 56, (lire en ligne)

- (ru) Svetlana Bocharova et Liliya Biryukova, « Приднестровье как Крым » [« Transnistria as Crimea »], Vedomosti, (lire en ligne [archive du ], consulté le )

- Shekhovtsov, Anton (2018) Russia and the Western Far Right: Tango Noir, Abingdon, Routledge, p. 43.

- « Ukraine conflict: Russian forces attack after Putin TV declaration » [archive du ], sur BBC News, (consulté le )

- Paul Hensel, Sara Mitchell, Andrew Owsiak, « Russian irredentist claims are a threat to global peace », The Washington Post, (lire en ligne, consulté le )

- AFP, « Leader of east Ukraine separatist region says it may hold vote on joining Russia », Times of Israel, (lire en ligne)

- Conor Humphries, « Russia-backed Donetsk Republic may consider joining Russia - leader », Reuters, (lire en ligne)

- « Breakaway Georgian Region Seeks to Be Putin's Next Annexation », sur Bloomberg (consulté le )

Articles connexes

- Nettoyage ethnique des Circassiens

- Impérialisme

- Chauvinisme grand-russe

- Néo-soviétisme

- Prison des peuples

- Irrédentisme russe

- Nationalisme russe