Histoire du hongrois

L'histoire du hongrois est divisée comme suit[1] :

- 1000 av. J.-C. – 896 apr. J.-C. : proto-hongrois ;

- 896 – 1526 : ancien hongrois ;

- 1526 – 1772 : moyen hongrois ;

- 1772 – 1920 : hongrois moderne ;

- 1920 – XXIe siècle : hongrois contemporain.

- Proto-finno-ougriens

- Proto-ougriens : langues permiennes

- Proto-hongrois : langues iraniennes

- Levédia, Etelköz : langues turques oghoures

- Bassin des Carpates : langues slaves, roman oriental, allemand, turc ottoman

Origine et formation

Le hongrois est décrit comme un dialecte central plutôt que périphérique du proto-ouralien. Il partage des développements phonématiques (développement des sifflantes) et morphologiques (postpositions communes / suffixes de cas) avec les dialectes ob-ougriens – le mansi et le khanty. Les trois sont traditionnellement décrits comme faisant partie d'une branche ougrienne. Néanmoins, leur faible lexique partagé et le manque de correspondances sonores régulières ne semblent pas justifier une reconstruction d'une langue proto-ougrienne[2].

Parmi les termes réguliers partagés, il existe probablement de nombreux emprunts à des langues de substrat (éteintes) de Sibérie occidentale[3]. Au sein de la branche ougrienne, le mansi (par opposition au khanty) montre une relation particulièrement étroite avec le hongrois.

Le proto-hongrois (1000 av. J.-C. – 896 apr. J.-C.)

Conformément à l’hypothèse acceptée par la plupart des chercheurs, les Hongrois sont à l’origine un groupe d’Ougriens qui, au début du Ier millénaire av. J.-C., sont restés dans la région du cours supérieur de l’Ob (à l’est des montagnes de l’Oural), après qu’une autre branche de ce peuple a migré vers le nord[4]. Les débuts du hongrois sont situés à la même époque, celle où cette langue se sépare du groupe des langues ougriennes[5], ce qui fait du hongrois l’une des langues d’Europe dont la séparation avec les langues apparentées est la plus ancienne.

On estime que dans cette période, le lexique de la langue se limite à quelque 25 000 mots, mais elle commence à s’enrichir par des emprunts, d’abord aux langues iraniennes et permiennes, puis aux langues turques[6].

Devenant éleveurs nomades, les Hongrois commencent à migrer vers le sud-ouest. Vers la fin du Ier millénaire, ils se trouvent à l’ouest de l’Oural, dans la région de la Volga et de la Kama, sur le territoire de l’actuelle Bachkirie.

Vers l’an 400 apr. J.-C., les Hongrois s’établissent au nord-ouest de la mer Noire, où ils sont fortement influencés par les Turcs, tant sur le plan génétique que linguistique. Au VIIe siècle, ils tombent sous la coupe du royaume des Köktürks. C’est probablement à cette époque qu’ils prennent contact avec l’écriture, sous la forme de l’alphabet de l'Orkhon, connu aussi sous le nom de « runes turques ». À partir de celles-ci, ils créent leur propre écriture, les runes hongroises, utilisées sous forme d’incrustations dans le bois ou dans la pierre jusqu’aux environs de l’an 1850.

À cette époque, chaque tribu hongroise a son propre dialecte. Le lexique continue à se développer par des emprunts turcs, notamment la terminologie vestimentaire, agricole et viticole.

L’ancien hongrois (896 – 1526)

À la fin du IXe siècle, les Hongrois pénètrent dans le bassin des Carpates, où ils fondent leur premier État[7]. Leur langue commence à être influencée par les langues de leurs nouveaux voisins, surtout les Slaves[8].

En l’an 1000, les Hongrois sont christianisés dans le rite catholique et le royaume de Hongrie est fondé. C’est le début de la culture écrite, en latin, mais le premier texte — la charte de fondation du couvent des religieuses de Veszprémvölgy[9], datant d’avant 1002 — où des mots hongrois (des toponymes) font leur apparition, est en grec[10]. Le premier document en latin contenant trois phrases, 58 mots et 33 suffixes hongrois est la charte de fondation de l’abbaye de Tihany (1055).

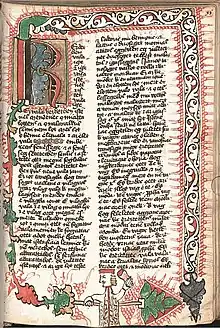

Le premier texte entièrement écrit en hongrois est un discours funèbre suivi d’une prière (en hongrois, Halotti beszéd és könyörgés) daté approximativement des années 1192-1195, conservé dans le Codex Pray, un livre à caractère religieux en latin, dont le discours funèbre est traduit. C’est en même temps le premier texte écrit dans une langue finno-ougrienne.

La littérature artistique en hongrois commence aux environs de l’an 1300 avec un poème connu sous le titre de Ómagyar Mária-siralom (Lamentations de la Vierge Marie en ancien hongrois), librement traduit du latin, où la crucifixion de Jésus est vue du point de vue de la Vierge.

Le premier livre entier en hongrois est écrit vers 1350. Il en reste ce qu’on appelle le Fragment de Königsberg, trouvé dans la reliure d’un livre latin de la fin du XIVe siècle. Un autre livre important datant de cette époque est une vie de Saint-François d'Assise parue en 1372, dont l’original s’est perdu, mais le texte est conservé dans le Codex Jókay, une copie du XVe siècle.

Toujours au XVe siècle on établit quelques listes de mots latins avec leurs traductions en hongrois, et l'on rédige quelques textes brefs ; mais l’ouvrage le plus important de cette époque est la première traduction de la Bible, appelée la Bible hussite (1430), réalisée par les prêtres Tamás Pécsi et Bálint Újlaki. Bien que la traduction ait été confisquée aux traducteurs par l’Inquisition, il s’en est conservé quelques copies.

On écrit de plus en plus en hongrois, et non seulement des livres religieux. Une œuvre laïque importante de cette époque est Szabács viadala (La bataille de Šabac) (1476), poème épique évoquant la victoire de Matthias Ier de Hongrie sur les Ottomans dans cette bataille.

Durant la période de l’ancien hongrois, la langue se développe par des emprunts aux langues slaves, à l’allemand et au latin. Ils concernent surtout la vie politique et religieuse, mais il y a aussi des noms d’animaux exotiques, des termes techniques, etc. Dans le même temps, la langue s’enrichit par la dérivation, les suffixes lexicaux étant plus nombreux que dans la langue actuelle, ainsi que par la composition.

Le moyen hongrois (1526 – 1772)

Cette période commence par la bataille de Mohács, à la suite de laquelle la Hongrie perd son indépendance[11]. D’importants mouvements de populations ont lieu, et les dialectes s’influencent mutuellement[12]. La langue de cette époque ne diffère plus essentiellement de celle d’aujourd’hui.

Au XVIe siècle, la littérature en langue hongroise est déjà très riche. Les premiers poètes importants apparaissent, tels que Sebestyén Tinódi Lantos et Bálint Balassi.

L’esprit de la Renaissance, qui pénètre en Hongrie à l’époque de Matthias Corvin, en même temps que l’imprimerie, fait paraître les traductions appelées « humanistes » de la Bible :

- Les épîtres de Saint-Paul en hongrois (1533), dans la traduction de Benedek Komjáthy, est le premier livre imprimé dans cette langue.

- Le Nouveau Testament en hongrois (1536), traduit par Gábor Pesti ne comprend en fait que les quatre Évangiles. Le traducteur, le premier lettré hongrois qui se soucie consciemment de cultiver la langue, réussit à produire un texte expressif, dépourvu des tournures lourdes influencées par la syntaxe du latin, qui caractérisaient les traductions antérieures.

- Le Nouveau Testament complet (1541) est traduit par János Sylvester à partir de l’édition scientifique en grec publiée par Érasme. De plus, le traducteur a résumé chaque évangile en vers (distiques).

Dans la première moitié du XVIe siècle paraissent les premiers ouvrages linguistiques :

- Mátyás Dévai Bíró publie Ortographica Hungarica (1538), le premier guide hongrois d’orthographe.

- János Sylvester est le premier à avoir systématisé la grammaire du hongrois, dans son ouvrage Grammatica Hungarolatina (1539).

Un rôle important dans le développement de la langue est joué par la Réforme, grâce à son principe visant à propager la foi dans la langue vernaculaire. Le luthéranisme, mais surtout le calvinisme gagnent du terrain. Des théologiens protestants reprennent la traduction de la Bible dans leur propre esprit :

- István Benszédy Székely traduit les Psaumes, en 1548.

- Presque toute la Bible paraît dans la traduction de Gáspár Heltai, en 1565, mais ne se répand pas.

- La traduction du Nouveau Testament par Tamás Félegyházi (1586) est connue dans tout le pays.

- La traduction de toute la Bible (la Bible de Vizsoly – 1590), la plus connue, utilisée encore au XXIe siècle, est celle de Gáspár Károli. Il n’a traduit en fait que l'Ancien Testament, reprenant, avec de petites modifications, la traduction du Nouveau Testament par Tamás Félegyházi.

Les codes de lois Compillatae Constitutiones Regni Transylvaniae (1671) et Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae (1677), rédigés en hongrois, attestent le fait que dans la Principauté de Transylvanie, le hongrois devient pour la première fois langue de l’État[13].

L’influence étrangère la plus importante qui s’exerce sur la langue dans la période du moyen hongrois est celle de l’allemand.

Le hongrois moderne (1772 – 1920)

Cette période commence avec l’époque des Lumières en Hongrie, au moment de la parution de la pièce en vers Ágis tragédiája (La tragédie d’Agis) de György Bessenyei, en 1772[14].

Cette époque se caractérise par le mouvement connu sous le nom de « renouveau de la langue », auquel participe la quasi-totalité des lettrés, dont Ferenc Kazinczy (1759 – 1831) à leur tête. C’est une action de magyarisation du langage de la vie spirituelle, ayant pour but d’adapter la langue à la vie moderne, à travers la création des mots hongrois adéquats pour la culture matérielle et spirituelle de l’époque. On l’accomplit par dérivation lexicale à l’aide de suffixes, par dérivation régressive, composition, contraction, calque, adoption de mots dialectaux et archaïques. En même temps, on impose des critères esthétiques pour la rédaction des textes, au nom d’un « style soutenu ». Les adeptes du renouveau de la langue, appelés « néologistes », sont combattus par quelques traditionalistes, nommés « orthologistes ». L’exemple le plus connu de leur polémique est un manifeste ironique des orthologistes, intitulé Mondolat (1813), auquel les néologistes répondent en 1815 par Felelet a Mondolatra (Réponse à Mondolat), de Ferenc Kölcsey et Pál Szemere.

En 1827 prend naissance la Société scientifique hongroise, devenue plus tard l’Académie hongroise des sciences. Elle a pour objectif primordial de cultiver la langue et, à cet effet, publie des ouvrages établissant les normes de la langue littéraire et des dictionnaires[15] :

- A magyar helyesírás és szóragasztás szabályai (Règles de l’orthographe et de la formation des mots en hongrois) (1831).

- Mathematikai műszótár (Dictionnaire des mathématiques) (1834).

- Philosophiai műszótár (Dictionnaire de la philosophie) (1834).

- Magyar–német zsebszótár (Dictionnaire de poche hongrois-allemand) (1838).

- Magyar Tájszótár (Dictionnaire des dialectes hongrois) (1838).

- Német–magyar zsebszótár (Dictionnaire de poche allemand-hongrois) (1843).

- A magyar szókötés szabályai (Règles de la formation des syntagmes en hongrois), de István Fábián et István Szilágyi (1846).

- A magyar nyelv rendszere (Système du hongrois) (1847).

- A Magyar Nyelv Szótára (Dictionnaire du hongrois), en six volumes, de Gergely Czuczor et János Fogarasi (1862 – 1874).

C’est l’époque de la formation de la langue nationale unitaire et de la langue standard. Le hongrois acquiert le statut de langue officielle en 1844, le perd en 1849, à la suite de la défaite de la révolution hongroise de 1848, et la regagne définitivement en 1867, au moment de l’établissement de l’Autriche-Hongrie. À la suite de l’introduction de l’enseignement primaire obligatoire, le nombre des illettrés se réduit et les variétés de la langue convergent de plus en plus.

Le hongrois contemporain (à partir de 1920)

On considère le début de cette période comme étant la date du traité de paix du Trianon, à la suite duquel l’État hongrois se réduit à ses dimensions actuelles et la communauté linguistique se divise entre plusieurs États. L’évolution de la langue se caractérise par la diminution de l’importance des dialectes et par l’extraordinaire élargissement de la communication orale et écrite[16].

Notes et références

- Cf. Szakács 1996.

- (en) Tiit-Rein Viitso, « On classifying the Finno-Ugric languages », Congressus Octavus Internationalis Finno-Ugristarum, Pars 1, H. Leskinen et al. (dir.), 1996, p. 261-266.

- (hu) Mária Sipos, « Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovácioi I », Nyelvtudományi közlemények, no 99, 2002, p. 7-56.

- Cf. Szentpéteri 1993 pour l’information historique de cette section.

- Cf. Szakács 1996 pour l’information linguistique de cette section.

- Concernant les emprunts au cours de l’histoire, voir plus en détail Lexique du hongrois.

- Pour l’information historique de cette section, cf. Szentpéteri et Farkas 1996, Zsoldos 1997, Tringli 1997, Tringli 1998.

- Pour l’information linguistique de cette section, cf. Szakács 1996, S. Hámori 1997a, S. Hámori 1997b, S. Hámori 1998.

- Dans les environs de la ville de Veszprém.

- Cf. Kristó 2005.

- Pour l’information historique de cette section, cf. Fodor et al. 1999 et F. Sugar 1994, pp. 100–120 et 138–173.

- Pour l’information linguistique de cette section, cf. Haader 2006, pp. 365–384 et Uhl 1999.

- Cf. Tamásné Szabó 2004.

- Cf. Dömötör 2006, p. 385-400, pour l’information linguistique de cette section.

- Cf. Kiefer 2002.

- Cf. Laczkó 2006, p. 402.

Sources bibliographiques

- (en) Encyclopaedia Humana Hungarica, Budapest, Association Encyclopaedia Humana, 1996–1999 (consulté le 25 février 2017) :

- Encyclopaedia Humana Hungarica 01:

- Szentpéteri, József et Farkas, Andrea, History [« Histoire »], 1996

- Szakács, Margit, The Hungarian Language [« La langue hongroise »], 1996

- Encyclopaedia Humana Hungarica 02:

- Zsoldos, Attila, History, 1997

- S. Hámori, Antónia, Linguistics [« Linguistique »], 1997a

- Encyclopaedia Humana Hungarica 03:

- Tringli, István, History, 1997

- S. Hámori, Antónia, Linguistics, 1997b

- Encyclopaedia Humana Hungarica 04:

- Encyclopaedia Humana Hungarica 05:

- Fodor, Pál ; Oborni, Teréz ; Pálffy, Géza, History, 1999

- Uhl, Gabriella, Linguistics, 1999

- Encyclopaedia Humana Hungarica 01:

- (en) F. Sugar, Peter (dir.), A History of Hungary [« Histoire de la Hongrie »], Bloomington, Indiana University Press, 1994, (ISBN 0-253-20867-X)

- (hu) Kiefer, Ferenc (dir.), Magyar nyelv [« La langue hongroise »], Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, (ISBN 963-05-8324-0) :

- Haader, Lea, « A középmagyar kor » [« Époque du hongrois moyen »], pp. 365–384

- Dömötör, Adrienne, « A nyelvújítás » [« Le renouveau de la langue »], pp. 385–400

- Laczkó, Krisztina, « Az újmagyar és az újabb magyar kor » [« Époque du hongrois moderne et du hongrois contemporain »], pp. 401–436

- (hu) Kiefer, Ferenc, « Nyelvtudományi irányzatok az Akadémián » [« Orientation linguistiques à l’Académie »], Glatz, Ferenc (dir.), Közgyűlési előadások 2000. Az MTA 175 éve [« Communications à la session de l’an 2000. Les 175 ans de l’Académie hongroise des sciences »], Budapest, MTA, 2002, pp. 11–24.

- (en) Kristó, Gyula, « Settlement Name Giving in the Age of the Árpáds » [« Toponymie à l’époque de la dinastie des Árpád »], Maticsák, Sándor (dir.), Settlement Names in the Uralian Languages [« Toponymie dans les langues ouraliennes »], Onomastica Uralica, tome 3, Debrecen–Helsinki, 2005, (ISBN 963-472-690-9), pp. 117–133 (consulté le 25 février 2017)

- (hu) Tamásné Szabó, Csilla, « Az Erdélyi Fejedelemség korának jogi nyelve » [« Le langage juridique de l’époque de la Principauté de Transylvanie »], Erdélyi Múzeum, no 3–4, 2004 (consulté le 25 février 2017)