Histoire du Mississippi

L'Histoire du Mississippi, État regroupant les terres sur la partie sud de la rive est du fleuve Mississippi est dans un premier temps très dépendante de celle de Louisiane et des terres de l'actuel État de l'Alabama sur lesquelles a été implantée la capitale de cet ensemble appartenant alors à la France, Fort Louis de la Mobile, de 1701 à 1723.

Les premiers habitants amérindiens

L'est du fleuve Mississippi était le pays des indiens Tunica-Biloxi, qui formaient une Nation constituée de deux principales tribus, les Tunica et les Biloxi. Nombre d'entre eux descendent des tribus Yazoo (Tunica), Ofogoulas, Sioux, Avoyelles (Natchez) et Muskogean (Choctaw). La langue biloxi fait partie des langues siouanes. La majorité d'entre eux sont toujours bilingues et parlent l'anglais et encore le français. C'est aussi la région des Chickasaws. Les Chactas de langues Muskogees deviendront célèbres par leur chef Pushmataha, lors de la guerre de 1812, au cours de laquelle il s'allie, avec son ami d’origine française Louis LeFleur, aux États-Unis.

La civilisation du Mississippi s'épanouit au VIIIe siècle avec d’importantes populations rurales dans des villages permanents (environ 200 habitants au kilomètre carré). Elle réussit l’introduction de plants de maïs plus productifs (pouvant mûrir en 120 jours hors-gel au lieu de 200), et cultive aussi le noisetier, le tournesol, les haricots et les courges. Cette société comportait aussi des villes entourées de palissades, où s’alignaient des maisons longues aux murs en rondins enduits de torchis et aux toits de chaume, dominées par de grands tertres rectangulaires à sommet plat, surmontés de temples et de mausolées pour les hautes classes.

Les explorateurs venus d'Europe

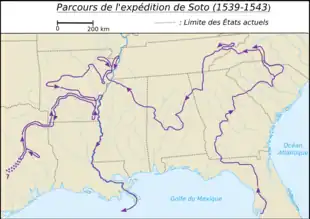

L'explorateur espagnol Hernando de Soto passe dans la partie nord-est de l'État en 1540, lors de sa seconde expédition au Nouveau-Monde. Au cours de l'année 1541, en repartant vers le nord, l’expédition rencontre la tribu Chickasaw. De Soto leur demande 200 hommes comme porteurs. Ils refusent et, le [1], ils attaquent le camp espagnol pendant la nuit. Les Espagnols y perdent onze hommes, quinze chevaux[1] et la plus grande partie de leur équipement.

Le , de Soto découvre une rivière large d’une demi-lieue[2], boueuse, dont le courant violent entraîne continuellement des troncs d’arbres, mais aussi très poissonneuse, pleine d’espèces inconnues en Espagne: c'est le Mississippi. Ses berges sont peuplées d’indigènes hostiles et il consacre un mois à la fabrication de quatre barges pour traverser le Mississippi et continuer sa route en direction de l’ouest vers l'actuel État de l’Arkansas

En 1682, le Français Cavelier de La Salle et l'Italien Henri de Tonti, dans leur exploration commune du Mississippi, scellent des alliances avec les Amérindiens Quapaws. Ils découvrent une société amérindienne matriarcale régie par un chef qui contrôle quatre classes sociales bien définies.

L'arrivée des Français au début du XVIIIe siècle

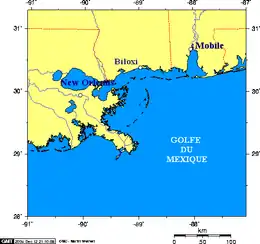

Parti de France en , Pierre Le Moyne d'Iberville cherche à trouver l'embouchure du Mississippi. Son expédition débarque dans la baie sablonneuse de la future colonie de Biloxi en , où il laisse une garnison de 81 hommes, sur un site portuaire jugé médiocre. Lors d'un second voyage en 1700, il fait bâtir un Fort Maurepas en remontant de 60 kilomètres sur le fleuve Mississippi, mais là encore de nombreux bancs de sable empêchent d'en faire un véritable port. Insatisfait de ces deux sites, il lance une expédition canadienne conduite par Charles Levasseur explorer en 1701 la région de la baie de Mobile, à 120 kilomètres à l'Est de Biloxi.

Le , Louis XIV crée la Compagnie de la Louisiane, par lettres patentes, accordant pour 15 ans le monopole de son exploitation au financier Antoine Crozat, mais le décès de Louis XIV trois ans plus tard le prive d'un soutien majeur. Il doit verser en 1716 une taxe de 6 600 000 livres, selon le Journal de l'avocat Barbier ()[3]. Pour payer, il revend la Louisiane au banquier écossais John Law, qui obtient le la rétrocession des privilèges de la Compagnie de la Louisiane.

L'immigration organisée par John Law

À partir de 1717, John Law cherche à recruter des agriculteurs et artisans. Il fait imprimer des brochures publicitaires[4] en Alsace, dans le Wurtemberg, dans le Palatinat, en Franconie, dans le Brandebourg, en Bavière, même dans les pays baltes. Il fait venir aussi des colons d'Italie, de Suède et d'Espagne, et recrute dans les régiments suisses, irlandais et écossais[4]. Entre 1718 et 1721, près de 4 000 Français sont exilés en Louisiane, après des publicités dans le Mercure de France. Parmi ces 4 000 colons, un millier sont bloqués près d'un an au camp de Biloxi et 2 000 périssent de maladie[5]. Après l'expédition Villasur, dirigée par le lieutenant-général espagnol Pedro de Villasur contre les Français en 1720, la capitale de la Louisiane française est transférée, de Mobile à Biloxi, sur le littoral de l'actuel État du Mississippi. Ce port étant médiocre, la capitale de la Louisiane française est finalement installée en 1722 à la Nouvelle-Orléans.

Fort Rosalie, fondé en 1716 et ravagé par les Indiens en 1729

Natchez (Mississippi) est la ville la plus au sud et la plus ancienne de l'État du Mississippi et doit son nom aux féroces indiens Natchez. Ce fut tout d'abord, avec le camp de la Pointe Coupée, un poste français, érigé en 1716 par Bienville sous le nom de fort Rosalie chez les Natchez en l'honneur de la femme du ministre Pontchartrain. C'est une région de petites collines entourant le Mississippi à 400 kilomètres au nord de La Nouvelle-Orléans et un peu au nord du bayou Sara, actuellement comté de Saint-Francisville, mais sur l'autre rive du Mississippi. Le fort potentiel agricole vient de la fertilité des sols, qui ont aussi l'avantage d'être légèrement plus hauts que le fleuve, ce qui protège les plantations des crues. Il attira très tôt de nombreux colons, qui s'installent sur de petits lots situés loin du fort, tandis que deux grandes concessions s'étendaient à l'écart l'une de l'autre. C'était le meilleur établissement français de la colonie pour la culture du tabac, alors la plus lucrative. Le paysagiste Frederick Law Olmsted l'a décrit comme le plus fertile qu'il ait jamais vu.

En 1728, le nouveau commandant du "fort Rosalie chez les Natchez" souhaite lancer une nouvelle plantation de tabac. Il réquisitionne un terrain déjà occupé par un village natchez. Offensés, les indiens font mine d'accepter, puis attaquent les colons le , massacrant 145 hommes, 56 enfants et 35 femmes, et faisant prisonniers cinquante femmes et enfants français, et près de trois cents esclaves noirs. La répression des Français, alliés aux indiens Chactas fut implacable et les Natchez vendus comme esclaves à Saint-Domingue.

La révolution du coton, dans le Natchez District

En 1764, lorsque les Français doivent abandonner la Louisiane aux Espagnols, quelques colons anglais occupent déjà la rive les riches terres de Fort Rosalie, rebaptisé Natchez District, sur la rive est du Mississippi, et en 1779, les Espagnols s'emparent des deux rives[6]. Comme ils ont du mal à peupler cet espace, les Espagnols accordent des terres aux Américains, avec un traitement privilégié. Le district est alors placé au cœur des premières spéculations immobilières de la conquête de l'Ouest des années 1793 et 1794, appelées scandale de Yazoo Land. En 1795, la population du Natchez District est dix fois plus élevée qu'en 1775. L'année 1795 donne en particulier lieu à une "ruée sur le coton" des Américains : la production passe de 36 000 à 1,2 million de livres entre 1794 et 1796, la balle de coton valant 20 dollars[6]. Parmi les premiers planteurs de coton du district, le gouverneur de fort Rosalie depuis 1781, Stephen Minor et John Bisland[7].

En 1796, la plantation de Selsertown accélère l'histoire de la culture du coton dans le Natchez District: le mécanicien John Barclay met en service une copie pirate de l'égreneuse à coton inventée trois ans plus tôt en Géorgie par Éli Whitney[8]. Son meilleur ami, Daniel Clark, négociant avec Saint-Domingue, en fait la promotion auprès des planteurs de coton du Natchez District. Leur production quadruple en deux ans. Les planteurs de la région vont aussi développer des espèces parmi les plus productives de l'histoire de la culture du coton : Belle Creole, Jethro, Parker et Petit Gulf. Selon les recensements des Espagnols, le Natchez District était peuplé de 6 587 en personnes en 1800 soit 50 % de plus que les 5 400 habitants de 1798. Parmi eux, 2 987 esclaves, une personne sur deux. En 1810, le district compte 28 787 habitants, soit un quadruplement de sa population en une décennie[7]. Selon l'historien Thomas Dionysius Clark, le district de Nachez est alors la partie rurale du Sud profond la plus peuplée. Le district devient le Territoire du Mississippi en 1798 puis l'État du même nom en 1812.

La République de Floride occidentale reprend Bâton Rouge aux Espagnols

La création de la République de Floride-Occidentale a été influencée par les négociants et planteurs de coton du Natchez District, qui bénéficient de solides appuis politiques à Washington et d'une influence internationale. Dès la fin du siècle précédent, le marchand et planteur Daniel Clark avait réussi à négocier avec les Espagnols les modalités d'application de la Zone franche de la Nouvelle-Orléans[9], se plaçant comme leader des planteurs, négociants et spéculateurs du Natchez District. Il est le premier à l'utiliser en 1798 et opère ensuite 15 des 52 premiers dépôts[10]. L'associé de Daniel Clark est Daniel Coxe, frère du politicien Tench Coxe, rallié au futur président Thomas Jefferson, lors de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 1800présidentielle de 1800. Des rumeurs prélectorales évoquent le Traité de San Ildefonso (1800), imposé à l'Espagne par la France, sous la pression de Napoléon Bonaparte. Le Mississippi devient secrètement français le , un mois avant l'élection présidentielle américaine de 1800, sapant la popularité du fédéraliste Thomas Pinckney, qui avait négocié avec les Espagnols un traité de 1795 sur la circulation fluviale sur le Mississippi. Que va devenir ce traité si les Français s'emparent à nouveau de la Louisiane ? Le , Juan Ventura Morales, l'intendant espagnol de La Nouvelle-Orléans fait monter un peu plus la tension en parlant de suspendre la zone franche. L'ambassadeur de France à Washington Louis-André Pichon a beau écrire au gouvernement américain pour se montrer rassurant, la posture de Juan Ventura Morales déclenche la colère des colons et des campagnes de presse enflammées, donnant des arguments au gouvernement américain pour accepter la proposition inattendue des émissaires de Bonaparte : la vente de la Louisiane tout entière. Jusque-là, il était seulement question pour les États-Unis d'acheter La Nouvelle-Orléans.

Les spéculateurs fonciers en espèrent une conséquence immédiate : que les Espagnols cèdent aussi l'est du Mississippi, ce qui ne se produit pas. Les trois "Frères Kemper", Reuben, Samuel et Nathan Kemper, des agents immobiliers venus de Virginie[11], se placent au service de John Smith (sénateur), qui a acheté 750 acres dans la Paroisse de Feliciana Ouest, en 1800 à St. Francisville (Louisiane). Les frères Kemper pillent leurs voisins espagnols, le , en compagnie d'un trentaine de « ruffians » arborant un drapeau avec deux étoiles et sept bandes. À leurs débuts, ils sont soutenus par Edward Livingston et Daniel Clark et l'intendant espagnol Juan Ventura Morales. L'armée espagnole les arrête. Daniel Clark négocie une amnistie auprès du nouveau gouverneur espagnol Carlos de Grand pré, qui refuse.

En 1809, après des émeutes anti-françaises à Cuba, les réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique sont nombreux à coloniser cette République de Floride-Occidentale et participent à une nouvelle rébellion contre les espagnols en 1810. Le , les rebelles submergent la garnison espagnole de Bâton-Rouge. Le , une partie de la Floride-Occidentale est annexée par une proclamation du président des États-Unis James Madison. Les Américains prennent ensuite possession de St. Francisville le et de Bâton-Rouge le , pour les incorporer dans le tout récent Territoire d'Orléans.

Le Mississippi au centre de la bulle spéculative des années 1830

Lorsque le président américain Andrew Jackson est triomphalement réélu en , il se lance dans bras de fer risqué avec la Réserve fédérale américaine, fragilisant le socle d'un système bancaire lui-même fragile mais en pleine expansion. Au même moment, la Nouvelle-Orléans voit se créer en quelques mois les deux banques les mieux capitalisées d'Amérique, l'Union Bank of Louisiana et la Banque des citoyens de la Louisiane], qui ont pour objet de financer l'activité et le foncier en Louisiane mais aussi et surtout dans le nouvel État du Mississippi. Ces deux banques sont financées par la Barings anglaise, fascinée par la fertilité des terres vierges de l'État du Mississippi, d'où les amérindiens ont été chassés. En 1834, la récolte de coton y a déjà été multipliée par huit en quinze ans. Entre 1832 et 1837, sa population double, 170 000 Blancs s'y installant, et les crédits bancaires sont multipliés par quinze[12]. L'argent vient d'Europeː en 1837, la moitié des 39 millions de dollars capitalisés par les seize banques de Louisiane y a été émis, principalement aux Pays-Bas[13].La Louisiane devient l'État le plus bancarisé du pays, avec 25 dollars de billets par habitant, trois fois plus que ses voisins.

Les éditoriaux du Jackson Mississippian, le journal de cette ville un peu à l'écart de l'axe fluvial, fustignet la corruption qui accompagne ce boom à crédit[14]. Mais ce point de vue n'est pas entendue à Liverpool, capitale mondiale du cotonoù les prix de "l'or blanc" doublent, poussés par la spéculation. Le port anglais voit se former 39 banques par actions entre janvier et avril 1836, qui lèvent plus de 5 millions de sterling. Lors des six semaines suivantes, c'est l'emballementː 60 nouveaux projets de banques à Liverpool, pour 15 millions de sterling, trois fois plus[15] ! Dès le , un discours au Congrès de Churchill C. Cambreleng évoque la fragilité de ce boom bancaire, mais ses statistiques sont mal comprises par le correspondant du Journal of Commerce[16]. À la mi-juin, le Times de Londres s'en inquiète cependant. Et en , la place financière d'Amsterdam commence à se méfier. Ses banquiers exigent qu'une grosse émission d'obligations de la Citizens Bank of Louisiana soit partagée avec Paris et Londres. Le , la Banque d'Angleterre cesse de refinancer les banques, y compris américaines[17]. Le système bancaire mondial est en effet à court de métaux précieux pour garantir l'énorme création monétaire en cours, qui repose de plus sur la bulle spéculative du Mississippi. Mais la nouvelle n'arrive à la Nouvelle-Orléans que le , soit 43 jours aprèsː 25 pour traverser l'Atlantique et 18 pour descendre vers le Sud[18]. Les planteurs ne comprennent pas la crise et tarderont à s'y adapterː en 1839, la production du Mississippi dépassera de 60̥% celle de 1836. Les cours vont alors s'effondrer durablement. Pour les cotons de qualité médiocre, ils passeront de 14 cents en 1839 à 3 cents en 1843. Sur les 25 banques du Mississippi existant en 1837, seules deux survivent en 1841. Les planteurs les moins riches souhaitent avant tout éviter la saisie de leurs esclaves, qu'ils avaient placés en garantie auprès des créanciers au moment de la bulle spéculative. Ils fuient en République du Texas[19], territoire lui-même illégal car encore officiellement mexicain. Trente ans après la crise, un éditorial du Harper's Weekly rappelle que la Panique de 1837 a aussi généré la première fortune de Wall Street. Grâce à ses "informations en avance", au "recours à des Pony Express et des bateaux à courriers", le spéculateur Jacob Little a gagné des "millions de dollars au détriment des négociants (en coton) du sud"[20], en vendant à découvert l'action de la Vicksburg Bank, qui passe de 89 dollars en 1837 à seulement 5 dollars en 1841[21].

En 1835, le comté de Madison et ses environs sont ensanglantés par les actions des vigilantes. Une dizaine de Blancs (suspectés d'anti-esclavagisme) et des dizaines de Noirs sont exécutés[22]. Cette hystérie a pour origine la crainte d'une révolte en raison du nombre des esclaves, devenu nettement supérieur à celui des hommes libres. D'après le Mississipian organe jacksonnien, « la population blanche est si peu nombreuse et dispersée qu'il n'y a même plus un semblant de vie mondaine. Nombre de propriétaires des grandes exploitations résident ailleurs, parfois même dans un autre État, ne laissant dans la plantation d'autre Blanc que le contremaitre[22]. »

Après la guerre de Sécession, la situation des Noirs du Mississippi ne s'améliore que très peu en dépit de l'abolition de l'esclavage. Des patrouilles continuent de harceler voire d'assassiner des Noirs ; ceux-ci sont également privés de facto de leurs droits civiques pourtant théoriquement reconnus et n'ont pas même le droit de posséder des terres[22].

Références

- Hakluyt 1609.

- La legua castellana ou « lieue de Castille » mesurait 4,19 km.

- « Livre Commode Des Adresses De Paris Tome l" », sur Archive (consulté le )

- "La colonie française de la Louisiane (1682-1762)"

- Philip P. Boucher, Les nouvelles-Frances.

- (en) « The reshaping of plantation society: the Natchez District, 1860-80, Par Michael Wayne », sur books.google.fr (consulté le )

- (en) D. Clayton James, « Antebellum Natchez », sur books.google.fr (consulté le )

- Inventing the Cotton Gin: Machine and Myth in Antebellum America Par Angela Lakwete, page 60

- The Louisiana Purchase: a historical and geographical encyclopedia Par Junius P. Rodriguez, page 71

- Notorious Woman: The Celebrated Case of Myra Clark Gaines Par Elizabeth Urban Alexander, page 73

- The Old Southwest, 1795-1830: frontiers in conflict Par Thomas Dionysius Clark, John D. W. Guice, page 146

- "The Slave Bubble Reckless cotton speculation in 1830s Mississippi revealed the cracks in the slave economy", par Joshua D. Rothman, le 9 juillet 2015, sur Slate

- "State Banking in Early America : A New Economic History: A New Economic History", par Howard Bodenhorn, page 254

- Série d'éditoriaux du 24 juin au 2 septembre 1836, selon "The Slave Bubble Reckless cotton speculation in 1830s Mississippi revealed the cracks in the slave economy", par Joshua D. Rothman, le 9 juillet 2015, sur Slate

- "Provincial Stock Exchange", par William Arthur Thomas, page 13

- "The Many Panics of 1837: People, Politics, and the Creation of a Transatlantic Financial Crisis", par Jessica M. Lepler, Cambridge University Press 2013, page 48

- "A Study in Trade-Cycle History: Economic Fluctuations in Great Britain 1833-1842" par R. C. O. Matthews, page 58

- "The Many Panics of 1837: People, Politics, and the Creation of a Transatlantic Financial Crisis", par Jessica M. Lepler, Cambridge University Press 2013, page 58

- "The Emergence of the Cotton Kingdom in the Old Southwest: Mississippi, 1770-1860", par John Hebron Moore, page 20

- éditorial du Harper's Weekly du 11 août 1866 publié juste après l'ouverture du câble transatlantique

- Sobel, 2000, p. 50

- Frank Browning, John Gerassi, Histoire criminelle des États-Unis, Nouveau monde, , p. 224, 268

Bibliographie

- (en) Robert Sobel, The Big Board: A History of the New York Stock Market, Beard Books, (lire en ligne).

- (en) Richard Hakluyt (traducteur), « A Narrative of the the Expedition of Hernando de Soto into Florida by a Gentleman of Elvas », Londres, The Library of Congress, (consulté le ).