Garde champêtre

En France, le garde champêtre est un fonctionnaire territorial communal ou intercommunal, ayant pour mission la protection du domaine rural. Il appartient à la filière sécurité et au cadre d'emplois dit de « police municipale » au sens des pouvoirs de police du maire. Au sein de la police française, il fait partie des forces de sécurité intérieure et il est spécialement affecté à la police rurale.

| Garde champêtre | |

Emblème des gardes champêtres | |

| Situation | |

|---|---|

| Création | 1791 |

| Type | Administration |

| Siège | EPCI avec ou sans fiscalité propre |

| Organisation | |

| Effectifs | 1 300 (2021)[1] |

| Autorité hiérarchique | Maires de leur commune dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, et du procureur de la République dans le cadre de ses attributions de police judiciaire |

Une confusion est régulièrement entretenue par des non-initiés entre l'agent de police municipale, fonctionnaire territorial affecté à des tâches de police urbaine et le garde champêtre, fonctionnaire territorial affecté particulièrement à la police des campagnes conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure[2]. En effet, si le cadre d'emplois est bien « municipal », le champ de compétences et la vocation du garde champêtre restent adaptés au monde rural et à ses vicissitudes.

Actuellement, son statut est prévu par le décret 94-731 en date du 24 août 1994[3]. Ce décret précise en son article 2 : qu'ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.

Nommé par le maire, agréé par le procureur de la République et assermenté en audience publique devant le tribunal judiciaire dont relève le fonctionnaire, le garde champêtre exerce ses missions de police rurale aux côtés des gendarmes, assisté de certains gardes spécialisés (pêche, chasse, bois et forêts…). Il peut être révoqué, suspendu et sanctionné par le maire pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. De plus, placé sous la surveillance du procureur de la République, cet agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire peut être privé de son agrément en cas de faute dans l'exercice de ses fonctions.

Histoire

Les premiers gardes champêtres

La police rurale est très ancienne, puisqu'elle remonte au haut Moyen Âge en la personne de son premier représentant dans l'histoire de France, le garde champêtre[4]. Contrairement à une idée reçue émanant des manuels de gardes champêtres du XIXe siècle, les premiers gardes n'ont pas été créés par le roi Charles V en 1369. On trouve la trace des premiers gardes champêtres bien avant l'an 900 dans l'ancien droit, établis par les chartes-lois et les coutumes des seigneuries et des provinces de France (Normandie, Auvergne, Dauphiné, Narbonne, Toulouse, etc), mais également dans les duchés et comtés des Pays-Bas. Les premières appellations du garde champêtre sont : Messor, messilier, messium cusios, messaer, messarius, mésségué, tous ces noms signifient « messier », de « messis », « moisson » - celui qui garde les moissons ; on retrouve le nom de « messier » depuis le haut Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle. Le messier a pour mission de surveiller les moissons, il officie sur des juridictions seigneuriales et est l'ancêtre d'une longue lignée de gardes ruraux qui deviendront quelques siècles plus tard les gardes champêtres d'aujourd'hui.

Plusieurs rois ont légiféré sur le recrutement et la condition des gardes champêtres :

- Philippe IV, dit « Philippe le Bel », déclare dans sa coutume du que les gardes-champêtres de bonnes vie et mours, chargés de l'arrestation des délinquants, devaient s'engager entre les mains des consuls et du bailli royal ;

- Philippe V dit « Philippe le Long », le , déclare que les sergents messiers et forestiers seraient crus en leur rapport jusqu'à cinq sols ;

- Charles V, dit « le Sage », par lettres patentes du , autorise les mayeurs et échevins d'Abbeville à établir des gardes des ablées.

Le garde champêtre et la chasse

C'est sous le règne du roi Louis XIV, que ces gardes ont, en plus de la surveillance des récoltes, à surveiller le « droit exclusif de chasser », en vertu de l'ordonnance royale de 1669. Ces gardes sont gérés par une administration spéciale appelée « capitainerie » dans les seigneuries les plus importantes. Appelés « Baugards », « Gardes Champs », « Gardes Messiers », « Sergents de Verdure » ou « Gardes Champêtres », ces agents chargés de surveiller les territoires de chasse des seigneurs ainsi que les récoltes, sont poussés par leurs maîtres à exercer une police impitoyable envers les braconniers et les glaneurs. Leur comportement à l'égard des contrevenants leur vaut une totale impopularité de la part du monde paysan qui, à l'aube des États Généraux de 1789, prie d'être délivré des garde-chasses et des capitaineries.

La révolution de 1789

Les vœux des paysans seront exaucés à la disparition du système féodal par les décrets d'août 1789 qui abolissent le droit exclusif de chasse ainsi que la justice seigneuriale. Le monde rural découvre une grande liberté sans garderie qui va se traduire rapidement par des abus et un grand désordre qui durera encore longtemps, malgré la loi du 30 avril 1790 qui réintroduit une surveillance des campagnes par des gardes communaux. En effet, les communes reçoivent la lourde charge de recruter des gardes champêtres, mais ces derniers sont sans pouvoir réel puisque l'article 8 de la Loi d'avril 1790 précise que l'on ne peut poursuivre les délits constatés par les gardes que si le propriétaire porte plainte. La mission des gardes étant presque impossible et dangereuse, le désordre persiste dans les campagnes et les conseils généraux des communes font part de leurs vives inquiétudes aux autorités départementales.

L'institution d'un fonctionnaire

C'est par les lois du 23 septembre et du 6 octobre 1791, qui définissent la police rurale dans le cadre de l'élaboration du code rural, qu'est véritablement instauré le corps des gardes champêtres. Mais c'est la loi du 8 juillet 1795 (Messidor an III) prise par l'assemblée thermidorienne qui définit le statut du garde champêtre, le rendant entre autres obligatoire dans toutes les communes rurales de France et établit des critères de recrutement précis. Les gardes champêtres doivent avoir au moins 25 ans, savoir lire et écrire, avoir une bonne condition physique, faire partie des vétérans nationaux ou des anciens militaires pensionnés ou munis de congés pour blessures. Ils sont choisis par les maires qui soumettent leur choix au conseil municipal et en donne avis au sous-préfet de leur arrondissement. Le garde champêtre doit prêter serment devant le juge de paix du canton « de veiller à la conservation de toutes propriétés qui sont sous la loi publique et de celles dont la garde leur est confiée ». Il devient un agent de la force publique par son inscription au registre de la Gendarmerie qui peut le requérir et avec qui il partage une mission de police commune : la surveillance des campagnes.

Le recrutement difficile

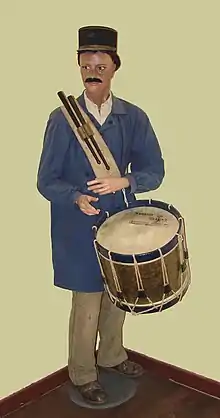

Malheureusement, toutes les conditions d'embauche limitent considérablement le nombre de candidats potentiels, mais surtout, le métier de garde champêtre est très mal rémunéré et le maire qui a réellement le pouvoir de nomination recherche surtout un homme à tout faire, sûr et fidèle. Le rôle et la personnalité du maire sont très importants dans la volonté de recruter des gardes champêtres, qui leur sont imposés, pour, principalement, garantir la police des campagnes. Souvent, les agents recrutés deviennent des « hommes orchestres », beaucoup de maires leur demandent de remplir d'autres missions que celle pour lesquelles la fonction a été créée. On retrouve ces policiers des campagnes portant un tambour pour faire office de « crieur », on les retrouve également secrétaires de mairie ou cantonniers, cet état entrant dans les habitudes et portant atteinte à la profession jusqu'à nos jours. Jusque 1805-1810, ce problème de recrutement ne contribue pas à régler les problèmes de délits ruraux et porte préjudice au métier de garde champêtre en lui donnant l'image d'une majorité d'agents de cette époque, souvent remplacés, qui inspirent la moquerie à travers des descriptions en contradiction avec le sérieux de la fonction : homme à tout faire, buveur notoire, alcoolique parfois, il est le roi des braconniers, l'ami des voleurs, voire l'un des leurs…

Les campagnes de France

Sous le règne de Napoléon Ier, le souci d'assagir les campagnes est une préoccupation première, rassemblant une part écrasante de la population du pays, les campagnes jouèrent un rôle très important durant la Révolution et elles ont procuré aux armées révolutionnaires et impériales l'essentiel de leurs troupes et de leurs fournitures. Priorité aux vétérans dans l'emploi de garde champêtre : l'une des premières préoccupations du futur Empereur, après son coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) fut le sort des braves soldats à la retraite n'ayant que leur maigre pension pour survivre, tous n'étaient pas forcément aux Invalides. Aussi, le 25 fructidor an IX (12 septembre 1800), un arrêté déclarait que les gardes champêtres seraient désormais choisis parmi les vétérans.

Organisation de la police rurale

Face à la mise en place difficile de ce fonctionnaire, par décret ministériel de septembre 1800, tout nouveau garde champêtre doit se présenter à la sous préfecture pour écarter toutes personnes douteuses. Afin d'améliorer l'efficacité des gardes champêtres, le 1er décembre 1809, on établit des brigadier gardes champêtres qui surveillent les gardes champêtres du canton, leur transmettent les ordres de la Gendarmerie, du Juge de paix, des Procureurs Impériaux, des Maires et des Préfets. Ces brigadiers, préviennent les Maires de ce qu'ils remarquent sur la conduite des gardes champêtres de leurs communes, ils rendent compte par rapport au Sous Préfet sur la conduite et les opérations de police des gardes champêtres. Ils ont également la mission de former les gardes champêtres qu'ils réunissent une fois par mois. La création de ces supérieurs hiérarchiques des gardes champêtres se justifie à cette époque par l'incapacité remarqué de certains d'entre eux à remplir leurs fonctions. Malheureusement le Corps de ces brigadiers gardes champêtres, dont beaucoup commettent des abus, sera supprimé quelques années après sa création.

Le garde champêtre au XIXe siècle

À partir de 1820, une certaine stabilité s'instaure dans la mise en place des gardes champêtres qui restent plus longtemps en fonction. Vers 1840, connu de toute la population rurale, le garde champêtre, apprécié par certains est décrié par d'autres. Il a abandonné le bicorne, au profit du képi, Dès 1822 et les gardes champêtres se sont vu doter des premiers fusils ou pistolets comme la Gendarmerie, une ordonnance du 24 juillet 1816 leur permet d'avoir un fusil de guerre.

En plus de la surveillance des propriétés rurales et forestières ainsi que de la chasse, le garde champêtre se voit attribuer un accroissement de compétences résultant de lois spéciales dont la plupart sont toujours en vigueur aujourd'hui :

- Police de la pêche (Loi du 15 avril 1829).

- Arrêtés préfectoraux et municipaux (Loi du 28 juillet 1867).

- Cartes à jouer (Loi du 28 avril 1816).

- Chemin de fer (Loi du 15 juillet 1845).

- Circulation de boissons (Loi du 21 juin 1873).

- Contributions indirectes (Arrêté du ministère des finances du 17 octobre 1816, art. 7).

- Douanes.

- Epizooties (Ordon. du 27 janvier 1815).

- Gendarmerie - Ordre public - (Aux termes du décret du 11 juin 1806, confirmé par l'ordonnance du 29 octobre 1820).

- Huissiers.

- Plantation d'arbres (décret du 16 décembre 1811).

- Poudre à feu (Ordon. du 17 novembre 1819; loi du 25 juin 1841; ordon. du 5 oct. 1842).

- Roulage (Loi des 12, 30 avril et 30 mai 1851).

- Saisie-brandon (Art 628 du Code de procédure civile).

- Sel (Ordonnance du 19 mars 1817).

- Tabac (Loi du 28 avril 1816).

- Voirie (Grande) (Conseil d'État, 1er mars 1842).

Le garde champêtre relève les contraventions et les délits constatés par procès verbaux adressés, après affirmation devant le Maire, au procureur de la République par l'intermédiaire du commandant de la brigade de gendarmerie. La nouvelle loi municipale du 5 avril 1884 n'a pas maintenu le principe de l'obligation d'avoir au moins un garde champêtre dans toutes les communes rurales de la République (décret du 20 messidor an III ; loi du 3 brumaire an IV, art 38). Son article 102 porte : « Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres ». Le législateur, en adoptant cette rédaction, contrairement à l'avis du Ministre de l'intérieur et de la Commission de la Chambre des députés, a voulu décharger les communes pauvres d'une obligation qui pouvait peser lourdement sur elles. En 1884, la France comptait 28.589 gardes champêtres.

Le garde champêtre au XXe siècle

En ce début de XXe siècle, le garde champêtre fait entièrement partie du paysage rural, bien que toujours homme à tout faire, par souci d'économie, dans bien des petites communes qui ont peu de moyens financiers. Il entre notamment dans ses attributions le rôle de crieur public qui proclame à la cantonade, sur un roulement de tambour ou à son de trompe, diverses décisions officielles (arrêtés municipaux, décrets préfectoraux, ordres de mobilisation générale)[5].

En août 1914, depuis Paris, l'ordre de mobilisation générale, est télégraphié aux préfectures. Chaque commune par l'intermédiaire des Maires, gendarmes et gardes champêtres doit informer la population et procéder à l'affichage de l'ordre. Pour alerter une population rurale en pleine moisson, dispersée dans les champs et dans les hameaux parfois éloignés de plusieurs kilomètres de la mairie, l'appel du tambour redouble celui du tocsin aux cloches des églises. Cet instrument militaire ordonne le rassemblement et il appelle à écouter les annonces publiques sur la place du village. Le garde champêtre devient ensuite l'agent communal, que craignaient de voir arriver les femmes dont les hommes étaient partis au combat pendant les deux guerres mondiales.

Les manuels d'instruction civique et morale de cette époque disent que pour être un bon citoyen, on doit respecter l'autorité de tous les agents serviteurs de la Loi, depuis le garde champêtre jusqu'au président de la République ; cette morale républicaine fait qu'avec le maire et l'instituteur, le garde champêtre devient, lui aussi, un personnage incontournable dans la vie du village. Le garde champêtre est reconnu par la population comme auxiliaire de la gendarmerie et du procureur. Les contrevenants le craignent.

Le remaniement et la grande baisse d'effectif

En 1958, la disparition du Code d'instruction criminelle au profit de l'actuel Code de procédure pénale va lui faire perdre sa qualité d'officier de police judiciaire, il devient un agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire, mais il conserve néanmoins la majeure partie de ses compétences policières, ce qui le fait rester un agent de police puissant par ses prérogatives. Depuis 1958, le garde champêtre n'est plus obligatoire dans les communes rurales, ce qui va porter préjudice à la profession par la lente disparition des 20 000 à 30 000 gardes champêtres de l'époque, qui, pour la plupart, ne sont pas remplacés à leur départ à la retraite.

Principales attributions des gardes champêtres

Autrefois officiers de police judiciaire, ils sont depuis 1958, agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire au sens du 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. Ils disposent également de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint mais dans quelques cas particuliers introduits par la loi no 2007-297 dite « Loi Prévention de la Délinquance ». On pourra noter après analyse juridique de cette dernière disposition, qu'elle est inopérante voire affaiblissante pour le garde champêtre dont la qualité judiciaire actuelle est bien plus qualifiante que celle d'agent de police judiciaire adjoint.

Ce fonctionnaire territorial dispose en effet d'un arsenal juridique important afin de rechercher et constater par procès-verbal les contraventions et les délits portant atteinte aux propriétés, avec droit de suite ainsi que les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, des maires comme des préfets. Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la route grâce à l’article L521-1 du Code de la sécurité intérieure.

- Art 15.3°[6] du Code de procédure pénale (CPP): Agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire.

- Art 21.3°[7] du CPP: Agent de Police Judiciaire Adjoint. (pour la constatation de quelques infractions listées au Code pénal)

- Art 22[8] du CPP : les gardes champêtres exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du Code forestier.

- Art 23[9] du CPP : peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

- Art 24[10] du CPP : les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés.

- Art 27[11] du CPP : Adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux au Procureur de la République par l'intermédiaire des OPJ. Une copie de ces actes est transmise au maire de la commune.

- Art 28 du CPP : Possibilité sous certaines conditions et pour certaines raisons précises de procéder à des auditions.

Leurs principaux domaines de compétences sont : Police des campagnes / Police municipale / Police de la forêt / Police de l’environnement et des ressources naturelles / Police de la conservation du patrimoine naturel / Police de la chasse / Police de la chasse maritime / Police de la pêche en eau douce / Police de la faune et de la flore sauvage / Police des parcs nationaux / Police des réserves naturelles / Police des ports maritimes communaux / Police des baignades et des eaux territoriales / Police du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Police de l’eau / Police des déchets / Police de la santé publique / Police sanitaire départementale / Police des bois et forêts et des feux / Police de la circulation / Police des chemins ruraux / Police de la voirie routière / Police de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels / Compétences douanières / Police de l’urbanisme / Police des procédures fiscales / Police des débits de boissons / Police funéraire / Police des foires et marchés / Code des assurances / Police des publicités, enseignes et pré-enseignes / Police des poids et mesures / Police du bruits et nuisances sonores / Relevé d’identité

Il est à noter que les gardes champêtres sont aussi compétents pour l'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, etc. En effet l'article R188 du code de procédure pénale[12] confie aux militaires de la gendarmerie, aux fonctionnaires de police ainsi qu'aux gardes champêtres, cette compétence. Ils peuvent percevoir une prime pour l'exécution d'un mandat.

Le , Loi no 2017-1839 du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, dite Loi Hulot, donne une nouvelle compétence aux gardes champêtres au Code de l’Énergie. Ils pourront contrôler les zones de culture ainsi que tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides (Article L.662-2 du code de l'énergie).

Police de l'environnement

Les gardes champêtres sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du code de l'environnement et des textes pris pour son application. Ils exercent leurs compétences dans les conditions prévues par la section 2 du livre 1er.

En effet, les gardes champêtres en tant qu'agents chargés de fonctions de police judiciaire ne sont pas restreint par l'article 21 du code de procédure pénale (APJA) et peuvent donc :

- Accéder aux lieux où l'infraction a été commise, avec l'accord du procureur de la République lorsqu'il y a des lieux d'habitations, véhicules, établissements professionnels ;

- Suivre dans tous les lieux où les animaux, les végétaux ou les minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés, frauduleusement, ont été transportés ;

- Recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations et procéder à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- Requérir directement la force publique ou/et un officier de police judiciaire pour renfort qualitatif ou numéraire pour la recherche ou la constatation des infractions et la mise en place de moyens de coercition (qui ne peuvent refuser cette demande) ;

- Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ainsi que les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs ayant servi à commettre l'infraction ;

- Prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai ;

- Contrôler les moyens, documents, produits, etc. relatifs aux activités que le garde champêtre a pour missions de vérification au titre de la police de l'environnement et de la police rurale (chasse, pêche professionnelle ou amateure en eau douce comme salée, agriculture, cueillette, coupe, récolte, élevage dont conchyliculture ...).

- Au nom de la Police de l'Environnement, les inspections, contrôles, recherches et enquêtes avec les prérogatives et moyens indiqués ci-dessus pour des questions relatives aux déchets et aux pollutions sont dans ses attributions, comme par exemple vérifier le contenu de poubelles.

Les brigades intercommunales

La brigade verte du Haut-Rhin[13]

Le droit local en vigueur en Alsace-Moselle a doté les maires de moyens spécifiques pour veiller au respect des lois et règlements, notamment en zone rurale. Nommés par les maires, les gardes champêtres, de par leurs compétences et leur bonne connaissance du territoire d’intervention, sont des agents précieux pour assister dans leurs multiples fonctions municipales.

Dans bien des communes, il n’y a plus de garde champêtre. La fonction a souvent été quelque peu détournée. Il est apparu capital de leur rendre le rôle important qui est le leur et de les doter de moyens leur permettant d’exercer leurs missions efficacement et en sécurité.

La loi d’amélioration de la décentralisation du 5 janvier 1988 a repris à son article 44 un amendement proposé par le sénateur Henri Goetschy, auquel se sont associés les sénateurs Pierre Schielé et Hubert Haenel. Cet amendement permet à un regroupement de collectivités réunies dans un syndicat mixte, d’avoir en commun des gardes champêtres compétents sur l’ensemble des territoires des communes constituant ce groupement.

Les gardes champêtres ont alors constitué un véritable corps dit « brigade verte » pour le Haut-Rhin et placés sous l’autorité juridique de leurs maires. Ils ont comme cadre de gestion un syndicat mixte regroupant des communes, le département du Haut-Rhin ainsi que le cas échéant, des syndicats de communes et des districts. Avec plusieurs milliers d’interventions chaque année, les domaines d’activité de la brigade verte sont aussi variés que le permettent les compétences des gardes champêtres, avec cependant une forte part sur ce qui leur sont propres et essentiels : la ruralité et l'environnement (pollution, faune et flore domestiques et sauvages, activités champêtres et forestières...). Leur omniprésence sur le terrain et leur répartition dans tout le département du Haut-Rhin font des gardes de la brigade verte les garants de la préservation du patrimoine naturel, rural et urbain. Au service des maires, la brigade verte se veut également une police de proximité pouvant répondre sept jours sur sept à de nombreuses sollicitations.

En avril 2004 et plus récemment en 2010, ont été constituées deux brigades issues de la Loi « Démocratie de Proximité ». La première située en Haute-Normandie dans le Pays de Caux, la deuxième située dans l'Hérault à proximité du Bassin de Thau, elles illustrent ce qu'il est possible de faire en utilisant les compétences judiciaires étendues des gardes champêtres. Dévoués exclusivement à leurs missions de police rurale, les gardes champêtres intercommunaux de ces structures disposent d'un mode de fonctionnement souvent particulier et d'une très grande autonomie.

La brigade champêtre intercommunale du syndicat intercommunal des vallées du Havre-Est (SIVHE)

Basée à Gainneville, fonctionne sur trois principes :

- la « décentralisation de responsabilité » au profit d'un chef de brigade

- la disponibilité sept jours sur sept du personnel par l'instauration d'astreintes et d'heures supplémentaires rémunérées.

- l'autonomie opérationnelle ce qui suppose une grande qualification du personnel dans diverses missions

Le chef de brigade, garde champêtre lui-même, définit les objectifs des agents, apprécie le travail de ces derniers, estime les besoins en moyens roulants, informatique, en armement ou encore en matériel technologique et technique. Responsable devant les maires des résultats obtenus voire des échecs, il dresse les bilans mensuels, statistiques et rapports informant la hiérarchie des différentes mesures prises ou à prendre, des procès-verbaux dressés ou encore des réglementations proposées afin d'améliorer la cohésion municipale. Le mémoire du garde chef principal Hervé Bénazéra sur les enjeux intercommunaux en matière de police rurale pointe l'inadéquation entre les missions judiciaires des gardes champêtres et leur niveau de formation (et de recrutement). De même, il souligne le caractère très particulier de la police rurale qu'il décrit comme une « police locale et technicienne » capable d'aligner des agents en prise avec le terrain et ses contraintes. Ainsi, il cite, « le garde champêtre doit être capable d'analyser une situation, d'en extraire le fondement juridique et de prendre la décision qui s'impose. Il doit savoir tout faire (ou presque) au risque de n'être qu'un service supplétif sans cohérence territoriale ».

La brigade territoriale intercommunale de Sète Agglopôle Méditerranée

Les gardes-champêtres sont chargés de la protection de l’environnement sur les 14 communes membres de la communauté d'agglomération, mais leurs compétences s’étendent également à la surveillance et la prévention de la délinquance itinérante et locale afin d’éviter les infractions, en particulier sur le domaine rural (vignes, champs, parcs d'ostréicultures...). Ils travaillent en collaboration avec les brigades de Gendarmerie de Mèze et de Gigean et les polices municipales du secteur.

Leurs compétences au quotidien :

- éviter la chasse des espèces animales protégées

- constater les infractions en matière de pêche, d’urbanisme, d’hygiène alimentaire et de santé publique…

- exercer la police des bois et forêts, des feux ainsi que de la protection de la faune et de la flore (la brigade lutte également contre les dépôts sauvages et peut concourir à la police de l’eau pour constater des pollutions)

- constater les infractions en cas d’aménagement non autorisé des voiries par des particuliers ou des professionnels ainsi que celles liées au Code de la route

La brigade territoriale remplit d’autres missions (périodiques ou ponctuelles), parfois conjointement avec les services de l’État :

- surveillance des terrains agricoles et prévention des vols

- participation à la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI)

- prévention et répression des habitants ne respectant pas les normes liées à l’écobuage

- contrôle de la traçabilité des coquillages de l’Étang de Thau

- vérification de la régularité des permis de chasse et de l’équipement des chasseurs

- verbalisation des véhicules circulant sur des chemins protégés

- contrôle de la régularité des constructions en zone littorale

- contrôle de l’hygiène sanitaire dans les restaurants

La brigade intercommunale du syndicat intercommunal du Grand Nouméa

En Nouvelle-Calédonie, une brigade intercommunale de 12 gardes champêtres a été mise en place par le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa. Cette brigade est placée sous l’autorité du gestionnaire de la fourrière intercommunale. Il interviennent sur les 4 commune peuplées d'environ 179 500 habitants. Les agents retenus sont chargés des missions dévolues aux gardes champêtres, c'est-à-dire : garantir le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publiques. Leurs missions sont celles prévues par le code des communes au titre des pouvoirs de police du Maire et par le code de procédure pénale, ainsi que par la définition statutaire des missions de la fourrière intercommunale.

La brigade des gardes champêtres du Grand Belfort (90)

La brigade de gardes champêtres intervient sur près de 52 communes du Territoire de Belfort. Ce service qui a pour mission d'assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques et essentiellement les polices de l’environnement, de l'urbanisme et vétérinaires a été créé en partenariat avec le Conseil général en 1993. Il bénéficie aujourd'hui d'une expérience de dix ans mise au service des collectivités territoriales du département.

La brigade des gardes champêtres est composée de 10 agents titulaires du concours de garde champêtre de la fonction publique territoriale, employés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort qui gère les agents et fournit le matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

Leur temps de travail est partagé entre l'ensemble des collectivités adhérentes. Chaque ban communal est régulièrement visité, selon un planning de travail hebdomadaire. Placés sous l’autorité du maire, les gardes nature sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire et veillent à la protection de l'environnement.

La police du marais de Saint-Omer

Créée fin 2010, cette unité est chargée de faire respecter sur le marais-et ses abords immédiats-de la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, les règles de navigation, de sécurité ainsi que la réglementation en matière de pêche, de chasse et de veiller à la salubrité, et ce, sur l'eau mais aussi sur les berges. De ce fait, elle veille aussi au respect des lois concernant l'agriculture au sens le plus large du terme, l'urbanisme et la circulation. Cette brigade assure également une présence préventive en matière de protection des biens et des personnes comme de sécurité publique et peut aussi contribuer aux secours et à l'assistance des usagers.

Le service de Police Rurale de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure

Ce service est chargé essentiellement de veiller sur la très grande voie verte de ce très vaste secteur (sécurité, salubrité, tranquillité) ainsi que les activités connexes à cet environnement : chasse, pêche, ... . Ce service est appelé à évoluer afin d'établir une plus grande présence en ces lieux mais aussi afin de mieux faire respecter les réglementations en matières rurale et environnementale sur tous les secteurs de la Communauté d'Agglomération.

La Brigade Intercommunale de l'Environnement de la Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois

Créée en 2017, elle est composée uniquement de gardes champêtres. La brigade intervient principalement dans les domaines environnementaux (contrôle de la chasse, de la pêche, la protection de la faune et de la flore sauvage, le contre braconnage, lutte contre les dépôts sauvages). Les gardes champêtres interviennent sur les 39 communes et sont placés sous l’autorité des Maires. Ils exercent également des missions de police rurale et municipale, comme la police de la route et de l'urbanisme, l'intervention sur la divagation d'animaux, la lutte contre les infractions en matière de circulation sur les chemins ruraux, le stationnement et veillent à la protection de la Réserve Naturelle du parc d'Isle.

Ce service de la communauté d'agglomération fait suite à une demande des communes, pour leur apporter un soutien de patrouille et de vigilance sur des secteurs ruraux. La brigade travaille en coopération avec la Gendarmerie, la Police Nationale, ainsi que l'OFB.

Nouveaux services

Depuis 2017, nous pouvons observer la création de nouvelles unités de ce type dont en Ile-de-France en 2018. Par ailleurs, dans la région des Hauts-de-France, en Normandie ou dans d'autres territoires, des gardes champêtres deviennent intercommunaux, seuls, ou à plusieurs ou en collaboration avec des policiers municipaux devenant eux-aussi intercommunaux. Depuis cette année aussi, bien que ce fait ne soit pas nouveau, plus de gardes champêtres sont également recrutés en sus de policiers municipaux dans les services compte tenu des spécificités de vocation et judiciaires de ce corps (environnement, ruralité, protection de la flore et de la faune sauvages et domestiques).

Effectifs

Une donnée statistique du ministère de l'Intérieur sur les polices municipales annonce un effectif de 983 gardes champêtres en activité[14]. Mais beaucoup de communes comportant un ou plusieurs gardes champêtres n'y figurent pas. Des effectifs de policiers municipaux sont inscrits alors que des postes n'existent pas. On estime l'effectif de gardes champêtres légèrement inférieur à 1 500.

| Année | Effectif des gardes champêtres |

|---|---|

| 1845 | 34 431 |

| 1851 | 35 025 |

| 1884 | 28 589 |

| 1958 | 30 000 |

| 2011 | 2 400 |

| 2012 | 1 800 |

| 2013 | 1 500 |

| 2015 | 1 100 |

| 2017 | 1 300 |

| 2018 | 726[15] (Chiffres non vérifiés par les Préfectures) |

Aujourd'hui

Cadre juridique

En 2016, le code de l'environnement et le code de procédure pénale donnent plus de pouvoirs aux gardes champêtres, en particulier d'investigations en matière rurale et environnementale.

En 2017, après une validation par l'Association des maires de France (AMF) et du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale, une revalorisation du plafond de l’indemnité spéciale de fonction (ISF) des gardes champêtres passe de 16 à 20 %, dans le cadre de l'équité face aux policiers municipaux[16]. Cette année voit aussi un renforcement de plus des prérogatives des gardes champêtres (investigations en matières environnementale et rurale, constatations de faits concernant les biens, code de la route) ainsi qu'une consolidation de leur statut.

En 2021, la proposition de loi sécurité globale est adoptée. Après 600 ans de fonctions, les gardes champêtres voient enfin leur image modernisée par la création d'une tenue de service, d'une officialisation des cartes professionnelles et une uniformité des véhicules de fonctions.

Actuellement, on compte environ 1 300 gardes champêtres communaux et intercommunaux tous grades confondus[1], employés par des communes en majorité rurales. Sur ce dernier point, il est intéressant de constater qu'une proportion non négligeable de gardes champêtres est toutefois employée par des communes urbaines à forte densité de population et affectée à des tâches de police municipale, notamment la surveillance du stationnement. Pour de nombreux syndicats et instances représentatives de la profession, cette utilisation détournée provoque un déséquilibre et un malaise profond dans cette profession. Les gardes champêtres territoriaux ont exprimé aux instances nationales et locales leurs vives inquiétudes quant à leur existence. En effet, leur nombre réduit, le recrutement par un concours peu « filtrant » dû au peu de candidats, ceci étant du fait de la méconnaissance de ce corps et de ses missions, y compris par leurs propres ou potentiels employeurs, la moyenne d'âge élevée ainsi que l'absence d'une catégorie B spécifique font que ce métier oublié de tous est sur la voie d'une agonie lente mais certaine, souvent au profit des polices municipales, des ASVP, dans certains cas des « éco-gardes » voire d'agents territoriaux ayant la qualité de « garde particulier » (assermentation à l'article 29 du code de procédure pénale).

Toutefois, on constate un retour de la profession en raison de son régime juridique moins restrictif que celui de la police municipale, ainsi que moins onéreux[17], et du fait d'élus soucieux de l'environnement ou de la ruralité.

Il faut aussi reprendre en compte les attributions spécifiques de ces fonctionnaires territoriaux chargés de la police des campagnes. Ces attributions ont récemment évolué avec une technicité accrue vers le traitement des atteintes aux propriétés publiques ou privées, à la forêt et bien évidemment à l'environnement. Outre la spécialisation dans le traitement des problématiques propres aux territoires ruraux, ces nouvelles attributions étendent la sphère d'action des gardes champêtres actuels vers l'espace périurbain. Cette situation souligne et fait apparaître la spécificité originelle de ces fonctionnaires territoriaux ; en sus de l'application des pouvoirs de police municipale et de leur rattachement à l'autorité administrative du Maire, les gardes champêtres sont investis de pouvoirs de police accrus découlant de lois spéciales aujourd'hui codifiées et qui leur confèrent une plus large compétence judiciaire que s'ils étaient au sens strict « agents de police judiciaire adjoints ».

L'article 21-2 du code de procédure pénale est en effet précis sur les modalités de constatation des agents de police municipale qui doivent se conformer aux ordres de leurs chefs, etc. Les gardes champêtres eux, recherchent et constatent les délits et les contraventions dans un grand nombre de domaines, en se conformant aux textes de lois de référence (code de procédure pénale, code de la sécurité intérieure, code forestier, code de l'environnement, etc.) Ces différents textes font apparaître une certaine autonomie dans les attributions du garde champêtre qui travaille souvent seul sur un grand territoire. Il est communément en relation avec la gendarmerie, notamment ses officiers de police judiciaire, ainsi qu'avec d'autres acteurs de la ruralité. Il rend régulièrement compte au maire de ses activités, reçoit ses éventuelles directives et lui adresse une copie des procédures qu'il dresse et transmet au Procureur de la République. Le garde champêtre parcourt le territoire pour lequel il est assermenté où il recherche les infractions de sa compétence, vérifie l'application de la loi et des règlements en matière de police municipale, crée des réseaux relationnels, s'informe des activités qui s'y déroulent et y maintient le lien social….

Accès à la profession

Le métier de garde champêtre territorial est accessible par :

- concours externe organisé par les Centres de gestion de la fonction publique territoriale[18]

- détachement de fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques jugés aptes à l'exercice des fonctions de garde champêtre et relevant dans son emploi actuel (catégorie C) d'une échelle de rémunération transposable.

- accès par les emplois réservés du ministère des Armées[19].

Déroulement de carrière

Le cadre d'emplois des gardes champêtres est constitué de deux grades (décret 94-731 du 24 août 1994 modifié le ). Les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.

L'accès à l'actuel cadre d'emploi se fait au grade de garde champêtre chef (échelle 5 de la catégorie « C »).

Compte tenu de l'évolution des prérogatives notamment en matière d'audition et d'enquête judiciaire, les instances représentatives de la profession militent pour une extinction des deux grades de garde champêtre en catégorie C et la création d'un grade unique de garde champêtre en catégorie B. Cette évolution est logique et nécessaire eu égard aux compétences faisant appel à un niveau d'expertise proche de celui des officiers de police judiciaire (OPJ). Toutefois, toute réforme passe par un concours adapté et une formation initiale en phase avec les prérogatives précitées mais également avec l'environnement physique et humain du garde champêtre territorial (monde agricole, ruralité, environnement...). La très grande majorité des gardes champêtres accédant à la profession sollicitent l'aide de leurs aînés afin de pallier l'insuffisance grave de la formation initiale d'application.

Uniforme

L'uniforme du garde champêtre ainsi que les galons ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique à ce jour et restent donc à la seule discrétion du maire ou du président de l'établissement public recruteur. Il existe toutefois une obligation de port d'une plaque en métal ou d'étoffe posée par l'article R522-1[20] du code de la sécurité intérieure. Cette plaque doit comporter les mentions « LA LOI », le nom de la commune employeur ainsi que celui du garde.

Concernant l'expression symbolique des grades (pattes d'épaules), il appartient également aux maires ou aux présidents de l'établissement public de les définir. Ainsi, certains gardes champêtres chefs (grade de recrutement) arborent un, deux ou trois chevrons ou un galon tranché de vert, argentés ou or, pour marquer leur statut de carrière.

Une circulaire du ministre de l'Intérieur du invite les maires à veiller attentivement à la tenue des gardes champêtres et à exiger de ceux-ci qu'ils portent constamment et de façon apparente les attributs de leurs fonctions (plaque), ajoutant qu'il serait désirable que ces agents soient revêtus d'un uniforme.

Bien qu'appartenant au cadre d'emploi dit de « police municipale », le port de l'uniforme prévu pour les agents de la police municipale (bleu marine – bande et passepoil gitane) est interdit au garde champêtre, du fait justement qu'il n'est pas « agent de police municipale ».

Nous pouvons cependant noter souvent la présence de tenues bleues marine avec bande(s) et passepoil verts, le port du képi ainsi que le port de tenues kaki.

La loi sécurité globale voté définitivement le fixe un article 6 quinquies en ces termes :

| Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑5 ainsi rédigé : | |

| « Art. L. 522‑5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. » | |

| « Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. » |

Le Ministère de l'intérieur doit signer un arrêté qui définira la tenue officielle des gardes champêtres.

Organisation

Les gardes champêtres opèrent généralement seuls dans des communes isolées et dites « rurales ». Ils peuvent quand même êtres organisés et structurés de différentes manières dans des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les services se découpent en général en brigades ou en groupes.

Il peut y avoir des effectifs spécialisés :

- brigade intercommunale ;

- brigade nautique ;

- brigade fluviale ;

- brigade équestre ;

- brigade VTT ;

- brigade verte ;

- brigade environnement.

Armement

L'arme des gardes champêtres jusqu'à la 3e république était le sabre briquet, le sabre qu'utilisait l'infanterie napoléonienne. Ce sabre à lame courte modèle An IX (lame de 59 cm, longueur totale de 75 cm), en acier et forgé d'une seule pièce, équipait les sous-officiers et les soldats de la Garde impériale puis les gardes champêtres. Ce sabre était utilisé principalement pour le combat au corps à corps. Il était surtout employé à des fins pratiques et utilitaires plutôt que guerrières. Des pistolets à silex équipaient ces fonctionnaires, pistolet de type An IX qu'utilisaient aussi les gendarmes à cette époque.

Aujourd'hui ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure[21] portant application du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Second alinéa de l'art. R522-1 du code de la sécurité intérieure[22].

À cet effet, il peut, lui-même, acquérir, détenir et porter des armes :

- de catégorie B (armes à feu de poing, d'épaule, armes à impulsion électrique à distance) ;

- de catégorie C (armes de type flash-ball) ;

- de catégorie D (armes à impulsions électriques de contact, matraques télescopiques, aérosols).

Les gardes champêtres peuvent être armés de n'importe quel calibre de la catégorie B (9 mm, 38 spécial, 44 magnum, 357, 45 ACP, etc.). Et contrairement à l'agent de police municipale, le garde champêtre peut donc être armé à la seule discrétion du maire et après en avoir informé le préfet, lequel ne peut que se borner à viser l'autorisation municipale.

Depuis le , les gardes champêtres sont soumis à la formation obligatoire, uniquement pour l'armement de catégorie B1° (armes à feu de poing).

Grades

Les grades d'épaules sont souvent verts forestier et surmontés des rameaux de chêne et d'olivier croisés signifiant la force (ou l'autorité ou la justice ou encore la sagesse) et la paix, brodés en argent ou en or pour la brigade verte. Ces rameaux peuvent être interprétés dans le cas précis pour la profession pour la sauvegarde de la biodiversité sauvage et de la culture forestière d'un côté et de l'autre celle des cultures et autres activités rurales. Nous pouvons observer aussi des pattes d'épaules ou épaulettes vertes (de différents tons) sans aucun ornement ou encore surmontées d'épis de blé ou d'orge symbolisant la ruralité, la protection des biens ruraux et rappelant la vocation première de son ancêtre : le garde messier .

Depuis le , il ne reste plus que ces deux grades :

- garde champêtre chef (C2) ;

- garde champêtre chef principal (C3).

Les deux grades inférieurs de garde champêtre principal stagiaire et garde champêtre principal titulaire ont été supprimés.

Formation initiale

À l'issue de sa nomination par le maire ou le président de l'EPCI, le garde champêtre est nommé stagiaire pour une durée de un an renouvelable une fois, comme tous les fonctionnaires. Cette période de stage commence par une formation initiale d'application obligatoire (FIA) de 70 jours. Cette formation en alternance se déroule en deux phases :

- Phase théorique (cours magistraux dispensés au sein des Centres nationaux de la fonction publique territoriale d'Amiens et de Montpellier) ;

- Phase pratique (stages), dont un que le garde choisit d'effectuer dans la structure la mieux adaptée à son activité future. Souvent, ce sont plusieurs journées à la brigade de gendarmerie ou au commissariat local qui permettent de mieux se connaître, et de faire naître une efficace synergie. Les stages sont aussi effectués au sein de l'ONF et de l'OFB. Un stage supplémentaire ou d'autres stages en sus peut ou peuvent se faire dans une association ou une structure diverse : centre de sauvetage animalier, MJC, Conservatoires d'Espaces Naturels/du Littoral..., autre(s) services(s) territorial(aux) dont de police, etc..., stage(s) supplémentaire(s) en sus des stages initiaux obligatoires au sein de la Gendarmerie, de l'ONF, de l'OFB, d'un autre service composé de garde(s) champêtre(s) et au sein du service d'emploi, stages dans divers Services en DDT/DDTM : Littoral, Agriculture, Environnement ..., en DDPP/DDETSPP : Protection Animale et Environnement, Alimentation ... en DREAL : Service Environnement dont Cellule CITES ... .

À l'issue de la FIA, le garde champêtre stagiaire reçoit une attestation de suivi revêtue d'une mention illustrant l'aptitude ou l'inaptitude du garde. Il appartient alors à l'autorité de nomination de décider de la titularisation du garde au regard de cette appréciation. Le garde champêtre stagiaire peut ou doit également, par la suite, suivant son affectation, effectuer des stages complémentaires à l'issue de la FIA : armement, spécialisation ou renforcement d'acquis dans un ou plusieurs domaines, diverses techniques, droits locaux ...

Le garde champêtre dans la culture

Beaucoup d'objets, surtout anciens, font connaître ce fonctionnaire : fèves, plats, images, cartes postales mais également santons de Provence dans les crèches. Beaucoup d'anciennes chansons et histoires le citent, tout comme un grand nombre d'ouvrages. Un film français muet intitulé La Tournée du garde champêtre a été conçu par Louis Feuillade en 1908. Pour la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle, cet agent de la force publique est bien présent.

Des œuvres littéraires le mettent en scène ou parlent de lui, en particulier celles sur la ruralité ou concernant des enquêtes judiciaires (certains Maigret, un bon nombre de celles d'Éric Holder, de René Fallet, etc.). L'ayant comme personnage principal : par exemple, les romans policiers de la série Léon Sublet Garde Champêtre de Bernard Le Guével, premiers ouvrages avec ce héros, écrits au début des années 2000, avec des histoires se passant de nos jours.

Dans les bandes dessinées, le garde champêtre est assez souvent représenté, quelques exemples : le personnage de Cafougnette (issu de la plume de Jules Mousseron) dans les années 1930 qui dans un épisode embrasse la carrière, le rendant service Cyprien dans la BD avec comme héroïne Prudence Petitpas de Maurice Maréchal (années 1960), plus secondaire le colérique servant dans le village du Docteur Poche, personnage de Marc Wasterlain (années 1970 à 2000 incluses), Job Kaskertenn personnage fameux exerçant dans le village de Kerfar en Bretagne né de l'imagination de René Le Honzec (années 2000).

Le film Ni vu, ni connu — issu du livre L'Affaire Blaireau d'Alphonse Allais écrit en 1899 — conçu en 1957. Cette œuvre met en scène un garde champêtre, Parju joué par Moustache, aux prises avec un braconnier notoire, Blaireau, interprété par Louis de Funès.

Le film Le garde champêtre mène l'enquête de 1961 avec Louis de Funès. Si le film parle de garde champêtre, il ne le met pas en scène.

Les films La Fiancée du pirate, Le Chômeur de Clochemerle et d'autres des années 1950 et 1960 ont dans ces principaux personnages un garde champêtre.

Beaucoup d'œuvres du septième art de ces années mais également plus récentes, jusqu'aux débuts des années 1990, montrent ce fonctionnaire, de manière fortuite ou de manière plus importante dans certains passages : certains films (La loi, c'est la loi, La Guerre des boutons (1962), Signé Furax, etc.), des épisodes de séries télévisées (Imogène, Graines d'orties,, etc.), certains épisodes de la série de films Mon curé, un épisode de séries télévisées (Des grives aux loups, etc...). Dans certains cas, il peut être cité (film policier : L.627…).

L'émission de télévision pour enfants des années 1980 Le Village dans les nuages a parmi les personnages principaux Oscar Paterne (marionnette), ancien garde champêtre. Des passages sont des scènes d'antan lorsqu'il était en activité.

À propos de marionnettes, le garde champêtre est souvent représenté : les plus fameux sont, parmi tant d'autres : « le cadoreux des champs » autour du personnage Lafleur du théâtre amiénois des Cabotins (XIXe siècle), Bassinet, tête sculptée par Eugène Lambert et habillé par George Sand (XIXe siècle).

La série télévisée Alex Hugo, créée en 2014, a comme héros un ancien policier de PJ devenu garde champêtre, en zone de montagne. La série, se passant de nos jours, met en scène les qualités d'enquêteur de ce personnage ainsi que celles de son adjoint.

La mini-série télévisée "Les Hautes Herbes", créée en 2021 et diffusée en janvier 2022, a dans ses personnages principaux une garde champêtre, Maud Lefort interprétée par l'actrice India Hair. Les scènes se passent de nos jours et mettent en avant la perspicacité et l'esprit d'écoute et d'empathie de cette fonctionnaire.

Les arts de la rue le montraient ou le citaient souvent et, de nouveau, depuis le début des années 2000 : que ce soit en pièces, sketchs se passant autrefois ou de nos jours ou comme personnage d'animations de foires, de marchés, d'événements, etc., dans ce cas précis souvent sous une forme d'antan. À ce titre, Jean-Pierre Monmarson, artiste et ancien veilleur de nuit, anime les foires et marchés du Périgord en endossant l'uniforme de garde champêtre des années 70 avec tambour et bonne humeur. Il a écrit un livre en collaboration avec Michel Lionnet Le garde champêtre et l'enfant, souvenirs apocryphes de ce personnage, survivant de la Première Guerre mondiale, résistant pendant la deuxième et traversant le siècle.

Enfin, beaucoup de communes libres (comme celle de la rue Saint-Malo à Dinan) ont un garde champêtre d'honneur, la commune libre de Montmartre en a un également : décédé en 2012, le barbu Anatole, qui a eu cette fonction pendant 35 ans, est sans doute l'un des Parisiens qui a été le plus photographié, devenant même une icône.

À signaler que depuis 2017, la commune de Bargemon dans le Var, possède en son sein un musée unique au monde : celui du garde champêtre où des milliers d'objets liés à ce métier, des plus anciens aux plus récents, sont exposés au public. Lieu créé par le maire et le garde champêtre du village, ce dernier ayant particulièrement fourni les pièces à contempler.

Notes et références

- « Valls fait un geste pour les policiers municipaux », (consulté le )

- « La police des campagnes », sur Légifrance (consulté le )

- « Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres », sur Légifrance (consulté le )

- « Site de la Fédération Nationale des Gardes Champêtres », sur gardechampetre-fngc.fr (consulté le )

- Gérard Boutet, La France en héritage, Librairie Académique Perrin, , p. 678.

- « Article 15 alinéa 3 du CPP », sur Légifrance (consulté le )

- « Article 21 alinéa 3 du CPP », sur Légifrance (consulté le )

- « Article 22 du CPP », sur Légifrance (consulté le )

- « Article 23 du CPP », sur Légifrance (consulté le )

- « Article 24 du CPP », sur Légifrance (consulté le )

- « Article 27 du CPP », sur Légifrance (consulté le )

- Code de procédure pénale - Article R188 (lire en ligne)

- « La brigade verte », sur brigade-verte.fr (consulté le )

- « Donnée statistique du ministère de l’Intérieur », sur Data.gouv.fr (consulté le )

- Alexandre Léchenet, « La France a perdu un quart de ses gardes-champêtres en cinq ans », sur lagazettedescommunes.com, (consulté le ).

- « Revalorisation du plafond de l’Indemnité spéciale de fonction (ISF) des gardes champêtres de 16 à 20 % », sur www.amf.asso.fr (consulté le )

- Cédric Renaud, « Gardes champêtres : l'inattendu "come-back" » (consulté le )

- « Centre de gestion de la fonction publique territoriale », sur FNCDG (consulté le )

- « Disposition relatives aux emplois réserves et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre », sur Legifrance (consulté le ).

- « Code de la sécurité intérieure, Article R522-1 » (consulté le )

- « Article R312-22 du CSI et suivant », sur Légifrance (consulté le )

- « Code de la sécurité intérieure », sur Légifrance (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres

- « Site des Gardes champêtres communaux et intercommunaux de France », Fédération Nationale des Gardes Champêtres (consulté le )

- « Emplois réservés », Ministère de la défense (consulté le )

- « Concours garde champêtre principal 2013 », FNCDG (consulté le )

- La brigade verte du Haut-Rhin, Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin

- Site internet du Collectif des Gardes Champêtres de France : https://collectifgc.wixsite.com/website

Bibliographie

- Fabien Gaveau, « De la sûreté des campagnes : Police rurale et demandes d'ordre en France dans la première moitié du XIXe siècle », Crime, histoire et sociétés, Droz, vol. 4, no 2, , p. 53-76 (lire en ligne)