François Antoine

François Antoine, né vers 1694 à Paris et mort le à Dax, est un gentilhomme français, sous-lieutenant de la Capitainerie royale de Saint-Germain-en-Laye et porte-arquebuse de Louis XV[1].

| François Antoine | ||

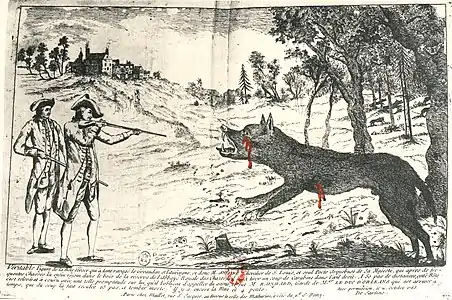

François Antoine abat la Bête du Gévaudan. Estampe coloriée, BnF, recueil Magné de Marolles, vers 1765. | ||

| Naissance | Paris |

|

|---|---|---|

| Décès | (à 77 ans) Dax |

|

| Allégeance | Royaume de France | |

| Arme | Capitainerie Royale de Saint-Germain-en-Laye | |

| Grade | Sous-lieutenant | |

| Faits d'armes | Avoir tué l'une des possibles bêtes du Gévaudan | |

Il est passé à la postérité pour avoir prétendument tué, le , la célèbre Bête du Gévaudan. Ce fait d'armes est contesté puisque les attaques reprirent quelques semaines après son départ du Gévaudan[2].

Biographie

Né vers 1695[3] - [4], François Antoine appartient à la noblesse au rang d'écuyer[5]. François est son prénom et Antoine son patronyme[4]. Aucun « nom de terre » n'est accolé à ce dernier, contrairement aux affirmations de nombreux auteurs qui le nomment « de Beauterne ». Il s'agit en fait d'un titre de courtoisie utilisé par son fils cadet né en 1748[n 1] : Robert-François Antoine, dit « de Beauterne »[7].

Ses parents, Jean-Marc Antoine (Saint-Germain-en-Laye, 1669 - Versailles, 1737) et Marie Cécile Le Maire (décédée en 1746)[8], passent un contrat de mariage à Paris le chez Guillaume Levesque, notaire exerçant rue Saint-Séverin[9].

L'acte de baptême de François Antoine n'a pas été découvert. Cela laisse supposer qu'il est né à Paris, où ses parents se sont mariés quelque deux ans auparavant et d'où sa mère, fille d'un banquier en Cour de Rome, est originaire. En effet, l'état civil parisien antérieur à 1860 a été totalement détruit en mai 1871. Il n'a été rétabli qu'à raison d'un tiers mais aucun acte de naissance n'a été reconstitué pour François Antoine[10].

Il épouse successivement[11] :

- Marie Catherine Guérin, fille du bâtonnier des avocats de Paris, par contrat de mariage passé le chez Pierre Desplasses, notaire parisien exerçant rue de Buci[12] ;

- Élisabeth Longy[13], fille du receveur des octrois de Châlons-en-Champagne, le en l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs de Paris. L'acte, transcrit sur les registres de la paroisse Saint-Louis de Versailles où demeurent les parties[14], précise que contrairement à la coutume, les fiançailles et le mariage ont été célébrés le même jour, summo mane (= au petit matin, c'est-à-dire le plus discrètement possible), après dispense de bans accordée la veille par l'archevêque de Paris, Charles Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc, pour Raisons a luy connües. La paroisse Saint-Pierre-aux-Bœufs était l'une de celles qui recevaient, à Paris, les mariages clandestins non autorisés des parents. La fille aînée du couple, Élisabeth Marie Françoise, naîtra le 24 septembre 1744[15], soit quatre mois après le mariage. Ce dernier gagnait donc à être célébré en catimini... Élisabeth Longy décède à Versailles le (= 24 nivôse an 8), veuve non remariée, âgée de 84 ans (donc née vers 1716)[16].

Le père et le grand-père paternel de François Antoine sont porte-arquebuse du roi. Lui-même entame sa carrière en 1720 dans le régiment royal des dragons réguliers de Beaucourt. Par la suite, Louis XV le charge d'éradiquer les loups du royaume. Le , il est fait sous-lieutenant des chasses de la Capitainerie royale de Saint-Germain-en-Laye. Il accompagne le roi à l'étranger et lui sauve plusieurs fois la vie. Jean-Baptiste Oudry lui offre une peinture figurant la chasse au loup à Versailles[17] - [18]. Il est fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le .

Parti prendre les eaux à Dax pour soigner ses rhumatismes, il y meurt le . Son acte de sépulture indique qu'il est âgé de 77 ans (donc né vers 1694) et précise qu'il est enseveli dans la cathédrale[19].

Descendance

Jean François Antoine[3], fils aîné de François Antoine et capitaine aux chevau-légers de la maison du roi, succède à son père en tant que « seul porte-arquebuse du roi. » C'est ensuite le fils cadet de François Antoine, Robert-François Antoine de Beauterne, qui hérite de l'office après son frère aîné[20].

Par la branche cadette des Antoine de Beauterne, la génération suivante est représentée par Norbert Antoine de Bauterne[3], devenu à son tour le porte-arquebuse de Napoléon Ier lorsque celui-ci rétablit l'office[21] au sein du service du grand veneur[22] de la cour impériale, dans la continuité des usages monarchiques de l'Ancien Régime[23].

Enfin, Robert-Augustin Antoine de Beauterne (1803-1846)[24], auteur d'ouvrages catholiques édifiants destinés aux adolescents[25], personnifie la sixième génération de la famille Antoine[26].

La Bête du Gévaudan

En juin 1765, sous les ordres de Louis XV et de Étienne-François de Choiseul, François Antoine succède aux louvetiers normands D'Enneval père et fils pour tuer la Bête du Gévaudan[27]. « Le Roi vient de se déterminer à envoyer le sieur Antoine, son porte-arquebuse, avec six autres bons tireurs et de bons chiens, dans le Gévaudan, pour y donner la chasse au monstre »[28]. Antoine reçoit l'ordre du roi le 8 juin et arrive au Malzieu le 22 du même mois, accompagné de son fils Robert-François de Beauterne, jeune chevau-léger de dix-sept ans[29].

Pour Antoine, la Bête n'est rien d'autre qu'un loup. C'est ce qu'il écrit dans l'une de ses nombreuses correspondances : les traces relevées n'offrent « aucune différence avec le pied d'un grand loup »[30]. Le porte-arquebuse ne parvient cependant pas immédiatement à débusquer l'animal. Mis à mal par la géographie du pays, il demande de nouveaux chiens en renfort[30]. À la mi-juillet, il s'installe avec ses gardes au Besset, paroisse de La Besseyre-Saint-Mary.

Le 9 août, la Bête est débusquée près de Servières mais elle s’enfuit sans qu’on puisse la tirer. Les chasseurs rebroussent chemin vers le Besset. Moins de trois heures plus tard, la Bête vient tuer une vachère à moins de 500 mètres des fenêtres du château[31]. Le 16 du même mois, il fait incarcérer trois membres du clan Chastel à Saugues, après une altercation avec ses propres gardes de la capitainerie royale.

Le 18 septembre, après de long mois de traque et d'échecs, il se rend près de Saint-Julien-des-Chazes en Auvergne, où la Bête n'y a jamais été signalée. Il voit un énorme loup venir à lui et lui tire dans l'œil avec sa canardière, chargée de 5 coups de forte poudre, de 35 postes à loup et d’une balle de calibre. Ce coup le fait reculer de deux pas. Le loup tombe mais se relève aussitôt. Antoine, qui n’a pas eu le temps de recharger, tire son couteau de chasse et retourne sa canardière pour assommer l’animal avec la crosse. Le garde-chasse Rinchard accourt et tire un coup de carabine. Le loup avance de quelques mètres et meurt[32]. Antoine en conclut qu'ils s'agit de la Bête et la fait aussitôt ouvrir par un chirurgien de Saugues. La dépouille arrive jusqu'à Versailles. Le Roi déclare la Bête du Gévaudan officiellement morte et autorise son porte-arquebuse à porter dans ses armes un loup mourant pour honorer son fait d'armes[33] - [n 2].

Pourtant, les massacres reprennent en Gévaudan après le départ des chasseurs. L’Intendant de justice de Clermont-Ferrand rapporte dans une lettre les soupçons à l'encontre du porte-arquebuse du Roi : « On a dit que rien ne prouvait que le loup tué fût l’auteur de tous les maux »[34]. Pour Ollier, curé de Lorcières, François Antoine « a trompé et la Cour et les peuples en disant que c'est un loup ». Bès de la Bessière, consul de Saint-Chély-d'Apcher, déclare que « l'animal tué par Antoine n'était pas la Bête qui avait fait tant de dégâts ; Antoine tua trois loups dans la même chasse et les conduisit à Paris en poste; mais sans doute il n'en montra qu'un pour mieux jouer son rôle et faire croire que c'était la fameuse Bête. Peut-être céda-t-il les autres à des gens qui les portèrent çà et là pour gagner de l'argent ».

Malgré le mécontentement général et la consternation des curés, François Antoine ne reviendra pas en Gévaudan. Il soutiendra qu'il a bien tué la Bête, bien que les actes de sépulture locaux de 1766 et 1767 contredisent ses affirmations.

Fiction

- Dans le téléfilm La Bête du Gévaudan de 1967, Guy Tréjan tient le rôle « D'Antoine de Beauterne ».

- Johan Leysen prête ses traits au personnage de « Beauterne » dans Le Pacte des loups de Christophe Gans sorti en 2001.

- Dans le téléfilm La Bête du Gévaudan de Patrick Volson de 2003, c'est Louis-Do de Lencquesaing qui incarne « De Beauterne ».

- En 2015, « Beauterne » est le personnage central de La Malbête, une bande dessinée d'Aurélien Ducoudray et de Pierre-Yves Berhin [35].

Notes et références

Notes

- Selon l'historien Jean-Marc Moriceau, Robert-François Antoine de Beauterne est le « troisième fils de François » et « gendarme de la garde du roi[6] ».

- [image] Blason des Beauterne avec l'adjonction du loup mourant.

Références

- Alain Bonnet, Chronologie et documentation raisonnées, 2008.

- Michel Louis, La Bête du Gévaudan, L'innocence des loups, 1992, Perrin (Tempus).

- Bézard 1924, p. 174.

- Colin 1997, p. 51.

- Colin 1997, p. 50.

- Moriceau 2008, p. 12.

- Colin 1997, p. 49-50.

- Geneanet.

- Archives nationales. Vue 15/17.

- Le premier acte de naissance reconstitué au nom d'Antoine ne date que de 1734. Recherche faite par Thierry Couture le 9 mars 2019 sur le site Internet des Archives de Paris.

- Geneanet.

- Archives nationales. Minutier central. Vue 1/18.

- Geneanet..

- Archives départementales des Yvelines. Versailles, paroisse St Louis, BMS. Vues 14/66 et 42/66.

- Archives départementales des Yvelines. Versailles, paroisse St Louis, BMS. Vue 51/72.

- Archives départementales des Yvelines. Versailles, actes de décès. Vue 61/170.

- La Chasse au loup, J-B Oudry, 1746, Musée du Louvre.

- Notice des tableaux exposés dans les galeries du Musée impérial du Louvre..., Frédéric Villot, 1855.

- Archives départementales des Landes. Dax, paroisse Notre-Dame, BMS.Vue 92/374.

- Colin 1997, p. 49-51.

- Colin 1997, p. 51-52.

- Pierre Branda, Pierre-François Pinaud, Clémence Zacharie et Thierry Lentz (dir.), Quand Napoléon inventait la France : dictionnaire des institutions politiques, administratives et de cour du Consulat et de l'Empire, Paris, Tallandier, coll. « Bibliothèque napoléonienne », , 766 p. (ISBN 978-2-84734-410-3), p. 330.

- Charles-Éloi Vial, Les chasses impériales de Napoléon Ier (thèse), École des chartes, 2011, présentation en ligne.

- Catalogue général de la BnF, notice de personne, lire en ligne.

- (en) Frank Paul Bowman, French Romanticism : Intertextual and Interdisciplinary Readings, Baltimore / Londres, Johns Hopkins University Press, coll. « Parallax : re-visions of Culture and Society », , XII-243 p. (ISBN 0-8018-3884-3), p. 37.

- Colin 1997, p. ?.

- Michel Louis, La Bête du Gévaudan, 1992 et 2003, Perrin.

- L'intermédiaire no 1733, vol.XCIII.

- Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup : la question des attaques sur l'homme en France, XVe-XXe siècle, Paris, Pluriel, coll. « Pluriel », , 634 p. (ISBN 978-2-8185-0505-2).

- Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome II, p. 1162.

- Lettre du 9/08/1765, Archives départementales du Puy-de-Dôme.

- François Fabre, La bête du Gévaudan, édition complétée par Jean Richard, édition De Borée, 2006, chapitre XII.

- Mazel et Garcin 2008, p. 132.

- L’Année Littéraire, octobre 1765.

- Nouvelle série 2015 : La Malbête sur le site de l'éditeur.

Voir aussi

Bibliographie

- Yvonne Bézard, « Les porte-arquebuses du Roi », Revue de l'histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, Versailles, Librairie Léon Bernard, , p. 142-174 (lire en ligne).

- Serge Colin, « Autour de la Bête du Gévaudan : le véritable état-civil du porte-arquebuse du roi », Bulletin historique de la Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, t. LXXIII, , p. 45-52.

- Serge Colin, « Les traqueurs de la Bête du Gévaudan : légende, errements, réalité », Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, Mende, Société des lettres, sciences et arts de la Lozère, no 23, 1er semestre 2007, p. 117-133 (ISSN 0484-8691).

- Sylvain Gagnière, « La Bête du Gévaudan était bien un loup », Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, Mende, Société des lettres, sciences et arts de la Lozère, no 6 (nouvelle série), , p. 142-146.

- Éric Mazel et Pierre-Yves Garcin (photographies de Didier Daarwin), La bête du Gévaudan à travers 250 ans d'images, Marseille, Gaussen, coll. « Les musées de l'imaginaire », , 141 p. (ISBN 978-2-35698-003-8).

- Jean-Marc Moriceau, La bête du Gévaudan : 1764-1767, Paris, Larousse, coll. « L'histoire comme un roman », , 284 p. (ISBN 978-2-03-584173-5).

- Edmond Du Fornel Du Roure de Paulin (baron), « La Bête du Gévaudan dans les armoiries de la famille Antoine », Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, Clermont-Ferrand, Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 2e, , p. 292-295 (lire en ligne)Tiré à part : Edmond Du Fornel Du Roure de Paulin (baron), La Bête du Gévaudan dans les armoiries de la famille Antoine : communication faite à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, le 2 août 1906, Clermont-Ferrand, Louis Bellet, imprimeur-libraire, , 8 p. (lire en ligne).

- Bernard Velay, « La Bête du Gévaudan « mise en scène » dans le blason de la famille Antoine grâce à une augmentation d'armoiries », Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, Société des lettres, sciences et arts de la Lozère, no 32 « Actes du colloque sur la Bête du Gévaudan », 2e semestre 2011, p. 103-116.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la musique :