François-Pierre Blin

François-Pierre Blin ou Pierre-François Blin, né à Rennes le , mort le à Chantenay-sur-Loire, est un médecin et homme politique, député aux États généraux de 1789.

| François-Pierre Blin | |

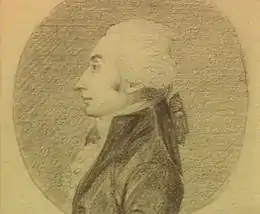

« M. Blin, médecin, député de Nantes », détail du portrait par Charles Toussaint Labadye. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Député à l'Assemblée constituante | |

| – | |

| Groupe politique | Club breton, puis jacobin |

| Député aux États généraux | |

| – | |

| Groupe politique | Tiers état, puis Club breton |

| Député aux États de Bretagne | |

| – | |

| Député en cour | |

| – | |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Rennes |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Chantenay (Loire-Inf.) |

| Profession | Médecin |

| Résidence | Nantes |

| Liste des députés de la Loire-Atlantique | |

Jeune médecin diplômé à Montpellier, il lutte avec succès pour faire admettre son droit d'exercer à Nantes. En 1788-1789, il est choisi pour présenter à Versailles les revendications du tiers état de la région, et participe à la rédaction des cahiers de doléances. Il est ainsi élu député de Nantes aux États de Bretagne, puis aux États généraux de 1789 et à l'Assemblée constituante. Il est un des membres fondateurs du club breton qui devient le Club des jacobins.

Jacobin à l'origine, Blin intervient vigoureusement à l'Assemblée. Il propose des motions pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, intervient sur la Constitution et les colonies, et en faveur des hommes de couleur. Il s'oppose à Mirabeau en se prononçant pour une véritable séparation des pouvoirs. Il s'élève contre la dictature et la répression. Intervenant contre les établissements religieux, il admet cependant ceux pour l'éducation et les œuvres de charité, et reste favorable à l'exercice du culte. Il modère ensuite sa participation, tempère ses opinions.

Après la session parlementaire, il reprend la médecine, appartient à la faction des girondins. Prisonnier de l'armée royaliste, libéré par les républicains, il participe l'année suivante aux pourparlers de paix entre les Vendéens et la Convention. Plusieurs fois destitué et arrêté, il est libéré et réintégré en raison du manque de médecins. Il calque ses idées sur les changements politiques, devenant partisan du nouveau régime sous le Consulat et le Premier Empire puis royaliste réactionnaire sous la Restauration.

Médecin réputé, il exerce à Nantes où il bénéficie d'une bonne clientèle. Il devient médecin en chef aux armées sous le Consulat et chef de service en hôpital. Il écrit et traduit des ouvrages de médecine. Il est ensuite professeur puis directeur de l'école de médecine de Nantes, où son passé versatile lui est parfois reproché.

Biographie

Jeune médecin

François-Pierre Blin, ou Pierre-François-Lazare Blin, est né à Rennes en Bretagne le 8 juin 1756. Fils et petit-fils de chirurgiens, il est un des trois fils de « noble homme » Jacques Blin, maître en chirurgie de Rennes et démonstrateur royal en chirurgie, conseiller général d'Ille-et-Vilaine en 1790, et de Françoise-Yvonne Forestier de Villeneuve, fille de l'architecte François Forestier de Villeneuve. Il est le petit-fils du maître chirurgien Pierre Blin. Ses deux frères sont le futur médecin Jean-Charles Blin et le futur député Joseph Blin (1764-1834). Le père destine François-Pierre à la médecine[1] - [2] - [3] - [4].

Le jeune Blin part faire ses études à l'université de Montpellier, où les droits d'inscription universitaires sont moins chers ; il publie sa thèse en 1778 et y est reçu docteur en médecine le 8 mars 1779. Il veut ensuite s'installer à Nantes. Mais l'université de Nantes veut l'obliger, comme deux de ses condisciples, à y repasser leurs épreuves pour être admis à y exercer la médecine. Les deux condisciples dans le même cas que Blin sont Guillaume François Laënnec, l'oncle de l'inventeur du stéthoscope, et Lefebvre de la Chauvière. Les trois jeunes se lancent dans un long procès pour faire valoir leurs droits. Le Parlement de Bretagne, à Rennes, donne raison aux jeunes médecins qui sont admis à Nantes à condition de soutenir une thèse probatoire aux écoles de Rennes[2] - [5] - [6]. Le Parlement de Bretagne profite de cette occasion pour « humilier la faculté de Nantes »[7].

Le condisciple de Blin, Guillaume Laënnec, soutient donc une thèse devant le collège des médecins de Rennes, réuni au Parlement de Bretagne sous la présidence d'un conseiller au parlement[8]. À sa suite, François-Pierre Blin publie en 1782[9] et soutient à Rennes une nouvelle version de sa thèse. Il est agrégé en 1784, et exerce comme médecin ordinaire de l'Hôtel-Dieu de Nantes[10] - [11]. Il se lie avec le savant américain Benjamin Franklin[12]. Avec Cottin, Laënnec, Baco et d'autres, il fait partie de l'intelligentsia nantaise qui se réunit dans les loges maçonniques[13].

Député en cour et aux États de Bretagne, cahiers de doléances

François-Pierre Blin est élu « député en cour » le 6 novembre 1788. Il a mission notamment de demander une représentation du tiers état équivalente à celle des deux autres ordres, une répartition égale des impôts, la liberté de réunion[1] - [14]. Il reçoit un mandat spécial pour la défense des droits du tiers état[15].

Il est un des deux médecins qui dans la région prennent le plus de part à la rédaction des cahiers de doléances[16]. Selon Michel Dupont et Gaston Blandin, il est de plus un des auteurs, ou l'auteur unique[10] - [16], des Charges d'un bon citoyen de campagne, ouvrage d'origine citadine, publié anonymement, qui a influencé la rédaction de 163 cahiers de doléances de la région[17].

Blin est ensuite élu député de Nantes aux États de Bretagne qui se tiennent à Rennes de décembre 1788 à janvier 1789. Entre les sessions des États de Bretagne, il est réélu « député en cour ». Blin va ainsi plusieurs fois à Versailles transmettre les réclamations du tiers état[15]. En février 1789, il écrit que « la révolution aura certainement lieu en Bretagne », avec ou sans troubles, selon l'attitude du gouvernement[1] - [18]. Pendant cette période de six mois, de novembre 1788 à avril 1789, où il est tour à tour député aux États et en cour, il est le principal fer de lance des revendications bretonnes auprès du ministère[15].

Élu le mandataire à l'Assemblée générale de la sénéchaussée de Nantes[15], il est élu le député aux États généraux[2] - [1].

Fondateur du Club breton, jacobin, orateur actif

Aux États généraux réunis à Versailles, Blin défend ardemment les idées nouvelles. Il est l'un des principaux fondateurs du Club breton[2] - [19] - [15] qui devient ensuite la Société des amis de la Constitution et le club dit des jacobins. Il intervient avec une forte violence verbale[10]. Le 20 juin, il signe le serment du Jeu de paume pour l'élaboration d'une constitution[1].

À l'Assemblée constituante, il manifeste ses idées avancées ; très actif, il est un des 96 principaux orateurs[1] - [19]. Il s'oppose au projet de constitution dont Mounier est le rapporteur. Il publie une brochure sur le sujet[20], et y écrit notamment que « presque toujours la monarchie s'est convertie en despotisme, et rarement, pour ne pas dire jamais, en démocratie »[15].

Il participe activement aux débats sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et dépose le 20 août plusieurs motions pour cette Déclaration, avec Boisgelin, Target, Mounier et Salle. Il réclame le 1er septembre une définition précise de la monarchie. Il intervient aussi sur les impôts et sur des questions d'éligibilité[2] - [21]. Le 15 octobre, il préconise un conseil du roi suffisamment puissant pour contrer les parlements régionaux[1].

Blin contredit Mirabeau le 6 novembre à propos de la séparation des pouvoirs, et le met en contradiction avec lui-même, rappelant qu'en août précédent, celui-ci avait réclamé le départ des ministres de l'Assemblée pour débattre[22]. Blin ajoute :

« On s'est appuyé sur l'exemple de l'Angleterre... La présence du Lord chancelier dans le parlement a toujours été plus nuisible à la liberté, qu'utile à l'administration publique (...) En admettant les ministres, la liberté devient une chimère (...) Ainsi, ni d'après l'exemple de l'Angleterre, ni d'après nos principes, les ministres ne peuvent être admis[23]. »

Par ce discours il fait décréter que les ministres ne pourront pas siéger à l'Assemblée ni être choisis parmi ses membres[2] - [24].

Il intervient sur différentes questions en débat, dépose le 24 novembre 1789 un amendement à propos des événements de Cambrai. Le 26 novembre il fait un long discours sur Saint-Domingue. Il s'oppose le 1er décembre à la création d'un comité colonial, conteste les droits donnés aux colonies et leur droit d'avoir des députés. Selon lui, les « colonies doivent être pour la France une bonne ferme pour un riche propriétaire et rien au-delà »[2] - [25] ; se basant sur le principe de la liberté civile, il émet l'avis que les colonies doivent avoir leur propre constitution, et ne pas intervenir sur la constitution française[1] - [26]. Ses boutades ont du succès ; le 8 décembre, lorsqu'il est question en cas d'égalité de suffrages aux élections, de donner la préférence aux hommes mariés non séparés de leur femme, Blin fait rire l'Assemblée en demandant que les hommes mariés se retirent pendant que la question est débattue[24].

Blin s'oppose à la suppression de l'impôt des aides demandée par l'abbé Maury en janvier 1790. Il prend fortement parti en février pour la suppression des établissements religieux[2] - [27], mais à l'exception des établissements d'éducation ou de charité qui pourront rester ouverts[28] ; il estime que le clergé n'est pas un « ordre séparé », mais une « profession publique », le culte pouvant « devenir l'objet de la sollicitude générale »[1].

Le 22 février, lorsqu'il est question de déclarer la dictature et d'envoyer des représentants en province pour la répression des troubles, il refuse, proteste vivement et s'écrie qu'on veut envoyer « des assassins pour réprimer des assassinats », ce qui choque l'Assemblée[29] - [30]. Rappelé à l'ordre, il doit s'excuser de sa violence verbale[30]. Il se justifie par le souvenir de meurtres effectués par les gardes nationaux dans sa province[28].

Les chansons satiriques de l'époque brocardent ses apostrophes et sa voix nasillarde, un refrain clame : « Blin le nason hurle du nez ! »[30]. De son côté, le pamphlétaire Rivarol affirme de Blin que « son éloquence a guéri beaucoup de monde de la liberté[31] ».

Modération de ses idées, moindre participation

Blin adopte ensuite des idées plus modérées et abandonne le parti des intransigeants. Il participe notamment à la rédaction de l'Ami des patriotes, le journal de Regnaud de Saint-Jean d'Angély financé par la liste civile[2] - [32] - [30]. En mars 1790 il présente une délégation de la fédération de Pontivy et doit la défendre devant l'Assemblée en expliquant leur projet de « pacte fédératif ». En juillet, il demande d'accorder aux savants, aux artistes et aux écrivains un traitement digne d'une nation célèbre sur ce plan[33]. Lorsqu'un comité de santé est créé par la Constituante en septembre 1790, il est un des médecins qui y sont commissaires[34].

Pendant plusieurs mois, il continue à écrire dans les journaux mais participe peu aux débats de l'Assemblée. Il y intervient de nouveau pour défendre la cause des noirs contre Malouet le 11 mai 1791, et continue à prendre la défense des hommes de couleur aux différentes séances où il en est question. Le 16 août, il approuve le projet d'organisation de la marine présenté par Champagny. Il présente une adresse de Nantes contre le décret sur les colonies, et dépose le 24 septembre un projet pour remplacer ce décret. Le même jour, il prend la défense des journaliers, pour leur assurer les « moyens d'exister ». Il vote pour les assignats, mais il s'oppose à l'annexion d'Avignon[2] - [28] - [35]. Par ailleurs membre du Comité de salubrité publique, il s'oppose à la peine de mort[10].

Médecin girondin

La session parlementaire se termine le 30 septembre 1791. François-Pierre Blin reprend à Nantes l'exercice de la médecine, sans faire parler de lui pendant deux ans[36]. Il compte parmi les médecins modérés[37].

Devant les excès de la Terreur, il prend énergiquement parti en 1793 contre la radicalisation de la République[29] et se range du côté des modérés, les « girondins », contre les « montagnards ». Après la proscription des girondins, il doit fuir le représentant en mission Carrier, et se réfugie en septembre à Noirmoutier[36] - [29].

D'après Mercier, Blin agit plutôt sur ordre en se rendant à Noirmoutier : il est incorporé le 9 mai 1793 dans les hôpitaux de l'armée républicaine, et le 14 août il est envoyé dans l'île pour y créer un hôpital, par ordre du général en chef de l'armée de l'Ouest[11]. Il y organise un hôpital[10], et il y est encore lorsque le chef royaliste Charette s'empare de l'île en octobre 1793[36]. Il est prisonnier de Charette[10], qui le fait conduire à l'île de Bouin, alors appelée l'île Marat, avec les autres prisonniers, dont 180 sont exécutés[11] - [38].

Ensuite libéré en décembre suivant par les républicains après la bataille de Bouin[10], il réside jusqu'en mai 1794 à Croix-de-Vie, alors appelée Havre-de-Vie, adhère à la Société populaire locale, soigne les malades et les blessés. Il prend à sa charge l'achat et l'acheminement des remèdes[11]. Revenu à Nantes, il exerce à l'hôpital de la Fraternité, se dévoue pour combattre une épidémie de typhus, et attrape lui-même la maladie[10] - [11].

Médiateur auprès des chefs royalistes, puis suspect

Blin est l'un des deux émissaires républicains choisis pour entamer les pourparlers de pacification de la Vendée : il accompagne le 24 décembre 1794 Bureau de la Batardière au quartier général de la Roberie qui les conduit dans le bocage auprès de Charette[39]. Leurs pourparlers permettent les négociations et le traité de La Jaunaye, signé le 12 février 1795 entre les chefs vendéens et chouans, et les représentants de la Convention. Le 28 février, Charette projette d'envoyer Blin et Bureau porter ses drapeaux en hommage à la Convention[39]. Mais le traité reste sans lendemain[10].

Soupçonné de fédéralisme, Blin est emprisonné pendant plusieurs mois, puis libéré par manque de médecins[10] - [39]. Après le coup d'État du 9 thermidor, il favorise la réaction thermidorienne[40]. Il fait partie du premier jury de santé à Nantes en l'an IV (1795)[41].

En 1795, souffrant alors de problèmes de santé, le général Jean-Baptiste-Camille de Canclaux, commandant en chef de l'Armée de l'Ouest, se fait soigner par Blin[42]. Cela lui est reproché par le représentant en mission Joseph-Marie Gaudin, qui le 13 juin 1795, dans une lettre au Comité de salut public, qualifie Blin de « médecin le plus royaliste de France »[42].

Sous le Directoire, Blin est surveillé par le ministère de la Police générale dont un rapport le 11 germinal an V, assorti d'une lettre de plusieurs députés, provoque son remplacement une semaine après, le 18 germinal (7 avril 1797), pour avoir favorisé les Vendéens en leur octroyant des délais[43]. Après le coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), Blin est de nouveau arrêté, à la suite d'une « vague dénonciation », puis réintégré[39].

À la création de la Société académique de la Loire-Inférieure en 1798, il en est l'un des premiers membres[29]. Il est également correspondant de la Société de médecine de Paris, qui rend compte de ses travaux qu'elle publie parfois[44]. Il fait paraître ainsi en 1799 Quelques remarques sur l'épidémie varioleuse qui a régné à Nantes ; l'année suivante, il publie le Rapport sur la maladie épidémique de Cadix[32].

Consulat et Empire

Sous le Consulat, médecin réputé pour son habileté, il possède en 1800 la « plus belle clientèle de Nantes »[38] - [45]. Il est connu également pour sa culture, et considéré comme un disciple de Brillat-Savarin[38]. Il est nommé en nivôse an X (1801) médecin en chef de l'armée de l'Ouest[1] - [29]. En décembre, il est aussi nommé responsable du service médical de l'hôpital militaire de la Visitation, à Nantes[46].

En juin 1801, il écrit au préfet sur la nécessité d'encourager la vaccination « dans un tems où toutes les vues de bien public demandent ä être encouragées, afin de réparer les maux qui ont affligé le département de la Loire-Inférieure » ; un comité de vaccine est formé, où neuf médecins nantais se relayent pour vacciner gratuitement les démunis[47]. En 1803, à la demande du préfet, il publie une Instruction sur la vaccine[46], qui est diffusée par l'autorité départementale à tous les curés[45], mais avec un succès mitigé[47].

Sous le Premier Empire, il devient un ardent partisan du nouveau régime[3]. Pour répondre à un concours lancé par Napoléon à la mort de son neveu le prince Napoléon-Charles de Hollande, il écrit en 1807 un mémoire sur le croup[45]. Il est nommé en 1808 professeur d'hygiène et de thérapeutique à l'École de médecine de Nantes[10] - [48]. Il est chargé en 1810 de prononcer le discours de rentrée de l'école ; il l'intitule Compte rendu des cours d'instruction médicale de l'Hôtel-Dieu de Nantes[49]. Il est aussi administrateur des hôpitaux[32].

Royaliste, directeur de l'École de médecine

Sous la Restauration, Blin devient royaliste militant et conserve son poste de professeur jusqu'en 1822[40] - [3]. Il devient directeur de l'École de médecine de 1816 à 1820[50]. Il cumule ces emplois avec celui de conseiller de préfecture, de 1815 à 1830[51] - [3].

Il prend part à des mesures jugées réactionnaires. Il insiste ainsi personnellement pour la fermeture de l'institut départemental des sciences et arts de la Loire-Inférieure, bien qu'étant lui-même membre de cet institut depuis son origine ; il agit ainsi parce qu'il trouve cet institut trop libéral. Son ancien condisciple Guillaume François Laënnec qu'il avait évincé de son poste de directeur, lui reproche alors d'avoir retourné son bonnet rouge de révolutionnaire ; Blin reconnaît que c'est vrai et ajoute en riant qu'il aurait « bien mérité d'être pendu »[29] - [48] - [52].

Familier du latin, de l'italien, de l'anglais et de l'espagnol, Blin traduit des ouvrages de médecine[10] ; il traduit aussi Horace[53]. Il reçoit la Légion d'honneur en 1821[54].

Décès, postérité

Blin se retire à Chantenay en 1830. Âgé, il témoigne « d'un aimable scepticisme ». Il meurt de la dysenterie à Chantenay le 4 novembre 1834[51] - [35] - [29]. À cette époque, ses revenus sont estimés à 800 livres[32].

Il avait épousé Françoise-Pélagie Roysard, dont il a eu cinq enfants : trois filles restées à Nantes, et deux fils partis pour l'Inde française. L'aîné des deux fils, Théophile Blin (1797-1847), devient négociant à Pondichéry. Il y épouse en 1819 Éléonore-Joséphine-Thérèse Bartro (1797-1859). Ils ont deux enfants, en 1820 et 1827, chacun n'ayant vécu que quelques heures, et un fils adoptif[55] - [56], Henri Blin, né Edwin Joseph Andrew[57].

Le second fils de François-Pierre, Amédée ou Henri Blin, né en 1799, part à Pondichéry comme son frère. Il y est officier de cipahis, puis capitaine d'infanterie de marine. Il épouse à Pondichéry en 1824 Marie-Louise Blin de La Mairie, fille d'un magistrat. Ils ont trois filles[55] - [56].

Iconographie

Blin est un des seuls députés des États généraux qui n'aient pas été représentés au physionotrace[58].

Mais son portrait existe, avec un dessin exécuté en 1789 ou 1790 par Charles Toussaint Labadye (1771-1798), un des peintres ayant représenté le plus de députés de l'Assemblée. Blin est figuré en buste et de profil. Le dessin est au crayon noir, inscrit dans un cercle de 7,5 cm de diamètre, et accompagné de la légende manuscrite « M. Blin médecin – député de Nantes – né à Rennes le 8 juin 1756 »[59] - [60]. Ce dessin fait partie des originaux réalisés pour la collection de portraits de députés éditée par Dejabin[59].

Hommages

Distinctions

Blin est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1821[54].

Autres hommages

La « Rue des Frères Blin », à Rennes, est nommée en 1923 en l'honneur de François-Pierre Blin et de ses frères, le médecin Jean-Charles Blin et le député Joseph Blin[61].

L'exposition « Médecine et médecins à Nantes », qui s'est tenue à la bibliothèque de l'Université de Nantes, du 12 septembre au 12 octobre 1998, a rappelé « le souvenir de ces médecins du XVIIIe siècle qui se sont battus pour défendre la liberté et la tolérance tels François-Pierre Blin ou Guillaume François Laënnec »[62].

Œuvres

Livres et brochures

Les écrits de Blin sont surtout des libelles politiques et des œuvres médicales. Les articles qu'il a publiés dans la presse ne sont pas indiqués individuellement, sauf s'ils ont fait l'objet d'un tirage à part. Ces ouvrages sont présentés ici par ordre chronologique de publication.

- Dissertatio obstetricio-medica, De sectione symphyseos ossium pubis, Avignon, Joseph Guichard, 1778, 21 p., in-4°, thèse soutenue à Montpellier.

- Cours de matière médicale extrait des leçons de Mr Barthez..., avec Paul-Joseph Barthez, Jean-Charles Blin et Sylvestre, s.d. (vers 1781).

- Dissertatio obstetricio-medica, Questio physiologica pro baccalaureatu discutienda. An in animalibus vivis calor causa motus ?, Nantes, Querro, 1782, in-4°, 10 p. Thèse dédiée à Pierre Lévêque, devenu ensuite membre de l'Académie des sciences.

- Mémoire contre la Faculté de Médecine de l'Université de Nantes, avec Guillaume François Laënnec, Nantes, Malassis, 1784.

- Charges d'un bon citoyen de campagne, 1789, anonyme, attribué à Blin[10] - [16].

- À messieurs les généraux des paroisses, projet d'adresse au roi, avec Giraud du Plessis et Varsavaux, s.l.n.d. [Nantes, 1789], in-8°, 8 p.

- Lettre à M. Mounier, député du Dauphiné, sur l'ouvrage intitulé : « Considérations sur les gouvernemens, et principalement sur celui qui convient à la France », par M. Blin, député de Nantes, Paris, Baudouin, 1789, in-18, 46 p.

- Opinion de M. Blin, député de Nantes, sur la motion de M. le comte de Mirabeau, relative à l'admission des ministres dans l'Assemblée nationale, 6 novembre 1789, Paris, Baudouin, s.d. [1789], in-8°, 16 p.

- Opinion de M. Blin, sur la proposition, faite par MM. les députés des colonies réunies, d'établir un Comité colonial, etc., 1er décembre 1789, Paris, Baudouin, s.d. [1789], in-8°, 11 p.

- Opinion de M. Blin, député de Nantes, sur les réclamations adressées à l'Assemblée nationale par les députés extraordinaires du commerce et des manufactures de France, relativement aux colonies, 1er mars 1790, s.l.n.d. [Paris, 1790], in-8°, 39 p.

- Réflexions sur les colonies, extrait de L'Ami des patriotes, Paris, Demonville, 1791, in-8°.

- Lettre de M. Blin, suivi de Réflexions sur les colonies, tiré à part de L'Ami des patriotes n° XLIV, 10 septembre 1791, s.l.n.d [Paris, Demonville, 1791], in-8°, 26 p.

- Réflexions sur la nécessité de la discipline militaire, discours à la Société populaire de Nantes le 1er nivôse an III, Nantes, Hérault, an III [1795], in-8°, 28 p.

- Quelques remarques sur l'épidémie varioleuse qui a régné à Nantes en l'an VI, Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris, VI, p. 436 et suivantes, an VII [1799].

- Rapport sur la maladie épidémique de Cadix, trad., suivi de Quelques réflexions sur la nature de cette maladie, et sur les dangers présumés de sa communication, Nantes, Hérault, s.d. [1800 ou 1801], in-8°, iv−54 p.

- Rapport présenté à la Société des sciences et arts du département de la loire-Inférieure, sur une nouvelle analyse de l'eau minérale de l'Ebeaupin, s.l.n.d. [Nantes, vendémiaire an XI - 1803], in-4°, 16 p.

- Instruction sur la vaccine, rédigée à la demande du préfet de la Loire-Inférieure (...), Nantes, Hérault, frimaire an XII [1803], in-8°, 16 p.

- Mémoire sur le croup, 1807[45].

- Compte rendu des cours d'instruction médicale de l'Hôtel-Dieu de Nantes, discours de rentrée de l'École de médecine, Nantes, Brun, s.d. [1810], in-4°, 19 p.

- (trad.) Traité complet du choléra-morbus de l'Inde (...), par William Scot, Nantes, Merson, 1831, in-8°, xx−252 p.

Contributions diverses

Divers discours et écrits de Blin sont parus dans les publications suivantes :

- Journal de la correspondance de Nantes, Nantes, 1789 et 1790.

- Journal des États-Généraux, Rennes.

- Le Moniteur universel, Paris, 1789 à 1791.

- L'Ami des patriotes, publié par Regnaud de Saint-Jean d'Angély, Paris, 1790 et 1791.

- Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris.

Notes et références

- Lemay, Constituants, 1991, t. I, p. 103.

- Robert et Cougny, Parlementaires, 1889, t. 1, p. 347.

- Kerviler, Bio-bibliographie bretonne, 1890, t. 4, p. 2-5.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 82.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 82-83.

- Revue historique de l'Ouest, vol. 1, 1885, p. 266.

- Léonard, Médecins de l'Ouest, 1978, t. 1, p. 161.

- Léonard, Médecins de l'Ouest, 1978, t. 1, p. 138.

- (la) Dissertatio obstetricio-medica, Questio physiologica pro baccalaureatu discutienda. An in animalibus vivis calor causa motus ?, Nantes, Querro, , 10 p., in-4°, thèse dédiée à Pierre Lévêque, futur membre de l'Académie des sciences.

- Dupont, Médecins, 1999, p. 84.

- Mercier, Monde médical, 1939, p. 99.

- (en) The Papers of Benjamin Franklin, vol. 39, Yale University Press, , p. 46.

- Gérard Emptoz, Guy Saupin et al., Histoire de l'université de Nantes : 1460-1993, Presses universitaires de Rennes, .

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 83.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 84.

- Gaston Blandin, Médecine et médecins pendant la guerre de Vendée, Éditions du Choletais, , p. 12.

- Philippe Grateau, « Les Bretons et l'utopie : les Cahiers de doléances de 1789 », Mots, no 35, , p. 5-18 (DOI 10.3406/mots.1993.1829, lire en ligne, consulté le ).

- Revue historique, vol. 213, , p. 215.

- Jean Pascal, Les députés bretons de 1789 à 1983, Presses universitaires de France, , p. 48.

- Lettre à M. Mounier, député du Dauphiné, sur l'ouvrage intitulé : Considérations sur les gouvernements et particulièrement sur celui qui convient à la France, Paris, Baudouin, .

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 84-85.

- Jean-Jacques Chevallier, Mirabeau : un grand destin manqué, Librairie Hachette, , p. 108.

- Luchet, Contemporains, 1790, p. 115.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 85.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 85-86.

- Levot, Biographie bretonne, 1852, v. 1, p. 107-108.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 86-87.

- Levot, Biographie bretonne, 1852, v. 1, p. 108.

- Dict. de biographie française, 1954, t. 6, col. 673.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 87.

- Rivarol, Petit Dictionnaire des grands hommes de la Révolution, ; rééd. Paris, 1999 [extraits en ligne (page consultée le 28 janvier 2015)].

- Lemay, Constituants, 1991, t. I, p. 104.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 87-88.

- Léonard, Médecins de l'Ouest, 1978, t. 1, p. 211-212.

- Lemay, Constituants, 1991, t. I, p. 103-104.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 88.

- Léonard, Médecins de l'Ouest, 1978, t. 3, p. 1202.

- Jacques Bernard, Médecine et remèdes en France au XVIIIe siècle, VPTC, , p. 237.

- Mercier, Monde médical, 1939, p. 100.

- Robert et Cougny, Parlementaires, 1889, t. 1, p. 347-348.

- Joseph Corroller et Jean Cuny, « L'enseignement de la médecine à Nantes sous la Révolution », dans Histoire des sciences médicales, t. 27, no 2, (lire en ligne), p. 121.

- Dumarcet 1998, p. 460.

- Les procès-verbaux du Directoire exécutif, an V-an VIII, Centre historique des Archives nationales, : 16 pluviôse-10 prairial an V [4 février-29 mai 1797], p. 168 ; et vendémiaire-frimaire an VI [22 septembre-20 décembre 1797], p. 96 note 1.

- Recueil périodique de la Société de médecine de Paris, t. VI, Société de médecine (lire en ligne), p. 426.

- Léonard, Médecins de l'Ouest, 1978, t. 1, p. 374.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 90 et note.

- Léonard, Médecins de l'Ouest, 1978, t. 1, p. 345.

- Kerviler, Députés de Bretagne, 1885, p. 90.

- Revue historique de l'Ouest, vol. 1, , p. 273.

- Médecine et médecins à Nantes, exposition, 1998, p. 54.

- Robert et Cougny, Parlementaires, 1889, t. 1, p. 348.

- Jules Roger, Les Médecins bretons du XVIe au XXe siècle, Baillière, , p. 18 [extraits en ligne].

- Léonard, Médecins de l'Ouest, 1978, t. 3, p. 1439.

- Michaud, Biographie universelle, t. 4, p. 443-444.

- Michel Gaudart, Généalogie des familles de l'Inde française, s.d. 1976, p. 37.

- Agnès de Place, Dictionnaire généalogique et armorial de l'Inde française, , p. 98-99.

- « État civil de Pondichéry, 1850, acte n° 2 », sur anom.archivesnationales.culture.gouv.fr (consulté le )

- Mémoires de la Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube, vol. 92-93, , p. 254.

- « M. Blin médecin [Image fixe] : député de Nantes », sur Bibliothèque nationale de France (consulté le ).

- (en) « Images de la Révolution française - M. Blin médecin : député de Nantes né à Rennes le 8 juin 1756 : [dessin] », sur Stanford University Libraries (consulté le ).

- « Rue des Frères Blin », sur Wiki-Rennes (consulté le ).

- Médecine et médecins à Nantes, exposition, 1998.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Histoire politique

- Lionel Dumarcet, François Athanase Charette de La Contrie : Une histoire véritable, Les 3 Orangers, , 536 p. (ISBN 978-2912883001).

- « Blin, Pierre-François », dans Edna Hindie Lemay, Dictionnaire des constituants 1789-1791, vol. 1 (A-F), Paris, Universitas, , p. 103-104.

- « Blin (François-Pierre) », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition] [texte sur Sycomore], t. 1, p. 347-348.

- « François-Pierre Blin », dans René Kerviler, Recherches et notices sur les députés de Bretagne aux États généraux de 1789 et à l'Assemblée nationale constituante de 1789, t. 1, Nantes, Forest et Grimaud, (lire en ligne), p. 82-91.

Histoire de la médecine

- « Blin, Pierre François », dans Michel Dupont, Dictionnaire historique des médecins dans et hors de la médecine, Paris, Larousse-Bordas, (ISBN 2035143101 et 9782035143105), p. 84.

- Jacques Léonard, Les Médecins de l'Ouest au XIXe siècle, vol. 1 et 3, Lille, Université de Lille III, (ISBN 2-7295-0082-0 et 9782729500825), p. 125, 138, 161, 212, 321, 345, 374, 1198, 1202, 1439.

- Raoul Mercier, Le monde médical dans la guerre de Vendée, Arrault, , p. 71, 73, 98-101, 118 – notamment « François-Pierre Blin, ex-constituant », p. 99 et suivantes [extraits en ligne].

Biographies générales et régionales

- M. Beau, « Blin (François-Pierre) » dans Dictionnaire de biographie française, vol. 6, Paris, [détail des éditions] , col. 672-673.

- « Blin, François-Pierre », dans Jean-Loup Avril, 500 bretons à connaître, Saint-Malo, Éditions L'Ancre de marine, (ISBN 2-905970-17-0), p. 25-26.

- « François-Pierre Blin », dans Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne..., t. 4, Paris, Thoisnier Desplaces, (lire en ligne), p. 443-444.

- Prosper Levot, « Blin (François-Pierre) », dans Prosper Levot, Biographie bretonne, recueil de notices sur tous les bretons qui se sont fait un nom, vol. 1, Vannes, Cauderan, , p. 107-110 [lire en ligne].

- « Blin », dans René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, t. 4 [BLI-BOU], Rennes, Plihon et Hervé, (lire en ligne), p. 2-6 – « Pierre-François Blin » p. 2-5.

- « Blin, député de Bretagne », dans Jean-Pierre Luchet, Les contemporains de 1789 et 1790, t. 1, Paris, Lejay, , p. 113-115 [lire en ligne].

Catalogues

- Médecine et médecins à Nantes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle : Regards sur le patrimoine écrit, exposition à la bibliothèque universitaire, 12 septembre - 20 octobre 1998, Nantes, Université de Nantes, , p. 2, 3, 54-61, 95 [PDF] [lire en ligne (page consultée le 28 janvier 2015)].

- Bibliothèque nationale de France, Catalogue général.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :