Fort de Moulainville

Le fort de Moulainville, appelé brièvement fort Feuquières, est un ouvrage fortifié se situant à la limite entre les communes d'Eix et de Moulainville, dans le département de la Meuse. Construit à la fin du XIXe siècle et modernisé au tout début du XXe siècle, il fut abondamment pilonné par l'artillerie allemande pendant la bataille de Verdun.

| Fort de Moulainville | |

L'entrée du fort de Moulainville. | |

| Description | |

|---|---|

| Type d'ouvrage | fort à massif central |

| Dates de construction | de 1885 à 1886 |

| Ceinture fortifiée | place forte de Verdun |

| Utilisation | fort de ceinture |

| Utilisation actuelle | Terrain militaire en convention pour gîte à chauves-souris |

| Propriété actuelle | État |

| Garnison | 250 hommes |

| Armement de rempart | 12 canons et un mortier |

| Armement de flanquement | 10 pièces |

| Organe cuirassé | néant |

| Modernisation béton spécial | 1889-1891 |

| Programme 1900 | |

| Dates de restructuration | 1905-1909 |

| Tourelles | néant |

| Casemate de Bourges | une tirant vers le sud |

| Observatoire | 2 guérites blindées |

| Garnison | 309 hommes en 1914 |

| Programme complémentaire 1908 | 1 tourelle de 155 mm R, 1 tourelle de 75 mm, 2 tourelle de mitrail. et 4 obs. cuirassés |

| Coordonnées | 49° 10′ 04″ nord, 5° 29′ 04″ est |

Création

Le fort est construit de 1885 à 1886, en même temps que le fort de Douaumont, pour renforcer la seconde ceinture de forts détachés sur la rive droite de la Meuse.

Par le décret du , le ministre de la Guerre Georges Boulanger renomme tous les forts, batteries et casernes avec les noms d'anciens chefs militaires[1]. Pour le fort de Moulainville, son « nom Boulanger » est en référence au lieutenant-général Antoine de Pas de Feuquières, ancien gouverneur de Verdun : le nouveau nom devait être gravé au fronton de l'entrée. Dès le , le successeur de Boulanger au ministère, Théophile Ferron, abroge le décret[2]. Le fort reprend officiellement son nom précédent.

Description

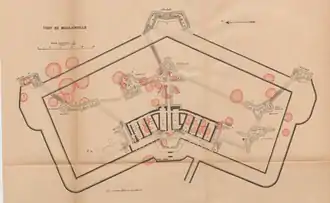

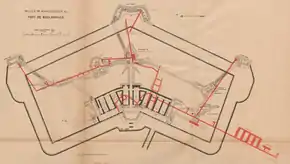

Le fort est bâti sur le rebord oriental des côtes de Meuse, sur une croupe boisée entre le vallon de Moulainville et celui du ruisseau d'Eix, à 362 mètres d'altitude, dominant ainsi la Woëvre d'un peu plus d'une centaine de mètres. À l'extrémité orientale du camp retranché de Verdun, entre les forts de Vaux et du Rozelier, il contrôlait la route d'Étain (l'actuelle D603) et la voie ferrée venant d'Hagondange[3]. Les fossés, défendus par quatre caponnières (deux doubles et deux simples), délimitent une surface de 2,8 hectares en forme d'hexagone irrégulier aux flancs étroits. La caserne, construite en maçonnerie, est collée au fossé de gorge, tandis que l'artillerie est placée sur des plates-formes bordées de cinq traverses-abris.

À la suite de la crise de l'obus-torpille dans les années 1880, le fort est modernisé. Le milieu du casernement est recouvert en 1889-1891 par une carapace de 2,50 m de béton ; de 1905 à 1909, l'armement à l'air libre est remplacé par des pièces sous tourelles (une tourelle pour un 155 mm, une tourelle pour deux 75 mm et deux tourelles de mitrailleuses) et casemates (deux canons de 75 mm dans une casemate de Bourges tirant en flanquement vers le fort du Rozelier) ; trois caponnières sont remplacées par des coffres de contrescarpe[4].

Première Guerre mondiale

Lors de la mobilisation française de 1914, la garnison du fort est composée de la moitié d'une compagnie du 166e régiment d'infanterie (125 fantassins), d'une batterie du 5e régiment d'artillerie à pied (165 artilleurs), d'un détachement du génie (19 sapeurs) et de deux infirmiers. Le , la tourelle de 155 mm envoie treize obus à shrapnel sur la lisière sud du bois de Moranville, où était visible un groupe d'Allemands. Le , deux obus explosifs de 155 mm sont tirés vers Fromezey, mais le front s'éloigne ensuite, le fort ne servant plus que d'observatoire. En octobre 1914, la moitié des munitions des tourelles d'artillerie furent retirées ; fin 1915, la casemate de Bourges est désarmée, ses canons et munitions envoyés sur le front[4].

La garnison d'infanterie est retirée dès septembre 1914 ; au tout début de 1916, il ne reste dans le fort qu'un détachement de 80 artilleurs (pour armer les tourelles et les coffres).

Bataille de Verdun

Le , au 4e jour de la bataille de Verdun, les troupes françaises évacuent la Woëvre pour se retrancher sur les côtes de Meuse. Le matin du 25, la tourelle de 155 mm ouvre le feu sur les colonnes allemandes qui débouchent sur la route d'Étain, à 3,5 km du fort, puis le lendemain c'est la tourelle de 75 mm qui fait un premier tir de barrage sur le chemin d'Abaucourt à Moranville. À partir de la soirée du , l'artillerie allemande vise particulièrement le fort, d'autant que le front s'est fixé à environ 1 000 mètres[5].

Face au risque de la prise du fort par les troupes allemandes, quatorze fourneaux de mine aménagés dans les murs du fossé de gorge furent chargés chacun avec 250 kg de poudre noire[4] ; le , le pilonnage fit exploser cinq fourneaux dans une grande explosion : le pilonnage s'arrête, les observateurs allemands pensant que le fort avait sauté. L'infanterie allemande se prépare à l'assaut. Dans le fort, le commandant fait tirer la tourelle de 75 mm, armer les coffres et la caponnière de gorge et réunit la garnison face à l'entrée (le pont-levis est bloqué) pour repousser les assaillants. Mais, constatant l'activité du fort, l'assaut est annulé et le bombardement d'artillerie reprend à partir de 16 h[6].

La garnison est renforcée en mars, avec une pleine compagnie d'infanterie (la 24e du 234e régiment d'infanterie), renforcée de sections de mitrailleuses ; la casemate de Bourges est réarmée en avril avec deux canons de 75 mm sur affût de casemate[7]. Le , un obus de 420 mm perfore la dalle (1,5 m de béton armé) du coffre de contrescarpe nord (impact no 16) ; un autre (no 19) explosa dans un abri près de la tourelle de 75 mm, tuant six artilleurs, puis l'asphyxie et les décombres font six autres morts parmi les sauveteurs. Un troisième obus (no 20) explosa dans la galerie de communication sud, son souffle tuant cinq autres hommes[8]. Ce jour-là, le médecin du fort et quelques hommes devinrent fous à cause des vibrations et des gaz toxiques, à tel point qu'ils furent enfermés quelques heures[7]. Le , le général Prax (chef de la 68e division, responsable du fort) ordonna de désormais évacuer l'essentiel de la garnison lors des bombardements lourds. Le , le génie propose de creuser des galeries supplémentaires cinq mètres en dessous des locaux du fort, soit quinze mètres sous la surface : le percement commence début mai.

Au total, le fort de Moulainville a reçu du au environ 330 obus de 420 mm (dès le 27), 770 de 305 mm, 280 mm ou 210 mm allongés, 4 700 obus de 210 mm courts, 150 mm ou 130 mm, 2 600 obus de 105 mm et 1 100 obus de 77 mm[9], soit un obus par trois m²[10], ce qui a totalement bouleversé les dessus et les fossés du fort. Des galeries se sont plusieurs fois effondrées, le béton armé a été profondément fouillé, mais les tourelles ont poursuivi leurs tirs malgré tout : la tourelle de 155 mm a tiré 5 833 obus de février à septembre, tandis que celle de 75 mm en a envoyé 11 800 obus sur la même période[9].

Après-guerre

De 1930 à 1933, le réseau de galeries souterraines creusé en 1916-1917 (appelé « réseau de 17 ») est bétonné pour éviter les effondrements : les bois d'étayage étaient pourris par le manque de ventilation. Les collerettes en béton armé des tourelles, qui avaient été fissurées en profondeur, brisées voire pulvérisées en surface par les bombardements, sont remises en état.

Le fort de Moulainville sert en 1936 de site-test pour une casemate équipée d'un mortier de 50 mm, dans le coffre de contrescarpe sud.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des éléments métalliques légers (grilles, portes, etc...) seront récupérés par l'occupant, mais les gros éléments (tourelles, observatoires, etc... )sont laissées en place.

A la Libération, le fort aurait été utilisé comme dépôt de munitions (source?).

Toujours intégré au domaine militaire, il est devenu par Convention avec le conservatoire lorrain, un gîte d'hibernation pour les chauves-souris (notamment une centaine de Grands rhinolophes et un peu moins de Vespertilions à oreilles échancrées), d'où la pose de grilles pour fermer aux humains les accès aux galeries et l'intégration du site au réseau Natura 2000 (au sein du « corridor de la Meuse »)[11].

Références

- Note no 5285 le du ministre de la Guerre Boulanger aux généraux commandant les régions militaires ; décret présidentiel du pour les nouvelles dénominations des forts, batteries et casernes sur proposition du ministre de la guerre, M. le général Boulanger.

- Lettre no 14980 bis le de M. le ministre de la Guerre, M. le général Ferron, abrogeant le décret présidentiel du 21 janvier.

- « Carte topographique centrée sur le fort » sur Géoportail (consulté le 4 septembre 2018).

- Cédric et Julie Vaubourg, « Le fort de Moulainville ou fort Feuquières », sur http://fortiffsere.fr/.

- Alain Hohnadel et Philippe Bestetti, La Bataille des forts : Metz et Verdun de 1865 à 1918, Bayeux, éditions Heimdal, , 80 p. (ISBN 2-84048-087-5), p. 35.

- Hohnadel et Bestelli 1995, p. 35-36.

- Hohnadel et Bestelli 1995, p. 36.

- Commandant Tournoux, Cours de fortification : la fortification permanente pendant la guerre de 1914-1918, École d'application du génie, (BNF 43643260).

- « Des travaux en cours à l'épreuve du feu, 1914-1918 », sur http://www.lignemaginot.com/.

- G. Benoit (général), « Étude comparative des fortifications de Metz et de Verdun », Revue du Génie Militaire, Paris, Berger-Levrault, , p. 8-41 et 113-137 (ISSN 0035-2586), lire en ligne sur Gallica.

- « Site Natura 2000 : corridor de la Meuse, gîtes à chiroptères et plateau de Douaumont » [PDF], sur http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/.