Football en France

Le football en France est le sport le plus populaire et dont la pratique est la plus répandue[1].

Importé d'Angleterre à la fin du XIXe siècle sous le nom de football association, le football gagne d'abord la région parisienne et le nord du pays (notamment le Nord et la Normandie où sont créés les premiers clubs en région). Le sud est alors davantage acquis au concurrent du football, le football rugby.

Née en 1919 de fédérations concurrentes, la Fédération française de football compte aujourd'hui environ 40 000 clubs de football et 3 millions de licenciés. Elle organise les compétitions nationales et les matchs internationaux de l'équipe de France, qui a remporté la Coupe du monde de football en 1998 ainsi qu'en 2018 et le Championnat d'Europe en 1984 et 2000.

Le pays compte deux divisions de championnat professionnel (Ligue 1 et Ligue 2), organisé par la Ligue de football professionnel (LFP), ainsi qu'une compétition à élimination directe : la Coupe de France, ouverte à tous les clubs.

Organisation

Le football est géré en France par la Fédération française de football (FFF) fondée le à la suite de la fusion de plusieurs fédérations. Elle regroupe 3 143 688 licenciés (2022) pour 40 194 clubs (2022).

Fondée en 1944, la Ligue de football professionnel (LFP) gère sous le contrôle de la fédération les championnats masculins de Ligue 1 et de Ligue 2 et la Coupe de la Ligue. Des commissions de la FFF gèrent les autres compétitions comme la Coupe de France, les championnats masculins du National, du National 2 et du National 3, le Championnat de France féminin de football (Division 1, Division 2 et Division 3) ainsi que la Coupe de France féminine de football. La FFF via son Département Jeunes gère aussi les championnats de France de Jeunes (Championnat National -19 ans, Championnat National -17 ans) ainsi que la Coupe Gambardella Crédit Agricole (Coupe de France des moins de 19 ans).

L'équipe de France de football et l'équipe de France féminine de football représentent la France dans les compétitions internationales.

Palmarès

Le palmarès liste les vainqueurs des différents championnats nationaux ayant été organisées en France. Le premier championnat connu est organisé par l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) en 1894, mais dès 1897 il est concurrencé par des compétitions organisées par d'autres fédérations (professionnelle, patronages, etc.). Un championnat unique et professionnel n'est organisé qu'à partir de 1932, sous les appellations successives de « Division nationale » (en 1932-1933), « Division 1 » et, depuis 2002, « Ligue 1 »[2].

Structure actuelle

| Niveau | Championnat |

|---|---|

| 1 | Ligue 1 (L1) 20 clubs |

| 2 | Ligue 2 (L2) 20 clubs |

| 3 | National (N) 18 clubs |

| 4 | National 2 (N2) 4 groupes de 16 clubs (64 clubs) |

| 5 | National 3 (N3) 12 groupes de 14 clubs (168 clubs) |

| 6 | Régional 1 (R1) Groupes de 12 à 14 clubs répartis par Ligues régionales |

| 7-18 | Autres niveaux de Ligues régionales et de Districts départementaux. La hiérarchie des championnats diffèrent selon les Ligues et les Districts. |

- Championnat national professionnel

- Championnat national professionnel et amateur

- Championnat national amateur

- Championnat régional ou départemental amateur

Évolution

- Chronologie

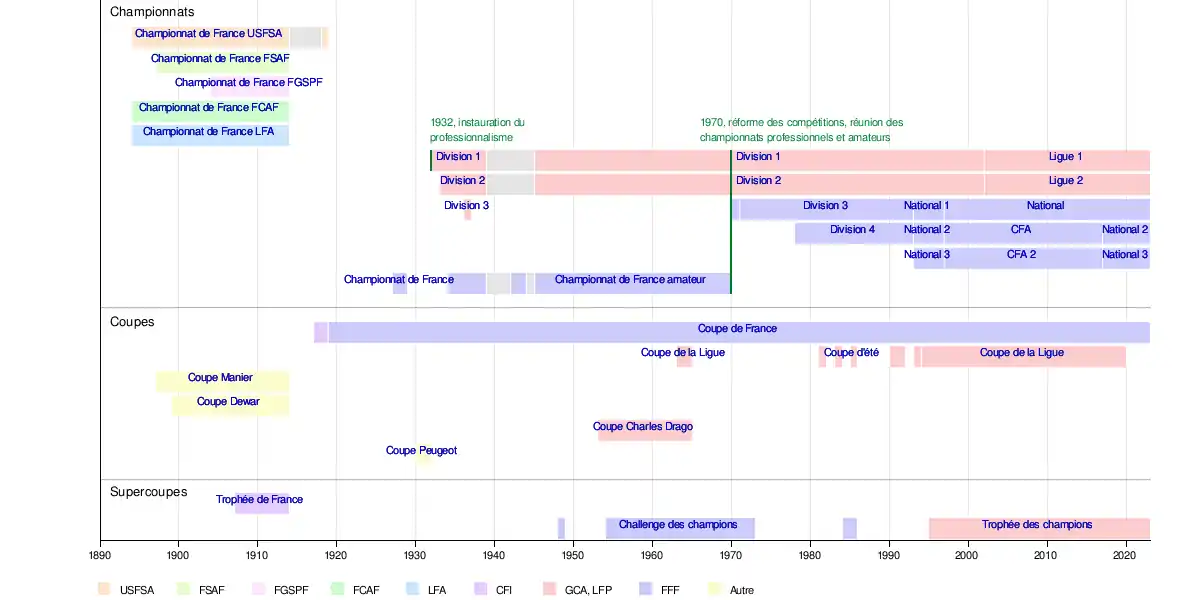

La frise chronologique suivante présente l'historique des compétitions de football à envergure nationale disputées depuis 1894. Chaque couleur correspond à la fédération organisatrice de l'épreuve.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Pyramide unique (depuis 1970)

| Période | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | Niveau VII+ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1970-1971 | Division Nationale | National | Division Nationale | Division d'Honneur | Autres niveaux de Ligues et de Districts | ||

| 1971-1972 | Division 3 | ||||||

| 1972-1978 | Division 1 | Division 2 | |||||

| 1978-1993 | Division 4 | Division d'Honneur | Autres niveaux de Ligues et de Districts | ||||

| 1993-1997 | Division 2 | National 1 | National 2 | National 3 | Division d'Honneur | Autres niveaux de Ligues et de Districts | |

| 1997-2002 | National | CFA | CFA 2 | ||||

| 2002-2017 | Ligue 1 | Ligue 2 | |||||

| depuis 2017 | National 2 | National 3 | Régional 1 | ||||

- Championnat national professionnel

- Championnat national professionnel et amateur

- Championnat national amateur

- Championnat régional ou départemental amateur

| Pyramide séparée entre clubs professionnels et amateurs | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Saison | Niveau I professionnel | Niveau II professionnel | Niveau III professionnel | Niveau I amateur | Niveau II amateur | Niveau III amateur | |

| 1932-1933 | Division Nationale (2*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |||

| 1933-1934 | Division Nationale (14) | Division Interrégionale (14+9) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1934-1935 | Division Nationale (16) | Division Interrégionale (16) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1935-1936 | Division Nationale (16) | Division Interrégionale (19) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1936-1937 | Division Nationale (16) | Division Interrégionale (17) | Division régionale (10) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1937-1938 | Division Nationale (16) | Division Interrégionale (25) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1938-1939 | Division Nationale (16) | Division Interrégionale (23) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1939 - 1945 |

Championnats de Guerre | ||||||

| 1945-1946 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (14*2) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1946-1947 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (22) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1947-1948 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (20) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1948-1949 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (19) | Division Nationale (48) | Ligues régionales | Ligues régionales | ||

| 1949-1950 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (18) | Division Nationale (51) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1950-1951 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (18) | Division Nationale (48) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1951-1952 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (18) | Division Nationale (48) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1952-1953 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (18) | Division Nationale (60) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1953-1954 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (20) | Division Nationale (61) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1954-1955 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (20) | Division Nationale (62) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1955-1956 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (20) | Division Nationale (61) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1956-1957 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (20) | Division Nationale (60) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1957-1958 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (22) | Division Nationale (61) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1958-1959 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (20) | Division Nationale (61) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1959-1960 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (20) | Division Nationale (68) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1960-1961 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (19) | Division Nationale (70) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1961-1962 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (19) | Division Nationale (65) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1962-1963 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (19) | Division Nationale (66) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1963-1964 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (18) | Division Nationale (73) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1964-1965 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (16) | Division Nationale (73) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1965-1966 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (19) | Division Nationale (72) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1966-1967 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (18) | Division Nationale (74) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1967-1968 | Division Nationale (20) | Division Interrégionale (19) | Division Nationale (72) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1968-1969 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (21) | Division Nationale (68) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| 1969-1970 | Division Nationale (18) | Division Interrégionale (16) | Division Nationale (72) | Division d'Honneur | Ligues régionales | ||

| Pyramide unifié | |||||||

| Saison | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |

| 1970-1971 | Division Nationale (20) | National (3*16) | Division Nationale (75) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1971-1972 | Division Nationale (20) | National (3*16) | Division 3 (87) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1972-1973 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1973-1974 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1974-1975 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1975-1976 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1976-1977 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1977-1978 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division d'Honneur | Ligues régionales | Ligues régionales | |

| 1978-1979 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1979-1980 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1980-1981 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1981-1982 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1982-1983 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1983-1984 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1984-1985 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1985-1986 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1986-1987 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1987-1988 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1988-1989 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1989-1990 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1990-1991 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1991-1992 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1992-1993 | Division 1 (20) | Division 2 (2*18) | Division 3 (6*16) | Division 4 (8*14) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1993-1994 | Division 1 (20) | Division 2 (22) | National 1 (2*18) | National 2 (4*18) | National 3 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 1994-1995 | Division 1 (20) | Division 2 (22) | National 1 (2*18) | National 2 (4*18) | National 3 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 1995-1996 | Division 1 (20) | Division 2 (22) | National 1 (2*18) | National 2 (4*18) | National 3 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 1996-1997 | Division 1 (20) | Division 2 (22) | National 1 (2*18) | National 2 (4*18) | National 3 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 1997-1998 | Division 1 (18) | Division 2 (22) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 1998-1999 | Division 1 (18) | Division 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 1999-2000 | Division 1 (18) | Division 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2000-2001 | Division 1 (18) | Division 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2001-2002 | Division 1 (18) | Division 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2002-2003 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2003-2004 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2004-2005 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2005-2006 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2006-2007 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2007-2008 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2008-2009 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2009-2010 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2010-2011 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (21) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2011-2012 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*16) | Division d'Honneur | |

| 2012-2013 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (20) | CFA (4*18) | CFA 2 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 2013-2014 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | CFA (4*16) | CFA 2 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 2014-2015 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | CFA (4*16) | CFA 2 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 2015-2016 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | CFA (4*16) | CFA 2 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 2016-2017 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | CFA (4*16) | CFA 2 (8*14) | Division d'Honneur | |

| 2017-2018 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | National 2 (4*16) | National 3 (12*14) | Régional 1 | |

| 2018-2019 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | National 2 (4*16) | National 3 (12*14) | Régional 1 | |

| 2019-2020 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | National 2 (4*16) | National 3 (12*14) | Régional 1 | |

| 2020-2021 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | National 2 (4*16) | National 3 (12*14) | Régional 1 | |

| 2021-2022 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | National 2 (4*16) | National 3 (12*14) | Régional 1 | |

| 2022-2023 | Ligue 1 (20) | Ligue 2 (20) | National (18) | National 2 (4*16) | National 3 (12*14) | Régional 1 | |

| 2023-2024 | Ligue 1 (18) | Ligue 2 (20) | National (18) | National 2 (4*14) | National 3 (11*14) | Régional 1 | |

| 2024-2025 | Ligue 1 (18) | Ligue 2 (18) | National (18) | National 2 (3*16) | National 3 (10*14) | Régional 1 | |

| 2025-2026 | Ligue 1 (18) | Ligue 2 (18) | National (18) | National 2 (3*16) | National 3 (8*14) | Régional 1 | |

| modifier | |||||||

- Championnat national professionnel

- Championnat national professionnel et amateur

- Championnat national amateur

- Championnat régional amateur

- Pas de promotion/relégation entre les deux pyramides

- Gras : Changement du nombre de clubs par niveau

Palmarès

Le palmarès liste les vainqueurs des différents championnats nationaux ayant été organisées en France.

Structure actuelle

| Niveau | Championnat |

|---|---|

| 1 | Division 1 (D1) 12 clubs |

| 2 | Division 2 (D2) 12 clubs |

| 3 | Division 3 (D2) 2 groupes de 12 clubs (24 clubs) |

Barrages PAN | |

| 4 | Régional 1 (R1) Groupes de 12 à 14 clubs répartis par Ligues régionales |

| 5 et + | Autres niveaux de Ligues régionales et de Districts départementaux. La hiérarchie des championnats diffèrent selon les Ligues et les Districts. |

- Championnat national professionnel

- Championnat national professionnel et amateur

- Championnat national amateur

- Championnat régional ou départemental amateur

Évolution

| Période | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |

|---|---|---|---|---|

| 1918-1932 | Championnat FSFSF | |||

| 1932-1974 | ||||

| 1974-1982 | Division 1 | Division d'Honneur | ||

| 1982-1986 | Division 2 | Division d'Honneur | ||

| 1986-1992 | Division d'Honneur | |||

| 1992-2002 | Nationale 1A | Nationale 1B | Division d'Honneur | |

| 2002-2010 | Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division d'Honneur |

| 2010-2017 | Division d'Honneur | Divisions régionales | ||

| 2017-2023 | Régional 1 | Divisions régionales | ||

| depuis 2023 | Division 3 | Régional 1 | ||

- Championnat national de la Fédération des sociétés féminines sportives de France (FSFSF)

- Championnat national de la Fédération française de football (FFF)

- Championnat régional des ligues régionales de la FFF

| Saison | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |

|---|---|---|---|---|

| 1974-1975 | Division 1 (4*4) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1975-1976 | Division 1 (2*4+2*5) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1976-1977 | Division 1 (4*5) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1977-1978 | Division 1 (4*5) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1978-1979 | Division 1 (4*5) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1979-1980 | Division 1 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1980-1981 | Division 1 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1981-1982 | Division 1 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1982-1983 | Division 1 / Division 2 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1983-1984 | Division 1 / Division 2 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1984-1985 | Division 1 / Division 2 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1985-1986 | Division 1 / Division 2 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1986-1987 | Division 1 (6*8) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1987-1988 | Division 1 (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1988-1989 | Division 1 (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1989-1990 | Division 1 (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1990-1991 | Division 1 (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1991-1992 | Division 1 (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales | |

| 1992-1993 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 1993-1994 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 1994-1995 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 1995-1996 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 1996-1997 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 1997-1998 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 1998-1999 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 1999-2000 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2000-2001 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2001-2002 | Nationale 1A (12) | Nationale 1B (3*10) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2002-2003 | Division 1 (12) | Division 2 (2*10) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2003-2004 | Division 1 (12) | Division 2 (2*10) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2004-2005 | Division 1 (12) | Division 2 (2*10) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2005-2006 | Division 1 (12) | Division 2 (2*10) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2006-2007 | Division 1 (12) | Division 2 (2*10) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2007-2008 | Division 1 (12) | Division 2 (2*10) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2008-2009 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2009-2010 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Division 3 (4*10) | Division d'Honneur |

| 2010-2011 | Division 1 (12) | Division 2 (3*12) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2011-2012 | Division 1 (12) | Division 2 (3*12) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2012-2013 | Division 1 (12) | Division 2 (3*12) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2013-2014 | Division 1 (12) | Division 2 (3*12) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2014-2015 | Division 1 (12) | Division 2 (3*12) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2015-2016 | Division 1 (12) | Division 2 (3*12) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2016-2017 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Division d'Honneur | Ligues régionales |

| 2017-2018 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Régional 1 | Ligues régionales |

| 2018-2019 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Régional 1 | Ligues régionales |

| 2019-2020 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Régional 1 | Ligues régionales |

| 2020-2021 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Régional 1 | Ligues régionales |

| 2021-2022 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Régional 1 | Ligues régionales |

| 2022-2023 | Division 1 (12) | Division 2 (2*12) | Régional 1 | Ligues régionales |

| 2023-2024 | Division 1 (12) | Division 2 (12) | Division 3 (2*12) | Régional 1 |

| modifier | ||||

- Championnat national de la Fédération française de football (FFF)

- Championnat régional des ligues régionales

- Gras : Changement du nombre de clubs par niveau

Spécificités dans les Outre-Mer

Le football est également un sport prédominant dans les Outre-Mer et les ultramarins contribuent très largement au football français. En effet, tous les joueurs ultramarins peuvent être retenus en sélections nationales françaises mais les clubs ultramarins sont circonscrits à leurs championnats régionaux et ne peuvent être promus dans les championnats nationaux.

Parmi les 19 ligues régionales de football dépendant de la FFF, 6 correspondent à des collectivités d'Outre-Mer. D'autre-part, le Comité de football des Îles du Nord est également affilié à la FFF tandis que la Fédération tahitienne de football et la Fédération calédonienne de football sont seulement lié par convention à la FFF. La majorité des ligues ou fédérations d'Outre-Mer sont affiliés à la Confédération internationale de football de leur continent, notamment la CONCACAF et l'OFC, ce qui permet à certains de leurs joueurs de participer à des compétitions internationales.

Histoire

Le football est d'abord importé en France au nord d'une ligne Caen-Paris-Laon. Il devient dans cette zone l'un des jeux préférés des écoliers et lycéens dès les années 1880. La première compétition française est mise en place à Paris en 1894.

Numéros d'affiliation des clubs de football

Depuis la création de la Fédération française de football en 1919, les clubs de football reçoivent un numéro d'affiliation. Les clubs existants en 1919 s'affiliant à la FFF, quelques centaines, font alors partir de la série 1 et reçoivent un numéro par ordre d'arrivée des dossiers. Les clubs créés après cette date viennent ensuite s'ajouter chronologiquement. Il y ainsi environ 2000 clubs affiliés en octobre 1921 et environ 4800 en décembre 1925. En parallèle, la FFF crée une série 2 pour les clubs scolaires et universitaires, débutée en 1921 et arrêtée en 1936, une série 3 pour les clubs corporatifs, débutée en 1925 et arrêtée en 1947, et une série 4 pour les clubs de la zone non occupée lors de la Seconde Guerre mondiale, débutée en 1941 et arrêtée en 1944[6].

| Série | Période | Clubs | Numérotation |

|---|---|---|---|

| 1 | 1919-1947 | Clubs libres | |

| 2 | 1921-1938 | Clubs scolaires et universitaires | |

| 3 | 1925-1947 | Clubs corporatifs | |

| 4 | 1941-1944 | Clubs de la zone non occupée lors de la Seconde Guerre mondiale | |

| 5 | depuis 1947 | Clubs libres | |

| 6 | 1947-2008 | Clubs corporatifs | selon la série 5 depuis 2008 |

| 7 | depuis 1947 | Clubs féminins | selon la série 5 |

| 8 | depuis 1947 | Clubs sports-loisirs | selon la série 5 |

En 1947, la FFF revoit toute sa numérotation. En effet, de nombreux clubs ont cessé d'exister, ce qui fait que les numéros d'affiliation approchent les 19000 mais plus de la moitié sont devenus vacants. Elle crée alors une série 5 dans laquelle sont reversés les clubs de la série 1, les numéros étant réattribués dans l'ordre de ceux de la série 1. La FFF s'occupe des 2000 premiers numéros, laissant la nouvelle attribution des numéros suivants aux Ligues régionales. Ainsi, ces 2000 anciens numéros n'en forment plus que 549 nouveaux. Le détail des numéros d'affiliation par Ligue est donnée dans le tableau ci-après. Le premier club affilié avec la nouvelle numérotation porte alors le 8401. En plus de cette série 5, la FFF crée une série 6 pour les clubs corporatifs, dont la renumérotation opère de la même manière. En 2008, la numérotation spécifique de la série 6 s'arrête et se greffe à celle de la série 5. Il existe de plus une série 7 pour les clubs féminins et une série 8 pour les sports-loisirs, dont la numérotation suit celle de la série 5[6].

| De | à | Ligue | Remarque |

|---|---|---|---|

| 1 | 556 | France entière | n°1 à 2000 de l'ancienne numérotation (série 1), avant octobre 1921 |

| 557 | 861 | Ligue de Paris | octobre 1921-mars 1947 |

| 862 | 1385 | Ligue du Nord | octobre 1921-mars 1947 |

| 1386 | 1884 | Ligue de Normandie | octobre 1921-mars 1947 |

| 1885 | 2559 | Ligue de l'Ouest | octobre 1921-mars 1947 |

| 2560 | 3028 | Ligue du Nord-Est | octobre 1921-mars 1947 |

| 3029 | 3587 | Ligue du Sud-Est | octobre 1921-mars 1947 |

| 3588 | 3932 | Ligue lorraine | octobre 1921-mars 1947 |

| 3933 | 4224 | Ligue d'Alsace | octobre 1921-mars 1947 |

| 4225 | 4848 | Ligue du Lyonnais | octobre 1921-mars 1947 |

| 4849 | 5447 | Ligue du Centre | octobre 1921-mars 1947 |

| 5448 | 5547 | non attribué | erreur de numérotation de la FFF |

| 5548 | 5885 | Ligue du Sud-Ouest | octobre 1921-mars 1947 |

| 5886 | 6229 | Ligue du Midi | octobre 1921-mars 1947 |

| 6230 | 6570 | Ligue d'Auvergne | octobre 1921-mars 1947 |

| 6571 | 6916 | Ligue de Bourgogne-Franche-Comté | octobre 1921-mars 1947 |

| 6920 | 8008 | Ligue du Centre-Ouest | octobre 1921-mars 1947 |

| 8009 | 8037 | Ligue de Corse | octobre 1921-mars 1947 |

| 8038 | 8093 | Ligue du Maroc | octobre 1921-mars 1947 |

| 8094 | 8163 | Ligue d'Alger | octobre 1921-mars 1947 |

| 8164 | 8276 | Ligue d'Oran | octobre 1921-mars 1947 |

| 8277 | 8362 | Ligue de Tunisie | octobre 1921-mars 1947 |

| 8363 | 8400 | Ligue de Constantine | octobre 1921-mars 1947 |

| 8400 | France entière | depuis mars 1947 |

Actuellement, un numéro d'affiliation se compose de six chiffres : le premier est le numéro de série (5 pour les clubs libres, 6 pour les clubs corporatifs, 7 pour les clubs féminins et 8 pour les sports-loisirs), suivi du numéro d'affiliation (entre 1 et 5 chiffres). Pour la série principale, la 5, Les 556 premiers numéros correspondent à des clubs créés avant octobre 1921 et les 8400 premiers correspondent à des clubs créés avant mars 1947[6].

En cas de fusion entre deux ou plusieurs clubs, le plus petit numéro d'affiliation était généralement conservé pour la nouvelle entité. Cela n'est plus vrai depuis les années 1990, où un nouveau numéro d'affiliation est généralement donné par la FFF. Ce système peut aboutir sur des situations cocasses, de nombreux clubs issus de fusion jouant avec des numéros d'affiliation de clubs fondés de nombreuses années avant la date officielle de création du club. De même, en cas de refondation d'un club à la suite d'une liquidation judiciaire, un nouveau numéro n'est pas systématiquement attribué.

Les premiers clubs à s'affilier à la FFFA sont connus grâce au procès-verbal de la séance du lundi 2 juin 1919, traitant notamment de l'« Affiliation de sociétés nouvelles », et signé du président Jules Rimet et du secrétaire général Henri Delaunay[7].

| N° | Club | Remarques |

|---|---|---|

| 1 | Stade roubaisien | fusionne en 1964 avec le Racing Club de Roubaix pour former le Racing Stade de Roubaix, disparait en 1990 (fusion) |

| 2 | Groupement Sportif de Reims | fondé par Pierre Pochonet |

| 3 | Red Star Amical Club | |

| 4 | Club (...) d'Entraînement | Une partie est indéchiffrable |

| 5 | Association sportive française | Association sportive Le Perreux francilienne depuis 1988 |

| 6 | Club athlétique de Vitry |

Formation

| Classes | Garçons | Filles |

|---|---|---|

| 6e-5e | Section sportive scolaire | Section sportive scolaire |

| 4e-3e | Pôle espoirs | |

| Lycée | Centres de formation | Pôle espoirs |

| Post-bac | Centres de formation |

Stades

Le plus grand stade français de football est depuis janvier 1998 le Stade de France avec quelque 80 000 places assises. C'est un stade national qui n'héberge pas de club. Le plus grand stade accueillant un club est le Stade Vélodrome (67 354 places), antre de l'Olympique de Marseille, suivi du Parc Olympique lyonnais (59 186 places), puis du Grand Stade Lille Métropole (50 157 places), puis du Parc des Princes (48 712 places), puis du stade de Gerland (43 051 places) et du Stade Geoffroy-Guichard (42 000 places) et le Matmut Atlantique des Girondins de Bordeaux

Popularité

Le football pâtit d'une image moyennement positive. Selon un sondage réalisé en décembre 2021, les compétitions nationale ont une image majoritaire positive : 63% des Français ont une bonne image de la coupe de France, supérieure au championnat de France (55%)[9]. En 2019, 68 % des Français avaient une bonne opinion de l'équipe de France[10].

Néanmoins, selon un autre sondage de 2016, 55% des Français disent préférer le rugby au football (36%)[11], et ont à 44% une mauvaise opinion du football contre 38%[12]. Lors de la saison 2018-2019, l'affluence moyenne était de 228 329 spectateurs par journée (10 matchs) pour 67 millions d'habitants. Comparativement, elle était de 381 820 en Angleterre (pour 59 millions d'habitants[Note 1]) et 249 310 en Italie (pour 60 millions d'habitants) pour la même période.

Football et racisme en France

Les rencontres de football sont parfois le lieu de comportements et attitudes racistes provenant des supporters et/ou des joueurs. On peut citer par exemple le cas du joueur marocain Abdeslam Ouaddou qui est victime d'attaques verbales à caractère raciste d'un supporter du FC Metz lors du match contre le Valenciennes FC le [13]. Le supporter est condamné à trois mois de prison avec sursis et trois ans et demi d'interdiction de stade[14].

Le , un footballeur amateur évoluant en deuxième division départementale à Lagnieu devient le premier footballeur français condamné pour insulte raciste sur un terrain. Lors d'un match opposant Lagnieu à Roussillon, le joueur de Lagnieu traite un adversaire de « sale nègre » et « sale singe ». À la suite de cela l'arbitre arrête le match ce qui est très rare. Suspendu, le joueur est condamné à quatre mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende pour insultes racistes. Il s'agit là d'un jugement historique en France puisque pour la première fois, la justice condamne un footballeur pour racisme[15] - [16]. Ayant fait appel de la décision, la cour d'appel de Lyon confirme, le 22 octobre 2009, sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis[17].

Football féminin et port du voile en France

Depuis 2014, à l’instar des fédérations internationales de basket-ball, de handball ou de karaté, la FIFA autorise les footballeuses à porter le voile lors des matchs officiels, mais la FFF a choisi de continuer à l'interdire en France[18], malgré un avertissement de la part de l’ancien président de la FIFA, Stepp Blatter[19]. La FFF invoque des raisons d’hygiène, de sécurité[20], mais Bouchra Chaïb explique que ce sont « de faux arguments, car il existe un hijab homologué pour pratiquer le sport de compétition »[21]. L'autre argument de la FFF est celui de la laïcité. L ’article 1 de ses statuts de explique ainsi que « sont interdits, à l’occasion de compétitions […], tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale »[21]. La FFF invoque également la charte d’éthique et de déontologie du football français, selon laquelle « Un terrain de football, un stade, un gymnase, ne sont pas des lieux d’expression politique ou religieuse. Ce sont des lieux de neutralité »[22]. À cet argument une footballeuse objecte que porter un voile n'est pas faire l'apologie de la religion[22]. Une footballeuse citée par Marianne explique que cette règle a pour conséquence qu'« en France, les footballeuses qui portent le hijab voient souvent leurs ambitions sportives être stoppées tôt dans leur carrière »[23]. Le collectif Les Hijabeuses est créé en 2020[22] pour tenter de mettre fin à cette exception française[24]. Ce débat français s'inscrit dans une série de polémiques sur la façon dont les femmes musulmanes devraient s'habiller, à un moment où est débattue la loi contre le séparatisme[25]. En 2021, le collectif saisit le Conseil d'État[26], dont le rapporteur public se prononce en juin 2023 en faveur du port du voile pour les licenciées de la FFF, mais pas pour les sélectionnées des équipes nationales[27] - [28].

Notes et références

Notes

- En comptabilisant Angleterre et Pays de Galles

Références

- les-sports-les-plus-populaires-en-france

- (en) François Mazet et Frédéric Pauron, « France - List of Champions », Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, (consulté le )

- Entre les saisons 1926-1927 et 1928-1929, les clubs champions régionaux disputent en fin de saison le Championnat de France amateur.

- Entre les saisons 1934-1935 et 1947-1948, les clubs champions régionaux disputent en fin de saison le Championnat de France amateur.

- « Championnats de France Féminin, D1 et D2 », sur fff.fr, (consulté le )

- « Numéro d'affiliation à la FFF », sur footballenfrance.fr, Association des historiens du football français

- Jules Rimet et Henri Delaunay, Procès-verbaux du Bureau Fédéral, Archives de la FFF, , p. 18-19

- « Les filières d'accès au haut niveau », sur fff.fr, (consulté le )

- Coupe de France : une meilleure image que la Ligue des champions et la L1 chez les Français

- Deux Français sur trois ont une bonne image des Bleus

- Les Français préfèrent le rugby au football

- Sondage avant l'Euro-2016 : le football séduit de moins en moins

- AFP, « Trois ans d'IDS requis », sur www.lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le )

- AFP, « Le supporter condamné », sur www.lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le )

- Mustapha Kessous, « Un joueur de football condamné pour la première fois pour racisme », sur www.lemonde.fr, Le Monde, (consulté le )

- Olivier Bertrand Belley, « Joueur raciste : six mois avec sursis requis », sur www.liberation.fr, Libération, (consulté le )

- www.lemonde.fr/sport/

- Recueilli par Kim Hullot-Guiot, « La FIFA fait le coup du foulard », sur Libération (consulté le )

- « Port du voile : Blatter menace la FFF », sur SOFOOT.com, (consulté le )

- « Les Hijabeuses : les footballeuses qui luttent contre l'interdiction de porter le voile en compétition », sur Clique.tv, (consulté le )

- Mickaël Correia, « Football : exclues des terrains par la fédération, les Hijabeuses organisent un tournoi féminin », sur Mediapart, (consulté le )

- Kadiatou Sakho, « Les Hijabeuses, ces footballeuses qui luttent contre leur mise au banc », sur Libération, (consulté le )

- Samuel Piquet, « Propagande à peine voilée », sur Marianne, (consulté le )

- « Les Hijabeuses luttent contre « l'exception culturelle française » qui interdit le voile aux footballeuses », sur Madmoizelle, (consulté le )

- (en) Alexander Durie, « Les Hijabeuses: Muslim women footballers tackle French hijab ban », sur Al Jazeera, (consulté le )

- « Le droit de porter le hijab pendant les matchs de foot féminin: cette réclamation inquiétante qu'examine le Conseil d'Etat », sur LEFIGARO, (consulté le )

- « « Hidjabeuses » : le rapporteur public du Conseil d’Etat se prononce en faveur de l’autorisation du voile dans les compétitions de football », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « Le rapporteur public du Conseil d'État favorable au port du hijab dans les compétitions de football », sur L'Équipe (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Mickaël Correia, Une Histoire populaire du football, Paris, Éditions La Découverte, 2018, 416 p.