Expédition Polaris

L’expédition Polaris est une expédition polaire dirigée par l'explorateur américain Charles Francis Hall et financée par le gouvernement américain qui a tenté sans succès d'atteindre le pôle Nord en 1871. Il s'agit d'une des premières tentatives sérieuses, après celle de l'officier de marine britannique William Edward Parry, qui avait réussi à atteindre, en 1827, la latitude 82°45' Nord.

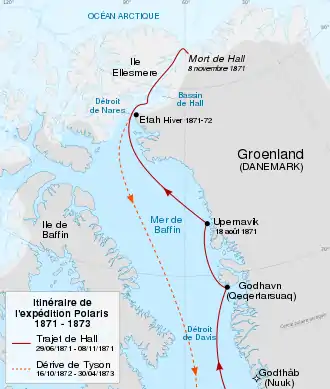

Après avoir effectué deux longues expéditions dans les contrées de l'Arctique, Hall a la réputation d'être un explorateur chevronné. Le Polaris, qu'il a affrété et qui comporte un équipage hétéroclite encadré par deux patrons de baleinier, quitte New York en juin 1871. Le , le Polaris atteint sa latitude maximale et peu après débute l'hivernage dans une baie située sur la rive septentrionale du Groenland. Alors que les membres de la tentative vers le pôle Nord se préparent à s'élancer sur la banquise en utilisant des traîneaux, Hall tombe gravement malade et décède le après avoir accusé des membres d'équipage de l'avoir empoisonné. Sidney Budington prend le commandement de l'expédition. Une tentative infructueuse est effectuée en juin 1872 de poursuivre vers le pôle avec les baleinières puis l'objectif de l'expédition est abandonné. Le Polaris prend la route du sud mais, après avoir heurté des glaces, dix-neuf membres de l'expédition se retrouvent séparés du navire. Ils dérivent sur un morceau de banquise durant six mois en parcourant 2 900 km avant d'être secourus par un navire[1]. Budington décide d'échouer le Polaris à court de charbon en octobre 1872 près d'Etah, au Groenland. Les rescapés réussissent à survivre à l'hiver et, après avoir repris la mer en juin à bord d'embarcations construites avec le bois du Polaris, sont recueillis en mer par un navire en juillet.

L'expédition est marquée par les dissensions entre les officiers et, après la mort de Hall, par la désorganisation. Une commission d'enquête navale constituée au retour de l'expédition conclut à un décès naturel de Hall. Une exhumation du corps effectuée en 1968 révèle qu'il a ingéré une grande quantité d'arsenic au cours des deux dernières semaines qui ont précédé son décès.

Préparation

Les origines du projet

En 1827, l'amiral William Edward Parry de la Royal Navy tente pour la première fois d'atteindre le pôle Nord[B 1]. Au cours des cinquante années suivantes, les Américains montent plusieurs expéditions : la première expédition Grinnell dirigée par Edwin De Haven, veut tenter de mieux comprendre l'issue catastrophique de l'expédition Franklin dont les membres de l'équipage ont disparu en 1845. L'équipe réunit des indices sur les activités de Franklin mais finit par être prise dans les glaces. La seconde expédition Grinnell dirigée par Elisha Kane de 1853 à 1855[D 1] est une nouvelle tentative, où l'équipe ne réussit pas à déterminer le sort de John Franklin mais découvre et délimite une grande partie inexplorée du littoral Nord à une latitude de 82°[2] - [3]. Une exploration est également dirigée en 1860 et 1861 par Isaac Israel Hayes[D 2].

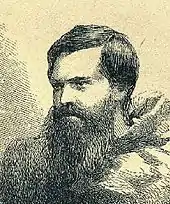

Charles Francis Hall n'a lui ni connaissance scientifique ni expérience de la navigation — il a été successivement forgeron, graveur, puis propriétaire d'un journal à Cincinnati. Ce grand lecteur, passionné par l'Arctique[1] - [B 2] - [H 1] a acquis une connaissance approfondie des terres arctiques en lisant l'ensemble des récits d'expédition polaire [H 1] et en lançant deux missions de secours à la recherche de l'expédition de John Franklin disparue en 1845 : l'une de 1860 à 1863, et l'autre de 1864 à 1869. Ces expériences ont fait de lui un explorateur de l'Arctique chevronné, et lui ont permis de nouer des contacts avec le peuple inuit[A 1]. Grâce à la notoriété acquise et à l'enthousiasme des Américains pour l'exploration des pôles depuis le succès du livre de Elisha Kane, Artic Explorations[H 2], Charles Francis Hall obtient du gouvernement américain le financement de sa troisième expédition, cette fois vers le pôle Nord. Lors d'une conférence de presse organisée juste avant son départ, il déclare : « La région arctique est mon pays, je l’aime de tout mon cœur avec ses tempêtes, ses vents, ses glaciers et ses icebergs ; et quand je vis entouré de tout cela, il semble que j’habite un coin de ciel sur la terre ou un coin de terre au paradis »[1].

Financements et matériels

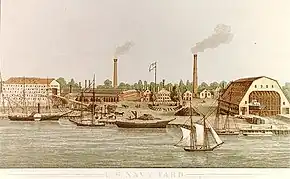

En 1870, un projet de loi appelé Artic Resolution est présenté au Sénat pour financer une expédition vers le pôle Nord. Charles Francis Hall fait en sorte d'obtenir la subvention du Congrès des États-Unis de 50 000 dollars[1] - [4] et le commandement de l'expédition. Il commence donc à recruter un équipage à la fin de l'année 1870[F 1]. Un remorqueur à vapeur et hélice de 387 tonneaux[1] de la Marine de guerre américaine, le USS Periwinkle[Note 1], est choisi pour embarquer l'expédition. Le bateau est gréé en goélette à hunier au chantier naval de l'Arsenal de Washington. Pour la préparer à sa navigation dans les glaces la coque est renforcée avec des membrures en chêne massif, et la proue doublée avec des plaques de fer. Un nouveau moteur est ajouté, et l'une des chaudières est transformée pour pouvoir fonctionner à l'huile de phoque et de baleine. Le USS Periwinkle est alors rebaptisé Polaris[A 2].

Le navire embarque quatre baleinières de 6,1 mètres de long et 1,20 mètre de large, et un chaland à fond plat. Au cours de ses expéditions arctiques précédentes, Charles Francis Hall a découvert les umiaks, de grandes embarcations traditionnelles inuits. Il décide d'emporter pour l'expédition un de ces bateaux qui peut embarquer vingt hommes[A 3]. Le ravitaillement est essentiellement composé de jambon, de viande salée, de pain et de biscuits. Il est prévu de compléter sur place cette alimentation avec les produits de la chasse du bœuf musqué frais, du phoque et de l'ours blanc qui doivent permettre de se prémunir du scorbut.

Le choix de l'équipage

Au printemps 1871, le président américain Ulysses S. Grant nomme Charles Francis Hall commandant en chef de l'expédition et capitaine. Hall est un fin connaisseur de l'Arctique mais il n'a aucune expérience de la navigation[B 3], et le titre de capitaine est donc purement honorifique. Hall choisit, en guise d'officiers et de marins, de simples baleiniers ayant une expérience de l'Arctique[B 4]. À l'époque, les chasseurs de baleines ont une très mauvaise réputation et c'est donc une approche radicalement différente de celle des expéditions polaires de l'Amirauté britannique qui ont recours à des officiers et équipages de la marine militaire très disciplinés.

Hall propose le commandement du navire successivement à deux capitaines de baleiniers : Sidney O. Budington puis à George Tyson. Tous deux refusent d'abord car ils se sont déjà engagés pour une future campagne de chasse à la baleine avant finalement d'accepter ; ils sont nommés respectivement capitaine et navigateur[B 3]. Les deux hommes ont une expérience cumulée de plusieurs dizaines d'années comme capitaine de baleinier. Le Polaris a donc trois commandants, ce qui influera lourdement sur le déroulement de l'expédition. Circonstance aggravante, Budington et Hall se sont querellés en 1863 : le premier, qui dirigeait alors une expédition, n'a pas voulu que Hall amène les guides inuits Ipirvik et Taqulittuq tombés malades[A 4].

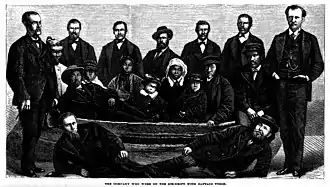

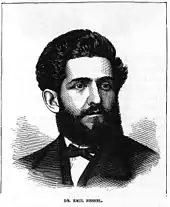

Les autres officiers de l'expédition sont des américains (Hubbard Chester est le premier-lieutenant, William Morton est second-lieutenant et R.W.D. Bryan est astronome et aumônier), et des allemands (Emil Bessels, est chef du personnel scientifique et médecin et Frédéric Meyer est chargé de la météorologie). Les marins sont en majorité allemands, comme le chef mécanicien Emil Schumann[B 5]. En plus des 25 officiers, scientifiques et membres d'équipage, le navire embarque l'Inuk Ipirvik, qui sert d'interprète et de chasseur, ainsi que sa femme Taqulittuq et leur enfant. Un autochtone du Groenland nommé Hans Hendrik, sa femme Merkut et leurs trois enfants se joignent à l'expédition.

Expédition

De New York à Upernavik

Avant même de quitter l'arsenal de New York le , des dissensions apparaissent au sein de l'expédition. Le cuisinier, un marin, un pompier et Wilson, l'adjoint du chef mécanicien, désertent. L'intendant, qui se révèle être un ivrogne, est finalement laissé au port[A 5].

Le navire s'arrête le à New London dans le Connecticut, pour embarquer un second mécanicien. Au moment d'atteindre Saint-Jean, une dispute éclate entre les officiers de l'expédition et les scientifiques. Bessels, soutenu par Meyer, rejette l'autorité de Hall sur l'équipe scientifique[A 6] - [D 3]. Les dissensions se propagent à l'équipage qui se divise en fonction de l'appartenance nationale[B 6]. Dans son journal, le navigateur adjoint George Tyson écrit qu'au moment d'atteindre l'île de Disko au Groenland, « les membres de l'équipage expriment librement que Hall n'a aucune autorité particulière sur cette expédition. Certains d'entre eux ont déjà décidé quand et comment ils vont rentrer chez eux »[Note 2] - [G 1]. Hall demande au capitaine Davenport, du navire de ravitaillement Congress d'intervenir. Ce dernier menace de mettre aux fers Meyer pour refus d'obéissance et de le renvoyer aux États-Unis mais les Allemands menacent en retour de quitter l'expédition. Hall et Davenport sont donc forcés de faire machine arrière, mais Davenport prononce un discours très ferme sur la discipline navale à l'attention de l'équipage[B 6].

Les chaudières du navire sont sabotées par un des membres de l'équipage. La chaudière spécialement adaptée pour brûler de l'huile de baleine, disparaît, apparemment jetée à la mer[A 7].

Le , le navire atteint Upernavik sur la côte ouest du Groenland, où ils embarquent le chasseur et interprète inuit Hans Hendrik. Le Polaris prend la route du nord et passe par le détroit de Smith puis le détroit de Nares. Il dépasse la limite septentrionale atteinte par les expéditions d'Elisha Kane et Isaac Israel Hayes.

Les préparations pour le pôle et la mort de Hall

Le , le Polaris atteint son point le plus proche du pôle : entre 82°11' et 82°29' Nord selon les sources[Note 3]. Une dispute éclate alors entre les trois commandants de l'expédition. Hall et Tyson veulent continuer afin de réduire la distance à parcourir en traîneaux à chiens, tandis que Budington qui veut s'arrêter là pour ne pas prendre le risque de perdre le navire dans les glaces, refuse de discuter plus avant[B 7]. Finalement, le , ils décident de mouiller dans une baie qu'ils baptisent Thank God Harbor[Note 4] - [1] (appelé aujourd'hui le Bassin Hall).

Au cours des semaines suivantes, Hall se prépare pour l'expédition en traîneau qui doit lui permettre de battre le record établi par Sir William Parry[G 2]. La méfiance entre les officiers se fait sentir à nouveau lorsque Hall déclare à Tyson, en parlant du capitaine Budington : « je n'ai pas confiance en cet homme. Je veux que tu viennes avec moi, mais je ne sais pas comment faire pour qu'il reste sur le navire »[G 2]. Certains indices laissent à penser que Budington est alcoolique car il fait main basse à trois reprises sur les réserves du navire y compris sur l'alcool embarqué par les scientifiques pour la conservation des spécimens ; Hall se plaint également de son comportement lorsqu'il est ivre[A 8], ce que l'équipage confirmera au cours de l'enquête qui a suivi l'expédition[A 9]. Le , Hall, le premier-lieutenant Chester, et les guides indigènes Ipirvik et Hendrik partent sur deux traîneaux pour effectuer une reconnaissance et cartographier la région. Tyson, lui, reste pour veiller sur le navire. Le lendemain, Hendrik revient au navire à la demande de Hall pour récupérer plusieurs objets oubliés et transmettre une note rappelant à Bessels qu'il doit remonter les chronomètres au bon moment tous les jours. Dans son livre Trial by Ice, Richard Parry émet l'hypothèse que cette instruction venant d'un homme dépourvu de connaissances a dû probablement vexer Bessels, titulaire de plusieurs diplômes dans les universités de Stuttgart, de Heidelberg et d'Iéna. Hall a commis auparavant une autre maladresse : il donne à Budington des instructions sur la manière de préserver le navire en son absence[A 10], ce qui passe mal auprès de ce capitaine de plus de 20 ans d'expérience. Le groupe reconnaît et cartographie le passage entre le Groenland et l’île Ellesmere jusqu’à la latitude de 82°11’ Nord[5].

Au cours du trajet de retour, le , Hall tombe soudainement malade après avoir bu une tasse de café[G 3]. Il souffre de douleurs d'estomac, puis le jour suivant est sujet à des vomissements et des accès de délire. Hall accuse plusieurs membres de l'équipage, dont le médecin Emil Bessels, de l'avoir empoisonné[G 3]. À la suite de ces accusations, il refuse le traitement médical préconisé par Bessels et n'accepte de boire que les boissons apportées par son amie inuk Taqulittuq[B 8]. Pendant quelques jours, il semble aller mieux et parvient même à monter sur le pont. Bryan, l'aumônier du navire, tente à la demande de Bessels de convaincre Hall d'accepter d'être examiné par le médecin. Le 4 novembre, Hall cède et accepte de se faire soigner par Bessels. Peu de temps après, la santé de Hall commence à se détériorer. Il souffre de vomissements et de délire puis perd conscience[A 11]. Bessels diagnostique une attaque d'apoplexie ; Hall meurt le 8 novembre. Il est amené à terre où il est enterré.

Tentatives vers le pôle Nord

En application des dispositions définies par George M. Robeson, le secrétaire à la Marine des États-Unis, Sidney O. Budington prend le commandement de l'expédition. La discipline se relâche encore plus : le précieux charbon, utilisé pour le chauffage, est brûlé à un rythme élevé : 2 873 kg en novembre, soit 724 kg de plus que le mois précédent[A 12], et près de 3 800 kg en décembre[A 13]. Budington est souvent vu ivre, mais il n'est pas le seul à piller les réserves d'alcool ; selon des témoignages recueillis au cours de l'enquête qui suivit l'expédition, Tyson est également vu en état d'ébriété avancé[Note 5] et Schumann est allé jusqu'à faire un duplicata des clés de Budington pour pouvoir se servir en alcool[E 1]. Quel que soit le rôle joué par l'alcool dans l'expédition, il est clair que le désordre s'installe à bord. Comme Tyson le fait remarquer : « Il y a très peu de discipline à bord. Aucune heure n'est fixée pour l'extinction des lumières, les hommes peuvent le faire quand ils veulent, et par conséquent, ils passent des nuits de débauche et jouent aux cartes à n'importe quelle heure »[A 14]. Pour des raisons inconnues, Budington choisit de ne plus laisser l'équipage accéder à l'armurerie[D 4].

Il semble, selon certains témoignages, que les officiers supérieurs aient envisagé au cours de l'hiver quelque chose d'immoral. Ainsi le , Tyson écrit dans son journal : « le mois dernier, une proposition étonnante m'a été faite et je ne cesse d'y penser depuis... C'est né d'une discussion sur la faisabilité d'une tentative d'aller plus loin au nord l'été prochain »[G 4]. Puis le : « J'ai eu une conversation avec Chester sur la proposition étonnante qui m'a été faite l'hiver dernier. Nous avons convenu que c'était monstrueux et que ça devait être empêché. Chester a dit qu'il était déterminé, en rentrant chez lui, à dénoncer cette proposition »[G 4]. L'auteur Farley Mowat suggère que les officiers ont envisagé de monter une fausse expédition vers le pôle Nord ou à très haute latitude.

Quel que soit le plan, qui a été passé sous silence, une expédition pour tenter d'atteindre le pôle est lancée le [A 15]. Chester mène l'expédition à bord d'une baleinière mais celle-ci est détruite par les glaces à quelques kilomètres du Polaris. Chester et ses hommes reviennent au navire, et persuadent Budington de leur donner le bateau pliable. Les hommes repartent ensemble vers le nord avec celui-ci et une autre baleinière conduite par Tyson. Entre-temps, le Polaris trouve une voie ouverte dans les glaces, et part à la recherche d'une route vers le sud. Budington, qui ne souhaite pas effectuer un nouvel hivernage, envoie Ipirvik au nord pour demander à Tyson et Chester de renoncer à leur objectif et de revenir au navire[A 16]. Les hommes sont finalement contraints d'abandonner leurs embarcations et de marcher sur 32 km pour rejoindre le Polaris. Trois des précieuses embarcations de sauvetage sont désormais perdues, et la quatrième (le petit chaland) est bien prête d'être broyée par les glaces au cours du mois de juillet, après avoir été négligemment laissée dehors toute une nuit. L'expédition ne peut plus remplir son objectif et atteindre le pôle Nord.

Le retour et la fin du Polaris

Ayant renoncé à atteindre le pôle Nord, le Polaris fait route vers le sud. Dans le détroit de Smith, à l'ouest du glacier de Humboldt, il percute un iceberg de petite taille et reste bloqué par la banquise. Dans la nuit du , un autre iceberg menace le navire ; Schuman signale que l'eau monte et que les pompes n'arrivent pas à refouler l'eau suffisamment vite[B 9]. Budington ordonne à l'équipage de vider le bateau de sa cargaison pour alléger celui-ci. Les hommes commencent à jeter les marchandises par-dessus bord, et comme Tyson le dit : « sans se soucier de la manière et de l'endroit où atterrit la cargaison »[G 4]. Une grande partie du fret qui a été déchargé est perdu.

Alors qu'une partie de l'équipage passe la nuit sur la banquise, une rupture du pack se produit. Au lever du Soleil, Tyson, Meyer, six des marins, le cuisinier, l'intendant, et tous les Inuits, sont bloqués sur une plaque de glace[A 17]. Les naufragés peuvent apercevoir le Polaris, relativement proche (13 à 16 km), mais ils ne parviennent pas à attirer son attention à l'aide d'un grand drap noir. Habitués à ce milieu, les Inuits construisent des igloos ; Tyson estime la nourriture disponible à 860 kg[B 10]. Les naufragés disposent des deux dernières baleinières du bateau et de deux kayaks mais un de ceux-ci est perdu peu après à cause d'une rupture de la glace. Meyer calcule que le groupe est à la dérive sur la côte du Groenland dans le détroit de Davis et que l'île de Disko pourra bientôt être rejointe en kayak. Il s'avère qu'il se trompe et qu'en fait ils sont du côté canadien du détroit. Ayant perdu confiance en Tyson, les marins refusent de suivre ses consignes. Les marins font du petit bois avec l'une des baleinières pour faire du feu, rendant quasi impossible le retour sur la terre ferme. Une nuit de novembre, ils font une crise de boulimie après avoir consommé une trop grande quantité de nourriture[B 10]. Le groupe dérive sur la banquise pendant les six mois suivants sur plus de 2 900 km[F 2] avant d'être secouru le au large des côtes de Terre-Neuve dans la mer du Labrador par le baleinier Tigress[5] - [Note 6]. Tous auraient probablement péri si les hommes n'avaient pas compté parmi eux les chasseurs inuits Ipirvik et Hendrik[B 11], qui parviennent à tuer des phoques à plusieurs reprises. Pourtant, le rôle des Inuits est pratiquement passé sous silence dans la presse ou dans les deux rapports officiels de l'expédition[B 12].

Le 16 octobre, les réserves de charbon du navire s'épuisent et le capitaine Budington décide donc d'échouer le Polaris près d'Etah. Les quatorze hommes que compte encore l'équipage ont perdu une grande partie de leur literie, de leurs vêtements et de leur nourriture lors du largage de la cargaison sur la banquise, et risquent de faire difficilement face à l'hiver. Ils récupèrent alors du bois sur le navire et s'en servent pour construire une cabane. Le 24 octobre les chaudières du navire sont éteintes pour économiser le charbon. Les pompes qui épuisent l'eau de cale s'arrêtent et le navire se couche bientôt sur son flanc, à moitié immergé[A 18]. L'équipage est finalement aidé par les Inuits d'Etah qui leur permettent de survivre à l'hiver[F 3]. Au début du printemps, l'équipage construit deux bateaux en récupérant de nouveau du bois sur le navire, et le 3 juin, l'équipage fait route vers le sud. Les hommes sont repérés puis secourus en juillet par le baleinier Ravenscraig[Note 7] ; ils retournent chez eux en passant par l'Écosse.

Suites

Enquête sur la mort de Hall

Le , une commission d'enquête de la Marine de guerre américaine est créée. Lorsque la commission commence ses investigations, l'équipage et les familles inuits qui ont séjourné sur la banquise ont été récupérées mais on ignore le sort de Budington, Bessels, et du reste de l'équipage. La commission est composée de l'amiral Louis M. Goldsborough, du secrétaire de la Marine Robeson, du Commodore Reynolds, du capitaine de l'armée Henry W. Howgate, et de Spencer F. Baird, de l'Académie des sciences des États-Unis[A 19]. Tyson est le premier à être interrogé : il fait part de la mésentente qui régnait entre Hall, Budington, et Bessels, et des accusations de Hall à propos de son empoisonnement. La commission demande ce que sont devenus le journal de bord et les papiers de Hall.

Tyson répond que, lorsque Hall a sombré dans le délire, il a ordonné à Budington de brûler certains des documents, et que le reste a disparu[A 20]. Par la suite, les journaux d'autres membres de l'équipage sont découverts dans l'épave du Polaris, mais les passages relatifs à la mort de Hall manquent[D 5]. Meyer témoigne du penchant pour l'alcool de Budington, en disant que le capitaine était presque constamment ivre durant le voyage de retour vers le sud [A 21]. Le steward John Herron indique qu'il n'a pas fait le café soupçonné par Hall d'être empoisonné, il explique par contre que c'est le cuisinier qui fait le café, et qu'il ne sait pas combien de personnes ont pu avoir accès à la tasse avant qu'elle ne soit portée à Hall[A 22].

Après le sauvetage et le rapatriement aux États-Unis de Budington et du reste de l'équipage, l'enquête se poursuit. Budington dénonce l'absence de crédibilité de Tyson : il conteste notamment qu'il se soit opposé à Hall lorsque celui-ci souhaitait aller plus au nord. Il nie sa supposée ivrognerie, affirmant qu'il « buvait régulièrement, mais très peu »[A 23]. Bessels est interrogé sur les causes de la mort de Hall. Il déclare que « la première attaque est due à l'exposition de Hall à de très basses températures durant son voyage en traîneau. Après son retour à bord du navire, celui-ci est entré dans la cabine chauffée sans avoir enlevé ses épais vêtements de fourrure, puis il a pris une tasse de café chaud. N'importe qui connaît les conséquences que cela peut avoir »[A 24]. Bessels témoigne que Hall a été « frappé par une hémiplégie », son bras gauche et le côté ont été paralysés, et qu'il a injecté à Hall de la quinine pour faire baisser sa température avant qu'il ne décède[A 25].

Face aux témoignages contradictoires, au manque de documents officiels et de journaux de bord, et à l'absence de corps à autopsier, aucune charge n'est retenue pour le décès de Hall. Dans le rapport final de l'enquête, les médecins généraux de l'Armée et de la Marine écrivent : « les circonstances et les symptômes qu'il a décrit lui-même comparés aux témoignages médicaux de chacun des témoins nous permet d'affirmer que la mort du capitaine Hall est d'origine naturelle (c'est-à-dire qu'il est décédé d'apoplexie), et que le traitement prescrit par le Dr Bessel a été le meilleur possible compte tenu de ces circonstances »[Note 8] - [A 26].

Controverses

Certains se sont demandé pourquoi Budington et les hommes à bord du Polaris n'ont pas tenté de sauver les hommes échoués sur la banquise. Tyson n'a pas compris comment le navire n'avait pas pu apercevoir les provisions, et le groupe d'hommes à une distance de 13 km agitant un drapeau de couleur sombre dans un océan de blanc[F 4]. Le lendemain, le temps était calme et l'air transparent ; les hommes abandonnés sur le morceau de banquise pouvaient voir clairement le navire utilisant la vapeur et la voile. Le premier-lieutenant Chester, qui se trouvait à bord du navire, a déclaré qu'il avait aperçu les vivres et les dépôts sur une banquise lointaine[F 4], mais aucun ordre ne fut donné pour aller récupérer les vivres ou rechercher les naufragés.

La décision de Budington de démanteler le Polaris est également controversée. Budington dit qu'il « pensai[t] que l'hélice avait été pulvérisée et le gouvernail brisé »[F 5]. Le rapport officiel de l'expédition déclare que le navire avait dû être abandonné parce que « le charbon restant ne permettait de maintenir les feux durant seulement cinq jours ». Toutefois, le même rapport indique que l'hélice et le gouvernail sont restés intacts après l'échouage selon une expertise effectuée sur place ; la chaudière du navire et les voiles étaient également intactes[F 5]. Même s'il n'avait plus de charbon, le navire était parfaitement en mesure de se déplacer uniquement à la voile. Pour la défense de Budington, quand la marée basse a découvert la coque du navire, les marins ont découvert que l'étrave était complètement cassée à la marque de six-pieds, et que les plaques de tôle et les membrures en bois avaient été emportées. Budington a écrit dans son journal qu'il « a attiré l'attention de l'enquêteur sur ce problème, lequel s'est demandé comment le navire avait pu se maintenir à flot si longtemps »[A 27].

Tyson a indiqué que les intentions de Budington étaient mauvaises, la course au pôle ne l'intéressait pas et il aurait tenté volontairement de détruire le navire pour passer l'hiver près du campement inuit à proximité et revenir par le Danemark jusqu'aux États-Unis sans débourser un centime[6].

Concernant les causes de la mort de Hall, l'enquête officielle qui a suivi a conclu à une attaque d'apoplexie (ancien terme pour accident vasculaire cérébral)[1]. Certains des symptômes de Hall (paralysie partielle, troubles de l'élocution, délire) correspondent exactement à ce diagnostic. En effet, les douleurs dont Hall s'est plaint d'un côté de son corps (qu'il attribue aux nombreuses années qu'il a passées recroquevillé dans des igloos) peuvent être dues à un précédent accident vasculaire cérébral mineur[D 6]. Cependant, en 1968, le biographe de Hall, Chauncey C. Loomis, professeur au Dartmouth College, effectue une expédition au Groenland pour exhumer le corps de Hall. Il découvre que grâce au pergélisol, le corps de Hall, le linceul, les vêtements et le cercueil ont été très bien conservés. Des tests sur des échantillons de tissus de l'os, mais également sur ses ongles et ses cheveux ont montré que Hall avait assimilé des doses importantes d'arsenic dans les deux dernières semaines qui ont précédé son décès. L'empoisonnement à l'arsenic semble être compatible avec les symptômes sur les membres rapportés : douleurs à l'estomac, vomissements, stupeur, et manie[B 8]. Hall s'est plaint que le café était trop sucré, et qu'il avait brûlé son estomac, et il se trouve que l'arsenic peut avoir un goût sucré[D 7]. Il apparaît également qu'au moins trois membres de l'équipage, Budington, Meyer et Bessels, ont exprimé leur soulagement à la mort de Hall et ont déclaré que l'expédition se serait mieux passée sans lui[B 13]. Dans son livre The Arctic Grail, Pierre Berton note qu'il est possible que Hall ait reçu accidentellement une dose de poison car l'arsenic était commun dans les trousses de secours de l'époque.

Néanmoins, il est plus probable qu'il ait été assassiné par l'un des membres de l'expédition. Les soupçons se portent sur Bessels[B 13], parce que c'est lui qui était à son chevet lorsque Hall était malade mais aussi parce qu'il était en compétition avec lui pour obtenir l'attention de la sculptrice Vinnie Ream, Hall ayant manifestement sa préférence[I 1]. Les deux l'avaient fréquentée quelquefois alors que le Polaris était appareillé à Washington et à New York[7], et Bessels avait exprimé dans une lettre, avant de partir pour l'Arctique, son désir de la revoir[I 1]. Malgré tout, aucune accusation n'a été portée[B 13].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Polaris expedition » (voir la liste des auteurs).

- (en) Fiche du navire, Dictionary of American Naval Fighting Ships.

- En anglais : « expressions are freely made that Hall shall not get any credit from this expedition. Already some have made up their minds how far they will go and when they will get home again ».

- Le journal de George Tyson (p. 121) indique la latitude de 82°29' tandis que l'article de C.H. Davis dans le New York Times du 2 juillet 1877 rapporte un point plus au sud, 82°16' Nord et le livre de Pierre Vernay (p. 91) rapporte lui seulement 82°11' Nord.

- En français : le « port Dieu merci ».

- En anglais : « drunk like old mischief ».

- Ils sont retrouvés à la latitude 53°10' Nord.

- Ils sont retrouvés à la latitude 75°38' Nord.

- En anglais : From the circumstances and symptoms detailed by him, and comparing them with the medical testimony of all the witnesses, we are conclusively of the opinion that Captain Hall died from natural causes, viz., apoplexy; and that the treatment of the case by Dr. Bessel [sic] was the best practicable under the circumstances.

Références

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Richard Parry, Trial by Ice : The true story of murder and survival on the 1871 Polaris expedition, Ballantine Books, , 336 p. (ISBN 0-345-43926-0, présentation en ligne).

- p. 15.

- p. 24–27.

- p. 26.

- p. 30-31.

- p. 48.

- p. 51.

- p. 61.

- p. 60.

- p. 269, 285.

- p. 99.

- p. 115.

- p. 133.

- p. 139.

- p. 133–134.

- p. 155.

- p. 165.

- p. 199–200.

- p. 232–233.

- p. 265.

- p. 266–267.

- p. 269.

- p. 272.

- p. 285.

- p. 290.

- p. 291–292.

- p. 293.

- p. 211.

- (en) Pierre Berton, The Arctic Grail : The Quest for the North West Passage and the North Pole, Toronto, Random House of Canada Ltd., , 672 p. (ISBN 0-385-65845-1).

- p. 97-102.

- p. 345.

- p. 384.

- p. 384–5.

- p. 385.

- p. 387.

- p. 389.

- p. 390.

- p. 396.

- p. 398.

- p. 399.

- p. 406.

- p. 392.

- (en) Fergus Flemming, Ninety Degrees North : The Quest for the North Pole, Grove Press, , 496 p. (ISBN 978-0-8021-4036-4, présentation en ligne).

- p. 10-49.

- p. 62-78.

- p. 134.

- p. 145.

- p. 156.

- p. 138.

- p. 140.

- (en) Chauncey C. Loomis, Weird and Tragic Shores : The Story of Charles Francis Hall, Explorer, Modern Library, , 392 p. (ISBN 978-0-375-75525-5).

- p. 302.

- (en) Farley Mowat, The Polar Passion : The Quest for the North Pole, McClelland and Stewart, , 365 p.

- p. 113.

- p. 152.

- p. 155.

- p. 133.

- p. 154.

- (en) Journal de George Tyson, réimprimé dans le livre The Polar Passion: The Quest for the North Pole de Farley Mowat

- p. 120.

- p. 121.

- p. 124.

- p. 126.

- p. 88.

- p. 87.

- (en) W. Barr, Polaris: The Chief Scientist's Recollections of the American North Pole Expedition, UCalgary Press, (ISBN 9781552388754, lire en ligne

)

)

- p. 541

- Autres sources

- Dictionnaire biographique du Canada : Hall, Charles Francis sur biographi.ca.

- (en) Owen Beattie et John Geiger, Frozen in Time : The Fate of the Franklin Expedition, Greystone Books, , 3e éd., 288 p. (ISBN 978-1-55365-060-7), p. 16.

- (en) Elisha Kent Kane, The United States Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin, Boston, Phillips, Sampson & Co., , 552 p. (lire en ligne).

- (en) Charles Henry Davis, « The Polaris Expedition. Narrative of the North Polar Expedition. United States Ship Polaris. Capt. Charles Francis Hall, Commanding », New York Times, (lire en ligne).

- Les expéditions dans l'Arctique : exploration et études sur crdp.ac-paris.fr.

- L'histoire oubliée des baleiniers inuits, des navires et des capitaines : Sydney O. Budington sur inuitwhalers.ca.

- (en) E. S. Cooper, Vinnie Ream: An American Sculptor, Academy Chicago Publishers, (ISBN 9780897335058), p. 160

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Alexandre Tarrieu, George Emory Tyson, un oublié de l'histoire polaire, Revue Jules Verne 17, Jules Verne et les pôles, 2004, p. 57-60.

Ouvrages complémentaires

- (en) Bruce Henderson, Fatal North : Adventure and Survival Aboard USS Polaris, The First U.S. Expedition to the North Pole, New American Library, , 306 p. (ISBN 0-451-40935-3)

- (en) Euphemia Vale Blake, Arctic Experiences, New York, Harper & Brothers, , 486 p.

- Le Robinson de la Banquise de Chauncey C. Loomis. Editions Paulsen 2007

- Le Glaçon du Polaris aventures du Capitaine Tyson racontées d'après les publications Américaines par M. W. De FONVIELLE Hachette 1877