Estissac

Estissac est une commune française, située dans le département de l'Aube en région Grand Est.

| Estissac | |

Vergers à Thuisy | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Aube |

| Arrondissement | Troyes |

| Intercommunalité | Troyes Champagne Métropole |

| Maire Mandat |

Annie Duchêne 2020-2026 |

| Code postal | 10190 |

| Code commune | 10142 |

| Démographie | |

| Gentilé | Liébautins, Liébautines ou Estissacois, Estissacoises |

| Population municipale |

1 849 hab. (2020 |

| Densité | 72 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 16′ 12″ nord, 3° 48′ 24″ est |

| Superficie | 25,66 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Troyes (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Aix-en-Othe |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Ses habitants sont appelés les Liébautins, en référence à l'ancien nom d'Estissac : Saint-Liébault.

Géographie

Localisation

Estissac est situé dans la partie ouest du département de l'Aube sur l'axe Sens-Troyes, à environ 20 kilomètres de cette dernière[1]. Cette commune fait partie du pays d'Othe et est localisée non loin de la forêt d'Othe.

Hydrographie

Le village est construit à la confluence de la Vanne venant de l'est, et des ruisseaux du Bétrot (venant du sud) et de l'Ancre (venant du nord-est)[2].

Hameaux

La commune comprend les deux hameaux Thuisy et Vaugeley, ainsi qu'un écart nommé la Forge[1].

Thuisy

C'est à Thuisy que se trouvait l'ancienne ferme de Valours et le bois de Valours qui appartenaient au prieuré de Foissy[3]. Il y avait aussi une forge qui remonterait aux Celtes.

En 1784, Thuisy ayant quatre-vingt feux, une église et une école, il devient une communauté d'habitants qui fut maintenue lors de l'arrêté du . Mais lors des élections de mai 1790, les deux municipalités sont regroupés de fait.

Vaugeley

Vaugeley fut orthographié Vaugelé, Vaugelay, et était une grange déjà citée en 1328 autour de laquelle s'est agrégé un hameau. Il ne doit pas être confondu avec Vaugoulay, une grange de la commune de Dierrey-Saint-Pierre.

Urbanisme

Typologie

Estissac est une commune rurale[Note 1] - [4]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Troyes, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 209 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[7] - [8].

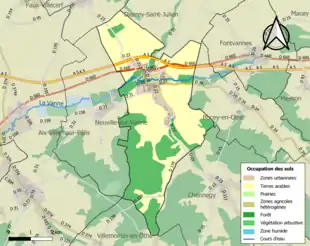

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (61,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (57,5 %), forêts (33,1 %), zones urbanisées (6,6 %), zones agricoles hétérogènes (2,8 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

La plus ancienne mention remonte à 1182, Sanctus Lebaudus du cartulaire de la léproserie de Troyes.

On trouve successivement : Sanctus Lebaudus (1189) ; Sanctus Leobaudus (1203 ; Sanctus Liebaudus (1222) ; Sanctus Leobaldus (1225) ; Saint Liébault (1328) ; Saint Liébaut (1419) ; Saint Lyébaut (1560)[11]. Au XVIIIe siècle la carte de Cassini (sur la feuille de Troyes, établie vers 1758-1760) donne encore le nom de Saint Liébault[12].

D'après Corrard de Bréban, le nom d'Estissac remonte à Louis François Armand de La Rochefoucault (1695-1783) : sa mère Marie-Henriette d'Alloigny a hérité la seigneurie de son parent Henri-Charles du Cambout, évêque de Metz. Lorsque Louis François Armand épouse sa cousine Marie-Elisabeth de La Rochefoucauld (°1718), il fait ériger la seigneurie de Villemaur-Saint-Liébault en duché héréditaire sous le titre d'Estissac, en 1758. Ce nouveau nom est tiré d'une paroisse du Périgord, près de Bergerac (Saint-Hilaire-d'Estissac ?)[13].

Le 20 brumaire an II (10 novembre 1793), le bourg est officiellement renommé « Val libre ». Mais les habitants préfèrent l'appeler « Liébault sur Vanne » ; et le nom d'Estissac revient après la révolution[11].

La carte d'état-major du XIXe siècle (1820-1866) donne les deux noms, Saint-Liébault et Estissac[14].

Au cadastre de 1840 : Beauregard, Belle-Epine, Berquins, Béto, Boutoir, Briquerie, Buisson-à-Bête, Champignolles, Chaumes, Chêne-Fourche, Chalot, Croc-d'Airveaux, Chicherey, Creney, Crêtes, Crotte, Ervaux (Airvaux?), la Forge, Gatenet, Grand-Chemin, Maisons-Sevestre, Maladière, Moulin-Marque et Neuf, Montrauchiens, Ordon, Papeterie du bas et celle du haut, Vente-Cornée.

Histoire

Antiquité

En 1991[15], une fouille d'archéologie préventive effectuée avant construction de l'autoroute A5 révèle, sur la côte d'Ervaux, une nécropole celtique circulaire de quarante mètres de diamètre, aux fossés taillés dans la craie[16]. Le monument comporte plusieurs sépultures[16], dont une tombe datant des environs de 450 avant JC[15]. Dans cette dernière, plusieurs objets ont été révélés par la fouille ; des perles d'ambre de la baltique, un char à deux roues datant de la tène ancienne, deux cistes du hallstatt final, et un chaudron du hallstatt ancien[16] (ce dernier a donc servi plus d'une centaine d'années avant d'être enfoui[15]). Les cendres de quatre personnes ont été trouvées dans ces récipients ainsi que sur le sol[16].

Chaudron originaire d'Istrie-Slovénie, enfoui dans la tombe à char d'Estissac[15].

Chaudron originaire d'Istrie-Slovénie, enfoui dans la tombe à char d'Estissac[15].

Cette tombe à char est inhabituelle dans la région. Avec celle de Bouranton, c'est l'une des premières que l'on découvre, à comporter des cendres, et non un corps inhumé[16]. De plus, les tombes de ce type sont habituellement prévues pour un individu seul[15]. Elle fait partie d'un ensemble de sépultures aristocratiques localisées à environ 20 km les unes des autres dans la vallée de la Vanne (Les autres ayant été trouvées à Saint-Martin-du-Tertre, Molinons, Barberay-Saint-Sulpice, Creney et Bouranton)[17].

Au finage d'Estissac passait l'ancienne voie romaine de Troyes à Sens.

Époques moderne et contemporaine

Nicolas de Fontenay († 1396 ; fils de Nicolas seigneur de Pars-lès-Chavanges ; bailli de Troyes, général des Aides et trésorier de France, lié au duc de Bourgogne) est seigneur de Saint-Liébault (ancien nom d'Estissac) et maître de forges en forêt d'Othe dans la deuxième moitié du XIVe siècle[18]. Sa fille Marguerite transmet Saint-Liébault à son mari Jean de Courcelles. Cette famille du Vexin normand garde Saint-Liébault jusqu'au milieu du XVIe siècle.

En 1564, Saint-Liébault fait partie du grand tour de France de Charles IX sur l'initiative de Catherine de Médicis. Le jeune roi y soupe le 21 mars.

En 1615, Jacques Vignier († 1631) baron de Jully-le-Châtel et des Riceys, achète Villemaur et Saint-Liébault où il construit le château. Son fils Claude Vignier[Note 3] est président à mortier au Parlement de Metz, intendant de Châlons, seigneur de Tanlay ; il épouse en 1635 Catherine Chabot († 1662), arrière-petite-fille de l'amiral Chabot. Il embellit de jardins le château de Saint-Liébault ; mais, endetté, il doit finalement vendre en 1647 au chancelier Pierre Séguier.

Séguier l'intègre à son duché de Villemor. Sa fille Marie-Madeleine Séguier épouse Guy de Laval-Bois-Dauphin. Ils ont entre autres enfants Madeleine de Bois-Dauphin, qui reçoit Estissac et s'unit : 1° à la famille du Cambout de Coislin ; puis 2° aux Laval-Bois-Dauphin. Sa fille Madeleine de Bois-Dauphin, issue de son deuxième mariage, reçoit Saint-Liébault et Villemaur. Elle épouse le maréchal Henri-Louis d'Aloigny et ils ont pour fille Marie-Henriette d'Aloigny de Rochefort, qui reçoit Saint-Liébault en 1732 et épouse 1° en 1676 son cousin germain Louis-Fauste de Brichanteau (Postérité), puis 2° en 1691 Charles de La Rochefoucauld de Blanzac (issu des comtes de Roye et de Roucy ; Postérité)[19] - [20]. En 1758, leur fils Louis-François-Armand de La Rochefoucauld (1695-1783 ; père du duc François XII) hérite de cette terre. C'est à lui que la commune doit son nom actuel : il fait ériger la seigneurie, avec Villemaur, en duché héréditaire sous le nom d'Estissac, d'après une baronnie du Périgord au nord de Bergerac et à l'est de Mussidan (dont Saint-Jean, Saint-Hilaire, Saint-Séverin), venue aux La Rochefoucauld par un mariage avec une Madaillan d'Estissac (voir les articles « Louis de Madaillan d'Estissac » et « Famille de Madaillan de Lesparre »).

Le château est reconstruit à la fin XVe siècle, sur l'emplacement d'un ancien château fort. Il est complètement détruit en 1793[20]. Parmi son mobilier, on peut noter : un tableau du chancelier Séguier par Lebrun, un portrait du cardinal Coislin par Largillière, un portrait du maréchal de Nangis par Rigaud et deux portraits de La Rochefoucault, l'un en abbé et l'autre en cardinal est qui se trouvait à Rome[21]. Une description en est faite par la procureur fiscal Jean Chobert, en 1630. Au premier étage, après l'escalier d'honneur se trouvait une chambre aux tableaux et à côté la chapelle. Une autre était à fleur de lys et l'autre représentait la vie de Marie Stuart sur les murs[22]. Au second étage se trouvait une pièce au trésor et une autre où se logeait le mécanisme de l'horlogerie du pavillon.

Une plaque de marbre noir apposée sur l'église d'Estissac rappelle le combat héroïque de Jean Verger sur la louve de Villadin[23].

En 1789, le village était de l'intendance et de la généralité de Châlons, de l'élection et du bailliage de Troyes. Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement les noms de Lyébault-sur-Vanne et de Val-Libre[24].

Une communauté protestante relativement nombreuse a existé à Estissac et dans ses environs, sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle. La commune d'Estissac était d'ailleurs dotée d'un temple protestant au XIXe siècle.

Pour plus de détails sur l’histoire d’Estissac, voir plus bas via la rubrique liens externes : la Notice sur Estissac et Thuisy.

Économie

Foires : elles furent autorisées par lettres patentes en 1666[25] et avaient lieu chaque vendredi et le lundi après la purification et le jour suivant, 26 avril, ainsi que le mardi après la Notre-Dame de septembre.

Une industrie papetière existait au XVIIIe siècle :

- Louis Bouvay obtenait en 1767 l'autorisation du seigneur d'installer sa fabrique sur la Vanne, le sieur Bouvay était libraire à Troyes à l'enseigne Au Temple du Goust[26]. La papeterie et les dépendances sont décrites dans la publicité pour sa vente que fit Adrien André, beau-frère du précédent dans Les annonces, affiches et avis de Troyes le 13 novembre 1782 page 179.

- Le moulin du bas : exista de 1814 à 1867 sur l'emplacement d'un ancien moulin à blé, il se convertit ensuite comme scierie puis bonneterie avant de revenir à sa fonction première.

Il y eut aussi un fondeur de cloches en 1747.

Politique et administration

Estissac devint, en 1774, le siège du grenier à sel de Villemaur.

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[30].

En 2020, la commune comptait 1 849 habitants[Note 4], en diminution de 1,91 % par rapport à 2014 (Aube : +1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Liébault est du XIIIe siècle, agrandie pendant les XVe, XVIe et XVIIe siècles. Elle possède un autel du XVIIIe siècle[32] surplombé d'un tableau représentant Saint Loup et Attila. Un autel en marbre polychrome qui provient de la collégiale Saint-Étienne de Troyes[33].

- L'église Saint-Loup de Thuisy ayant des verrières classées[34].

- La Halle, XVIIe siècle où se trouvait le pressoir banal et qui servit de lieu de marché aux grains.

- Le Moulin (fin du XVIIIe siècle), rénové en 1990, fut construit comme annexe de la papeterie qui fut une industrie importante en 1773. Il fait actuellement partie de la pisciculture du village.

- Le château de Saint-Liébault.

vues de l'église

vues de l'église Saint-Liébault d'Estissac.

Saint-Liébault d'Estissac. et sur Carte postale ancienne (Granddidier, phot.-édit., Troyes. Collection Vivargent).

et sur Carte postale ancienne (Granddidier, phot.-édit., Troyes. Collection Vivargent). L'église d'Estissac

L'église d'Estissac Intérieur de l'église

Intérieur de l'église

Personnalités liées à la commune

- François XII-Alexandre-Frédéric, duc de Liancourt puis duc de La Rochefoucauld, (1747-1827)

- Pierre Séguier, ministre de Louis XIII, seigneur de Villemaur et d'Estissac

- Les ducs d'Estissac

Héraldique

|

Les armes de la ville se blasonnent ainsi : Parti : au 1er fascé d’argent et d’azur de dix pièces, aux trois chevrons brochant de gueules, le premier écimé, au 2e d’or semé de trèfles de sable au lion de gueules brochant, au chef chargé d’une bande d’argent accostée de deux cotices potencées et contre-potencées d’or et de deux abeilles volant du même. |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Jeanne Martel-Jeannine Velut, Notre pays d'Othe, office de tourisme du pays d'Othe et de la vallée de la Vanne, 2003 (ISBN 2-907894-32-3)

- M. Besnier, F. Bibolet, J.C. Bibolet, H. Bourcelot, JF Nivet, D. Richard, M. Roche, G. Roy, Aube. Cadre naturel - Histoire - Art - Littérature Langue - Économie - Traditions populaires, Christine BONNETON éditeur, 1994, Paris (ISBN 2-86253-155-3)

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Estissac sur le site de l'Institut Géographique National

- Notice sur Estissac et Thuisy par Bruley-Mosle - 1911

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Claude Vignier a une soeur, Marie Vignier, qui épouse :

- 1° Urbain de Créquy, sire des Riceys et de Bagneux, fils d'Anne de Créqui, lui-même fils de Georges II de Créqui-Ricey et d'Anne de Laval-Bois-Dauphin, sœur du maréchal Urbain ; le maréchal est pour sa part le grand-père de Guy de Laval-Bois-Dauphin, le deuxième époux de Marie-Madeleine Séguier citée dans le texte.

- 2° François de Clermont comte de Tonnerre.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Estissac », sur Troyes Champagne Métropole (consulté le )

- « Estissac, carte » sur Géoportail.

- Auguste Longnon, Documents, III, 75.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Estissac », sur ccportesdupaysdothe.fr (consulté en ).

- « St-Liébault sur la carte de Cassini » sur Géoportail.

- Antoine-Henri-François Corrard de Bréban, « L'ancien château d'Estissac, autrefois de Saint-Liébault », Annuaire administratif et statistique du département de l'Aube, , p. 129-135 (voir p. 133) (lire en ligne, consulté en ).

- « St-Liébault et Estissac sur la carte d'état-major 1820 -1866 » sur Géoportail.

- Rejoindre, « Vaisselle de la tombe à char d’Estissac | Site des musées - Ville de Troyes » (consulté le )

- Sylvie Deffressigne, « Présentation de la fouille de la tombe à char d’Estissac à “La Côte d’Ervaux” (Aube) », Bulletin de l’Association française pour l’étude de l’âge du fer, AFEAF, vol. 10, , pp.23-24 (ISSN 1959-2248, HAL hal-02867382, lire en ligne)

- Luc Baray, Jean-Pierre Sarrazin, Frédérique Valentin et Christophe Moulherat, « La sépulture à char de La Tène a ancienne des « craises » à Molinons (Yonne) », Revue archéologique de l’Est, no Tome 62, , p. 5–52 (ISSN 1266-7706, lire en ligne, consulté le )

- Patrice Beck, Philippe Braunstein, Michel Philippe et Alain Ploquin, « Minières et ferrières en Forêt d'Othe », Revue archéologique de l'Est, t. 57, , p. 333-365 (lire en ligne).

- Yannick Nexon, « La collection de tableaux du chancelier Séguier », Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 140, no 2, , p. 189-214 (voir p. 201) (lire en ligne, consulté en ).

- Adolphe Joanne, Itinéraire général de la France (1re partie), Paris, libr. L. Hachette & Fils, (lire en ligne), p. 128.

- Antoine-Henri-François Corrard de Bréban, « L'ancien château d'Estissac, autrefois de Saint-Liébault », Annuaire administratif et statistique du département de l'Aube « 2e partie : Notices et renseignements statistiques, historiques et administratifs », , p. 129-135 (voir p. 133) (lire en ligne, consulté en ).

- Ulysse Robert et Édouard de Barthélemy, Voyage littéraire de Dom Guyton en Champagne (1744-1749), Paris, libr. H. Champion, , 158 p. (lire en ligne).

- « Bibliographie sur la louve de Villadin », sur aupaysdescruches (consulté en ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Archives départementales de l'Aube, E518.

- Louis Le Clert, Le Papier recherche pour servir à l'histoire..., Paris, Enseigne du Pégase, 1926, p148.

- Site officiel de la préfecture de l‘Aube

- https://reader.cafeyn.co/fr/1927222/21598566

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Maitre autel », notice no PM10004010, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Lucien Morel-Payen, Troyes et l'Aube, Troyes, impr. J.-L. Paton, , 327 p. (lire en ligne), p. 182.

- « Verrière », notice no PM10000804, base Palissy, ministère français de la Culture.