Effondrement de l'âge du bronze

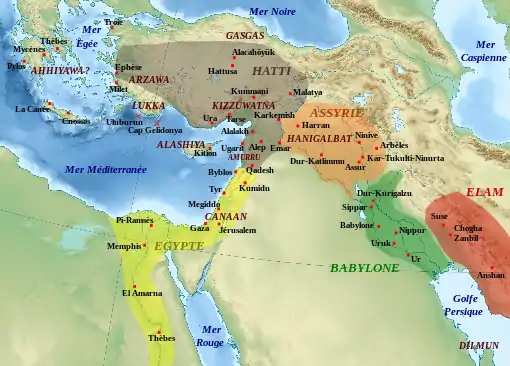

L'effondrement de l'âge du bronze débute au demi-siècle compris entre environ 1200 et Il s'agit de l'effondrement culturel de la civilisation mycénienne, de la dynastie des Kassites à Babylone, de l'empire Hittite en Anatolie et au Levant, du Nouvel Empire égyptien[1], de la destruction d'Ougarit et de l'Amurru, de la fragmentation des États louvites de l'ouest de l'Asie Mineure et d'une période de chaos dans la région de Canaan[2]. La mise à mal des gouvernements coupe les routes commerciales et réduit sévérement le développement culturel dans la majeure partie du « monde connu »[3].

Dans sa première phase, presque toutes les cités entre Pylos et Gaza sont violemment détruites, beaucoup sont abandonnées, y compris Hattusa, Mycènes et Ougarit. Selon Robert Drews :

« Within a period of forty to fifty years at the end of the thirteenth and the beginning of the twelfth century almost every significant city in the eastern Mediterranean world was destroyed, many of them never to be occupied again. »

« Durant une période de quarante à cinquante ans, à la fin du treizième et au début du douzième siècle, presque toutes les cités importantes du monde est-méditerranéen furent détruites, la plupart ne seront plus jamais occupées. »

Il conduit à une période de transition, appelée Siècles obscurs, au Proche-Orient, en Asie Mineure, sur les rives de la mer Égée, dans le nord de l'Afrique, au Caucase, dans les Balkans et en Méditerranée orientale. Elle couvre l'âge du bronze final et les débuts de l'âge du fer ; elle est décrite par les historiens comme violente, soudaine et culturellement destructrice. L'économie palatiale de la région égéenne et de l'Anatolie, qui caractérise l'âge du bronze final, se désintègre, se transformant en cultures centrées autour de villages isolés, ce qu'on nomme les « Âges sombres » de la Grèce antique.

Quelques puissants États, notamment l'Assyrie et l'Élam, survivent à l'effondrement de l'âge du bronze mais, à la fin du xiie siècle av. J.-C., Élam, défait par Nabuchodonosor Ier, roi de Babylone, décline, tandis que Nabuchodonosor restaure brièvement la splendeur de Babylone avant de subir une série de défaites face aux Assyriens. À la suite de la mort du roi Assur-bel-kala, l'Assyrie connait à son tour un déclin au cours des cent années qui suivent, et l'Empire se rétrécit considérablement. En -1020, l'Assyrie semble n'avoir contrôlé que son voisinage immédiat ; le cœur de l'Empire, bien défendu, n'est pas menacé par cet effondrement.

Progressivement, à la fin des « siècles obscurs », les Hittites fondent de petits États, les royaumes néo-hittites, en Cilicie et au Levant, qui sont, vers la fin, gouvernés à la fois par des Hittites et par des Araméens. À partir du milieu du Xe siècle av. J.-C., une série de petits royaumes araméens se forment au Levant, et les Philistins s'installent dans le sud de la région de Canaan où les Sémites de langue cananéenne avaient créé dans un certain nombre d'entités politiques telles qu'Israël, Moab, Édom et Ammon.

À partir de , l'Assyrie commence à se réorganiser et à s'étendre, devenant l'Empire néo-assyrien (911-), lequel contrôle une vaste zone du Caucase à l'Égypte, et de la Chypre grecque à la Perse. Les Phrygiens, Cimmériens et Lydiens arrivent en Asie Mineure, et une nouvelle entité Hourrite, Urartu, se crée dans l'est de l'Asie Mineure et au sud du Caucase, où émergent les « Colchiens » (Géorgiens).

Les peuples iraniens, tels que les Perses, les Mèdes, les Parthes et les Sagartiens, apparaissent dans l'ancien Iran peu après ; ils chassent vers le nord-ouest les anciens peuples non indo-européens, Kassites, Hourrites et Gutis, tandis que les Élamites et les Mannéens indigènes, locuteurs de langues isolées, continuent à dominer respectivement les régions du sud-ouest et la région de la mer Caspienne. Après la période orientale dans la région Égéenne commence l'Époque classique en Grèce.

Le concept d'« effondrement »

Dans les études d'archéologie le concept d'effondrement peut s'entendre, à la suite des propositions de C. Renfrew, comme « un brusque déclin de la complexité sociopolitique marqué par la disparition de l'organisation administrative centrale. En outre, les élites traditionnelles disparaissent, l'économie centralisée échoue, et le peuplement et la population déclinent[5]. » Cela se repère dans la documentation archéologique par l'abandon partiel voire total des centres urbains, à commencer par leur cœur politique (les palais), accompagné de la fin de leur rôle centralisation dans la politique, l'économie et la culture, la rupture des structures économiques et des réseaux d'échanges, l'échec des idéologies qui soutenaient l'édifice civilisationnel. Le phénomène n'est pas forcément rapide[6].

Cela s'inscrit dans une vision « progressiste » de l'évolution des sociétés humaines : les civilisations évoluent suivant une trajectoire ascendante (progressent) vers des stades de plus en plus développés, ou « complexes » selon la terminologie évolutionniste (marquées par une intégration politique poussée et des différences sociales verticales et horizontales prononcées). Ces périodes sont vues sous un jour positif, comme les accomplissements les plus significatifs des sociétés humaines, quand elles sont organisées autour d’États puissants assurant la sécurité, d'un réseau de villes, de réseaux d'échanges dynamiques, ont des expressions artistiques et littéraires jugées comme exemplaires, etc. Les périodes durant lesquelles ces traits se perdent sont alors considérées comme leur contrepartie négative, des phases de recul, de déclin, de « simplification », des « âges obscurs », ou encore des « effondrements ». Une approche alternative s'est développée à partir des années 1980, s'éloignant des conceptions progressistes et d'une vision linéaire de l'histoire, pour préférer envisager ce type de période comme des phases de transition ou de transformation voire de régénération, créatrices de nouvelles opportunités et de nouveaux développements culturels, ce qui s'accompagne du développement de nouvelles notions comme celle de résilience[6]. Les études de N. Yoffee ont notamment visé à tempérer l'impression négative laissée par ces effondrements antiques et les périodes qui leur succèdent, pour y voir plutôt des périodes qui ne sont pas anormales dans l'évolution de ces sociétés. Cet état « d'effondrement » représenterait un état plus habituel que celui durant lequel existent des États et des sociétés couramment désignées comme plus « complexes ». Il faudrait y voir des temps de recompositions où de nouvelles opportunités accouchent de sociétés renouvelées[7]. Ce qui est commun aux deux approches est l'idée de rupture et de fin d'une culture archéologique, marquée notamment par une chute démographique, mais aussi le fait que la rupture n'est pas radicale (une « extinction »), car il y a des survivances, à des degrés divers selon les cas[6].

Des situations régionales diverses

Monde égéen

Aucun des palais mycéniens de l'âge du bronze final ne survit à l'effondrement[note 1], les destructions s'étant concentrées sur les palais et les places fortes. Près de 90 % des sites du Péloponnèse sont abandonnés, suggérant une dépopulation massive.

L'effondrement de l'âge du bronze final marque le début de ce qui est appelé « Siècles obscurs », lesquels durent environ quatre cents ans et se terminent avec les débuts de l'époque archaïque. Certaines villes, telle Athènes, continuent à être occupées, mais avec une sphère d'influence plus locale, un commerce plus limité et une culture appauvrie ; il leur faudra des siècles pour se rétablir.

Les sites grecs suivants présentent des traces de destruction :

Anatolie hittite

Avant l'effondrement, l'Anatolie, ou Asie Mineure, est dominée par plusieurs peuples d'origines ethno-linguistiques variées, comme les Sémites, Assyriens et Amorrites, des locuteurs de langues isolées Hourrites, Gasgas et Hattis, puis les derniers arrivés, les Indo-Européens tels que les Louvites, les Hittites, les Mittanis et les Mycéniens. À partir du xvie siècle av. J.-C., les Mittani, une minorité migrante parlant un langage indo-aryen, forment la classe politique qui domine le peuple indigène caucasien, locuteur d'une langue hourro-urartéenne formant un isolat linguistique. De la même manière, les Hittites, locuteurs d'une langue indo-anatolienne, absorbent les Hattis[9], un peuple locuteur d'une langue non indo-européenne, probablement un isolat linguistique.

Mise à part la région dominée par le royaume médio-assyrien (-), tous les sites d'Anatolie présentent une couche archéologique correspondant à une destruction ; dans cette région, la civilisation ne recouvra jamais, en un millier d'années, son niveau antérieur, celui des Assyriens et des Hittites. Les Hittites, eux aussi affaiblis par des défaites militaires et des annexions dues aux Assyriens[note 2], subissent un coup de grâce lorsque leur capitale, Hattusa, est brûlée, probablement par les Gasgas, locuteurs d'une langue non indo-européenne, venus des rives de la mer Noire, peut-être aidés par les Phrygiens, locuteurs d'une langue indo-européenne. La ville a été abandonnée et jamais réoccupée.

Karaoğlan[note 3], à côté de l'actuelle Ankara, est brûlée et les cadavres humains ne sont pas inhumés[11]. Beaucoup des sites qui n'ont pas été brûlés sont abandonnés[10].

Les sites anatoliens de Troie, Milet, Hattusa[12], Mersin et Tarhuntassa présentent des preuves matérielles de leur effondrement.

Chypre

Chypre voit la mise à sac et l'incendie d'Enkomi, Kition et Sinda (it), ce qui a pu arriver deux fois avant que les sites ne soient abandonnés[13]. Durant le règne du roi hittite Tudhaliya IV, qui régna de -1237 à -1209, l'île est envahie brièvement par les Hittites, dans le but de sécuriser les ressources en cuivre ou de prévenir la piraterie.

Peu après, l'île est envahie à nouveau par son fils vers -1200. Plusieurs villes (Enkomi, Kition, Palaeokastro et Sinda) présentent des traces de destruction ; le fait de savoir s'il s'est agi d'une invasion mycénienne n'est pas établi. Paul Aström, un archéologue suédois, a proposé un modèle en deux vagues ; une première en -1230 par les peuples de la mer et une seconde en -1190 par des réfugiés égéens.

Le royaume d'Alashiya est pillé par les peuples de la mer et cesse d'exister en -1085.

Les petites colonies d'Ayios Dhimitrios et de Kokkinokremnos, ainsi que nombre d'autres sites, sont abandonnés mais ne présentent pas de traces de destruction. Kokkinokremos fut une implantation de courte durée où diverses caches réalisées par des forgerons ont été retrouvées ; le fait que personne ne soit revenu récupérer les « trésors » suggère que ces forgerons furent tués ou emmenés en esclavage. Les sites reprennent de l'importance au début de l'âge du fer, avec un repeuplement par les Grecs et les Phéniciens.

Les sites chypriotes de Palaeokastro, Kition, Sinda et Enkomi présentent des traces matérielles de l'effondrement.

Syrie

La Syrie antique est d'abord dominée par de nombreux peuples indigènes de langues sémitiques. Les Éblaïtes, les Akkadiens, les Assyriens (locuteurs de l'akkadien) et les Amorrites sont les plus importants[14]. La Syrie de cette époque est appelée « la terre d'Amurru ».

Les sites du Levant entretiennent des échanges commerciaux avec la Mésopotamie (Sumer, Akkad, l'Assyrie et Babylone), l'Anatolie, l'Égypte et la région Égéenne durant l'âge du bronze final. La destruction d'Ougarit intervient après le règne de Mérenptah et peut-être après la chute du chancelier Bay, survenue en Le dernier roi sémite d'Ougarit, Ammourapi, est contemporain du roi hittite Suppiluliuma II ; les dates exactes de son règne ne sont pas connues.

Ougarit est détruite à la fin de l'âge du bronze. Une tablette trouvée en 1986, écrite en cunéiforme, montre qu'elle fut détruite après la mort du pharaon Mérenptah. On admet en général qu'elle avait déjà été détruite lors de la huitième année du règne de Ramsès III, en Des lettres sur tablettes d'argile, trouvées dans les ruines, parlent d'attaques venues de la mer et une lettre d'Alashiya, royaume situé à Chypre, évoque des cités déjà détruites par des adversaires venus de la mer ; elle fait aussi allusion à la flotte d'Ougarit, patrouillant le long des côtes lyciennes.

Les Araméens, avec les Phéniciens et les Néo-Hittites en viennent à dominer démographiquement la majeure partie de la région. Cependant, la zone est conquise par le Moyen-Empire Assyrien, jusqu'au retrait de ce dernier à la fin du xie siècle av. J.-C. Avec la montée de l'Empire néo-assyrien, à la fin du xe siècle av. J.-C., toute la région est de nouveau sous contrôle assyrien.

Les sites suivants présentent des traces matérielles de destruction : Ougarit, Tell Sukas (en) (Shuksi), Qadech, Qatna, Hama, Alalakh, Alep, Karkemish, Emar.

Levant méridional

Les informations égyptiennes montrent que, durant le règne d'Horemheb, les nomades Shasou posent plus de problèmes que les précédents Apirou. Ramsès II (qui règne de 1279 à ) mène une campagne militaire contre eux, les poursuivant jusqu'au Moab, où il construit une forteresse après sa défaite à la bataille de Qadesh. Durant le règne de Mérenptah, les Shasou menacent la « Voie d'Horus », une route commerciale au nord de Gaza. On a des preuves de la destruction de Tel Dar'ala (Soukkot) après le règne de la reine Taousert (1191–)[15].

Le site détruit de Lakish est brièvement réoccupé par des occupants illégaux et par une garnison égyptienne durant le règne de Ramsès III (1186–). Tous les sites le long de la route côtière au nord de Gaza sont détruits, tels Gaza, Ashdod, Ashkelon, Acre et Jaffa, qui sont brûlés et ne sont pas réoccupés dans les trente ans qui suivent. À l'intérieur des terres, Hazor, Béthel, Bet Shemesh, Eglon, Debir et d'autres sont aussi détruits. Les réfugiés qui échappent à l'effondrement des centres côtiers s'intègrent sans doute aux nomades, initiant ainsi la croissance des hameaux à flanc de colline dans la région des hauts-plateaux, ce qui conduit au développement ultérieur des Hébreux[15].

Durant le règne de Ramsès III, les Philistins sont autorisés à repeupler la bande côtière de Gaza à Jaffa, les Dananéens[note 4], quant à eux, s'installent de Jaffa à Acre, et les Tjekker à Acre. Les sites prennent rapidement leur indépendance, comme cela est relaté dans l'Histoire d'Ounamon.

Les sites suivants présentent des traces de destruction : Hazor, Acre, Megiddo, Tel Dar'ala (Soukkot), Béthel, Bet Shemesh, Lakish, Ashdod, Ashkelon.

Égypte

Après avoir survécu pendant un temps, l'Empire égyptien s'effondre au milieu du xiie siècle av. J.-C., durant le règne de Ramsès VI (1145-). Précédemment, la stèle de Mérenptah (vers ), mentionne la victoire du Pharaon sur les Tjehenou et sur une coalition des Libyens (Libou et Mâchaouachs) avec les Peuples de la mer (Akaouash, Toursha, Rouk, Shardanes et Shakalash).

Une seconde attaque, donnant lieu à la Bataille du delta du Nil et à la bataille de Djahy, durant le règne de Ramsès III (1186–), implique les Philistins, les Tjeker, les Shardanes et les Dananéens.

Un phénomène généralisé

Robert Drews décrit la période comme « le pire désastre de l'histoire antique, encore plus catastrophique que la chute de l'Empire romain d'Occident »[note 5].

Les écrits ultérieurs à propos de la catastrophe parlent d'un « âge d'or perdu » ; ainsi, Hésiode évoque des « âges d'or, d'argent et de bronze », séparés du « cruel âge moderne du fer » par l'« âge des héros ». Rodney Castledon suggère que les souvenirs de l'effondrement de l'âge du bronze ont influencé l'histoire de l'Atlantide racontée par Platon[16] dans Timée et Critias.

La recherche de causes globales

Diverses causes ont été invoquées, sachant que le phénomène est multifactoriel[note 6].

Éruption volcanique

L'éruption H-3 de l'Hekla, sa plus importante de l'Holocène, atteignant le niveau 5 de l'indice d'explosivité volcanique[18], se produit vers 1000- La date est cependant toujours discutée, certains la placent en Elle serait impliquée dans la catastrophe en Égypte[19].

Sécheresse

La sécheresse et ses conséquences sont plusieurs fois invoquées comme ayant joué un rôle dans l'effondrement de l'âge du bronze. En effet, une sécheresse peut affecter notablement la production agricole en peu de temps sur une aire géographique donnée. Cela aurait pu déclencher des mouvements de populations à la recherche de meilleures conditions, ainsi la migration des Louvites au xiie siècle av. J.-C.[20].

Il est également possible que le déplacement des orages d'hiver depuis l'Atlantique vers le nord des Pyrénées et les Alpes, qui crée des conditions plus humides en Europe centrale mais qui, corrélativement, assèche la Méditerranée orientale, serait en relation avec l'effondrement[21].

Les pollens dans les carottes géologiques de la mer Morte et du lac de Tibériade semblent montrer qu'il y aurait une sévère sécheresse au début de l'épisode[22] - [23]. De même, les études des isotopes du carbone dans le lac de Larnaka sur l'île de Chypre, semblent également montrer une sécheresse qui commencerait ainsi, au moment de l'effondrement, et qui dure quatre siècles ; elle aurait entraîné de mauvaises récoltes, des famines, des invasions étrangères et des conflits politiques[24].

Travail du fer

L'effondrement de l'âge du bronze se situe dans un contexte où l'on voit une lente mais continue diffusion du travail du fer dans la région[25] - [26].

Leonard R. Palmer suggère que le fer, supérieur au bronze pour la confection des armes et plus abondant, permet des armées de plus grande taille qui submergent des opposants équipés de matériel en bronze et de chars maryannu[27].

« Art » de la guerre

Robert Drews[28] met en avant l'apparition de l'infanterie de masse, utilisant les armes et armures nouvellement apparues, tels les pointes de lances façonnées par coulage plutôt que par forgeage, les épées longues, arme révolutionnaire permettant de frapper de taille et d'estoc et les javelots, efficaces contre les chevaux tractant les chars[29]. L'apparition de fonderies suggère un développement rapide de la production en masse d'objets en bronze dans la région égéenne[30]. Homère fait de « lance » un presque synonyme de « guerrier »[note 7].

Un tel armement, entre les mains de nombreux soldats d'infanterie légère, mobiles, peut permettre de vaincre des armées composées d'aristocrates guerriers montés sur des chars. Cela peut précipiter un effondrement social brutal lorsque les pillards commencent à conquérir, piller et brûler les cités[31] - [32] - [33].

Le rôle des « Peuples de la mer »

Les Peuples de la mer auraient joué un rôle dans l'effondrement de l'âge du bronze dès le XIIIe siècle av. J.-C., où ils attaquent l'Égypte, sous le règne du pharaon Mérenptah (1213-1203 avant notre ère). Ils attaquent à nouveau le pays sous le règne de Ramsès III (1185-1153 avant notre ère). Les Égyptiens réussirent à les repousser à deux reprises. L'identité de ces peuples reste mystérieuse. Parmi eux se trouvaient les Lyciens, mais probablement aussi les Philistins, les Grecs, les Sardes ou encore les Sicules.

Il est possible qu'une partie de ces peuples s'installent au Proche-Orient, notamment au Levant, à la fin du XIIIe siècle av. J.-C., où ils donnent naissance à la civilisation phénicienne. Ils seraient responsables de la destruction des royaumes hittite et ougaritique au début du XIIe siècle av. J.-C..

Effondrement systémique généralisé

Un effondrement systémique généralisé est proposé comme explication quant au changement culturel qui se produit entre le moment de la culture des champs d'urnes, aux xiiie et xiie siècles av. J.-C., et l'essor de la culture de Hallstatt, aux xe et ixe siècles av. J.-C.[34] La théorie de l'effondrement systémique global, qui est d'abord portée par Joseph Tainter[35], vise à expliquer comment le déclin social consécutif à la complexité peut conduire à un effondrement global et à la mise en place de système sociaux plus simples.

Dans le contexte particulier du Moyen-Orient, plusieurs facteurs — tels la croissance de la population, la dégradation des sols, la sécheresse, l'apparition des techniques de fonte du bronze et du fer — se sont sans doute combinés, amenant le prix relatif des armes par rapport aux terres arables à un niveau insoutenable pour les aristocraties guerrières traditionnelles. Dans des sociétés complexes, de plus en plus fragiles et de moins en moins résilientes, la combinaison de ces facteurs peut avoir contribué à l'effondrement.

La complexité croissante et la spécialisation de l'organisation politique, économique et sociale de l'âge du bronze tardif rendent, selon Carol Thomas et Craig Conant[36], l'organisation sociale trop complexe pour qu'elle puisse se rétablir graduellement lorsqu'elle est perturbée. Cela peut expliquer pourquoi l'effondrement est aussi général et pourquoi les civilisations de l'âge du bronze furent incapables de s'en remettre. Les faiblesses potentielles concernent la centralisation, la spécialisation, la complexité et la lourdeur de la structure politique. Ces faiblesses sont fatales à l'occasion d'événements sociopolitiques tels que les révoltes de paysans, la défection des mercenaires, les crises démographiques liées à la surpopulation et les guerres entre États, auxquels s'ajoutent les facteurs exogènes comme l'interruption du commerce maritime par la piraterie des peuples de la mer, la sécheresse, les mauvaises récoltes entraînant la famine et l'invasion dorienne[37].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Late Bronze Age collapse » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Hormis, peut-être, le mur cyclopéen des fortifications de l'Acropole d'Athènes.

- Les Assyriens avaient aussi défait l'Empire Hourrite-Mitanni.

- Le nom de Karaoglan est turc, le nom original dans la langue hittite n'est pas connu[10].

- Il s'agit peut-être de la tribu de Dan mentionnée dans la Bible ou, plus probablement, du peuple d'Adana, nommée aussi Danuna, une partie de l'Empire Hittite.

- Drews, 1993, cite l'affirmation de Fernand Braudel selon laquelle les cultures de la Méditerranée orientale sont retournées au point de départ : Fernand Braudel, « L'Aube », dans La Méditerranée : l'espace et l'histoire, Flammarion,

- « Les facteurs décisifs furent […] climatiques et environnementaux (sécheresse, peste, diminution de la surface des terres arables) ou socio-politiques (augmentation du nomadisme, révolte de paysans, défection des mercenaires) ou tout cela combiné[17]. »

- « Une armée de 100 lances. »

Références

- Liverani 1987.

- Richard 1987.

- Crawford 2006, p. xxix.

- Drews 1993, p. 4.

- « a sudden decline in sociopolitical complexity marked by disappearance of central administrative organization. Furthermore, traditional elites disappear, the centralized economy fails, and settlement and population decline » : Storey et Storey 2020.

- (en) Rebecca Storey et Glenn R. Storey, « The Collapse of Complex Societies », dans Claudia Smith (dir.), Encyclopedia of Global Archaeology, New York, Springer, (DOI 10.1007/978-3-030-30018-0_2702), p. 2490–2508.

- Voir en ce sens (en) Norman Yoffee, Myths of the Archaic State : Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations, Cambridge, Cambridge University Press, , p. 131-160 ; (en) Id., « The Age of Opportunity: Social and Political Transitions in Mid-Second Millennium BC Mesopotamia », dans Eva Cancik-Kirschbaum, Nicole Brisch et Jesper Eidem (dir.), Constituent, Confederate, and Conquered Space in Upper Mesopotamia : The Emergence of the Mittani State, Berlin et Boston, De Gruyter, , p. 259-264 ; (en) Id., « The Evolution of Fragility: State Formation and State Decline in the Near and Middle East », dans Rainer Kessler, Walter Sommerfeld et Leslie Tramontini (dir.), State Formation and State Decline in the Near and Middle East, Wiesbaden, Harrasowitz, , p. 5-14.

- Drews 1993, p. ?.

- Gurnet 1982, p. 119-130.

- Robbins 2001, p. 170.

- Drews 1993, p. 8.

- Bryce 2006, p. 374.

- Robbins 2001, p. 220-239.

- Woodard 2008, p. 5.

- Tubbs 1998.

- Castledon 1998.

- Drews 1993, p. 87.

- Eiríksson 2000.

- Yurco 1999, p. 456-458.

- Weiss 1982, abstract.

- Fagan 2003.

- Kershner 2013.

- Langgut, Finkelstein et Litt 2013.

- Le Monde 2013.

- Stig Sørensen et Thomas 1989.

- Wertime et Muhly 1980.

- Palmer 1962.

- Drews 1993, p. 192.

- Drews 1993, p. 194.

- Drews 1993, p. 191.

- Drews 1993.

- Goodwin 1999.

- Little 2003.

- Castlemagner Historical Society.

- Tainter 1976.

- Thomas et Conant 1999.

- Cline 2016, présentation par l'éditeur.

Bibliographie

- (en) Robert Drews, The End of the Bronze Age : changes in warfare and the catastrophe ca. 1200 B.C., Princeton University Press,

- Eric H. Cline, 1177 avant J.-C. Le jour où la civilisation s’est effondrée, La Découverte, coll. « Poche »,

- (en) Mario Liverani, The Ancient Near East : History, society and economy, Londres et New York, Routledge,

- (en) Karen Radner, Nadine Moeller et D. T. Potts (dir.), The Oxford History of the Ancient Near East : Volume III: From the Hyksos to the Late Second Millennium BC, Oxford, Oxford University Press,

Articles connexes

- Peuples de la mer

- Siècles obscurs (en Grèce antique du XIIIe au VIIIe siècle av. J.-C.)

- Troisième Période intermédiaire (en Égypte antique de 1069 à 664 av. J.-C.)