Eau gazeuse

L'eau gazeuse, également appelée eau acidulée[1], eau effervescente[2], eau pétillante, eau gazéifiée, ou encore soda club ou soda nature en Amérique du Nord, est une eau dans laquelle un ou plusieurs gaz se trouvent dissous par une action naturelle (l'eau se charge en dioxyde de carbone lors de sa remontée vers la source) ou artificielle (par ajout en pharmacie, en usine ou à domicile de dioxyde de carbone ou de produits créant l'acide carbonique).

Définition

On distingue :

- l'eau naturellement gazeuse, qui est effervescente à sa source. Du gaz issu de cette source peut être réincorporé à l'eau si l'effervescence a diminué pendant le stockage ;

- l'eau effervescente, renforcée au gaz de la source. L'effervescence est augmentée avec du gaz issu de la même source ;

- l'eau plate à laquelle on adjoint du dioxyde de carbone ;

- l'eau dégazéifiée. Son gaz naturel est partiellement ou totalement éliminé[3].

Histoire

En 1766, le chimiste suédois Torbern Olof Bergman, cherchant à reproduire les eaux naturellement effervescentes que l'on estime bonnes pour la santé, invente un procédé pour produire de l'eau gazéifiée. Il constate que la saveur aigrelette des eaux gazeuses naturelles est due à la présence de CO2 et donne le procédé scientifique apte à imiter les eaux naturelles[a 1].

En 1767, l'Anglais Joseph Priestley découvre indépendamment une méthode de mélange de l'eau avec du dioxyde de carbone en suspendant un bol d'eau au-dessus d'une cuve de bière dans une brasserie locale de Leeds, en Angleterre[N 1]. Priestley trouve que l'eau ainsi traitée a un goût[N 2] agréable et en offre à des amis comme boisson rafraichissante. Pensant, à tort, que cette eau peut être un remède contre le scorbut, il accepte de former à sa fabrication l'équipage de la Seconde expédition de James Cook dans la mer du Sud. En 1772, il publie Directions for Impregnating Water with Fixed Air[4], où il établit que des gouttes d'« huile de vitriol » (acide sulfurique) tombant sur de la chaux produisent du dioxyde de carbone, et où il décrit la méthode pour dissoudre le gaz dans un bol d'eau.

L'application pratique et commerciale de la découverte de Priestley, réalisée par Johann Jacob Schweppe à partir de 1783, va faire la fortune de ce dernier.

Bien d'autres personnes produisent de l'eau gazeuse et différents systèmes de fabrication vont être utilisés :

- recueil du « gaz carbonique » (terme impropre désignant le dioxyde de carbone) dans les sources minérales et thermales. Le gaz s'élève généralement au milieu du bassin où on installe un récipient sous lequel il s'amasse. Il est utilisé à des fins médicinales[N 3] et à la confection d'eau gazeuse ou de limonade (lorsque l'eau est édulcorée avec des sirops de citron ou d'orange). Cela se pratique par exemple dans des usines de Saint-Alban et des environs de Clermont-Ferrand qui fournissent leurs produits chargés de gaz naturel aux pays avoisinants[5] ;

- emploi de poudres gazogènes : en 1775, Gabriel François Venel (médecin, inspecteur général des Eaux minérales qui, chargé d'une enquête sur toutes les eaux minérales du royaume, n'a pu décrire et analyser complètement que 25 eaux minérales[6]) invente à Montpellier un procédé utilisable dans les ménages : dissolution de 8 grammes de carbonate de soude et de 8 grammes d'« acide muriatique » (auj. acide chlorhydrique) dans un litre d'eau[5] ; on bouchait la bouteille et l'agitait, ce qui suffisait à dégager le gaz et à le dissoudre ;

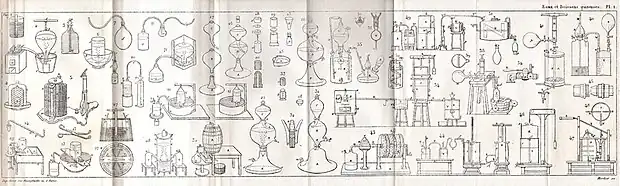

- emploi d'appareils à vases communicants : les poudres sont dissoutes dans le plus petit vase et le gaz dégagé passe par sa propre pression dans le plus grand, étant tamisé par des cribles jusqu'à l'eau qu'il sature. Le danger résidait dans le fait que les tuyaux, les robinets ou les douilles étant presque toujours en étain plus ou moins plombifère, l'action des poudres pouvait produire des sels toxiques[a 2] ; cette méthode était utilisée dans les ménages et les laboratoires des pharmaciens pour lesquels on avait créé des appareils spéciaux où tous les ajustages métalliques étaient remplacés par du verre et qui permettaient de gazéifier à la fois 8 ou 10 litres d'eau. Certaines eaux gazeuses naturelles étant recommandées par le corps médical, il est courant, aux XVIIIe et XIXe siècles, de fabriquer de l'eau gazeuse dans les pharmacies, en imitant les propriétés minérales des eaux originales ; on crée, par exemple, « des eaux de Seltz, de Sedlitz, de Spa, de Balaruc, de Barèges[7] » ;

- emploi du système de production intermittente, créé par le pharmacien Henri-Albert Gosse, à Genève vers 1790, connu sous le nom d'« appareil de Genève »[8] et qui lui permit d'expédier plus de 40 000 bouteilles d'eaux minérales artificielles par an : le gaz provenait de l'action de l'acide sulfurique sur la craie ; le système avait deux inconvénients : l'eau gazeuse s'affaiblissait au fur et à mesure que la condensation et la pression du gaz devenaient moindres, et il nécessitait l'interruption régulière des opérations soit de production du gaz, soit de dissolution du gaz dans l'eau[a 3] ;

- emploi du système de production continue : Joseph Bramah remplace, « en 1817, la pompe à gaz de l'appareil de Genève, par une pompe munie d'un robinet régulateur à double ouverture, qui amène l'eau et le gaz, simultanément ou séparément (suivant la volonté de celui qui dirige l'opération), dans le récipient saturateur, et les deux éléments dans la proportion voulue par la marche de la fabrication »[a 4] ce qui permet de ne jamais devoir interrompre la fabrication ;

- emploi des appareils Hermann-Lachapelle, ou d'emploi d'appareil à deux sphères : moins encombrants, ils présentent aussi l'avantage d'être constitués de pièces aisément assemblables à l'aide de raccords préparés et numérotés à l'avance[a 5].

À l'origine, les eaux minérales gazeuses artificielles étaient préparées sur ordonnance des médecins d'après les formules du Codex pharmaceutique ; viennent ensuite, toujours dans le monopole des pharmacies, des boissons gazeuses sucrées et aromatisées appelées limonades. Lorsqu'il est reconnu que les eaux gazeuses sont agréables au goût par la présence de CO2 et qu'on n'y ajoute plus de substances soignantes, l'habitude se prend dans les classes aisées d'en consommer ; on les mélange au vin.

L'usage s'en étend à Paris en raison de la mauvaise qualité de son eau et surtout après l'épidémie de choléra de 1832. Pendant cette pandémie, l'eau de Seltz fut très largement utilisée pour arrêter les vomissements, désaltérer les malades, activer la fonction rénale et calmer les contractions des muscles et des intestins [9].

Après un procès intenté et perdu par les pharmaciens en 1845 contre un monsieur Fèvre qui vendait des doses en sachets de poudre gazogène, la liberté de fabrication est établie. Le prix de revient de cette boisson de luxe baissant par la suppression des éléments chimiques qui la faisaient ressembler à l'eau de Selters et par le jeu de la concurrence entre de nouveaux fabricants, l'eau gazeuse devient la boisson rafraichissante des classes aisées puis populaires. De 500 000 bouteilles produites en France en 1845, on passe à dix millions en 1855. L'industrie française améliore les appareils de Gosse et Bramah et exporte ses machines en Amérique. À Paris, outre l'eau gazeuse préparée avec les appareils de ménage, on consomme annuellement plusieurs millions de bouteilles munies d'un siphon, dispositif permettant d'éjecter l'eau[a 6].

Le siphon entre dans les habitudes ; on l'utilise chez soi comme au bistro ou au restaurant. On en trouve de diverses formes : cylindriques, ovoïdes, pyramidales, à pans octogonaux, etc. et le verre peut être lisse, torsadé, perlé, à nids d'abeille[10]. Ils vont faire la joie des futurs collectionneurs. Dans les débits de boisson, on installe des « colonnes de comptoir » pour faciliter la distribution au détail. Dans certains restaurants, un robinet placé à la table du client est directement relié[11] au récipient entreposé à la cave.

L'industrie de l'eau gazeuse se développe rapidement au XIXe siècle où après la France, ce sont l'Italie, l'Espagne et l'Amérique latine qui consomment le plus cette boisson[a 7]. Quatre firmes mondiales ont progressivement mis la main sur le secteur des eaux en bouteille : Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola et Danone.

À la fin du XXe siècle se produit le retour à une fabrication ménagère de l'eau gazeuse par l'emploi d'appareils domestiques permettant l'injection de gaz par le biais de cylindres rechargeables de CO2.

Aux États-Unis, l'eau gazéifiée est communément connue sous le nom de « soda water » jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Durant la Grande Dépression, on l'a aussi nommée « two cents plain » (« [eau] simple à deux cents ») par référence à son prix et au fait qu'elle était la moins chère des boissons disponibles aux distributeurs d'eau pétillante dans l'Horeca, les autres étant aromatisées[12]. De nouveaux termes comme « sparkling water » et « seltzer water » sont apparus dans les années 1950.

Des eaux gazeuses aromatisées (généralement aux goûts de citron, citron vert, cerise, orange ou framboise), qui ne contiennent pas d'édulcorant, sont également disponibles dans le commerce.

En 2013 aux États-Unis, apparaît une nouvelle boisson à base d'eau gazeuse alcoolisée : l'hard seltzer[13].

Santé

Au XXe siècle, l'eau gazeuse est utilisée pour arrêter les vomissements et aider le fonctionnement des sucs gastriques.

Au XXIe siècle, on considère que l'eau gazeuse ne fait pas grossir mais elle peut avoir un effet apéritif et amener ainsi à un excès de poids[14]. Elle peut provoquer parfois une gêne gastrique, raison pour laquelle elle est déconseillée avant et pendant un effort physique[15].

Des chercheurs italiens ont cependant constaté, en 2002, que le transit du bol alimentaire était favorisé par l'ingestion d'eau gazeuse[16].

L'eau minérale gazeuse constitue une cause négligeable de l'érosion dentaire et du risque de fracture osseuse, par comparaison avec les sodas[17].

Goût

L'eau pétillante est plus acide au goût que l'eau plate à cause du dioxyde de carbone dissous qui est transformé en acide carbonique, mais sa saveur peut varier en fonction de celle de l'eau utilisée au départ de la fabrication. La sensation de piquant résulte des micro-chocs créés par l'éclatement des bulles de gaz sur la langue.

Autre usage

L’eau gazeuse peut être utilisée pour la conservation de la viande.

Notes et références

Notes

- Une cuve en fermentation dégage dans sa partie supérieure du dioxyde de carbone qui se répand ensuite le long des parois. Le bol se trouve donc dans un flux continu de gaz qui se dissout progressivement dans l'eau, celle-ci devenant alors gazeuse. Diverses expériences ont été réalisées à cette époque, comme de suspendre des souris au-dessus de la cuve. Il avait été constaté qu'elles en mouraient, ce qui est normal car les émanations dues à la fermentation de la bière, appelées « air fixe » à cette époque, sont composées notamment d'éthanol et de CO2, un gaz toxique à certaines concentrations.

- Cet article respecte les recommandations orthographiques de la réforme de 1990.

- Le gaz servait à l'administration des bains et des douches ou à l'alimentation des appareils qui permettaient l'ingestion du gaz dans l'estomac ou dans les bronches.

Références

- Émile Littré, Dictionnaire de la Langue Française par E. Littré de l’Académie française, 1873 Entrée en ligne.

- Définition canadienne en ligne.

- Fiche éco-consommation française [PDF].

- (en) Joseph Priestley, Directions for impregnating water with fixed air. In order to communicate to it the peculiar spirit and virtues of Pyrmont water, and other mineral waters of a similar nature, Londres, imprimé pour J. Johnson, 1772.

- Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 4e série, T. VII, P. Asselin, Paris, 1881, pp. 176-179 Texte en ligne.

- La Presse thermale et climatique 2003 (voir archive) [PDF].

- J.-Cl. Delamétherie, Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts, T. L, J.-J. Fuchs, Paris, 1800, 480 pages, pp. 178-179.

- Explication du fonctionnement en ligne.

- Hermann-Lachapelle et Ch. Glover, Des boissons gazeuses aux points de vue alimentaire, hygiénique et industriel. Guide pratique du fabricant & du consommateur, 3e éd., E. Lacroix, Paris, 1867, 492 p., pp. 77-92.

- Les différentes formes de verre - Siphon.fr.

- Les dossiers - Siphon.fr.

- (en) a two cents plain - Urban Dictionary.

- (en) Tim Mckirdy, « 10 Things You Should Know About Bon & Viv Spiked Seltzer », sur Vinepair.com, .

- D'où vient l'eau gazeuse ? - Lucie Emile, Doctissimo, 1er mars 2009.

- Stéphane Cascua et Véronique Rousseau, Alimentation pour le sportif: De la santé à la performance, Amphora, 2005, 285 pages, p. 50.

- European Journal of Gastroenterology & Hepatology, septembre 2002 ; vol. 14 : pp. 991-999.

- (en) J. Parry, L. Shaw, MJ Arnaud, AJ Smith, Investigation of mineral waters and soft drinks in relation to dental erosion dans Journal of oral rehab, T.XXVIII, 8e éd., 2001, pp. 766–772.

- Références concernant les appareils pour la fabrication des eaux gazeuses

- Michel Chevalier, Exposition universelle de Londres de 1862. Rapports des membres de la section française du jury international sur l'ensemble de l'exposition, T. II, Napoléon Chaix et Cie, Paris, 1862, 634 pages, pp. 576-592.

- op. cit., p. 579.

- op. cit., p. 581.

- op. cit., p. 582.

- op. cit., p. 588.

- op. cit., p. 591.

- op. cit., p. 592.

Voir aussi

Bibliographie

- Édouard Fournier, « Eau gazeuse », in Curiosités des inventions et découvertes, Paulin et Le Chevalier, Paris, 1855, pp. 62-64

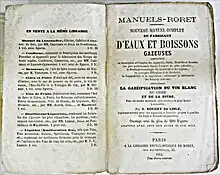

- A.-Amédée Rouget de Lisle, Nouveau Manuel complet du fabricant d'eaux et boissons gazeuses, Librairie encyclopédique de Roret, Paris, 1863, 444 pages et deux planches

- Sandrine Gérin, Le Guide des eaux : Eaux de source, eau minérale, eau plate, eau gazeuse : Mode d'emploi, Marabout, 2001 (ISBN 2501036735), 160 pages