Disquette

Une disquette est un support de stockage de données informatiques amovible. La disquette est aussi appelée disque souple (floppy disk en anglais) en raison de la souplesse des premières générations (8 et 5,25 pouces) et par opposition au disque dur[alpha 1].

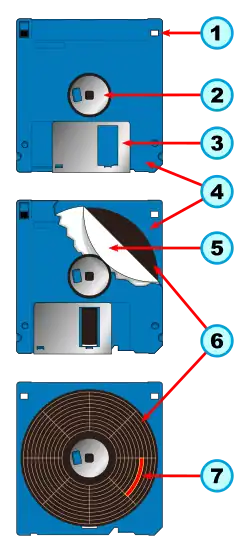

Une disquette est composée d'un fin disque de plastique souple renforcé en son centre sur lequel est apposé un substrat magnétique. Ce disque est enveloppé d'une coque de protection en matière plastique comprenant une couche interne ouatée améliorant la rotation du disque et son nettoyage et une couche externe rigide ou semi-rigide. Cette dernière couche comprenant des dispositifs physiques à destination du lecteur permettant notamment la protection contre l'écriture et des détrompeurs divers. Les formats de disquettes 3,5 et 5,25 pouces sont les plus courants. La mesure correspond au diamètre du disque magnétique.

Histoire

Dès le début des années 1960, plusieurs expériences ont été lancées pour inventer des supports de mémoire numérique plus légers et plus économiques que les tambours magnétiques ou les disques durs. Ainsi, en 1963 à Paris, la Société d'électronique et d'automatisme a expérimenté un tambour papier fait d'un disque souple de plastique magnétisé ; son maintien était assuré non par une enveloppe, mais par un flux d'air comprimé[1].

La disquette a été lancée par IBM en 1967 (dans sa version 8 pouces) pour stocker les microprogrammes des systèmes 370 et, accessoirement, envoyer pour un faible coût des mises à jour à leurs possesseurs. Cette première disquette pouvait stocker 80 000 caractères, soit environ une journée de frappe d’une opératrice de saisie. Pour cette raison, des matériels de saisie sur disquette commencèrent à remplacer les encombrantes et bruyantes perforatrices de cartes utilisées jusque-là.

La deuxième génération de disquettes était au format de cinq pouces un quart, et utilisée entre autres sur l’Apple II et l'Olivetti P6060. C’est elle qui, formatée en 360 Kio équipa l’IBM PC en 1981, puis en 1 200 Kio (soit environ 1,17 Mio) le PC/AT en 1984.

La troisième génération possédait une enveloppe au format trois pouces et demi qui n’était plus de carton souple, mais de matière plastique rigide. Utilisée par le Macintosh en version 400 Kio (1984), elle fut introduite dans le monde PC en 1987 pour la série IBM PS/2 en versions 720 Kio et 1 440 Kio (soit environ 1,44 Mo) ; cette dernière a commencé à être détrônée au début des années 2000 par les clés USB, principalement à cause de sa relative fragilité et de sa capacité limitée à 1,44 Mio alors que les fichiers manipulés commençaient à dépasser largement cette taille (pour les usages multimédias notamment). Il exista une version 2 880 Kio qui ne s’imposa pas. Une autre disquette de troisième génération est également apparue sur les ordinateurs personnels. Celle-ci est de format 3 pouces et permet de stocker 180 Kio par face. Les lecteurs pour ce type de disquette n’étant pas double face, il est nécessaire de retourner le disque pour utiliser toute sa capacité. Cette disquette a été principalement utilisée sur Amstrad CPC (1790FF en 1984), Amstrad PCW, Sinclair (après rachat par Amstrad), Timex Sinclair et Oric (3600FF en 1984, pour l'Oric Atmos). On trouvait aussi ces disquettes de 3" sur quelques machines à écrire électronique et synthétiseur. Les fabricants pouvaient se procurer des lecteurs à très bon marché (Sony faisait payer cher en royalties pour son format 3.5"), mais en raison de l'échec commercial de ce standard, il y eut une pénurie de disquettes qui posa problème. Nintendo a aussi eu son propre format de disquette similaire, une 4 pouces à forme légèrement non-carrée, lancée en 1986 sous le nom FDS et qui est resté exclusif au Japon ; les versions originales des jeux Zelda 1 et 2 et Metroid étaient sur des disquettes de ce type et le progrès du joueur était écrit sur le disque plutôt que par RAM à pile ou par mot de passe comme dans les versions de ces jeux pour autres pays. Sinclair, avant son rachat par Amstrad qui lui imposa les disquette de 3", utilisa son propre format, le ZX Microdrive, un échec. En France, Thomson utilisa pour sa gamme Thomson MO5 un "QDD" (Quick Disk Drive), sorte de disquette 2.8" créé par Mitsumi, utilisé aussi par d'autres constructeurs dont quelques MSX ; un échec aussi.

La quatrième génération introduisit des disquettes de tailles relativement similaires à celles de la troisième génération mais de capacités beaucoup plus élevées, à partir des années 1990. Par exemple, les disquettes ZIP et Jaz de Iomega avaient une capacité de 100 à 2 000 Mo, pour une taille physique d'environ 3,5 pouces. En revanche, l'enveloppe était encore plus rigide que celle d'une disquette 3,5 pouces et leur volet de protection était verrouillé de telle sorte qu'on ne puisse pas facilement toucher le disque magnétique lui-même. Une disquette ZIP ou Jaz était trois fois plus épaisse qu'une disquette 3,5 pouces, bien que les disques magnétiques eux-mêmes fussent d'épaisseurs similaires.

À la fin des années 1990, les disques compacts et Internet commencent à remplacer certains usages des disquettes. Au courant des années 2000, les clés USB et les cartes mémoires remplacent progressivement les autres usages des disquettes[2] sur les nouveaux ordinateurs personnels.

En , Sony cesse la fabrication de disquettes 3,5 pouces. C'était le dernier format de disquettes encore existant, créé 30 ans auparavant[3].

Principe de fonctionnement

Du centre jusqu'au bas de la disquette se trouve une ouverture. Sur les disquettes de troisième ou quatrième génération (sauf les Nintendo) celle-ci est protégée par un volet métallique coulissant qui est poussé sur le côté quand on insère les disquettes dans un lecteur de disquettes. Les données sont stockées magnétiquement sur la couche de la disquette.

Les disquettes de première et deuxième génération disposaient d'un second trou servant à la synchronisation des angles et permettant de voir un trou de référence dans la partie souple (« soft sectoring ») ou une suite de trous de référence (« hard sectoring »).

Un lecteur de disquettes permet d'écrire et de lire des données sur le disque magnétique. L'écriture est interdite lorsque l'entaille d'un disque est couverte (pour les 1re et seconde générations) ou lorsqu'un carré de plastique est déplacé dans le coin de l'enveloppe comme un interrupteur (pour la 3e génération).

Indication de la taille de la disquette (en face : volet de protection en écriture)

|

Structure physique

- Les disquettes sont divisées en pistes : sorte de cercles concentriques répartis à intervalles réguliers sur leur surface magnétique. Les pistes sont numérotées de 0 à n, le nombre de pistes étant n+1, variant avec le type de disquette.

- La densité du nombre de pistes est exprimée en pistes par pouce (en anglais TPI pour Track Per Inch), la plus courante étant 135 TPI pour les disquettes 3½″.

- La piste 0 est celle située le plus à l’extérieur de la disquette. La piste intérieure sert de référence pour la densité de données exprimée en bits par pouce (BPI : bits per inch) car c'est celle qui est la plus dense.

- Chaque piste est divisée en un nombre constant de secteurs de taille égale. Le nombre de ces secteurs dépend du format de la disquette et sont numérotés de 1 à n, n étant le nombre de secteurs par piste. Certains ordinateurs (Macintosh, Commodore) ont été dotés d’un gestionnaire de disque supportant un nombre variable de secteurs, celui-ci étant proportionnel à la longueur de la piste, ce qui permet d’augmenter la capacité de stockage. Pour les disquettes 8" et 5"1/4, un trou au niveau du centre de la disquette permet de repérer la position de début de ces secteurs. Pour les modèles rigides 3" et 3"1/2, c'est la coche du système d’entraînement du disque qui permet ce repérage.

- Chaque secteur représente 512 octets pour un PC et un Atari ST. Le secteur (ou bloc) est la plus petite partie du disque que l’ordinateur puisse lire.

- La disquette est souvent divisée en deux faces numérotées 0 et 1 car les lecteurs récents sont équipés de deux têtes de lecture/écriture : une pour chaque face.

La capacité d’une disquette est donnée par la formule :

- Capacité = Nombre de faces × nombre de pistes × nombre de secteurs/piste × 512 octets/secteur.

Caractéristiques de quelques disquettes

| Densité | Lecteur | Secteurs/piste | Pistes/face | Face | Capacité | Taux de transfert |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Simple | PC/XT | 8 | 40 | 1 | 160 Kio | 250 kbit/s |

| Double | PC/XT | 8 | 40 | 2 | 320 Kio | 250 kbit/s |

| Simple | PC/XT | 9 | 40 | 1 | 180 Kio | 250 kbit/s |

| Double | PC/XT | 9 | 40 | 2 | 360 Kio | 250 kbit/s |

| Haute | AT | 15 | 80 | 2 | 1 200 Kio | 500 kbit/s |

Une disquette 5 ¹⁄₄ pouces en double densité dans un lecteur haute densité est lue avec un taux de transfert de 300 kbit/s au lieu de 250 kbit/s, car le lecteur haute densité 5 ¹⁄₄ pouces tourne à une vitesse de 360 tours par minute au lieu de 300 pour les autres types de lecteur 5 ¹⁄₄ pouces et 3 ¹⁄₂ pouces.

| Densité | Lecteur | Secteurs/piste | Pistes/face | Face | Capacité | Taux de transfert |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Double | PC/XT | 9 | 80 | 2 | 720 Kio | 250 kbit/s |

| Haute | AT | 18 | 80 | 2 | 1 440 Kio | 500 kbit/s |

| Étendue | AT | 36 | 80 | 2 | 2 880 Kio | 1 Mbit/s |

Une idée répandue (mais incorrecte) est qu'il existe des disquettes de capacité standard de 1,44 Mo ou 1,44 Mio, alors que la capacité exacte est de 1 474 560 octets (2×80×18×512), c'est-à-dire :

- 1 440 Kio ou 1,41 Mio ou 1,47 Mo ;

- 2 880 Kio ou 2,81 Mio ou 2,95 Mo.

Capacité et formatage

Pour pouvoir utiliser une disquette, il faut qu'elle soit formatée. Le formatage « bas niveau » consiste à découper chaque piste en secteurs en écrivant une marque avant chaque secteur permettant à la tête de lecture de repérer le début de chaque secteur, de l'identifier (numéro de cylindre, numéro de secteur et numéro de côté), de connaître sa taille (512 octets en général sur les disquettes) et de vérifier les données à l'aide de CRC.

Le formatage réduit donc la capacité d'une disquette, cependant, la plupart des disquettes vierges vendues étaient déjà formatées et la capacité donnée est en général celle après formatage.

Certains programmes de formatage permettaient d'augmenter la capacité disponible après formatage en ajustant certains paramètres (tel l'espacement entre les secteurs) afin d'augmenter le nombre de secteurs par piste, ou bien en formatant des pistes supplémentaires (ex. : 82 pistes au lieu de 80). Cependant, les réglages dépendent des possibilités du lecteur de disquette.

Le formatage « haut niveau » (ou rapide) consiste pour le système d'exploitation à organiser de façon logique la disquette. Certains secteurs sont donc réservés à la liste de fichiers, et la table d'occupation des secteurs de données. Ce formatage « haut niveau » réduit donc également la capacité utilisable de la disquette.

Organisation logique d’une disquette au format PC

L’organisation d’une disquette compatible PC contient quatre parties (pour plus d'information on pourra consulter l'article FAT12) :

- Le secteur de démarrage (boot) : situé sur le 1er secteur de la piste no 0 de la tête no 0, on y trouve des informations concernant le type de média, le numéro de série de la disquette, le nombre de secteurs par piste, le nombre de pistes, le nombre de têtes de lecture/écriture, un optionnel secteur de démarrage (disquette de démarrage), et de références aux autres sections de la disquette ;

- La table d’allocation des fichiers (FAT12) : la FAT est un index enregistrant l’emplacement des fichiers (ou de leurs fragments) sur la disquette. En consultant la FAT, l’ordinateur peut déterminer si un secteur est disponible, utilisé ou défectueux. La FAT est écrite en deux copies sur la disquette, permettant aux utilitaires de diagnostic de déceler des erreurs en comparant les copies ;

- Le répertoire racine : on y retrouve les informations sur le volume, les sous-répertoires et les fichiers : nom, taille, date/heure de création et de modification, attributs (archive, lecture seule, caché, système) et surtout, un pointeur vers le secteur où il est stocké ;

- Les données : l’espace restant de la disquette est utilisé pour stocker les données des fichiers.

Lecture et écriture

Le lecteur de disquette contient deux moteurs :

- le premier entraîne le disque interne (support magnétique) contenu dans la disquette à une vitesse de rotation constante de 300 tr/min. Dès que l’ordinateur commande une fonction, la disquette tourne et reste un certain temps en rotation après les opérations (pour permettre une exécution plus rapide d’éventuels appels suivants, pas de délai de redémarrage). La vitesse de rotation est réglée grâce à un tachymètre ;

- le second est un moteur pas à pas qui permet de déplacer la tête de lecture/écriture pour la positionner précisément sur la piste voulue.

La tête de lecture/écriture est composée de deux bobines égales placées en sens inverse ce qui permet la lecture et l’enregistrement de bits, la disquette étant recouverte d’une couche d’oxyde magnétique sur les deux faces.

Un bit est positionné ou pas suivant le sens de l’orientation des micro-particules d’oxyde magnétique, dans un sens, le bit est lu comme un « 0 » logique, et dans l’autre sens comme un « 1 » logique. Pour l’écriture, la tête impose un sens aux micro-particules grâce à un champ magnétique créé avec une bobine ou l’autre suivant le sens que l’on veut donner au bit écrit.

Sur une disquette neuve, les micro-particules sont orientées aléatoirement, elle est donc illisible. Pour écrire sur une disquette, il faut au préalable la formater pour la rendre utilisable au stockage de données : créer le secteur BOOT, les FAT et le répertoire ROOT dans le cas d’une disquette FAT.

Le formatage peut aussi rendre une disquette amorçable (elle permettra de démarrer l’ordinateur) en copiant une partie du système d’exploitation et en créant un programme de lancement au niveau du BOOT, c’est aussi là que l’on peut trouver les virus les plus dangereux car ce code exécutable est lancé par l’ordinateur avant le chargement du système.

Historique

La disquette 8 pouces

En 1967, le centre de développement des dispositifs de stockage d’IBM à San José en Californie reçut une nouvelle tâche : développer un système simple et peu coûteux pour charger du microcode dans les mainframes System/370. Les 370 étaient les premières machines d’IBM à utiliser de la mémoire à semi-conducteurs. Cette mémoire étant volatile, tout le microcode devait être rechargé à chaque fois que l’alimentation était coupée. Normalement cette tâche incombait à divers lecteurs de bande magnétique qui étaient fournis presque systématiquement avec les 370. Cependant, les bandes étaient longues, et donc leur chargement était lent. IBM désirait mettre en place un système plus rapide et adapté, et qui de surcroît pourrait également permettre d’envoyer des mises à jour aux clients pour un coût modique (de l’ordre de 5 dollars).

David Noble, qui travaillait sous la direction d’Alan Shugart, étudia les solutions existantes à base de bandes magnétiques, dans l’espoir d’améliorer ce type de systèmes. En fin de compte, il abandonna cette voie et repartit sur de nouvelles bases. Son résultat fut un disque souple en lecture seule de 8 pouces (20 centimètres) qu’il appela le « memory disk » (disque-mémoire), qui pouvait contenir 80 kibioctets de données. Au départ, il s’agissait tout simplement d’un disque. Cependant, le disque se salissait rapidement, ce qui posait des problèmes de lecture. C’est pourquoi il fut enfermé dans une enveloppe en plastique dont l’intérieur était revêtu d’un tissu pour recueillir les poussières. Ce nouveau dispositif équipa en standard les 370 à partir de 1971.

En 1973, IBM sortit une nouvelle version du disque souple, cette fois sur le système de saisie de données 3740. Le nouveau système utilisait un format d’enregistrement différent qui pouvait stocker jusqu’à 256 Ko sur les mêmes disques, et disposait en outre d’un mode lecture/écriture. Ces lecteurs se répandirent, et furent finalement utilisés pour transporter des données, remplaçant presque totalement les bandes magnétiques pour les petits transferts.

Quand les premiers micro-ordinateurs furent développés dans les années 1970, le disque souple de 8 pouces fut utilisé sur quelques-uns d’entre eux comme dispositif de stockage à « haute vitesse ». Ce dispositif était très onéreux. L'un des premiers systèmes d’exploitation pour micro-ordinateurs, CP/M, était distribué à l’origine sur des disques 8 pouces. Toutefois, les lecteurs étaient toujours très chers, pratiquement plus chers que les ordinateurs auxquels ils étaient connectés. C’est pourquoi la plupart des machines de cette époque utilisaient plutôt des enregistreurs à cassettes.

À cette époque, Alan Shugart quitta IBM et fit un bref séjour chez Memorex. Ensuite, il fonda Shugart Associates (en) en 1973. La société commença à travailler aux améliorations du format 8 pouces existant et créa un nouveau formatage de 800 Ko. Cependant, comme les bénéfices n’étaient pas au rendez-vous, Shugart fut congédié en 1974 par l’entreprise qu’il avait créée.

La mini-disquette de 5 pouces un quart

En 1976, un des associés de Shugart, Jim Adkisson, fut approché par An Wang (en) des laboratoires Wang, qui sentait que le format 8 pouces était trop grand pour les machines de traitement de texte de bureau qu’il développait. Après une réunion dans un bar à Boston, Adkisson demanda à Wang de quelle taille il pensait que les disques devraient être, et Wang montra une serviette et dit « à peu près cette taille ». Adkisson rapporta la serviette en Californie, il trouva qu’elle mesurait 5¼″ de large (5 pouces un quart, soit environ 13 centimètres), et développa un nouveau lecteur de cette taille stockant 110 Kio.

Le lecteur de 5¼″ était considérablement moins cher que les lecteurs 8 pouces d’IBM et il commença bientôt à apparaître sur des machines CP/M. À un moment, Shugart Associates produisait 4 000 lecteurs par jour. En 1978, il y avait plus de 10 fabricants produisant des lecteurs de disquette 5¼″ et le format remplaça rapidement le 8 pouces pour la diffusion de la plupart des applications.

Tandon (en) présenta un lecteur double face en 1978, doublant la capacité, et le nouveau format « DD » (double densité) de 360 Kio s’imposa rapidement. Au début des années 1980, des lecteurs de 96 TPI (track per inch}, pistes par pouce) apparurent, passant la capacité de 360 à 720 Kio, mais ce format n’eut pas beaucoup de succès. En 1984, avec son ordinateur haut de gamme PC/AT, IBM lança le disque « HD » (high density, haute densité). Ce disque, de densité quadruple, utilisait 96 pistes par pouce combinées avec une densité plus élevée sur chaque piste ; finalement, il contenait jusqu’à 1 200 kibioctets (Kio) de données. Au moment où le disque dur moyen contenait 10 à 20 mébioctets, ceci était considéré comme assez spacieux. Mais son utilisation était limitée aux ordinateurs équipés d’un lecteur ad hoc.

Les lecteurs de disquettes 5¼″ permettaient la lecture et l’écriture. Pour éviter d’écrire par mégarde sur une disquette, il suffisait de recouvrir une encoche, située en haut à droite de l’enveloppe de la disquette, par un bout de papier opaque collant (la disquette était « protégée en écriture »). Une fois ce papier enlevé, le lecteur pouvait de nouveau écrire sur la disquette.

Depuis le début, par économie, les lecteurs de disquettes ne comportaient qu’une tête de lecture ; la lecture des disquettes se faisait donc sur une seule face. Pourtant les deux faces étaient recouvertes d’un support magnétique. Les vendeurs de disquettes diffusèrent alors des disquettes « double face » qui comportaient une encoche de chaque côté de l’enveloppe. Il suffisait d’enlever la disquette du lecteur et de la retourner pour bénéficier d’une nouvelle capacité de stockage, sur le modèle du fonctionnement des cassettes audio (avant l’invention de l’autoreverse). Le prix des disquettes double face était sensiblement plus élevé que les « simple face » alors que la seule différence était l’encoche supplémentaire. De fait de nombreux informaticiens perçaient leurs disquettes simple face d’une nouvelle encoche de l’autre côté afin de bénéficier des deux faces.

Pendant les années 1970 et 1980, les disques durs, trop chers, étaient quasi inexistants sur les micro-ordinateurs, le lecteur de disque souple était le dispositif de stockage primaire de base. Le système d’exploitation devait être chargé en mémoire vive à chaque démarrage au moyen d’une disquette (nommé lecteur « A: » dans les systèmes DOS) ; cette disquette était ensuite enlevée et remplacée par une autre contenant les programmes et les données.

Quelques machines utilisant deux unités de disques (ou un lecteur double) permettaient à l’utilisateur de laisser la disquette du système d’exploitation en place et de changer indépendamment les disquettes de données. Avoir deux lecteurs permettait aussi de recopier ses données (les sauvegarder) bien plus efficacement qu’avec un seul lecteur. En effet, le système lisait quelques octets de la disquette d’origine puis demandait la disquette de sauvegarde pour écrire ces octets, ce qui imposait de nombreux va-et-vient entre les disquettes. On « jouait au grille-pain ». Outre le temps que cela prenait, le risque de se tromper de disquette n’était pas négligeable et la manipulation était source d’usure. Avec deux lecteurs, il suffisait de mettre la disquette d’origine dans un lecteur et la disquette de sauvegarde dans l’autre. Le deuxième lecteur était nommé lecteur « B: », les ordinateurs seront ensuite équipes d'un disque dur qui portera la lettre « C: », et qui est encore le nom que porte le premier disque dur dans les systèmes Windows actuels.

Vers la fin des années 1980, les disquettes 5¼″ furent remplacées par les disquettes 3½ pouces. La popularité des premières baissa au début des années 1990. Sur la plupart des nouveaux ordinateurs les lecteurs 5¼″ étaient des dispositifs facultatifs. Au milieu des années 1990 ces lecteurs avaient pratiquement disparu pendant que le disque 3 ¹⁄₂ pouces devenait le disque prépondérant.

Emballage

Les disquettes 5 ¹⁄₄ pouces étaient conditionnées par dix dans une boîte en carton. Chaque disquette étant rangée dans une pochette de protection en papier. La boîte comprenait aussi dix étiquettes autocollantes permettant à l'utilisateur d'inscrire la description du contenu de la disquette et dix petits autocollants rectangulaires permettant d'obturer l'encoche de permission d'écriture.

Le prix du conditionnement baissant, celui-ci a évolué de la simple boîte en carton léger jetable à la boîte en carton renforcée en deux parties coulissantes verticalement qui servait aussi de range-disquettes pour le transport ; certaines marques livraient les dix disquettes, en standard sur le tard ou via des opérations promotionnelles, dans une boîte de transport en plastique rigide.

Il est à noter que jusqu'à la fin des années 1980, la toute première opération à faire avec une disquette était de la formater à l'aide de l'utilitaire prévu à cet effet par le système d'exploitation du micro-ordinateur. L'homogénéisation du type de formatage autour du système de fichiers FAT et du format IBM 1,2 Mio associé à une baisse du coût de production et à une demande des utilisateurs de pouvoir écrire immédiatement sur une disquette neuve font que toutes les disquettes sont vendues préformatées IBM à partir de 1990.

Le milieu professionnel rangeait plutôt les disquettes importantes dans des boîtes en plastique rigide disposant de séparateurs à onglet amovibles et d'un capot transparent muni d'une serrure. L'utilisateur domestique se contentant souvent d'une simple boîte en carton de récupération de type boîte à chaussures.

La microdisquette 3" ½ et autres disquettes en boîtier rigide

Au début des années 1980, les limitations du format 5¼″ se font de plus en plus sentir au fil de la montée en puissance des machines. Un certain nombre de solutions apparaissent alors : lecteurs de 2″, 2½″, 3″ et 3½″ (50, 60, 75 et 90 mm), développés par diverses entreprises. Ces solutions partageaient un certain nombre d’avantages par rapport aux formats plus anciens : une taille plus petite, une boîte rigide de protection et une glissière de protection contre l’écriture.

La disquette 3 pouces

Amstrad choisit pour des raisons de prix de revient un lecteur 3″ à simple face de 178 Kio par face pour la gamme de CPC et PCW. Ce format et son mécanisme d’entraînement furent portés sur l’ordinateur ZX Spectrum +3 après qu’Amstrad eut racheté Sinclair Research. Cependant, le prix des lecteurs 3″ était avantageux pour l'entreprise parce qu'il ne fallait pas payer de redevance à Sony (pour le format 3½″). De fait, les utilisateurs rencontrèrent de grandes difficultés d’approvisionnement en disquettes, qui défrayèrent la chronique. Les disquettes 3" restèrent onéreuses[alpha 2] en raison de cette pénurie, faisant en fin de compte disparaître le format pour de bon.

Ce format a aussi été utilisé par quelques rares systèmes Control Program/Monitor (comme le Tatung Einstein), quelques MSX et les Oric dont l'Oric Atmos.

La disquette 3 pouces et demi

La situation fut différente en 1984 lorsque la société Apple sélectionna le format de Sony 90,0 × 94,0 mm pour la gamme d’ordinateurs Macintosh, poussant ainsi ce format physique à devenir le standard aux États-Unis. On peut d’ailleurs noter qu’il s’agit d’un passage « silencieux » du système impérial (8 pouces) au système métrique (94 mm). Cependant, le produit fut lancé sous le nom de « disquette 3½″ », pour bien souligner le fait qu’il était plus petit que le 5¼″ existant et ne pas dérouter les utilisateurs habitués aux mesures anglo-saxonnes. Un des arguments marketing mettait d’ailleurs en avant le fait que cette disquette était conçue pour tenir dans une poche de chemisette « de taille américaine. » À partir de 1985, le succès grand public rencontré par les Atari ST et Commodore Amiga dopa les ventes et, en 1989, les ventes de disquettes 3½″ dépassèrent celles du format 5¼″. Le PS/2 d’IBM avait adopté ce format physique, bien qu’avec un formatage plus dense (1 440 Kio au lieu de 800 Kio, et 720 Kio pour la version économique du modèle d’entrée de gamme).

Les disquettes 3½″ ont, grâce à leur boîte rigide et à leur volet de protection en métal, le grand avantage de très bien protéger les faces du disque contre les contacts physiques avec l’utilisateur. Ce volet referme le boîtier plastique de la disquette à chaque fois qu’elle est manipulée en dehors du lecteur. Quand elle est insérée, le volet est ouvert par le mécanisme du lecteur, ce qui permet à la tête de lecture/écriture d’accéder aux surfaces magnétiques. La forme rectangulaire de la disquette est un autre avantage : elle empêche d’insérer la disquette dans le mauvais sens dans le lecteur, ce qui était possible avec les disquettes 5¼″.

Comme la disquette 5¼″, la disquette 3½″ évolua au cours de son existence. À l’origine, deux formats étaient disponibles : double densité à double face de 720 Kio et à simple face en 360 Kio (en utilisant le même format que les disquettes de 5¼″). La disquette était la même, la différence n’étant qu’au niveau du lecteur, selon qu’il avait une seule tête de lecture, ou une pour chaque face de la disquette. Un nouveau format appelé « haute densité » (« HD »), permettant le stockage de 1 440 Kio de données soit 1,47 Mo en décimal. L'appellation marketing a changé en 1995 du Mio (binaire) au Mo (décimal) à la suite de la commercialisation du DVD. Ce format fut présenté au milieu des années 1980 ; IBM l’utilisa sur la série des PS/2 présentée en 1987, Apple l’utilisa en 1988 sur les Macintosh IIx. Une autre avancée dans les enduits d’oxyde permit de créer un nouveau format dit « extra-high density » (« ED ») de 2,88 Mio. Ce format fut présenté sur les NeXT de deuxième génération en 1991. Cependant, il était déjà dépassé car trop petit au moment de sa sortie et donc il n’a jamais été utilisé dans des proportions significatives. Dans d’autres formats, tel que celui du Macintosh, la capacité des disques double densité atteignait 800 Kio, mais au prix d’une incompatibilité avec les modèles PC. En effet, ceci était obtenu grâce l’utilisation d’un moteur à vitesse variable, permettant de placer un plus grand nombre de données sur les pistes extérieures : les lecteurs pour PC, dotés d’un moteur à vitesse fixe, étaient donc physiquement incapables de lire ces disquettes. Sur Amiga, la capacité d’un disque double densité montait à 880 Kio (1,76 Mio en haute densité), voire à 980 Kio en utilisant un formatage spécifique.

Les ordinateurs IBM ont toujours gardé une caractéristique, qui était de pouvoir sur demande formater en 1 440 Kio une disquette de 720 Kio. Les utilisateurs usèrent et abusèrent de cette propriété (pour des raisons de marketing, les 720 Kio, bien que provenant des mêmes chaînes de fabrication, étaient alors moins chères), ce qui posa problème quand ils changeaient par la suite de constructeur. La seule solution était alors de percer un trou dans le carter avec une petite vrille pour que la disquette de 720 Kio apparaisse comme une 1 440 Kio.

Plus d’une décennie après, les lecteurs 3½″ se vendent toujours et équipent la quasi-totalité des ordinateurs PC (les ordinateurs Apple ne les utilisant plus depuis la fin des années 1990). Le format est toujours celui qui fut normalisé en 1989 sous le nom ISO 9529-1.2. Mais ces lecteurs sont de plus en plus proposés en option. En effet, avec l’arrivée d’autres systèmes de stockage, tels que les disquettes ZIP, les clés USB, le CD-R, le CD-RW, les DVD, et surtout les partages de fichiers via un réseau, la disquette 3½″ devient désuète. En 2010, Sony, le dernier grand constructeur qui produit encore des disquettes 3½″, a annoncé la fin de la commercialisation en au Japon. Il continuera à fournir le marché indien qui sera amené dans l'avenir à se tourner vers d'autres supports.

Les différents formats de disquettes

On distingue différents formats :

- 200 mm (8 pouces) : le plus ancien ; les deux encoches de part et d’autre de la fenêtre de lecture ont fait l’objet d’un brevet, elles divisaient par deux les tensions du disque en cas de torsion involontaire pendant le transport et sans elles, les disquettes devenaient rapidement inutilisables ;

- 130 mm (5 pouces un quart), qui connut un grand succès à la suite de son adoption par l'Apple II, puis par le PC en 1981, mais se périma immédiatement en 1987 avec le lancement du PS/2, à cause de sa grande taille et accessoirement de sa faible capacité (360 Kio). Le PC/AT lancé en 1983 avait des disquettes de même format extérieur mais de capacité 1 200 Kio et de fabrication différente ;

- 80 mm (3 pouces), lancé par Amstrad sur les ordinateurs CPC 664 ;

- 90 mm (3 pouces et demi) :

- inventée par Sony,

- présente le mérite de tenir dans une pochette de chemise (elle a été conçue pour cela),

- utilisée en version 400 Kio pour le Macintosh en 1984,

- utilisée en version 360 Kio (simple face/double densité/vitesse de lecture fixe, identiques au PC) pour l'Atari ST en 1985, d'abord externe, puis intégré à l'unité centrale sur les STf,

- en standard en version 880 Kio (double face/double densité/vitesse de lecture variable) pour l'Amiga en 1985,

- introduite dans le monde PC en 1987 pour la série IBM PS/2 en versions 720 Kio et 1 440 Kio ; cette dernière commence à être détrônée en 2004 par les clés USB,

- sa version 2 880 Kio, utilisée sur certains PS/2 de haut de gamme et IBM RS/6000, ne rencontra jamais de succès.

La capacité de stockage a progressivement augmenté pour atteindre 1,47 Mo (1,41 Mio) pour les dernières générations de disquettes (et le double pour un format propre à IBM). Sur Commodore Amiga, il était même possible de formater ces mêmes disquettes 3½″ en FFS (Fast File System) pour atteindre une taille de 880 Kio et même 1 760 Kio pour les double densité. Au-delà, il existe les disques Iomega Zip, Jaz (en) et MO (magnéto-optiques). Syquest a également produit des disquettes grandes capacités similaires au Zip 100 au milieu des années 1990, dont l’avantage était d’avoir les mêmes dimensions que les disquettes 3½″ de 1 440 Kio, de sorte qu’un lecteur LS-120 (en) pouvait lire ces nouvelles haute capacité mais également les plus anciennes (alors que les disques ZIP d’épaisseur double étaient incompatibles avec les anciennes disquettes), toutefois ce format fut un échec commercial.

Le périphérique de lecture et d’écriture associé se nomme lecteur de disquettes et était généralement identifié par la lettre « A: » ou « B: » dans un système DOS ou Windows.

Disparition

Le succès de la disquette était dû à :

- son faible coût pour l’époque dans les années 1990 (surtout par rapport aux disques durs, qui n'étaient pas forcément inclus dans tous les ordinateurs, puis aux lecteurs de CD-ROM et graveurs qui sont apparus bien après et qui étaient bien plus chers) ;

- son transport facile, sa légèreté.

Mais la disquette présentait certains inconvénients, qui l'ont amenée à être de moins en moins utilisée de 1995 à 2005 environ :

- le risque de corruption des données lorsqu’elle est exposée aux champs magnétiques ou à la poussière pouvant endommager les têtes des lecteurs ;

- une faible capacité de stockage et un débit de transfert beaucoup plus lent comparés aux médias amovibles plus récents qui le remplaceront : un CD contient l'équivalent de 488 disquettes (1,47 Mo) et un DVD l'équivalent de 5 630 disquettes. Sa capacité inférieure à trois mébioctets (2,81 Mio) dans sa version la plus raffinée ne lui a pas permis de faire face à ces nouveaux concurrents qui permettent de stocker plus, moins cher, plus vite et de surcroît dans un parfait silence. Après les mémoires de masse (CD, DVD) viendront les Mémoires flash (clés USB, disques durs SSD en USB, cartes SD…) ;

- pour la distribution de produits commerciaux (logiciels, encyclopédies), le CD-ROM et le DVD-ROM seront préférés par les éditeurs, car la distribution s'avérera moins coûteuse qu'avec des disquettes. Les disquettes sont cependant restées répandues jusque dans les années 2010 car universelles pour le transfert de petits fichiers ou livrées comme supports de pilotes avec certains périphériques, notamment des cartes d’extension ;

- la fastidieuse installation de certains logiciels qui nécessitait d'insérer de nombreuses disquettes (par exemple Microsoft Office 97 était disponible soit dans une version comportant 45 disquettes 3,5 pouces, soit dans un seul CD) ;

- les lecteurs de disquettes sont devenus de plus en plus rares. Depuis la fin des années 2000, certaines cartes mères ne proposent plus de contrôleur ni de connecteur interne pour y brancher un lecteur de disquettes, de sorte que le seul moyen de les lire sur ces machines est de brancher un lecteur externe sur un port USB. Un signe de leur future disparition fut l'avènement en 1998 de l'iMac d'Apple qui ne comportait plus de lecteur de disquette alors que la majorité des ordinateurs personnels du marché en avaient encore un. Rapidement, les ordinateurs portables abandonnèrent le lecteur de disquette pour laisser place aux lecteurs de CD-ROM, DVD-ROM ou graveurs ;

- la démocratisation de l'internet, puis de l'accès à internet à haut débit (ADSL, fibre optique ou satellite), et des réseaux en général (dans les entreprises par exemple) permettra d'échanger des fichiers entre ordinateurs plus rapidement et de façon plus sécurisée ;

- autrefois indispensables pour le démarrage de l'ordinateur (boot) en l'absence de disque dur (ou lorsque le disque dur n'est pas utilisable à cause d'un problème), elles ont été remplacées dans cette fonction par les autres supports amovibles : CD, DVD, clé USB, ou accès réseau.

Le , Sony, leader de la vente, annonce l'arrêt de commercialisation du support au Japon en [4] - [5], ce qui permet au format de passer le cap des trente ans d'existence. Les autres grands manufacturiers ayant déjà abandonné la fabrication, l'arrêt de commercialisation par Sony des disquettes 3,5 pouces peut être considéré comme la fin de l'histoire des disquettes, qui aura duré presque cinquante ans. En 2013, quelques marques en continuent cependant la commercialisation en ligne, dont Verbatim, Imation et TDK[alpha 3].

De même que le pictogramme téléphonique reste invariablement lié à l'image d'un téléphone de la seconde moitié du XXe siècle, le pictogramme symbolisant la sauvegarde de données dans les interfaces graphiques reste une disquette, à défaut d'un symbole plus générique.

Les disquettes peuvent être encore recherchées comme filtre DIY pour la photographie infrarouge[6].

Notes et références

Notes

- Il est clair que les derniers modèles donnent moins l’apparence de souplesse des premiers modèles, en raison de leur enveloppe rigide.

- Environ 70 francs français la disquette en 1985, soit environ 10,70 €. Le prix baissant de moitié les années suivantes.

- Vérifié en sur différents sites de vente en ligne de produits informatiques.

Références

- Exposition « Les premiers ordinateurs français », Musée de l'informatique et mairie de Courbevoie, .

- Découvrez la première clé USB, sur museeinformatique.fr du 28 juin 2009, consulté le 28 mai 2017.

- « La fin de la disquette », sur futura-sciences.com.

- (en) Sony to discontinue 3.5 inch floppy disk in Japan, sur le site examiner.com du .

- La fin des disquettes 3,5 pouces, sur le site lemonde.fr du .

- « Photo infrarouge : Utilisation d’une disquette comme filtre « Do It Yourself » », sur lahminewski-lab.net (consulté le ).