Dado

Dado, pseudonyme de Miodrag Đurić, né le à Cetinje (province du Monténégro, Yougoslavie) et mort le à Pontoise (Val-d'Oise)[1] est un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur yougoslave.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) Pontoise |

| Nom dans la langue maternelle |

Miodrag Đurić |

| Pseudonyme |

Dado |

| Nationalité | |

| Activités |

| Site web | |

|---|---|

| Distinction | |

| Archives conservées par |

Arrivé en France en 1956, il se fait très rapidement remarquer par Jean Dubuffet qui le présente à Daniel Cordier. Celui-ci deviendra alors son principal marchand pendant plusieurs années et participera à la mise en place de sa renommée internationale.

Biographie

De Cetinje à Paris

Né d'une mère professeur de biologie et d'un père fonctionnaire[2], Dado est, dans son enfance, confronté aux affres de la Seconde Guerre mondiale. Cetinje — son lieu de naissance —, petite ville du sud du Monténégro, reste profondément ancré en lui, que ce soit par les reliefs, le sol, le paysage montagneux de calcaire friable, ou par les monstruosités infligées aux hommes par d'autres hommes — monstruosités qu’on lui a racontées et qu’il y a vues[3].

Très affecté par la mort de sa mère en 1944, Dado quitte l'école et ne la reprend qu'en 1947 pour intégrer l'école des beaux-arts de Herceg Novi, puis celle de Belgrade.

À la fin de son cursus, en 1956, il décide de partir s'installer à Paris[4].

De Paris à Hérouval

Dado arrive à Paris le . Il ne connaît presque personne, ne parle ni ne lit le français. La langue, aussi difficile qu’elle soit, il l’apprend assez vite en lisant les gros titres de France-Soir et en se faisant des amis. Il commence à travailler sur des chantiers de peinture en bâtiment. Il obtient rapidement un emploi d'assistant dans l'atelier de lithographie de Gérard Patris. Il y fait la rencontre de Jean Dubuffet, le peintre de l'« art brut », qui jouit déjà d'une certaine notoriété artistique.

Entièrement séduit par le travail du jeune artiste, Dubuffet le présente à Daniel Cordier qui devient alors son marchand principal[5]. Cordier a le mérite d’avoir été celui qui offrit leur première exposition personnelle à de nombreux artistes aujourd'hui reconnus tels Bernard Réquichot, Robert Rauschenberg, Öyvind Fahlström, ou d'autres tels Dubuffet ou Henri Michaux[6].

Commence alors la grande aventure artistique de Dado. Cordier lui obtient une chambre à Paris afin qu’il soit plus à même de peindre. Pourtant, Dado se sent mal dans l’univers de la ville, il aspire à plus de tranquillité[7] : « Dans le chaos qu’est une grande ville, personnellement, je me suis trouvé complètement éclaté, déchiré. Je ne voyais plus rien, vraiment, je marchais dans la rue mais en pièces détachées, carrément. De la merde. Je pataugeais dans une espèce de merde, je ne voyais rien[8]. »

Daniel Cordier lui propose d'acheter pour une somme symbolique un vieux moulin qu'il possède à Hérouval, sur la commune de Montjavoult (dans le Vexin français), tout près du Boisgeloup de Pablo Picasso et non loin de Gisors ; proposition que Dado s'empresse d'accepter en venant s'y installer rapidement.

Au printemps 1960, alors qu'il peint devant la gare Montparnasse, il fait la rencontre d'un jeune loubard désœuvré et affamé du nom de René Villard. Après lui avoir offert la moitié de son sandwich, il le convie au vernissage de son exposition qui a lieu le soir-même. Il le présentera ensuite à Daniel Cordier qui, sous l'influence de ce dernier, ce jeune homme se lance dans la chanson sous le pseudonyme d'Hervé Vilard[9].

En 1962, son travail devenant connu outre-Atlantique, Dado se retrouve à New York pendant trois mois. Il y rencontre Hessie, artiste plasticienne qu’il épouse. Ils s’installent ensemble à Hérouval, où Dado reçoit des amis artistes comme le couple Hans Bellmer–Unica Zürn.

Auprès de Dado et Hessie grandiront leurs cinq enfants[10].

En 1964, Dado expose pour la troisième et dernière fois à la galerie Daniel Cordier de Paris — la précédente ayant eu lieu trois ans auparavant —, qui annonce sa fermeture peu après. La suite se compose de tout un ensemble de rencontres que l’artiste fait par le biais de ses amis et qui lui permettront de travailler avec des galeristes tels André François-Petit, Isy Brachot, Jean-François Jaeger à la galerie Jeanne Bucher, les frères Aberbach à New York, ou encore Marianne et Pierre Nahon à la galerie Beaubourg.

Cependant, les dernières années de sa vie, l'artiste n'a plus de galeriste attitré et travaille en dehors de tout système marchand.

Distinction

Œuvre

Œuvre peint et dessiné

L’œuvre peint et dessiné de Dado s’étend sur presque six décennies. Ses toiles, généralement de très grand format, sont pour la plupart des huiles, mais il a également réalisé des peintures acryliques sur des supports divers tels que le bois et le métal.

Même si son univers pictural est facilement reconnaissable, son style tout comme sa technique picturale ont considérablement évolué au fil des années. Dans une recherche constante de l’énergie dans cet univers organique, l’artiste abandonne progressivement une technique valorisant la palette des nuances et le souci du détail au profit de compositions aux couleurs plus tranchées et au dynamisme plus intense. Les Limbes ou Le Massacre des Innocents (1958-1959), La Grande Ferme (hommage à Bernard Réquichot) (1962-1963), Le Diptyque d’Hérouval (1974) et L’École de Prescillia (2001-2002), toutes conservées à Paris au musée national d'Art moderne, témoignent de cette évolution. De son côté, le Musée Guggenheim de New York conserve le monumental Diptyque de Montjavoult (1976-1977).

À partir des années 1990, Dado s’investit dans des projets ambitieux de peintures murales. Ses réalisations les plus abouties sont le blockhaus de Fécamp[12], l’ambassade de la 4e Internationale à Montjavoult, Les Orpellières (une ancienne cave vinicole à Sérignan, dans l’Hérault, qu'il investit à la suite de l'invitation d'André Gélis, le maire de la ville)[13] et Le Jugement dernier dans la chapelle Saint-Luc, à Gisors, ancienne léproserie[14].

Le dessin fut le médium de prédilection de Dado dès ses débuts. Il privilégia d’abord la mine de plomb et l’encre de Chine. Au fil du temps, il recourut également à des techniques mixtes en utilisant à la fois la gouache, la mine de plomb et l’encre de Chine, réalisant notamment d’imposants collages.

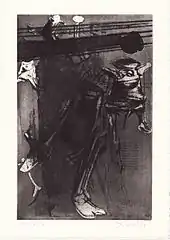

Œuvre gravé

En 1966, Dado réalise sa première gravure, une pointe-sèche, chez Georges Visat et s'intéresse également à la lithographie[15].

À partir de 1967, Dado continue à explorer et à développer les techniques de gravure (taille-douce et eau-forte) avec Alain Controu en Normandie dans le Perche. Leur collaboration se poursuivit jusque dans les années 1990. Il a ainsi réalisé un œuvre conséquent, travaillant également pour l’atelier Lacourière-Frélaut à Paris et, dans les années 1980, dans un atelier de gravure près d’Hérouval, avec Biel Genty.

Une partie de l’œuvre gravé de l’artiste est conservée à Paris dans le fonds du Département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France.

Sculptures et céramiques

La sculpture constitue une part particulière de l’œuvre de Dado, dont on observe les prémices à partir de 1962 ; le plus gros de la production ayant été réalisé à partir des années 2000 jusqu’à la mort de l’artiste.

En 1962, l’artiste réalise une construction totémique à l’aide d’un tronc d’arbre sur lequel sont montés des ossements de bétail collectés chez un équarrisseur[16].

En 1968, à l’occasion de sa rétrospective au Centre national d'art contemporain (CNAC), Dado expose une traction avant recouverte d’ossements peints. La prolifération d’os donne un aspect totalement inédit à l’épave automobile[17].

Au cours de sa dernière décennie, Dado se consacre principalement à la sculpture. En 2009, un ensemble de 27 sculptures, « Les Élégies Zorzi », est montré dans le pavillon du Monténégro, au palais Zorzi, lors de la Biennale de Venise[18].

À partir du milieu des années 1990 et des années 2000, l’artiste a également recours à la technique de la céramique : il réalise ainsi un ensemble de pièces à partir de planches d’ornithologie en hommage à l’écrivain Irène Némirovsky[19].

Livres et ouvrages de bibliophilie

Collectionneur de livres et lecteur assidu, Dado travaille à de nombreuses reprises avec des auteurs, des poètes ou des essayistes, avec lesquels il est la plupart du temps lié d’amitié.

À la suite de sa rencontre avec l’écrivain français Georges Perec, Dado illustre Alphabets, un ouvrage basé sur le jeu avec les mots. Après la mort de Perec, Dado travaille sur une seconde version du livre, où il retravaille ses dessins.

En 1985, il grave une suite de neuf pointes-sèches pour Le Terrier de Franz Kafka[20], ouvrage qu'il réalise à l'atelier Lacourière-Frélaut.

En 1989, il illustre Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly dans le cadre d’une publication bibliophilique de l’Imprimerie nationale[21].

Dado a souvent collaboré avec Pierre Bettencourt. De ce dernier, il illustre Les Plus Belles Phrases de la langue française (1990), Voyage sur la planète innommée (1990) et Les Négriers jaunes (1995). Cette collaboration avait commencé par l’écriture par Bettencourt d’un texte pour accompagner le catalogue d’une exposition de peintures de Dado inspirées par l’œuvre de Buffon[22]. Fils d’une professeure de biologie, Dado a en effet toujours été fasciné par les sciences naturelles.

Ami de longue date de Dado, Claude Louis-Combet réalise plusieurs ouvrages avec lui. Certains de ses textes sont ainsi spécifiquement écrits dans l’optique d’être illustrés par l’artiste. Parmi ceux-ci figure notamment Dadomorphes & Dadopathes, avec cinq gravures de Dado, publié chez Deyrolles en 1992.

Au cours des années 2000, Dado travaille aussi avec Jean-Marc Rouillan, avec la publication des Viscères polychromes de la peste brune[23].

Réalisation de décors

En 1993, Dado participe à la réalisation de décors pour un opéra de Haendel, Tamerlano, au Badisches Staatstheater de Karlsruhe. Cette production est jouée sous la direction musicale de Roy Goodman avec une mise en scène de Jean-Louis Martinoty [24].

En 1996, Dado renouvelle l’expérience avec la première mondiale de Llanto por Ignacio Sanchez de Stávros Xarchákos, sur un poème de Garcia Lorca, au théâtre impérial de Compiègne avec une mise en scène de Pierre Jourdan.

Œuvre numérique

Dado réalise ses premiers collages numériques à partir de 1996 dans l’atelier d’imprimerie de sa sœur Marija[25]. Certaines de ces œuvres sont reproduites dans la revue Trou en 2004[26].

Plusieurs collages numériques réalisés à partir de photographies de Domingo Djuric, scannés et imprimés sur des bâches PVC de 250 × 160 cm, sont également exposés lors de la Biennale de Venise de 2009[27].

À partir de 2007, Dado s’investit dans la création d’un site internet, un « anti-musée virtuel », le Syndrome Dado[28], avec la complicité de son gendre. Il réalise ainsi des œuvres spécialement conçues pour le site. En tant que musée virtuel, ce site obtient en 2010 du Conseil international des musées (ICOM) l’autorisation pour sa version anglaise d’utiliser le nom de domaine internet de premier niveau .museum[29], dévolu au seul usage des musées jusqu'en 2018, date à laquelle l’Afnic a été désignée par l’ICOM comme opérateur de registre mondial du .museum et a assoupli ses règles d'éligibilité[30]. Le site est trilingue (français/monténégrin/anglais).

Expositions

Expositions personnelles

- 1958 : « Peintures », galerie Daniel Cordier, Paris.

- 1960 : galerie Daniel Cordier, Francfort.

- 1962 : galerie Daniel Cordier, New York.

- 1967 : galerie André François-Petit, Paris.

- 1969 : galerie Aujourd'hui, Bruxelles.

- 1970 :

- rétrospective, Centre national d'art contemporain (CNAC), Paris ;

- The Byron Gallery, New York.

- 1971 : galerie Jeanne Bucher, Paris.

- 1974 : Aberbach Fine Art, New York.

- 1975 : « Œuvres sélectionnées », galerie Isy Brachot, Bruxelles.

- 1976 : galerie Malmgram, Göteborg, Suède.

- 1980 : galerie Isy Brachot, Paris.

- 1981 : « Dessins et collages », Cabinet des arts graphiques, Centre Pompidou, Paris.

- 1983 : galerie Mata, Ljubljana, Yougoslavie.

- 1984 : galerie Beaubourg, Paris.

- 1987 : galerie Forni, Bologne, Italie.

- 1991 : création d'un musée Dado à Cetinje, Monténégro.

- 1993 :

- Centre culturel français de Karlsruhe, Allemagne ;

- Espace d’art contemporain Gustave Fayet, Sérignan.

- 1996 :

- « La méchante petite fille », galerie Beaubourg, château Notre-Dame des Fleurs, Vence ;

- « Le trousseau de Maria L. », galerie Rachlin Lemarié, Paris.

- 1999 : « Peintures, Dessins, Sculptures », Espace d’art contemporain Gustave Fayet, Sérignan.

- 2002 :

- Galerie Jacques Girard, Toulouse ;

- « La Chapelle Saint-Luc », galerie Alain Margaron, Paris.

- 2004 : collection Daniel Cordier, galerie Chave, Vence.

- 2008 : « Les anges du Monténégro », galerie CGB, Honfleur.

- 2009 :

- 53e biennale de Venise, Italie ;

- « Clarté de l'obscur », Centre culturel français, Belgrade ;

- « Les Oiseaux d'Irène », galerie Beaubourg, Casino Vernier, Alliance française, Venise ;

- « Val-Fourré », E.C.M. Le Chaplin, Mantes-la-Jolie.

- 2010 :

- Exposition universelle de Shanghai, Pavillon Monténégrin ;

- Église Saint-Martin, Montjavoult.

- 2011 :

- Salle en hommage à Dado, Centre Pompidou, Paris ;

- Salle en hommage à Dado, Les Abattoirs, Toulouse ;

- « Hommage à Miodrag Djuric, DADO. Autour de trois grands triptyques », galerie Jeanne Bucher, Paris ;

- « Hommage à Dado », Musée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon, Sérignan.

- 2012 : « Dado. Danse macabre », Kunsthalle, Düsseldorf.

- 2015 : « Dado, Horama », rétrospective à l'Abbaye d'Auberive, Auberive.

- 2018 : « Dado, de l'intime au mythe », rétrospective au musée des Beaux-Arts de Pau.

Expositions collectives

- 1972 : « 60/72, 12 ans d’art contemporain en France », Paris, Grand Palais.

- 1989 : « Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur », Paris, Centre Pompidou.

- 1997 : « Exposition Made in France 1947-1997, 50 ans de création en France », Paris, Centre Pompidou.

- 2002 : « Dado-Réquichot : La guerre des nerfs », Toulouse, Les Abattoirs.

- 2007 : « Dado-Dubuffet », Sérignan, Musée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon.

- 2022 : « Paris et nulle part ailleurs », Paris, Musée de l'Histoire de l'immigration.

Collections publiques

- Boston, musée de l'université Brandeis.

- Chicago, Institut d'art de Chicago.

- New York, musée Solomon R. Guggenheim.

Notes et références

- Annonce du décès de Dado sur cyberpresse.ca.

- Gradimir D. Madzarevic, La Médiala, Belgrade, Službeni Glasnik, 2006, p. 227.

- Alain Bosquet, Dado : un univers sans repos, Paris, La Différence, 1991, p. 21.

- Michel Faucher, Emmanuel Pernoud, Dado : gravures 1967/1997, chartreuse Saint-Sauveur, Art-en-Chartreuse, 1997, p. 22.

- Dado, Marcel Billot, Germain Viatte, Dado, Paris, Centre national d’art contemporain, 1970, p. 41-51.

- Jean-Louis Andral, Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur, Paris, Collections du Musée national d’art moderne, éditions du Centre Pompidou, 1989, p. 495.

- Dado, Marcel Billot, Germain Viatte, op. cit., p. 48.

- Ibid., p. 49-51.

- parismatch.com

- Michel Faucher, Emmanuel Pernoud, op. cit., p. 22.

- Dado – Repères biographiques Années 1980.

- Claude Louis-Combet, Yanitza Djuric, Le Blockhaus de Dado. Fécamp 2003-2006, Lienart, 2010 (ISBN 978-2359060355).

- Cf. le site de la ville de Sérignan.

- Cf. le site de la ville de Gisors.

- Rémi Mathis, « Hommage à Dado », Nouvelles de l'estampe, no 233-234, 2010, p. 49.

- Alain Bosquet, Dado, Paris, La Différence, 1991, p. 293–295 (ISBN 2-7291-0693-6).

- Cf. le site de l'artiste.

- Cf. le site de l'UNESCO.

- Cf. le site de l'artiste.

- Le Terrier ; une lecture par Dado, dans la traduction de Alexandre Vialatte, éclaircissements et éclairages de Philippe Audoin, note de Max Brod.

- Cf. le site de l'Imprimerie nationale.

- Pierre Bettencourt, Dado. Buffon naturalisé, Paris, La Différence, 1988 (ISBN 978-2729103064).

- Jean-Marc Rouillan, Les Viscères polychromes de la peste brune, Paris, La Différence, 2009 (ISBN 978-2729118457).

- Jean-Louis Martinoty, « Méta-morphologies de Dado », Les Lettres Françaises, , p. 10 (lire en ligne)

- Cf. le site de l'artiste.

- Trou, no 14, 2004.

- Cf. le site de l'artiste.

- Voir sur www.dado.fr.

- Cf. Catherine Millet, « En hommage à Dado », Art press, no 375, p. 94.

- Cf. le site de l'Afnic.

Annexes

Bibliographie

- Daniel Cordier, Huit ans d’agitation, Paris, galerie Daniel Cordier, 1964.

- Alice Bellony-Rewald, « Dado », Colóquio, no 15, .

- Christian Derouet, Dado : l’exaspération du trait, Paris, Centre Georges Pompidou, 1981.

- Jean-Louis Andral, Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur, Paris, Centre Pompidou, 1989.

- Alain Bosquet, Dado : un univers sans repos, Paris, La Différence, 1991.

- Gilles Deleuze, André Descamps et alii, Dado Arras 1997. Exposition dédiée par l’artiste à Maximilien de Robespierre, Arras, galerie Noroit-Arras, 1997.

- Michel Faucher, Emmanuel Pernoud, Dado : gravures 1967/1997, chartreuse Saint-Sauveur, Art-en-Chartreuse, 1997.

- Catherine Gaich, Alain Mousseigne et alii, Dado-Réquichot : La guerre des nerfs, Toulouse, Les Abattoirs, 2002.

- Daniel Cordier, Georges Limbour et alii, Dado, œuvres de 1955 à 1964, Vence, Galerie Chave, 2004.

- Pierre Wat, « Dado », Collection art graphique. La collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2008, p. 317–319 (ISBN 978-2844263711).

- Acuti, Manifeste Les Défiguratifs ou le Monstre dans l'Art, Arles, L'Art'dit, Collection Essaie l'Art, 2010

- Dado, Peindre debout, édition établie par Amarante Szidon, préface d'Anne Tronche, Strasbourg, L'Atelier contemporain, 2016.

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Delarge

- (en) Art Institute of Chicago

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :