Crimes de guerre des États-Unis

Les crimes de guerre des États-Unis sont des crimes de guerre et des violations des lois et coutumes de la guerre commises par les forces armées des États-Unis depuis la signature des Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Celles-ci incluent l'exécution sommaire de prisonniers ennemis combattants, le mauvais traitement des prisonniers au cours des interrogatoires, la pratique de la torture et l'utilisation de la violence contre les civils non-combattants.

Guerre américano-philippine

Après la fin de la guerre hispano-américaine, l'Espagne a cédé les Philippines aux États-Unis dans le cadre de l'accord de paix conclu lors du traité de Paris (1898). Cela a déclenché un nouveau conflit entre les forces armées des États-Unis et la Première République des Philippines sous le président Emilio Aguinaldo.

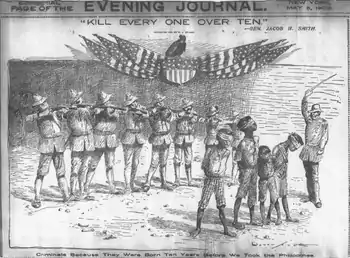

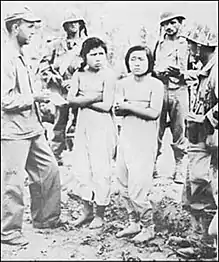

Pendant cette guerre américano-philippine, entachée de massacres et d'exactions contre des populations civiles, sous les ordres du général Jacob Hurd Smith, surnommé Hell-Raising (« Le diabolique »), qui a déjà combattu les amérindiens d’Amérique du Nord, les forces américaines ont tué au moins 2 500 civils. Les historiens philippins estiment plus élevé à 50 000 civils[2]. Des villages furent rasés et leurs habitants massacrés. La pratique de la torture par l'eau fût corroborée par des photographies[3] - [4].

Des soldats américains appelèrent la guerre américano-philippine, la guerre indienne et qualifièrent les Philippins de « nègres », de « sauvages vicieux » ou encore de « gugus traîtres » (ou « goo-goos » - terme péjoratif qui refera notamment surface lors de la Guerre du Vietnam sous la forme de « gook »). Un soldat américain déclara que « le pays ne sera pacifié que lorsque ces nègres seront tués comme les Indiens »[5].

Un officier américain déclara à un journaliste du Public Ledger : « Inutile de mâcher ses mots. On a exterminé les Indiens d'Amérique, et je crois que la plupart d'entre nous en sont fiers, ou du moins, pensent que la fin justifie les moyens ; et nous ne devons avoir aucun scrupule quant à l'extermination de cette autre race qui se met en travers du chemin du progrès des Lumières »[5].

Le général Jacob Hurd Smith ordonna le massacre des habitants de l’île de Samar, avec son ordre célèbre : « Kill Every One Over Ten » (Tuez tous ceux de plus de 10 ans)[6]. Il déclara ainsi : « Je ne veux aucun prisonnier. Je veux vous voir tuer et brûler; plus vous tuerez et brûlerez et plus je serai satisfait. Je veux que soit tuée toute personne en mesure de porter les armes dans les combats actuels contre les États-Unis[7] - [8] - [1] ». La cruauté de Smith durant cette campagne a finalement abouti à un passage en cour martiale où il sera contraint à la retraite forcée[9].

Durant la rébellion des Moros (en), les troupes américaines ont abattu des centaines de Moro musulmans, notamment des femmes et des enfants[10] - [11]. En mars 1906, plus de 900 villageois (trois fois plus qu'au Massacre de Wounded Knee), dont une majorité de femmes et enfants, furent tués lors du Massacre du cratère moro (en) à Bud Dajo[4].

Seconde Guerre mondiale

Théâtre du Pacifique

Des militaires américains pendant la Guerre du Pacifique ont parfois tué délibérément des soldats japonais s'étant rendus, selon Richard Aldrich (professeur d'histoire à l'Université de Nottingham). Aldrich a publié une étude de journaux tenus par les États-Unis et l'Australie, dans laquelle des soldats avouaient qu'ils massacraient parfois des prisonniers de guerre[12]. Selon le professeur Aldrich, il était de pratique courante pour les troupes américaines de ne pas faire de prisonniers[12].

L'historien américain James J. Weingartner, attribue le très faible nombre de prisonniers japonais à deux facteurs importants, à savoir un refus des Japonais de se rendre du fait des ordres des généraux japonais qui poussaient les soldats à se battre jusqu’à la mort, quitte à se suicider avec l'ennemi en cas de capture, et le deuxième facteur, une conviction largement répandue que les Japonais étaient des « animaux » ou « sous-hommes » et indignes d'un traitement normal accordé aux prisonniers de guerre[13]. La dernière raison est soutenue par l'historien britannique, polémiste et controversé Niall Ferguson, qui déclare que « Les troupes alliées voyaient souvent les Japonais de la même manière que les Allemands considéraient les Russes - comme des « Untermenschen » ("sous-hommes")[14].

Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki sont considérés comme des crimes de guerre notamment par Hannah Arendt ou le procureur lors des procès de Nuremberg, Telford Taylor[15] ; ces prises de position procèdent des termes de l'article 6b des statuts du Tribunal militaire international, adoptés par les Alliés lors des accords de Londres du 8 août 1945, le surlendemain de l'explosion de Hiroshima et la veille de celle de Nagasaki.

En 1963, dans l'affaire Ryuichi Shimoda et al. v. The State, un tribunal japonais a jugé que selon la législation internationale en vigueur au moment des faits, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki étaient des crimes de guerre[16].

Toutefois, John R. Bolton, sous-secrétaire d'État au contrôle des armements et aux affaires de sécurité internationale (2001–2005) et ambassadeur des États-Unis aux Nations unies (2005–2006), a expliqué en 2001 pourquoi les États-Unis ne devraient pas adhérer au Statut de Rome :

De façon plus générale, les nombreux bombardements stratégiques de zones urbaines, comme les bombardements de Tokyo en 1945, sous prétexte que la production de matériels et d'armements était délocalisée dans les shitamachi (下町), banlieues ouvrières japonaises, à la suite de la destruction des usines, peuvent également être considérés comme des crimes de guerre, la disparition totale de ces quartiers relevant plus d'une campagne systématique de terreur que stratégique, le palais impérial étant constamment épargné. Le général Curtis LeMay, chargé de l'opération, déclarait alors que les Japonais devaient être « brûlés, bouillis et cuits à mort »[18]. Selon son adjoint Robert McNamara, qui fut ensuite Secrétaire à la Défense sous les présidents Kennedy et Johnson :

Éclipsés par les bombardements atomiques, les Bombardements stratégiques sur le Japon ont pourtant fait payer un lourd tribut aux populations ouvrières des grandes villes industrielles japonaises à l'exception de Kyōto qui fut préservée à la suite de pressions sur la Maison Blanche.

Enfin, les forces armées américaines ont commis de nombreuses exactions vis-à-vis des populations civiles, en particulier des dizaines de viols qui se sont prolongés pendant toute la période d'occupation du Japon ou volontairement provoqué la mort de civils et de 33 infirmières de l'escadron Himeyuri cachés dans des grottes pendant la bataille d'Okinawa, notamment en scellant celles-ci à l'aide d'explosifs ou les asphyxiant à l'aide de lance-flammes.

Viols

Selon l'historien américain Robert Lilly, il y aurait eu 3 500 viols commis par des soldats américains en France entre juin 1944 et la fin de la guerre[20]. Des atrocités sont également commis avec une trentaine de meurtres pour le seul département de la Manche.

Robert Lilly estime à 11 040, le nombre de viols commis par les GIs en Allemagne. L'historienne allemande Miriam Gebhardt (en), elle, recense 190 000 viols commis par les soldats américains en Allemagne[21].

Sur le théâtre pacifique, selon Toshiyuki Tanaka, 76 cas de viol ou de viol suivis d'assassinat ont été signalés pendant les cinq premières années de l'occupation américaine d'Okinawa. Il affirme cependant que cela n'est probablement pas le chiffre exact car la plupart des cas n'ont pas été signalés. D'autres atrocités sont commis dans d'autres endroits du Japon[22].

L'historien Oshiro Masayasu (ancien directeur des Archives historiques de préfecture d'Okinawa) écrit, sur la base de plusieurs années de recherches : « Peu de temps après le débarquement des Marines américains, toutes les femmes d'un village, sur la péninsule de Motobu, sont tombées entre les mains des soldats américains. À l'époque, il n'y avait que des femmes, des enfants et des personnes âgées dans le village. En effet, tous les hommes jeunes avaient été mobilisés pour la guerre. Peu de temps après l'atterrissage, les Marines ont « nettoyé » le village tout entier, mais n'ont trouvé aucun signe de forces japonaises. Profitant de la situation, ils ont commencé « la chasse aux femmes » en plein jour et celles qui se cachaient dans des abris de village ou à proximité des raids aériens étaient regroupées une par une[23] ».

Guerre de Corée

Le No Gun Ri se réfère à un incident de meurtre de masse où un « nombre non confirmé » de réfugiés sud-coréens furent massacrés à Nogun-Ri, en juillet 1950[25] - [26]. En 2005, le gouvernement sud-coréen a certifié les noms des 163 morts ou disparus (en majorité des femmes, des enfants et des vieillards) et de 55 blessés. Il est rapporté que beaucoup de noms d'autres victimes n'ont pas été signalés[27]. Au cours des années, des survivants ont estimé le nombre de morts entre 300 et 500. Ce massacre lors de la guerre de Corée a longtemps été nié, jusqu’en 1999, date à laquelle un reportage[28] réalisé par des journalistes de l’Associated Press a contraint le Pentagone à ouvrir une enquête. En 2000, ils ont reçu le prix Pulitzer du reportage d’investigation pour cet article.

Les Nord-Coréens accusèrent les forces des Nations unies – et plus particulièrement les Américains – de massacres de civils, ou de torture. Le « musée des atrocités de guerre américaines » de Sinch'ŏn dans la province de Hwanghae du Sud en Corée du Nord dresse les crimes de guerre présumés des troupes américaines sur des civils nord-coréens notamment, dans le village de Wonam, où 400 femmes et 102 enfants ont été enfermés dans deux poudrières, puis arrosés d'essence et incendiés. Les Nord-Coréens ont affirmé que ces atrocités commises par les troupes américaines et sud-coréennes ont causé la mort d'au moins 35 000 personnes en 52 jours d'occupation, soit un quart de la population du comté[29] - [30].

Les préjugés racistes envers les « Gooks » de la part des Américains en proie à la mauvaise surprise d'affronter à leur arrivée des armées asiatiques combatives et efficaces dans un pays pauvre aurait, selon Yvan Cadeau, sa part dans les crimes[31].

Guerre du Viêt Nam

De nombreuses atrocités commises par les forces américaines pendant la guerre du Viêt Nam ont été signalées.

Entre 1963 et 1971, les forces américaines ont déversé et largué près de 80 millions de litres d’herbicides contenant de la dioxine pour réduire les jungles du Vietnam afin d'empêcher les insurgés communistes de l'utiliser comme couverture et dissimulation[32]. Le gouvernement du Vietnam affirme que jusqu'à quatre millions de personnes au Vietnam ont été exposées au défoliant, et jusqu'à trois millions de personnes ont été malades à cause de l'agent orange[33], tandis que la Croix-Rouge du Viêtnam estime que jusqu'à un million de personnes ont été handicapées ou ont des problèmes de santé à la suite d'une exposition à l'agent orange[34]. Le gouvernement américain a qualifié ces chiffres de peu fiables. De nombreuses résolutions des Nations unies contestant l'utilisation d'herbicides chimiques ont été proposées pendant le conflit, mais aucune n'a été adoptée et, par conséquent, l'utilisation de l'agent orange n'était pas contraire à la loi[35]. Les Nations unies ont adopté une résolution en 1976 pour interdire à l'armée d'utiliser des techniques de modification de l'environnement qui ont des effets étendus, durables ou graves, bien qu'il existe des exceptions si les éléments naturels ciblés sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou des soldats. Cette exception est considérée comme autorisant les tactiques américaines de défoliation herbicide utilisées au Vietnam[36].

Quarante ans après la guerre, le premier ministre Nguyen Tan Dung a déclaré que « Ils [les Américains] ont commis d'innombrables crimes barbares, ont causé des pertes incommensurables et beaucoup de douleurs à la population de notre pays »[37].

Le 2 mai 1967, le Tribunal Russell, tribunal d'opinion fondé par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre, a dénoncé les crimes de guerre américains lors de la guerre du Viêt Nam.

Massacre de My Lai

Le 16 mars 1968, les troupes américaines pénètrent dans le village vietnamien de My Lai, suspectant que des Vietnamiens du Front national de libération du Sud Viêt Nam s’y étaient réfugiés. Un lieutenant-colonel ordonne alors à ses troupes de brûler les maisons, de détruire les denrées alimentaires, boucher les puits. Ne trouvant aucun combattant vietnamien, des soldats ont abattu des hommes non armés, des femmes, des enfants et des nourrissons. Ailleurs dans le village, d’autres atrocités étaient commises sur des femmes qui ont été victimes de viols collectifs. Au total, 347 à 504 citoyens non armés sud-vietnamiens, presque entièrement des civils ont été tués par des soldats américains de la Compagnie C du 1er Bataillon, 20e régiment d'infanterie, la 11e Brigade de la 23 Division d'infanterie[38].

Certaines des victimes ont été violées, battues, torturées, et certains des corps ont été retrouvés mutilés avec la signature « Compagnie C » sculptée sur la poitrine. Le massacre a eu lieu dans les hameaux de My Lai et My Khe de Son My village pendant la guerre du Vietnam[39] - [40]. Le massacre ne fut stoppé que lorsque deux sous-officiers américains en hélicoptère remarquèrent l'effroyable massacre et intervinrent pour empêcher leurs compatriotes d'assassiner plus de civils. Sur les 26 soldats américains initialement accusés d'infractions criminelles ou de crimes de guerre pour leurs actions, seul William Calley a été reconnu coupable. Initialement condamné à la prison à vie, Calley vit sa peine réduite à dix ans, puis a été libéré après seulement trois ans et demi sous résidence surveillée. L'incident a provoqué une vague d'indignation dans le monde entier. Trois militaires américains (Hugh C. Thompson, Jr., Glenn Andreotta, et Lawrence Colburn) qui sont parvenus à freiner ce massacre en menaçant les soldats américains avec leurs hélicoptères ont été récompensés. Hugh C. Thompson, Jr. reçut, en 1998, la Soldier's Medal et, en 1999, le Peace Abbey Courage of Conscience Award.

Sur le mémorial de My Lai, endroit du massacre, on peut lire une liste de 504 noms de victimes du village avec des âges allant de 1 à 82 ans[41] :

- 50 victimes étaient âgées de 0 à 3 ans ;

- 69 victimes étaient âgées de 4 à 7 ans ;

- 91 victimes étaient âgées de 8 à 12 ans ;

- 27 avaient plus de 70 ans[41].

Guerre de Yougoslavie

Durant les frappes aériennes en Yougoslavie en 1999, les États-Unis et l'OTAN ont conduit des bombardements meurtriers causant de graves dommages pour les civils.

Dans l'ensemble, l'OTAN et l'armée américaine ont mené 35 000 vols de bombardement et ont mobilisé près de 1 000 avions et hélicoptères de tous types, larguant en Yougoslavie un total de 79 000 tonnes d'explosifs (dans lequel un total de 37 400 bombes à fragmentation). Au total, les seules pertes matérielles ont été estimées entre 60 et 100 milliards de dollars. Des sources yougoslaves estiment entre 1 200 civils et 2 500 civils ont été tués (dont 89 enfants), et 12 500 ont été blessés[42]. Human Right Watch estime que 489–528 ont été tués[43].

Vojislav Koštunica a condamné l'Otan pour avoir largué des bombes sur la Yougoslavie en 1999 et a déclaré que cela était des « crimes insensés, irresponsables et monstrueux »[44].

Amnesty International a porté plainte contre l'Otan pour crimes de guerre lors des bombardements de l'ex-Yougoslavie mais la procureure de la Cour pénale internationale, Carla Del Ponte a débouté cette demande[45].

Guerre contre le terrorisme

Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement américain adopte plusieurs nouvelles mesures dans la classification et le traitement des prisonniers capturés dans la guerre contre le terrorisme, y compris l'application du statut de combattant illégal à certains prisonniers et l'utilisation du extraordinary rendition. Est également utilisée la torture, dite technique d'interrogatoire renforcée. Human Rights Watch et d'autres organisations ont décrit ces mesures comme étant illégales en vertu des Conventions de Genève de 1949[46].

Le , The Associated Press publie un long article[47] sur les traitements inhumains, tortures et exécutions qui se déroulent à Abou Ghraib et d'autres prisons américaines localisées en Irak. Le scandale d'Abou Ghraib est alors dévoilé et met en lumière une affaire durant laquelle des militaires de l'armée américaine et des agents de la Central Intelligence Agency sont accusés de violation des droits de l'Homme à l'encontre de prisonniers, entre 2003 et 2004 lors de la guerre en Irak, dans la prison d'Abou Ghraib[48]. Ces prisonniers sont physiquement et sexuellement abusés, torturés[49] - [50] - [51], violés[49] - [50], sodomisés[51] et exécutés[52].

Le 11 août 2014, un rapport de l’ONG Amnesty international confirme de façon accablante que les forces américaines ont tué des milliers de civils irakiens sans être poursuivies ni avoir donné des compensations aux familles meurtries. Le rapport montre notamment en exemple un bombardement américain de 2012 en Afghanistan dans la province de Laghman (est), qui a visé des femmes qui ramassaient du bois, tuant sept femmes et filles et blessant sept autres[53].

Tout au long de la guerre d'Irak et de la guerre d'Afghanistan, des crimes de guerre commis par des soldats américains sont signalés. Sont les plus notables le massacre de Mahmoudiyah et le massacre de Haditha, crimes de guerre perpétrés pendant la guerre d'Irak[54].

Amnesty International appelle les États-Unis dans un autre rapport intitulé Will I be next ? (en français, « Serai-je le prochain ? »), à rendre publiques les informations sur les tirs de drones afin de savoir s'ils respectent bien le droit international. En effet, le droit international prohibe tout « homicide arbitraire et limite l'utilisation légale de la force meurtrière intentionnelle à des situations exceptionnelles. Dans un conflit armé, seuls les combattants et les personnes qui participent directement aux hostilités peuvent être directement visés. En dehors de tout conflit armé, la force intentionnellement meurtrière n'est légale que lorsqu'elle est strictement inévitable pour protéger contre une menace de mort imminente ». L'ONG cite l'exemple de Mamana Bibi, une femme âgée de 68 ans, tuée dans un village du district tribal le 24 octobre 2012 et également l'absence de poursuites possible contre les auteurs du meurtre ou de dédommagement des familles[55].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « United States war crimes » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 731056420 » (voir la liste des auteurs).

- Victor Nebrida, « The Balangiga Massacre: Getting Even », sur bibingka.com, (consulté le )

- (en) Arnaldo Dumindin, « Balangiga Massacre, September 28, 1901 », sur philippineamericanwar, (consulté le )

- (en) « Water detail Philippines 1901 », sur https://commons.wikimedia.org

- (en) Howard Zinn, A People's History of the United States : 1492-present, Harper Perennial Modern Classics, , 2005 p. (ISBN 978-0-06-083865-2 et 0-06-083865-5)

- « Un éternel Treblinka », sur books.google.fr (consulté le )

- (en) « TR Center - "Kill Everyone Over Ten." - Gen. Jacob H. Smith », sur theodorerooseveltcenter.org (consulté le )

- Instructions du général Jacob H. Smith, lors de la campagne de l’île de Samar : " I want no prisoners. I wish you to kill and burn, the more you kill and burn the better it will please me. I want all persons killed who are capable of bearing arms in actual hostilities against the United States ”

- « The Imperial Cruise », sur google.fr (consulté le )

- (en) « President retires gen. Jacob H. Smith - Philippine Officer Reprimanded for "Kill and Burn" Order. Secretary Root, in a Lengthy Review, Urged Action in the Interest of the Service. », New York Times, (lire en ligne, consulté le )

- Mark Twain, Weapons of Satire, p. 168-178, Syracuse University Press, Syracuse, NY 1992

- (en) Omar H. Dephrepaulezz, The right sort of white men : General Leonard Wood and the US Army in the Southern Philippines,1898-1906, University of Connecticut, , 203 p. (lire en ligne [PDF])

- (en) Ben Fenton, « American troops 'murdered Japanese PoWs' », sur Telegraph.co.uk, (consulté le )

- James J. Weingartner, “Trophies of War: U.S. Troops and the Mutilation of Japanese War Dead, 1941–1945” Pacific Historical Review (1992) p. 55

- Niall Ferguson, "Prisoner Taking and Prisoner Killing in the Age of Total War: Towards a Political Economy of Military Defeat", War in History, 2004, 11 (2): p. 182

- (en) Oliver Stone et Peter Kuznick, The Untold History of the United States, Simon & Schuster, , p. 173

- Ryuichi Shimoda et al. v. The State#I. Evaluation of the act of bombing according to international law, paragraphe 8.

- John Bolton, The Risks and Weaknesses of the International Criminal Court from America's Perspective, Law and Contemporary Problems, vol. 64, 2001, p. 167-180, en ligne, publié alors que J.R. Bolton était Sous-secrétaire d'État au contrôle des armements et aux affaires de sécurité internationale, hiver 2001

- « La nuit où les tokyoïtes ont été bouillis et cuits à mort », sur Libération

- (en) Errol Morris, « The Fog of War : Lesson #5: Proportionality should be a guideline in war », .

- Les Afro-Américains, antihéros de la Libération, RFI, 06/06/2014

- « Les soldats de l'Armée rouge ne sont pas les seuls à avoir violé massivement les Allemandes en 1945 », sur Slate.fr (consulté le )

- Yuki Tanaka et Toshiyuki Tanaka, Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II, Routledge, ? 2003, 110–1 p

- Tanaka, Toshiyuki. Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II, Routledge, 2003 (ISBN 0-203-30275-3), p. 111

- « 한국군 '특수위안대'는 사실상의 공창 », sur 오마이뉴스, (consulté le ).

- Les États-Unis accusés de massacres de réfugiés durant la guerre de Corée - CheckPoint, 22 octobre 1999

- La BBC rappelle le massacre des Coréens par les G.I américains pendant la guerre de Corée - Lettre de l'association France-Corée, 13 février 2002

- Committee for the Review and Restoration of Honor for the No Gun Ri Victims (2009). No Gun Ri Incident Victim Review Report. Seoul: Government of the Republic of Korea. p. 247–249, 328, 278. (ISBN 978-89-957925-1-3).

- (fr) Choe Sang-hun, Charles J. Hanley et Martha Mendoza, « Un pont à No Gun Ri », Associated Press, 20 septembre 1999.

- (en) « 50th Anniversary of Sinchon Museum Observed », sur kcna.us (consulté le )

- (en) « Sinchon Museum of American War Atrocities explained », sur explained.today (consulté le )

- Cadeau 2013, p. 105.

- Hommes contaminés, nature polluée (1/4) : "Guerre et crimes de guerre au Viet Nam" - Documentaire francophone. chimiques

- (en-US) Ben Stocking, « Agent Orange Still Haunts Vietnam, US », The Washington Post, (ISSN 0190-8286, lire en ligne [archive du ], consulté le )

- Jessica King, « U.S. in first effort to clean up Agent Orange in Vietnam », CNN, (lire en ligne [archive du ], consulté le )

- « Defoliation », dans Spencer C. Tucker, The Encyclopedia of the Vietnam War : a Political, Social, and Military History, , 2nd éd. (ISBN 978-1-85109-961-0)

- Ingrid Detter, The Law of War, Ashgate, (ISBN 9781409464952), p. 255

- « Le Vietnam dénonce les «crimes barbares» des É.-U., 40 ans après la guerre », sur La Presse, (consulté le )

- « Massacre du village de My Lai : les excuses du lieutenant Calley », sur Le Monde.fr, (consulté le )

- (en) « Peers Report on the My Lai Incident: A Summary », sur umkc.edu (consulté le )

- (en) « The Peers Report on the My Lai Massacre », sur umkc.edu (consulté le )

- « CARNETS DU VIET NAM », sur carnetsduvietnam.com (consulté le )

- « 10 năm cuộc không kích Nam Tư cũ: Vết thương không bao giờ lành! », sur Báo Công an nhân dân điện tử (consulté le )

- (en) « Abuses against Serbs and Roma in the new Kosovo », sur Human Rights Watch (consulté le )

- « Serbia doạ kiện các quốc gia công nhận độc lập của Kosovo », sur dantri.com.vn (consulté le )

- « Crimes de guerre à l'OTAN », sur google.fr (consulté le )

- « United States: Getting Away with Torture? », sur hrw.org (consulté le ).

- (en) Charles J. Hanley, « AP Enterprise: Former Iraqi detainees tell of riots, punishment in the sun, good Americans and pitiless ones », sur The San Diego Union-Tribune, (consulté le ).

- (en) Glenn Greenwald, « Other government agencies », Salon.com (consulté le ).

- (en) Seymour M. Hersh, « Chain of Command », sur The New Yorker, (consulté le ) : « NBC News later quoted U.S. military officials as saying that the unreleased photographs showed American soldiers “severely beating an Iraqi prisoner nearly to death, having sex with a female Iraqi prisoner, and ‘acting inappropriately with a dead body.’ The officials said there also was a videotape, apparently shot by U.S. personnel, showing Iraqi guards raping young boys.” ».

- (en) Mark Benjamin, « Taguba denies he's seen abuse photos suppressed by Obama: The general told a U.K. paper about images he saw investigating Abu Ghraib – not photos Obama wants kept secret. », (version du 11 juin 2009 sur Internet Archive).

- (en) Seymour Myron Hersh, « The general's report: how Antonio Taguba, who investigated the Abu Ghraib scandal, became one of its casualties », sur The New Yorker, (consulté le ) : « Taguba said that he saw "a video of a male American soldier in uniform sodomizing a female detainee". ».

- (en) Joan Walsh, « Other government agencies », salon.com, (version du 12 février 2008 sur Internet Archive).

- « Les USA ont tué des milliers de civils afghans sans procès ni compensation des familles », sur romandie.com (consulté le )

- La Presse (Montréal), 04 septembre 2009, Donna Groves, Viol et meurtres en Irak: la perpétuité pour Steven Green.

- Par L' ObsVoir tous ses articles, « PAKISTAN. Les Etats-Unis coupables de crimes de guerre ? », sur L'Obs, (consulté le )

Voir aussi

Générale

- (en) Jeremy Brecher, Jill Cutler et Brendan Smith, In the Name of Democracy : American War Crimes in Iraq and Beyond, Metropolitan Books, , 352 p. (ISBN 978-0-8050-7969-2).

- (en) Michael Haas, George W. Bush, War Criminal? : The Bush Administration's Liability for 269 War Crimes, ABC-CLIO, , 388 p. (ISBN 978-0-313-36499-0, lire en ligne).

- (en) Jordan J. Paust, Beyond the Law : The Bush Administration's Unlawful Responses in the "War" on Terror, Cambridge, Cambridge University Press, , 326 p. (ISBN 978-0-521-71120-3).

- (en) Mark Selden et Alvin Y. So, War and State Terrorism : The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century, Rowman & Littlefield, , 293 p. (ISBN 978-0-7425-2391-3, lire en ligne).

- (en) Frederick Henry Gareau, State Terrorism and the United States : From Counterinsurgency to the War on Terrorism, Zed Books, , 254 p. (ISBN 978-1-84277-535-6, lire en ligne).

- (en) Vincent Bugliosi, The Prosecution of George W. Bush for Murder, Vanguard, , 344 p. (ISBN 978-1-59315-481-3).

- (en) Leave No Marks : Enhanced Interrogation Techniques and the Risk of Criminality, Washington, DC, Physicians for Human Rights, , 57 p. (ISBN 978-1-879707-53-5 et 1-879707-53-5, OCLC 173284038, lire en ligne).

- Ivan Cadeau, La guerre de Corée, 1950-1953, Paris, Perrin, , 370 p. (ISBN 978-2-262-03734-5).

Sur l'Irak

- (en) Nafeez Mosaddeq Ahmed, Behind the War on Terror : Western Secret Strategy and the Struggle for Iraq, New Society Publishers, , 344 p. (ISBN 978-0-86571-506-6, lire en ligne).

- (en) Ramsey Clark, War Crimes : A Report on United States War Crimes Against Iraq, Maisonneuve Press, , 281 p. (ISBN 978-0-944624-15-9).

- (en) Marjorie Cohn, « Donald Rumsfeld: The War Crimes Case », The Jurist, .

- (en) Ulrike Demmer, « Wanted For War Crimes: Rumsfeld Lawsuit Embarrasses German Authorities », Der Spiegel, (lire en ligne).

- (en) Patrick Donahue, « German Prosecutor Won't Set Rumsfeld Probe Following Complaint », Bloomberg L.P., (lire en ligne).

- (en) Richard Falk, Irene Gendzier et Robert Lifton, Crimes of War : Iraq, Nation Books, , 496 p. (ISBN 978-1-56025-803-2).

Sur le Viet Nam

- (en) Greiner, Bernd; Anne Wyburd, War Without Fronts : The USA in Vietnam, New Haven, Conn, Yale University Press, , 518 p. (ISBN 978-0-300-15451-1 et 0-300-15451-8)

- (en) Deborah Nelson, The war behind me : Vietnam veterans confront the truth about U.S. war crimes, New York, Basic Books, , 296 p. (ISBN 978-0-465-00527-7)

- (en) Nick Turse, Kill Anything That Moves : The Real American War in Vietnam, New York, Metropolitan Books, , 370 p. (ISBN 978-0-8050-8691-1 et 0-8050-8691-9)

Articles connexes

Liens externes

- (en) Ramsey Clark and others, War crimes : a report on United States war crimes against Iraq, Washington, D.C., Maisonneuve Press, (ISBN 0-944624-15-4, OCLC 183210993, lire en ligne).

- (en) Hina Shamsi, Command’s Responsibility : Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan, Human Rights First, , 82 p. (lire en ligne [PDF]).