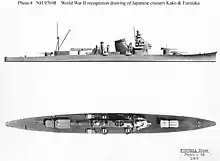

Classe Furutaka

La classe Furutaka fut la première classe de croiseurs lourds construits pour la Marine impériale japonaise au début des années 1920, et ils ont été parmi les premiers croiseurs construits sous l'égide du traité naval de Washington signé en 1922. Ils ont subi des refontes importantes pendant leur carrière.

Les deux unités de cette classe ont servi dans la 6e Division de Croiseurs durant la guerre du Pacifique et furent coulées en 1942 devant Guadalcanal.

| Classe Furutaka | ||||||||

Le croiseur Furutaka, et le Kinugasa (de la classe Aoba), à l'arrière-plan, en 1941 | ||||||||

| Caractéristiques techniques | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Type | Croiseur lourd | |||||||

| Longueur | 185,16 m | |||||||

| Maître-bau | 16,5 m | |||||||

| Tirant d'eau | 4,45 m | |||||||

| Déplacement | 7 100 tonnes | |||||||

| Port en lourd | 9 540 tonnes | |||||||

| Propulsion | 2 turbines à engrenages 12 chaudières Kampon |

|||||||

| Puissance | 102 000 ch | |||||||

| Vitesse | 34,5 nœuds maxi | |||||||

| Caractéristiques militaires | ||||||||

| Blindage | ceinture = 76 mm pont = 36 mm magasin = 35-75 mm tourelle = 25 mm |

|||||||

| Armement | initial : 6 canons simples de 200 mm 4 pièces simples de 76 mm (AA) Deux mitrailleuses bitubes de 13,2 mm (AA) Douze (6x2) tubes lance-torpilles de 610 mm final : Trois tourelles doubles de 203 mm 4 pièces simples de 140 mm (AA) Quatre pièces doubles de 25 mm (AA) Deux mitrailleuses bitubes Vickers x 13,2 mm (AA) Huit (2X4) tubes lance-torpilles (610 mm) 34 mines |

|||||||

| Aéronefs | 1 puis 2 hydravions, 1 catapulte, 1 grue | |||||||

| Rayon d’action | 6 000 nautiques à 14 nœuds (450 tonnes de charbon et 1 400 tonnes de mazout) |

|||||||

| Autres caractéristiques | ||||||||

| Équipage | 625 hommes | |||||||

| Histoire | ||||||||

| Constructeurs | Chantiers Mitsubishi de Nagasaki Chantiers Kawasaki de Kōbe |

|||||||

| A servi dans | ||||||||

| Commanditaire | Marine impériale japonaise | |||||||

| Période de construction |

1922-1926 | |||||||

| Période de service | 1926-1942 | |||||||

| Navires construits | 2 | |||||||

| Navires prévus | 2 | |||||||

| Navires perdus | 2 | |||||||

| ||||||||

Conception et arrière-plan

En matière de croiseurs, la Première Guerre Mondiale a montré que le concept de croiseur de 1re classe, le “croiseur cuirassé” des années 1910, était totalement surclassé par le croiseur de bataille, au sein de la ligne de bataille. Pour les croiseurs “légers”, ceux-ci ont joué un rôle essentiel, mais dans des tâches diverses, l'éclairage de la Flotte, (on parlait en anglais, de “scout cruisers"), ou pour la chasse au commerce ennemi, tâches qui ont été parfaitement accomplies par des bâtiments ayant un déplacement de 4 500 à 5 500 tonnes, filant 30 nœuds, et armés de quelques pièces de 150 ou 152 mm[1]. Mais pour des tâches de conducteurs de flottilles de destroyers, il fallait une vitesse plus élevée, approchant 35 nœuds, ou pour assurer la sécurité des liaisons océaniques, un grand rayon d'action, et une capacité à soutenir une bonne vitesse par gros temps, ce qui demandait un déplacement plus important[2]. C'est la raison pour laquelle, les derniers croiseurs britanniques construits dans la lancée de la Première Guerre Mondiale, la classe Emerald, déplaçaient 7 580 tonnes, pouvaient filer 32 nœuds, et portaient 7 canons de 152 mm[3].

En , quand s'est réunie la conférence sur le désarmement naval, qui va conduire au Traité de Washington de 1922, le Royaume-Uni avait en achèvement une classe de croiseurs déplaçant 9 750 tonnes, armés de 9 pièces simples de 7,5 pouces (190,5 mm), pouvant filer 30 nœuds, avec un rayon d'action de 5 400 nautiques, la classe Hawkins, dont la première unité était entrée en service en 1919[4].

Les États-Unis, quant à eux, avaient en construction une classe de croiseurs, de silhouette assez vieillotte, à “quatre tuyaux”, déplaçant 7 050 tonnes, armés de 12 pièces de 152 mm, huit sous casemates et quatre en pseudo-tourelles doubles, mais pouvant filer 35 nœuds, grâce à une puissance installée de 90 000 ch, la classe Omaha[5]. Dans le même temps, les bureaux d'études américains avaient aussi travaillé sur des esquisses de bâtiments rapides (34 nœuds) à grand rayon d'action, avec un déplacement de l'ordre de 8 100 tonnes, et donc armés de sept canons de 8 pouces (203 mm), pour en justifier le coût de construction et d'utilisation[6].

Au Japon, où les positions n'étaient pas arrêtées, bien que le croiseur britannique HMS Hawkins ait fait grosse impression, un programme expérimental fut lancé en 1921, sous l'autorité du capitaine de vaisseau (plus tard vice amiral) Hiraga, celui d'un croiseur léger de moins de 3 000 tonnes de déplacement, le Yūbari, dans le but principal de rechercher les voies et moyens d'obtenir des gains de poids permettant de concilier des demandes parfois contradictoires, par incorporation de la cuirasse dans la structure, ou utilisation de longerons continus, par exemple[7]. Les services techniques de la Marine Impériale japonaise établirent ensuite les plans d'un croiseur de 7 100 tonnes, armés de six canons de 200 mm, portant un blindage de ceinture de 76 mm; et pouvant filer 34,5 nœuds. Aussitôt que le traité de Washington eut fixé les limites maximales pour les croiseurs à un déplacement de 10 000 tonnes et au calibre de 8 pouces (203 mm) pour l'artillerie principale, les ordres furent passés, le , pour la construction de deux croiseurs de ce type, l'un aux chantiers Mitsubishi de Nagasaki et l'autre aux chantiers Kawasaki de Kōbe[8].

Caractéristiques

Cette première génération de croiseurs lourds japonais a été dotée de plusieurs innovations reprises du croiseur expérimental Yūbari, notamment une cuirasse incorporée à la structure de la coque et non pas fixée sur le bordé, ainsi qu'un système de longerons continus, ce qui conciliait gain de poids et solidité, mais ils ont reçu un “pont continu ondulé” qui les différenciait du Yūbari avec un franc bord plus important à l'avant, ce qui réduisait l'embarquement d'eau à grande vitesse, et moins important à l'arrière, ce qui compensait le poids de la superstructure[9]. Au total cependant, leur déplacement a été plus important que prévu de plus de 1 000 tonnes : déclaré pour 8 100 tonnes[10], il était en réalité de l'ordre de 9 100[11] à 9 500 tonnes[12]. Le tirant d'eau s'en trouva accru d'un mètre ce qui réduisait la vitesse, et contraignait à fermer la rangée de hublots la plus basse à grande vitesse [13].

Ce furent les premiers croiseurs japonais dotés d'installations de commandement qui se répartissaient sur six niveaux dans la tour avant[14].

Armement

L'artillerie principale d'origine a été de six canons de 200 mm 1 GÔ (Mark I)[15] - [16] en affûts simples, sous pseudo-tourelles, disposées dans l'axe du navire, en deux groupes de trois, à l'avant et à l'arrière, les tourelles no 2 et no 5 étant en position surélevée. Ce canon tirait un obus de 110 kg à 24 000 mètres, à l'élévation maximale de 25°, avec une vitesse initiale de 870 m/s. La cadence de tir attendue était de 3 à 5 coups par minute, mais le système de chargement était complexe avec des manipulations humaines importantes, de sorte qu'en pratique, la cadence de tir n'était que de 2 coups par minute[12]

L'artillerie secondaire était constituée de 4 affûts simples de 76,2 mm[17], à double usage, tirant un obus de 6 kg à 10 800 mètres, à l'élévation de 45°, ou avec un plafond de 7 200 mètres à l'élévation de 75°, avec une vitesse initiale de 685 m/s, à une cadence de 13 à 20 coups par minute.

Les installations d'aviation ne comportaient pas de catapultes mais une plateforme pivotante montée sur la tourelle no 4, fabriquée par Heinkel, avec un plan incliné qui la prolongeait vers l'avant[12].

Comme le Yūbari, les deux croiseurs de la classe Furutaka ont été dotés dès l'origine de torpilles Type 93 Long Lance au diamètre de 24 pouces (610 mm), au lieu des torpilles de 21 pouces (533 mm) des classes précédentes. Leurs performances étaient bien supérieures, en puissance et en portée. Elles furent installées en six groupes de deux tubes fixes[12].

Protection et propulsion

La protection verticale consistait en une cuirasse inclinée de 76 mm, intégrée à la coque. Pour la protection horizontale, le pont blindé avait 50 mm d'épaisseur[11]. Les tourelles portaient 25 mm de blindage[18]

Pour la propulsion, douze chaudières Kampon, c'est-à-dire produites par le Département technique de la marine impériale japonaise (dix alimentées au mazout,et deux mixtes mazout-charbon) alimentaient deux turbines à engrenages Parsons sur le Furutaka, et Brown Curtis sur le Kako, entrainant quatre hélices. La puissance développée était de 102 000 ch et une vitesse maximale prévue de 34½ nœuds[11].

Modernisations

Lorsque le traité naval de Londres de 1930 a de fait bloqué la construction de nouveaux croiseurs lourds[Note 1] - [19], la Marine Impériale japonaise a entrepris un programme de modernisation de ses croiseurs construits sous l'égide du traité de Washington de 1922. Une première refonte de la classe Furutaka intervint dans les années 1930-1931. L'artillerie secondaire de 76,2 mm a été démontée et remplacée par 4 affûts simples de 120 mm[20] qui tiraient des obus nettement plus lourds (20 kg au lieu de 6 kg) à 16 000 mètres au lieu de 10 000 mètres, à l'élévation de 45°, ou avec un plafond de 10 000 mètres, au lieu de 7 200 mètres, à l'élévation de 75°, mais à une cadence plus lente, 6 à 8 coups par minute en pratique, au lieu de 13 à 20 coups par minute. Pour les installations d'aviation, la plate-forme sur la tourelle no 4 a été remplacée par une catapulte, et les installations, en matière de communication et de contrôle de tir, mises à niveau[21].

Une modernisation plus poussée a eu lieu en 1936-1937 sur le Kako, et en 1937-1939, pour le Furutaka. La principale modification a été de les doter de trois tourelles doubles, à la place des six tourelles simples de 200 mm 1 GÔ (Mark I), comme cela avait été fait pour la classe Aoba, dès la construction. Comme la production des canons de 203 mm, du modèle 2 GÔ (Mark II)[22], mis en place à partir de 1931 sur les croiseurs lourds japonais, ne permettait pas d'en équiper, comme prévu, la classe Furutaka, il fut décidé de réaléser au calibre de 203 mm des tubes de 200 mm qui avaient été remplacés en provenance des croiseurs Haguro et Ashigara de la classe Myōkō. Les obus tirés avait un poids un peu plus élevé, 125 kg au lieu de 110 kg, la portée maximale était de 29 400 mètres au lieu de 28 000 mètres et la cadence de tir de 3 coups par minute en pratique au lieu de 2. Les nouvelles tourelles étaient du type E2, apparemment semblables aux tourelles E de la classe Takao, mais intérieurement très proches des tourelles de type C, installées sur la classe Aoba. Leur élévation maximale était de 55°, la vitesse d'élévation de 12°/s, la vitesse de rotation de 6°/s.

Pour la Défense Contre Avions rapprochée, ils bénéficièrent de l'installation de quatre affûts doubles de canons antiaériens de 25 mm Type 96 automatiques[23], qui étaient dérivés de matériels Hotchkiss français et qui seront le principal matériel anti-aérien à courte portée de la Marine impériale japonaise.

Les six groupes de deux tubes lance-torpilles Long Lance fixes, installés sur le pont du milieu, dans la coque, ont été remplacés par deux plates-formes quadruples orientables installées sur le pont principal[11].

Les machines ont été modernisées, les douze chaudières mixtes ont été remplacées par dix chaudières toutes au mazout, et la puissance développée a atteint 105 000 ch. Comme le déplacement a été accru de plus de 500 tonnes, pour éviter une augmentation du tirant d'eau, des bulges ont été installés qui ont amélioré la protection sous-marine.

Les unités de la classe

| Nom | Quille | Lancement | Armement | Chantier naval | Fin de carrière | Photo |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Furutaka |

Chantiers navals Mitsubishi Nagasaki |

coulé le à la bataille du cap Esperance |

| |||

| Kako |

Chantiers navals Kawasaki Kōbe |

torpillé le au large de Kavieng |

| |||

Service

Au début de la guerre du Pacifique, les croiseurs des classes Furutaka et Aoba formaient la 6e Division de Croiseurs, aux ordres du contre-amiral Goto, qui en avait reçu le commandement le , et avait sa marque sur l'Aoba. Ils ont participé en , à l'occupation de Guam, et à l'attaque de l'île de Wake. Fin , ils ont participé à la couverture de l'occupation de Rabaul en Nouvelle-Bretagne et Kavieng en Nouvelle-Irlande. En mars, ils couvrent les débarquements japonais, à Lae et Salamaua, sur la côte nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Buka, et Kieta sur l'île de Bougainville et aux îlots Shortland, et en avril sur les îles de l'Amirauté.

En mer de Corail

Pour contrer la menace que les forces australiennes de Nouvelle-Guinée représentent pour leur base avancée de Rabaul, les Japonais élaborent l'opération Mo. Il s'agit, sous l'autorité du vice-amiral Inoue, Commandant-en-Chef de la 4e Flotte, dont le Quartier Général est à Truk dans les îles Carolines, d'aller attaquer Port-Moresby, sur la cote sud-est de la Nouvelle-Guinée, après avoir débarqué dans les îles Salomon. La couverture rapprochée devait être confiée à une force aéronavale, aux ordres du contre-amiral Kajioka, centrée sur le porte-avions Shoho, et à la 6e Division de Croiseurs du contre-amiral Gotō, et la couverture éloignée à la 5e Division de Croiseurs, les Myōkō et Haguro, aux ordres du vice amiral Takagi, et à la 5e Division de Porte-avions (Shokaku et Zuikaku du contre-amiral Hara).

Le , a lieu le débarquement à Tulagi, sur l'île Florida, et à Guadalcanal, aux ordres du contre-amiral Shima. Mais les porte-avions américains sont en alerte en mer de Corail, et dès le 4, l'aviation embarquée attaque et endommage les navires de la Force d'Invasion de Tulagi du contre-amiral Shima. Les croiseurs du contre-amiral Gotō, qui se trouvaient à côté de Buka, sur Bougainville, se portent sur Guadalcanal, puis, le 5, retournent aux îlots Shortland, se ravitailler à un pétrolier. Bombardés sans résultats par des Boeing B-17, le 6, ils rejoignent à la mer le Shōhō en route vers Port-Moresby. Mais ce porte-avions léger avait été repéré par un avion américain, et le 7, en fin de matinée, les bombardiers embarqués américains l'ont attaqué et coulé, à proximité de l'île de Misima, dans l'archipel des Louisiades, au large de l'extrémité sud-est de la Nouvelle-Guinée[24]. Le vice amiral Inoue, qui se trouvait alors à Rabaul en a été conduit à différer l'attaque de Port-Moresby. Le vice amiral Takagi avait pour sa part lancé une recherche des porte-avions américains, qui s'avéra difficile. Les indications, correctes, des hydravions de la 6e Division de Croiseurs ont été contredites par d'autres sources, de sorte que l'attaque de l'aviation embarquée japonaise, croyant avoir repéré un porte-avions, a seulement désemparé le pétrolier USS Neosho et coulé le destroyer USS Sims, qui se trouvaient à 350 nautiques dans le sud-est des porte-avions[24].

La suite de la bataille de la Mer de Corail a été une série d'engagements confus mais violents entre porte-avions, qui ont constitué une victoire tactique japonaise « aux points » : le grand porte avions américain USS Lexington a été coulé, et le USS Yorktown endommagé. Mais le Shokaku, très endommagé, et le Zuikaku qui a subi de lourdes pertes de pilotes[25], ont dû regagner Truk, accompagnés par le Furutaka et le Kinugasa, détachés de la 6e Division de Croiseurs et ont été indisponibles pour la bataille suivante, celle de Midway, tandis que l'Aoba et le Kako accompagnaient le repli de la Force d'Attaque de Port-Moresby , vers Rabaul. L'ajournement de l'attaque de Port-Moresby a constitué dès lors un succès stratégique américain, en éloignant la menace japonaise sur la liaison Hawaï-Australie.

La bataille de l'île de Savo

À la suite de la bataille de Midway, à laquelle la 6e Division de Croiseurs n'a pas participé, une réorganisation est intervenue dans la Flotte japonaise à la mi-juillet, une 8e Flotte a été créée, basée à Rabaul, avec à sa tête le vice amiral Mikawa, dont le Chōkai, était le navire-amiral. La 6e Division de Croiseurs a été affectée fin juillet à la 8e Flotte.

L'amiral King, commandant en chef de la Flotte des États-Unis, obtint, de son côté, de mener une opération dans le secteur des îles Salomon, où la présence japonaise à Tulagi et à Guadalcanal, pouvait constituer une autre menace sur la ligne de communication Hawaï-Australie. Le , les U.S. Marines ont débarqué sur la côte nord de Guadalcanal et à Tulagi, où les combats ont été violents, sous la protection de l'USS Wasp pour Tulagi, des USS Enterprise et Saratoga, pour Guadalcanal[26].

_under_fire_during_the_Battle_of_Savo_Island_on_9_August_1942_(NH_50346).jpg.webp)

Aussitôt, le Chōkai, la 6e Division de Croiseurs, deux croiseurs légers (le Yubari et le Tenryū), et trois destroyers ont quitté l'ancrage de Moewe, à côté de Kavieng, et ont fait escale à Rabaul, où le vice amiral Mikawa a embarqué, avec son état-major. Les navires japonais ont contourné l'île de Bougainville, dans la journée du , avant d'embouquer à grande vitesse le “Slot”, c'est-à-dire le bras de mer entre les îles Salomon, au nord de Guadalcanal, pour être à proximité de l'ile de Savo, après minuit. Ils ont été repérés par un sous-marin américain et plusieurs avions, mais ces renseignements ne sont pas parvenus, ou n'ont pas été pris en considération à temps, et les navires japonais ont échappé à la surveillance des destroyers américains en piquet radar[27]. Faisant le tour de l'île de Savo par l'ouest, à 1 h 38, à la lumière de leurs fusées éclairantes, les croiseurs japonais ont torpillé et écrasé sous leur feu les croiseurs HMAS Canberra et l'USS Chicago, puis quelques minutes plus tard, en remettant le cap au nord, les USS Astoria, Quincy et Vincennes. Seul l'USS Chicago, l'avant emporté par une torpille du Kako, n'a pas été coulé, et les destroyers, le plus souvent gravement endommagés, n'ont pu que tenter de recueillir les survivants. Du côté japonais, le Chōkai, a encaissé une dizaine d'impacts, le Kinugasa deux et l'Aoba un[28].

Craignant la riposte de l'aviation embarquée de l'U.S. Navy et ignorant que le contre amiral Fletcher avait retiré dès la veille ses porte-avions de la zone, le vice amiral Mikawa, après en avoir délibéré avec son état-major, a décidé de ne pas aller attaquer les transports américains qui se trouvaient au mouillage devant Tulagi ou devant la pointe Lunga à Guadalcanal, et a repris, à 2 h 25 le chemin de ses bases. Sur la route du retour, le au matin, le Kako a été coulé, à proximité de Kavieng, par le sous-marin S-44 (en)[29] - [28], d'une salve de quatre torpilles dont trois ont fait but dans les machines.

La bataille du Cap Espérance

La mise en service d'un terrain d'aviation proche de Lunga Point auquel les Américains ont donné le nom d'Henderson, leur a donné la supériorité aérienne sur zone de jour, et a contraint les Japonais à renforcer leurs forces principalement de nuit, ce qui a été connu sous le nom de “Tokyo Express”[30]. Ainsi, dans la nuit du 11 au , les trois croiseurs restants de la 6e Division de Croiseurs, aux ordres du contre amiral Goto devaient aller bombarder Henderson Field, en même temps qu'un convoi de six destroyers et deux transports d'hydravions devaient renforcer les troupes à terre.

Mais les forces japonaises avaient été repérées. Dans le même temps, un convoi américain, venant de Nouvelle-Calédonie, était arrivé, escorté des croiseurs lourds USS Salt Lake City et San Francisco et des grands croiseurs légers USS Boise et Helena, aux ordres du contre amiral Scott. Au large du Cap Espérance, à l'extrémité nord-ouest de Guadalcanal, l'escadre américaine, prévenue par des avions de reconnaissance, a repéré au radar l'escadre japonaise, et lui a « barré le T », vers 2 h 30. L'amiral Goto, après avoir donné l'ordre de faire demi-tour, a été tué, dès le début de l'engagement, sur la passerelle de l'Aoba, qui a été sérieusement endommagé par le feu du croiseur USS Helena. Le Furutaka, aux prises avec des destroyers américains, a été sérieusement endommagé par une torpille de l'USS Duncan, qui lui a noyé la salle de machines avant[31], tandis que le Kinugasa engageait l'USS Salt Lake City et endommageait l'USS Boise[32]. Le Furutaka, écrasé par le feu américain, a coulé dans la nuit, mais le convoi japonais est passé et le reste de l'escadre s'est retiré[33].

Bibliographie

- G. Dollé, Frégates et Croiseurs, Paris, Horizons de France,

- (en) Eric LaCroix et Linton Wells II, Japanese Cruisers Of The Pacific War, Naval Institute Press, , 882 p. (ISBN 0-87021-311-3)

- (en) H.T. Lenton, Navies of the Second World War American battleships, carriers and cruisers, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-01511-4)

- (en) H.T. Lenton, Navies of the Second World War British Cruisers, Macdonald & Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-04138-7)

- (en) Donald Macintyre, Famous fighting ships, London New York, Hamlyn, , 160 p. (ISBN 978-0-600-35486-4, OCLC 941404025)

- Philippe Masson, Histoire des batailles navales : de la voile aux missiles, Paris, Éditions Atlas, , 224 p. (ISBN 2-7312-0136-3)

- Antony Preston (trad. de l'anglais), Histoire des Croiseurs, Paris, Fernand Nathan Editeurs, , 191 p. (ISBN 2-09-292027-8)

- Antony Preston (trad. de l'anglais), Histoire des Porte-Avions, Paris, Fernand Nathan Éditeurs, , 191 p. (ISBN 2-09-292040-5)

- Antony Preston, Histoire des Destroyers, Paris, Fernand Nathan Éditeurs, (ISBN 2-09-292039-1)

- (en) Shuppan Kyodo-sha, Navies of the Second World War Japanese battleships and cruisers, Macdonald & Co Publishers Ltd., (ISBN 978-0-356-01475-3)

- Oliver Warner, Geoffrey Bennett, Donald G.F.W. Macintyre, Franck Uehling, Desmond Wettern, Antony Preston et Jacques Mordal (trad. de l'anglais), Histoire de la guerre sur mer : des premiers cuirassés aux sous-marins nucléaires, Bruxelles, Elsevier Sequoia, (ISBN 2-8003-0148-1)

- (en) Anthony Watts, Japanese Warships of World War II, Ian Allen Ltd, , 400 p. (ISBN 0-7110-0215-0)

- (en) M.J. Whitley, Cruisers Of World War Two : An International Encyclopedia, Brockhampton Press, , 288 p. (ISBN 1-86019-874-0)

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Furutaka class cruiser » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Le traité n'autorisait plus la construction de nouveaux « croiseurs lourds », mais seulement le remplacement des existants, vingt ans après leur mise en service.

Références

- Preston, Croiseurs 1981, p. 43

- Dollé 1947, p. 51-53

- Lenton, British cruisers 1973, p. 46-49

- Lenton, British cruisers 1973, p. 36-40

- Lenton, American cruisers 1968, p. 48-51

- Preston, Croiseurs 1981, p. 68

- Preston, Croiseurs 1981, p. 71

- Preston, Croiseurs 1981, p. 72-74

- Preston, Croiseurs 1981, p. 72

- Shuppan Kyodo-sha 1968, p. 82

- Watts 1971, p. 79

- Preston, Croiseurs 1981, p. 74

- LaCroix et Wells II 1997, p. 74

- LaCroix et Wells II 1997, p. 68

- Navweaps Japan 20 cm/50 (7.9") 3rd Year Type No. 1

- Shuppan Kyodo-sha 1968, p. 80, 82

- Navweaps Japan 3"40/3ns

- LaCroix et Wells II 1997, p. 58-59

- Lenton, British cruisers 1973, p. 5

- Navweaps Japan 4.7"/45 10ns

- LaCroix et Wells II 1997, p. 75

- Navweaps Japan 8"/50 3ns

- Navweaps Japan 25 mm/60 mg

- Preston, Porte-Avions 1980, p. 110

- Warner, Bennett et alii 1976, p. 158-159

- Macintyre 1975, p. 144

- Preston, Destroyers 1980, p. 150-153

- Preston, Croiseurs 1981, p. 143-144

- Warner, Bennett et alii 1976, p. 163

- Preston, Destroyers 1980, p. 153

- Preston, Destroyers 1980, p. 154-157

- Warner, Bennett et alii 1976, p. 164, 174

- Preston, Croiseurs 1981, p. 144-147

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (en) « HIJMS Furutaka », sur navalstory.flixco.info (caractéristiques techniques)

- (en) « Furutaka class », sur navypedia.org

- « croiseur lourd Furutaka (1922) », sur le.fantasque.free.fr

- « croiseur lourd Furutaka (1936) », sur le.fantasque.free.fr

- (en) « - Japanese Heavy Cruisers », sur battleships.cruisers.co.uk

- (en) « Furutaka class »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur nishidah

- (en) « - Croiseurs », sur Flotte combinéepériodique=