Classe Clemenceau

La classe Clemenceau (projet PA 54) est une classe de porte-avions qui a servi dans la Marine Française à partir de 1961 et jusqu'en 2000 ; un de ses deux représentants est resté en service actif jusqu'en 2017 dans la Marine Brésilienne sous le nom de São Paulo. Les Clemenceau furent la première classe de porte-avions de conception française après la seconde guerre mondiale. Elle a été l'épine dorsale de la Marine nationale pendant ses quarante années de service.

| Classe Clemenceau | |

Le Foch au large du Liban le 19 mai 1983. | |

| Caractéristiques techniques | |

|---|---|

| Type | Porte-avions |

| Longueur | 265 mètres |

| Maître-bau | 51,2 mètres |

| Tirant d'eau | 8,6 mètres |

| Tirant d'air | 62 mètres |

| Déplacement | 24 200 tonnes Washington (32 800 t à pleine charge) |

| Propulsion | 6 chaudières 2 hélices |

| Puissance | 126 000 ch (92,64 MW) |

| Vitesse | 32 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 8 x canons de 100 mm AA Mle 53 (origine) 2 SACP Crotale EDIR systems, avec 52 missiles (refonte) 5 mitrailleuses Browning M2-HB de 12,7 mm |

| Aéronefs | 40 aéronefs |

| Rayon d’action | 7 500 nautiques à 18 nœuds 4 800 nautiques à 24 nœuds |

| Autres caractéristiques | |

| Électronique | 1 centrale de navigation inertielle à cardans MiniCIN Safran Electronics & Defense |

| Équipage | 2 000 à 2 200 marins, dont 650 pour le groupe aérien. |

| Histoire | |

| Constructeurs | DCNS-Arsenal de Brest (Clemenceau) Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire (Foch) |

| A servi dans | |

| Commanditaire | Direction générale de l'Armement |

| Période de service | - (Clemenceau) - (Foch) |

| Navires construits | 2 |

| Navires prévus | 3 |

| Navires annulés | 1 (Verdun) |

| Navires en activité | 0 |

| Navires désarmés | 1 (Foch) |

| Navires démolis | 1 (Clemenceau) |

Arrière-plan

Au début des années 1950, la Marine Française avait en service un certain nombre de porte-avions, le plus moderne d'entre eux étant l'Arromanches, d'origine britannique. Cependant, ils étaient tous de petite taille et de moins en moins adaptés à la mise en œuvre d'une aviation moderne, dont la taille était en constante augmentation. Pour assurer l'indépendance de la France en matière de défense, une nouvelle classe de porte-avions d'escadre fut envisagée. Déplaçant un peu moins de 35 000 tonnes chacun, les nouveaux bâtiments sont plus légers que ceux de la nouvelle classe Audacious de 43 000 tonnes commandée par la Royal Navy ; Mais étant construits à partir de zéro, ils devaient être capables en dépit de leur taille modérée de profiter des toutes dernières innovations en matière de conception des porte-avions, à savoir une piste oblique, des catapultes à vapeur et un miroir d'aide à l'appontage. En conséquence ils devaient pouvoir mettre en œuvre une toute nouvelle génération d'appareils français conçus pour être embarqués sur porte-avions[1].

Le projet de statut de 1949 élaboré par l'état-major général la Marine demandait quatre porte-avions de plus de 20 000 tonnes, en deux phases. Lors de sa réunion du 22 août 1949, le Conseil Supérieur de la Marine fut encore plus ambitieux en demandant à disposer pour la même durée de six porte-avions d'escadre. Le 15 juillet 1952, la marine française voulait toujours cinq porte-avions dont deux pour l'Union française (non disponibles pour l'OTAN). Selon le document final de la Conférence de Lisbonne de 1952, la France devait mettre à la disposition de l'OTAN un porte-avions le jour J, deux à J+30 jours et trois à J+180. Cependant, en 1953, la Marine dut se contenter de deux porte-avions. Le PA 54 Clemenceau, budget 1953, a été retardé jusqu'en novembre 1955. Le PA 55 Foch, budget 1955, a été retardé jusqu'en février 1957. Entre 1978 et 1981, ils ont été modernisés et leurs plates-formes certifiées pour catapulter des aéronefs Super-Etendard transportant des missiles AM-39 Exocet et des bombes nucléaires tactiques AN-52 dans le cadre de la Force aéronavale nucléaire[2]. Les deux navires ont aussi bénéficié d'une modernisation et de réaménagements : Le remplacement de quatre de leurs huit canons de 100 mm par deux lanceurs Crotale, des systèmes de défense antiaérienne. En 1997, le Foch a également reçu deux lanceurs SADRAL, achetés par la marine en 1994[3].

Ils ont eu des carrières notablement longues (jusqu'en 1998 et 2000) en comparaison avec les porte-avions de la classe Audacious, qui ont été retirés du service en 1972 et 1978.

Les porte-avions de la classe PA 54 sont de conception conventionnelle CATOBAR. La piste oblique est longue de 165,5m et large de 29,5 m; la zone d'appontage est orientée à 8 degrés vers bâbord de l'axe du navire. L'ascenseur pour aéronefs avant est à tribord; celui arrière est positionné sur le bord tribord du pont pour gagner de l'espace dans le hangar. La catapulte avant, longue de 52 m, est à bâbord de la piste axiale; celle arrière est située sur la piste oblique. Les dimensions du hangar sont de 152 sur 24 m (3 648 mètres carrés) pour 7 m de hauteur. Les soutes à carburant du Clemenceau avaient un capacité de 1 200 mètres cubes de carburant pour avions à réaction et 400 mètres cubes d'essence aviation. Le Foch avait une capacité de 1 800 et 109 mètres cubes respectivement[4].

Groupes aériens

Conçus dès le départ comme des porte-avions d'escadre polyvalents, les deux bâtiments de la classe Clemenceau embarquaient en 1961 un groupe aérien constitué de dix avions de frappe et d'attaque Dassault Étendard IV, version M, dix autres de reconnaissance Etandard IV P, une flottille (jusqu'à huit appareils) de Breguet Alizé dédiés aux missions de lutte anti-sous-marine et dans le rôle de défense aérienne une flottille d'avions de combat Sud-Aviation Aquilon (des de Havilland Sea Venom construits sous licence). Ils ont également été utilisés pour des opérations d'assaut amphibie avec jusqu'à 42 hélicoptères. Juste avant la Guerre du Golfe de 1991, dans le cadre de l'Opération Salamandre (la composante aérienne de l'Opération Daguet), le Clemenceau transportait 30 Aérospatiale Gazelle et 12 Aérospatiale SA 330 Puma vers l'Arabie Saoudite[5]. La taille prévue du groupe aérien était à l'origine de soixante aéronefs, mais l'augmentation de la taille des appareils embarqués sur porte-avions dans la fin des années 1950 réduisit ce nombre à environ 40.

Des Vought F-8 Crusader ont été déployés, avec une flottille de douze avions, à partir de 1963. Le Crusader a servi sur les deux porte-avions jusqu'à ce que le Foch soit retiré du service en 2000. Le Dassault Super-Étendard est entré en service sur les deux bâtiments en 1978. Le Super-Étendard pouvait emporter à la fois le missile Exocet et l'ASMP, missile nucléaire, donnant à ces navires la capacité de frappe nucléaire.

Le Clemenceau et le Foch ont été modernisés de septembre 1977 à novembre 1978 et de juillet 1980 à août 1981. Cette opération à mi-vie a vu l'arrivée du nouveau Super-Étendard ainsi que plusieurs autres améliorations, comme le SENIT C3. Ils embarquaient alors jusqu'à 40 appareils: 10 Crusader, 15 ou 16 Super Étendard, 3 ou 4 Étendard IV P, 7 Alizé, 2 Super-Frelon et 2 Alouette III.

Le Dassault Rafale est testé à partir du Foch, après des modifications du pont, en 1992.

Les bâtiments de la classe

| Navire | Constructeur | Homonyme | Prévu | Lancé | Commandé | Destin |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Clemenceau | DCAN Brest | Georges Clemenceau | Novembre 1955 | 21 décembre 1957 | 22 novembre 1961 | Déconstruit à Hartlepool, 2009 |

| Foch | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire puis DCAN Brest | Maréchal Ferdinand Foch | 15 novembre 1957 | 23 juillet 1960 | 15 juillet 1963 | Vendu à la Marine Brésilienne comme São Paulo le novembre 2000, désarmé le 22 novembre 2018.

Sabordé le 3 février 2023, au large du Brésil |

- Le Clemenceau, premier bâtiment de la classe, a été mis sur cale en 1955, lancé en 1957, et mis en service en 1961. Il a accompli de nombreuses missions dans la marine française aux côtés du Foch, durant 36 ans, jusqu'à être finalement retiré du service en 1997. Après la fin de son service, il s'est trouvé impliqué dans une controverse sur sa déconstruction. Il a été démantelé et recyclé par Mesure au Royaume-Uni à Graythorp sur Teesside, en Angleterre[6].

- Le Foch, a suivi le "Clem" de près de deux ans et servi légèrement plus longtemps que le bâtiment tête de série, de 1963 jusqu'en 2000. Il a ensuite été acheté par la Marine Brésilienne, où il a continué à servir sous le nom de São Paulo, seul porte-avions en service au Brésil, jusqu'en 2018.

- Un troisième porte-avions — pour lequel le nom de Verdun a été proposé et qui était destiné à remplacer l’Arromanches — était prévu pour 1958, mais il fut finalement annulé en 1961 au profit de la Force de dissuasion nucléaire.

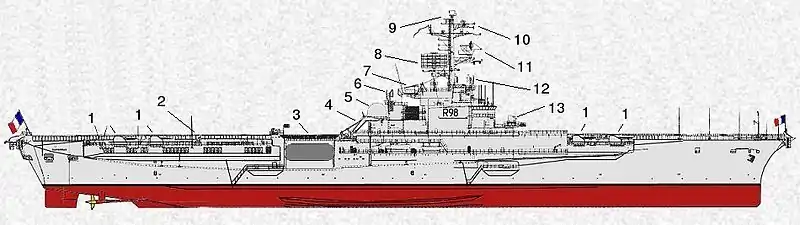

Plan général

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Clemenceau-class aircraft carrier » (voir la liste des auteurs).

- (en) David Miller, Illustrated Directory of Warships of the World, Osceola, WI, MBI Publ., , 480 p. (ISBN 978-0-7603-1127-1, lire en ligne), p. 14

- Marc Théléri, Initiation à la force de frappe française (1945-2010), Stock, 1997, p. 100

- Norman Friedman, The Naval Institute Guide to World Naval Weapon Systems, Naval Institute Press, , 595 p. (ISBN 1-55750-262-5, lire en ligne)

- War Machines Encyclopedia, Aerospace Publishing Ltd, London, 1984, p.476

- (en) Chris Bishop et Chris Chant, : The World's Greatest Naval Vessels and Their Aircraft, Leicester, Zenith Press, , 82–3 p. (ISBN 0-7603-2005-5, lire en ligne)

- (en) « New ghost ship heads to Teesside », BBC News, (lire en ligne, consulté le )