Clemenceau (porte-avions)

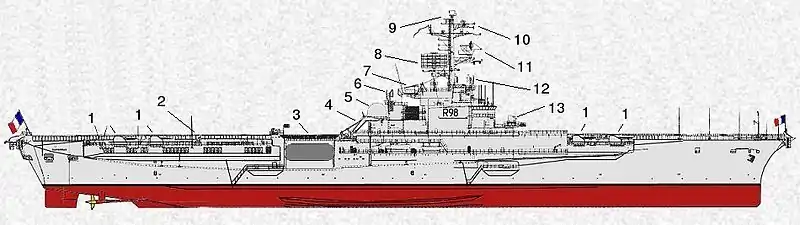

Le Clemenceau (indicatif visuel R98 puis, après 2002, coque Q-790), navire de tête de sa classe, souvent surnommé familièrement « Clem » dans la marine, fut le 6e porte-avions entré en service dans la Marine française mais seulement le 2e construit en France (après le Béarn) et le 1er conçu dès l'origine comme tel.

| Clemenceau | |

_side_view.jpg.webp) La dernière sortie à la mer du Clemenceau (avec sa flamme de guerre à mi-drisse (vergue tribord) | |

| Type | Porte-avions |

|---|---|

| Classe | Clemenceau |

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Commanditaire | Direction des constructions navales |

| Chantier naval | Arsenal de Brest |

| Commandé | 1954 |

| Quille posée | Novembre 1955 |

| Lancement | |

| Armé | |

| Mise en service | |

| Statut | Désarmé le , démantelé de 2009 à fin 2010 |

| Équipage | |

| Équipage | 2 000 marins dont 650 pour le groupe aérien. |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 265 mètres |

| Maître-bau | 51,20 m |

| Tirant d'eau | 8,60 m |

| Tirant d'air | 62 m |

| Déplacement | 24 200 tonnes Washington (32 800 en pleine charge) |

| Propulsion | 6 chaudières 2 turbines Parsons 2 hélices |

| Puissance | 126 000 ch (92 640 kW) |

| Vitesse | 32 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | Pont d'envol blindé, caisson central (machines et soutes à munitions) blindé, bloc passerelle (citadelle) en tôles renforcées. |

| Armement | 8 x canons de 100 mm AA Mle 53 à l'origine En 1985, 4 de ces tourelles sont remplacées par 2 SACP Crotale EDIR systems, avec 52 missiles 5 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm. |

| Électronique | 1 centrale de navigation inertielle à cardans MiniCIN Safran Electronics & Defense |

| Rayon d'action | 7 500 nautiques à 18 nœuds 4 800 nautiques à 24 nœuds |

| Aéronefs | 40 aéronefs |

| Carrière | |

| Pavillon | France |

| Indicatif | international : FBAW - marque de coque : R98 |

Resté en service du au , il constitua, en même temps que le Foch, son jumeau mis en service un an après lui, la pièce maîtresse de la marine nationale. Durant sa (longue) carrière, le Clemenceau a parcouru plus d'un million de nautiques sur tous les océans et mers du globe.

Bien qu'étant le premier bâtiment opérationnel à porter le nom de Clemenceau (en l'honneur de Georges Clemenceau), ce patronyme avait déjà été attribué à un cuirassé, dérivé du cuirassé Richelieu, mis sur cale en 1939 et jamais achevé, puis à un projet de porte-avions léger PA 28, budgété en 1947 et abandonné en 1949.

Histoire

Le projet de statut naval établi par l’état-major général en 1949 demande quatre porte-avions de 20 000 tonnes pour en avoir deux disponibles en permanence. Dans sa séance du , le Conseil supérieur de la Marine est encore plus ambitieux : discutant le projet de statut naval, il demande six porte-avions d’escadre. Le , il en réclame encore cinq dont deux pour l’Union française (non mis à la disposition de l’OTAN). D’après le MRC 12, document final de la Conférence de Lisbonne de 1952, la France devrait mettre à la disposition de l’OTAN un porte-avions au jour J, deux à J+30, trois à J+180.

Mais, dès 1953 la Marine doit réviser ses ambitions à la baisse, avec un objectif de trois porte-avions[note 1].

Le PA 54 Clemenceau, inscrit au budget de 1953, est mis sur cale en novembre 1955 ; le PA 55 Foch, inscrit au budget de 1955, est mis sur cale en février 1957[1].

Construction

L'ordre de mise en chantier date du et l'assemblage des premiers éléments préfabriqués (à l'arsenal de Brest) débute en décembre 1955 au bassin no 9 de Laninon (DCAN).

Mis à l'eau le , le Clemenceau effectue ses premiers essais à la mer le . Admis au service actif le et affecté au groupe des porte-avions (ALPA), il appareille aussitôt pour Toulon où il sera basé dans un premier temps.

Ce porte-avions mettait en œuvre des avions d'assaut (GAMD Étendard IV puis Dassault Super-Étendard), des avions d'interception (SNCASE-20N Aquilon puis Vought F-8E Crusader) et des avions de lutte anti-sous-marine (Breguet Alizé).

Carrière

Dès le , il participe jusqu'au à l'exercice OTAN BigGame, avec la sixième flotte américaine (porte-avions USS Saratoga et USS Intrepid), en Méditerranée occidentale, en tant que porte-avions de lutte anti-sous-marine, puis il enchaîne, du au avec l'exercice OTAN Dawn Breeze VII, dans la zone de Gibraltar.

Au cours de sa longue carrière, il a participé à la majorité des opérations navales de la France :

- 1968 : déploiement de la Force Alfa dans le Pacifique ;

- 1974-1977 : opérations Saphir I et II dans l’océan Indien d'engagement et protection lors de l'accession à l'indépendance de la république de Djibouti ;

- 1983-1984 : opération Olifant en Méditerranée orientale lors de la guerre civile libanaise ;

- 1987-1988 : opération Prométhée en mer d'Oman lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak ;

- 1990 : opération Salamandre en mer Rouge et mer d'Arabie lors du conflit entre l'Irak et le Koweït ;

- 1993-1996 : opération Balbuzard puis Salamandre en mer Adriatique lors de la guerre civile yougoslave.

Entre 1959 et 1997, le Clemenceau a subi, comme son Sister ship, le porte-avions Foch, de nombreuses modifications. On peut noter tout particulièrement :

- la modernisation « capacité Crusader » en 1966 ;

- la « qualification nucléaire » le avec la possibilité d'emport de quatre ou cinq bombes AN-52 puis de missiles Air-Sol Moyenne Portée à partir de 1993 [2] dans le cadre de la Force aéronavale nucléaire ;

- l'installation de 2 « systèmes antiaériens Crotale EDIR » en 1985 (1 sur tribord avant, 1 sur bâbord arrière), en même temps que la modernisation de son appareil propulsif et de son système de détection.

Pendant les années 1960 et 1970, les deux porte-avions ont souvent été amarrés côte à côte aux « épis porte-avions » dans la rade abri de Brest.

Il a navigué sur tous les océans et mers du monde et a totalisé à l'issue de sa carrière la somme impressionnante de plus d'un million de nautiques (ou milles marins), soit 48 fois le tour du globe. Il aura ainsi passé 3 125 jours à la mer, 80 000 heures de fonctionnement et aura effectué plus de 70 000 catapultages.

En 1983, le bâtiment sera la première unité navigante de la marine à embarquer du personnel féminin. Trois femmes seront affectées à son bord : un médecin des Armées, un maître principal secrétaire militaire et un premier maître fourrier.

Fidèle à la tradition de la Marine française, le Clemenceau a accueilli à son bord pour des séjours de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, de nombreux artistes peintres parmi lesquels Maurice Boitel, Gaston Sébire (nommé depuis peintre officiel de la Marine) etc. Le Carré des officiers subalternes était d'ailleurs décoré d'une huile sur toile du peintre de la marine Mathurin Méheut intitulée Clemenceau visitant une tranchée. Dans le domaine du septième art, le cinéaste Pierre Schœndœrffer a navigué à son bord en 1981, ayant embarqué à Brest et débarqué à Hambourg.

Caractéristiques générales

Données générales

- Dimensions : 265 × 51,20 × 7,50 mètres

- Tirant d'eau en charge : 8,60 mètres

- tirant d'air : pont d'envol 16 mètres, passerelle 23 mètres, balise Tacan 62 mètres

- Déplacement : 24 200 tonnes (32 500 pleine charge)

- Capacités : 3 600 tonnes de mazout ; 3 000 m3 de carburéacteur ; 1 300 tonnes de munitions

Armement

- 8 tourelles 100 mm dont 4 remplacées en 1985 par 2 systèmes SACP Crotale EDIR (52 missiles) ; 5 mitrailleuses Browning M2 12,7 mm

- Parc aérien maximum (40 aéronefs) :

- 15 Super-Étendard ;

- 4 Étendards IVP ;

- 8 Crusaders F-8P ;

- 8 avions de sûreté Alizé ;

- 2 hélicoptères Dauphin Pedro ;

- 2 hélicoptères Super Frelon.

Installations aéronautiques

- Pont d'envol de 259 mètres de long (surface 8 800 m2) ;

- Piste oblique inclinée à 8° de 165,5 × 29,5 m. Largeur de la piste par le travers de l'îlot: 35 mètres. Piste axiale : 93 × 28 m.

- Hangar de 180 × 22 à 24 × 7 mètres (clair en hauteur) ; surface 3 300 m2.

- 2 ascenseurs de 16 × 12 mètres. Capacité : 15 tonnes.

- 2 catapultes à vapeur Mitchell-Brown de 50 m type BS 5 pouvant catapulter des avions de 12 à 15 tonnes à 150 nœuds, l'un à bâbord de la piste axiale, l'autre sur la piste oblique.

- 1 miroir d'appontage avec optique française type OP 3. Système optronique d'aide à l'appontage.

- 4 brins d'arrêt ;

- 1 grue de 15 tonnes.

Équipage

- Configuration PA 1 : 2 000 hommes dont 64 officiers (dont 650 pour le groupe aérien). Configuration PA 2 (version porte-hélicoptère) 1 000 hommes.

Navigation

- Navigation inertielle : le porte-avions Clemenceau est équipé d'une centrale de navigation inertielle à cardans MiniCIN créée par Sagem.

- Propulsion :

- 6 chaudières Indret ; utilisent de la vapeur à 45 kg/cm2 et à 450 °C en sortie des surchauffeurs[3].

- 4 turbines à vapeur entraînant 2 lignes d'arbres

- Puissance : 126 000 ch

- Vitesse maximale : 32 nœuds

- Usine électrique :

- 2 turbo-alternateurs (2 000 kW) ;

- 6 diesel-alternateurs (2 000 kW) ;

- Détection :

- 1 radar de veille air DRBV-23B ;

- 1 radar de veille surface-air (basse altitude) DRBV-50 (puis par la suite par un surface-air DRBV-15) ;

- 1 radar d'approche sous radôme NRBA-50 ;

- 1 radar de veille air tridimensionnelle DRBI-10 ;

- 4 radars de conduite de tir DRBC-31 (puis DRBC-32C) ;

- radars de navigation DRBN-34

- Les senseurs et systèmes d'armes sont intégrés dans un système automatisé d'exploitation navale des informations tactiques (SENIT 2).

- Guerre électronique :

- 1 détecteur de radar ARBR-16 ;

- 1 détecteur de radar ARBR-17 ;

- 2 lance-leurres EM et IM Sagaie

Commandants

Le Clemenceau a été commandé par les capitaines de vaisseau dont les noms suivent :

- Jean Lorain, du au ;

- Jules Vilbert, du 20 décembre 1960 au ;

- Raymond Behic, du 7 avril 1962 au ;

- Gérard Daille, du 21 mai 1963 au ;

- Robert Landrin, du 25 mars 1964 au ;

- Paul Gueirard, du 26 avril 1965 au ;

- Jean Le Franc, du 6 août 1966 au ;

- Antoine Sanguinetti, du 20 octobre 1967 au ;

- Jacques Wacrenier, du 25 septembre 1968 au ;

- André Maler, du 30 septembre 1969 au ;

- Yvan Scordino, du 11 septembre 1970 au ;

- Roger Vercken, du 10 septembre 1971 au ;

- Robert Chaperon, du 17 novembre 1972 au ;

- Jacques Degermann, du 2 août 1974 au ;

- Bernard Capelle, du 17 décembre 1975 au ;

- Jacques Campredon, du 13 septembre 1977 au ;

- Jean de Laforcade, du 31 juillet 1979 au ;

- Jean Betermier, du 8 janvier 1981 au ;

- Michel Tripier, du 14 juillet 1982 au ;

- Jean-Jacques Then, du 12 janvier 1984 au ;

- Jean-Charles Lefebvre, du 21 juin 1985 au ;

- Jean Wild, du 21 août 1987 au ;

- Jacques Célerier, du 20 avril 1989 au ;

- Alain Witrand, du 26 août 1990 au ;

- Alain Coldefy, du 9 mars 1992 au ;

- Alain Oudot de Dainville, du 27 août 1993 au ;

- Patrick Hébrard, du 4 août 1995 au ;

- Capitaine de frégate Louis-Henry Le Pennec, .

Démantèlement

Le démantèlement du porte-avions Clemenceau a débuté avec sa vente pour démolition le . Retardée plusieurs années, l'opération, confiée à la société Able Ship Recycling, sur le fleuve Tees (Royaume-Uni) a commencé en 2009 et s'est terminée fin 2010.

Hommages

- Le chanteur français Renaud a évoqué le porte-avions dans la chanson Trois matelots[4] présente sur l’album Mistral gagnant (1985).

Culture populaire

- Jean-François Sers , Alerte rouge en Méditerranée, Grasset et Frasquelle, 1982, (ISBN 2-246-24631-8)

- Le Ciel sur la tête, film français d'Yves Ciampi (1965)

Galerie

La barre à roue du Clemenceau.

La barre à roue du Clemenceau.%252C_engine_control_panel.jpg.webp) Le tableau de contrôle de l'une des machines de propulsion.

Le tableau de contrôle de l'une des machines de propulsion. Super-Étendard paré au catapultage (16 juillet 1997).

Super-Étendard paré au catapultage (16 juillet 1997). Super-Étendard sur le pont d'envol.

Super-Étendard sur le pont d'envol._underway_1981.jpg.webp) Vue aérienne du Clemenceau en 1981 prise par un TARPS.

Vue aérienne du Clemenceau en 1981 prise par un TARPS._front_view%252C_Toulon.jpg.webp) L'étrave du Q790 désarmé à Toulon (juillet 2004).

L'étrave du Q790 désarmé à Toulon (juillet 2004).%252C_body_detail_near_stern.jpg.webp) Le sponson bâbord arrière sans sa rampe crotale (juillet 2004).

Le sponson bâbord arrière sans sa rampe crotale (juillet 2004)._100mm_main_guns_and_turret.jpg.webp) Deux tourelles de 100 mm sur le sponson bâbord avant (juillet 2004).

Deux tourelles de 100 mm sur le sponson bâbord avant (juillet 2004)._100mm_turret.jpg.webp) Tourelles de 100 mm bâbord avant (juillet 2004).

Tourelles de 100 mm bâbord avant (juillet 2004). Arrivée à Brest (17 mai 2006).

Arrivée à Brest (17 mai 2006). Départ de Brest pour son ultime traversée. (3 février 2009)

Départ de Brest pour son ultime traversée. (3 février 2009)

Notes et références

Notes

- La construction du troisième porte-avions (du type PA 58) envisagée de 1958 à 1960, sera définitivement abandonnée en 1960, lors de la parution de la Loi-Programme quinquennale 1960-1965, du 6 décembre 1960.

Références

- (fr) Hervé Coutau-Bégarie, « Le problème du porte-avions - Le cas français », sur stratisc.org, Institut de stratégie comparée, Commission française d'histoire militaire, Institut d'Histoire des Conflits Contemporains (consulté le )

- Marc Théléri, Initiation à la force de frappe française (1945-2010), Stock, 1997, p. 100

- Jean Moulin, « Le contre-torpilleur Desaix (ex-Z 5) », Marines & forces navales, no 112, , p. 42 (ISSN 0998-8475)

- Trois matelots de Renaud Séchan et Franck Langolff

- Énora Chame, Quand s'avance l'ombre. Mission à haut risque en Syrie. Mareuil Éditions, 2022. Pages 18 et 19