Béarn (porte-avions)

Le Béarn est le seul porte-avions en service dans la Marine nationale française jusqu'en 1945 (date du passage sous pavillon français du Dixmude).

| Béarn | |

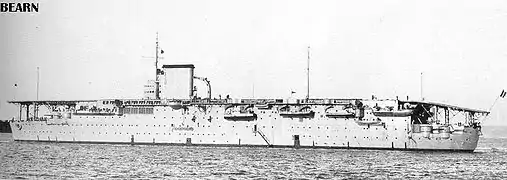

.jpg.webp) Le Béarn en 1937 | |

| Type | Porte-avions |

|---|---|

| Classe | Classe Normandie |

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Chantier naval | Forges et Chantiers de la Méditerranée |

| Lancement | comme cuirassé |

| Armé | comme porte-avions |

| Statut | Démantelé en 1967 en Italie |

| Équipage | |

| Équipage | Avant 1943 : 43 officiers, 832 officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots Après 1943 : 27 officiers, 624 officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 183 m |

| Maître-bau | 27,1 m (flottaison), 31 m ht puis 35 m ht après 1935 |

| Tirant d'eau | 9 m |

| Déplacement | 25 000 tonnes |

| Propulsion | 2 chaudières type Normand-du-Temple, 2 turbines centrales, 2 alternatives latérales, 4 hélices |

| Puissance | 37 200 ch |

| Vitesse | 21,5 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | Pont principal & d'envol : 24 mm Pont supérieur : 28 à 70 mm Ceinture : 83 mm de la flottaison au pont principal |

| Armement | avant 1943 8 × 155 mm en casemates simples 6 × 75 mm AA 8 × 37 mm AA 4 tubes lance-torpilles 550 mm 12 × 8 puis 13,2 mm AA après 1943 4 × 127 mm AA 24 × 40 mm AA Bofors (6 quadruples) 26 × 20 mm AA Oerlikon simples |

| Rayon d'action | 3 148 nautiques à 10 nœuds, 862 nautiques à 18 nœuds |

| Aéronefs | 40 aéronefs |

| Pavillon | France |

C'était initialement la cinquième unité du dernier type de cuirassés dreadnought de la classe Normandie mise sur cale avant la Première Guerre mondiale et jamais achevée. Seul le Béarn subira une refonte, après la Première Guerre mondiale, avant le démantèlement des coques inachevées des quatre autres unités.

Dans un premier temps, le nom de Vendée avait été envisagé.

Historique

Une mise en service tardive

Peu avant la Première Guerre mondiale, les expérimentations sur le bâtiment-base d'aviation Foudre sont interrompues, la Marine nationale française donnant la priorité à l'hydravion, et quatre petits avisos sont transformés en transports d'hydravions en 1914 et 1915. À la fin de la guerre, l'aviation maritime réduit ses effectifs : la plupart des avions sont démantelés et les bases terrestres sont réduites à sept . Toutefois, les expérimentations continuent. En 1920, une plate-forme est installée sur l'aviso Bapaume, à partir de laquelle est menée une série de décollages de biplans Hanriot HD.12, Nieuport 21 et Nieuport 32. À la même époque, la société Levasseur commence à produire les premiers bombardiers-torpilleurs susceptibles d'être navalisés, comme le biplan Levasseur PL 2 (dérivé de l'AT.1 terrestre) dont la Marine nationale française commande neuf exemplaires, livrés à partir de 1925.

Une nouvelle délégation française se rend au Royaume-Uni où elle visite notamment l'HMS Argus. Il s'agit d'un ancien paquebot transatlantique transformé en porte-avions. C'est le premier bâtiment conçu dès l'origine de sa refonte à disposer d'un pont d'envol continu, duquel opèrent 20 avions depuis le . Impressionnés, les membres de la mission recommandent que la coque du cuirassé Béarn de classe Normandie, inachevée à cause de la guerre, soit mise à disposition de la Marine nationale pour en faire un porte-avions. Le programme naval du prévoyait deux bâtiments porte-avions et la transformation de deux cuirassés de la classe Normandie en porte-avions. Les réalités budgétaires ont raison de cet ambitieux projet et il est décidé de doter seulement le Béarn d'un hangar de 100 × 30 mètres et d'un pont d'envol de 180 mètres de long.

Le lancement du Béarn a lieu à La Seyne-sur-Mer le et, du 20 octobre 1920 au printemps 1921, est effectuée une série de décollages, tout d'abord celui du lieutenant de vaisseau Paul Teste aux commandes d'un Hanriot, puis de Sopwith 1A2, Hanriot HD 2 et Hanriot HD.3. La loi-programme du 18 avril 1922 décide sa transformation en « bâtiment porte-avions d'escadre » en application du traité naval de Washington, qui limite les armements maritimes de ses cinq signataires : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon la France et l'Italie. La France est mécontente du traité, déclarant qu'elle a droit à une flotte plus importante que celle de l'Italie, puisque devant maintenir une flotte à la fois dans l'Atlantique et la Méditerranée et un peu partout dans le monde où elle possède des colonies.

Contrairement à l'US Navy et la Royal Navy, la Marine nationale française ne hâte pas pour autant la modification du Béarn : du contrat, signé le 4 août 1923 au commissionnement, le , il s'écoule cinq ans durant lesquels la Marine nationale se contente de quelques hydravions. Enfin, le , quelques bombardiers légers biplans Levasseur PL.4, premiers avions français construits en série pour être mis en œuvre depuis un porte-avions, se posent sur le Béarn avant d'entamer des manœuvres conjointes avec l'Armée de terre française.

Le Béarn entre choix de l'avion embarqué et refontes

La « Flottille d'aviation du Béarn » se compose de 3 escadrilles, l'une de chasse (la 7C1), l'autre de bombardement et torpillage (la 7B1), la dernière de reconnaissance et surveillance (la 7S1). En ce qui concerne les chasseurs, l'expérience malheureuse des Lévy-Biche (Levasseur) LB.2 et le vieillissement des Dewoitine D.1C1 contraint la Marine nationale à se tourner vers le monoplan terrestre Wibault 74, qu'elle commande à 60 exemplaires et qui reste en service de 1932 à 1938. Pour ce qui est des bombardiers-torpilleurs, elle reste attachée à la formule biplan avec le Levasseur PL 2 (1926), le PL 4 (1930), le PL 7 (équivalent au Blackburn Ripon britannique) puis le PL 10 et sa version améliorée PL 101 (1933).

Suivant l'intérêt de l'US Navy et de la Luftwaffe pour les bombardiers en piqué, les services techniques de l'aéronautique demandent en 1932 à Nieuport de concevoir un monomoteur d'attaque destiné au Béarn. Les deux prototypes du Nieuport 140 à aile en « W » sont perdus en mars 1935 et mai 1936 et le constructeur étudie sur fonds propres le Loire-Nieuport LN 401 sous-motorisé, mais commandé à 66 exemplaires par la Marine nationale pour remplacer ses PL.7. La construction d'une version plus puissante (le Loire-Nieuport LN 402) reste sans lendemain.

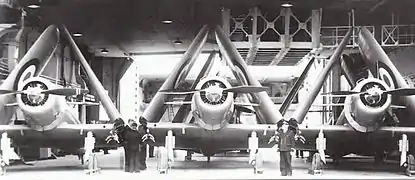

En 1938, la Marine reçoit 19 chasseurs monoplan Dewoitine D.373, déjà obsolètes à leur mise en service et déficients au niveau de la motorisation, ce qui entraîne deux interdictions de vol, dont la seconde est retardée dans l'attente de la livraison des Potez 631 le 22 décembre 1939. À la veille de la guerre, les bureaux d'études travaillent dans la hâte aux Latécoère/Breguet Laté 299 et Laté 675. Finalement, dépitée par ces déboires, la Marine se tourne vers le monoplan américain Vought V-156F Vindicator livré à 51 exemplaires à partir de juillet 1939[1].

Par ailleurs, les refontes à répétition du Béarn (une première en 1930-1933, une seconde en 1934-1935), n'aident pas à la permanence à la mer d'un groupe aéronaval, d'autant que le bâtiment est trop lent (21,5 nœuds) pour remplir son rôle (alors que ses homologues britanniques qui sont des croiseurs de bataille transformés en porte-avions, filent une trentaine de nœuds) et que ses ascenseurs sont inadaptés, le reléguant à une plate-forme d'entraînement et de transport.

Fin des années 1920

Ayant pris armement le , le Béarn entre en service le . Il est affecté (hors rang) à la 1re escadre en Méditerranée. Une semaine après, le porte-avions embarque l'escadrille de reconnaissance 7S1 et l'escadrille de bombardement 7B1, toutes deux équipées d'avions Levasseur PL.4. Ce soir-là, le Béarn embarque une commission sénatoriale de trois personnes pour une tournée d'information, en Corse et en Tunisie, qui dure jusqu'au 20 mai. Le 27 mai, l'Escadrille 7C1, équipée de chasseurs Lévy-Biche LB.2, s'envole pour une croisière vers l'Atlantique et la Manche, visitant en cours de route les ports du Maroc (protectorat français). Le 20 juin, le Béarn participe à un exercice au cours duquel la 1re escadre attaque les défenses de Lorient et effectue des débarquements amphibies. Le 3 juillet le porte-avions participe, au Havre, à la revue navale de la flotte passée par le président de la République, Gaston Doumergue. L'escadre se rend dans les ports normands - période au cours de laquelle un LB.2 est contraint d'amerrir - avant de retourner en Bretagne le 20 juillet. L'escadre appareille pour Toulon le 29 juillet, non sans que le Béarn ne soit détourné vers Santander, en Espagne, pour recevoir la visite du roi Alfonse XIII. Après une courte visite en Algérie, le porte-avions rentre à Toulon le 4 août. André Jubelin, futur amiral et pionnier de l'Aéronavale, sert à bord du bâtiment pendant cette période, bien qu'il ne soit pas encore qualifié pilote d'aéronautique. C'est au cours de cette croisière que les inconvénients de la faible vitesse du porte-avions apparaissent. Alors qu'il opérait avec la flotte, il dû faire route (inverse) contre le vent pour lancer deux avions et il lui a fallu une heure et quart à une vitesse de 16 nœuds pour rejoindre l'escadre, malgré la faible vitesse moyenne (de 12 nœuds) de cette dernière.

Entre le 12 octobre et le 9 novembre, le Béarn effectue une courte croisière d'entraînement en Corse et en Afrique du Nord française pour qualifier les pilotes. Limité par des pénuries d'avions (les LB.2 étaient hors service) et par le manque de pilotes expérimentés, l'escadrille 7C1 n'a mis en œuvre que deux chasseurs Dewoitine D.1, la 7S2 trois PL.4 et la 7B1 quatre PL.4. Entre elles, les trois escadrilles n'ont rassemblé que sept pilotes.

Le , au mouillage à Agadir, le Béarn emploie ses avions au-dessus des territoires dissidents du Sud-marocain. Cette action constitue sa première opération de guerre[2].

Début des années 1930

En décembre 1929, le porte-avions commence un carénage au cours duquel la partie avant du pont d'envol est incliné de 4,5 degrés vers le bas ; ce qui constituait une première étape pour permettre aux avions d'apponter au-dessus de sa proue (donc à l'envers du sens de marche normal). De plus, le système d'origine de frein par sacs de sable est remplacé par deux prototypes d'engrenage d'arrêt à commande mécanique. Une fois le carénage terminé, en mai, le Béarn utilise du 4 au 16 mai ses hydravions CAMS 37 pour mener des essais d'évaluation de la visibilité en immersion du sous-marin Requin. Du 27 mai au 10 juillet, le bâtiment participe à des exercices en Méditerranée occidentale et au large des côtes marocaines. Quelques mois plus tard, le porte-avions navigue sur la côte atlantique du Maroc, effectuant quelques missions de reconnaissance dans le sud du Maroc à la fin octobre pour intimider les tribus berbères rebelles et visitant Dakar, l'Afrique occidentale française, Madère et les îles Canaries. Au cours de cette croisière, un seul chasseur Wibault 74 est testé.

Lors du carénage du Béarn de décembre 1929 à avril 1930, l'inclinaison vers le bas de l'avant du pont d'envol a été modifiée pour correspondre aux 4,5 degrés de celle de l'arrière. Le 8 mai, le porte-avions avait à bord 10 D.1, 5 LB.2, 16 PL.4 et 3 CAMS 37. Deux jours plus tard, il participe à la revue navale de la 1re escadre à Alger par Gaston Doumergue qui commémore le centenaire de la conquête française de l'Algérie. À son retour à Toulon le 14 juin, les LB.2 sont remplacés par des D.1, en attendant la livraison des Wibault 74 en commande. Fin décembre, la 7B1 commence à pratiquer des simulations de largage de torpilles. Le bombardier torpilleur Levasseur PL.7 avait été livré à la 7B1 lorsque le Béarn accompagnait la 1re escadre lors de sa croisière nord-africaine du 8 mai au 24 juin. Il est réaménagé à la fin de l'année 1930.

En avril 1932, le Levasseur PL.10 remplace le PL.4 dans la 7S1. Le 3 avril, le porte-avions reçoit la visite de François Piétri, ministre de la Défense nationale. À ce moment-là, la 7C1 faisait modifier ses nouveaux Wibault 74 et ne pouvait pas participer à la croisière de l'escadre en Méditerranée orientale du 15 avril au 25 juin. Les PL.10 font leurs premiers appontages le 20 juillet. Le bâtiment est transféré à la 1re escadre de ligne en octobre. Le mois suivant, une inspection critique l'état de préparation au combat du Béarn car limité alors à une vitesse de 15 nœuds. En 1933, l'effectif de chaque escadrille passe de six à neuf appareils, à l'exception de l'escadrille de chasse qui passe à dix. Lors de la croisière de la 1re escadre en Afrique du Nord, du 3 mai au 24 juin, les escadrilles du Béarn s'entraînent à la recherche et à l'attaque des navires ennemis depuis une base terrestre et, quelques jours plus tard à la mi-mai, utilisent Oran (Algérie), pour pratiquer le tir sur cible. Quelques mois plus tard, les PL.10 de la 7B1 s'entraînent à attaquer des cuirassés escortés par des destroyers le 20 juillet. Quelques semaines plus tard, le 5 août, le porte-avions participe à une revue navale passée par Pierre Cot, ministre de l'Air. Le Béarn est mis hors service d'août à novembre, période pendant laquelle la 7S1 passe du PL.10 au PL.101, une version améliorée du même avion.

Milieu des années 1930

1934–1935 Reconstruction

Le porte-avions est engagé dans la guerre d'Espagne avec le Commandant Teste. Dès octobre 1936, il appuie les cuirassés de l'escadre patrouillant face à l'Espagne[2], dans le cadre de la non-intervention puis des actions décidées à la Conférence de Nyon.

Seconde Guerre mondiale

De septembre 1939 à avril 1940, le porte-avions est associé à l'un des groupes de chasse, désignés par des lettres, qui donnent la chasse aux “corsaires” de surface de la Kriegsmarine : le groupe I avec le HMS Eagle dans l'Océan Indien, le groupe K avec le HMS Ark Royal est basé à Freetown pour l'Atlantique Sud, le groupe L avec le Béarn dans l'Atlantique Nord, le groupe M avec le HMS Hermes à Dakar[3].

_(15650913407).jpg.webp)

En , il sert au transport de l'or de la Banque de France destiné à payer les avions achetés aux États-Unis et au convoyage des mêmes appareils vers la France; au moment où la France succombe, le Bearn et le croiseur école Jeanne d’Arc étaient présents à Halifax, ayant embarqué un total de 44 Curtiss SBC-4 Helldiver, 23 Curtiss H-75, 6 Brewster B-339 et 33 Stinson 105 mais ils sont déroutés vers les Antilles lors de l'armistice du 22 juin 1940. Le Béarn fut démilitarisé et mis en gardiennage en Martinique durant trois ans conformément à la neutralité du Régime de Vichy vis-à-vis des États-Unis. Repris par les Forces navales françaises libres, il appareille à la remorque le 8 septembre 1943 pour une refonte aux États-Unis au Chantier naval Avondale près de la Nouvelle-Orléans où il va être transformé en transport d’avions. Il reste en Louisiane jusqu'au 30 décembre 1944 date à la quelle il appareille pour la Base navale de Norfolk terminer sa transformation. Il en émergea avec un radar, une DCA plus importante entre autres équipements, et était camouflé aux standards de l’US navy. En mars 1945, il disposait d’une DCA portée à 4 pièces de 127 mm, 24 de 40 mm, et 26 de 20 mm. Le 3 mars le Béarn est à New York où il reçoit des avions et appareille dans un convoi à destination de Casablanca. Le 13 mars 1945 il aborde accidentellement un transport de troupes américains (31 morts sur le transport, 4 sur le Béarn) il relâche aux Açores puis à Casablanca où il arrive le 25 mars. Il débute une période d'indisponibilité jusqu'au 19 juillet 1945[4].

Après-guerre

Après la guerre, il contribue à transporter l'aviation destinée au Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO) en Indochine française avant la Guerre d'Indochine. Le 23 juillet 1946 il est stocké à Toulon sur les quais de l'angle Robert près de la Lorraine puis, affecté au GASM (Groupe d'action sous-marine) le 9 décembre 1948, il sert de bâtiment base pour les sous-mariniers, amarré dans la darse des sous-marins jusqu'au 1er novembre 1966. En 1967, il fut définitivement retiré du service et vendu à des démolisseurs italiens[4].

Installations d'aviation

- pont d'envol : 180 × 27 m

- deux hangars (superposés, l'inférieur étant destiné à la maintenance et aux réparations des appareils) : 124 × 19,5 m

- trois ascenseurs axiaux

- cinq brins d'arrêt :

À l'origine, dans les années 1920, le lest sur les brins d’arrêt est un système de sacs de sable, il est remplacé par des freins mécaniques à friction de type Schneider et Cie-Fieux lors d'une refonte de décembre 1928 à mars 1929[5].

- système de levage : grue de 12 t

- carburant aviation : 115 856 litres d'essence d'avion.

Galerie photographique

Le Béarn après transformation (vers 1928).

Le Béarn après transformation (vers 1928). Le Béarn après refonte (1935).

Le Béarn après refonte (1935). Des Vought V-156F dans le hangar du Béarn.

Des Vought V-156F dans le hangar du Béarn.

Notes et références

- (en) « V-156F », sur voughtaircraft.com, Vought (consulté le )

- Sheldon-Duplaix 2006, p. 52

- Oliver Warner, Geoffrey Bennett, Donald G.F.W. Macyntire, Franck Uehling, Desmond Wettern, Antony Preston et Jacques Mordal (trad. de l'anglais), Histoire de la guerre sur mer : des premiers cuirassés aux sous-marins nucléaires, Bruxelles, Elsevier Sequoia, (ISBN 2-8003-0148-1) p. 85

- https://www.secondeguerre.net/articles/navires/fr/pa/na_bearn.html

- Henri Marty, « Le Porte-avions BEARN », sur Poste des Choufs (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Sources et bibliographie

- Alexandre Sheldon-Duplaix, Histoire mondiale des porte-avions : des origines à nos jours, Boulogne-Billancourt, ETAI, , 223 p. (ISBN 2-7268-8663-9). Ouvrage de référence.

- Alain Pelletier, Les aigles des mers : histoire mondiale des avions embarqués depuis 1910, ETAI, Boulogne-Billancourt, 2006 (ISBN 2-7268-9471-2) Ouvrage de référence.

- Jean Moulin, L'Aéronavale française : les avions embarqués, Marines Éditions, 2006 (ISBN 2-915379-43-2) Ouvrage de référence.