Bushidō, l'âme du Japon

Bushidō, l'âme du Japon (武士道, Bushidō, ou encore Bushidō, the Soul of Japan en anglais) est un ouvrage de l'intellectuel nippon Inazō Nitobe (1862-1933), paru en 1900. C'est une référence en matière de philosophie morale et martiale, particulièrement retenu pour l'aperçu à la fois spirituel et flamboyant qu'il rendit du bushido, et plus largement de la culture et de la mentalité japonaises.

Présentation générale

Contexte et intentions

L'ouvrage fut publié en 1899 à New York, en langue anglaise[1] et à l'attention directe de l'Occident, qui à la suite d'une longue période d'autarcie du Japon sous l'ère Edo, n'avait alors que très peu de notions sur sa mentalité et ses valeurs réelles. Il s'agit d'un développement détaillé des principes et du sens profond du bushido, ancien code moral de la caste militaire samouraï, dont l'influence traversa toute la société japonaise et se perpétue encore aujourd'hui.

Le livre fut traduit en japonais pour la première fois en 1908, mais c'est la traduction faite par Tadao Yanaihara (en) en 1938 qui deviendra la référence en japonais[1] - [2].

Inazō Nitobe, lui-même chrétien et fin connaisseur de la culture européenne tout en aimant profondément son pays, eut à cœur de rédiger un texte de réconciliation, de compréhension mutuelle et de rapprochement, nourri par de multiples références aux philosophies de la Grèce et de la Rome antiques, à la littérature anglo-saxonne, ainsi même qu'à la Bible ou plus épisodiquement au Coran.

Il est également à noter que cette rédaction intervient vingt années seulement après l'abrogation officielle du statut de samouraï par l'empereur Meiji, en pleine modernisation du Japon. Il n'est pas abusif de lire entre les lignes un hommage ému rendu par l'auteur à l'esprit d'un passé féodal depuis peu révolu, dont les valeurs si elles n'étaient pas vouées à disparaître, allaient tout du moins entreprendre une profonde mutation.

On peut légitimement se demander si la volonté de Nitobe de réconcilier le Japon avec l'occident ne l'a pas poussé à enjoliver l'histoire. Bushido est un terme contemporain de Nitobe, utilisé pour dépeindre une certaine vision des valeurs anciennes, vision qui reste encore de nos jours. Les faits historiques et les enseignements anciens que l'on retrouve dans certains écrits célèbres tel Livre des cinq anneaux de Miyamoto Musashi ou le Hagakure se trouvent souvent en contradiction avec ce que Nitobe décrit comme le Bushido. Bushidō, l'âme du Japon reflète donc la vision du Bushido que voulaient donner les intellectuels japonais de l'ère Meiji, à une période où le Japon mettait un terme à la féodalité et où l'histoire fut largement réinterprétée et réécrite.

Remarques préliminaires

- Les parties et sous-parties de la section Bushidō, l'âme du Japon ci-dessous reprennent de manière linéaire la structure des chapitres et des idées choisie par l'auteur.

- Le terme bushido étant entré dans la langue française, il s'orthographie avec une minuscule comme tout nom commun usuel, et sans accent long sur le « o ». L'auteur écrit cependant Bushidō, à une époque où le terme était exclusivement japonais, et avec une majuscule en partie afin d'exprimer son caractère sacré, à la manière dont en théologie par exemple, il arrive fréquemment de trouver des majuscules à des termes comme Voie, Volonté, Ciel ou encore Vie.

Bushidō, l'âme du Japon

Cette partie de l'article rapporte de manière linéaire les principales idées développées par l'auteur et les arguments employés à travers l'ouvrage.

Préface

Inazō Nitobe raconte comment au détour d'une conversation, le professeur et économiste belge Émile Louis Victor de Laveleye s'étonna qu'il ne fût prodiguée aucune éducation religieuse dans les écoles japonaises, et lui demanda comment pouvait alors se former le sens moral. À la suite de cet échange, Nitobe se prit à méditer sur l'origine de ses sentiments moraux et en vint à la conclusion qu'ils ne lui avaient pas été inculqués de manière pré-construite, mais inspirés, comme par une brise portant à travers toute la société japonaise l'empreinte de sa culture et de son histoire. « Le Bushidō m'avait porté son souffle au visage et je l'avais inhalé. »

Aussi, Inazō Nitobe se donne-t-il l'ambition de retranscrire au mieux, à l'intention des Occidentaux, le fonctionnement moral, l'âme de son pays, et au-delà son amour universel de la vertu humaine. Pour rendre le Bushidō plus accessible, l'auteur se propose de dresser chaque fois qu'il le pourra des correspondances entre les enseignements moraux nippons et ceux de la tradition européenne. Il juge utile, à cette occasion, d'excuser par avance un ton qu'il se sait lui-même critique à l'égard des institutions religieuses chrétiennes, affirmant toutefois son profond respect envers le Christ. « Je crois en la religion qu'Il enseigna et transmit aux hommes par le Nouveau Testament, autant qu'en la Loi qui est gravée dans les cœurs. Je crois aussi que Dieu a fait un testament qu'on peut appeler Ancien pour chaque homme, pour chaque peuple - gentils ou juifs, chrétiens ou païens. »

Éthique

L'éthique est un esprit de chevalerie, au sens large du terme. Cette chevalerie, dans toutes les civilisations, se fonde sur des sentiments moraux tels que l'honnêteté, la droiture et le courage sans lesquels aucun véritable engagement, aucun esprit de service ou de sacrifice ne peut voir le jour. Tout don de soi sincère à un certain idéal quel qu'il soit, dénote une âme chevaleresque.

Le choix de ce terme connoté historiquement appelle évidemment à considérer les temps de la féodalité comme un terreau pour les sentiments moraux. Même révolue la chevalerie dans son sens historique, il est toujours intéressant de questionner ce passé pour ce qu'il a su léguer à l'histoire et à la morale, et pour la marque qui en demeure dans l'éthique moderne. Parler de chevalerie au Japon, c'est parler du Bushidō, code moral du samouraï qui fut la référence à l'aune de laquelle se jugea la grandeur d'âme et la noblesse de cœur de bien des hommes, selon un esprit très particulier, propre à ce pays.

Nitobe annonce vouloir mener son ouvrage autour de quatre points relatifs au Bushidō :

- Ses origines et ses sources premièrement.

- Son caractère et son enseignement en second lieu.

- Son influence sur la société japonaise.

- Enfin, sa continuité et sa permanence.

Le Bushidō n'a pas d'origine claire ; il n'est fondé sur aucune doctrine explicite et exhaustive, appuyé par aucune obligation juridique, maintenant sur ses pieds un peuple laissé longtemps sans Constitution et sans institutions suffisantes pour assurer un état de droit. Ses obligations sont purement morales, et mûrissent dans la conscience individuelle au cours de l'existence comme elles grandissent dans la conscience collective à travers l'histoire. Or l'histoire du Japon est militaire. Cette histoire s'est formée sur des conflits incessants, de sorte que la rudesse et la virilité sont devenues des qualités obligatoires qui, éliminant d'elles-mêmes la douceur et la faiblesse, ont fini par occuper toute la place en société. Est alors advenue la nécessité d'un code commun pour restreindre les excès des appétits individuels, d'où l'idée qu'il a pu renaître, du milieu même de la brutalité et de la bêtise primitives, un semblant de préoccupation morale qui dès lors portait la promesse de l'aspiration à la paix, de l'élévation spirituelle et de la vertu.

À la manière de Kant par sa notion d'insociable sociabilité[3], Nitobe développe l'idée que ce passage par la violence est une phase nécessaire dans l'avènement de la moralité, que c'est par la confrontation à la violence que se forge le souci de l'intégrité et du courage. Ce souci est le plus primitif du sens moral, « commun chez la brute et l'enfant », au point qu'il est la base nécessaire même aux spiritualités les plus bienveillantes et les plus paisibles : aucune morale, fût-elle très douce, n'apprécie la trahison et la lâcheté.

Reste qu'il n'y a pas de vraie vertu si à cette base ne viennent pas s'ajouter des idéaux plus élevés. Il convient donc de se demander quelles sont les sources spirituelles qui ont porté ces idéaux dans la conscience japonaise.

Les sources du Bushidō

Les sources spirituelles du Bushidō sont multiples.

Le zen

La première qu'évoque l'auteur est le bouddhisme - et plus précisément son principal courant au Japon : le zen. Le zen « amène le sens d'un calme abandon aux voies du destin, de la soumission tranquille à l'inévitable. » Paix face aux dangers du monde, face au malheur et à la mort, dépassement du soi et de la vie charnelle, harmonie, conscience intime de l'Absolu et passage à une vie surnaturelle… Pour Nitobe, cet éveil spirituel, dont il souligne la ressemblance avec le stoïcisme, vient en tout dernier lieu dans le perfectionnement de l'âme, encore au-delà de l'art et de la vertu.

Le shintō

Vient ensuite le shintoïsme, qui « offre en abondance ce que le bouddhisme ne donne pas », à savoir le sentiment national, la loyauté envers le souverain, le respect de la mémoire des ancêtres, la piété filiale… Selon l'auteur, le shintoïsme porte l'idée de la pureté originelle de l'âme humaine, et agit comme ces miroirs, uniques ornements des temples shintō, qui mettent la conscience humaine face à elle-même, et face au bien, éternellement inscrit en elle. Le miroir « ressemble au cœur humain qui, lorsqu'il est parfaitement serein et pur, reflète l'image vraie de la divinité. »

Cette conscience morale est aussi toute liée à la conscience nationale : le culte de la nature, comme reflet de l'harmonie universelle dans l'âme, engendre l'amour de la terre, du pays, de l'empereur (descendant légitime du Ciel et de la déesse Amaterasu selon le Kojiki), ainsi que tout le sentiment d'unité nationale. Ce patriotisme n'est ni un précepte, ni une obligation religieuse, mais bien plutôt un mouvement de fond dans l'histoire de la société japonaise, que le shintō a su exalter, embellir et mystifier.

Le confucianisme

Pour ce qui a trait, enfin, aux rapports humains dans le cadre de la famille et de la société, à l'éthique du vivre-ensemble ou à la concorde sociale en général, Nitobe souligne l'influence du confucianisme. Confucius lui-même, bien sûr, pour l'harmonie qui se dégage de ses préceptes moraux et politiques empreints de tradition, ainsi que pour leur souplesse - idéale aux yeux d'une caste militaire de samouraïs qui avait quotidiennement à juguler des conflits. Mais aussi Mencius, pour la grandeur d'âme et la compassion fervente de son enseignement. Ces deux auteurs ont si bien su faire autorité dans la société japonaise que leurs textes et leurs maximes transparaissaient dans toute éducation et toute discussion d'importance comme des références indiscutables.

Une simple érudition confucéenne était toutefois très mal vue : il s'agissait avant tout de vivre concrètement cet enseignement, de l'assimiler et de le porter avec soi. L'intellect n'est rien s'il n'est pas gouverné par le sens moral. « On concevait l'homme comme semblable à l'univers dans sa dimension spirituelle et éthique », l'ensemble des phénomènes cosmologiques inspirant l'idée de la perfection et du Bien. Les possibilités de recoupement avec Platon ou certains courants pré-socratiques sont immenses. En l'occurrence, Nitobe cite Socrate : le savoir n'a aucune importance en lui-même ; il ne prend sens que s'il est un moyen débouchant sur une sagesse réelle, effective. Et à cette pensée, il marie celle du philosophe chinois Wan Yang Ming, qui disait que le savoir et l'action ne sont qu'une seule et même chose.

Quant à la parole du Christ, « cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa vertu, et toutes les choses vous seront données par surcroît »[4], il y appose celle du Japonais Miwa Shissai : « Le maître du ciel, de la terre et de toutes les créatures vivantes, s'installant dans le cœur de l'homme, devient son esprit ; ainsi l'esprit est chose vivante et toujours lumineuse. La lumière spirituelle de notre être essentiel est pure et n'est pas affectée par la volonté de l'homme. Jaillissant spontanément dans notre esprit, elle nous éclaire sur ce qui est bien et sur ce qui est mal : on l'appelle alors conscience. Elle est identique à la lumière qui nous vient du Dieu du ciel. »

Bouddhisme, shintoïsme et confucianisme ; Inazō Nitobe reconnaît dans ces trois sources mêlées la ligne morale qui a inspiré et soutenu les Japonais jusque dans les périodes les plus troubles de leur histoire, et qui sous les violences - celles du XVIe siècle et de ses guerres civiles en particulier - a pris le ton volontaire, rude et endurant propre au Bushidō.

La rectitude ou la justice

Nitobe définit la rectitude comme la notion la plus puissante et la plus prégnante dans l'architecture morale du Bushidō ; une capacité à accomplir sans aucune hésitation, ce que l'on se sait raisonnablement le devoir d'accomplir selon le droit et la justice. Il cite à ce propos la maxime célèbre de Taïra Shigetsuke : « Vivre quand il est bon de vivre, mourir quand il est bon de mourir. »[5]

Valeur spirituelle de la droiture

Le rapport de la rectitude à la compassion est rapidement évoqué : s'il faut la bienveillance et la générosité pour faire l'esprit d'un homme vertueux, la rectitude est pour sûr la voie hors de laquelle cet esprit ne peut être acquis. Il cite même à demi-mot la parabole évangélique du Fils prodigue[6] afin de souligner que la droiture est un détachement des désirs mesquins et des passions tortueuses, et au-delà une réconciliation avec l'harmonie céleste.

Conception dégradée du devoir

Reconnaissant dans la droiture une vertu jumelle de la bravoure et une injonction de l'amour, l'auteur la différencie radicalement de tout ce qui n'est que simple sens du devoir. Comme la raison doit savoir commander même quand le cœur vient à manquer, Nitobe admet que le sens du devoir peut être une motivation saine pour épauler la générosité, mais il le juge infiniment inférieur à une loi qu'on s'impose à soi-même par amour, à la manière de l'enseignement chrétien.

Si le sens du devoir se fonde sur la crainte de la réprobation sociale, il est susceptible de dégénérer de manière monstrueuse et irrationnelle, en une sorte de tyrannie inhumaine du sens commun. Considérant cela, Nitobe se montre particulièrement critique sur les habitudes de la société nippone : « Société artificielle - société dans laquelle les hasards de naissance et les faveurs imméritées ont peu à peu institué les différences de classe, société dans laquelle la famille est la seule unité reconnue, société dans laquelle le privilège de l'âge est supérieur à la reconnaissance du talent, société dans laquelle les inclinaisons du cœur doivent souvent s'effacer devant l'arbitraire des usages humains. (…) Ainsi, selon cet artificiel sens du devoir, la mère dans la nécessité devra sacrifier tous ses enfants au premier-né, la fille devra vendre sa vertu pour payer les dissipations du père, et ainsi de suite. (…) Hors de la raison, le sens du devoir devient une monstruosité. Il abritait sous ses ailes tous les sophismes et toutes les hypocrisies, et il serait rapidement devenu le nid même de toutes les lâchetés si le Bushidō ne portait pas en lui un sens aigu et vrai de ce que sont le courage, l'esprit d'audace et la maîtrise de soi. »

Témérité et courage véritable

Le courage est une vertu qui ne se comprend pas sans la rectitude. Une simple témérité qui ne se pose même pas la question de ce qui est bon ou juste ne mérite pas d'être appelé bravoure. Le courage consiste à faire ce qui est juste sans craindre les hasards, le malheur ni la mort. Définition parfaitement identique à celle de Platon : « Le courage est la connaissance de ce que l'homme doit craindre et de ce qu'il ne doit pas craindre. »[7] Il y a ainsi plus de courage à passer pour lâche en refusant de se lancer dans une bataille que l'on juge illégitime qu'à passer pour brave en y mourant.

Excès dus à l'idéal de bravoure

Cette notion de courage est si omniprésente dans la société japonaise qu'elle a pu la rendre déraisonnablement virile et cruelle. L'auteur parle de l'éducation spartiate des jeunes garçons, qui dès le plus jeune âge étaient soumis au froid, à la faim, confrontés au labeur et à la solitude pour forger leur endurance et leur audace. Il regrette que ces excès, encouragés par une société trop militaire, aient pu tuer dans l'œuf les élans bienfaisants de la nature humaine, alors qu'au contraire la chevalerie devrait tout entière converger vers la bonté et la compassion.

La bienveillance et la compassion

L'amour : accomplissement parfait de la société et de l'âme

« Amour, magnanimité, affection pour autrui, compassion et pitié ont toujours été reconnus comme les vertus suprêmes, les ornements les plus sublimes de l'âme humaine. » La pesanteur sociale dût-elle souvent faire oublier cette maxime, Nitobe réaffirme que dans l'âme chevaleresque, toutes les vertus sont présidées par l'amour. La bonté dans une âme, comme la bienveillance dans une autorité quelle qu'elle soit, porte à dimension de l'existence humaine l'harmonie universelle, et accomplit toutes les autres vertus, comme créatrice de volonté et de sens.

Dans une société où la compassion a la place qu'elle mérite, la féodalité peut être tout autre chose qu'un despotisme armé : elle peut être un régime d'obligations mutuelles où l'allégeance est pleinement consentie, et où le souverain lui-même se considère comme le premier des serviteurs de l'État, soumis à l'autorité éternelle de la compassion, de la dignité et du droit. « Soumission fière qui rend digne l'obéissance, subordination du cœur qui garde vivant, dans la servitude même, l'esprit puissant de la liberté. » Le souverain est redevable devant le Ciel, de la bienveillance avec laquelle il traite ou ne traite pas son peuple.

L'équilibre du droit et de la compassion

Nitobe présente la sagesse de l'homme vertueux comme un équilibre entre droit et compassion, la compassion ayant plutôt la nature prévenante et féminine de la tendresse, quand le droit porte la rectitude vigoureuse de la nature mâle. Sur ce point, il résume sa position par un aphorisme de Masamune Date : « Le droit porté à l'excès se fige en dureté, la bienveillance pratiquée sans mesure dégénère en faiblesse », rappelant qu'en vérité les plus braves sont souvent les plus doux, qu'il faut l'amour pour oser bien agir, et que cet amour qui dépasse le simple sentimentalisme n'est que plus parfait de porter en lui la justice.

Un tel amour, dirigé par l'esprit de justice, connaît la valeur des détresses et celle de la dignité humaine : « Le sentiment du malheur est toujours à la source de toute bienveillance », disait Mencius. C'est pourquoi cet amour est capable de porter un homme à travers toutes les vicissitudes, exaltant ses convictions et ses forces : « La bienveillance emporte avec elle tout ce qui tente de lui faire obstacle, aussi facilement que l'eau domine le feu. Les seuls à douter du pouvoir de l'eau sont ceux qui tâchent de noyer un plein chariot de fagots en flammes avec une tasse de thé. »[8].

Un tel amour, est grandeur d'âme, et peut rassembler les peuples les plus dissemblables, car pour quiconque médite la vertu, il ne peut y avoir plus bel idéal que ce qui joint l'humanité à la noblesse des intentions et du jugement.

La poésie comme marque extérieure de bienveillance

Il semble importer beaucoup à l'auteur de désengrener la vision occidentale d'alors, du samouraï comme une brute insensible, et de clamer que la pitié savait émouvoir les hommes, même happés par l'histoire du pays le plus sanguinaire. Il raconte comment un samouraï du XIIe siècle (Noazane Kumagai, qu'il ne nomme pas explicitement), après avoir été contraint par la fatalité de tuer un jeune adolescent à la bataille de Dan-no-Ura, fut si affligé qu'il décida de fuir tous les honneurs et de devenir moine.

Il évoque aussi la manière dont les romans de Bakin firent entrer dans la conscience japonaise le devoir de soigner l'ennemi blessé, ou comment les jeunes hommes à l'éducation martiale de la province de Satsuma s'initiaient aux harmonies délicates des musiques qui apaisent le cœur. Nitobe souligne d'ailleurs que la composition poétique était une discipline courante parmi les samouraïs, et il tient cet éveil artistique qui tâchait de flatter la beauté et la paix de la nature, pour une marque certaine de la mansuétude vivant dans le cœur des hommes même les plus rudes. Le sentiment poétique apprend l'attention et le respect. Il se trouve une excellente expression dans la vertu de politesse.

La politesse

La courtoisie et l'urbanité du savoir-vivre sont des traits particulièrement marqués du comportement nippon.

Attention à autrui

Tout comme il y a une distinction entre la droiture et le simple sens du devoir, on peut comprendre la politesse de deux façons :

- Au degré le plus bas, elle n'est qu'un effort de bienséance, fourni de peur d'offenser le bon goût.

- À un degré élevé, elle est un souci de prévenance et de pudeur, qui manifeste le respect d'autrui et de ses sentiments.

La véritable politesse s'accompagne nécessairement de bienveillance. Elle est une marque de civilisation qui rend plus paisibles et plus aisés les rapports à autrui, ainsi qu'une reconnaissance de la valeur humaine de l'interlocuteur et, selon les occasions, de ses mérites ou de sa position sociale.

Cela reste toutefois une vertu secondaire, qui a pour mérite d'éviter que les autres ne soient dégradées par les maladresses du comportement et du langage : elle vaut pour ce qu'elle peut rendre plus recevables et donc plus effectives, des vertus telles que la bienveillance ou l'honnêteté. Prise pour elle-même, poussée aux excès de l'étiquette et appliquée aux aspects les plus insignifiants du quotidien la politesse n'est qu'une coquille vide tout juste bonne à faire jaser une classe oisive.

Valeur spirituelle de la discipline

La recherche de la sobriété et de l'élégance, en revanche, est un cas à part car elle reflète une aspiration de l'esprit à la beauté. À la manière de Herbert Spencer, Nitobe voit dans l'économie du mouvement et la recherche de sa pureté une expression de la grâce.

C'est le cas pour la cérémonie du thé (chanoyu ou cha-no-yu), par exemple. Il y a à la base d'un protocole rébarbatif des motivations d'ordre spirituel et moral :

- « Nos cérémonies élaborées dénotent le long cheminement, la lente élaboration, vers la méthode la plus appropriée pour atteindre à un certain résultat. S'il y a une chose à faire, il existe très sûrement la meilleure des façons possibles pour la faire, et cette façon doit être à la fois la plus sobre et la plus élégante. (…) Un examen très attentif de la cérémonie du thé démontre que la voie suivie épargne aux officiants le maximum de temps et de gestes inutiles ; en d'autres termes, qu'elle représente la meilleure utilisation de l'énergie - et par conséquent, selon la réflexion de Spencer, qu'elle est la plus gracieuse. »

Appliquée à partir de ces motivations, la bienséance devient une maîtrise de soi, une emprise de l'esprit sur le corps. « La plus simple des choses peut devenir un art d'un extrême raffinement et une culture de l'esprit. » Ce qui importe pour célébrer une cérémonie du thé, ce n'est pas le protocole en lui-même, mais le fait que chaque mouvement naisse d'une aspiration spirituelle à la paix et à la grâce.

De la même manière dans les gestes quotidiens et les rapports humains, la politesse naît d'un esprit plongé dans l'attention à ce qu'autrui est et éprouve. Se mettre sous le soleil pour parler à quelqu'un qui en endure la chaleur, déprécier un présent ou une attention pour mieux apprécier la qualité humaine de celui à qui on l'offre. C'est une forme détachement spirituel à vocation sociale : s'extraire de soi pour aspirer continuellement à l'idée du respect dû et de la dignité d'autrui.

La véracité et la sincérité

La sincérité est un esprit de vérité sans lequel toute chose reste comme vide et sans valeur, à commencer par la politesse qui quand elle est insincère devient un artifice hideux, voire un mensonge. « Sans sincérité il n'y a rien », dit Confucius[9], ce que l'on pourrait comprendre comme : sans sincérité, tout est vide d'humanité, de vérité, de vie, de lumière…

L'auteur parle des formes de politesse qui quotidiennement adoucissent ou travestissent la réalité comme de formes vides. Ces formes vides sont omniprésentes dans les activités commerciales par exemple. C'est pourquoi il aurait été impensable du temps des samouraïs qu'ils fussent proches de quelque manière des marchands et des richesses. Il était infiniment mieux vu, par exemple, qu'ils côtoient les paysans, apprennent à cultiver la terre et tâchent de vivre humblement, le commerce et l'argent étant perçus comme des tentations contre l'intégrité et donc des dangers pour l'homme de pouvoir et de décision.

En effet, l'honnêteté de l'âme chevaleresque demande de n'attendre aucune autre récompense que le prix tout spirituel de la vertu. Dans les faits, elle requiert de subir l'iniquité sans céder, et ne prémunit en rien contre les fourberies du monde. Fréquenter de trop près les milieux d'argent, c'est être perpétuellement invité à adopter soi-même la malhonnêteté pour y répondre. Considérant toutefois les faits observables du commerce international de son temps, Nitobe note avec un certain contentement que contre toutes les apparences immédiates, l'honnêteté dans les affaires se montre la plus payante sur le long terme, alors que les méthodes tortueuses ne finissent par apporter que déshonneur et discrédit.

L'honneur

L'honneur est une conscience de la dignité et de la valeur que l'on résout de préserver en soi. Il se conserve et se transmet par le nom, qui devient pour lui un habitacle. Une offense à ce nom est une offense à la dignité de l'homme qui le porte.

Valeur morale du sentiment de honte

La capacité à garder de soi une certaine estime ou à éprouver de la honte est la marque la plus vive et la plus évidente d'une conscience morale. Citant l'exemple de la Genèse, l'auteur dit que le premier châtiment qui s'infligea à Adam et Ève, et dont naquirent après seulement les douleurs et l'exil, fut le sentiment de honte[10], parce qu'il était celui qui tenait avant tout autre à leur dignité, spécificité de leur humanité. « La honte est la terre où poussent les vertus », dit encore Mencius[11].

Conception dégradée de l'honneur

Il est vrai toutefois qu'il y eut parmi les samouraïs un culte maladif de l'honneur qui dégénéra en susceptibilité belliqueuse et en orgueil, et qui mena à de nombreuses exactions tout à fait intolérables. Mais cela n'était qu'une déviance pleine de fausseté du Bushidō, un manque de bienveillance et de patience. Aux yeux du sage, l'emportement est méprisable quand il veut protéger un honneur mesquin, sans préoccupation de ce qui est vrai et juste. « Quand les autres te blâment, ne les blâme pas, quand ils crient de colère après toi, ne leur renvoie pas leur colère. Songe que tu n'as pas été parfait dans l'accomplissement de ton devoir, et que la félicité ne vient qu'une fois que la passion et le désir ont disparu. »

Nitobe regrette que la patience n'ait pas su suffisamment équilibrer le souci de l'honneur, et qu'il n'ait atteint l'esprit que de quelques hommes éclairés que l'honneur n'était pas une reconnaissance bercée par la flagornerie de la société, mais une estime silencieuse de soi-même pour laquelle on se tient prêt à sacrifier sa réputation aussi bien que sa vie quand en conscience on s'en estime le devoir.

Le devoir de loyauté

Inazō Nitobe voit dans la loyauté la vertu la plus spécifique de l'esprit nippon. Non pas que la déloyauté ait été de mise dans les autres civilisations, bien sûr, mais aucune n'a conçu et appliqué cette notion de manière aussi radicale. Au point d'ailleurs, qu'il est difficile pour un étranger de voir dans les applications japonaises de la loyauté autre chose qu'une machine inhumaine et arbitraire à broyer des innocents.

Allégeance

Pour illustrer ce propos, il reprend brièvement l'histoire d'un enfant qui, afin de protéger la vie du fils de Sugawara no Michizane, bienfaiteur du Japon alors exilé et pourchassé, décida de sacrifier la sienne et d'offrir sa tête à la place de celle du petit seigneur. Nitobe reconnaît qu'à la mentalité occidentale qui conçoit avant tout l'égale valeur de chaque vie humaine, cette histoire ne peut sonner qu'atrocement, mais il défend le sens nippon qui place la valeur d'un individu sous celle de son engagement, et souligne que bien qu'inhumain, ce sacrifice est beau parce qu'il est libre.

Il évoque aussi l'histoire de Taira no Shigemori, fils aîné de son clan qui devant la rébellion menée par son père - rébellion qu'il désapprouvait - fut écrasé sous la douleur de devoir parjurer soit la loyauté qui le liait à son daimyō soit la piété filiale due à son père, et pria que le Ciel lui envoie la mort pour le libérer d'un monde où il ne pouvait plus « être à la fois pur et juste. » Ce type de situation, où deux obligations légitimement contractées viennent à se contredire, est la situation cornélienne par excellence pour l'esprit nippon. Mais selon le Bushidō, l'ultime loyauté doit malgré tout revenir à l'allégeance la plus large, celle qui engage l'intérêt du plus grand nombre. La loyauté inviolable est donc celle due à la nation (incarnée par l'empereur dans le cas du Japon, à ne pas confondre avec l'État, longtemps gouverné par le shogun). L'individu doit ne plus exister que « comme une parcelle du grand corps. »

Loyauté et liberté de conscience

Selon l'auteur, cette allégeance toute politique n'empêche pas l'engagement spirituel ou religieux qui, lui, ne se noue qu'entre l'individu et le divin. On peut tenir sa vie à disposition de l'État tout en gardant son honneur et son nom pour le Ciel uniquement. Selon la formule évangélique, il s'agit ni plus ni moins de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu[12].

Le serviteur en profond désaccord avec son maître ne contredit pas un instant l'esprit de loyauté s'il tente de convaincre ou de faire part de ses arguments. Et si cela s'avère insuffisant, il reste libre de démissionner de ses fonctions ou, au stade le plus critique, d'accomplir le suicide rituel.

L'éducation et l'entraînement du samouraï

S'il est vrai que des capacités subtiles comme la prévenance, la délicatesse ou l'intelligence sont appréciées comme celles qui parachèvent une âme chevaleresque, il faut admettre que l'éducation du samouraï insistait bien plus fortement, en premier lieu du moins, sur les capacités plus rudes : caractère, endurance, courage. À l'érudition, la sensibilité ou la finesse du savoir était préférée une sagesse plus virile à laquelle suffisaient la bienveillance et la bravoure.

L'esprit de décision

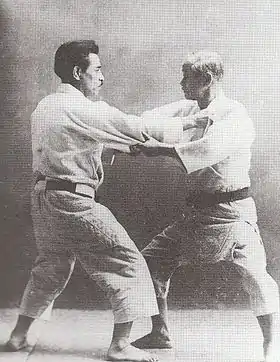

Le but était de former des hommes d'action. L'enseignement de la littérature, de l'art ou de la philosophie n'avait de valeur qu'en tant qu'il exaltait le courage ou la vertu et développait un sens plus efficace de la stratégie et de la diplomatie. Toute la partie intellectuelle de cette formation - qui s'ajoutait bien sûr à l'entraînement physique : escrime, tir à l'arc, équitation, ju-jitsu, etc. - était à visée politique et surtout morale. L'enseignement des mathématiques et de l'économie était jugé moins digne et laissé à des fonctionnaires de plus bas rang. L'éducation morale exigeait impérieusement d'éradiquer l'amour de l'argent. Même sous leur dimension plus spirituelle, les mathématiques étaient repoussés au même titre que la métaphysique ou la théologie, au rang des disciplines abstraites, inutiles à l'action et à la prise de décision. Des trois qualités attribuées par Francis Bacon à l'étude[13] - plaisir, ornement et habileté de l'esprit - la dernière était de très loin préférée aux autres. Confucius : « Si apprendre sans réfléchir est peine perdue, réfléchir sans apprendre est dangereux. »[9] C'est le caractère qui accomplit l'homme et non l'intelligence, l'âme et non l'esprit.

Le statut du maître

Le maître, à qui revenait d'enseigner la jeunesse, se devait mille fois plus que toute autre chose, plus que l'érudition ou la subtilité de l'esprit, d'être irréprochable de caractère, de droiture et de dignité. La formation morale et l'éducation spirituelle étaient d'une valeur immatérielle et incalculable ; il eût par conséquent été impensable et déshonorant de vouloir les monnayer. Le maître vivait d'offrandes et de dons spontanés, mais se devait de refuser toute rétribution à proprement parler.

Le contrôle de soi

Conserver une dignité toute stoïque en chaque occasion, retenir les larmes, étouffer les plaintes. Cela pourrait passer pour de la dureté et du manque de cœur ; selon Nitobe, cela apprend tout au contraire le véritable prix de la détresse humaine, et développe une attention plus subtile aux sentiments d'autrui. Laisser s'épancher en public même le plus naturel et le plus bienfaisant des sentiments aurait été considéré comme une attitude efféminée. Ces sentiments ne devaient s'exprimer qu'en privé, et le sanglot n'était que plus beau d'être à peine deviné au milieu du silence.

Évoquant les élans passionnés de la charité, Nitobe dit leur trouver la beauté de « l'esprit irrésistible de la sincérité et de la ferveur », mais cela reste trop éloigné de la mentalité nippone qui n'apprécie pas les éclats d'éloquence. Parler trop ouvertement des choses spirituelles ou intimes serait perçu au Japon comme inconvenant et superficiel. « Sens-tu le fond de ton âme remué par des choses profondes et tendres ? C'est le moment où la semence germe. Ne la trouble pas de ton discours. Laisse l'œuvre s'accomplir seule, dans le calme et le secret. »

Quant aux sentiments trop irrépressibles - surtout la perte et le deuil - la dérision ou la poésie leur étaient appliquées comme des exutoires, « une brise sur les brumes de la rage ou de la douleur. » Ainsi une mère ayant perdu son petit garçon rêve-t-elle le cœur brisé que son fils est parti chasser les libellules vrombissantes :

- « Jusqu'où ce jour, en chasse, je m'interroge,

- Ira mon petit chasseur de libellule ? »

Masque parfois malsain de l'affliction qui embrasse le rire, parfois encore contrefait en de « monstrueuses contorsions » de la nature humaine, mais marquant toujours une aspiration à la paix de l'âme face au destin ; caractère si particulier d'une société influencée par le zen, où domine la croyance profonde que l'âme de ce qui est mort perdure intensément dans ce qui vit encore, et que bien vite l'affliction doit retrouver le goût du quotidien et accueillir l'avenir. Pour l'auteur, c'est ce que Démocrite appelait déjà le Souverain Bien ou l'euthymie, abandon tranquille à l'absolue Volonté.

Le suicide rituel

Nitobe est conscient que le suicide rituel (seppuku ou hara-kiri) est une coutume choquante pour la mentalité occidentale, bien que selon lui le théâtre ou la peinture en Europe soient parcourus par de semblables actes (le Jules César de William Shakespeare, la mort de Caton d'Utique peinte par le Guerchin ou décrite par Joseph Addison).

Le seppuku est un acte de transfiguration de la vertu : offrir sa vie par amour pour une cause ou pour un principe est l'ultime acte symbolique par lequel on lie son âme au destin de la chose aimée. C'est un passage à une vie immatérielle, d'un ordre supérieur. Le choix du ventre comme zone à transpercer découle de la croyance selon laquelle y siégeraient l'âme, la volonté et les affections - croyance partagée par la tradition biblique si l'on en croit les expressions relatives aux entrailles utilisées par Moïse, David ou Isaïe dans l'Ancien Testament.

Pour l'auteur, l'essence du seppuku tient en ces mots : « J'ouvrirai le chemin de mon âme et je vous la montrerai telle qu'elle est. Voyez si elle est souillée ou pure. » S'immoler soi-même est bien plus qu'un simple suicide quand il s'agit de l'ultime recours pour racheter l'infamie, refuser ce que l'on désapprouve ou offrir sa vie pour ce que l'on juge juste. La mort de Socrate, si parfaitement volontaire, était pourtant bien plus qu'un suicide ; Platon lui-même, qui désapprouvait l'acte du suicide, n'a jamais apposé ce mot sur la mort de son maître. Dans une longue citation du Tales of Old Japan de Mitford[14], la cérémonie du seppuku est précisément décrite, insistant sur l'opposition entre le caractère répugnant et épouvantable du suicide en lui-même, et l'honneur superbe et chevaleresque du condamné.

À nouveau, Inazō Nitobe regrette que ce qu'il tient pour une coutume noble se soit vu dégénérer en une dévalorisation de la vie de tant et tant de samouraïs qui coururent à la mort sans aucune raison valable, alors que pour le Bushidō, la mort qui ne regarde pas la justice mais les honneurs populaires est une mort lâche. Le brave meurt par conviction, tout comme il endure tant que cette conviction lui indique de vivre encore. Mencius : « Quand le Ciel est prêt à donner un grand destin à quelqu'un, il commence par exercer son esprit par la souffrance, ses nerfs et ses os par l'effort. Il soumet son corps à la faim, le condamne à l'extrême pauvreté, ruine toutes ses entreprises. Par toutes ces épreuves, il stimule son esprit, fortifie sa nature et réduit ses faiblesses. »[11] C'est, en somme, à la vérité céleste de la justice de dire quand vivre et quand mourir, comme l'exprime cette parole du Christ : « Celui qui perd sa vie pour moi, la gagne ! »[15] Quels que soient les mots pour la dire, les institutions ou les mœurs qui l'appliquent, cette intuition morale est identique pour tous les hommes et pour tous les peuples.

La réparation

Quant à l'institution de réparation, ou de revanche, elle trouve son exact équivalent dans les duels que les Européens savaient si bien organiser au XVIIe siècle. Cette coutume, primitive et inacceptable dès qu'est instauré un état de droit accompagné d'institutions juridiques suffisantes, est pourtant un facteur de préservation et d'harmonie sociale quand ces institutions manquent. L'esprit de vengeance découle du plus primitif sentiment de justice et d'équité. Toutes les nations sont passées par la loi du talion à l'époque où ne se présentait aucun autre recours satisfaisant. Cependant, il n'était acceptable selon le Bushidō de chercher réparation que pour les torts infligés à autrui. Les torts personnels devaient être acceptés et pardonnés - à noter que les torts infligés à la famille proche étaient considérés comme personnels. Cette nuance introduit la distinction entre la revanche, basée sur un souci moral d'équité, et la vengeance qui n'est qu'une injonction de l'orgueil.

L'histoire de la « vendetta d'Akō » (ou « histoire des 47 rōnin »), célébrissime au Japon, est un parfait exemple de réparation. En 1701, le daimyō Asano Naganori, en visite à la cour du Shōgun à Edo, blessa un haut fonctionnaire après que celui-ci l'eut ouvertement insulté, ce pour quoi il fut condamné à se donner seppuku. Son clan fut déchu, ses terres saisies et ses samouraïs relégués au rang socialement infamant de rōnin - samouraïs errants. Ces derniers planifièrent alors pendant près de deux ans l'assassinat de Kira Yoshinaka, le fonctionnaire qui avait insulté leur seigneur. Ils furent eux-mêmes condamnés au suicide rituel et s'exécutèrent fièrement. L'histoire de leur revanche fut par la suite considérée comme un exemple de loyauté et d'honneur et élevée au rang de « légende nationale ».

Le suicide comme la réparation sont sans nul doute devenus obsolètes dans un état de droit ; l'esprit fier sur lequel ils sont fondés peut cependant demeurer, vif même au milieu des instances.

Le sabre, âme du samouraï

Le sabre est le symbole de la force et de la volonté qui tirent la justice et le droit de leur impuissance terrestre. Le samouraï peut reconnaître son éthique dans la phrase de Mahomet : « L'épée est la clef du Ciel et de l'Enfer. »

L'enfant de samouraï portait le sabre et apprenait son maniement dès le plus jeune âge. Sabre en bois d'abord, puis petit sabre émoussé, et ce progressivement jusqu'au daishō définitif, seulement à mesure que mûrissaient en lui les sentiments de respect et de responsabilité inhérents au privilège de porter les armes.

Le sabre, dans son sens profond et pour les devoirs qu'il conférait, était révéré au point d'être régulièrement placé sur les autels. La tâche qui incombait au forgeron était tout à la fois artistique, morale et sacrée. La beauté de l'arme, sa lame avant tout, beauté alliant la délicatesse à l'écrasante puissance, exprimait la profonde respectabilité de cet objet de force pacificatrice dont le seul but devait être de maintenir la concorde sociale et de guetter les appétits destructeurs à abattre.

Rien n'était plus méprisable et plus éloigné de la chevalerie que de ternir sous le sang l'éclat d'une lame par simple emportement ou, pire, par jeu et par plaisir.

L'idéal du Bushidō était la paix, et il était connu de tout samouraï un tant soit peu assagi que la patience et la clémence portent les fruits les plus profitables alors que, comme le dit la maxime adressée à Pierre par Jésus, celui qui tue par le sabre se voue à périr par le sabre[16].

Quelques remarques

- Ce chapitre, le plus long après celui du suicide rituel, est aussi celui qui concerne le moins directement le bushido.

- Nitobe entreprend principalement de démentir les préjugés occidentaux du début du XXe siècle sur la condition de la femme japonaise. Il le fait à grand renfort d'exemples et de mises en situation qui, s'ils ne reflètent plus pour la plupart la réalité du Japon d'aujourd'hui, laissent transparaître un esprit dont de vives marques demeurent encore.

- Ses convictions personnelles sur la question féminine - à considérer avec le recul qu'exigent l'époque et les références culturelles - pourraient se résumer en un traditionalisme éclairé : à la fois ouvert à l'amélioration des libertés et des droits civiques des femmes afin que ceux-ci deviennent effectivement similaires à ceux des hommes, mais soucieux que la société conserve une structure saine, qui reconnaisse les différences naturelles entre les sexes ainsi que leurs qualités et vocations respectives.

- Globalement, ce chapitre renvoie à la condition de la femme de l'époque féodale, qui à peu de chose près demeura la même sous l'Ère Meiji - la violence des pratiques samouraï en moins. Les revendications féministes n'apparaîtront que dans les années 1920, et il faudra encore attendre 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation américaine pour voir véritablement évoluer le droit des femmes (droit de vote, mixité dans l'éducation, droit à l'interruption médicale de grossesse). L'évolution des mentalités quant à elle, ne suivra que plus tard encore, à partir des années 1970 et 1980.

Grâce, respect, honneur

La femme est perçue comme un bel être, dont la nature intuitive reste souvent mystérieuse et inaccessible à la logique grossièrement arithmétique de l'esprit masculin.

Si sa fonction sociale demeure essentiellement domestique, elle n'en jouit pas moins d'une considération que, pour sûr, d'autres pays ne lui accordent pas - Nitobe cite à ce propos la formule vulgaire alors très en vogue en Allemagne : « Kinder, Küche, Kirche » (« enfants, cuisine, église »). La femme japonaise n'a pas à être pusillanime ni à subir sans réponse les caprices autoritaires des hommes. Bien sûr, elle doit demeurer courtoise en toute situation, et son emportement serait regardé avec encore moins d'indulgence que celui d'un homme. La politesse et la grâce lui sont d'ailleurs enseignées dès le plus jeune âge, avec la même dimension morale et spirituelle que l'auteur a décrite jusqu'ici, et l'expression des élans les plus doux de la nature féminine est particulièrement appréciée quand elle se fait par la composition poétique ou musicale, la littérature, la danse…

Mais plus que toute autre chose, il est généralement exigé de la femme qu'elle sache montrer le même esprit de service et de sacrifice que n'importe quel homme. Une fille de samouraï apprenait le maniement du sabre et celui du kaiken (sorte de stylet acéré) ; il lui était demandé de défendre l'honneur de sa famille et de son nom aussi farouchement que le père ou l'époux l'auraient fait à sa place. Le foyer devait représenter pour la femme cette même valeur indéfectible que le seigneur représentait pour l'homme et le pays pour le seigneur.

Un manque de droits à corriger mais un modèle traditionnel à préserver

Le Bushidō demeure somme toute une morale virile, bâtie par des hommes et pour les hommes. La rudesse des perspectives qu'il ouvrit aux femmes fut injuste à bien des égards. Ainsi la femme, en plus d'avoir souvent à protéger sa progéniture, son foyer ou l'honneur de son nom, devait rester vigilante aux basses intentions des hommes, prête à défendre sa chasteté jusqu'à commettre le suicide si la menace du viol venait à se présenter en l'une des nombreuses occasions où elle se retrouvait seule confrontée à la bestialité masculine.

Il ne peut être nié que le Japon, tant qu'il demeura aux mains d'une caste militaire presque exclusivement masculine, traita la femme de manière inférieure et parfois inhumaine. Cet état de fait devait changer, et il est sain que la femme obtienne des garanties juridiques de dignité et de liberté.

Toutefois, Nitobe estime que cette évolution doit s'accomplir paisiblement, sans démesure militante et surtout sans confondre « inégalités et différences. » Un changement trop abrupt déstructurerait dangereusement la société et n'irait ni dans le sens de l'intérêt commun ni vers l'épanouissement des femmes. Une partie non négligeable des modèles traditionnels correspond à une réelle vocation naturelle des sexes qui concourt directement à l'harmonie sociale.

L'influence du Bushidō

Ce chapitre, sans doute le plus poétique en termes d'écriture et le plus passionné pour l'amour qu'il témoigne à la nation japonaise, traite de la manière dont l'idéal vertueux du samouraï sut élever et ennoblir toute la volonté populaire nippone.

Le modèle populaire du samouraï

Nitobe compare l'éclat spirituel du Bushidō à la lumière du levant qui, avant d'atteindre la grande vallée qu'est le peuple, n'éclaire que les hautes cimes, ces rares âmes proches de la sainteté. Mais « les vertus [n'étant] pas moins contagieuses que les vices », cette lumière s'est rapidement offerte au pays tout entier.

Le modèle aristocratique du Japon eut ce mérite de présenter, comme un parfait et noble idéal au grand nombre, l'esprit d'honneur et d'équité qui s'était développé dans sa caste dominante. Cette caste fût-elle coupée du peuple, lointaine et restreinte en nombre, elle apparut presque partout comme une image inviolée et quasiment intemporelle de la vertu, et par conséquent elle fut une grande source d'inspiration populaire.

Aussi le samouraï était-il au centre de tous les esprits, de tous les contes, des chants et des pièces jouées en pleine rue. L'imaginaire de chaque enfant japonais, garçonnet comme fillette, vibrait des épopées romantiques, des haut-faits et des vertus chevaleresques. Le galant Jiraiya, Noazane Kumagai, Musashi, Ganryū, les 47 rōnin d'Akō sont, entre bien d'autres, autant de personnages charismatiques et populaires.

Le Bushidō, au cœur de l'unité nationale japonaise

Tout cela convergea à bâtir une société faite d'âmes dévouées, endurantes et impétueuses, élevées et exaltées par l'idéal moral du samouraï, ce Yamato-damashii (l'Esprit du Japon) que portait le Bushidō. Si la religiosité est, selon l'acception de Matthew Arnold, « la moralité touchée par l'émotion », alors peu de courants éthiques laïques peuvent, autant que le Bushidō, prétendre avoir atteint un stade religieux.

Ainsi Motoori Norinaga chantait-il :

- « Îles de ce Japon sanctifié !

- Que votre esprit Yamato

- Soit admiré par les étrangers,

- Alors - embaumant l'air illuminé par le soleil du matin,

- Que la fleur de cerisier s'envole, sauvage et belle ! »

La fleur de cerisier

Allant jusqu'à reconnaître dans ce symbole une part de l'âme japonaise, Inazō Nitobe exalte la fleur de cerisier dans des termes suffisamment poétiques et lumineux pour qu'ils ne vaillent pas la peine d'être reformulés :

- « La fleur de cerisier a depuis longtemps été la fleur préférée de notre peuple et l'emblème de notre caractère. Fleur sauvage embaumant au soleil levant.

- L'esprit du Yamato n'est pas une plante fragile et tendre, c'est une pousse sauvage, naturelle. Elle est née de notre sol. Dans son essence, elle est le produit originel et spontané de nos climats. Le raffinement et la grâce de sa beauté interpellent notre sens esthétique comme aucune autre fleur ne le fait.

- Nous ne pouvons partager l'admiration que les Européens portent à leur rose, à laquelle il manque la simplicité de notre fleur. Les épines que la rose cache sous sa douceur ; la ténacité avec laquelle elle s'accroche à la vie, comme si elle repoussait ou craignait la mort, comme pour lutter contre une fin prématurée et finalement faner sur sa tige ; ses couleurs trop vives et son odeur lourde, ce sont là des traits tellement différents de notre fleur, qui ne porte ni poignard ni poison sous sa beauté, qui est toujours prête à quitter la vie dans un souffle à l'appel de la nature, dont les couleurs ne sont jamais fastueuses, et dont la senteur légère ne lasse jamais !

- L'odeur est volatile, éthérée comme l'haleine de la vie. Les senteurs ont quelque chose de spirituel. Lorsque le délicieux parfum de la fleur de cerisier emplit l'air du petit matin au moment où le soleil monte, inhaler le souffle même de cette journée magnifique est une sensation si stimulante que j'en connais peu d'aussi intense.

- La saison aux douces senteurs de la fleur de cerisier soulève la nation tout entière et appelle chacun hors de sa demeure. Les corps oublient pendant un temps labeur et besogne, les cœurs oublient passion et chagrin ! Une fois ce court plaisir passé, tous retournent à leur travail journalier avec une force ressourcée et de nouvelles résolutions.

- Mais cette fleur, si délicate, si éphémère, portée partout où le vent souffle, et prête à disparaître à jamais après avoir exhalé une bouffée de parfum, cette fleur est-elle donc l'image du Yamato-damashii ? L'âme du Japon est-elle si piteusement mortelle ? »

La continuité du Bushidō

« L'âme du Japon est-elle si piteusement mortelle ? » vient de demander l'auteur. Question d'autant plus douloureuse - d'autant plus belle ! - qu'il semblera devoir y répondre « oui ». La modernisation du Japon sous l'ère Meiji marqua indéniablement la mort du Bushidō sous sa forme historique ; elles précipita la désuétude de la caste samouraï, et avec elle celle d'une certaine cérémonie des rapports humains et d'un sens vigoureux de la liberté. Les lois, les droits, les habitudes et les mentalités : tout fut plus bouleversé en l'espace de quelques décennies qu'il ne l'avait été durant plus de mille ans.

Si l'ouvrage se clôt sur des mots plus recueillis, plus amers aussi, c'est qu'il faut cerner en Nitobe cet homme profondément amoureux de sa culture et de son histoire, qui vécut tout à la fois l'exaltation presque intimidante du progrès faste, et la tristesse des incertitudes identitaires. L'hommage qu'il rend au bushido sonne comme l'une de ces élégies dont on honore parfois l'être aimé et perdu. Pourtant il n'y a dans ces deux derniers chapitres aucune marque de rancœur, aucun conservatisme, aucun repli ; seulement la conviction fière, toujours brave et toujours digne, que les temps anciens doivent accepter la mort avec joie quand vient leur heure s'ils veulent léguer noblement les trésors dont ils sont faits aux temps nouveaux. Car ce qui meurt librement prend un parfum d'éternité.

Le ton est par moments plus indigné, la rhétorique plus rude. Mais quand Nitobe attaque le pragmatisme ou l'utilitarisme anglo-saxons, il ne faut pas y chercher la polémique. Ce qu'il exprime avant tout, c'est sa foi vivante en l'esprit japonais : sa certitude qu'aucune pensée trop matérialiste ne saurait satisfaire un pays dont toutes les racines sont spirituelles, et que même quelques grands bouleversements ne sont pas assez pour balayer sept siècles de développement moral et d'idéal vertueux.

Ainsi le Bushidō peut très bien mourir et son esprit demeurer. Ce qui importe est ce qu'il lègue.

Le Bushidō est-il toujours vivant?

Pendant plus de sept siècles donc, le Bushidō a imprégné le Japon et forgé son caractère. Il est évident qu'il ne pouvait simplement déchoir et disparaître sous des influences extérieures. L'ère moderne a certes renversé la société féodale qui l'avait vu naître, mais l'esprit du Bushidō, quelles que soient ses formes extérieures, quel que soit le nom porté, est une part indiscernable de chaque Japonais et l'essence même, la force motrice de la nation japonaise.

La valeur impérissable de la nation

La nation, précisément, est une notion fondamentale pour Inazō Nitobe. Elle est, avec la famille, l'un de ces tout premiers cercles qui créent l'identité et le caractère, éveillent la conscience aux semblables, apprennent à discerner le commun et à aimer. En ce qu'elle pose un ensemble plus grand que l'individu, en ce qu'elle inculque le sens du service et du don de soi, la nation n'a pas à être le nid du narcissisme et de l'intolérance. Bien au contraire elle peut être une source inestimable de moralité et d'humanité.

Nitobe s'oppose profondément à l'idée alors en vogue dans certains milieux européens, que le sentiment national serait une entrave au sens universel et à la paix. Il prend pour exemple les propos de l'anthropologue français Gustave Le Bon[17] qui affirme : « Les découvertes qui sont le fruit de l'intelligence sont un patrimoine commun à toute l'humanité ; les qualités ou les défauts personnels constituent le patrimoine exclusif de chaque peuple. »[18] Considérer cela, vouloir réduire l'humanité à sa seule intelligence et gommer les qualités particulières des peuples, ce serait les condamner à perdre leur identité, leur caractère et jusqu'à leur âme. C'est une vision affreusement tronquée et dangereuse que celle qui substitue à l'universalité une uniformité morbide et froidement rationnelle. La raison seule ne suffit à rien : une intelligence sans caractère, que ne pousse aucune volonté, reste inactive et vide de sens. Un esprit sans âme ne va nulle part. C'est tout au contraire le chatoiement et la variété des individus et des peuples qui appellent un sens vivant et vrai de l'universel. Ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui élève l'homme a ses expressions dans toutes les civilisations ; mais sans héritage d'une culture et d'une histoire, sans patrimoine fièrement aimé, qu'est-ce qui peut donner forme à tout cela, qu'est-ce qui peut le faire vivre dans les cœurs et entre les peuples ?

Plus que nulle autre nation peut-être, le Japon mourrait s'il devait perdre son caractère et son identité propre. Le Bushidō a fait couler jusque dans les veines du plus humble paysan le goût de l'honneur, du sacrifice et de la pudeur. Il a consacré l'amour populaire de la nation et de la vertu, et a laissé derrière lui la figure - passée mais à jamais inspirante - du samouraï.

Par-delà le bushido, l'esprit du Bushidō

Une idée portée avec force par l'auteur, est que ceux-là mêmes qui accompagnèrent le grand tourbillon de la restauration et de la modernisation, tels Saigo Takamori, Taisuke Itagaki ou Toshimichi Okubo, étaient portés par l'idéal du samouraï. Le Bushidō était la force qui animait la nation ; il fut aussi celle qui présida aux transformations du pays. Et tout l'élan de la modernisation fut libre et consenti. Le diplomate américain Townsend Harris en témoigna lorsqu'il écrivit : « Il nous est répété chaque jour combien l'Europe a influencé le Japon, et nous méconnaissons que les changements que ces îles ont connus étaient entièrement autodéterminés, que les Européens n'ont rien enseigné aux Japonais et que c'est le Japon qui de lui-même a choisi d'apprendre auprès des Européens des méthodes d'organisation, aussi bien civiles que militaires, qui jusqu'à présent se sont avérées être efficaces. » Le temps était venu où le Japon devait se renouveler, abandonner les castes pour se donner les institutions et les infrastructures qui lui manquaient ; alors tel l'un de ces samouraïs qu'il avait si longtemps portés, le Bushidō par trop militaire, devenu une entrave à l'intérêt général et au progrès du droit, se retira et offrit dans sa mort son esprit à l'avenir.

Ainsi il est vrai qu'on ne croise plus à travers les campagnes ces samouraïs itinérants marchant à la rencontre de leur destin, mais encore il se trouve çà ou là quelque étudiant « non peigné, vêtu d'un costume sans forme, tenant dans sa main un livre et marchant tel un roi à travers les rues avec un air d'indifférence totales aux choses de ce monde ; l'un de ces jeunes princes pour qui la terre et trop petite et les cieux trop bas, (…) qui habite des châteaux d'air, vit des mots éthérés de la connaissance et d'un peu d'eau fraîche, dont les yeux scintillent du feu de l'ambition, l'esprit assoiffé de savoir, et qui récite encore le répertoire de la loyauté et du patriotisme, tel un gardien de l'honneur national. » Certes, l'exemple échevelé de l'étudiant va-nu-pieds (auquel Nitobe reconnaît avec tendresse « ses vertus et ses ridicules ») a certainement perdu de sa validité depuis 1905 ; au fond peu importe : ce que cela veut dire, c'est qu'aujourd'hui où le droit a succédé aux armes, on peut tenir un livre en étant rempli du même esprit qu'avait le samouraï tenant le sabre.

L'échec des missions chrétiennes au Japon

Le relatif échec du christianisme au Japon trouve l'une de ses causes dans l'attitude longtemps condescendante des missionnaires occidentaux, qui pour beaucoup eurent tendance à déconsidérer le pays qu'ils prétendaient convertir, et à rejeter ses habitudes et ses cultes comme des inepties païennes[19]. Ce fut non seulement une erreur, car dans nombre de ces habitudes et de ces cultes qu'ils ignoraient ils auraient pu retrouver l'enseignement du Christ, mais aussi un manquement à l'esprit même de la religion. En effet, c'est un profond manque de respect envers Dieu que de mépriser l'histoire et l'identité d'un peuple, alors que chaque nation, jusqu'à la plus petite, porte en elle des paroles de vérité et de vertu qui sont un témoignage écrit par la main de Dieu.

Sur quoi Nitobe laisse son propos rejoindre une citation du théologien britannique Benjamin Jowett : « Les hommes ont divisé le monde en deux, païens et chrétiens, sans considérer combien le Bien pouvait se cacher dans l'un, ni combien le Mal pouvait être mêlé à l'autre? Ils ont comparé les meilleurs parties d'eux-mêmes avec les pires aspects de leurs voisins, l'idéal du christianisme avec la corruption des Grecs ou des Orientaux. Leur but n'était pas d'être impartial, ils se sont contentés d'accumuler tout ce qui pouvait rendre louables leurs croyances, et méprisables les autres formes de religion. »[20].

L'avenir du Bushidō

La modernisation du Japon eut un nombre indéniable d'effets bienfaiteurs : elle enrichit le pays et lui offrit une meilleure stabilité politique ; elle permit un vaste développement de la législation et des infrastructures ; les droits furent mieux garantis, les violences jugulées, le peuple mieux éduqué… En contrepartie, l'encadrement institutionnel rendit les rapports humains plus formels et les actions plus impersonnelles. Le vieux régime répondait à l'instinct guerrier : par nature il avait su encourager la spontanéité, le courage et les actions fortes et passionnées ; mais dans le même temps il avait entretenu les violences et l'arbitraire qui sont le lot des régimes où prévaut la force. Le nouveau régime, quant à lui, substitua au caractère rude mais franc des samouraïs le jargon ergoteur des juristes et des politiciens ; et cependant, sous cet abord superficiel peu inspirant, il parvint à pacifier la société, à adoucir les tensions et les craintes, et de ce fait il ouvrit le chemin à des rapports humains plus sereins et bienveillants.

- « Aussi universel et naturel que soit l'instinct guerrier de l'homme, aussi fructueux que cet instinct se soit avéré sur le plan des sentiments nobles et des vertus humaines, il ne définit pas à lui seul l'homme tout entier. Derrière l'instinct guerrier se cache un instinct plus proche du divin : aimer. (…) La vie a beaucoup grandi ces derniers temps. Des vocations plus nobles et plus épanouies que celles du guerrier appellent aujourd'hui notre attention. Avec cette vue plus large de l'existence, avec la montée de la démocratie, avec une meilleure connaissance des autres peuples et des autres nations, l'idée confucéenne de générosité - oserai-je ajouter l'idée bouddhiste de compassion ? - se développera dans la conception chrétienne de l'amour. (…) L'histoire du monde confirme la prophétie qui annonça que l'homme doux héritera de la terre. »

Il y a là une grande opportunité ouverte à la perpétuation du Bushidō : au travail, dans l'éducation, la recherche, les soins… partout, dans toutes les voies et toutes les relations de la vie, dans la perspective même de la paix, de la générosité et de l'harmonie sociale, l'esprit japonais n'attend qu'une chose : incarner sa force, sa fierté, son goût de la liberté et de l'engagement ; tout ce patrimoine chèrement acquis, d'honneur et de vaillance, qui ne saurait perdre jamais sa place. « Fief inaltérable des générations mortes et des générations à venir. »

L'auteur achève l'ouvrage dans un style poétique. Le phénix ne renaît que des cendres qui l'ont constitué autrefois. Le Bushidō sous sa forme propre et autonome a peut-être été appelé à disparaître, comme la fleur de cerisier qui silencieusement se laisse emporter par le vent. Mais comme elle aussi, il laisse derrière lui son parfum, éternellement prêt à charmer le passant songeur qui, sans peut-être même connaître le mot Bushidō, en respirera l'âme et la fera vivre.

- « Le voyageur reconnaît avec délice

- Lorsqu'une douceur est proche, il ignore d'où,

- Et, immobile, il accueille de son front nu

- La bénédiction de l'air. »[21].

Accueil et postérité

Dans un premier temps, Bushidō, l'âme du Japon reçut un accueil particulièrement chaleureux de la part des intellectuels occidentaux, américains et britanniques surtout. Mais les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Japon se dégradèrent sous l'Ère Shōwa au gré de la politique expansionniste de l'empereur Hirohito. Le bushido, sagesse fière et pacifique sous la plume de Nitobe, fut alors perçu comme une incitation fanatique et belliqueuse au nationalisme et au militarisme. Le livre ne regagna sa popularité que bien plus tard, en partie grâce au rayonnement culturel du Japon - arts martiaux, cinéma, manga…

La force spirituelle et morale de l'ouvrage inspira quelques personnalités occidentales célèbres, parmi lesquelles les présidents américains Theodore Roosevelt ou John Fitzgerald Kennedy, ainsi que le fondateur du scoutisme, Robert Baden-Powell. Le président Roosevelt fut si marqué par le livre qu'il en acheta plusieurs douzaines d'exemplaires qu'il offrit à des amis parlementaires du Congrès des États-Unis. Nitobe exprima son émotion devant cet honneur qui lui était fait, dans la préface d'une treizième édition corrigée en 1908[22].

Le livre reçut un accueil mitigé au Japon : ses descriptions du bushido comme un esprit noble et éthique et ses comparaisons avec la chevalerie occidentale suscitèrent de nombreuses critiques, considérant la vision de Nitobe potentiellement déformée par le nationalisme de l'époque[1].

L'esprit du bushido ne rencontra pas immédiatement la destinée pacifique qu'Inazō Nitobe lui avait prédite. Durant la Seconde Guerre mondiale, il servit de base morale aux kamikazes et d'encouragement pour les troupes militaires. Par la suite en revanche, il adopta effectivement une fonction sociale pacifique : forte exigence morale d'honnêteté dans toutes les strates de la société, sens de l'engagement appuyé sur l'honneur dans le milieu du travail (tenu pour l'une des causes du miracle économique japonais), esprit de respect et de tradition dans les arts martiaux - jiujitsu, judo, aïkido, kendo, etc.

Notes et références

Cet article se tient aux références utilisées dans le livre. Les citations sans auteur spécifié proviennent d'Inazō Nitobe lui-même ; les autres sont référencées ci-dessous :

- Kazuhiko Kasaya, « Le « bushidô » : à l’origine de l’éthique et de l’esprit du Japon », sur Nippon.com, (consulté le ).

- María Teresa Rodríguez Navarro et Allison Beeby, « Autocensure et censure dans Bushido: The Soul of Japan d’Inazo Nitobe et quatre de ses traductions », TTR, vol. 23, no 2, 2e semestre 2010, p. 53–88 (lire en ligne, consulté le ).

- Notion d'insociable sociabilité : Emmanuel Kant, Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique

- Évangile selon Matthieu, 6:33.

- Taïra Shigetsuke, Budō shōshin shū.

- Évangile selon Luc, 15:11-32.

- Platon, le Lachès.

- Citations du Meng Tzeu, recueil des paroles de Mencius qui est aussi l'un des Quatre Livres du confucianisme.

- Confucius, les Entretiens.

- Ancien Testament : Pentateuque, la Genèse, 3:7.

- Mencius, d'après le Meng Tzeu.

- Évangile selon Matthieu, 22:21.

- Francis Bacon, Essais.

- Algernon Bertram Freeman-Mitford, aussi connu sous le nom de Baron Redesdale, Tales of Old Japan

- Évangile selon Matthieu, 16:25. Se retrouve aussi chez Jean en 12:25.

- Évangile selon Matthieu, 26:52.

- Dans l'édition Budo éditions, une note remplace à tort l'anthropologue Gustave Le Bon par le physicien Philippe Lebon.

- Gustave Le Bon, Psychologie des Foules.

- Objectivement, cette attitude de colonialisme spirituel des missionnaires chrétiens en Asie est avérée. Il faut en tempérer le reproche par l'attitude plus tolérante et plus positive qu'adoptèrent un bon nombre de jésuites, parmi lesquels Saint François-Xavier. Cependant, le Vatican encore loin de concevoir l'inculturation évangélique à cette époque, condamna les tentatives de rapprochement culturel, en Chine notamment.

- Benjamin Jowett, Sermons on Faith and Doctrine.

- John Greenleaf Whittier, Snowbound: A Winter Idyl.

- (en) Inazo Nitobe, Bushido, the Soul of Japan, , 13e éd. (lire en ligne), I have been more than gratified to feel that my humble work has found sympathetic readers in widely separated circles, showing that the subject matter is of some interest to the world at large. Exceedingly flattering is the news that has reached me from official sources, that President Roosevelt has done it undeserved honor by reading it and distributing several dozens of copies among his friends..

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Bushidō, the Soul of Japan : texte intégral en version anglaise.

- Édition illustrée, partiellement consultable en ligne.

- Brève lecture critique, extraite du Shambala Guide to Kendo de Minoru Kiyota.