Kojiki

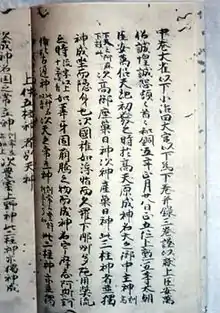

Le Kojiki (古事記, litt. Chronique des faits anciens aussi prononcé Furukoto fumi) est un recueil de mythes concernant l’origine des îles formant le Japon et des kamis, divinités du shintoïsme. Avec le Nihon shoki, les légendes contenues dans le Kojiki ont inspiré beaucoup de pratiques et de croyances du shintoïsme. Il est généralement considéré comme le plus ancien écrit japonais existant encore de nos jours et est entièrement écrit en langue japonaise[1] - [2], en caractères chinois.

.png.webp)

| Formats |

Livre d'histoire (d) Anthologie |

|---|---|

| Partie de | |

| Langue | |

| Auteurs | |

| Basé sur | |

| Date de création | |

| Lieu de publication | |

| Œuvre dérivée |

Le Kojiki est une compilation des récits du conteur Hieda no Are par le chroniqueur Ō no Yasumaro, sur l’ordre de l’impératrice Genmei. Il lui fut offert en 712.

Contexte historique et politique

Appelé Yamato par ses habitants, le nord du Kyūshū et l'est du Honshū composent, à partir du VIe siècle, un ensemble de territoires dirigés par des familles (maison ou uji) réunies autour d'un monarque appelé ōkimi, appellation transcrite à l'aide de lettres chinoises qui signifient « grand roi » ou « grand souverain », et installé dans la région du Kinki. Cette monarchie, le Yamato, est en réalité placée sous la domination des dynasties chinoises Sui et Tang qu'ils appellent péjorativement le pays des « Wa »[3].

Cependant, l'arrivée de colons et de marchands venus de la péninsule coréenne (Kikajin) eux-mêmes porteurs de nouveaux schémas culturels et politiques chinois poussent les ōkimi, pris dans d'incessantes luttes intérieures minant progressivement leur autorité, à adopter progressivement le modèle de gouvernement plus stable de Chang'an[3]. Ainsi le VIIe siècle voit se déclencher plusieurs réformes qui visent à structurer le royaume de manière plus centralisée : les réformes de Shōtoku Taishi et de la reine Suiko en , puis la réforme de Taika menée par Tenji en et les changements plus radicaux de Tenmu (règne de à ) poursuivis ensuite par sa veuve Jitō (règne de à ). Ces deux derniers personnages dotent également le pays d'un arsenal juridique complet compilé en et directement inspiré du système chinois : le code de Taihō. Ils structurent le Yamoto autour d'une administration étatique complexe mais stable et le soustraient à la dépendance chinoise[4] - [5].

En outre, Tenmu, tout en favorisant l’essor du bouddhisme, du confucianisme et du taoïsme, rapproche davantage l'image du monarque des divinités locales : il se désigne lui-même comme « manifestation vivante de la divinité » (現神 (akitsukami)) et confirme sa filiation avec la déesse du soleil Amaterasu (même si les souverains ōkimi le précédant se réclamaient déjà de la déesse). Il envoie régulièrement une vestale au sanctuaire d'Ise (sanctuaire d'Amaterasu) et inaugure la coutume qui consiste à en reconstruire le temple central tous les vingt ans. Dans cette optique, il renomme le Yamato en Japon — Nihon ou Nippon (日本) étymologiquement « origine (本, hon) du Soleil (日, ni) » — et devient l’empereur du « pays où le soleil se lève » face à la Chine, le « pays où le soleil se couche ». Il prend également le titre de Tennō[Note 1] et proclame ainsi l'équivalence de sa position avec celle des empereurs chinois. Parallèlement à cela, il ordonne en la confection d'une chronique officielle, le Kokushi ou le Jōko no shoji, qui fixe « l'histoire officielle de la monarchie et des grands faits anciens ». Ce texte, aujourd'hui disparu, a fort probablement servi de base d'inspiration à la rédaction des chroniques impériales de , le Kojiki et de , le Nihon shoki[7] - [5].

Rédaction

L'empereur Tenmu aurait ordonné à Hieda no Are de compiler les traditions et généalogies de l’époque. Hieda no Are se serait inspiré du Teiki et du Kyūji[8]. À la mort de Tenmu, le projet fut repris par l’impératrice Genmei, qui ordonna à Ō no Yasumaro de mettre par écrit ce qu’avait recueilli Hieda no Are. Il mit quatre mois à le faire et remit le résultat final à Genmei le . Cependant, faute de versions intermédiaires, on ignore ce que Ō no Yasumaro y a ajouté.

Contenu

Le Kojiki contient de nombreuses chansons et poèmes. Alors que les récits historiques et les mythes sont écrits sous une forme de chinois mélangé avec un nombre important d’éléments linguistiques japonais, les chansons sont écrites avec des caractères chinois employés pour transmettre les sons seulement. Cette utilisation spéciale des caractères chinois s’appelle man'yōgana ; une connaissance de la chose est essentielle pour comprendre ces chansons. De plus, elles ont été écrites dans un dialecte de la région de Yamato du VIIe au VIIIe siècle environ appelé Jōdai nihongo (上代日本語, litt. « japonais de l’âge supérieur »).

Le Kojiki est divisé en trois volumen : le Kamitsumaki (上巻, litt. « Rouleau précédent »), le Nakatsumaki (中巻, litt. « Rouleau intermédiaire ») et le Shimotsumaki (下巻, litt. « Dernier rouleau »). Il s’agit de la numérotation chinoise des volumes d’un livre[9].

Le Kamitsumaki inclut la préface et se concentre sur les divinités de la création et sur la naissance de diverses autres déités et de leurs aventures fantastiques. La plus célèbre de ces aventures est celle d’Amaterasu, la déesse du soleil, qui envoya sur terre son petit-fils Ninigi pour fonder les prémices de la lignée impériale.

Le Nakatsumaki débute avec l’histoire du premier empereur, Iwarehiko (ou son nom posthume : Jinmu), de la défense de ses terres natales d’Izumo à Kyūshū jusqu’à sa conquête du Japon et se termine avec le 15e empereur, Ōjin. Plusieurs de ces histoires sont de l’ordre du mythe et le contenu historique allégué est hautement suspect. Par ailleurs, pour des raisons inconnues, le 2e et le 9e empereurs japonais sont cités, mais leurs accomplissements sont en grande partie oubliés. Certains historiens pensent que ces empereurs furent inventés afin de créer une illusion de vraisemblance dans les dates.

Une des principales histoires de ce volume est celle de Yamato Takeru.

Le Shimotsumaki couvre du 16e empereur, Nintoku, au 33e empereur, Suiko et, à la différence des volumes précédents, fait référence de façon très limitée aux déités qui sont pourtant si présentes dans le premier et deuxième volume. Toutefois, peu de renseignements sur le 24e et du 33e empereur sont donnés. Les derniers chapitres sont purement chronologiques.

Intérêt historique du Kojiki

Le Kojiki est basé sur des légendes populaires datant du IVe au VIe siècle (avant l’arrivée du bouddhisme au Japon) et n’est donc pas considéré comme une source historique fiable. Cependant, c’est une œuvre essentielle pour comprendre la pensée shintoïste[8].

Le livre n’était presque plus étudié dans l’après-guerre, étant jugé complètement non historique. Néanmoins, à partir des années 1960, les historiens ont commencé à penser que certains éléments du Kojiki pouvaient être basés sur des faits réels. De plus, il s’agit d’une des seules sources indigènes sur le Japon de cette époque.

La localisation exacte des évènements du Kojiki (tout comme celle du Yamato) n’est pas connue. Dans le texte, le Japon est appelé pays intermédiaire (葦原中つ国, Ashihara no Nakatsukuni, litt. « le pays intermédiaire aux plaines de roseaux »). Le pays est dit intermédiaire car situé entre la plaine céleste (高天原, Takamagahara) et le pays des morts (黄泉の国, Yomi no kuni). Le pays intermédiaire est relié à la plaine céleste par le pont flottant du ciel (天の浮橋, ame no ukihashi) et au pays des morts par la « pente vers le pays des ténèbres » (よもつ平坂, yomotsu hirasaka).

Notes et références

Notes

- En ce sens, Tenmu est ainsi le premier souverain à porter le titre de Tennō (empereur). Kōgō est l'équivalent de impératrice et Ōji de prince[6].

Références

- René Sieffert, « Kojiki », sur universalis.fr, Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- Christopher Seeley, A History of Writing in Japan (lire en ligne).

- Souyri 2010, p. 81-82.

- Souyri 2010, p. 81-82 et 121.

- Philippi 2015, p. 16.

- Souyri 2010, p. 118.

- Souyri 2010, p. 121-133.

- Shibatata et Shibata 1969.

- En chinois, 上, signifie dessus, mais également précédent et premier, 下, signifie sous, mais également suivant et dernier.

Annexes

Texte original

- (ja) Yoshinori Yamaguchi, Shinpen nihon koten bungaku zenshū 1 : Kojiki, Shōgakukan, (ISBN 4-09-658001-5).

Traductions et commentaires

- Kojiki : chronique des faits anciens (trad. du japonais par Pierre Vinclair), Amiens, le Corridor bleu, , 234 p. (ISBN 978-2-914033-32-9).

- Joffrey Chassat (préf. Bruno Traversi), Kojiki, mythes choisis, Éditions du Cénacle, , 151 p..

- (en) Donald L. Philippi, Kojiki, University of Tokyo Press & Princeton University Press, (1re éd. 1969), 664 p..

- Masumi Shibata et Maryse Shibata, Kojiki : chronique des choses anciennes, France, Maisonneuve et Larose, , 259 p..

Bibliographie générale

- Nathalie Calmé, « Le Kojiki. La genèse du monde shinto », Le Monde des Religions, no 89, .

- Pierre-François Souyri, Nouvelle histoire du Japon, Lonrai, Perrin, coll. « Japan Fondation », , 627 p. (ISBN 9782262022464).

Articles connexes

Liens externes

- « 古事記] »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), transcription numérique du Kojiki original (uniquement en caractères chinois, voir lien wikisource pour une transcription en japonais moderne).

- « Le Kojiki, récit des faits anciens », sur japonline.free.fr (consulté le ).

- Le Kojiki est-il un texte fondamental?, François Macé (INALCO) sur Collège de France (, 45 minutes) Consulté le ..