Beausoleil (Alpes-Maritimes)

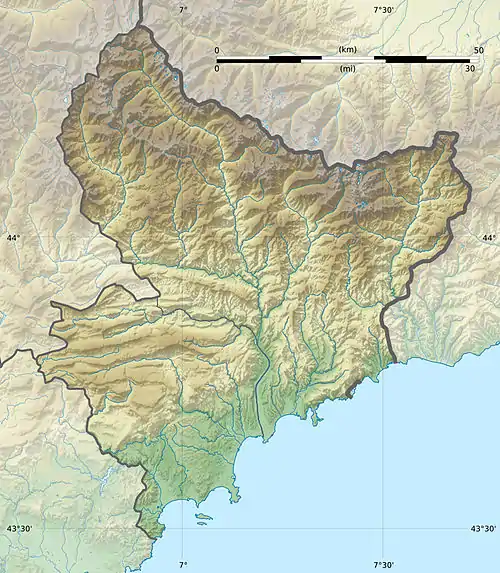

Beausoleil (/bo.sɔ.lɛj/) est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Géographie

Localisation

Située sur le bassin versant qui surplombe la principauté de Monaco, la ville de Beausoleil est entourée de la « Tête de Chien » et du mont Agel. Bien que située en territoire français, la station ne forme avec Monte-Carlo qu'une seule agglomération, la commune étant limitrophe de la principauté de Monaco.

Géologie et relief

- Sous le Mont Agel (commune de Peille).

- La Tête de Chien est un promontoire de 550 mètres d'altitude dominant Monaco et Beausoleil.

- Mont des Mules.

Hydrographie et les eaux souterraines

Équipements de production d'eau situés sur la commune ou les plus proches[1] :

- 6 forages,

- 1 puits,

- 2 sources.

Climat

Climat classé Csa dans la classification de Köppen et Geiger[2].

Urbanisme

Typologie

Beausoleil est une commune urbaine[Note 1] - [3]. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Menton-Monaco (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 9 communes[6] et 70 488 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Monaco - Menton (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 12 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[9] - [10].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (63,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (36,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (60 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (23 %), forêts (13,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (3,7 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Le quartier du Tonkin

La commune de Beausoleil située entre la principauté de Monaco et La Turbie fut créée en 1904 à partir d'un bidonville situé sur le territoire de La Turbie dans le quartier du Carnier, également appelé Basse-Turbie ou Monte-Carlo supérieur. Univers de baraques, d'habitations précaires, de poulaillers, de cabanes à lapins, le bidonville, était habité par une majorité d'immigrés ligures et piémontais depuis les années 1880, attirés par l'essor économique et urbain de la Principauté et le développement des carrières de pierres sur les contreforts du Mont Agel.

Surnommé « le Tonkin », sans doute à la suite des propos exaspérés d'un militaire qui y séjourna comparant les modes de vie bruyants des habitants du bidonville à ceux qu'il avait connus lors de la campagne de l'armée française au Tonkin en 1882, ce quartier s'est développé jusqu'au début des années vingt. Venelles, rues étroites, pas d'eau courante ni de tout-à-l'égout ni d'éclairage public, cet îlot urbain était un sujet d'inquiétude pour la population locale et les élus pour des raisons d'hygiène plus que de sécurité.

Lieu de sociabilité pour les migrants italiens célibataires ou en famille mais aussi lieu de rencontre avec la population locale, le Tonkin était réputé pour l'ambiance qui régnait dans les débits de boisson ou salles de danse équipées d'un piano mécanique. À l'instar de Guillaume Apollinaire qui y vécut adolescent entre 1884 et 1897, du poète toulousain Adrien Blandignère et de l'écrivain Armand Gatti qui y vécut tout jeune à la fin des années vingt, les enfants jouissaient d'une liberté qui a marqué les mémoires.

En 1910, après enquête d'une commission sanitaire des services de la préfecture, le Tonkin fut jugé insalubre. Les municipalités s'attachèrent dès lors à éradiquer ce bidonville. Régulièrement envisagé mais jamais mis à exécution, le projet d'assainissement du quartier sous la forme du percement d'une avenue ne put aboutir avant 1975. Le bidonville se transforma de lui-même en quartier populaire à partir des années trente.

Logement

Le nombre de logements dans la commune a été estimé à 9 681 en 2018 dont 8 728 appartements et 922 maisons. Ces logements se composent de 6 260 résidences principales, 3 400 résidences secondaires et logements occasionnels ainsi que 21 logements vacants[13].

Voies routières

Ville desservie :

- par la Route nationale 7 (France)

- par la RD 6098 dans les Alpes-Maritimes.

- par l'autoroute A8,

sortie 57 La Turbie, sortie 59 Menton, Sospel.

Lignes SNCF

Liaison en TER vers Nice et Vintimille toutes les demi-heures, en plus d'un aller-retour en TER intervilles vers Marseille et Menton, et des trains Thello vers Marseille et Milan.

- Gare de Menton. Liaison quotidienne de et vers Paris par TGV direct.

- Gare de Menton-Garavan à l'est de Menton et la plus proche du port nouveau de Menton Garavan

- Gare de Carnolès sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, juste à l'entrée ouest de Menton et à quelques centaines de mètres du bord de mer.

Historique des transports en commun

La Crémaillère : À la fin du XIXe siècle, la liaison Monaco – La Turbie n’est assurée que par des sentiers et quelques chemins vicinaux en grande majorité muletiers. Ce réseau, hérité d’une ruralité qui s’éteint, s’avère très insuffisant face à la nouvelle vocation touristique de la région.

En et , les quatre locomotives à vapeur, les quatre wagons voyageurs et les deux de marchandises arrivent en gare de Monaco, flambant neufs. Ils sont issus des ateliers de la Société alsacienne de construction mécanique de Belfort.

Le , douze ans après sa conception, la ligne est inaugurée. Dès le lendemain, à 7 heures, elle s’ouvre au trafic régulier et parcourt, en 20 minutes, le trajet de 2,66 kilomètres. À 400 et 800 mètres du point de départ, les deux stations beausoleilloises, celles de Monte-Carlo supérieur et de la Bordina, rejointes en 3 et 6 minutes à peine, représentent pour les quartiers environnants un désenclavement et une commodité inespérés.

La crémaillère assure au mieux sa mission et maintient la couleur locale, jusqu’en 1932. Un projet d’électrification de la ligne est même évoqué en 1926, puis en 1929.

Le , survient le spectaculaire accident au cours duquel plusieurs personnes trouvent la mort.

Le train en pleine côte, repart en arrière, à une vitesse grandissante que rien, ni personne, ne peut freiner. La locomotive échoue contre le parapet de la crémaillère et au pied de laquelle s’affairent les pompiers de Monaco. Ce drame sonne le glas de son exploitation.

- Article de presse de l'époque

- Le , le premier train du matin, conduit par Tomaso Vinai et Francesco Tanssini son mécanicien, s’ébranle. Ayant parcouru 162 mètres en pleine côte de 25 %, un fracas de ferraille fait sursauter les 5 voyageurs matinaux qui somnolent à l’intérieur du wagon que pousse, comme d’habitude une des locomotives (la no 1)</p> Stupeur… Ils repartent en marche arrière à une vitesse s’amplifiant au-delà des 7 km/h de sécurité : 50 à 80 km/h…

- Un passager saute avec promptitude, un second hésitant se fracturera le crâne sur un dispositif d’entrée en gare.

- Ni le conducteur éjecté, essayant de manœuvrer le frein de la voiture, ni le mécanicien resté et serrant au maximum les deux freins à main ne pourront arrêter la machine devenue folle…

- Les trois derniers iront dérailler, pris dans la voiture-voyageurs, sur un des quais de la gare terminus de Monte-Carlo Beausoleil.

- Ils s’en tireront à bon compte, n’ayant seulement que quelques ecchymoses. Tel un capitaine sur son bateau emporté, le malheureux mécanicien restera aux commandes de la locomotive. Traversant le heurtoir d’arrêt, le mur sud des quais, elle ira s’écraser 3 mètres plus bas en tuant sur le coup son dernier conducteur.

Un tramway nommé Riviera Palace : Un petit tramway électrique, créé en 1903 et détruit en 1914, transportait la riche clientèle de l’hôtel Riviera Palace, situé sur les hauteurs de la principauté, jusqu’au Casino de Monte-Carlo. Rétro ballade à bord[14].

Le tramway du Riviera Palace est de nos jours le grand oublié de l’histoire des transports urbains de Monaco. Qui se souvient en effet de ce curieux tramway supprimé en , voici donc 100 ans ? Jacques Bergeon, alias l’ancien photographe Jean-Pierre de la place de la Crémaillère, nous livre, grâce aux archives de son père, l’histoire peu connue de cette courte ligne ferroviaire, à la fois électrique, à crémaillère, internationale… et acrobatique.

- Luxueusement aménagé : C’était le . Après avoir édifié le Riviera Palace en 1898 sur les hauteurs de Monte-Carlo (l’actuel Beausoleil), la Compagnie des grands hôtels met en service un tramway électrique à crémaillère. Son ambition : transporter la riche clientèle de cet hôtel — essentiellement des familles aristocrates russes, austro-hongroises ou anglaises en villégiature sur la Côte d’Azur — au plus près du Casino de Monte-Carlo.

- « Cette petite ligne, longue de 528 mètres, dont 95 en territoire monégasque, partait de la Fontaine Saint-Michel, l’actuelle rue des Iris, traversait la place de la Crémaillère pour retrouver le tracé du chemin de fer à crémaillère et à vapeur, de Monte-Carlo à la Turbie (1894-1932), et s’en séparer par une courbe de 300 mètres, pour atteindre, à l’altitude de 180 mètres, la terrasse du Riviera Palace », raconte Jacques Bergeon. Le matériel roulant était composé en tout et pour tout de deux locomotives luxueusement aménagées pour la riche clientèle du palace. Le départ avait lieu toutes les 20 minutes et le trajet s’effectuait en cinq minutes.

- Un tramway casse-cou : Ce tramway se rendit très vite célèbre ! Seulement quatre jours après sa mise en service, une motrice déraille dans la courbe précédant le Riviera Palace et redescendit la forte pente à une allure folle, soulevant un nuage de poussière, détruisant tout sur son passage, franchissant en trombe le Boulevard du Nord (actuel boulevard princesse Charlotte) coupant en deux un malheureux fiacre et venant s’écraser dans la vitrine d’un antiquaire « avec un fracas épouvantable », relatait alors la presse locale. Heureusement, l’accident ne fit que quelques blessés légers. Mais par prudence, après modification des dispositifs de freinage, le service ne reprit qu’un an plus tard…

- A partir de 1910, le service fut réduit à une seule motrice n’assurant que vingt départs par jour et l’hôtel organisa les parcours par des automobiles arrivant directement à l’entrée du Casino de Monte-Carlo. Le tramway devait rouler encore lors de la dernière saison d’hiver 1913-1914 pour être arrêté lors de la déclaration de guerre, en …

Transports aériens

Aéroport et héliport les plus proches :

Ports

- Ports en Provence-Alpes-Côte d'Azur :

- Ports de Menton : Vieux port et port de Menton Garavan[15],

- Port Lympia (port de Nice),

- Port Hercule (Port de Monaco).

Toponymie

En langue occitane niçoise (Georges Castellana), on dit [bɜwsu'lew] et ses habitants sont appelés les lu Souleienc (norme mistralienne), ou bien Bèusoleu et lu solelhencs (norme classique), mais on emploie plus généralement le terme de Beausoleillois.

La commune est créée par la loi du . La nouvelle commune devait s'appeler Monte-Carlo Supérieur mais à cause des protestations formulées par la principauté de Monaco, on créé de toutes pièces l'appellation Beausoleil, d'allure touristique[18], Bèusoleu en occitan.

Après la Grande Guerre, deux mesures représentatives de l'essor de la nouvelle commune viennent parachever l'œuvre de Camille Blanc :

- l'érection de la commune en station climatique par décret présidentiel du ;

- la création du canton de Beausoleil par la loi en date du .

Histoire

À Beausoleil, de nombreuses traces archéologiques et historiques y ont été trouvées. Leur étude ne peut être dissociée de celles trouvées sur le territoire actuel de Monaco et de la Turbie, et qui remontent aux époques Ligure, phénicienne, grecque puis romaine (cf. le Trophée des Alpes – Trophée d'Auguste – à La Turbie). Par exemple, sur le territoire même de la commune de Beausoleil, au lieu-dit du Mont des Mules (classé monument historique), on note la présence d'un oppidum en pierres sèches généralement attribué aux populations celto-ligures qui habitaient la région il y a des millénaires bien que pour le moment, nous ne connaissons toujours pas la destination de cet édifice malgré des fouilles réalisées au début du XXe siècle par le Musée d'Anthropologie de Monaco et qui a mis au jour des haches et des poteries proto-historiques.

D'ailleurs, à partir de cette base historique trop peu renseignée, la contradiction entre intérêts touristiques et réalité historique au XXe siècle de la commune de Beausoleil a permis à des mythes comme celui des voies Hérakléennes d'émerger : certaines voies de communications empruntées alors par la population avaient été attribuées au passage d'Hercule dans la région. En fait, les recherches dans les archives de la ville ont montré (travaux de Jérémy Taburchi et Geist dans Archeam) que ce sont des constructions récentes datant de l'entre-deux-guerres. L'objet de cette confusion était de donner une identité et de la valeur à une commune naissante.

Le Territoire actuel de Beausoleil, comme celui de Monaco, faisaient partie intégrante de la Turbie. En 1191, la bulle d'or de l'empereur du Saint Empire Romain Germanique Henri VI confiait le Rocher et le territoire de Monaco à la République de Gênes « pour défendre la chrétienté contre les Sarrasins ». Dès lors, s'ouvrait un très long conflit entre la Turbie, alors commune libre, et les seigneurs de Monaco, pour l'annexion du territoire de Beausoleil riche en pâturages d'hiver ou « bandites », et, oliviers, vergers et vignes. Les accords des 14 et , signés entre la principauté de Monaco – Honoré III – et le Royaume de Savoie-Piémont – Charles Emmanuel – établissent une frontière qui a été maintenue en 1860 et qui correspond à l'actuelle limite entre la France et Monaco. Pour autant, elle ne cessera d'être contestée par les Turbiasques.

De 1860 à 1904 : un tissu urbain se crée pour donner naissance à Beausoleil. C'est à la fin du XIXe siècle que la future ville de Beausoleil se dessine, notamment grâce au prodigieux essor économique de Monaco. En effet, face à la réussite de la SBM (Société des Bains de Mer) créée en 1856, accentuée par l'apparition de nouveaux axes de communications comme le chemin de fer et l'ouverture de la basse corniche en 1868, Monaco abolit dès 1869 les impôts directs. Ce développement économique s'étend rapidement sur le territoire inférieur de La Turbie limitrophe de la Principauté : en 1894, on inaugure la ligne de la Crémaillère dans un but touristique, reliant Monaco avec le Haut de La Turbie. La partie inférieure de La Turbie, s'appelle désormais : « Monte Carlo Supérieur ».

Camille Blanc, président de la SBM et futur premier maire de Beausoleil, crée en 1896 la Société immobilière de Monte-Carlo supérieur. En 1898, la société Belge des Grands Hôtels et Wagons lits entreprend la construction du très luxueux Riviéra Palace. Cette prospérité attire de nombreux travailleurs essentiellement Italiens qu'il faut loger et, en 1897, les quartiers populaires des Moneghetti et du Carnier commencent à émerger. Le Haut de Monte-Carlo est bientôt trois fois plus peuplé que son chef-lieu de La Turbie. Financièrement, Monte-Carlo supérieur paye les quatre cinquièmes des contributions. Dans le souci de continuer son développement économique sans être ralenti par la commune de La Turbie attachée à son antique tradition rurale (raison officielle), mais surtout pour qu'il puisse spéculer financièrement sur la bulle immobilière alors créée au quartier de Beausoleil (prix des terrains multipliés par 10 000) sans en être empêché par les Turbiasques qui défendent plutôt un territoire accessible à tous, Camille Blanc, maire de La Turbie en 1900 et ami très proche du Président de la République Émile Loubet, obtient l'autorisation de détacher les Territoires de La Turbie inférieure pour créer, en 1904, Beausoleil, comme commune indépendante.

Politique et administration

Liste des maires

-

Finances communales

En 2016, le budget de la commune était constitué ainsi[24] :

- total des produits de fonctionnement : 22 147 000 €, soit 1 651 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 19 827 000 €, soit 1 478 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 5 329 000 €, soit 397 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 6 719 000 €, soit 501 € par habitant ;

- endettement : 15 174 000 €, soit 1 131 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 21,85 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 26,15 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 31,69 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2015 : médiane en 2015 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 801 €[25].

Équipements et services publics

Enseignement

Établissements d'enseignements[27] :

- Écoles maternelles et élémentaires ; École du Tenao, École Paul Doumer, École des Copains, École des Cigales

- Collège ; Collège Bellevue

- Lycées à Monaco, Menton.

Santé

Professionnels et établissements de santé :

- Médecins, Infirmiers, Pharmacies[28],

- Centres hospitaliers à Menton[29]

- Centre hospitalier Princesse-Grace

- Centre cardio-thoracique de Monaco

- Centre hospitalier universitaire de Nice

Population et société

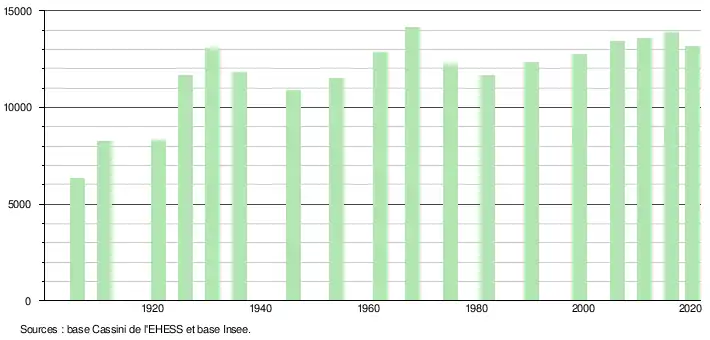

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1906. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[30] - [Note 3].

En 2020, la commune comptait 13 153 habitants[Note 4], en diminution de 3,41 % par rapport à 2014 (Alpes-Maritimes : +1,3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 32,4 %, soit un taux supérieur à la moyenne départementale (31,3 %). Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (24,0 %) est inférieur au taux départemental (30,6 %).

En 2018, la commune comptait 6 239 hommes pour 7 337 femmes, soit un taux de 54,04 % de femmes, supérieur au taux départemental (52,72 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit :

Cultes

- Culte catholique, paroisse Saint-Esprit, Diocèse de Nice[34].

- Église évangélique de la Riviera[35].

Économie

Agriculture

- Lycée professionnel agricole privé [36].

Tourisme

Beausoleil vit principalement des activités touristiques (notamment l'hôtellerie) grâce à sa proximité avec la principauté monégasque :

- Hôtels[37].

- Restaurants.

- Résidences et gîtes.

Commerces

- Commerces de proximité : boulangerie, charcuterie...

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le mont des Mules

C'est un espace naturel d'une dizaine d'hectares, constitué d'un escarpement rocheux calcaire, surplombant la Principauté de Monaco.

Le mont des Mules est un lieu de promenade pour les Beausoleillois et les touristes visitant la région. Il a été aménagé de sentiers au début du XXe siècle par des clubs de tourisme de l'époque. Son appellation provient sans doute de l'usage fréquent de mules par les contrebandiers passant ce mont entre le territoire de Monaco et celui de la Turbie.

Il abrite un castellara, le camp ligure du Mont des Mules, de deux cents mètres de côté environ, et dont un des côtés borde la route de Beausoleil à la Turbie. C’est un témoin de l’habitat fortifié ligure construit par ces peuplades habitant la région durant l’âge du fer. Le site n’ayant pas encore fait l’objet de fouilles archéologiques, ses seuls vestiges clairement reconnaissables sont caractérisés par d’imposantes murailles en pierre sèche disposées en arc de cercle, délimitant une aire de 6 000 m2. On ne sait pas le dater précisément. Il a probablement été occupé depuis le IIIe siècle av. J.-C., puis abandonné à l’époque de l'Empire romain. Il est classé aux monuments historiques le [38].

- Le Riviera Palace

Une architecture Belle Époque :

En 1898, tandis que Camille Blanc préside la Société des bains de mer de Monaco, la Compagnie internationale de grands hôtels et wagons-lits entreprend la construction du très luxueux hôtel Riviera Palace, d’après les plans de l’architecte Georges Chedanne Grand Prix de Rome en 1887, et maître d’œuvre du fastueux et très classique Palace Hôtel, avenue des Champs Élysées et de l’extravagant Hôtel Mercedes, 9 rue de Presbourg à Paris.

Le Riviera Palace, déroule son élégante façade, exposée plein sud, simple surface rythmée de nombreuses fenêtres, bow-windows, encorbellements, balcons à balustres de poterie. Sa construction, en béton enduit de stuc, est terminée en 1903.

Il est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [39].

Le Jardin d’hiver et sa verrière majestueuse :

Nées de la vogue des savants botanistes du XVIIIe siècle et du développement de l’industrie du fer et du verre au XIXe siècle, les serres-jardins sont de véritables joyaux. Construit sur deux niveaux, le jardin d’hiver du Riviera Palace, exceptionnel par son ampleur, plus de 900 m2, et 20 m de hauteur, associe, dans une perspective très aérienne, galerie et rotonde, voûte ogivale et dôme, murailles de pierre, de verre et de rochers.

Villégiature et Mondanités :

Au début du XXe siècle, lieu magique, véritable paquebot hôtelier, le Riviera Palace, à 180 m au-dessus de la mer, accueille avec le prestigieux hôtel de Paris, la riche clientèle russe, austro-hongroise puis anglaise, en l’honneur de laquelle de somptueuses fêtes sont données. Il devient aussitôt un pôle de villégiature et de mondanités très attractif. C’est « une louange de la beauté italienne du site, conjuguée avec les raffinements de l’art de recevoir à la française ». Le bâtiment est inscrit aux monuments historiques depuis le .

Personnages célèbres ayant séjourné au Riviera Palace :

- Léopold II, Roi des Belges, la famille impériale de Russie, les Shah de Perse, les grands danseurs et musiciens russes Diaguilev, Nijinski, Stravinsky, ou la femme de lettres Colette et encore Winston Churchill qui avait comme habitude de « s’inviter » chez les résidents.

- Visite guidée gratuite, durée environ 1 h 30, sur réservation uniquement.

Édifices religieux

- Le sanctuaire Saint-Joseph de Beausoleil[42]

Avant la création de la commune de Beausoleil en 1904, dont le territoire appartenait à celui de La Turbie, une pétition avait été signée par les habitants du Carnier pour demander la construction d'une église dans leur quartier. C'est ainsi que fut aménagée une première chapelle dans une villa baptisée Rosa Mistica, située avenue de Verdun, et où le culte fut célébré entre 1903 et 1909. À la suite de la naissance de Beausoleil, son essor démographique nécessita rapidement l'édification d'une église plus importante que cette chapelle, de même qu'une organisation paroissiale digne de ce nom. C'est donc grâce à l'impulsion et à la mobilisation du premier curé de Beausoleil, l'abbé Ubald, que les travaux commencèrent entre 1913 jusqu'en 1927 pour l'édifice principal, et 1930 si l'on tient compte du parvis. Cette lenteur de construction fut en partie causée par les problèmes financiers survenus après la Première Guerre mondiale. De plus, ceux-ci n'ont pas permis une réalisation conforme au très ambitieux projet original, surtout concernant les finitions. Ainsi, pendant la construction, le culte fut célébrée dans la crypte jusqu'en 1923.

Autrefois, le quartier Saint-Joseph, constitué de terrains de pâturages, s'étendait de la Bordina jusqu'à l'emplacement actuel de l'église. Un oratoire dédié à ce saint se trouvait dans ce quartier. Les Turbiasques qui descendaient ainsi sur le territoire actuel de Beausoleil pour travailler allaient y prier. De nos jours, une statue du saint avec l'Enfant Jésus se trouve dans une niche sur la Moyenne Corniche. Pour cette raison, l'église fut logiquement consacrée à saint Joseph et fut inaugurée le , jour de la fête du saint. Elle fut par la suite élevée au rang de sanctuaire le et constitue aujourd'hui le seul sanctuaire dédié à saint Joseph dans le département des Alpes-Maritimes. En effet, l'objectif était d'honorer l'époux de la Vierge Marie, qui elle, est vénérée au sanctuaire voisin de Notre-Dame-de-Laghet. Par conséquent, saint Joseph est la patron de la ville de Beausoleil, et après la messe qui est célébrée le , des petits pains bénits sont distribués à la population pour perpétuer la tradition du partage.

La réalisation de l'édifice fut confiée à l'architecte Paul Lajoie, qui avait été conseiller municipal entre et . On lui doit également la construction du mausolée, fait de béton, de ciment et de stuc, qui se trouve au cimetière communal. En effet, ce grand caveau, achevé en 1915, était destiné à recevoir les dépouilles des soldats. Il est surmonté d'une sculpture allégorique représentant le coq gaulois terrassant les emblèmes austro-allemands. En 1917, Paul Lajoie participa au projet d'extension de Nice avec la construction du quartier de Riquier, et en 1925, il fit établir « les grandes lignes du plan d'extension, d'aménagement et d'embellissement de Beausoleil ».

L'édifice est ainsi en forme de croix latine. Selon la tradition, le chevet se trouve à l'est car c'est la première partie de l'église à être éclairée le matin, et cela représente donc la résurrection du Christ. Extérieurement, le chevet est plat. Inachevé, il aurait dû être terminé par une abside demi-circulaire. De plus, les bras du transept sont très courts. Au-dessus de la croisée s'élève une tour lanterne. Le clocher devait à l'origine être à l'arrière du porche, à savoir au-dessus de la première travée de la nef. Néanmoins, une donatrice exigea que le clocher soit élevé au centre et sur le devant de la façade, ce qui explique l'actuel clocher-porche. L'immense statue s'y adossant n'est autre que saint François, patron de la ville italienne d'Assise. Initialement conçu comme une flèche gothique, le clocher aurait dû s'élever à 70 mètres de hauteur, soit être plus haut que le clocher de l'église Saint-Charles située plus bas à Monaco. Toutefois, des problèmes financiers eurent raison de ce projet initial. Côté sud, la sacristie est allongée au-dessus de la crypte, située elle en sous-sol.

Paul Lajoie avait choisi le style néo-roman, réminiscence de l'art roman moyenâgeux, pour la beauté, la simplicité des lignes et du décor. En effet, pour ce dernier, la richesse de cette église résidait principalement dans l'harmonie des proportions, la découpe des baies, la silhouette de la structure et l'étude de ses détails. Il est vrai que, d'après les plans, l'église Saint-Joseph devait avoir une architecture lumineuse, une façade remarquablement ouvragée avec une entrée monumentale digne d'une véritable cathédrale. Construite en pierres de La Turbie comme la cathédrale de Monaco, l'église fait environ 55 mètres de long, avec une nef centrale de 8 mètres de large et 12 mètres de hauteur flanquée de deux collatéraux de 4 mètres de large chacun. La coupole, elle, s'élève au-dessus de la croisée du transept à 18 mètres du sol.

Ainsi, de nos jours, quand nous visitons le sanctuaire Saint-Joseph, il est possible de distinguer une nef longue de trois travées que l'on retrouve aussi dans les bas-côtés. Quatre colonnes géminées séparent cette dernière des deux collatéraux, et sont coiffées d'un chapiteau sculpté orné de feuilles d'acanthe et fleurs de lys encadrées par des rinceaux. Pour chaque travée, la voûte de la nef est constituée de quatre arêtes qui convergent vers un oculus aveugle décoré de ferronnerie. Les voûtes des bras du transept sont en berceau plein cintre. La croisée est délimitée, par rapport aux autres parties de l'église, par quatre arcs doubleaux à doubles rouleaux. La coupole repose sur un tambour légèrement polygonal, qui est percé de fenêtres et constitue par conséquent une tour lanterne. Dans le chœur, le maitre-autel est entouré de deux chapelles. L'étage supérieur est construit en encorbellement, et la partie centrale accueille une statue de saint Joseph portant l'Enfant Jésus.

Concernant les vitraux, ces derniers ont été installés progressivement en raison de problèmes financiers. Ainsi, bien que l'ensemble puisse paraitre hétéroclite, certains ont été réalisé par des maitres-verriers mondialement réputés. En effet, les compositions situées à droite et à gauche de la première travée de la nef sont signées « SA Maumejean Frères ». Cette famille de peintres-verriers, originaires des Pyrénées-Atlantiques, a œuvré entre 1860 et 1957. Ainsi, si Jules, le père, devint le peintre-verrier officiel de la maison royale d'Espagne, ses fils, eux, ont reçu de nombreuses récompenses pour leur travail, comme la Légion d'honneur et des médailles d'or. Leurs ateliers furent les plus prolifiques de l'entre-deux-guerres, que ce soit en France ou en Espagne, car ils produisirent des milliers de vitraux qu'on retrouve aujourd'hui en France, en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis. Ainsi, dans le sanctuaire Saint-Joseph de Beausoleil, les vitraux des frères Maumejean ont été posés vers 1930 et sont de style Art déco. À droite de l'entrée, le triptyque met en valeur sainte Thérèse de Lisieux. À gauche, il s'agit de saint François d'Assise entouré de Saint Louis et de saint Antoine de Padoue. Par la suite, à droite de la deuxième travée de nef se trouvent trois vitraux réalisés par Charles Champigneulle, qui est issu d'une grande famille de maitres-verriers et qui a joué un rôle important dans la fabrication du vitrail de style Art nouveau et dont les œuvres se sont diffusées dans toute l'Europe. Ainsi, sur ce triptyque sont représentées l'adoration du Saint-Sacrement à gauche, l'apparition du Sacré-cœur de Jésus à sainte Marie Alacoque au centre, et l'institution de la Fête Dieu à droite.

Finalement, au début des années 1970, le peintre-verrier Favarel, dont l'atelier se trouvait à Beausoleil, a terminé la pose des vitraux dans le sanctuaire. Résolument modernes comparés à l'ensemble, ses réalisations sont de véritables puits de lumière que l'on retrouve dans l'ensemble des parties de l'édifice. Ainsi, que ce soit sous la forme de patchwork ou de camaïeu de couleur, ces vitraux apportent une véritable luminosité. En outre, l'oculus situé au-dessus de l'entrée accueille un vitrail représentant le monogramme du Christ en lettres grecques. Dans les bras du transept, Favarel s'est employé à retracer la vie de Jésus. Ainsi se succèdent des épisodes tels que l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, l'entrée triomphale dans Jérusalem, la Crucifixion ou encore la Pentecôte. Cela dit, les dessins sont très épurés.

- Patrimoine naturel :

La végétation est de type méditerranéen, et l'on y trouve des plantes relativement rares, comme la nivéole de Nice, ainsi que de très belles colonies d'euphorbes arborescentes.

Personnalités liées à la commune

- Georges Auvray (1858-1931), compositeur, mort à Beausoleil.

- John George Woodroffe (1865-1936), indianiste anglais qui a publié plusieurs ouvrages sur le tantrisme sous le nom de plume d'Arthur Avalon, y est mort retraité.

- Guillaume Apollinaire (1880-1918) a vécu dans le quartier du Tonkin.

- Renée Saint-Cyr (1904-2004), actrice, de son vrai nom Marie-Louise Catherine Eugénie Renée Vittore, y est née.

- Georges Canépa (1913-1957), officier pilote de l'Armée de l'air, compagnon de la Libération

- Maurice Turrel (1914-1940), né à Selonnet (Basses-Alpes), établi à Beausoleil après son mariage, diplômé de l’École nationale vétérinaire de Lyon, auteur de La production laitière dans les Basses-Alpes, thèse de médecine vétérinaire, Lyon, 1939, sous-lieutenant vétérinaire, mort pour la France, croix de guerre 1939-1940 (E. Dumas : Les vétérinaires militaires morts pour la France durant la guerre 1939-1945, in Bulletin de la Société française de médecine vétérinaire, 2010, p. 78).

- Léo Ferré (1916-1993) y a vécu quelques années pendant la Seconde Guerre mondiale.

- Armand Gatti (1924-2017), journaliste, poète, écrivain, dramaturge, metteur en scène, scénariste et réalisateur libertaire français, y est né et y a grandi.

- Claude François (1939-1978) y a séjourné dans sa jeunesse, fréquentant le lycée Albert 1er de Monaco.

- Ange Mancini (1944-), qui fut le premier chef du RAID, y est né.

Héraldique

|

Blason | D’azur à l'olivier d’argent terrassé d’or accompagné d’un soleil du même mouvant de l’angle senestre du chef et d’une étoile aussi d’or au canton dextre du chef[43]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Site de l'Insee

Autres sources

- Équipements de production d'eau

- Table climatique

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Menton-Monaco (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Institut national de la statistique et des études économiques, « Dossier complet Commune de Beausoleil (06012) », sur https://www.insee.fr/fr, (consulté le )

- Par Jacques Bergeon et Sabrina Bonarrigo

- Les ports de Menton

- Didacticiel de la règlementation parasismique

- Le risque sismique dans les Alpes-Maritimes

- André Franco, La Turbie : le trophée et le laurier, Serre, , p. 260.

- [PDF] Enterrement religieux de Paul Joseph Chiabaut, maire de Beausoleil du 5 mai 1929 au 21 juin 1934 et du 19 octobre 1947 au 30 mai 1956, sur villedebeausoleil.fr

- Extrait de la fiche de M. Robert VIAL, sur lesbiographies.com (mis à jour le 24 juin 2008).

- Élection du maire et de ses adjoints, sur villedebeausoleil.fr, 26 mai 2020.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- « Jumelage Beausoleil – Alba des liens historiques et amicaux », (consulté le )

- Établissements d'enseignements

- Professionnels de santé

- Hôpitaux, Centres hospitaliers

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département des Alpes-Maritimes (06) », (consulté le ).

- Paroisse Saint-Esprit

- Église Évangélique de la Riviera

- Lycée professionnel agricole

- Ville de Beausoleil

- « Camp ligure sis au Mont des Mules », notice no PA00080665, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Riviera Palace », notice no PA00080928, base Mérimée, ministère français de la Culture

- [https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/6831/beausoleil-cimetierecommunal/ Monument aux morts : Conflits commémorés 1914-1918 – 1939-1945 – Indochine (1946-1954) - AFN-Algérie (1954-1962)

- Le monument commémoratif aux Italiens

- (par l'Office de tourisme de Beausoleil)

- Dominique Cureau, « Riviéra française : Beausoleil », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).

- Réélu les 3 mai 1908, 5 mai 1912, 7 décembre 1919 et 3 mai 1925.

- Nommé président de la délégation spéciale par arrêté ministériel, après dissolution du conseil municipal élu le , puis maire par décret ministériel du .

- Nommé président du Comité local de libération, composé de huit membres, le 3 septembre 1944 puis nommé par le préfet le 28 décembre 1944. Réélu le 29 avril 1945.

- Réélu le 26 avril 1953.

- Réélu les 8 mars 1959 et 21 mars 1965.

- Réélu les 13 mars 1977 et 20 mars 1983.

- Réélu le 18 juin 1995.

- Réélu les 30 mars 2014 et 26 mai 2020.

Voir aussi

Bibliographie

- Le sanctuaire Saint-Joseph de Beausoleil

- Collectif (dir.), Le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes en deux volumes, vol. I : Cantons de Antibes à Levens, Paris, Flohic Éditions, coll. « Le Patrimoine des Communes de France », , 1077 p. (ISBN 2-84234-071-X)Canton de Beausoleil, p. 130-139

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Cavités souterraines naturelles et ouvrages civils

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- (fr)(en)(it) Site de l'office de tourisme

- « Beausoleil sur le site de l'IGN »

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- Site de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes