Centre hospitalier universitaire de Nice

Le centre hospitalier universitaire de Nice est un établissement public de santé français composé de huit établissements situés à Nice et à Tende, dans les Alpes-Maritimes.

| Centre Hospitalier Universitaire de Nice | |||||

| |||||

Vue de l’hôpital | |||||

| Présentation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 43° 42′ 11″ nord, 7° 16′ 28″ est | ||||

| Pays | |||||

| Ville | Nice, Tende (Alpes-Maritimes) | ||||

| Adresse | 4 avenue Reine-Victoria 06003 Nice |

||||

| Fondation | 1973 | ||||

| Site web | www.chu-nice.fr | ||||

| Organisation | |||||

| Type | Soins - Enseignement - Recherche | ||||

| Affiliation | Université Côte d'Azur | ||||

| Services | |||||

| Standards | 04 92 03 77 77 | ||||

| Service d’urgences | Oui | ||||

| Nombre de lits | 1 663 | ||||

| Spécialité(s) | Santé | ||||

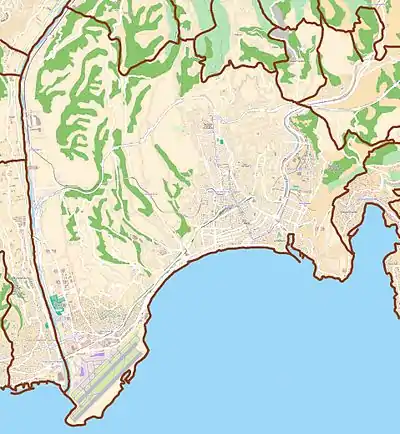

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

C'est avec la création de la faculté de médecine de Nice, en 1973, que le centre hospitalier de Nice est devenu universitaire.

Sites

Le CHU de Nice possède huit structures hospitalières : les hôpitaux de l'Archet (I et II), de Cimiez, Pasteur (I et II) et Saint-Roch, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif CHU-Lenval, l'institut universitaire de la face et du cou (groupement de coopération sanitaire), l'institut Claude-Pompidou (groupement de coopération médico-sociale de droit public), et le centre de convalescence de Tende.

Cimiez est spécialisé en gérontologie, Lenval en pédiatrie, alors que les hôpitaux de L'Archet (I et II) et de Pasteur (I et II) sont davantage « généralistes ». Un nouvel hôpital, Pasteur-II, a été mis en service en 2015 afin de rassembler sur un même site les activités de l'hôpital Saint-Roch et les activités d'une partie de l'hôpital Pasteur-I[1]. Ce regroupement a permis de mettre fin à l'éclatement des différentes spécialités sur plusieurs sites, comme c'était le cas auparavant[2]. Le service d'accueil des urgences du CHU, auparavant installé à l'hôpital Saint-Roch[3], y est transféré à compter du [4].

Missions

Le centre hospitalier universitaire de Nice assure trois missions : les soins (diagnostic, prévention, éducation), l'enseignement (formation médicale et paramédicale) et la recherche-innovation (contribution aux progrès des sciences médicales et pharmaceutiques).

La permanence des soins est assurée par le SAMU, le service d'accueil des urgences, et la maison médicale. Le CHU de Nice dispose d'une filière complète et diversifiée de prise en charge organisée comme suit : ambulatoire, hôpital de semaine, hospitalisation complète, courts séjours, soins de suite et réadaptation, soins de longue durée.

Toutes les disciplines y sont représentées : médecine, chirurgie, obstétrique, biologie… depuis la consultation jusqu'à l'hospitalisation. Le CHU de Nice fait, également de la prévention et du dépistage.

Chiffres-clés

En 2013, le CHU de Nice emploie 8,148 personnes, dont 1,711 médecins incluant 292 internes[5]. Il dispose d'une capacité de 1,663 lits et de 35 salles de blocs opératoires[5]. La même année, il y a eu[5] :

- 515,769 consultations ;

- 78,711 urgences adultes ;

- 18,885 actes de dialyse ;

- 2,938 accouchements ;

- 337,994 appels au centre 15 ;

- 486 interventions par hélicoptère.

Organisation

Directoire

Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement. Il est composé de neuf membres à majorité médicale.

Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance du CHU de Nice est instance qui succède au conseil d’administration. Ses attributions sont de se prononcer sur la stratégie et d’exercer le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il est nommé par arrêté de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il vote le projet d’établissement, le compte financier, le rapport d’activité, la participation à une communauté hospitalière de territoire (CHT) et les projets de fusion.

Historique

Des origines à nos jours

À l'origine, le terme hôpital signifie plus un établissement pouvant accueillir les pauvres. À Nice, au IXe siècle, il en existe un, situé de telle façon que les pauvres puissent s'y rendre aisément. En 1136, la donation de Raymond Ausan hospitali qui vestro laudabili studio ad caput acclesie christi pauparibus est révèle l'existence d'un hôpital des pauvres qui fonctionne au chevet de l'église cathédrale sous l'autorité de l'évêque et des chanoines. Le 16 octobre 1198, le testament du Niçois Jourdain Riquier, établi à Gênes, ordonne la fondation d'un hôpital au voisinage de la mer et sur un terrain lui appartenant, pour y recueillir douze pauvres. En 1223, le testament de Raymond Chabaud, seigneur de Château-neuf, fait état de l'hôpital de Saint-Jean et de l'hôpital du Var. Le premier legs vise les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui avaient une commanderie à Nice. Le second concerne l'hospice dont le but était d'assurer le passage des voyageurs désireux de traverser le Var. Il était confié à des chanoines de l'ordre de Saint-Augustin. En 1318, le testament de François Badat, seigneur de Château-Neuf, révèle l'existence de plusieurs hôpitaux, parmi lesquels : les hôpitaux du Var, du Saint-Esprit, de la Porte Saint-Martin et de la Porte des Paysans (hospitali de portali Rusticorum).

Pierre Gioffredo cite le testament de Pierre Corba, de 1485, où figurent les legs à trois « aumônes » et à cinq hôpitaux : les aumônes (slemosinae) du Saint-Esprit au puy Saint-Martin, du Saint-Esprit au pont Saint-Antoine, et du Saint-Esprit de la ville, et les hôpitaux de Saint-Éloi, Saint-Lazare, de la Collecte du pain (collectas panis), de Pairolière et de la Ville supérieure. Par sa bulle du 18 juillet 1538, le pape Paul III rattache à l'hôpital Saint-Éloi toutes les autres fondations de la ville. De 1594 à 1632, l'archiconfrérie de la Sainte-Croix en a l'administration qui passe ensuite sous la direction de la municipalité. En 1579 est fondé l'hospice des orphelins avec l'aide de Mgr Lambert, évêque de Nice, et en 1584, son successeur Mgr Pallavicini, crée l'hospice des orphelines.

Au XVIIIe siècle, Nice possède trois hôpitaux ou hospices : l'hôpital de la Croix, ouvert aux pauvres infirmes en 1636, l'hôpital Saint-Roch (ancien hôpital Saint-Éloi), destiné aux pauvres malades et situé dans l'ancienne église du Saint-Esprit, près du couvent Saint-François, et l'hospice de la Charité qui, établi « à l'est de la ville et au pied du château » recevait vieillards, infirmes et enfants trouvés ou abandonnés. L'hospice des orphelins et celui des orphelines sont à la même époque rattachés à celui de la Charité. En 1720, une école médico-chirurgicale est créée à Nice. Par la suite, l'annexion du comté de Nice par la Première République en 1792 conduit à la fusion des établissements hospitaliers de la ville qui deviennent les hospices réunis de la ville de Nice. Mais l'autonomie des hôpitaux est rétablie lors du retour de Nice à la Couronne de Sardaigne. L'hôpital Saint-Roch est alors administré par la congrégation de Charité, et à partir de 1822, l'hospice des enfants exposés et abandonnés est placé sous la direction de l'hospice de la Charité. En 1858, ce dernier quitte la rue Saint-François-de-Paule pour s'établir à l'extérieur de la ville, au lieu-dit Camplong (actuel terrain de la Charité).

En 1859, l'hôpital Saint-Roch est transféré sur son emplacement actuel dans les bâtiments conçus par l'architecte Vernier et érigés sur un terrain légué par l'ingénieur Defly. En 1860, l'annexion du comté de Nice à la France aboutit à la transformation de l'hôpital Saint-Roch et de l'hospice de la Charité en hospices civils, et à la suppression de l'école médico-chirurgicale. En 1882 est fondé l'internat des hospices civils de Nice. En 1907, l'asile Dabray ouvre ses portes grâce à la fondation de Séraphin Dabray. Il est réservé aux vieillards des deux sexes d'origine niçoise. En 1907, l'ancien monastère de Saint-Pons (actuellement dénommé « abbaye ») est transformé en hôpital annexe. Par ailleurs, le premier laboratoire à l'hôpital Saint-Roch ouvre en 1909.

En 1910, les travaux de construction de l'hôpital Pasteur débutent, suivant un projet conçu par le docteur Édouard Grinda et réalisé par la municipalité avec le concours de l'architecte Albert Tournaire. La même année ouvre le premier service de radiologie. En 1938, l'hospice de la Charité s'installe dans l'ancien Grand Hôtel et le pavillon Victoria, sur les hauteurs de Cimiez. Il s'intitule par la suite maison de retraite de Cimiez. En 1957, les hospices civils de Nice sont transformés en centre hospitalier. Le décret portant création à Nice d'une école de médecine paraît en 1965. En 1966, le centre hospitalier de Nice acquiert la maison de retraite et de convalescence de Tende.

Hôpital République

L'hôpital République est l'un des plus anciens établissements de soins niçois. Sa construction, au XIXe siècle est l'œuvre de la confrérie des pénitents blancs. Cette archiconfrérie issue de l'antique société génoise du Gonfalon, fondée en 1306, assurait depuis 1594 la gestion de l'hôpital Saint-Éloi situé cours Saleya. À la suite d'un litige avec la municipalité en 1632, l'archiconfrérie abandonne la gestion de cet établissement qui deviendra l'actuel hôpital Saint-Roch. Fidèle à son idéal de charité, elle fonde alors son propre hôpital en 1633 sous le nom de Sainte-Croix. Cet établissement était situé dans le Vieux-Nice, non loin de l'emplacement de l'ancien hôpital Saint-Esprit détruit lors du siège de 1543. On peut d'ailleurs voir encore la plaque commémorant cet ancien hôpital au 5 de la rue François-Zanin. Cet hôpital comprenait seize lits destinés aux pauvres et infirmes. Sous la Révolution française et le Premier Empire, il est réuni à l'hôpital Saint-Roch (comme toutes les œuvres pieuses) sous le vocable « hospices réunis ». À la chute de l'Empire, en 1815, et au retour du comté de Nice à la Maison de Savoie, l'hôpital de Sainte-Croix retrouve son indépendance.

En 1849, l'archiconfrérie est autorisée par le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II à acheter un terrain situé le long de la route royale, l'actuelle avenue de la République, pour y construire un nouvel hôpital. Cet établissement sera géré par l'archiconfrérie jusqu'en 1973. Depuis cette date, l'archiconfrérie, tout en restant propriétaire de l'ancienne clinique Sainte-Croix, a loué l'ensemble de la rue François-Zanin ; rénové, il est devenu un centre d'accueil, de réunions, sous le vocable de foyer Sainte-Croix. En juillet 1996, avec l'ouverture de l'hôpital de l'Archet II, l'établissement est remis à la disposition de l'archiconfrérie.

Asile Dabray

Cet établissement est édifié à la suite d'un legs fait à l'hôpital Saint-Roch par Séraphin Dabray, ancien magistrat niçois et fils du poète Joseph Dabray, suivant son testament olographe du 27 juin 1889. En mourant à Nice, le 7 octobre 1890, Séraphin Dabray laisse par testament à l'administration des hospices civils, deux biens-fonds, l'un situé à Villeneuve-Loubet et l'autre à Nice dans le quartier Saint-Barthélemy. La commission administrative des hospices est autorisée à accepter le legs par décret présidentiel du 13 janvier 1899 et à aliéner aux enchères publiques les différents lots, excepté le terrain de Saint Barthélémy où sera érigé un hospice destiné à recevoir des vieillards. Une clause du testament, reprise dans le règlement intérieur de l'établissement, spécifie formellement que l'asile ne doit admettre que des vieillards d'origine niçoise.

Il est procédé à l'adjudication des travaux le jeudi 10 mars 1904, d'après les plans dressés par M. Daniel, architecte des hospices. Ce projet, établi pour 24 vieillards (12 hommes et 12 femmes), comprend un bâtiment principal et deux petits pavillons isolés avec cours et jardins, le tout occupant une surface de 4 300 mètres carrés. La cérémonie d'inauguration a lieu le jeudi 16 mai 1907 en présence d'André de Joly, préfet des Alpes-Maritimes, Honoré Sauvan, maire de Nice, M. Barralis, vice-président de la commission administrative des hospices, M. Fighiera, directeur des hospices, et les docteurs Barety, Magnan, Bourdon, Camous, Paschetta, Ciaudo et Bensa. À l'intérieur du bâtiment central est apposée une plaque de marbre noir où, en lettres d'or, on peut lire : « Cet asile a été inauguré le 16 mai 1907, M. André Joly étant préfet des Alpes-Maritimes, M. Honoré Sauvan, maire de Nice et M. J. Barralis, A. Magnan, A. Barety, J. Ciaudo, P. Gautier, A. Risso, administrateurs des hospices. »

Le nombre de lits de la fondation augmente sans cesse pour se stabiliser à 42 lits, tous situés au rez-de-jardin, l'étage étant affecté à la communauté. Un projet de surélévation d'un étage est réalisé en 1962, en raison du plan d'urbanisme de la ville de Nice qui prévoit la création d'une artère de 26 mètres de large, amputant la propriété de 1 500 mètres carrés environ. Ce projet comporte la surélévation du bâtiment restant, en raison de la disparition d'une aile de l'édifice, consécutive à la construction de la nouvelle artère. Le plan directeur des hospices de 1968 prévoit la création d'un nouveau bâtiment d'une capacité de 80 lits sur l'emplacement de la fondation. Une délibération en date du 21 mars 1972 demande l'inscription au VIe plan de cette réalisation qui ne voit jamais le jour, puisque le bâtiment qui ferme ses portes le 27 octobre 1998 est identique à celui de 1907 et comporte 39 lits. Le 27 octobre 1998, le service de long séjour de la fondation Dabray est transféré à l'hôpital de Cimiez, mettant fin ainsi à 91 ans d'accueil des vieillards niçois.

Hôpital de Cantaron

À une dizaine de kilomètres au nord-est de Nice, l'hôpital de Cantaron, installé en pleine campagne est le successeur du foyer de l'enfance de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales, qui quitte cet emplacement en raison de difficultés de fonctionnement. En janvier 1975, lors d'un conseil d'administration, est évoquée la question de la surcharge des lits de médecine à l'hôpital Pasteur. Le président de la commission médicale consultative, le docteur Michel Salvadori, indique qu'une solution existe peut-être avec l'établissement de Cantaron. La location de cet établissement est proposée au conseil d'administration.

Dans le courant du mois de mai 1975, le vice-président du conseil d'administration est informé que 60 lits du foyer peuvent être immédiatement donnés en location au centre hospitalier universitaire de Nice, après estimation de l'administration des Domaines et prise en charge par le budget du conseil général des réparations, malfaçons et adductions d'eau. Par délibérations du 17 février et du 13 avril 1976, le conseil d'administration décide d'acquérir le foyer pour recevoir les malades adultes en moyen séjour, option qui nécessite toutefois l'aménagement des locaux existants. Une première tranche de travaux (rez-de-chaussée) est décidée par le conseil d'administration du 9 novembre 1976, afin de permettre l'ouverture de 43 lits. Une deuxième phase de travaux (premier étage) verra la mise en service de 40 lits supplémentaires : coût total de l'opération 3,2 millions de francs. Par ailleurs, une dizaine d'agents du foyer sont intégrés par le centre hospitalier régional sur le site et l'hôpital Pasteur.

En 1980, les archives médicales de l'hôpital Saint-Roch situées au rez-de-chaussée du 8 rue Biscarra, immeuble de la dotation, doivent être déménagées en raison de la récupération de cet immeuble par la direction des Postes et Télécommunications pour la construction d'un central téléphonique. L'ensemble des dossiers est transféré vers l'ancien gymnase du foyer qui devient le premier bâtiment d'archives du site (suivent les salles de classes, et les bâtiments I et E). Ceci représente plus de dix kilomètres de documents stockés. En 1981, un projet visant à porter à 160 lits la capacité de l'établissement est étudié, en même temps que la création d'un service informatique. Les deux dossiers ne seront jamais concrétisés. Après une réduction du nombre de lits de moitié, l'établissement ferme ses portes fin octobre 1998.

Hospice de la Charité et hôpital Cimiez

L'hospice de la Charité recevait les enfants abandonnés et les vieillards pauvres. Son but principal était de lutter contre la mendicité. Sa construction est ordonnée par Victor Amédée II dans l'édit royal de 19 mai 1717. Sa réalisation n'est effective qu'en 1754 à cause de l'opposition des édiles de Nice. L'hospice est établi dans un bâtiment donnant sur la rue Saint-François-de-Paule et la place Charles-Albert non loin de l'actuelle rue de l'Opéra. Le 24 juin 1858, les terrains appartenant à l'hospice dans ce périmètre sont vendus aux enchères publiques afin de permettre l'achèvement de la place Charles-Albert. La construction du nouvel hospice se fait en 1859 dans un jardin que l'établissement possède hors les murs, dans la région du « camp long », emplacement dénommé « terrains et magasins de l'hospice de la charité » et correspondant à l'actuel centre commercial Nicetoile.

L'hôpital de la Charité déménage une dernière fois en 1938 sur une propriété sise à Cimiez, achetée par les hospices civils de Nice à un certain M. Pihier. Cette propriété comprend un parc de 28 000 mètres carrés, un immense hôtel de cinq étages et un pavillon très important (l'ancien pavillon de la reine Victoria). Cette installation entraîne une protestation des habitants de Cimiez. Devant cette pression, M. Pihier manifeste le désir que le nom de l'établissement soit changé, qu'il ne soit plus « la charité » mais « maison » ou « fondation » et qu'il ne soit plus fait de publicité sur cette vente pour ne pas effaroucher la clientèle. La maison de retraite de Cimiez abrite alors près de quatre cents personnes. Les enfants sont logés au pavillon Victoria. La chapelle et les réfectoires sont situés dans l'aile nord du Grand Hôtel. Dans l'aile sud se trouvent les chambres des religieuses et des vieillards ainsi que les bureaux.

En 1969, après que la direction constate l'isolement des pensionnaires, une association est créée en vue de la promotion de la vie sociale des résidents : l'association Victoria. Les années 1970 voient, avec la construction de deux unités de soins normalisées, la transformation de l'établissement. L'appellation de maison de retraite fait alors place à celle d'hôpital de Cimiez. En 1999, après réhabilitation du Grand hôtel, les directions fonctionnelles du CHU sont regroupées sur cet établissement.

Hôpital l'Archet

Dernier né des établissements publics (en 1979), il s'élève sur un ancien terrain agricole située sur une colline dominant l'ouest des faubourgs de Nice. Sa situation, excentrée il y a vingt ans, fait envisager d'y créer une maison de retraite, puis un hôpital de moyen séjour assorti d'un service de rééducation fonctionnelle. C'est en 1974 que se dessine le projet d'un hôpital complet. La conception architecturale, tout à fait conforme aux canons hospitaliers les plus modernes, permet une adaptation aux nouveaux critères : un bloc d'hospitalisation, complètement indépendant, auquel se juxtapose l'ensemble médico-technique. Ce dernier abrite outre l'administration et ses services, des bureaux médicaux avec consultations, la radiologie, les laboratoires, un vaste ensemble de rééducation fonctionnelle à usage interne et externe et une auberge de jour. Le bâtiment d'hospitalisation, quant à lui, s'élève sur six étages avec 326 lits destinés spécialement à la rééducation fonctionnelle, la rhumatologie, l'hygiène et les maladies infectieuses ; un internat, une crèche située au voisinage créent un ensemble bien autonome.

Par la suite, les besoins nouveaux de la ville et la nécessité de moderniser les hôpitaux de Nice, justifient l'extension de ce complexe baptisé Archet I et d'y ajouter un Archet II dans son voisinage immédiat. Après la pose de la première pierre en 1992, l'établissement est inauguré le 18 juin 1996.

Hôpital Saint-Roch

En 1538, le pape Paul III réunit en un seul hôpital plusieurs petits établissements sous la dénomination d'hôpital Saint-Éloi. Cet établissement est installé près de la porte du même nom. Démoli lors du siège de 1543, il est reconstruit près de la place de la Ville en date du . Par la suite, le nom de Saint-Roch se substitua à celui de Saint-Éloi. L'administration de l'établissement, jusqu'alors confiée à l'archiconfrérie de la Sainte-Croix, passe en 1632 sous l'autorité de la cité. Durant la période révolutionnaire, l'hôpital civil est installé avec l'hôpital militaire, dans l'ancien palais du gouvernement. À la fin du Premier Empire (en 1815), l'hôpital est transféré sur l'emplacement de l'hôtel de ville actuel. Il y demeure jusqu'en 1859, date à laquelle il est déplacé extra muros dans de nouveaux locaux qui sont encore les siens aujourd'hui.

C'est en 1850 que la construction du nouvel hôpital est entreprise sur un terrain légué par Hippolyte Defly. Achevé en 1859, il possède une capacité de 120 lits répartis en trois éléments en U cernant une cour ouvrant sur la rue Defly. Dès 1869, est adopté, en supplément, un corps central doté d'un fronton de style classique italien qui s'ouvre sur la place de l'hôpital. Sous la Troisième République, en 1873, la capacité de l'établissement est portée à 220 lits. Il reste pratiquement inchangé jusqu'à la construction en du bâtiment abritant l'administration centrale, et en pour l'édification du bâtiment des urgences.

Les urgences sont transférées à l'hôpital Pasteur 2 en [6]. En 2019, le site est racheté au CHU par la municipalité pour 40 millions d'euros afin de le transformer en « hôtel des polices[7] ».

Hôpital Pasteur

Un décret du 14 décembre 1908 autorise l'administration des Domaines à consentir la vente du monastère Saint-Pons à la ville de Nice pour la somme de 60 000 francs. Le couvent est transformé en hôpital annexe de l'hôpital Saint-Roch sous le nom d'hôpital de l'abbaye. En 1910, débute la construction de l'hôpital Pasteur. Cet établissement est intégralement réalisé par la municipalité qui achète les terrains nécessaires à son implantation et fait dresser les plans par l'architecte Albert Tournaire. Ce programme est dirigé par le docteur Édouard Grinda, adjoint au maire.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les trois pavillons qui ont été construits sont utilisés à l'hospitalisation des militaires, malades ou blessés. Après la guerre, la municipalité, en accord avec la commission administrative des hospices civils, entend poursuivre le programme hospitalier établi par le docteur Grinda. Afin de se libérer de l'emprise militaire, la municipalité fait voter les crédits nécessaires à la réfection de l'abbaye. Ces travaux terminés, l'abbaye devient un petit hôpital militaire de 200 lits. Les trois pavillons ainsi libérés par les militaires sont entièrement rénovés grâce aux crédits votés par la municipalité qui entreprend en même temps la construction du quatrième pavillon qui est terminé au mois de juillet 1932. Poursuivant la réalisation de son programme, la municipalité, grâce à une participation de l'État, obtient la construction de deux nouveaux pavillons dits pavillons des fiévreux (F et G). L'inauguration de l'hôpital Pasteur par le président de la République Albert Lebrun a lieu le 6 juin 1937. Cet hôpital comprend sept pavillons d'une capacité de 1 200 lits. Deux nouveaux pavillons situés sur les hauteurs viennent s'y ajouter dans les mois qui suivent portant ainsi à 2 000 lits la capacité de cet établissement.

Le bâtiment accueille le service d'urgence en continu depuis juillet 2015.

Centre de convalescence de Tende

L'ancienne caserne Plava de Tende est aménagée à partir de 1962 par le département des Alpes-Maritimes en vue de sa transformation en hospice pour vieillards. Certaines circonstances ayant empêché l'ouverture dudit hospice en 1964, comme cela été programmé, conduisent le département à sous-louer par convention, en date du 25 février 1965, les bâtiments au centre hospitalier régional de Nice, pour y exploiter une maison de retraite. Le département devient pleinement propriétaire des immeubles en vertu d'un acte d'acquisition, en date du 24 novembre 1966. Puis, cette sous-location s'est transformée en location. Par délibération en date du 9 janvier 1970, le conseil général des Alpes-Maritimes donne son accord à la poursuite de cette location en prenant une nouvelle convention d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le coût de cette location est fixé par la direction départementale des services fiscaux. Le loyer initial porté à 435 000 francs fait l'objet d'un avenant, en date du 22 décembre 1976, le fixant à 440 000 francs. Le 20 février 1980, les deux parties réunissent à nouveau pour remplacer la convention existante par un bail emphytéotique d'une durée de 60 ans à compter du 1er janvier 1979, et ce, jusqu'au 30 décembre 2009, pour un loyer annuel de 470 000 francs, payable par semestre. Le terrain, objet du présent bail, demeure propriété du département des Alpes-Maritimes qui l'a acquis par deux actes de vente, l'un avec l'État (travaux du génie de Nice) et l'autre avec la direction de la SNCF.

Organisation de l’activité en pôles cliniques et médico-techniques

Pôles regroupant l'ensemble des activités courantes et spécialisées :

- Pôle activités d'aval de Tende

- Pôle anesthésie - réanimation

- Pôle bloc opératoire et stérilisation

- Pôle cardio-vasculaire, thoracique et métabolique

- Pôle digestif - gynécologie - obstétrique

- Pôle gérontologie

- Pôle imagerie

- Pôle laboratoires

- Pôle neurosciences cliniques

- Pôle odontologie

- Pôle pharmacie

- Pôle santé publique - hygiène - qualité risques

- Pôle spécialités médicales

- Pôle Urgences - SAMU - SMUR - SEMOU

- Pôle urologie - néphrologie

- Institut universitaire locomoteur et du sport

- Institut universitaire de la face et du cou (chirurgie maxillo-faciale, audiologie, pathologies et cancérologies ORL, chirurgie esthétique et réparatrice de la face et du cou…)

Centres d’expertise et d’excellence

Le CHU de Nice est initiateur régional ou promoteur de plusieurs concepts d’excellence :

- le centre accrédité de greffe de moelle osseuse et cellules d’hématopoïétiques ;

- le centre de cure ambulatoire en alcoologie ;

- le centre mémoire ressource et recherche ;

- le centre de reproduction (aide médicale à la procréation) ;

- le centre de ressources biologiques ;

- la coordination française du programme d'éducation européen E-Bug ;

- l'espace partagé de santé publique ;

- l'espace éthique azuréen ;

- l'unité de thérapie cellulaire et génique ;

- l'unité protégée d'hématologie pour la greffe de moelle osseuse et la thérapie cellulaire ;

- le centre national de référence santé à domicile et autonomie.

- le centre de recherche clinique de Nice[8].

Il dispose également de plusieurs centres de référence labellisés : les centres de référence maladie rares (épidermolyses bulleuses héréditaires, maladies mitochondriales, neuromusculaires et SLA), et le centre d'étude et de recherche sur l'obésité de Nice Côte d'Azur (CERON) qui est un centre de référence spécialisé dans la coordination de prise en charge de l'obésité sévère et ses complications sur le territoire de santé PACA-Est.

Recherche et innovation

Le CHU de Nice a choisi d'organiser son activité de recherche clinique autour de thématiques spécifiques. Les thématiques considérées comme principales sont le cancer, la génétique et le développement, la dermatologie, l'hépato-gastro-entérologie et la nutrition, les maladies neuromusculaires. Les autres thématiques concernent les neurosciences, la psychiatrie, Alzheimer, la santé publique, les maladies infectieuses, la circulation, le métabolisme

En 2011, le CHU comptait 131 essais clinique en cours, 382 projets de recherche multicentriques en cours, 374 études menées avec des laboratoires en cours, 485 publications scientifiques et détenait 8 brevets en copropriété.

Plates-formes de recherche et partenariats

Le CHU de Nice est en collaboration avec différentes structures labellisées. Ensemble, ils développent des programmes de recherche. Ces centres labellisés sont : le centre de ressources biologiques (incluant une tumorothèque, commune avec le centre Antoine Lacassagne), les quatre centres de référence maladie rares, l'unité de thérapie cellulaire et génique, le centre de recherche clinique (commun avec le Centre Antoine Lacassagne).

Des partenariats ont été noués entre l'université de Nice Sophia Antipolis, l'Inserm, le CNRS et le CHU. Ceci étant symbolisé par la proximité immédiate des sites hospitaliers et des instituts de recherche tels que le centre méditerranéen de médecine moléculaire (C3M) et l'Institute for Research on Cancer and Aging (IRCAN).

Moyens à disposition des investigateurs

Le CHU de Nice dispose d'une délégation à la recherche clinique et à l'innovation (DRCI). Celle-ci a pour mission la promotion des essais cliniques (organisation, gestion, appui technico-réglementaire) et l'aide méthodologique et la gestion des données (aide rédactionnelle, conception des essais cliniques et management des bases de données). En 2011, 123 personnes étaient ainsi affectées à des projets de recherche clinique et d'innovation.

Conformément à ses missions, le CHU s'est dotée d'une cellule d'assistance méthodologique qui comprend des compétences en biostatistique, data-management et méthodologie. Par ailleurs, le CHU bénéficie également de l'expertise du comité de la recherche biomédicale et en santé publique (CRBSP). Cette instance tripartite (CHU, universités, organismes de recherche) a pour mission d'évaluer les activités de recherche du CHU et de le conseiller dans l'élaboration de sa politique scientifique.

Notes et références

- « Pasteur 2 : un nouvel hôpital à Nice », l'information des CHU & de la conférence des directeurs généraux de CHRU, Réseau CHU

- « Pasteur : le site du nouvel hôpital », présentation du CHU et de ses établissements, site du CHU de Nice

- « Nice : L'hôpital Saint-Roch s'en va à Pasteur... en 2011 », Nice-matin,

- Cyril Dodergny, « photos. Les urgences de Saint-Roch à Nice transférées à Pasteur 2 », sur www.nicematin.com, (consulté le )

- [PDF] Centre hospitalier universitaire de Nice, Chiffres clés 2013

- « Les urgences de l'hôpital Saint-Roch à Nice transférés dans le nouvel hôpital Pasteur 2 », sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/, (consulté le ).

- Rémy Mario, « Nice : la ville s'apprête à acquérir l'ancien hôpital Saint-Roch », sur https://www.tpbm-presse.com/, (consulté le ).

- le centre de recherche clinique de Nice

Voir aussi

Bibliographie

- « L'hôpital et la charité à Nice », dans Lou Sourgentin, no 95 (février 1991)

- Nice Historique, numéro spécial santé, no 1 (janvier-mars 1994) [lire en ligne]

- Gérard Burg, L'Hôpital Saint-Roch et l'hospice de la charité de 1814 à 1914, Nice, Faculté de droit de Nice (thèse de doctorat), 1968 (OCLC 492169718) [lire en ligne]

- Alphonse Magnan, Contribution à l'histoire de la médecine dans le comté de Nice, Imprimerie de l'école professionnelle Don-Bosco, Nice, 1933

- Bonaventure Salvetti, L'abbaye de Saint-Pons : hors les murs de Nice : essai historique, Serre Éditeur, 2003, 2e éd. (1re éd. 1925), 173 p. (ISBN 9782864103981) [lire en ligne]

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux organisations :