Bataille d'Ayacucho

La bataille d’Ayacucho est le dernier affrontement des grandes campagnes terrestres des guerres d'indépendance en Amérique du Sud (1809-1826) commencées avec la Révolution de Chuquisaca en 1809 dans le Haut-Pérou et culminant avec l'occupation des forteresses de Callao en 1826. La bataille se déroule le sur la pampa de Quinua (es), aux environs d'Ayacucho au Pérou. La victoire des indépendantistes, dirigés par Antonio José de Sucre, sur les loyalistes du vice-roi du Pérou José de la Serna scelle de fait l'indépendance du Pérou avec la capitulation militaire de l'armée royaliste.

.jpg.webp)

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Ayacucho, Pérou |

| Issue | Capitulation du vice-roi du Pérou et fin de la domination espagnole en Amérique du Sud |

| 4 500 soldats de Grande Colombie 1 280 soldats péruviens, chiliens et argentins[1] | 6 900 soldats de la Vice-royauté du Pérou[2] |

| 370 morts et 609 blessés | 1 800 morts et 700 blessés |

Guerre d'indépendance du Pérou

Batailles

m Premiers soulèvements autonomes

- Insurrection de Tacna (1811)

- Rébellion de Huánuco (1812)

- Insurrection de Tacna (1813)

- Rébellion de Cuzco (1814)

- Bataille de la Apacheta (es)

- Bataille de Umachiri (es)

Campagne Libératrice du Sud (1820-1823)

- Débarquement de Paracas (es)

- Première campagne d'Arenales

- Bataille de Pasco (es)

- Capture de l’Esmeralda

- Discours d'Aznapuquio (es)

- Seconde campagne d'Arenales

- Combat de Quiapata (es)

- Campagne d'Intermedios de Miller

- Combat de Mirave (es)

- Premier siège de Callao

- Expédition auxiliaire de Santa Cruz à Quito

- Bataille d'Ica

- Combat de Paras (es)

- Campagne d'Intermedios d'Alvarado (es)

- Bataille de Torata (es)

- Bataille de Moquegua (es)

- Combat de Mito (es)

Campagne Libératrice du Nord (1823-1826)

- Motín de Balconcillo (es)

- Campagne d'Intermedios de Santa Cruz

- Bataille de Zepita (es)

- Combat d'Arequipa (es)

- Combat d'Alzuri (es)

- Soulèvement de Callao (es)

- Rébellion d'Olañeta (es)

- Bataille de Junín

- Combat de Bellavista (es)

- Bataille de Corpahuaico (es)

- Bataille d'Ayacucho

- Campagne de Sucre dans le Haut-Pérou

- Combat de Tumusla

- Second siège de Callao (es)

| Coordonnées | 13° 02′ 33″ sud, 74° 07′ 54″ ouest | |

|---|---|---|

|

Situation

En 1820, la situation politique en Espagne change radicalement avec la restauration de la Constitution libérale de 1812 et la soumission de Ferdinand VII devant la révolte menée par le général Rafael del Riego. Ce changement radical de situation entraîne l'annulation de l'expédition de 20 000 soldats qui devait être envoyée en Amérique du Sud pour aider le vice-roi du Pérou à combattre le mouvement indépendantiste en pleine expansion et à reconquérir les territoires perdus. Au Pérou, le vice-roi Joaquín de la Pezuela est discrédité à cause de l'échec de l'expédition militaire de Mariano Osorio au Chili et plus encore par le débarquement de l'armée de José de San Martín au Pérou. Le vice-roi est finalement renversé le par un coup d'État mené par le général José de la Serna, qui prend sa place et proclame son adhésion à la Constitution libérale.

Les indépendantistes débutent à Cerro de Pasco une campagne militaire prometteuse et entrent dans Lima en juillet 1821 mais l'armée royaliste, solidement entraînée, triomphe des insurgés commandés par Agustín Gamarra à Ica le . L'année suivante, en janvier 1823, après que José de San Martín s'est retiré à la suite de l'entrevue de Guayaquil avec Simón Bolívar, une nouvelle expédition visant à libérer le Haut-Pérou est écrasée par les royalistes et l'année se termine sur un nouvel échec des indépendantistes, commandés cette fois par Antonio José de Sucre, qui sont obligés d'évacuer Arequipa après avoir perdu la majeure partie de leur cavalerie.

L'optimisme affiché par les insurgés s'évanouit peu à peu, d'autant que les présidents péruviens José de la Riva Agüero y Osma et José Bernardo de Tagle sont successivement accusés de trahison. Riva Agüero, après avoir déporté certains députés du Congrès et organisé un Congrès parallèle à Trujillo, est accusé de haute trahison[3] et est exilé au Chili. Tagle, qui lui succède à la présidence, est peu après accusé à son tour par Simón Bolívar de négocier avec les royalistes[4] et doit trouver refuge dans la forteresse de Callao, qui est assiégée par les indépendantistes.

Néanmoins, en dépit de leurs derniers succès, la situation reste critique pour les royalistes, qui sont coupés de toute communication avec l'Espagne, et Bolívar, de son côté, demande de nouveaux renforts de Colombie pour préparer une campagne décisive contre l'armée royaliste de José de la Serna.

Le traité de Buenos Aires et la révolte de Callao

Le , le gouvernement des Provinces-Unies du Río de la Plata conclut un traité avec le vice-roi et envoie des négociateurs aux autres gouvernements sud-américains afin que ce traité puisse être effectif[5]. Il y est stipulé que les hostilités devront cesser soixante jours après sa ratification et que cette trêve devra durer un an et demi, période durant laquelle une paix définitive serait négociée. Ainsi, Juan Gregorio de las Heras et Baldomero Espartero se rencontrent à Salta pour négocier mais ne parviennent pas à un accord. Le gouvernement des Provinces-Unies du Río de la Plata pense que ce projet établira la paix, bien que ce soit au détriment de la cause péruvienne, refusant son aide à cette dernière et retirant ses troupes des postes avancés à la frontière avec le Haut-Pérou[6].

Au début de l'année 1824, Bolívar tombe gravement malade alors que, dans le même temps, un ministre plénipotentiaire envoyé par les Provinces-Unies du Río de la Plata arrive à Lima pour demander au Pérou d'adhérer au traité, demande toutefois rejetée par le Congrès péruvien. Peu après, le 4 février, un soulèvement de la garnison de Callao éclate et près de 2 000 hommes passent du côté royaliste, libérant les prisonniers et hissant le drapeau espagnol sur la forteresse de Callao[7]. Le régiment de grenadiers montés des Andes se révolte à son tour le 14 février et deux escadrons se rendent à Callao pour rejoindre les émeutiers mais, quand ils voient que ceux-ci ont rallié la cause royaliste, une centaine d'hommes ainsi que tous les officiers du régiment retournent à Lima. Ces évènements ont pour conséquence une brève occupation de Lima par les royalistes, avant que ceux-ci ne se replient sur Callao et dans les régions andines, et vont surtout prolonger la guerre jusqu'en 1826, date à laquelle la forteresse de Callao fait enfin sa reddition.

La rébellion d'Olañeta

José de la Serna connaît lui aussi de graves problèmes car, au début de cette même année 1824, l'armée du Haut-Pérou commandée par le général Pedro Antonio Olañeta se révolte contre le vice-roi après avoir reçu la nouvelle que le gouvernement libéral espagnol était tombé à la suite de l'expédition française en Espagne. Ferdinand VII rétablit ainsi l'absolutisme, avec le soutien des troupes françaises, et Rafael del Riego est pendu alors que les autres dirigeants libéraux sont exécutés, exilés ou en fuite. Le monarque espagnol décrète l'abolition de toutes les décisions prises durant les trois années précédentes, ce qui annule la désignation de José de la Serna comme vice-roi du Pérou.

Olañeta donne à ses forces l'ordre d'attaquer les troupes restées fidèles à José de la Serna[8], obligeant le vice-roi à changer sa stratégie de descendre sur la côte pour combattre Bolívar. À la place, il envoie une armée de 5 000 vétérans dirigée par Gerónimo Valdés (es) traverser la rivière Desaguadero, traversée effectuée le 22 janvier 1824, avec comme ordre de marcher sur Potosí pour livrer combat à son ancien subordonné. Après une longue campagne et quatre batailles livrées entre les deux armées, la dernière le , les troupes des libéraux et des absolutistes se sont mutuellement décimées.

Bolívar, qui est en communication avec Olañeta, tire pleinement avantage de cette situation en passant à l'offensive et bat une armée royaliste isolée, commandée par José de Canterac, lors de la bataille de Junín le 6 août 1824. Ainsi commence une campagne qui a pour conséquence de pousser 2 700 soldats royalistes à déserter et à rejoindre les forces indépendantistes. Finalement, le 7 octobre 1824, Bolívar, dont l'armée est désormais aux portes de Cuzco, donne le commandement à Antonio José de Sucre et retourne à Lima pour collecter des fonds et accueillir une division colombienne de 4 000 hommes qui n'arrive néanmoins qu'après la bataille d'Ayacucho[9].

La campagne d'Ayacucho

La déroute des troupes de Canterac à Junín oblige le vice-roi à rappeler Jerónimo Valdés de Potosí, celui-ci revenant à marche forcée avec ses soldats. Après avoir rassemblé ses troupes, José de la Serna rejette toutefois l'idée d'un assaut direct en raison du manque d'expérience de son armée, renforcée depuis quelques semaines par un enrôlement massif de paysans. Son intention est au contraire de couper Sucre de son arrière-garde par une série de marches et de contre-marches, plan qu'il met à exécution peu après le départ de l'armée de Sucre de Cuzco, pendant sa traversée des Andes. Ainsi, l'armée royaliste frappe le 3 décembre à la bataille de Corpahuaico (es) où elle cause à ses adversaires environ 500 morts et blessés ainsi que la perte d'une grande partie de son artillerie pour un coût limité à trentaine d'hommes. Sucre et ses lieutenants réussissent toutefois à préserver l'organisation de leur armée, empêchant le vice-roi d'exploiter son succès. Bien qu'ayant souffert de pertes importantes, Sucre organise une retraite en bon ordre et s'assure de monter le camp dans des positions d'accès difficile, comme la pampa (plateau) de Quinua (es), à 20 km au nord-est d'Ayacucho.

L'armée royaliste finit ainsi par consommer toutes ses provisions dans une guerre de mouvements sans avoir obtenu de victoire décisive. En raison des conditions extrêmement difficiles d'une campagne dans les Andes, les effectifs des deux armées se trouvent drastiquement réduits par les désertions et les maladies. Elles passent ainsi respectivement de 8 500 (pour l'armée indépendantiste) et 9 300 hommes (pour l'armée royaliste) au début de la campagne, à 5 800 et 6 900 hommes à la veille de la bataille d'Ayacucho. L'armée royaliste se positionne sur les hauteurs de Condorcunca (ce qui signifie « le cou du condor » en quechua), une bonne position défensive mais qu'elle ne peut espérer tenir trop longtemps car il ne lui reste que cinq jours de réserves de nourriture. Elle est donc condamnée à vaincre rapidement pour éviter sa dispersion et une défaite certaine à l'arrivée des renforts colombiens attendus par les indépendantistes.

Ordre de bataille

Armée unifiée libératrice du Pérou (Ejército Unido peruano colombiano Libertador del Perú)

- Commandant en chef : général Antonio José de Sucre

- Chef d'état-major : général Agustín Gamarra

- Cdt de la cavalerie : général Guillermo Miller (es)

- Première division : général José María Córdova (2 300 hommes)

- Deuxième division : général José de La Mar (1 580 hommes)

- Réserve : général Jacinto Lara (1 700 hommes)

Dans son rapport de la bataille d'Ayacucho, Sucre décrit ainsi son ordre de bataille : « Notre ligne formait un angle ; la droite, composée des bataillons de Bogotá, Boltijeros, Pichincha et Caracas, de la première division de Colombie, sous le commandement du général Córdova. La gauche, composée des premier, deuxième et troisième bataillons et de la légion péruvienne, avec les hussards de Junín, sous le commandement du général La Mar. Au centre, les grenadiers et hussards de Colombie, commandés par le général Miller, et en réserve les bataillons Rifles, Vencedor et Bargas, de la première division de Colombie, sous le commandement du général Lara »[10].

Sucre ne mentionne pas les grenadiers montés du Río de la Plata, au contraire du général Miller qui les cite comme faisant partie des troupes placées sous son commandement, de même que les hussards de Junín, ce qui contredit le rapport de Sucre[11].

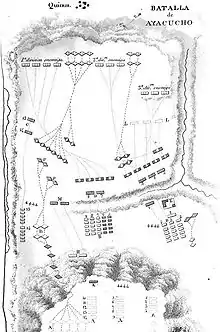

A. Positions royalistes dans la nuit du 8 au 9

B. Manœuvre préparatoire de l'attaque royaliste

C. Marche des bataillons du colonel Rubín de Celis

D. Manœuvre et attaque de la division Monet

E. Attaque de l'avant-garde de Valdés sur la maison occupée par les indépendantistes

F. Charge de la cavalerie royaliste

M. Dispersion des bataillons de Gerona, une partie de la réserve royaliste

K. Bataillon Ferdinand VII, dernière réserve royaliste.

Armée royaliste du Pérou (Ejército Real del Perú)

- Commandant en chef : vice-roi José de la Serna

- Chef d'état-major : lieutenant général José de Canterac

- Cdt de la cavalerie : brigadier Valentín Ferraz

- Cdt de l'avant-garde : général Gerónimo Valdés (es) (2 000 hommes)

- Première division : général Juan Antonio Monet (es) (2 000 hommes)

- Deuxième division : général Alejandro González Villalobos (1 700 hommes)

- Réserve : général José Carratalá (es) (1 200 hommes)

Toujours dans son rapport, Sucre décrit ainsi les positions ennemies : « Les Espagnols firent descendre leurs troupes, envoyant dans les brèches sur notre gauche les bataillons Cantabria, Centro, Castro, le premier bataillon Imperial et deux escadrons de hussards ainsi qu'une batterie de six pièces d'artillerie, concentrant leur plus forte attaque dans cette zone. Au centre se trouvaient les bataillons Burgos, Infante, Victoria, Guias et le 2° du premier régiment, avec en soutien sur leur gauche trois escadrons du bataillon Unión, le bataillon San Carlos, les grenadiers de la Guardia ainsi que cinq pièces d'artillerie. Et sur les hauteurs à notre gauche se trouvaient les premier et deuxième bataillons de Gerona, le deuxième bataillon Impérial, le premier bataillon du premier régiment, celui des Fernandinos et l'escadron de grenadiers hallebardiers »[10].

Déroulement de la bataille

Le plan royaliste prévu par José de Canterac est que la division d'avant-garde prenne à revers, seule, les positions ennemies en traversant la rivière Pampas, sécurisant de cette façon les unités situées à la gauche de Sucre. Le reste de l'armée royaliste doit alors abandonner ses positions défensives et charger le corps principal de l'armée ennemie, qu'il espère trouver désorganisé, alors que les bataillons Gerona et Ferdinand VII restent en réserve pour être envoyés seulement si la situation le requiert.

Sucre prend immédiatement conscience de la manœuvre très risquée des royalistes, alors que ceux-ci sont lancés dans la descente de leurs positions sans aucune chance de couvrir leurs mouvements. La division du général Córdova, soutenue par la cavalerie, frappe alors de plein fouet la masse désorganisée des troupes royalistes qui descendent des montagnes et sont incapables de former une ligne de bataille. Le colonel Joaquín Rubín de Celis, qui commande le premier régiment royaliste dont la tâche est de protéger l'artillerie, se lance à l'assaut avec insouciance et son unité est écrasée et lui-même tué durant l'attaque de la division de Córdova, dont le feu efficace disperse les troupes ennemies de Villalobos.

Voyant le désastre qui se déroule sur sa gauche, le général Monet, sans attendre que sa cavalerie se forme dans la plaine, mène sa division contre celle de Córdova et réussit à mettre en ordre de bataille deux de ses bataillons mais, attaqué soudainement, il se trouve encerclé avant que le reste de ses troupes ait pu s'organiser. Monet est blessé et trois de ses lieutenants sont tués, et les troupes royalistes entraînent dans leur retraite la milice paysanne inexpérimentée. La cavalerie royaliste charge alors les escadrons ennemis qui sont lancés à la poursuite de la division de Monet mais ceux-ci, soutenus par le feu roulant de leur infanterie, causent de lourdes pertes aux cavaliers de Ferraz, dont les survivants sont forcés de quitter le champ de bataille.

À l'autre bout du champ de bataille, la division de José de La Mar et la réserve de Jacinto Lara stoppent ensemble l'assaut mené par les vétérans de l'avant-garde de Valdés dans le but de prendre une maison occupée par des compagnies de l'armée indépendantiste. Ces compagnies, d'abord bousculées, reçoivent bientôt des renforts et repartent à l'attaque avec l'aide de la division victorieuse de Córdova[13]. José de la Serna essaie alors de réorganiser ses troupes dispersées en pleine retraite et José de Canterac emmène en personne les réserves à l'assaut. Mais ces réserves ne sont pas les mêmes que celles qui ont repoussé les invasions de 1823, car la plupart des vétérans ont été tués pendant la rébellion d'Olañeta, et ces jeunes recrues se débandent après une faible résistance. À une heure de l'après-midi, le vice-roi est blessé et fait prisonnier et, même si l'avant-garde de Valdés livre encore combat, la bataille est d'ores et déjà gagnée pour les indépendantistes. Dans son rapport, Sucre affirme que les pertes de son armée s'élèvent à 370 morts et 609 blessés alors que celles de ses adversaires sont de 1 800 morts et 700 blessés.

Avec les restes de sa division, Valdés réussit à battre en retraite sur les hauteurs où il rejoint 200 cavaliers qui se sont rassemblés autour du général Canterac ainsi que quelques soldats dispersés des divisions royalistes qui ont fui et dont les hommes démoralisés ont même tué leurs officiers qui tentaient de les regrouper. Voyant que le corps principal de l'armée royaliste et que le vice-roi lui-même a été fait prisonnier, Valdés et Canterac décident de se rendre.

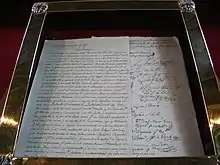

Capitulation d'Ayacucho

La principale conséquence de la capitulation signée le soir de la bataille d'Ayacucho par José de Canterac et Antonio José de Sucre est la cessation de tout combat par les troupes du vice-roi José de la Serna. Les troupes royalistes tenant la forteresse de Callao vont cependant continuer à résister. Le gouvernement du Pérou contracte une dette économique et politique envers les pays qui ont contribué militairement à son indépendance.

Le 7 décembre, Bolívar, sentant la victoire finale toute proche, appelle depuis Lima à l'organisation d'un Congrès de représentants, qui se tient à Panama du au , dans le but d'unir les nouvelles nations. Mais ce projet d'union échoue car il n'est ratifié que par les représentants de la Grande Colombie et, quatre ans plus tard, en raison des ambitions personnelles des généraux de Bolívar et de l'absence d'une vision unifiée de l'Amérique du Sud en tant qu'une seule nation, la Grande Colombie éclate à son tour en quatre pays différents, anéantissant ainsi le rêve d'union de Bolívar.

Le Haut-Pérou après la bataille d'Ayacucho

Après sa victoire à Ayacucho, et suivant en cela les instructions précises de Bolívar, Sucre entre dans le territoire du Haut-Pérou le . Son rôle se limite à donner une apparence de légalité au processus que les Péruviens ont déjà entamé, maintenir l'ordre et installer une administration indépendante. Le général royaliste Pedro Antonio Olañeta tient toujours Potosí, où il est rejoint au mois de janvier par le bataillon Union venant de Puno, et rassemble un conseil de guerre qui décide de continuer la résistance. Olañeta distribue ses troupes entre la forteresse de Cotagaita et Chuquisaca, alors que lui-même marche sur Vitichi, emmenant avec lui 60 000 pièces d'or de la Casa de la Moneda de Potosí.

Toutefois, à Cochabamba et à Chuquisaca, les bataillons royalistes se soulèvent et se prononcent en faveur de l'indépendance alors que la majorité des troupes du Haut-Pérou renoncent à continuer le combat contre la puissante armée de Sucre. Le colonel Medinacelli et 300 de ses hommes se révoltent à leur tour contre Olañeta et lui font face le 2 avril 1825, à Tumusla, dans une bataille qui se termine par la mort d'Olañeta. Quelques jours plus tard, le 7 avril, les dernières troupes fidèles à Olañeta se rendent, mettant ainsi fin à la guerre dans le Haut-Pérou.

Création de la Bolivie

Il est instauré par décret que la nouvelle nation créée à la place du territoire du Haut-Pérou porte le nom de República Bolívar, en l'honneur de son libérateur, qui est lui-même désigné « père de la République et chef suprême de l'État ». Néanmoins, Bolívar décline l'honneur de la présidence de la République, qui revient alors au vainqueur d'Ayacucho, Antonio José de Sucre. Plus tard, la question du nom de la nouvelle nation est à nouveau soulevée et un député de Potosí, Manuel Martín Cruz, propose alors que, comme de Romulus est venue Rome, de Bolívar vienne la Bolivie.

Bolívar, bien que flatté par l'honneur qui lui est fait, n'est pas favorable à la création de cette nouvelle nation ; il est en effet inquiet pour l'avenir de la Bolivie dont la situation centrale en Amérique du Sud, l'impliquera, selon lui, dans de nombreux conflits. Bolívar souhaiterait plutôt que la Bolivie s'intègre à un pays déjà existant, de préférence le Pérou (elle a fait partie de la Vice-royauté du Pérou durant des siècles) ou les Provinces-Unies du Río de la Plata (puisque, au cours des dernières décennies, elle a fait partie de la Vice-royauté du Río de la Plata), mais il finit se laisser convaincre par l'attitude de la population. Le 18 août, lors de l'arrivée de Bolívar à La Paz, il est accueilli par une grande manifestation de liesse populaire et la même scène se répète lorsqu'El Libertador arrive à Oruro, à Potosí et enfin à Chuquisaca. De telles démonstrations de ferveur de la part de la population touchent profondément Bolívar, qui surnomme la nouvelle nation sa « fille préférée ».

Sucre réunit une Assemblée de représentants à Chuquisaca le 8 juillet 1825 et celle-ci se conclut par une décision de proclamer l'indépendance du Haut-Pérou sous la forme d'une république. Finalement, une commission présidée par José Mariano Serrano (es) écrit l'acte d'indépendance qui est daté du 6 août 1825 en l'honneur de l'anniversaire de la bataille de Junín, gagnée par Bolívar un an plus tôt jour pour jour. L'indépendance est décrétée par 7 représentants de Chuquisaca, 14 de Potosí, 12 de La Paz, 13 de Cochabamba et 2 de Santa Cruz de la Sierra.

Notes et références

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Batalla de Ayacucho » (voir la liste des auteurs).

- 5 780 hommes en tout(es) Luis Martinez Delgado, Historia extensa de Colombia, Academia Colombiana de Historia (lire en ligne).

- (es) Jorge Basadre, El Perú Republicano y los fundamentos de su emancipación (lire en ligne).

- (es) « (es) El congreso constituyente del Perú, decreto declarando reo de alta traición a José de la Riva Aguero, 8 de agosto de 1823 ».

- (es) « Manifiesto del Presidente del Perú, Gran Mariscal José Bernardo Tagle, 6 de mayo de 1824 ».

- (es) Diego Barros Arana, Historia general de Chile : Parte novena : Organización de la república 1820 (lire en ligne).

- (es) Daniel Florencio O'Leary, Junín y Ayacucho (lire en ligne).

- (es) Alberto Wagner de Reyna, Ocho años de la Serna en el Perú (lire en ligne).

- (en) Jaime E. Rodríguez O., The Independence of Spanish America, , 274 p. (ISBN 0-521-62673-0, présentation en ligne).

- (es) Indalecio Liévano Aguirre, Bolívar, Madrid, Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoaméricana, , 425 p. (ISBN 84-7232-311-0).

- (es) Antonio José de Sucre, Parte de la batalla de Ayacucho.

- (en) Guillermo Miller, Memoirs of General Miller : in the service of the republic of Peru, Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, , p. 194-195.

- (es) Mariano Torrente, Historia de la revolución hispano-americana, vol. 3, p. 490.

- (en) Guillermo Miller, Memoirs of General Miller : in the service of the republic of Peru, Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, , p. 170.

Bibliographie

- Indalecio Liévano Aguirre, Bolívar, Madrid: Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoaméricana, 1983, (ISBN 84-7232-311-0).

- Jorge Basadre Grohmann, Historia de la República del Perú, Lima: Diario La República, Octava edición, (ISBN 9972-205-62-2).

- Luis Andrade Reimers, Sucre Soldado y Patriota, Homenaje de la Presidencia de la Republica, Caracas, 1995.

- Hector Bencomo Barris, Diccionario Multimedia de Historia de Venezuela, Batalla de Ayucho, Caracas, Fundación Polar, 1995.

- Biblioteca Nacional de Venezuela, Universidad Central de Venezuela y Senado de la Republica, Sucre época épica 1795 – 1995, Biblioteca Nacional de Venezuela, Caracas, 1995.

- Alfredo Boulton, Miranda, Bolivar y Sucre. tres estudios icnográficos, Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos, Caracas, 1980.

- J. A. Cova, Sucre ciudadano de América, Homenaje de la Presidencia de la Republica, Caracas, 1995.

- Presidencia de la Republica y Banco Provincial, Documentos en honor del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, Marvin Klein Editor, Caracas, 1995.

- L. Larrea Alba, Sucre alto conductor político militar, Homenaje de la Presidencia de la Republica, Caracas, 1995.

- Vicente Lecuna, Documentos referentes a la creación de Bolivia, Comisión Nacional del Bicentenario del Gran Mariscal Sucre (1795-1995), Caracas, 1995.

- Charles Mangin, La independencia de la América del Sur y la batalla de Ayacucho, Revista Bolivar, 1982.

- Ildefonso Méndez Salcedo, Asesinato de Antonio José de Sucre, dans Diccionario Multimedia de Historia de Venezuela, Fundación Polar, Caracas, 1995.

- Juan Oropesa, Sucre, Homenaje de la Presidencia de la Republica, Caracas, 1995.

- Sabino Pinilla, La cremación de Bolivia, Comisión Nacional Bicentenario del Gran mariscal Sucre, Caracas, 1995.

- Vinicio Romero Martinez, Mis mejores amigos 110 biografías de venezolanos ilustres, Editorial Larense, Caracas, 1987.

- Luis Corsi Otálora, Bolívar: la fuerza del desarraigo, Argentina: Nueva Hispanidad, Con el patrocinio de la Fundación Francisco Elías de Tejada /Madrid, Primera edición, 2006 (ISBN 987-1036-37-X).