Bagrat V de Géorgie

Bagrat V de Géorgie (en géorgien : ბაგრატ V დიდი, Bagrat V Didi, « Le Grand ») est un roi de Géorgie de la dynastie des Bagratides de 1360 à 1395.

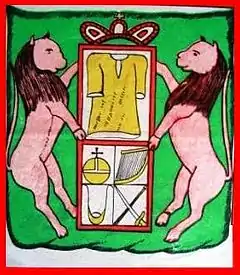

| Bagrat V le Grand ბაგრატ V დიდი | |

Le caucase durant le règne de Bagrat V Le Grand | |

| Titre | |

|---|---|

| 21e roi de Géorgie | |

| – | |

| Prédécesseur | David IX |

| Successeur | Georges VII |

| Biographie | |

| Titre complet | Roi des Abkhazes, des Kartvels, des Rans, des Kakhs et des Arméniens, Chirvanchah et Chahinchah, Maître de l'Est et de l'Ouest |

| Dynastie | Bagrations |

| Date de décès | |

| Père | David IX de Géorgie |

| Mère | Sindoukhtar Djakeli |

| Conjoint | Hélène de Trébizonde (-1366) Anne de Trébizonde (1367-1395) |

| Enfants | Georges Constantin David Olympe Tamar |

|

|

|

|

|

| Liste des souverains de Géorgie | |

Biographie

Avènement au trône

Bagrat Davitisdze Bagration est le fils unique du roi David IX de Géorgie (r. 1346-1360) et de la reine Sindoukhtar Djakeli. Né à une date inconnue, le jeune Bagrat est probablement associé au trône en tant que co-roi en 1355. Son père meurt toutefois cinq ans plus tard alors qu'il se trouve à Guegouti et Bagrat est donc appelé sur le trône. Il est sacré comme 21e « Roi des Abkhazes, des Kartvels, des Kakhs, des Rans et des Arméniens, Chirvanchah et Chahinchah » en 1360 à Koutatissi par le Catholicos-Patriarche Chio Ier, lors d'une cérémonie réunissant les plus importantes figures de l'Église et de la noblesse.

Le chroniqueur Vakhoucht Bagration décrit Bagrat comme un chrétien qui « honorait les personnes consacrées à Dieu » et un souverain pacifique et clément, tout en étant intrépide durant une attaque. Physiquement, le roi est dit être robuste, nerveux et de bel air avec toutes les qualités d'un guerrier allant droit au but.

À son arrivée au pouvoir, le royaume de Bagrat V s'étend sur une grande partie du Caucase, allant de Nikopsie au nord-ouest à la province de Shaki au sud-ouest. Les frontières méridionales de la Géorgie comprennent alors le défilé de Makriali longeant l'Empire de Trébizonde et les domaines des Chupanides, tandis que le Chirvan occupe la frontière sud-est du pays.

Les premières années

Le roi Bagrat V doit bientôt faire face à ses premiers obstacles en tant que monarque de Géorgie. Dès 1362, la même année qu'une eclipse solaire, les Svanes montagnards se révoltent contre le pouvoir royal et ravagent la Géorgie occidentale jusqu'à Koutatissi, la seconde ville du pays, qu'ils brûlent. Bagrat répond activement à cette rébellion et charge son vassal de Ratcha, accompagné de troupes de Kakhétie et Héréthie, d'engager les révoltés à Etzer ; le dadiani de Mingrélie, aidé par les princes de Gourie, d'Abkhazie et d'Arménie septentrionale, vient à son tour en aide aux troupes de Ratcha et renforce les bataillons à Etzer. Finalement, le roi Bagrat mène en personne une coalition de forces de Letchkhoumi, Meskhie, Klardjeti, Iméréthie et Karthli et pénètre en Svanétie, exterminant les rebelles et terminant ainsi la révolte. Il oblige les Svanes à se soumettre à Tiflis une nouvelle fois et emprisonne l'eristavi local[Note 1], à la place de qui il nomme pour gouverner la région un certain Guelovani.

Peu après ce conflit interne, Bagrat V fait face à sa première belligérence lorsque des Turcs en provenance des États chupanides font une incursion dans le Samtskhe. Le roi géorgien répond une nouvelle fois avec des mesures efficaces et traverse le Persat avec 12 000 hommes pour atteindre l'Araxe trois jours et trois nuits plus tard. Il prend alors les Turcs en retraite par surprise, ceux-ci étant désinformés sur la position de l'armée géorgienne par leurs prisonniers, et engage les musulmans dans une bataille furieuse qui se solde en défaite sanglante des Chupanides. Bagrat V rentre en Samtskhe avec butin et prisonniers pour régler les affaires du pays : c'est justement à cette période que le duc Qvarqvaré II de Samtskhe meurt et Bagrat confirme à sa place Beka II, fils du défunt duc, après quoi le roi retourne à Tiflis.

Mais ces victoires sont bientôt oubliées avec la réapparition d'une épidémie de peste bubonique vers 1365. « Un nombre infini » de victimes en périssent, dont la reine Hélène en 1366. Bagrat V survit la crise, qui s'achève en seulement quelques années et le roi s'active alors à restaurer l'économie nationale, sérieusement touchée par ce fléau destructeur. Parallèlement, il perd contrôle de la large province frontalière de Shaki, qui devient un émirat turc indépendant sous les mains de Sidi Ahmed Orlat.

Durant près de 14 ans de paix qui s'ensuivent, la Géorgie se développe culturellement, économiquement et politiquement. Bagrat V compense notamment sa perte de Shaki en réduisant à l'état de tributaire les États musulmans voisins d'Arran, Movacan et Dovin. Intérieurement, il centralise le pouvoir royal et se pose en dominateur de ses vassaux en nomment personnellement Alexandre pour devenir eristavi d'Iméréthie en 1372 et Vameq pour succéder à Georges comme dadiani d'Odichi en 1375 ou 1384. Enfin, il doit affronter une nouvelle fois les Turcs en 1373 quand ceux-ci envahissent le Djavakheti et sont défaits lors d'une bataille décisive à Alstantan, durant laquelle le duc de Ksani et le prince Georges d'Alstantan périssent.

Relations internationales

Sous le règne de Bagrat V, la Géorgie ne profite pas de sa réputation internationale dont elle appréciait sous celui de Georges V (r. 1314-1346). Le pays est alors entouré de nations musulmanes hostiles au royaume chrétien, tels que le Chirvan, l'Arran, les États chupanides et les domaines turcs bordant la Géorgie au sud-ouest. Seul l'Empire de Trébizonde garantit à Bagrat V un pont diplomatique vers le monde byzantin et occidental. C'est pourquoi, le monarque géorgien entretient de bonnes relations avec Trébizonde, un empire qui était jadis un protectorat géorgien. La première femme de Bagrat, Hélène, est ainsi une princesse trapizontine, fille allégée du défunt empereur Basile Ier (r. 1332-1340), tandis que sa seconde épouse Anne est la fille aînée d'Alexis III Comnène (r. 1349-1390). Bagrat V est grandement respecté à travers l'empire de Trébizonde, comme le montre sa description par le chroniqueur grec Michel Panaretos, qui parle de lui comme d'un « chef militaire prodigieux ».

Outre Trébizonde, Bagrat V entretient des relations diplomatiques avec le monde catholique, alors dirigé par le pape Grégoire XI. En 1370, le roi reçoit une délégation composée de l'archevêque de Thessalonique et de 25 missionnaires franciscains. Ils seront suivis en 1373 par plusieurs autres franciscains, qui établissent deux couvents en 1382 à Tiflis et Akhaltsikhe. Ces actions sont faites dans le cadre d'une extension de l'influence de Rome dans l'Orient et, notamment, dans le Caucase ; Bagrat V profite de cette tentative de conversion de la Géorgie au catholicisme pour constituer des liens avec l'Europe occidentale en vue d'une coopération économique.

Dans le Caucase, la Géorgie de Bagrat occupe toujours la position dominante de la région. La presque totalité de la Transcaucasie entre dans le royaume géorgien, à l'exception du Chirvan et de l'Arran. Il est également respecté par la communauté arménienne, qui le décrit comme un monarque « victorieux et puissant ». Enfin, la majorité de la Ciscaucasie montagneuse accepte toujours la domination formelle de Tiflis, étendant la sphère d'influence jusqu'aux terres des Lezguiens.

Chute de Tiflis

Toutefois, alors que la Géorgie de Bagrat V tente de se développer intérieurement et de restaurer son influence internationale, un nouveau pouvoir fait son apparition au Moyen-Orient. En effet, entre 1363 et 1370, un jeune général du nom de Tamerlan commence à établir un empire s'étendant de Transoxiane au Khwarezm. Ambitieux chef militaire musulman, Tamerlan a pour projet de recréer l'impressionnant empire jadis constitué par son ancêtre Gengis Khan et c'est ainsi qu'il entre en guerre contre son ancien allié Tokhtamysh, le puissant khan de la Horde d'or, dès les années 1380, après la prise de Tabriz par ce dernier en 1385. C'est dans ce cadre que Tamerlan fait ses premières apparitions en Transcaucasie : pour créer un bouclier défensif contre la Horde d'Or au Caucase. C'est dans ce but que le général turc prend Kars et Erzeroum dès 1386. Malgré l'origine stratégique des campagnes turques en Géorgie, le Zafarnama, chronique officielle du règne de Tamerlan, qualifie ces actions comme une mission pour répandre la foi musulmane au sein du royaume chrétien, les transformant en djihad.

Après de courtes et sanglantes razzias dans le Caucase oriental, durant lesquelles il ravage la province tributaire de la Géorgie, le Tabasarran, Tamerlan et ses nombreuses armées pénètrent en Géorgie via la ville frontalière d'Erevan et ravagent l'Arménie septentrionale (alors faisant partie de la Géorgie) malgré le froid rude du début de l'hiver. Sans bataille majeure, l'atabeg de Samtskhe Beka II Djakeli se présente devant Tamerlan pour lui offrir sa soumission ; laissant Bagrat V sans soutien militaire au sud. Décidé à résister à l'envahisseur, le roi géorgien s'enferme avec sa femme au sein de Tiflis pour se préparer à une attaque imminente, alors qu'il envoie son fils aîné, le co-roi Georges, à Samtsverissi (celui-ci passera par la suite en Iméréthie à la suite de l'approche des troupes turco-mongoles). Et en effet, le conquérant continue son chemin vers le nord, ravageant des dizaines de villages et passant par des villes telles que Partskhissi, sans rencontrer d'opposition. Il en profite également pour « répandre la terreur et l'effroi » dans le Trialeti et en Sabaratiano, d'où il prend multitude de captifs et ravage la majorité des bourgs de ces contrées. À la suite de la nouvelle de la destruction des régions rurales de la Géorgie, l'eristavi Virchel Chourdiaschvili, principal général de Bagrat V, s'enferme avec le Catholicos-Patriarche Georges V et les prêtres régionaux, de nombreux déplacés internes et un nombre important de chevaux et de moutons au sein de la citadelle de Bekhouchi.

La citadelle de Tiflis, déjà puissante, est renforcée à une vitesse impressionnante pour se préparer au siège. La garnison de la capitale est alors composée des plus braves soldats venant de toutes les régions du pays. Mais Tamerlan, comme un habile stratège, commence par encercler la ville en lui coupant toute voie d'accès, empêchant ainsi aux éventuels renforts militaires de venir secourir le roi assiégé. Les plus grands représentants de la noblesse géorgienne quittent alors la ville pour se réfugier dans leurs domaines respectifs et seuls les plus fidèles compagnons du roi restent auprès du monarque. Bientôt, des béliers sont placés autour de la forteresse de Tiflis et les troupes de Tamerlan se mettent en position. Le , alors que l'hiver froid fait rage à travers le pays, les remparts de la citadelle royale sont ruinés et les envahisseurs pénètrent au sein de la capitale. Perdant tout espoir de libération, Bagrat V, en tête de ses troupes, se lance à la rencontre des Turco-mongols. Les Chroniques géorgiennes nous font part d'une partie de son discours à sa garnison avant d'aller à l'attaque :

« Mourir pour la foi du Christ est un sort plus beau et plus désirable que de se soumettre et de subir la loi du conquérant. »

La bataille qui s'ensuit se révèle être un sanglant combat, causant de sévères pertes dans les deux camps, les troupes de Tamerlan recevant de plus lourdes pertes. Toutefois, le combat ne s'arrête pas immédiatement, alors que les derniers survivants du côté géorgien se renferment au sein de Tiflis, empêchant Tamerlan d'accomplir son projet initial de prendre la ville rapidement. Les archers géorgiens causent à nouveau de lourdes pertes aux musulmans, qui se constituent des chevaux de frise et des massues pour se protéger. Mais les soldats turcs parviennent à anéantir tout de même les remparts de Tiflis et, après avoir pris la ville, la ravagent, brûlant ses monuments religieux chrétiens, massacrant la population citadine et prenant des centaines de captifs. Le roi, accompagné de quelques soldats, part pour combattre les ennemis mais il est capturé, armes à la main, et est emmené avec la reine Anne et leur fils David auprès de l'émir Timour-Lang.

Conversion à l'islam

Captif des envahisseurs, le roi Bagrat V est contraint de suivre Tamerlan dans son chemin à travers la Transcaucasie. Après avoir quitté Tiflis en y laissant une forte garnison, les Turco-mongols se rendent dans la région désertique de Qaraïa, où ils abandonnent leurs activités destructrices et passent leur temps à se livrer à « toutes les douceurs de sans-souci ». De là, la suite de l'émir rejoint le Karabagh, d'où Timour-Lang décide de superviser une nouvelle vague de razzias en Géorgie, vague probablement causée par le refus de Bagrat de se convertir à l'islam. Un général musulman est nommé par Tamerlan pour mener ces expéditions et bientôt, Tiflis est à nouveau dévastée et le Bas Karthli est vidée de sa population. Les forces destructrices, ne rencontrant pas d'opposition militaire, n'épargne guère la population civile et les symboles religieux de la Géorgie.

De nombreuses églises furent détruites, brûlées, pillées, dont l'église catholique de Mtskheta et la cathédrale de Svetistskhoveli, siège du Catholicossat-Patriarcat de toute la Géorgie. Les Chroniques géorgiennes témoignent d'un tel acte fait à Kvabta-Khevi : une multitude de prêtres, religieuses et villageois ayant refusé de se convertir à l'islam sont enfermés dans l'église locale, qui est mis à feu ; ces victimes sont reconnues comme martyrs par la confession orthodoxe. Retournant au sud, ils ravagent Rouissi en détruisant la cathédrale d'Oubnissi, avant de passer en Kakhétie, où ils répètent ces ravages. De retour auprès de Tamerlan, le général (dont le nom est inconnu) félicite l'émir pour ses victoires et ce dernier menace Bagrat V de renouveler les ravages et de le tuer s'il ne se convertit pas à l'islam. Le roi chrétien est obligé d'obéir à Tamerlan et décide de se convertir pour sauver son peuple, faisant de Bagrat le premier roi musulman de la Géorgie.

Ce dernier ne reste pas bien longtemps dans la région et continue son chemin malgré les conditions météorologiques défavorables. Durant l'hiver de 1386-1387, il mène de nombreuses razzias en Karthli, Kakhétie et Héréthie, détruisant les églises locales, avant de quitter les frontières de la Géorgie pour monter au nord de l'actuel Azerbaïdjan et y décimer les populations chrétienne et païenne. Le royaume est alors dirigé de facto par Georges, qui est alors réfugié en Iméréthie. C'est à ce moment-là que Bagrat et sa femme décident de se convertir à l'islam et offrent de nombreux présents à Tamerlan, dont une cotte de mailles d'un travail précieux qui aurait appartenu au roi David IV le Reconstructeur (r. 1089-1125). Le musulman, charmé par ces offrandes et appréciant l'acte de la famille royale, libère Bagrat V, la reine Anne et le prince David, qui sont renvoyés en liberté avec des présents en Géorgie.

Seconde invasion de Tamerlan

Tamerlan confie alors à son nouveau vassal une armée de 12 000 hommes pour assujettir la totalité du pays. Bagrat V parvient à faire massacrer cette troupe dans des combats contre les troupes géorgiennes commandées par son fils. Tamerlan furieux revient à Tiflis qu’il ravage de nouveau puis, rappelé en Orient par une révolte, il quitte précipitamment la Géorgie.

Fin de règne et mort

La Géorgie se relève lentement de cette catastrophe et le roi Bagrat V peut en 1392, après la mort de Georges Ier d'Iméréthie, rétablir sa suzeraineté sur le royaume d’Iméréthie, dont le dirigeant Alexandre Ier avait mis à profit en 1387 les difficultés de la Géorgie pour recouvrer sa totale indépendance.

Selon les Chroniques géorgiennes, « le roi Bagrat reprit alors la possession de ses états qu'il gouverna sagement et mourut peu après fidèle et repentant ». Son fils Georges VII lui succéda sur le trône.

Mariage et descendance

Bagrat V épouse successivement deux princesses de l’Empire de Trébizonde :

1) Hélène, morte de la peste en 1366, fille de l’empereur Basile Ier de Trébizonde :

2) en 1367 Anne (1357-1406), fille de l’empereur Alexis III de Trébizonde :

- Constantin Ier ;

- David Bagration (av. 1386-1465) ;

- Thamar, épouse d'Élis, prince Katchibadzé ;

- Olympia, épouse du prince Kakhader VI Chijavadzé.

Notes

Sources

- Cyrille Toumanoff, Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle : Tables généalogiques et chronologiques, Rome, , p. 138-139.

- Alexandre Manvelichvili, Histoire de la Géorgie, Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or, , 476 p., p. 243-244.

- Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, Histoire de la Géorgie, Paris, l'Harmattan, , 335 p. [détail des éditions] (ISBN 2-7384-6186-7, présentation en ligne).

- Marie-Félicité Brosset, Histoire de la Géorgie depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, v. 1-7, Saint-Pétersbourg, 1848-58 (lire ce livre avec Google Books : , ), p. 650-664.