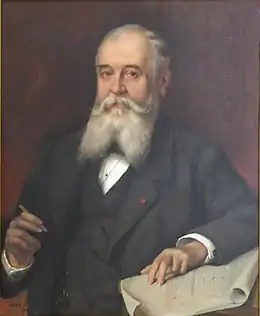

Armand Moisant

Armand Moisant, né le à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire) et mort dans cette même commune le , est un ingénieur-constructeur et industriel français. Il s'illustra de 1870 à 1906 dans de grands travaux de constructions métalliques en France tels que le Bon Marché, le Grand Palais et autres travaux pour les expositions universelles de Paris, le métro aérien et la gare de Lyon à Paris, le pont du Midi à Lyon ainsi que dans les colonies et le monde entier.

| Président Chambre de commerce et d'industrie de Paris | |

|---|---|

| - | |

| Conseiller général d'Indre-et-Loire | |

| - | |

| Maire de Neuvy-le-Roi | |

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Onésime Armand Moisant |

| Nationalité | |

| Formation |

École centrale Paris (1859) |

| Activités |

| Propriétaire de | |

|---|---|

| Distinction |

Durant ces années, Armand Moisant sera l'un des grands concurrents de Gustave Eiffel.

En plus de son activité de constructions métalliques, Armand Moisant réalisera le Domaine de la Donneterie avec des exploitations agricoles modèles dans sa Touraine natale à laquelle il restera très attaché.

La rue Armand-Moisant porte son nom dans le 15e arrondissement de Paris.

Biographie

Les origines et les études d'Armand Moisant

Onésime Armand Moisant est né le à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire). Son père, Michel Moisant (1799-1886), agriculteur propriétaire, fils de François Moisant et d'Anne Cousin, épouse en 1821 Jeanne Généreuse Boureau (1798-1866). Ils ont trois enfants : Michel (1822-1871), qui poursuivra l'activité de ses ancêtres, Léon (1824-après 1897), docteur en médecine, et Onésime Armand.

Ce dernier, qui est le plus jeune de la fratrie, fera des études secondaires à Tours puis, en 1855, ira à Paris pour préparer l'École Centrale des Arts et Manufactures, où il est admis en 1856 à l’âge de 18 ans (l’un des plus jeunes de sa promotion) et sort en 1859 avec le diplôme d’ingénieur-constructeur (28e sur 220 élèves).

La naissance de la « Maison Moisant »

En 1859, à sa sortie de l’École Centrale de Paris, Armand Moisant débute à la Compagnie des chemins de fer du Nord.

Peu après, il entre dans l’Entreprise de Constructions Métalliques d’Argenteuil de Pierre-François Joly, constructeur des Gares de l’Est et de l’Ouest (Montparnasse) et des Halles de Paris. Armand Moisant dirige les travaux des marchés couverts du Carreau du Temple et de la Place du Marché-Saint-Honoré à Paris (aujourd’hui disparus).

En 1866, Armand Moisant reprend à son compte un atelier de serrurerie rue d’Assas à Paris 6e et, l’année suivante, installe ses ateliers de constructions métalliques au 20 Bd de Vaugirard à Paris 15e[1] sur un terrain qui deviendra le siège social des Ateliers Moisant-Laurent-Savey jusqu’en 1959.

Il est à noter le parallèle avec Gustave Eiffel, sorti de l’École Centrale en 1855 (avec la spécialité de chimiste) qui avait fait ses débuts à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest puis, en 1866, après avoir racheté une petite entreprise en difficulté, s’installe à son compte à Levallois-Perret.

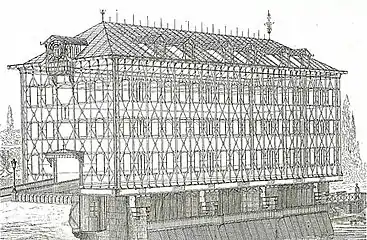

La chocolaterie Menier à Noisiel

En 1869, le chocolatier Menier, son architecte Jules Saulnier et Armand Moisant, ingénieur-constructeur (il a alors 30 ans), conçoivent le premier bâtiment industriel, appelé Le Moulin. Les travaux commencés en 1869 et terminés fin 1872, après interruption pendant la guerre.

Cette construction entièrement exécutée sur une ossature métallique porteuse de 1 000 tonnes, premier bâtiment de ce type, fera date dans l’histoire de l’architecture.

Cette technique nouvelle permettant de faire des bâtiments de grande hauteur sera reprise aux États-Unis (École de Chicago avec l’architecte William Le Baron Jenney qui, diplômé de l'École Centrale, passa une année dans l’entreprise Moisant avant de réaliser à Chicago le Home Insurance Building, considéré comme le premier gratte-ciel).

Le magasin du Bon Marché à Paris

(coupe de la structure métallique)

(Travaux échelonnés de 1870 à 1887 au fur et à mesure des démolitions des bâtiments remplacés par les nouvelles constructions métalliques)

C’est également en 1869 que Aristide Boucicaut, son architecte Louis-Charles Boileau et Armand Moisant en tant qu’ingénieur-constructeur, conçoivent le magasin du Bon Marché. Également à ossature entièrement métallique, cette construction exécutée par les ateliers Moisant représenta un poids de 8 000 tonnes (soit plus que la structure métallique de la tour Eiffel de 7 500 tonnes).

Gustave Eiffel, à qui l’on attribue souvent à tort la construction du Bon Marché, n’intervient qu’en 1879 pour des travaux d’agrandissement relativement mineurs sur les bases définies préalablement par Armand Moisant et l'architecte Louis-Charles Boileau.

Le Bon Marché sera équipé par Armand Moisant d'un nouveau type de grandes verrières avec faux plafonds, pouvant être garnis de vitraux, et suspendues sous les verrières extérieures.

Cette nouvelle technique permettant d'améliorer à la fois l'isolation thermique, l'étanchéité, et les problèmes de condensation, tout en laissant pénétrer la lumière du jour et faire partie de la décoration.

Ce type de verrières deviendra la norme que l’on retrouvera par la suite dans les grands magasins et halls de banques et autres bâtiments dont Armand Moisant se fera une spécialité.

Aujourd'hui, si certaines verrières du Bon Marché ont été restaurées, les grands escaliers d'origine en ferronneries ont été déposés et remplacés par des escaliers mécaniques.

Ces deux constructions, Le Moulin Menier et le Bon Marché, valurent à Armand Moisant la considération dans le milieu des constructeurs et portèrent la maison Moisant aux premiers rangs des grandes entreprises de constructions métalliques.

Le développement de l’entreprise Moisant

Pendant ce dernier quart du XIXe siècle, et jusqu'à son décès en 1906, le nom de Moisant sera associé à tous les grands travaux et à toutes les manifestations de l’époque. La production annuelle en tonne d’acier passant de 1 250 tonnes en 1867 à 10 500 tonnes en 1889, puis se maintenant à ce niveau jusqu'à 1900 (dernières statistiques disponibles).

La Société Moisant-Laurent-Savey

Le succès et le développement de l’entreprise Moisant sont marqués par l’arrivée comme associés d'Édmond Laurent en 1879 (ingénieur des Arts et Métiers, et centralien), beau-père du général Mordacq, puis quelques années plus tard d'Alphonse Savey (ingénieur des Arts et Métiers, sorti 1er de l’école de Chalon), grand-père de Maurice Besset.

Ainsi naîtra en 1887 la « Société Moisant-Laurent-Savey », qui deviendra en 1902 la « Sté Anonyme des Ateliers Moisant-Laurent-Savey ». En 1897, la direction de l’entreprise s’agrandit encore avec l’arrivée d'Henri Garnier, gendre d’Armand Moisant, sorti 1er de l’École Centrale cette même année.

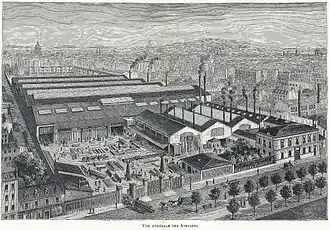

Création des ateliers à Ivry-sur-Seine

Depuis 1868, les ateliers de Vaugirard n’ont cessé de s’agrandir ; en 1878, ils s’étendent sur plus d’un hectare à Paris, du boulevard de Vaugirard à la rue Falguière. En 1905, de nouveaux ateliers pour les grosses charpentes sont créés à Ivry-sur-Seine. Ces nouveaux ateliers, équipés des dernières machines les plus performantes et d'un accès direct aux chemins de fer, permettront de nouveaux développements en fabriquant en atelier de très grandes pièces, acheminées dans toute la France et dans le monde entier, les travaux sur place se limitant aux terrassements et assemblages sous la direction d'un personnel réduit envoyé par l'entreprise.

Décès

Le , Armand Moisant décède dans sa propriété de Touraine et sera enterré au cimetière Montmartre à Paris, laissant en plein essor la société qu'il avait créée 20 ans auparavant en y associant les cadres ingénieurs de haut niveau qu'il avait sélectionnés.

La société des ateliers Moisant-Laurent-Savey continuera son activité de constructions métalliques jusqu'en 1959 date à laquelle elle perd son nom par fusion dans la compagnie française d'entreprises[2].

Dans le cadre de ses activités d’entrepreneur et de propriétaire exploitant, Armand Moisant a montré un esprit polyvalent et étonnamment moderne pour son époque. Soucieux d'une politique sociale, Armand Moisant crée en 1896 pour ses ouvriers et leurs épouses une caisse de retraite et de prévoyance, alimentée par une retenue sur le salaire de l'ouvrier et avec abondement d'une même somme par l'entreprise.

En dehors de ses succès en tant que chef d’entreprise, de créateur et de gestionnaire de fermes modèles, Amand Moisant a eu de nombreuses activités :

- président de l'association des anciens élèves de l'École centrale ;

- président de la Chambre de commerce de Paris en 1900 et 1901 ;

- maire de Neuvy-le-Roi de 1886 à 1904 ;

- élu au conseil général d'Indre-et-Loire en 1886 et en 1898 ;

- candidat républicain modéré malheureux à la députation en 1893 et en 1898.

En 1900, il fut promu commandeur de la Légion d'honneur[3].

Le conseil municipal de Paris donne le nom de rue Armand-Moisant à une nouvelle rue percée en 1906, du boulevard de Vaugirard à la rue Falguière, sur le terrain de l'entreprise.

Descendance

Le , Armand Moisant épouse à Paris Marie Augustine Pailliard-Turenne (1841-1924), fille d'un architecte et entrepreneur de bâtiments parisien. Ils ont une fille, Marie-Emilie (1875-1898), qui épouse en 1897 Henri Garnier (1872-1964), ingénieur, d'où une fille mariée à l'ingénieur centralien Jean Savey.

Par son mariage, Armand Moisant est le grand-oncle de Geneviève Pailliard-Turenne (1899-1972), épouse du compositeur Joseph Bonnet (1884-1944).

Principales constructions de 1870 à 1906

(Tous les « poids » mentionnés sont en tonnes de constructions métalliques, fer et acier.)

Les constructions de la « Maison Moisant » puis de la Sté des « Ateliers Moisant-Laurent-Savey » ont été très nombreuses. La liste ci-dessous ne reprend que les constructions les plus significatives.

Les expositions universelles

(De toutes les constructions ci-dessous, seul le Grand Palais a été conservé.)

Ces expositions, vitrines des nouvelles techniques, des architectes et des entreprises, ont beaucoup servi à faire connaître Armand Moisant et à forger sa réputation de grand entrepreneur.

Exposition universelle de 1876 à Philadelphie

- Pavillon de France (construit en France, monté à Philadelphie)

Exposition universelle de 1878 à Paris (total 3 500 tonnes)

- Galeries du Champ de Mars : galeries annexes de la galerie des machines et le quart des galeries intérieures (surface totale des bâtiments 45 000 m2)

- Pavillon du Ministère des Travaux publics (pavillon de France de l'exposition de Philadelphie démonté puis remonté à Paris après modification)

- Pavillon de la Cie parisienne du gaz

Exposition universelle de 1889 à Paris (total 4 800 tonnes)

- La Galerie des machines (Ferdinand Dutert architecte) : la moitié de la toiture de la grande nef et le quart de la totalité des bas-côtés de cette galerie.

- Le Grand dôme central (Bouvard architecte) d'une hauteur 65 mètres, entouré de 2 pavillons latéraux.

- Pavillon des Travaux publics

- Pavillon du Chili (démonté après l'exposition et remonté à Santiago)

- Passerelle de l'Alma (préparée en usine et montée en 10 jours pour réduire la gêne du trafic).

- Maison coloniale (dès 1873, les ateliers Moisant ont fabriqué, avec succès, des maisons préfabriquées avec pans de fer, faciles à monter sur place. Le dernier type, « modèle 1889 » était présenté à l'exposition.)

Exposition universelle de 1900 à Paris (total 7 000 tonnes)

Exposition 1889, structure du Dôme Central

Exposition 1889, structure du Dôme Central.jpg.webp) Le Grand Palais (Paris), partie intermédiaire et escalier d'honneur (en construction)

Le Grand Palais (Paris), partie intermédiaire et escalier d'honneur (en construction).jpg.webp) Le Grand Palais (Paris), escalier d'honneur en 2018

Le Grand Palais (Paris), escalier d'honneur en 2018.jpg.webp) Le Grand Palais (Paris), escalier d'honneur (restauré)

Le Grand Palais (Paris), escalier d'honneur (restauré).jpg.webp) Le Grand Palais (Paris), escalier d'honneur (restauré)

Le Grand Palais (Paris), escalier d'honneur (restauré).jpg.webp) Plaque constructeur, Grand Palais (Paris)

Plaque constructeur, Grand Palais (Paris).jpg.webp) Plaque constructeur, Grand Palais (Paris)

Plaque constructeur, Grand Palais (Paris).jpg.webp) Plaque constructeur, Grand Palais (Paris)

Plaque constructeur, Grand Palais (Paris)

- Grands Palais de Beaux-Arts « Le Grand Palais » pour 3 500 tonnes (sur un total de 8 500 tonnes d'acier soit plus de 40 % du total du Grand Palais) : (à noter que cette construction est à ossature entièrement métallique, cachée par la colonnade et par des parements de pierres donnant dans un aspect d'une construction « traditionnelle » en pierres de taille)

- la grande nef côté Champs-Élysées (Deglane, architecte)

- la partie intermédiaire (Louvet, Architecte)

- la partie postérieure « Palais d'Antin » (Thomas architecte), actuellement Palais de la découverte (malheureusement sa coupole elliptique et les coupoles octogonales ne sont plus visibles).

- le grand escalier d'honneur (Louvet, architecte), avec ses parements rapportés en acier apparent et fer forgé. (Adjugé en , commencé en , achevé et posé le …). Considéré comme un chef-d'œuvre, « Poésie du métal de grande construction » (Louis-Charles Boileau, L'architecture 17.5.1899).

- Palais des fils, tissus et vêtements au Champ de Mars (Blavette, architecte) pour 3 000 tonnes :

- Le Dôme

- Les Grands Vestibules formant le centre du palais

- La partie située du côté de l'École militaire

- Le Bâtiment des chaudières

Magasins, banques, écoles et immeubles divers (charpentes métalliques)

Comptoir d'Escompte, charpente de la verrière

Comptoir d'Escompte, charpente de la verrière Collège Sainte Barbe : construction des bâtiments 4 et 2 avec sa grande porte

Collège Sainte Barbe : construction des bâtiments 4 et 2 avec sa grande porte.jpg.webp) Le Bon Marché,

Le Bon Marché,

rue de Sèvres à Paris.jpg.webp) Le Bon Marché,

Le Bon Marché,

rue de Sèvres à Paris (intérieur).jpg.webp) Grand bazar de la rue de Rennes à Paris

Grand bazar de la rue de Rennes à Paris.jpg.webp) Grand bazar de la rue de Rennes à Paris (intérieur)

Grand bazar de la rue de Rennes à Paris (intérieur)

- 1870-1887 Le Bon Marché (voir paragraphe « Les premiers succès » ci-dessus)

- 1879-1883 Le Comptoir national d'escompte de Paris, aujourd'hui BNP Paribas (1 600 tonnes) : toutes les constructions métalliques y compris « le caractère grandiose du vaste hall à plafond vitré » (Corroyer architecte) et son « comble vitré non moins remarquable ». Ici encore, cette construction à double verrière innove en termes de système de ventilation.

Par la suite, des agrandissements successifs représenteront un total de 5 000 tonnes). - 1882-1884 Collège Sainte Barbe (Paris) (600 tonnes), Architecte Lheureux. Reconstruction et agrandissement de l'école préparatoire. (Aujourd'hui « Bibliothèque Ste Barbe »)

- 1883-1886 Lycée Lakanal à Sceaux (plus de 2 000 tonnes) « Belles charpentes du gymnase et autres parties de l'édifice »

- 1899-1901 Nouvelles Galeries de la Ménagère à Paris « Magasins réunis » (700 tonnes)

- 1893-1895 Faculté des lettres de la « Nouvelle Sorbonne » (2 100 tonnes)

- 1894-1895 Les bâtiments de la Faculté de Droit (500 tonnes)

- Vers 1890-1900 L'hôtel de la Société des ingénieurs civils

- Vers 1890-1900 L'hôtel de la Presse à Buenos-Aires (Argentine)

- 1905-1910 Crédit Lyonnais, siège rue du (6 500 tonnes) : Grand Hall, sa coupole et charpentes diverses (Eiffel avait réalisé en 1881 les charpentes et verrières de la galerie, pour un total de 2 300 tonnes.)

- 1906-1908 Grand bazar de la rue de Rennes à Paris, ou « Magasins réunis » (500 tonnes) (était à l'emplacement de l'actuelle FNAC).

Églises, théâtres

- 1878-1879 Cathédrale de Tacna au Pérou (700 tonnes), grande nef de 70 m, large de 18 m avec 2 bas-côtés, transept de 32 m avec un dôme de 37 m de hauteur. Ossature entièrement métallique avec parements de pierres.

- 1895 Cathédrale de Fort de France, à charpente entièrement métallique pour prévenir des incendies et des séismes qui détruisirent les églises précédentes.

- Charpente du grand dôme de la cathédrale de Rennes; travaux en sous-œuvres rendus difficiles, la base étant fragile.

- Charpente de l'église N.D. d'Auteuil à Paris

- Églises au Tonkin, en Bolivie, ...

- Vers 1875, théâtre Ste Élisabeth à Pernambouc, aujourd'hui Recife au Brésil, (Vauthier architecte) Grand théâtre avec ossature, planchers, galeries, balustrades métalliques.+

- 1901 Charpente et voute de L'église N.D du Travail à Paris 14e

- Théâtre de Rio de Janeiro, Théâtre du Puy-en-Velay, Théâtre de Vichy, etc.

Halles et marchés

.jpg.webp) Marché de Pernambouc (aujourd'hui Recife), Brésil

Marché de Pernambouc (aujourd'hui Recife), Brésil

- 1869 Marché de Rennes : halle centrale (place des Lys)

- 1872 Marché du boulevard Port-Royal à Paris (2 pavillons avec rue centrale)

- Vers 1875 Marché de Pernambouc (aujourd'hui Recife au Brésil)

- 1878-1879 Marché de Meaux (3 nefs de 7 travées chacune)

- 1881-1883 Marché de Sens (grand marché avec galerie en étage et une nef centrale haute de 21 m)

- 1884-1885 Halle St Louis à Orléans et sa transformation en salle d'expositions et de fêtes

- 1889-1890 Marché et Abattoirs de la Villette : plusieurs pavillons du hall central

- Marchés de Cherbourg, du Puy-en-Velay, de Lisieux, de Parthenay, Halle de Vichy, etc.

Métropolitain de Paris

Métropolitain, ligne 2 Nord, viaduc Boulevard de la Chapelle.

Métropolitain, ligne 2 Nord, viaduc Boulevard de la Chapelle. Métropolitain, ligne 2 Nord, viaduc Boulevard Barbès.

Métropolitain, ligne 2 Nord, viaduc Boulevard Barbès. Métropolitain ligne 2 Nord, en viaduc sur les lignes Gare du Nord

Métropolitain ligne 2 Nord, en viaduc sur les lignes Gare du Nord.jpg.webp) Métropolitain ligne 2 Sud, station Chevaleret

Métropolitain ligne 2 Sud, station Chevaleret

(en construction) Métropolitain ligne 2 Sud, station Grenelle.

Métropolitain ligne 2 Sud, station Grenelle. Station Austerlitz et pont, dans la gare des trains (en construction)

Station Austerlitz et pont, dans la gare des trains (en construction)

1900-1905 Métro aérien de Paris (Bienvenue architecte) : circulaires Nord et Sud (total 15 000 tonnes).

- Partie Nord, ligne N°2 Nord (aujourd'hui ligne N°2), les viaducs aériens avec des travées de 19 à 75 mètres et les ponts traversants les voies des chemins de fer.

- Partie Sud, ligne N°2 Sud (aujourd'hui ligne N°6) toutes les stations aériennes ainsi que la station Austerlitz traversant la gare des trains du chemin de fer.

Gares et constructions diverses pour les chemins de fer

- 1879 Gare d'Hendaye

- 1884 Gare de Narbonne

- 1885 Gare de Cahors

- 1877 Rotonde à locomotives de Laroche (Yonne)

- 1879 Rotonde à locomotives de Givors (Rhône) Ateliers de Romilly-sur-Seine (Aube) de 6 000 m2 (700 tonnes)

- 1890 Espagne : 25 quais couverts de la ligne Madrid-Saragosse-Alicante

- 1891 Algérie : Gare de Tlemcen et Blida

- 1892 Gare de Marseille (1 900 tonnes) PLM

- 1895 Gare de Lyon à Paris (3 200 tonnes) PLM

- 1897-1898 Gare d'Orsay à Paris toute la partie en charpente métallique, majoritairement cachée, et son Hôtel Terminus (4 500 tonnes) PO (Aujourd'hui Le Musée d'Orsay)

- 1898 Gares de Tours et de Saint Pierre-de-Corps (1 800 tonnes) PO

- 1903 Halle voyageurs de Toulouse-Matabiau (1 100 tonnes) Cie du Midi

- 1904 Gare de Valenciennes (1 200 tonnes) Cie du Nord

- 1905 Gare de Dijon (1 320 tonnes) PLM

Ponts, viaducs, passerelles

Les passerelles, les ponts-routes et ponts de chemins de fer ont constitué rapidement une des plus grandes branches de production de la Maison Moisant et des Ateliers Moisant-Laurent-Savey.

À titre d'exemples :

.jpg.webp) Passerelle de la Vilette, Paris.

Passerelle de la Vilette, Paris. Pont ferroviaire de Diou sur la Loire.

Pont ferroviaire de Diou sur la Loire. Pont du Midi sur le Rhône à Lyon.

Pont du Midi sur le Rhône à Lyon. Viaduc de Lambézellec, près de Brest.

Viaduc de Lambézellec, près de Brest..jpg.webp) Viaduc de Port-Aubry, près de Cosne-Cours-sur-Loire.

Viaduc de Port-Aubry, près de Cosne-Cours-sur-Loire.

- 1882 Passerelle du bassin de La Villette à Paris 19e : passerelle en arc de 86 mètres « d'une très grande légèreté et d'une grande hardiesse » (malheureusement cette réelle œuvre d'art a été démolie en 1962)

- 1884 Pont-rail de Diou sur la Loire (650 tonnes) construit pour le PLM, pont à 2 voies en dessus, de 290 mètres, comprenant 7 travées. Ce pont est un bon exemple des nombreux ponts-rails exécutés par la Maison Moisant.

- 1890-1891 Pont du Midi (ou pont Gallieni) à Lyon sur le Rhône (l'un des premiers pont en acier construit en France, 2 300 tonnes d'acier) : 3 arches métalliques sur piles en maçonnerie. 234 mètres de long, 20 mm de large. La décoration du pont, « particulièrement remarquée » (L.C. Boileau architecte). Pont démoli en 1962 et remplacé par un pont plus large.

- 1891-1893 Viaduc de Lambézellec, pour les Tramways de Finistère. Cet ouvrage d'un type nouveau est unique en France, long de 109 mètres repose sur 7 jambes en forme de V, d'une hauteur jusqu'à 20 mètres de haut et de portée 13,50 m entre jambes. Ce viaduc, récemment restauré, est le plus vieux de la région de Brest, et est maintenant un pont promenade pour piétons et cyclistes.

- 1890-1893 Viaduc de Port-Aubry (4 300 tonnes), pont en acier à 2 voies constitué de 14 travées de 58 mètres, total 828 mètres. Très gros travail de charpente, chaque travée est formée de deux poutres principales à âme double. Les 2 voies sont à la partie inférieure. Les rivetages sur place effectués avec succès par une des premières applications de riveteuses hydrauliques (moyenne journalière de 550 rivets en 10 heures de travail, 70 000 rivets par travée).

Usines, entrepôts

- 1870-1872 Moulin de la chocolaterie Menier (voir « Les premiers succès » ci-dessus)

- 1883-1889 Docks de Bercy-Conflans, (2 000 tonnes), Architecte Lheureux. Bâtiment à ossature entièrement métallique avec remplissage en briques, impressionnant par ses dimensions : 7 000 m2 au sol et plus de 43 000 m2 de planchers (sur 7 étages), construit en 10 mois.

- 1874 Raffinerie parisienne (sucrerie) (25 000 tonnes)

- 1869-1870 Distillerie Dillon en Martinique à Fort-de-France (détruite en 1890 par un typhon) et une autre distillerie à St Pierre, détruite en 1902 par l'explosion du Mont-Pelé.

- 1888 Hangars-docks du Havre « Dock des Chargeurs réunis » (détruit en 1944).

- Filature Dollfus-Mieg à Belfort : grand bâtiment de 214 mètres de long et 30 m de large, à double plafond pour limiter les variations de températures.

Constructions pour les armées (terre et mer)

- Plusieurs grands bâtiments (jusqu'à 10 000 m² au sol) pour les manufactures d'armes (Châtellerault, Saint-Étienne (fabrication des fusils Lebel), Tulle, etc.)

- Fonderie de canons à Ruelle (Charente), édifice de grande solidité, de 120 x 50 mètres (nef 25 m et deux bas-côtés de 25,50 m), avec des poteaux de 50 m de haut et ponts roulants d'une capacité de 85 tonnes.

- Nombreux hangars pour matériel d'artillerie dans toute la France.

- 1869 Caserne de Saigon, vaste bâtiment à ossature métallique de 3 étages avec véranda à chaque étage, et façades en briques à jours assurant une excellente ventilation. « L'aération était meilleur dans las casernes de Saigon que dans celle des troupes anglaises coloniales qui jouissent cependant d'un aménagement fort envié. » (!)

- Casernes, hôpitaux, ateliers et baraquements en Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Tonkin, Cambodge, Annam, Sénégal, Obock (Djibouti) et Madagascar (Diégo-Suarez). Ces bâtiments avec ossatures métalliques résistant aux climats des colonies et antisismiques étaient préfabriqués dans les Ateliers et facilement montés sur place.

Constructions diverses

Jetée-promenade de Nice.

Jetée-promenade de Nice. Appontement de Saigon (en construction, 1888).

Appontement de Saigon (en construction, 1888).

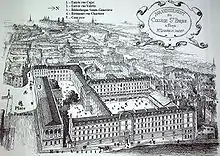

- 1867-1877 La prison centrale de Rennes (2 000 t sans compter l'ossature entièrement métallique de l'église affectée à la prison)

- 1873-1889 Maisons coloniales préfabriquées (notamment pour la Guadeloupe, la Bolivie et pour les mines de Corralis en Uruguay)

- 1689 Arènes de la rue Pergolèse à Paris « Plaza de Toros » : Grandes arènes de 22 000 places construites à l'occasion de l'Exposition universelle. Les ateliers Moisant ont réalisé (pour un total de 1 500 tonnes) l'ossature des gradins et une grande rotonde (60 mètres de diamètre avec en son centre une lanterne haute de 30 mètres). Ces arènes peu utilisées furent détruites en 1893

- 1889-1890 Nouvelle jetée-promenade avec casino de Nice (1 000 tonnes) située au-dessus de la mer sur pilotis. (Détruite en 1944 par les troupes d'occupation). (Histoire de la jetée-promenade[4])

- 1879 Barrage de Port-Villez près de Vernon sur la Seine (830 tonnes), d'une longueur de 220 mètres avec un système d'ouverture/fermeture (Caméré architecte).

- Jetée, estacade et brise-lames pour le port de Dieppe,

- 1887-1888 Appontement de Saigon avec plate-forme sur pieux zingués 9 x 80 mètres et 2 jetées d'accès de 28 mètres.

- Des portes d'écluses pour les canaux du Nord et de Bourgogne.

- Vers 1890, Nouvelles Galeries du Muséum au Jardin des plantes (700 tonnes)

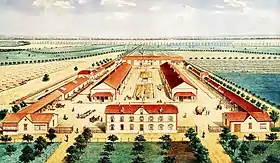

La constitution du Domaine de la Donneterie

Armand Moisant, fils d’agriculteur et tourangeau d’origine, restera toute sa vie très attaché à sa terre natale. À partir de 1878, il commence à investir dans ce qui deviendra un vaste domaine de 2 100 hectares, le Domaine de la Donneterie, sur sa commune de Neuillé-Pont-Pierre et les communes voisines de Neuvy-le-Roi et de Beaumont-la-Ronce dans le Nord de l’Indre-et-Loire.

Sur environ 500 hectares, il créera les deux fermes modèles de Thoriau et de Platé qu’il gardera en régie directe. Armand Moisant s’investit personnellement pour en définir les plans, les équipements, les cultures et le cheptel, il applique les méthodes les plus modernes (machines et engrais, ainsi que la sélection des animaux reproducteurs!) et donne des consignes très précises à son chef de culture, montrant le grand intérêt qu’il porte à la réussite de cette entreprise (il sera récompensé par la prime d’honneur du département au concours régional de 1892).

.JPG.webp)

Au centre du domaine se trouve l’ancien château de la Donneterie dont il ne reste que quatre tours et une arche de porte d’enceinte du début du XVIIe siècle ainsi que quelques bâtiments plus récents qu’Armand Moisant fera restaurer pour servir de communs à un nouveau château qu’il se fera construire près de là.

Moisant s’adresse à l’architecte Louis-Charles Boileau (son ami avec lequel il avait construit le Bon Marché), assisté de l’architecte Félix Roguet qui a restauré quelques années plus tôt le château de Chenonceau et collaboré à la reconstruction de l’hôtel de ville de Paris. Ce nouveau château, qu’Armand Moisant a voulu de style Renaissance est entouré d’un parc à l’anglaise de 25 hectares.

Cette propriété constituait pour lui un aboutissement et un signe de réussite, caractéristique de cette époque.

L’intérieur du château réalisé par les meilleurs artisans était entièrement de style renaissance. Malheureusement le château, vendu meublé en 1984 par les descendants de Moisant, avec toute sa décoration, équipements et accessoires, a été revendu en 1998 entièrement dépouillé de tout son intérieur. (Seuls, certains meubles des pièces principales ont été préemptés par les Monuments Historiques, à l’hôtel des ventes de Drouot en , et ornent désormais le château de Chaumont-sur-Loire).

Les autres acquisitions foncières d’Armand Moisant, principalement à partir de 1895, sont constitués de fermes dont il a, lorsque nécessaire, remembré les terres et modernisé les bâtiments pour se constituer un patrimoine destiné à la location.

Commentaires : « Moisant un inconnu illustre »

- Lors d'une conférence sur Armand Moisant en , Madame Fargues, historienne, avait titré son propos par « Moisant un inconnu illustre » et de commenter :

« Parmi les nouvelles entreprises de construction métallique, deux sortent du lot, fondées en 1866 par des centraliens, Gustave Eiffel et Armand Moisant, à Levallois pour le premier et boulevard de Vaugirard pour le second.

La gloire d'Eiffel a obscurci en quelque sorte les autres constructeurs de la place de Paris. La tour de l'Exposition universelle de 1889 a eu immédiatement un succès considérable. Pour la chance de Paris, elle a été conservée et non abattue après l'exposition, comme elle devait l'être au départ. Il y a eu une médiatisation de la tour, devenant un des symboles de Paris et l'architecture métallique s'est résumée, pour le commun des mortels, à Gustave Eiffel et à son talent ».

- Pour rendre justice à Armand Moisant, dont l'entreprise était d'une façon significative plus importante que l'entreprise Eiffel et dont la paternité de certaines constructions, tel le Bon Marché, réalisées principalement par Moisant sont le plus souvent attribuées exclusivement à Eiffel, il convient de comparer la production des deux entreprises.

La revue périodique « les Grandes Usines de Turgan » a édité des études spécifiques sur l'entreprise Eiffel et sur l'entreprise Moisant, qui apportent les précisions suivantes :- en termes de production totale de 1867 à 1889 (période référencée dans ces ouvrages de Turgan), le poids des constructions métalliques furent de 116 669 tonnes pour Moisant et de 77 752 tonnes pour Eiffel,

- pour le Bon Marché, les poids de construction furent de 8 000 tonnes pour les constructions Moisant et de 1 520 tonnes pour l'agrandissement attribué à Eiffel,

- dans le cas du Bon Marché (quadrilatère rues de Sèvres, Bac, Babylone, Velpeau), on peut déduire les participations suivantes :

- en tonnes de constructions métalliques Moisant : 84 % / Eiffel 16 %,

- en surface au sol construite : Moisant 90 % / Eiffel 10 %

Les différences de pourcentages entre les poids et les surfaces proviennent du fait que la partie exécutée par Eiffel présente des poids supplémentaires en raison de poteaux plus nombreux et plus lourds pour dissimuler des conduits de chauffage et de ventilation ;

- l'agrandissement du Bon Marché, actuellement « La Grande Épicerie » (1911-1913, 2 400 tonnes) ainsi que sa reconstruction (1920-1922, 3 500 tonnes) après l'incendie de 1915, ont été confiés en totalité aux Ateliers Moisant-Laurent-Savey ;

- il convient de préciser que, bien qu'en compétition sur certains marchés (en particulier pour les constructions des expositions universelles), les liens entre anciens de l'École Centrale restaient étroits, et, outre Le Bon Marché, d'autres chantiers ont été entrepris conjointement ou successivement entre les entreprises de A. Moisant et G. Eiffel (église de Tacna au Pérou, siège du Crédit Lyonnais à Paris...) ;

- enfin, si la Société Moisant-Laurent-Savey créée par Armand Moisant en 1887, continuera son activité de constructions métalliques sous ce nom jusqu'en 1959, Eiffel, éclaboussé (à tort) par le scandale de Panama, se retire en 1893 et cède son entreprise qui prend le nom de « Sté de Construction de Levallois-Perret ». Gustave Eiffel avait manifesté dès 1893 sa volonté que son nom ne soit plus associé à une activité de construction.

La Société Moisant-Laurent-Savey de 1906 à 1960

(Texte en préparation)

Notes et références

- Armand Moisant, un maître de l'âge du fer au XIXe siècle". Résumé d'un article de Jacques Couvreur in Bull. Soc. hist. & arch. du XVème arrondt de Paris – n° 30".

- Compagnie française d'entreprises sur Structurae.

- « Notice LH d'Armand Moisant », base Léonore, ministère français de la Culture.

- [PDF] A. Bertolo, 1883 – Feu de la Jetée Promenade de Nice, septembre 2005

Sources

- Période de 1866 à 1889 : Les Grandes Usines de TURGAN, Constructions Métalliques, A. Moisant, Laurent, Savey (1889)

- Période 1889 à 1900 : additif au document ci-dessus Constructions Métalliques, Moisant, Laurent, Savey et Cie, Monographie des principaux travaux exécutés par la maison de 1889 à 1900

- Période 1887 à 1943: Nomenclature chronologique des principaux travaux exécutés par les Ateliers Moisant Laurent Savey (Document M.L.S. du 13.4.1943)

- Période 1866 à 1955 : Moisant-Laurent-Savey ou un siècle d'entreprise par Henri Garnier (1955)

- Fermes de Platé et Thoriau : Les Grandes Usines de TURGAN, Exploitation Agricole de Armand Moisant, Fermes de Platé et Thoriau ()

- Domaine de la Donneterie, Mémoire sur l'exploitation des fermes de Thoriau et Platé, A. Moisant propriétaire exploitant (1892)

Tous ces documents sont aux Archives départementales d'Indre-et-Loire dans le fonds Moisant-Savey, références 119J, 276 et 119J 2 (voir « Liens externes » ci-dessous).

Autres documents

- Publications Les Grandes Usines de TURGAN, Constructions Métalliques, « G. Eiffel », 1886 et additif 1885-1889

Voir aussi

Bibliographie

- M. Fargues, Armand Moisant : De l'architecture métallique aux fermes modèles tourangelles, Alan Sutton, coll. « Provinces mosaïques », Saint-Cyr-sur-Loire, 2004, 96 p. (ISBN 2-84253-886-2)

- Dictionnaire des scientifiques de Touraine, Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine, 2017

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Ressource relative aux militaires :

- [PDF] S. Guillaume-Chapelet, 119 J : Fonds Moisant-Savey, sur le site des Archives départementales d'Indre-et-Loire