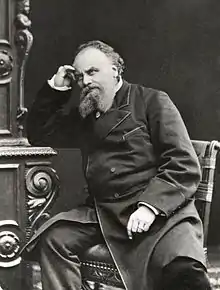

Aristide Boucicaut

Aristide Boucicaut est un entrepreneur et homme d'affaires français né le [1] à Bellême et mort le à Paris.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 67 ans) 7e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Aristide-Jacques Boucicault |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Conjoint | |

| Enfant |

.jpg.webp)

au cimetière du Montparnasse.

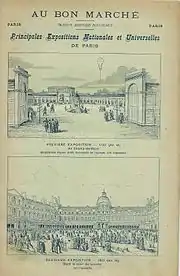

Fondateur en 1852 à Paris du premier grand magasin, Au Bon Marché, il est le pionnier du commerce moderne et son exemple sera rapidement copié en France et à l'étranger. Son œuvre sera continuée et développée pendant dix ans par sa veuve Marguerite Guérin.

Biographie

Jeunesse et formation

Aristide Boucicaut commence sa carrière commerciale comme simple commis chapelier dans la boutique paternelle à Bellême qu’il quitte en pour suivre comme associé un marchand de bonneterie ambulant. En 1829, il s'installe à Paris entrainant avec lui son ami René-Nicolas Liger (1809-1877)[2], vendeur de tissus sur les marchés de Normandie qui le suivra dans ses futures entreprises. Aristide Boucicaut entre, en 1834, comme jeune vendeur dans le magasin de nouveautés[3] au Petit Saint-Thomas, rue du Bac à Paris, première préfiguration du grand magasin parisien, créé en 1810 par Charles Legentil (1788-1855)[4]. Ce dernier embauche Simon Mannoury comme gérant, son fils Alexandre Legentil (1821-1889) ayant décliné ce poste. Mannoury fait preuve d'une aptitude remarquable à cette fonction et devient rapidement second de rayon puis acheteur en chef du rayon des châles.

En 1835-1836, Aristide Boucicaut fait la connaissance de Marguerite Guérin, montée elle aussi à Paris de sa Bourgogne natale : elle tient à son compte une crèmerie-gargote, un « bouillon », dit-on alors, qui sert un plat du jour aux ouvriers et employés du quartier[5]. Les parents d'Aristide s'opposent à son mariage avec une fille déclassée, ce qui conduit le couple à vivre en concubinage : ils se marieront finalement le . Un fils, Anthony-Aristide (appelé parfois Antoine), naît en 1839 et Aristide le reconnaît ensuite en 1845[6].

.jpg.webp)

Cette même année, la fermeture du Petit Saint-Thomas laisse Aristide qui était devenu chef de rayon sans emploi : il rencontre alors les frères Videaux qui ont créé en 1838, à l’angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac, leur mercerie nommée « Au Bon Marché ». Il y est embauché et séduit ses employeurs en partageant avec eux le goût du commerce moderne avec entrée libre, affichage des prix, faible marge bénéficiaire, vente par correspondance, soldes…, et en 1852 une association est décidée entre eux, Boucicaut y mettant toutes ses économies et la vente d'un héritage percheron, soit 50 000 francs[6]. Le , une nouvelle société est constituée (quatre rayons, douzaine d'employés, chiffre d'affaires de 450 000 francs) : la SNC « Videau frères et Aristide Boucicaut » dont l'objet est « l’exploitation de la maison de nouveautés Au Bon Marché – Adresse : 22-24 rue de Sèvres au Capital de 441 120 F » avec pour principe de fonctionnement le réinvestissement de tous les bénéfices dans l'affaire.

Le « nouveau » Bon Marché

Soutenu par son épouse Marguerite, Aristide Boucicaut se montre entrepreneur et novateur : il ambitionne de créer un vaste magasin moderne où tout doit favoriser la consommation féminine : invitation de la clientèle féminine à sortir de chez elle pour venir passer quelque temps au magasin, marchandises à profusion disposées sur des comptoirs permettant le « libre toucher », l'idée d'un vaste lieu organisé de manière quasi théâtrale pour multiplier les tentations d'achat, vendeurs ou vendeuses formées pour conseiller le client… L'idée lui serait venue, dit-on, alors qu'il visitait l’Exposition universelle de 1855 et qu'il s'était perdu au milieu des stands. La concrétisation de cette intuition va ouvrir la voie vers une société de consommation et contribuer à créer et à diffuser l'image de la « Parisienne moderne et élégante ».

La rencontre avec Henri Maillard, un pâtissier né à Mortagne-au-Perche non loin du pays natal d'Aristide Boucicaut et qui a fait fortune à New York en réalisant d'énormes volumes de vente avec des marges faibles, va permettre à Boucicaut de financer et de concrétiser son projet. Le 31 janvier 1863, Boucicaut qui a emprunté à Maillard, rachète les parts de ses associés pour 1 million et demi de francs. La transformation et l'extension du Bon Marché se poursuivent avec d'importantes acquisitions foncières[7]. S'inspirant de Maillard, Boucicaut prélève une marge brute de 13,5 %, au lieu des 41 % en usage à l'époque chez les petits commerçants qui doivent compter deux ans pour écouler leurs stocks qui se démodent, alors que Boucicaut les fait tourner en deux mois[8].

Le premier chantier de construction du magasin s’effectue de 1869 à 1872. Il est mené par Alexandre Laplanche (1839-1910), qui déploie une architecture classique composée de murs de pierre, de charpentes en bois, de meulières pour le sous-sol et de roches de Lerouville en façade. Ce premier magasin s’étendait à l’angle de la rue de Sèvres et de la rue Velpeau. On retiendra de cette première construction la façade majestueuse, entourant l’entrée principale du 24, rue de Sèvres, surmontée alors par une monumentale coupole décorée d’impressionnantes sculptures. En 1872, le couple Boucicaut entreprend, sur des plans des architectes Louis-Auguste et Louis-Charles Boileau secondé par les ingénieurs Armand Moisant et Gustave Eiffel, la construction des bâtiments qui existent encore aujourd’hui, et dont la première pierre est posée par Marguerite Boucicaut le [9]. Retardés par la guerre franco-allemande de 1870, les travaux se réalisent jusqu'en 1887 par tranches successives en même temps que se multiplient les acquisitions foncières : la surface finale du magasin atteindra 52 800 m2[10].

La maison Boucicaut continue à développer une stratégie commerciale moderne innovante :

- entrée libre et affichage des prix ;

- périodes dédiées aux fortes ventes (jouets en décembre) ;

- périodes de soldes comme le mois du « Blanc » en 1873 lors du mois de février puis de Janvier (alors qu'il neige et que ses rayons sont relativement vides après les fêtes de fin d'année, Boucicaut a l'idée de remplir ses rayons en soldant ses stocks de linge blanc) ;

- échange et reprise des marchandises ;

- vente par catalogue dans le monde entier (quatre mille exemplaires diffusés) que permet le développement du chemin de fer en 1867 ;

- l'idée de la construction de l'hôtel Lutetia pour accueillir les riches clients étrangers…

La société fait aussi preuve de préoccupations sociales inspirées par le socialisme chrétien de Lamennais : se mettent ainsi en place au fur et à mesure des années des avancées comme fermeture du magasin le dimanche (qui ne deviendra une obligation légale en France qu'en 1906), une cantine en 1872, des chambrettes pour les jeunes employées, une assistance médicale, des congés payés, une formation continue et des cours du soir, des promotions de carrière, puis en 1876 une caisse de prévoyance et de retraite des employés et ensuite intéressement aux bénéfices…, même si les employés tempèrent l’enthousiasme de leur patron dénonçant par exemple en 1869 la charge de travail et l'autoritarisme d'Aristide Boucicaut[11]. Les employés des grands magasins, dont beaucoup de femmes, sont plus mal payés que les ouvriers. L'encadrement y est très strict et très pyramidal, avec une orientation paternaliste qui interdit par exemple les revendications collectives aux employés ou la grève, même quand celle-ci était devenue légale en 1864[12].

Le fils Anthony-Aristide est associé à la direction du grand magasin, le nom de l'entreprise devenant « MM. A. Boucicaut et fils ». Le chiffre d'affaires s'accroît de manière très importante au fil des années : 7 millions en 1862, 21 millions en 1869, en 1877 le Bon Marché réalise 72 millions de chiffre d'affaires et emploie 1 788 personnes[13].

La transformation du magasin est un énorme succès et le Bon Marché devient une véritable institution commerciale et un modèle international. Émile Zola s'en inspirera pour son roman Au Bonheur des Dames () dont le titre résume parfaitement la teneur du projet de Boucicaut : le romancier accumulera une importante documentation en visitant le grand magasin emblématique de la seconde moitié du XIXe siècle (le roman est d'ailleurs situé sous le Second Empire).

La succession

Aristide Boucicaut meurt le : il est inhumé trois jours après dans la 18e section du cimetière du Montparnasse. Son fils, gravement malade depuis quelque temps déjà, assure la direction du Bon Marché mais ne lui survit guère : il meurt d'une longue « maladie de poitrine » moins de deux ans après son père et sans avoir eu d’enfant.

Marguerite Boucicaut, veuve et sans descendant, dirige alors l'entreprise pendant dix ans, avec l'assistance des anciens collaborateurs de son mari[14].

Par son testament du , Marguerite Boucicaut, veuve et sans héritier proche, désigne l’Assistance publique des hôpitaux de Paris comme légataire universel, chargé d’exécuter ses volontés testamentaires. Elle prévoit de nombreux legs et demande que soit construit un hôpital sur la rive gauche de la Seine ; ce sera l’hôpital Boucicaut.

Aristide Boucicaut possédait une grande résidence à Fontenay-aux-Roses, connue sous le nom de « château Boucicaut ». En vertu des dispositions testamentaires de Mme Boucicaut, elle fut transformée en maison de retraite pour les employés du Bon Marché[15] ; elle fut rasée en 1954. Aristide Boucicaut fut membre du conseil municipal, et fut même élu maire en . Cependant, il refusa ce poste après un jour de mandat, préférant le poste de conseiller municipal.

Par les mêmes dispositions testamentaires, Mme Boucicaut a fait transformer la villa qu'Aristide Boucicaut avait fait construire et décorer à Bellême, son village natal, en maison d’accueil de personnes âgées et pour filles-mères. Attaché à son village d'origine, Boucicaut avait fait procéder à l'aménagement d'une chapelle funéraire dédiée à sa mère dans l'église de son village natal[16].

Les Boucicaut possédaient une autre résidence à Cannes, la villa Soligny qu'ils avaient fait construire en 1868 en porphyre rose de l'Estérel par l'architecte Rimbault[17]. Madame Boucicaut devait y mourir le , dix ans après son mari.

La révolution commerciale du Bon Marché

Cible principale : la clientèle féminine

Boucicaut a l'intuition qu'il faut trouver le moyen de faire sortir de chez elles les femmes qui jusque-là ne sont guère autorisées à « sortir décemment » que pour aller « chez leurs parents, leurs amies, à l'église ou au cimetière ». Alors que l'urbanisme parisien se renouvelle de fond en comble sous la férule du Baron Haussmann, l'architecture quasi théâtrale du Magasin (structure métallique grandiose conçue par les ingénieurs Armand Moisant et Gustave Eiffel) comme la mise en scène de la marchandise vont fournir le cadre extraordinaire propre à justifier une telle audace. Consécutivement, l'image de la femme qui fréquente le Bon Marché, sera celle de la femme moderne par excellence : « La Parisienne ».

Cette cible sera progressivement élargie vers d'autres aspects de la personnalité féminine : « l’Épouse » avec l'aspect mode qui se renouvelle (et qui fait vendre car on ne peut « être démodée »), puis « la Mère » avec les produits destinés aux enfants (rayon jouets et accessoires pour enfants qui fait venir les enfants au magasin et les transforme en prescripteurs immédiats et en futurs clients).

Autre aspect important du ciblage de la clientèle : celle-ci, principalement « bourgeoise », compte tenu de son pouvoir d'achat et de sa propension à « s'acheter les produits qui lui assurent le statut qu'elle revendique et se construit », ne doit pas cependant exclure les autres segments. La clientèle plus aristocratique ou au contraire plus modeste doit aussi se sentir à l'aise. Dans cette optique, le personnel de vente initialement masculin sera rapidement et très fortement féminisé pour accroître dans l'esprit de la clientèle une atmosphère faite de liberté et de complicité.

Enfin il développe le concept du client roi qui doit être traité en ami et développe le principe du rendu, accrochant sur la devanture un calicot sur lequel les chalands lisent « On reprend la marchandise qui a cessé de plaire[18] ».

Organisation de base : « Libre accès, libre toucher »

L’idée du grand magasin serait venue, dit-on, à Aristide Boucicaut alors qu'il se perdait dans les dédales de l’Exposition universelle de 1855. Cherchant à comprendre et à recréer l’expérience de diversité et de profusion de biens qu’il avait éprouvée, il en déduit que cela ne peut résulter que d'une sorte de « modèle », comportant quelques principes de base[19] :

- libre accès pour le consommateur sans obligation d’achat ;

- prix fixe déterminé par étiquetage qui élimine le besoin de marchander ;

- assortiment très étendu vendu en rayons multiples laissant à la clientèle la possibilité de se perdre pour déambuler et dénicher de bonnes affaires ;

- politique de bas prix assise sur une marge commerciale réduite et une prompte rotation des marchandises ;

- possibilité de retourner et d’échanger la marchandise insatisfaisante ;

- soldes à intervalles réguliers.

Le Bon Marché offre en outre de nombreux agréments à sa clientèle[19] :

- magasin équipé d’ascenseurs ;

- livraison à domicile à partir de vingt-cinq francs d'achats ;

- buffet et journaux gratuits ;

- cadeaux symboliques (par exemple, des ballons distribués aux enfants) ;

- l’usage de la réclame est systématisé : publicité dans la grande presse, affiches, catalogues, vitrines, animations et distribution de chromolithographies dites "chromos".

Autres innovations

Aristide Boucicaut a également mis en œuvre :

- en 1867, le premier catalogue de vente par correspondance, dont la diffusion bien que sélective, sera européenne et mondiale, présente mille cinq cents produits ;

- les principes de commission sur les ventes et de participation aux profits pour ses employés ;

- la livraison à domicile, par véhicules hippomobiles, puis par camions en région parisienne : la clientèle féminine ne doit pas s'embarrasser de paquets (la perspective du transport ne doit pas être un frein à la vente) ;

- à sa mort, sa femme, qui a continué son affaire, est allée plus loin encore, offrant au personnel une caisse de prévoyance en 1876 et des loisirs, tels que des cours de langues et de musique.

Influence sur le monde du commerce de détail

L’exemple d’Aristide Boucicaut a rapidement fait école à Paris et dans le monde, notamment aux États-Unis. En l’espace de quelques années, de nombreux magasins parisiens ouvrent qui copient la formule commerciale du Bon Marché : le Louvre en 1855, le Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) en 1856, À la Belle Jardinière en 1856, le Printemps en 1864, la Samaritaine en 1869, les Galeries Lafayette en 1894. Ses principaux concurrents, notamment Jules Jaluzot, fondateur du Printemps, et Marie-Louise Jaÿ, cofondatrice de la Samaritaine, étaient d’anciens employés du Bon Marché.

Aristide Boucicaut a servi de modèle principal au personnage d’Octave Mouret dans le roman de la série des Rougon-Macquart, Au Bonheur des Dames d’Émile Zola. Ayant longtemps vécu à Fontenay-aux-Roses, il fut un bienfaiteur de la commune.

Hommages

Dans son village natal de Bellême, un monument honore Boucicaut, ainsi que son épouse. Un legs de son épouse pour un centre d’accueil de personnes âgées et de jeunes femmes mères avait été effectué.

La station Boucicaut du métro parisien, ainsi que le square Boucicaut lui sont dédiés, ainsi qu'à sa veuve, notamment en raison de la distribution de leur fortune par testament, principalement au profit de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, ce qui permit notamment l'édification de l'hôpital Boucicaut.

La rue Boucicaut à Fontenay-aux-Roses lui rend aussi hommage.

Notes et références

- Naissance des grands magasins : Le Bon Marché.

- René-Nicolas Liger (1809-1877) entrera comme caissier au Petit Saint-Thomas au côté de Boucicaut et sera un des principaux intéressés du grand magasin « au Bon Marché ». Son fils, Léon Liger sera chef de comptoir et associé du nouvel établissement du Bon marché de Marguerite Boucicaut -cf. Bulletin de la participation aux bénéfices - Règlements et statuts de la Société du Bon Marché, p. 4-15-20

- Le vendeur de nouveautés est appelé calicot alors que la jeune vendeuse s'appelle une midinette à l'époque.

- De nombreuses sources indiquent que le magasin existait déjà dans les années 1810 et qu'il a été fondé par Mannoury.

- « Célébrations nationales 2002 - Naissance des grands magasins : le Bon Marché », sur culture.gouv.fr (consulté le ).

- « ADAMAP Association des Amis du Musée de l'AP-HP - Documents PDF - Lettre N°12 - Boucicaut par Trotoux et Germain », sur adamap.fr (consulté le ).

- www.cedias.org/pdf page 4.

- Maurice Roy, Les Commerçants : entre la révolte et la modernisation, Éditions du Seuil, , p. 36.

- Jacques Marseille, Les Échos, (www.jacquesmarseille.fr).

- http://anniversary2010.goring-twinning.co.uk/html/boucicaut.html.

- « Tous les dimanches, si lés magasins étaient fermés au public, les employés n'en étaient pas moins occupés aux travaux intérieurs depuis huit heures du matin jusqu'à cinq ou six heures du soir, heure à laquelle on les renvoyait sans les faire dîner. Tous les jours de la semaine, M. Boucicaut fermait, il est vrai, son magasin à huit ou neuf heures, mais le personnel n'en sortait, la plupart du temps, qu'à une heure très avancée de la nuit. … Nous nous demandons de quel poids peuvent être, aux yeux du public, les prétendues idées libérales et philanthropiques de M. Boucicaut ». Pour la Chambre syndicale des employés de commerce…, Le Figaro, 8 octobre 1869.

- Les rapports entre les patrons et les salariés dans l’entreprise vers 1900 en France (supercdi.free.fr) et Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Seuil, 1991, p. 190-191 ou Le Gaulois du 28/10/1898 (numéro 5 645) « La légende veut que, aux rayons de librairie du Bon Marché, le mot « grève » ait été rayé des dictionnaires » (gallica.bnf.fr).

- www.scriponet.com.

- Bulletin de la participation aux bénéfices - Règlements et statuts de la Société du Bon Marché, p. 5-6 .

- .

- église paroissiale Saint-Sauveur.

- La vaste villa de maître de 600 m2, avec immense véranda à vitraux juchée sur le toit, comporte aussi une chapelle en forme de tour hexagonale, une volière, des serres, des dépendances et des jardins sur 10 000 m2 de terrain arboré. La mer est à cinquante mètres en contrebas et la vue s'étend de l'Estérel au cap d'Antibes. Cette extraordinaire demeure se cache au 87 avenue du Roi-Albert, dans le bas de la Californie. .

- René Sédillot, Histoire des marchands et des marchés, Fayard, , p. 393.

- Franck Ferrand, « Les grands magasins », émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1, 15 juin 2012.

- « Aristide Boucicaut, le Bon Marché : le commerçant qui a établi les principes de la grande distribution », sur capital.fr.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Michael B. Miller, The Bon Marché : bourgeois culture and the department store [« Le Bon Marché : la culture bourgeoise et le grand magasin »], Princeton, Princeton University Press, 1981, 1994, 266 p. (ISBN 978-0-691-03494-2).

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Vincent Monnier, « Ascension d'un révolutionnaire », Challenges, no 274, , p. 82 (ISSN 0751-4417, lire en ligne).

- Naissance des Grands Magasins sur le site du ministère de la culture