Architecture néo-mauresque

L'architecture néo-mauresque, ou renaissance mauresque, est l'un des styles architecturaux exotiques émergeant au XIXe siècle, développé par des architectes européens et américains épris d'orientalisme.

L'architecture néo-mauresque convoque des ornements décoratifs inspirés de motifs datant d'avant les époques classique et gothique. Le style mauresque atteignit le sommet de sa popularité au milieu du XIXe siècle, avec une réaffirmation sous la conquête de l'Algérie par la France (style néo-mauresque)[1]. Peu de distinctions furent faites, autant en Europe qu'en Amérique, entre les éléments tirés de l'aire culturelle et géographique qui s'étend depuis l'Inde jusqu’à l’Espagne en passant par les pays d'Afrique du Nord, l'Égypte ou la Turquie[2].

La renaissance mauresque en Europe

L'Espagne était considérée comme le pays d'origine de l'ornementation mauresque ; le style était différent selon les régions. Le courant néo-mauresque principal était appelé néo-mudéjar[3]. En Catalogne, Antoni Gaudí, profondément intéressé par l'héritage mudéjar, utilisa ce style dans ses constructions, comme la Maison Vicens ou le palais épiscopal d'Astorga. En Andalousie, le style néo-mudéjar gagna de la popularité en relation avec l'exposition ibéro-américaine de 1929, et fut incarné par la place d'Espagne, à Séville, et le Gran Teatro Falla, à Cadix. À Madrid, le néo-mudéjar était à la fin du XIXe siècle un style très courant pour les habitations et les bâtiments publics, alors qu'il résultait du retour de l'engouement populaire pour le style dans les années 1920 des édifices tels que le Las Ventas bull ring et le bureau Diario ABC (es).

Bien que Carlo Bugatti ait employé des arcades mauresques dans ses réalisations à Turin, en 1902, l'architecture néo-mauresque était, au début du XXe siècle, en déclin partout, excepté en Russie et en Autriche-Hongrie. En effet, en Russie, l'hôtel particulier Arseni Morozov, à Moscou (une stylisation d'un palais portugais de Sintra), ainsi que les palais néo-mamelouks à Koreïz (en Crimée), comme le palais Dulber, amplifiaient la continuation de la renaissance mauresque. C'est aussi le cas en Bosnie, où le gouvernement austro-hongrois subventionna la construction de plusieurs structures néo-mauresques.

Les structures des jardins « mauresques » construits à Sheringham, dans le comté de Norfolk, était une utilisation scandaleuse à l'époque des motifs mauresques, une parallèle avec des chinoiseries qui ne fut pas prise au sérieux. Quoi qu'il en soit, en 1826, Edward Blore utilisa des arcs islamiques, des dômes de tailles et de formes variées et d'autres détails tirés d'architectures islamiques du Proche-Orient, caractéristiques culturelles imprégnées du vrai style ottoman. Elles firent faire effet dans l'aspect du palais Aloukpa en Crimée, des. Vers le milieu du XIXe siècle, le style mauresque fut adopté par les Juifs d'Europe centrale, qui associèrent les formes architecturales du néo-mudéjar avec l'âge d'or de la communauté juive dans l'Espagne médiévale et musulmane. Par conséquent, le style néo-mauresque se répandit dans le monde comme une architecture destinée aux synagogues.

Espagne

- En Catalogne :

- la Casa Vicens, à Barcelone, 1883 - 1885, par Antoni Gaudí

- En Castille-et-León :

- le palais épiscopal d'Astorga, à Astorga, 1889 - 1893, par Antoni Gaudí

- Dans la communauté de Madrid :

- En Andalousie :

- le Gran Teatro Falla, à Cadix, 1905, par Hugo Vázquez y Adolfo del Castillo

- la place d'Espagne, à Séville, 1914 - 1929, par Aníbal González

Autriche

- Zacherlfabrik, bâtiment de fabrication de poudre d'insectes, à Vienne, 1888-1892.

Bosnie-Herzégovine

- Synagogue de Sarajevo, 1902, sur les plans de Karel Pařík[4].

Bulgarie

- Synagogue de Sofia, 1905.

Croatie

- Synagogue de Zagreb, construite en 1867 et détruite en 1941.

Danemark

- Le Château mauresque (en), à Copenhague, construit en 1857 par Georg Carstensen (da) et détruit en 1870.

France

- Villa El Djézaïr à Antibes, 1921-1922.

- Casino Mauresque à Arcachon, 1863, sur les plans de Paul Régnauld.

- Synagogue de Besançon, 1867, sur les plans de Pierre Marnotte.

- Synagogue de Châlons-en-Champagne, 1875 sur les plans d'Alexis Vagny.

- Chapelle Sainte-Marie-du-Cap à Lège-Cap-Ferret, 1885.

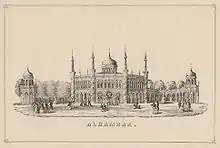

- Hôtel Alhambra à Nice, construit en 1900.

- Synagogue de Reims, 1879, sur les plans d'Ernest Brunette.

- La Casamaures, villa à Saint-Martin-le-Vinoux, Isère, troisième quart du XIXe siècle.

- Musée Georges-Labit à Toulouse, 1893.

Roumanie

- Grande Synagogue de Constanța, 1910-1914

Le développement aux États-Unis

.jpeg.webp)

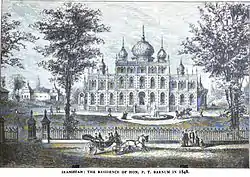

Aux États-Unis, en 1832, année de publication de ses Contes de l'Alhambra, Washington Irving fit prendre goût aux auteurs pour l'Andalousie mauresque ; l'une des premières constructions néo-mauresques fut Iranistan (en), un hôtel particulier de Phineas T. Barnum à Bridgeport, au Connecticut. Construit en 1848 et détruit par un incendie dix ans plus tard, cette construction extravagante possédait des dômes bombés et des arcs en forme de fer à cheval. Dans les années 1860, la renaissance mauresque se répandit en Amérique. Elle est présente avec Olana, la maison du peintre Frederic E. Church donnant sur le fleuve Hudson, dans l'état de New York, le Castle Garden à Jacksonville et le cabaret Longwood à Natchez, dans l'État du Mississippi. Ils sont souvent cités comme les meilleurs exemples du style néo-mauresque aux États-Unis[5].

Après la Guerre de Sécession, les fumoirs turcs ou mauresques eurent assez de popularité. Il y eut des détails de style mauresque dans les intérieurs créés par Louis Comfort Tiffany pour la résidence de Henry O. Havemeyer sur la cinquième avenue, à New York. L'hôtel particulier Pittock (en), en 1914, à Portland, dans l'Oregon, incorpora des éléments de style turc et néo-mauresque. En 1937, le Palais du Maïs de Mitchell, dans le Dakota du Sud, fut complété de dômes et de minarets mauresques. En 1891, l'hôtel Tampa Bay fut un exemple particulièrement extravagant du style. Des écoles américaines furent complétées de bâtiments néo-mauresques, comme l'université Yeshiva à New York. George Washington Smith (en) utilisa le style pour la construction de la 1920s Isham Beach Estate à Santa Barbara, en Californie.

- Iranistan (en), à Bridgeport, construit en 1848 par Leopold Eidlitz (en), détruit en 1857 par un incendie.

- le manoir Longwood, à Natchez, par Samuel Sloan, 1861.

- le site historique d'Olana, à Greenport, par Calvert Vaux, 1872.

- le Corn Palace, à Mitchell, par Rapp and Rapp, 1892 (première version) et 1921 (version actuelle).

Situation en Algérie au XIXe siècle

Sous la Troisième République (France), les travaux se poursuivent à Alger. Le port est agrandi, de nouvelles gares ferroviaires voient le jour, le tramway est construit[6].

Des immeubles de style haussmannien s'élèvent sur cinq ou six étages, parfois sculptés de cariatides et d'atlantes soutenant de larges balcons[7]. La Grande Poste d'Alger est construite entre 1910 et 1913 par les architectes Jules Voinot et Marius Toudoire. C'est le fleuron du style néo-mauresque : le gouverneur général Charles Jonnart désire en effet intégrer les nouveaux bâtiments dans l'environnement pour respecter les valeurs architecturales et urbaines traditionnelles[8]'[9].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Moorish Revival architecture » (voir la liste des auteurs).

- Étude architecturale des édifices néo-mauresques en Agérie.

- « Un parfum d’Orient au cœur des villes d’eaux, In Situ n°7 - février 2006 », sur http://www4.culture.fr/, Ministère de la Culture et de la Communication

- Des jardins mauresques à la Renaissance

- Ivan Ceresnjes, « Une étude de cas : le patrimoine juif dans les pays de l’ex-Yougoslavie », Études Balkaniques, vol. 1, no 12, , p. 211-218 (lire en ligne).

- L’emplacement : Le manoir du roi du Mississippi - Vue d'un manoir d'avant guerre.

- L'architecture Néo-mauresque à Alger.

- Le style haussmannien : de l’architecture à la décoration.

- Historia (revue), avril 2021, n° 892, p. 46-47.

- L'architecture coloniale en Algérie.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Thomas Brisson, La Critique arabe de l’orientalisme en France et aux États-Unis : Revue d'anthropologie des connaissances, vol. 2 - n°3, , 505 à 521 (en ligne)

- Pierre Singaravélou, Les Empires coloniaux : XIXe et XXe siècles, Points, , 480 p. (ISBN 978-2-7578-2843-4)

- Mustapha Ben-Hamouche, L'architecture et l'urbanisme au Maghreb aux XIXe et XXe siècles : Cas d’Alger (1800-2000), Independently published, , 240 p. (ISBN 979-8-7637-2583-4)

_-_01.jpg.webp)

_02.jpg.webp)