Ambrosia artemisiifolia

Ambroisie à feuilles d'armoise, Petite herbe à poux

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Clade | Angiospermes |

| Clade | Dicotylédones vraies |

| Clade | Astéridées |

| Clade | Campanulidées |

| Ordre | Asterales |

| Famille | Asteraceae |

| Sous-famille | Asteroideae |

| — non classé — | Heliantheae alliance |

| Tribu | Heliantheae |

| Genre | Ambrosia |

L'Ambroisie à feuilles d'armoise, Petite herbe à poux ou Ambroisie élevée (Ambrosia artemisiifolia L.), est une espèce de plantes dicotylédones de la famille des Asteraceae (sous-famille des Asteroideae), originaire des Amériques. C'est une plante herbacée annuelle, qui pousse dans ses régions d'origine dans les champs cultivés, les pâturages et terres en friches (plante adventice), ainsi que sur les bords de routes et les terres non cultivées (plante rudérale).

L'espèce a été introduite en Europe à partir de la fin du XIXe siècle, ainsi que dans la plupart des régions tempérées ou tempérées chaudes du monde, où elle s'est souvent naturalisée, notamment en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Australie. Elle est devenue indésirable car c'est une plante pionnière, nitrophile, et envahissante, dont le pollen peut provoquer des allergies graves chez les personnes sensibles.

Dénominations

- Nom scientifique : Ambrosia artemisiifolia L.[1]

- Nom recommandé en français : Ambroisie à feuilles d'armoise[1] ou Petite herbe à poux[2]

- Noms vernaculaires, pouvant désigner éventuellement d'autres espèces : ambroise à feuilles d'armoise, ambroise élevée, ambroisie annuelle[1] - [3] - [4] ; petite herbe à poux (en particulier au Québec)[5] - [6], par opposition à la grande herbe à poux (Ambrosia trifida). On la nomme absinthe anglaise ou simplement ambroisie en français de Guadeloupe et Martinique[7].

Description

L'ambroisie est une plante rudérale adventice des cultures de printemps pouvant mesurer jusqu'à 2 m de hauteur.

Ses feuilles sont vert foncé. Elle se distingue par le détail singulier des feuilles : les feuilles de la plantule sont opposées, et plus précisément décussées, mais les feuilles et rameaux supérieurs sont alternes. Les rameaux sont rougeâtres et le dessous de la feuille est du même vert que le dessus. Les cotylédons à la base sont courts et disparaissent rapidement (avant deux ou trois étages de feuilles). Au stage végétatif elle adopte un port buissonnant large.

Lors de la floraison, les fleurs adoptent un port en chandelles également caractéristique, les sujets jeunes pouvant pousser rapidement une tige droite avec une seule chandelle, avec un espace entre les feuilles proche de 10 cm.

Jeunes plantes

Jeunes plantes Feuille

Feuille Inflorescence

Inflorescence

La petite herbe à poux a la particularité d'être monoïque, ce qui signifie qu'elle porte les deux sexes sur un même plant, sur des fleurs différentes, ce qui explique la facilité avec laquelle la plante peut se reproduire. Elle produit de juillet à septembre des fleurs vertes. Le pollen (transporté par le vent) peut causer des allergies (voir paragraphe ci-dessous), dont la rhinite allergique (appelée aussi « rhume des foins »). Le fruit est un akène.

Détail de l'inflorescence

Détail de l'inflorescence Fleurs mâles en capitules

Fleurs mâles en capitules Fleurs femelles isolées

Fleurs femelles isolées

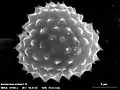

à l'aisselle des feuilles Grain de pollen au microscope électronique à balayage

Grain de pollen au microscope électronique à balayage Akènes

Akènes

L'ambroisie à feuilles d'armoise ne doit pas être confondue avec l'armoise commune ou l'armoise annuelle, qui s'en distingue par la teinte grise de la face inférieure des feuilles[8] - [9].

Liste des variétés

Selon Catalogue of Life (22 juin 2013)[10] :

- variété Ambrosia artemisiifolia var. artemisiifolia

- variété Ambrosia artemisiifolia var. jamaicensis

- variété Ambrosia artemisiifolia var. paniculata

Répartition et habitat

L'ambroisie à feuilles d'armoise est originaire d'Amérique du Nord : Canada, de Terre-neuve et du Nouveau-Brunswick au Manitoba et à la Saskatchewan ; États-Unis, du Maine au Texas et de la Floride au Wisconsin. Son biotope primaire est les dunes de sable des déserts de cette écorégion[11].

Elle a été introduite en Europe par plusieurs vagues successives. Tout d'abord importée comme plante de collection au sein des jardins botaniques à partir du XVIIIe siècle (sa présence est attestée en 1863 dans l'Allier), elle a également voyagé grâce à l'importation de sacs de légumineuses au cours du XIXe siècle. Elle a été également introduite au cours du XXe siècle par l'intermédiaire des aliments pour chevaux amenés par la cavalerie américaine durant la Première et la Deuxième Guerres mondiales[12]. En ce dernier sens, il s'agit d'une plante obsidionale.

En France, cette plante a d'abord colonisé la vallée du Rhône (en 1880 déjà, dans 5 départements) puis s'est étendue vers le nord jusqu'en 1940 (un pied a été trouvé en Picardie en 2002). En 2007, 53 départements sont touchés par cette plante invasive. En 2019, la quasi-totalité des départements est touchée[13].

Les premières observations en Belgique remontent à 1883 ; depuis lors le nombre de stations s'est accrû, mais l'espèce reste sporadique et ne semble pas s'être naturalisée[14].

L'ambroisie à feuilles d'armoise a colonisé de nombreux milieux et s'est largement naturalisée, notamment en Europe centrale et méridionale où elle se comporte comme une plante envahissante. Elle se plait au sein des milieux naturels des dunes du littoral et des grands fleuves et des zones sableuses pauvres en argiles et en humus. Elle affectionne les habitats anthropisés comme les cultures de printemps, intercultures, friches agricoles, urbaines et industrielles, cultures agricoles intensives, chantiers, bord de routes, berges de rivières[15] - [11].

En agriculture, cette plante est une bioindicatrice caractéristique des sols ayant un complexe argilo-humique déstructuré par une destruction des argiles causée par les intrants chimiques agricoles et une consommation excessive de matière organique. Elle caractérise également les sols bouleversés mécaniquement par des labours trop profonds ou des travaux de terrassement ; ces bouleversement ayant stérilisé les couches anaérobies du sol. Autrement dit, sa prolifération caractérise des sols désertifiés[11] - [16].

Stratégie de dissémination et de développement

Ses fruits épineux se dispersent facilement dans les friches et les jachères, et le long des routes, chemins, chemins de berge ou de halage, d'autant plus facilement que le sol a été retourné, désherbé ou qu'il ne présente pas de flore naturelle qui concurrencerait son avancée. Des études de 2018[17] - [18] confirme que les graines d'ambroisie sont aspirées et propagées le long des routes par les courants d'air provoqués par les voitures et camions là où le trafic routier est intense. La distance parcourue par les graines d'ambroisie est largement augmentée, jusqu'à 70 m en 48 heures pour l'une des graines marquées, au lieu de 1 m environ dans un contexte non routier ; et jusqu'à 40 m sur une route peu fréquentée. Les nouveaux plants sont deux fois plus nombreux dans le sens de la circulation. Ces résultats pourraient inciter certaines communes à désherber et tondre les bords de routes avant la maturité des graines (sinon ce sont les tondeuses ou faucheuses qui les projettent ou les dispersent plus loin encore).

Cette plante peut non seulement profiter des stress écologiques comme la sécheresse mais aussi rester en dormance de très nombreuses années dans le sol[19].

Cette plante a une stratégie de colonisation exceptionnelle en l'absence de concurrence sérieuse sur sol découvert, avec trois « armes » :

- les plantules apparaissant tardivement (début août) peuvent néanmoins fleurir dès le , juste après avoir formé 2 × 2 feuilles. La floraison commence en effet dès que la période sombre passe sous 8 heures/jour ;

- une plantule tondue à 4 cm du sol début août reprend sa croissance et produit deux rameaux ou plus qui fleurissent dans le même temps. L'arrachage des plantules est donc obligatoire sur les gazons. Sur les bas-côtés, il serait donc souhaitable de ne pas faucarder et de laisser les plants se développer pour bien identifier les foyers jusque peu avant la floraison ;

- les graines sont longévives : on admet couramment dix ans mais des durées de conservation du pouvoir germinatif de quarante ans ont été observées.

Ambroisie plantule tardive de deux semaines fleurie vers le .

Ambroisie plantule tardive de deux semaines fleurie vers le . Ambroisie plantule ramifiée fleurie.

Ambroisie plantule ramifiée fleurie.

Propriétés allergisantes

L'ambroisie à feuilles d'armoise n'est pas toxique, mais son pollen est, pour les Européens, très allergisant[20]. Chaque pied libère quotidiennement plusieurs millions de minuscules (19 μm) grains de pollen, certains avancent même le chiffre de 2,5 milliards[21]. Dans la région lyonnaise, les troubles allergiques les plus graves rencontrés d’août à octobre sont essentiellement dus à ce pollen[22]. Selon l'association « Stop ambroisie » dans la région Auvergne-Rhône-Alpes « la population allergique a doublé en douze ans »[23].

Certaines municipalités[24] organisent des campagnes d'arrachage (ce qui se fait facilement grâce à la racine pivot), mais comme cette plante envahit des zones non cultivées, souvent très importantes autour des villages et des villes, il existe de vastes étendues qui libèrent d'énormes quantités d'un pollen très léger adapté à la dispersion par le vent.

Là où elle a été introduite, l'ambroisie à feuille d'armoise provoque de graves pollinoses (en France surtout dans la région Rhône-Alpes)[25]. En effet, 13 à 21 % de la population exposée de la région Auvergne-Rhône-Alpes y est devenue allergique[23].

Le pollen de l'ambroisie est un allergène très étudié. Un individu allergique peut développer une réactivité croisée (une allergie à un allergène pour lequel il n'est pas sensibilisé) avec :

- les pollens d'autres espèces (armoise, pissenlit, chrysanthème, cyprès, bouleau, fléole des près etc.) ;

- certains aliments (ail, céleri, carotte, fenouil, artichaut, banane, melon, pastèque etc.[26]) ;

- le latex d'hévéa ;

- les particules issues de moteur diesel très fines qui peuvent s'agglomérer avec des pollens ou débris de pollens[27] et stimuler la synthèse des IgE et des cytokines impliquées dans l'allergie ;

- le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone mais surtout l'ozone et le dioxyde d'azote, peuvent aussi, cette fois directement en tant qu'irritants respiratoires, fragiliser les muqueuses et préparer ou renforcer l'inflammation allergique[28].

Il semble aussi que l'augmentation du taux de CO2 de l'air (le CO2 est le gaz à effet de serre émis en plus grosse quantité) augmente la production de pollen (ex : + 130 % chez l'ambroisie par rapport à un taux atmosphérique pré-industriel[29]).

Enfin, la présence d'huiles volatiles dans la plante peut conduire à des irritations chez des sujets sensibles lors de l'arrachage[30].

Alors que les bouleaux et les cyprès, également allergisants, sont parfois utiles, l'ambroisie à feuilles d'armoise, de par son introduction récente, ne joue aucun rôle écologique majeur en Europe. Aussi trois députés ont-ils décidé, le , de créer un comité parlementaire de suivi du risque ambroisie, car entre 6 % et 12 % de la population française, selon la région, exposée présente une allergie à cette herbe et que, dans la région Rhône-Alpes seulement, le coût est estimé à une dizaine de millions d'euros pour la sécurité sociale[19].

Ces dernières années, l'ambroisie est devenue un problème de santé publique dans différentes parties de la Hongrie, en Slavonie, ainsi que dans la région de Vienne et la Plaine du Pô[31] - [30]. Selon les informations du Jardin botanique de Meise, en Belgique cette plante est encore considérée comme plante adventice, car elle n'y pousse que de façon sporadique et ses graines n’ont aucun pouvoir germinatif. Mais un réchauffement climatique pourrait provoquer des changements[31].

Majoritairement présente dans la vallée du Rhône où ses effets coûtent entre 12 et 20 millions par an à l’assurance maladie[32], elle voit son aire de répartition s’élargir d’année en année.

Propriétés contre les pathogènes

En 2018 une étude démontrait qu'un composant de la plante, l'isabeline, un sesquiterpène lactone serait active contre le champignon unicellulaire Candida albicans, ainsi que des souches de bactéries multirésistantes du staphylocoque doré [33].

Lutte contre l'envahissement

Prédateurs

Des essais de contrôle biologique de l'expansion de l'ambroisie à feuille d'armoise ont été réalisés en Russie et en Chine par l'introduction de Zygogramma suturalis (en) mais n'ont pas été concluants[34].

Une Chrysomèle, Ophraella communa, originaire d'Amérique du Nord, retrouvée en Chine (et ensuite utilisé avec succès en lutte biologique dans ce pays) puis en Europe, est spécialisée dans la consommation de l'ambroisie. De grandes surfaces d'ambroisie au nord de l'Italie furent largement réduites par cet insecte au début des années 2000 et O. communa est actuellement considéré comme un moyen de lutte biologique prometteur contre l'ambroisie en Europe[35]. Cependant, l'insecte pourrait également s'attaquer au Tournesol ou autres astéracées, mais deux études de 2014 et 2018 semblent montrer que l'introduction de O. communa n'aurait pas d'impact sur la culture du tournesol[36] - [37].

Désherbage

Désherber chimiquement est une mauvaise solution, car les pesticides utilisés sont toxiques, écotoxiques et ils favorisent l'érosion du sol et donc les envols de poussières (toujours polluées près des routes). De plus, les espèces pionnières invasives ne trouvent plus de concurrence et risquent de développer en quelques années ou décennies une résistance aux pesticides désherbants.

L'arrachage ou le fauchage doivent être effectués avant la floraison.

Couverture des sols

L'ambroisie à feuilles d'armoise ne supporte pas la concurrence des autres plantes : pour éviter qu'elle ne pousse, il suffit de semer de l'herbe ou n'importe quelle autre plante couvre-sol et la laisser se développer à une hauteur ou une densité suffisante [38]. Les jachères ne sont donc pas infestées dès lors que la végétation indigène s'y développe correctement (hors sol très sec, chantiers, surfaces nues etc.), idem pour les prés à faner. Par contre, un champ de blé moissonné peut devenir une véritable culture d'ambroisie en 1 mois et demi, avec une prédilection pour les traces d'engins agricoles. Le déchaumage soigné est alors une solution rapide et efficace.

Mesures prises

Pour être efficace, un programme de lutte doit impliquer les autorités à tous les niveaux ainsi que les organisations non gouvernementales représentant l’agriculture, le commerce, les propriétaires fonciers et la nature. Au niveau local, les programmes devraient également s’adresser au public par des réunions d'information, etc.[30]

Au niveau mondial

L'International Ragweed Society (IRS) est une association qui promeut les connaissances concernant l’ambroisie à large échelle. Elle a également comme but de promouvoir la recherche, la collaboration et l'échange d'informations entre les différentes personnes, sociétés, associations et institutions qui sont concernées par cette problématique[39].

Chaque année depuis 2012, la journée internationale de l'ambroisie se tient le premier samedi de l'été[40]. Cet événement initié par IRS vise à sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques causées par l'ambroisie.

Au niveau européen

SMARTER est un réseau interdisciplinaire d'experts européens impliqués dans le contrôle de l'ambroisie impliquant des professionnels de la santé, des aérobiologistes, des écologues, des économistes et des spécialistes de la modélisation atmosphériques et agricoles.

En France

La loi du de modernisation du système de santé français introduit un chapitre relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine dans le code de la santé publique (CSP)[41]. En 2017 a été intégré un nouveau dispositif réglementaire national spécifique à la lutte contre les ambroisies : un décret d'application de cette loi définit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération [42] et un arrêté interdit leur introduction de façon intentionnelle sur le territoire, leur transport et leur utilisation[43]. Trois espèces d'ambroisies sont concernées : l'Ambroisie à feuilles d'armoise, l'Ambroisie trifide (Ambrosia trifida) et l'Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya).

La lutte contre l’ambroisie est également inscrite dans le 3e Plan national santé-environnement.

Le , la France a mis en place un observatoire interministériel sous l’égide des ministères de l’Agriculture, de l’Écologie et de la Santé, hébergé jusqu'en 2016 par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Dijon pour coordonner la lutte contre cette plante[44]. Depuis le début de l'année 2017, cet Observatoire des ambroisies est piloté par FREDON France[45].

A l'occasion des 10 ans de l'Observatoire, le site ambroisie-risque.info est lancé : il rassemble les informations sur la lutte contre les ambroisies, la cartographie de répartition, les risques pour la santé etc. Il remplace l'ancienne page ambroisie.info jusque-là tenue par le Ministère chargé de la santé[46] - [47].

Dans chaque département, le préfet détermine par arrêté préfectoral les mesures à mettre en œuvre sur ce territoire et leurs modalités d’application. Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit doivent mettre en œuvre ces mesures. Les personnes qui ne respectent pas l’arrêté sont susceptibles d’être sanctionnées par des amendes de première classe.

La plateforme Signalement ambroisie[48] permet de signaler la présence de cette espèce par différents moyens.

En Suisse

Depuis , il est obligatoire de signaler et de contrôler Ambrosia artemisiifolia[49]. L'indemnisation des agriculteurs qui subissent des dommages est prévue.

En Hongrie

Depuis , il est obligatoire de signaler et de contrôler Ambrosia artemisiifolia. Les infractions à cette règle peuvent être sanctionnées par une amende de 15 000 à 5 millions de forints. Le devoir de contrôle s'étend à presque tous les sites, y compris les zones agricoles et publiques de toutes sortes. Un portail web a été mis en place pour signaler la présence d'ambroisie.

Notes et références

- Tela Botanica, <https://www.tela-botanica.org>, licence CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, consulté le 22 juin 2013

- « Ambrosia artemisiifolia Linnaeus - Base de données des plantes vasculaires du Canada (VASCAN) », sur data.canadensys.net (consulté le )

- « Ambrosia artemisiifolia L. », sur INPN (consulté le ).

- Martin et Lambinon 2008.

- Nom vernaculaire en français d’après Termium plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada

- « Petite herbe à poux », sur mapaq.gouv.qc.ca, Ministère de l'Agriculture du Québec (consulté le ).

- Tela Botanica (Antilles), consulté le 22 juin 2013

- Martin et Lambinon 2008, p. 32.

- Ministère des Solidarités et de la Santé, Reconnaître l'ambroisie, 2 p. (lire en ligne [PDF]).

- Catalogue of Life Checklist, consulté le 22 juin 2013

- Gérard Ducerf, L'encyclopédie des Plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales : Guide de diagnostic des sols - Volume 1, Briant, Promonature, , 352 p. (ISBN 2951925816).

- « L'ambroisie, une plante américaine, arrivée en Bourgogne avec le fourrage des chevaux en 1918 », sur France3,

- « Carte de répartition de l'ambroisie à feuilles d'armoise », sur ministère français des solidarités et de la santé,

- Martin et Lambinon 2008, p. 39-43.

- données d'après : Julve, Ph., 1998 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 23 avril 2004.

- Émission France culture Terre à terre de Ruth Stégassy, La prolifération, invité Gérard Ducerf, 01/09/2007 (écouter en ligne)

- Priyanka Runwal (2018) "[has https://www.sciencemag.org/news/2018/12/traffic-may-be-making-your-allergies-worse Traffic may be making your allergies worse]" | Dec. 7, 2018 in Science, Plants & Animals |doi:10.1126 / science.aaw3153

- Andreas Lemke Ingo Kowarik Moritz von der Lippe (2018) How traffic facilitates population expansion of invasive species along roads: The case of common ragweed in Germany ; 17 octobre 2018 (résumé)

- Ambroisie : la mauvaise herbe à abattre (Le Figaro, 14 avril 2011, p. 11)

- Joel Reynaud, La Flore du Pharmacien,ed.TEC et DOC,2002

- Botanique de l'ambroisie (Association Française d'Étude des Ambroisies)

- « ARS - Agences Régionales de Santé: Ambroisie : attention aux allergies ! », sur www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr (consulté le )

- Environnement-magazine (2016) Le comité parlementaire du suivi du risque Ambroisie et autres espèces invasives alerte une nouvelle fois sur les enjeux sanitaires et économiques d'une invasion que le cadre législatif et réglementaire n'a pas permis de juguler. Voir aussi http://www.parlementaires-ambroisie.fr

- Open Studio, « Arrachage de l'Ambroisie - Parc naturel régional Livradois-Forez », sur www.parc-livradois-forez.org (consulté le )

- Ambroisie : menaces sur la santé Place Gre'net, 6 juin 2014

- « Les allergies croisées entre pollens et aliments explosent ! », Santé magazine (consulté le )

- KNOX, R. B., SUPHIOGLU, C., TAYLOR, P., DESAI, R., WATSON, H. C., PENG, J. L. and BURSILL, L. A. (1997), Major grass pollen allergen Lol p 1 binds to diesel exhaust particles : implications for asthma and air pollution. Clinical & Experimental Allergy, 27: 246–251. doi: 10.1111/j.1365-2222.1997.tb00702.x

- Mohamed LAAIDI, Karine LAAIDI, Jean-Pierre BESANCENOT, Synergie entre pollens et polluants chimiques de l'air : les risques croisés ; Environnement, Risques & Santé. Volume 1, Numéro 1, 42-9, mars - avril 2002, Synthèses

- Ziska LH, Caulfield FA. Rising CO2 and pollen production of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia), a known allergy-inducing species: implications for public health. Austr J Plant Physiol 2000 ; 27 : 893-8.

- « Directives pour la lutte contre l'ambroisie à feuilles d’armoise », sur http://www.ambroisie.info (consulté le )

- Air Allergy - Réseau belge

- Philippe Berrebi, « Alerte à l'ambroisie en Rhône-Alpes » (consulté le )

- (en) Francesco Molinaro, Olaf Tyc et alli., « The effect of isabelin, a sesquiterpene lactone from Ambrosia artemisiifolia on soil microorganisms and human pathogens », sur academic.oup.com, (consulté le )

- (en) E. V. Aistova, « Zygogramma suturalis (Coleoptera, Chrysomelidae) in the South of the Russian Far East (Primorskii Territory): Results of introduction », Entomological Review, (lire en ligne)

- (en) STE Lommen, M Rossinelli, M Bonini, M Boriani, G Bosio, U Schaffner, « Ophraella communa, the ragweed leaf beetle, has successfully landed in Europe: fortunate coincidence or threat? », Weed Research, vol. 54, , p. 109-119 (résumé)

- (en) Dernovici, Serghei A, Teshler, Miron P, Watson, Alan K, « Is sunflower (Helianthus annuus) at risk to damage from Ophraella communa, a natural enemy of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia)? », Biocontrol Science and Technology, vol. 16, , p. 669-686 (résumé)

- (en) Raphaelle Mouttet, « Estimating economic benefits of biological control of Ambrosia artemisiifolia by Ophraella communa in southeastern France », Basic and Applied Ecology, , p. 33 (2018) 14–24 (lire en ligne)

- atpv.infos, « AMBROISIE... Espèce envahissante de nos cours d'eau - Le blog de atpv.infos.over-blog.com » (consulté le )

- « status de l'association IRS », sur http://internationalragweedsociety.org/.

- (en) « Announcing the International Ragweed Day – June 24, 2017 – International Ragweed Society », sur internationalragweedsociety.org (consulté le ).

- LOI no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - Article 57, (lire en ligne).

- « Décret no 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- « Arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé | Legifrance », sur legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- wistiti57, « L'ambroisie, une plante allergisante, est mise sous surveillance », sur aquaportail.com, (consulté le )

- Arrêté du 2 juin 2017 portant désignation des organismes contribuant à certaines mesures nationales de prévention et de lutte relatives à l'ambroisie à feuille d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses (lire en ligne).

- « ambroisie-risque.info », sur Ambroisie-risque.info

- « L’ambroisie : une plante sous surveillance », sur solidarites-sante.gouv.fr,

- « Comment participer à la lutte contre l'ambroisie ? », sur Signalement ambroisie.

- « Annonce et lutte », sur ambrosia.ch (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Bilon R, Chauvel B, Mottet M, (2017) Agir contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise. 30 p, Observatoire des ambroisies et INRA, pdf téléchargeable en ligne [lire en ligne (page consultée le 12/05/2019)]

- Julienne C (2018) La lutte contre l’ambroisie. Revue d'anthropologie des connaissances, 12(3), 455-480.

- Philippe Martin et Jacques Lambinon, « Ambrosia artemisiifolia, l'Ambroisie annuelle, en Belgique : Émergence d'une xénophyte et incidence potentielle en santé publique », Natura Mosana, vol. 61, no 2, , p. 31-46 (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

- IRS International Ragweed Society

- SMARTER Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe

- Comité parlementaire de suivi du risque ambroisie et autres espèces invasives

- Ambroisie.info sur le site du ministère français des solidarités et de la santé

Références taxonomiques

- (en) Référence Catalogue of Life : Ambrosia artemisiifolia L. (consulté le )

- (en) Référence Flora of North America : Ambrosia artemisiifolia (consulté le )

- (en) Référence Flora of China : Ambrosia artemisiifolia (consulté le )

- (en) Référence Flora of Missouri : Ambrosia artemisiifolia (consulté le )

- (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Ambrosia artemisiifolia (+ photos + répartition + description) (consulté le )

- (en) Référence GISD : espèce Ambrosia artemisiifolia (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Ambrosia artemisiifolia L. (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Ambrosia artemisiifolia L., 1753 (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Ambrosia artemisiifolia L. (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Ambrosia artemisiifolia (taxons inclus) (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (Antilles) : Ambrosia artemisiifolia L. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Ambrosia artemisiifolia L. (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Ambrosia artemisiifolia L. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023