Allée de Brienne

L'allée de Brienne (en occitan : alèa de Brienne) est une voie de Toulouse, chef-lieu de la région Occitanie, dans le Midi de la France.

|

Allée de Brienne

| |

La première partie de l'allée vue du pont de Brienne. | |

| Situation | |

|---|---|

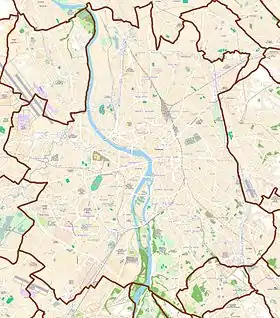

| Coordonnées | 43° 36′ 27″ nord, 1° 25′ 36″ est |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Métropole | Toulouse Métropole |

| Ville | Toulouse |

| Secteur(s) | 1 - Centre |

| Quartier(s) | Amidonniers |

| Début | no 4 quai Saint-Pierre |

| Fin | no 20 port de l'Embouchure |

| Morphologie | |

| Route | 2e partie : M 1 |

| Type | Allée |

| Longueur | 1 540 m |

| Largeur | 24 m |

| Transports | |

| L163Ville 1445 (à proximité) |

|

| Odonymie | |

| Anciens noms | Allées du Canal-de-Brienne (1776-1907) |

| Nom actuel | 1907 |

| Nom occitan | Alèa de Brienne |

| Histoire et patrimoine | |

| Création | 1776 |

| Lieux d'intérêt | Canal de Brienne Manufacture des tabacs |

| Protection | Site patrimonial remarquable (1986) |

| Notice | |

| Archives | 315551190413 |

Situation et accès

Description

L'allée de Brienne est une voie publique. Elle borde au nord le quartier des Amidonniers, dans le secteur 1 - Centre. Elle longe au sud sur toute longueur, de 1540 mètres, le canal de Brienne – comme l'allée de Barcelone, qui le longe au nord.

Elle correspond à une partie de l'ancienne route départementale 7[1], classée en 1813 entre Lectoure et Toulouse. En 1938, elle devient la route départementale 1 qui va de Séguenville à Toulouse, et de là à Revel. En 2017, la partie de la route sur le territoire de Toulouse Métropole lui est transférée et elle devient la route métropolitaine 1.

La chaussée compte une voie de circulation en sens unique, du port de l'Embouchure vers le quai Saint-Pierre. Entre le port de l'Embouchure et l'avenue Paul-Séjourné, elle est longée par une voie de circulation réservée aux transports en commun et une bande cyclable. Une contre-allée, continue jusqu'à la rue Edmond-de-Planet, est dévolue au stationnement automobile. Elle est considérée comme une zone 30 où la circulation est limitée à 30 km/h, et mise en double-sens cyclable.

Enfin, entre la rue de l'Abreuvoir-Saint-Pierre et le quai Saint-Pierre, la chaussée compte une seule voie de circulation en sens unique, toujours longée par une bande cyclable. Elle est par ailleurs définie comme une zone de rencontre et la circulation est limitée à 20 km/h.

Voies rencontrées

L'allée de Brienne rencontre les voies suivantes, dans l'ordre des numéros croissants (« g » indique que la rue se situe à gauche, « d » à droite) :

- Quai Saint-Pierre

- Rue de l'Abreuvoir-Saint-Pierre (g)

- Pont de Brienne (d)

- Avenue Paul-Séjourné (g)

- Pont Paul-Séjourné (d)

- Rue Maurice-Fort (g)

- Rue de Plaisance (g)

- Rue Edmond-de-Planet (g)

- Rue Chateaubriand (g)

- Rue Émile-Duployé (g)

- Rue Saint-Bruno (g)

- Rue Loménie-de-Brienne (g)

- Rue Averseng-Delorme (g)

- Rue Auguste-Granier (g)

- Rue Jean-Baptiste-Pigalle (g)

- Avenue Édouard-Debat-Ponsan (g)

- Avenue Octave-Léry (g)

- Port de l'Embouchure

Transports

L'allée de Brienne est parcourue et desservie dans sa première partie, entre le quai Saint-Pierre et la rue de l'Abreuvoir-Saint-Pierre, par la navette Ville. Au carrefour de l'avenue Paul-Séjourné se trouvent les arrêts des lignes de bus 1445. Le reste de l'allée de Brienne, jusqu'au port de l'Embouchure, est parcouru et desservi par les lignes de Linéo L1 et de bus 63.

Plusieurs stations de vélos en libre-service VélôToulouse se trouvent sur l'allée de Brienne ou dans les rues voisines : les stations no 82 (1 avenue Paul-Séjourné), no 83 (2 avenue Paul-Séjourné), no 84 (19 ter allée de Brienne), no 85 (2 boulevard du Maréchal-Leclerc), no 86 (23 rue du Béarnais), no 106 (99 allée de Brienne) et no 119 (129 allée de Brienne).

Odonymie

L'allée de Brienne est nommée d'après Étienne-Charles Loménie de Brienne (1727-1794). Figure du prélat d'Ancien Régime, gagné par les idées des Lumières, il fut archevêque de Toulouse de 1762 à 1788 et vice-président des États de Languedoc. Il appuya l'achèvement des travaux engagés par son prédécesseur, Arthur Dillon : creusement du canal de Brienne entre 1765 et 1776, construction des quais le long de la Garonne (actuels quais de la Daurade, Lucien-Lombard et Saint-Pierre) entre 1766 et 1780[2]. Plusieurs voies de Toulouse ont par ailleurs porté le nom de Brienne : la rue Loménie-de-Brienne, rue perpendiculaire à l'allée de Brienne et nommée en 1866, le quai de Brienne, aménagé en 1780, qui a pris le nom de Lucien-Lombard en 1947, ou encore la place de Brienne (ou Loménie-de-Brienne), devenue Saint-Cyprien en 1931[3].

Lorsque le canal de Brienne fut aménagé, les allées qui le bordaient prirent naturellement le nom d'allées du Canal-de-Brienne qui devint, plus simplement allées de Brienne. En 1907, l'allée du côté nord prit le nom de Barcelone, en souvenir de la visite du maire de cette ville, Domènec Sanllehy i Alrich, le 4 juin 1907 – le pont des Amidonniers étant, dans le même temps, baptisé pont des Catalans[4] – et seule l'allée du côté sud conserva celui de Brienne[2].

Histoire

Période moderne

Au milieu du XVIIIe siècle, les projets urbains se multiplient dans les villes européennes. Ces projets ont pour objectif de favoriser le commerce – par l'aménagement de nouvelles routes, de nouveaux canaux –, d'embellir la ville – par la construction de bâtiments prestigieux, dans le goût néo-classique –, et de l'assainir. En 1762, les États du Languedoc se préoccupent de l'état du Pont-Neuf et proposent de le consolider par la construction d'un quai entre le pont et le port de la Daurade – l'actuel quai de la Daurade. Le chantier, confié à Joseph-Marie de Saget, ingénieur de la sénéchaussée de Toulouse depuis 1752, commence en 1764. Rapidement, le projet prend une nouvelle ampleur et on décide de prolonger les quais jusqu'au Bazacle – les actuels quais Lucien-Lombard et Saint-Pierre –, de creuser un nouveau canal pour relier le canal du Midi au cœur de la ville, en amont de la chaussée du Bazacle – le canal de Brienne –, et d'aménager deux nouveaux ports – le port Saint-Pierre et le port de la Daurade.

Les travaux du canal de Brienne commencent donc en 1765, sous la direction de Joseph-Marie de Saget. Il est relié au canal du Midi et au port de l'Embouchure, à l'ouest, par l'écluse de l'Embouchure, et à la Garonne et au port Saint-Pierre, à l'est, par l'écluse Saint-Pierre. Joseph-Marie de Saget s'occupe également de la construction du quai Saint-Pierre et des maisons qui bordent le canal du côté du Bazacle pour abriter les services des fermes générales (actuel no 1) et de l'écluse Saint-Pierre (actuels no 3-5). Elles forment un ensemble monumental et homogène avec plusieurs maisons, le long du canal, habitées par divers particuliers, généralement des pariers des moulins du Bazacle (actuels no 7 à ). Le canal est finalement inauguré le 14 avril 1776[5].

Époque contemporaine

En 1898, on construit des arènes en bois de 8 000 places (emplacement de l'actuel no 75), pour remplacer les arènes qui se trouvaient au quartier du Busca, rue Georges-Picot. On y donne aussi des courses de taureaux : 600 taureaux y auraient été tués entre 1898 et 1914. Elles accueillent également divers spectacles, comme les fêtes des Jeux floraux en 1898, des pièces de théâtre ou des opéras – Guillaume Tell en 1906, les Huguenots de Giacomo Meyerbeer en 1908. La dernière corrida, où officie le jeune torero madrilène Gabriel Hernández y García, « el Posadero », a lieu le 2 août 1914 et les arènes sont détruites après la Première Guerre mondiale, remplacées par des arènes en maçonnerie de brique, inaugurées en 1921, mais abandonnées rapidement à cause de la mauvaise construction et démolies en 1925[6].

Plusieurs rues sont tracées entre l'allée de Brienne et la rue des Amidonniers : la rue Saint-Bruno[7], la rue Sainte-Thérèse en 1878[8]. Progressivement, le quartier se peuple et, dans ce quartier qui reste industriel, plusieurs maisons bourgeoises sont élevées le long de l'allée de Brienne, profitant de la promenade qu'elle forme le long du canal de Brienne. Les propriétaires font ainsi appel à des architectes toulousains réputés, tels Marius Pujol (actuels no 57 et 127), Étienne Gogé et les frères Pierre et Antoine Thuriès (actuels no 111 et 121).

Dans le contexte des Trente Glorieuses, les municipalités de Louis Bazerque et de Raymond Badiou lancent de vastes programmes de modernisation de la ville qui se caractérisent particulièrement, dans l'architecture, par la construction d'immeubles de grande hauteur. Le long de l'allée de Brienne sont ainsi construits plusieurs immeubles dont le style moderne et la hauteur tranchent avec les maisons voisines, telles la résidence des Églantines en 1968 (actuel no 85 bis)[9] et la résidence Saint-Bruno (actuel no 77)[7].

C'est en juillet 1979 que la production cesse définitivement à la manufacture des tabacs, pour être déplacée dans la nouvelle usine construite dans la zone industrielle d'En Jacca, à Colomiers[10].

Patrimoine et lieux d'intérêt

Canal de Brienne

- no 3-5 : maison éclusière de Saint-Pierre.

Une maison éclusière, située sur la rive gauche du canal de Brienne, est construite vers 1776-1777 sur les plans de l'architecte Joseph-Marie de Saget, pour loger l'éclusier, chargé de garder l'écluse Saint-Pierre, et le garde chargé de la police du canal. Le bâtiment, de style néo-classique, est d'une grande simplicité. Les travées sont séparées par des pilastres qui embrassent les deux niveaux – rez-de-chaussée et entresol – et soutiennent un entablement. Les ouvertures des portes et des fenêtres, largement modifiées aux siècles suivants, sont rectangulaires[11].

- no 133-135 : bassins des filtres du canal latéral à la Garonne.

Les bassins des filtres sont aménagés en 1842 lors de la construction du canal latéral à la Garonne. Le canal étant alimenté par les eaux de la Garonne grâce à une prise au niveau du canal de Brienne, les bassins permettent d'éviter que les alluvions et les limons du fleuve ne viennent l'engraver. L'eau est introduite dans le premier bassin de décantation, qui s'étend entre l'allée de Brienne et la rue des Amidonniers, fermé par un barrage dont les portes métalliques sont manœuvrées par des crémaillères de la Société alsacienne de constructions mécaniques, à Graffenstaden, pour retenir les eaux chargées de sédiments ou faire passer les eaux claires dans le second bassin. Au bout de ce dernier, un aqueduc passant en souterrain sous le port de l'Embouchure conduit l'eau directement dans le canal latéral à la Garonne. Les bassins des filtres ont les bords maçonnés en brique avec une margelle en pierre de taille[12].

- no 135 : maison éclusière des Ponts-Jumeaux.

Une maison éclusière est construite, probablement en 1842, pour loger l'éclusier, chargé de la maintenance de l'écluse des Ponts-Jumeaux. Le bâtiment abritait également les bureaux de l'administration gérant le canal latéral de la Garonne. Il se développe sur un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de combles. La maçonnerie alterne les assises de brique et de galets. Les élévations latérales sont couronnées par un fronton percé d'un demi oculus qui permet l'aération du comble[13].

Le canal de Brienne vu de l'écluse des Ponts-Jumeaux.

Le canal de Brienne vu de l'écluse des Ponts-Jumeaux. La passerelle du canal.

La passerelle du canal. Le canal et l'allée de Brienne vus depuis l'allée de Barcelone.

Le canal et l'allée de Brienne vus depuis l'allée de Barcelone. Le pont Paul-Séjourné.

Le pont Paul-Séjourné.

Manufacture des tabacs

- no 21 : Manufacture des tabacs ; université Toulouse-I-Capitole.

Inscrit MH (1990)[14].

Inscrit MH (1990)[14].

En 1821, l'administration des Tabacs achète la filature de coton de François-Bernard Boyer-Fonfrède, aménagée pour sa nouvelle fonction par l'architecte Rivet. L'usine est progressivement agrandie, par l'achat de deux terrains en 1842, puis la construction d'un nouveau bâtiment en bord de canal, entre 1859 et 1863. À l'exception de ce dernier, les anciens bâtiments sont détruits, tandis qu'une nouvelle manufacture est édifiée entre 1888 et 1893. Au début du XXe siècle, plusieurs bâtiments sont ajoutés, tels un réfectoire en 1903 et une cheminée pour les torréfacteurs en 1906. L'usine arrête son activité en 1979, ne conservant plus qu'une activité administrative avant de fermer définitivement en 1987. La ville de Toulouse cède les bâtiments au ministère des universités qui les affecte à l'université Toulouse-I. Les travaux de restauration et d'aménagement sont entrepris sous la direction de l'architecte Gabriel Hyöm de Marien[15].

- no 29 : crèche et garderie de la Manufacture des tabacs de Toulouse ; crèche des Amidonniers.

Une crèche pour les bébés et une garderie pour les jeunes enfants sont construites en 1912 pour les enfants des nombreuses ouvrières qui travaillent à la manufacture des tabacs. La crèche comptait un bureau, une lingerie, une salle d'allaitement, un vestiaire et une cuisine, tandis que la salle des berceaux et la salle de jeux étaient à l'arrière, le logement de la gardienne à l'étage. La garderie, quant à elle, s'ouvrait sur la rue des Amidonniers (actuel no 6). La façade de la crèche, sur l'allée de Brienne, repose sur un solin en pierre de taille. L'élévation est en brique rouge, mais les pilastres qui encadrent la façade et les linteaux des ouvertures du rez-de-chaussée sont en brique claire. Des frises en céramique vernissée, ornées de motifs végétaux colorés, soulignent les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée et du 1er étage, et la corniche[16].

Immeubles et maisons

- no 1 : immeuble.

L'immeuble, de style néo-classique, est élevé à la fin du XVIIIe siècle, lors de l'aménagement du quai Saint-Pierre sur les plans de l'ingénieur Joseph-Marie de Saget, donnés en 1776. Il forme un ensemble avec l'immeuble voisin (actuel no 2-3 quai Saint-Pierre), de l'autre côté du canal de Brienne, dont il marque ainsi l'entrée du côté de la Garonne.

L'immeuble s'élève à l'angle du quai, marqué par des pilastres à bossage superposés. Le rez-de-chaussée repose sur un solin de pierre. L'entresol est percé de fenêtres rectangulaires mises en valeur par un encadrement mouluré et des garde-corps en fer forgé à motifs géométriques. Une corniche sépare le 1er étage, éclairé de hautes fenêtres, qui ont un appui soutenu de petites consoles, et des garde-corps à balustres en terre cuite. Elles sont séparées par des tables rectangulaires. Une large corniche couronne le 1er étage. L'étage de combles est couvert d'un toit à longs pans brisés et percé de lucarnes[17].

- no 57 : maison Pujol.

La maison est construite en 1908 par l'architecte Marius Pujol pour lui-même. Elle est représentative de l'influence de l'Art nouveau chez cet architecte. Le bâtiment, à l'angle de la rue de Plaisance, à sa façade principale sur l'allée de Brienne. Elle s'élève sur quatre niveaux : un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage et un niveau de comble. Le sous-sol, en pierre, est percé de lucarnes au cadre de brique claire et fermées de grilles en fonte. Le rez-de-chaussée et le 1er étage utilisent la brique claire. Au rez-de-chaussée, les deux fenêtres encadrent la porte piétonne. À l'étage, les fenêtres ont des balcons en pierre dotés de garde-corps en fonte[18].

- no 69 : maison.

La maison, construite en 1907 par l'architecte Joseph Gilet, est d'un style éclectique influencé par l'Art nouveau[19].

- no 77 : résidence Saint-Bruno.

- no 111 : maison.

La maison est construite en 1914 par les architectes Antoine et Pierre Thuriès[20]. - no 121 : maison.

La maison est construite en 1914 par les architectes Antoine et Pierre Thuriès[21].

.jpg.webp)

- no 123-125 : groupe scolaire de l'Embouchure, puis des Amidonniers.

Le groupe scolaire de l'Embouchure – une école maternelle au nord-ouest, une école primaire de filles au sud-ouest, et une école primaire de garçons au nord-est – est construit entre 1888 et 1891 sur une vaste parcelle de 5 600 m² à l'angle de l'avenue Édouard-Debat-Ponsan, sur les plans de l'architecte de la ville, Joseph Galinier. Il est inauguré, le 20 mai 1891, par le président de la République, Sadi Carnot, en visite à Toulouse. Le corps de bâtiment à l'angle de l'avenue Édouard-Debat-Ponsan abrite l'école maternelle (actuel no 125). La façade en brique apparente, encadrée par des pilastres corniers, s'organise sur deux niveaux, séparés par un épais cordon mouluré. Au rez-de-chaussée, les travées sont percées par de larges ouvertures segmentaires, et à l'étage par des fenêtres rectangulaires. Les façades sont surmontées par un avant-toit et un décor d'aisseliers[22].

- no 127 : maison.

La maison est construite en 1930 par l'architecte Marius Pujol[23].

Notes et références

- Salies 1989, vol. 1, p. 155.

- Salies 1989, vol. 1, p. 188.

- Salies 1989, vol. 1, p. 188-189.

- Salies 1989, vol. 1, p. 113.

- Salies 1989, vol. 1, p. 215.

- Salies 1989, vol. 1, p. 55.

- Salies 1989, vol. 2, p. 400.

- Salies 1989, vol. 2, p. 446.

- Salies 1989, vol. 1, p. 414.

- Salies 1989, vol. 2, p. 135.

- Notice no IA31124583, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31124922, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31170009, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no PA00094680, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA31124753, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31124590, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31114780, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31118212, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31118292, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31118945, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31119002, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31118409, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31124575, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Salies, Dictionnaire des rues de Toulouse, Toulouse, éd. Milan, , 1174 p. (ISBN 978-2-86726-354-5).

- Michel Aliaga, Les Amidonniers. Chemin faisant, sur le site de l'Association de sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers (ASBBA), mis en ligne en juillet 2018 (consulté le 9 juillet 2020).

Articles connexes

Liens externes

- « Notice no 315551190413 », Au nom de la voie, sur le site Urban-Hist, Archives municipales de Toulouse, 20 septembre 2021 (consulté le ).

- Inventaire préliminaire de la ville de Toulouse, sur le site Urban-Hist, Archives municipales de Toulouse (consulté le ).

- Inventaire général du patrimoine culturel d'Occitanie, sur le site Ressources patrimoines - La médiathèque culturelle de la Région Occitanie (consulté le ).