Quai de la Daurade

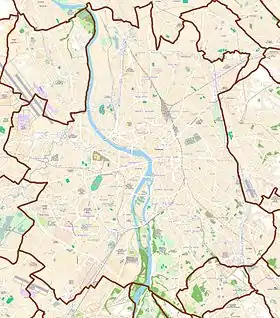

Le quai de la Daurade (en occitan : cai de la Daurada), est une voie du centre historique de Toulouse, en France. Il se trouve dans le quartier Capitole, dans le secteur 1 de la ville. Il appartient au secteur sauvegardé de Toulouse.

|

Quai de la Daurade

| |

Le quai de la Daurade vers 1910 (Pierre Laffont, archives municipales de Toulouse). | |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées | 43° 36′ 01″ nord, 1° 26′ 24″ est |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Métropole | Toulouse Métropole |

| Ville | Toulouse |

| Quartier(s) | Capitole |

| Début | no 1 place du Pont-Neuf |

| Fin | no 1 place de la Daurade |

| Morphologie | |

| Type | Rue |

| Longueur | 175 m |

| Largeur | 16 m |

| Odonymie | |

| Anciens noms | Quai de la Daurade (1777) |

| Nom occitan | Cai de la Daurada |

| Histoire et patrimoine | |

| Création | 1777 |

| Protection | Secteur sauvegardé (1986) |

Toponymie

Le quai de la Daurade tient son nom du prieuré bénédictin de la Daurade. En effet, il est tracé en partie à l'emplacement de terrains qui dépendaient du prieuré, particulièrement le cimetière des Comtes et les jardins qui descendaient vers la Garonne. En 1794, pendant la Révolution française, le quai porta quelque temps le nom de quai Rousseau, sans que ce nom subsiste[1].

Histoire

Avant la construction de quais de la rive droite de la Garonne, les terrains de la berge sont occupés par des jardins et, au-devant des bâtiments du prieuré de la Daurade, par les possessions du prieuré et par le cimetière des comtes[2].

Le quai de la Daurade est aménagé à partir de 1766 par les États de Languedoc, à l'instigation de l'archevêque de Toulouse, Étienne-Charles de Loménie de Brienne. Les travaux de fondation du quai commencent en avril, à l'emplacement de terrains pris au prieuré de la Daurade, malgré l'opposition des bénédictins. En 1767, les travaux se poursuivent par la construction du mur de soutènement, appuyé au sud sur le Pont-Neuf et au nord sur l'ancienne culée du pont de la Daurade. Dans le même temps, la tour qui servait d'entrée à ce pont, face à l'église de la Daurade, est démolie[2].

En 1777, les travaux sont à peu près terminés et on démolit trois maisons joignant le Pont-Neuf, pour relier le quai à la place du Pont-Neuf. Le , une statue du Christ par Antoine Guépin, dans une niche à l'angle de la première maison, est démontée. Ensuite, le buste de Louis XIV, le bas-relief des captifs enchaînés, les armoiries de France et de Navarre et de la ville et l'armorial capitulaire de 1663, œuvre du sculpteur Léonard Duchesne, sont réédifiés à l'entrée de la rue de la Boule[3].

Le , l'École des Arts est transférée du couvent des Augustins, rue des Arts, dans la manufacture des Tabacs. Le a lieu l'inauguration de nouvelle école. C'est alors qu'est construit le nouveau bâtiment sur le quai de la Daurade, dit Palais des Arts et des Sciences[4].

Le quai de la Daurade est un lieu de promenade prisé. En 1920, on connaît le café des Pyrénées, tenu par Coussières, devenu en 1935 le café Bellevue[5].

Voies rencontrées

La quai de la Daurade rencontre les voies suivantes, dans l'ordre des numéros croissants (« g » indique que la rue se situe à gauche, « d » à droite) :

- Pont-Neuf (g)

- Place du Pont-Neuf (d)

- Rue du Tabac (d)

- Place de la Daurade

Lieux et monuments remarquables

- no 1 : immeuble ; hôtel de voyageurs ; brasserie Les Beaux-Arts[6].

- no 5 : prieuré de la Daurade ; manufacture des tabacs ; école des beaux-arts.

Notes et références

- Pierre Salies, 1989, vol. 1, p. 359.

- Jules Chalande, 1923, p. 286.

- Jules Chalande, 1923, p. 286-287.

- Pierre Salies, 1989, vol. 1, p. 131.

- Pierre Salies, 1989, vol. 1, p. 136.

- Louise-Emmanuelle Friquart et Laure Krispin, « Fiche IA31131164 », 2005.

- Notice no PA00094519, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Bibliographie

- Jules Chalande, « Histoire des rues de Toulouse », Mémoires de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Toulouse, 12e série, tome I, Toulouse, 1923, p. 286-295 ; et tome II, Toulouse, 1924, p. 311-313.

- Pierre Salies, Dictionnaire des rues de Toulouse, 2 vol., éd. Milan, Toulouse, 1989 (ISBN 978-2867263545).

- Linnéa Rollenhagen Tilly, « L'édification des quais de Toulouse au XVIIIe siècle, références architecturales nationales ? », L'Art du Sud, Paris, 2003, p. 165-180.

- Linnéa Rollenhagen Tilly, « Les quais de Toulouse. Déroulement d'un chantier public dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : Les quais de Toulouse », Édifice et artifice, Picard, 2010, p. 896-905.

Articles connexes

Lien externe

- « Fiches d'information détaillée Patrimoine Architectural », Inventaire général Région Occitanie, Ville de Toulouse, sur le site Urban-Hist, Archives municipales de Toulouse (consulté le ).