Al-Tasrif

Le Kitab al-Tasrif li man 'ajaza 'ani at-T'aleef (Arabe, ' كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف ') (Le Livre de la méthode [médicale] pour celui qui paresse d'écrire) est une encyclopédie arabe de médecine et de chirurgie très réputée, écrite aux alentours de l'an 1000 apr. J.-C. par Abu Al-Qasim (Abulcasis), le « père de la chirurgie moderne ». Les 30 volumes de cet ouvrage comprennent des descriptions anatomiques, des classifications de maladies, des informations sur la nutrition et des articles sur la médecine, l’orthopédie, l’ophtalmologie, la pharmacologie, et traitent plus particulièrement du domaine de la chirurgie[1].

En occident, le livre a été largement diffusé sous son titre latin Concessio ei data qui componere haud valet. Pendant au moins six siècles, il est resté un guide important pour la pratique médicale des médecins et des chirurgiens à la fois dans la civilisation islamique et dans l’Europe médiévale.

Vue d’ensemble

Contenu

Le Kitab al-Tasrif couvre un large éventail de thèmes médicaux, y compris l’odontologie et l’accouchement, à partir des données accumulées tout au long d'une carrière de près de 50 années d'enseignement et de pratique de la médecine. Il y traite également de l'importance d'une relation médecin-patient positive et parle avec affection de ses élèves, qu'il appelait « mes enfants ». Il a également souligné l'importance de traiter tous les patients sans tenir compte de leur statut social. Il a encouragé l'observation de cas individuels pour aboutir à un diagnostic plus précis et au meilleur traitement possible.

Bien qu’on ne le sache pas toujours, le al-Tasrif d’Abu Al-Qasim décrit à la fois la technique qui sera connue plus tard sous le nom de « méthode de Kocher » pour le traitement d'une luxation de l’épaule et ce qui deviendra la « position de Walcher » en obstétrique. Al-Tasrif décrit le procédé de la ligature des vaisseaux sanguins bien avant Ambroise Paré, et il fut le premier livre à présenter plusieurs appareils dentaires et à expliquer la nature héréditaire de l’hémophilie.

Influence

Le Al-Tasrif a été traduit plus tard en latin par Gérard de Crémone au XIIe siècle, et diffusé sous forme d’un manuscrit richement illustré. Pendant peut-être cinq siècles durant le Moyen Âge européen, il a été la principale source du savoir médical en Europe, et a servi de référence aux médecins et aux chirurgiens.

Au XIVe siècle, le chirurgien français Guy de Chauliac cite le al-Tasrif plus de 200 fois. Pietro Argallata (d. 1453) décrit Abu al-Qasim comme "sans doute le maître de tous les chirurgiens". Dans un précédent travail, on lui attribue le mérite d’avoir été le premier à décrire, en 963, la grossesse extra-utérine qui, à l’époque était une affection mortelle. L'influence d’Abu Al-Qasim a perduré pendant au moins cinq siècles et au-delà de la Renaissance, comme en témoignent les références fréquentes au al-Tasrif ' du chirurgien français Jacques Delechamps (1513-1588).

Innovations en chirurgie

Abu al-Qasim était un chirurgien et s’était spécialisé dans le traitement des maladies par cautérisation. Il a également inventé plusieurs instruments chirurgicaux utilisés pour :

« Les causes qui retiennent l’urine dans la vessie sont : une coarctation, un calcul, du sang caillé, du pus, une excroissance charnue ou toute autre cause de ce genre.[...] Si vous vous êtes assuré que l’obstacle est un calcul arrêté au col de la vessie, voici ce qu’il faut faire. Faites agenouiller le malade ; appliquez-lui les pieds sur le dos, et faites lui retenir son haleine autant qu’il le pourra ; dès lors le col de la vessie sera forcé de lâcher le calcul en arrière, et l’urine sera émise. Si elle ne sort pas par ces moyens, et que l’état du malade s’aggrave, il faut en procurer l’émission par l’instrument appelé cathéter [...] Telle est la manière de s’en servir pour évacuer l’urine. Prenez un fil double ; liez solidement à l’une de ses extrémités un morceau de laine ou de coton ; faites entrer le fil par l’orifice intérieur du cathéter et rognez avec des ciseaux le morceau de laine s’il est trop gros, de manière qu’il soit enchâssé comme un bouton dans la canule. Graissez le cathéter avec de l’huile, du beurre frais ou du blanc d’œuf. [...] Introduisez ensuite le cathéter dans la verge avec précaution jusqu’à ce qu’il parvienne à la racine de la verge ; portez la verge en haut, du côté de l’ombilic ; poussez le cathéter en dedans jusqu’à ce qu’il arrive près de l’anus ; inclinez la verge en bas et le cathéter avec elle, ensuite vous le pousserez jusqu’à ce qu’il arrive dans la vessie et que le malade ait conscience qu’il est parvenu dans une partie non résistante. [...] Vous enlevez alors la laine en tirant doucement sur le fil et l’urine coulera. »

— Abulcasis, La chirurgie d’Abulcasis (traduction de l’arabe par le Dr Lucien Leclerc[2])

Abu al-Qasim a également décrit l'usage des forceps pour les accouchements[3].

Chirurgie dentaire

En dentisterie et odontologie conservatrice, le texte médical le plus ancien traitant en détail de la chirurgie dentaire a été le Al-Tasrif d’Abulcasis. Il a exposé des méthodes permettant d’assurer le succès de la réimplantation des dents arrachées[4].

Dissection

Abu al-Qasim a joué un rôle important dans la renaissance de la dissection pour l'étude de l’anatomie et de la chirurgie. Il a souligné l'importance de la dissection dans le chapitre sur la chirurgie du Al-Tasrif [5]:

« C'est la raison pour laquelle il n’existe pas de médecin habile, de nos jours : l'art de la médecine est long à apprendre et il est nécessaire que ses praticiens, avant de l'exercer, soient formés à la science de l'anatomie / dissection (Urneal-tashrih), comme Galien l’a décrit, de façon à pouvoir pleinement se familiariser avec les fonctions, les formes et la constitution des organes; ainsi que la façon dont ils sont liés et de quelle manière ils sont indépendants ; qu'il devrait également connaître parfaitement les os, les nerfs et les muscles, leur nombre et leur origine, ainsi que les vaisseaux sanguins, les artères et les veines, avec l’emplacement de leurs trajet ... Car celui qui ne connaît pas bien l’anatomie, comme nous l'avons mentionné, est susceptible de commettre des erreurs risquant de mettre la vie en péril. »

— Abu Al-Qasim (Abulcasis)

Chirurgie oculaire

La technique historique d'opération de la cataracte utilisée pour la première fois il y a 4000 par les chirurgiens de l’Inde antique notamment par Sushruta est celle de l’abaissement du cristallin. Elle consiste à introduire dans l'œil, sans anesthésie, un stylet non stérile, et à basculer le cristallin cataracté (c’est-à-dire devenu blanc et opaque) dans le vitré, grâce à des mouvements rapides. On imagine que le taux de complication devait être assez élevé. Au Moyen Âge, les médecins arabes inventèrent une méthode supplémentaire qui consistait à introduire une aiguille creuse pour aspirer les débris du cristallin.

La méthode est décrite avec précision par Abulcasis :

« Commencez par faire asseoir le malade devant vous : soulevez la paupière avec la main gauche si c’est l’œil droit qui est cataracté et avec la main droite si c’est l’œil gauche ; saisissez le mikdah (ou aiguille à cataracte) avec la main droite s’il s’agit de l’œil gauche et avec la main gauche s’il s’agit de l’œil droit. Appliquez la pointe de l’instrument près de la cornée transparente à la distance d’un travers de stylet, dans le blanc de l’œil et du côté du petit angle. Plongez-le vivement et faites lui effectuer une légère rotation sur lui-même de manière qu’il traverse le blanc de l’œil et que vous ayez le sentiment qu’il est arrivé à des parties non résistantes. La profondeur à laquelle doit pénétrer l’instrument n’est autre que la distance qui sépare la pupille de la circonférence externe de la cornée transparente ou couronne de l’œil : à ce moment, l’instrument apparaît au centre de l’œil en raison de la transparence de la cornée. Portez alors l’instrument en haut, au point où siège la cataracte et déprimez-la : si elle a cédé, le malade verra immédiatement, bien que l’aiguille soit restée dans son œil. Attendez un instant, et si la cataracte remonte, abaissez-la de nouveau, sans retirer l’instrument. Aussitôt qu’elle se maintient et qu’elle ne remonte plus, retirez le mikdah doucement, en renversant petit à petit la main. »

— Abulcasis, La chirurgie d’Abulcasis (traduction de l’arabe par le Dr Lucien Leclerc[6])

Urologie et lithiase urinaire

En urologie, Abulcasis a effectué avec succès la première extraction d’un calcul de la vessie en utilisant un nouvel instrument qu’il avait inventé un scalpel à lithotomie avec deux tranchants et une nouvelle technique qu'il avait également inventée - la cystolithotomie périnéale cystolithotomy, qui lui a permis d'écraser un gros calcul à l'intérieur de la vessie, « aboutissant à son extraction morceau par morceau ». Cette innovation s’est révélée importante pour le développement de la chirurgie des lithiases de la vessie, en diminuant de manière significative le taux de mortalité précédemment observé dans les tentatives d’opérations antérieures réalisées par les anciens[7].

« Quand on sera près de faire l’opération, il faudra d’abord, au moyen d’un lavement, débarrasser l’intestin des matières stercorales dont la présence empêche la reconnaissance des calculs. Saisissez ensuite le malade par les aisselles et secouez-le en dirigeant votre action de haut en bas, afin que la pierre descende vers le col de la vessie, ou bien qu’il saute à plusieurs reprises d’un point élevé. Faites accroupir le malade devant vous, les mains sur les cuisses, afin que toute la vessie puisse prendre une position déclive. Allez à la recherche du calcul en palpant extérieurement, et si vous le rencontrez au périnée, hâtez- vous d’inciser par-dessus. Si vous ne le rencontrez pas du tout, graissez-vous avec de l’huile le doigt indicateur de la main gauche, si le sujet est un enfant, et le médius s’il s’agit d’un adulte ; introduisez-le dans le rectum et mettez-vous à la recherche du calcul jusqu’à ce que votre doigt tombe dessus ; déplacez-le petit à petit vers le col de la vessie ; agissez dessus avec le doigt de manière à l’attirer vers le point où vous voulez pratiquer l’incision. Faites presser avec la main sur la vessie par un aide ; ordonnez à un autre de soulever les testicules de la main droite, et d’étendre, de la main gauche au-dessous du scrotum, la peau au point où vous devez inciser. Prenez alors le bistouri nechîl [...] incisez dans l’espace compris entre l’anus et les testicules, non pas sur la ligne médiane mais du côté de la fesses gauche, directement sur le calcul ; votre doigt restant toujours dans le rectum et le poussant en dehors. L’incision doit être oblique, large extérieurement, et étroite intérieurement, d’une largeur suffisante pour l’extraction du calcul et pas plus : souvent la pression du doigt introduit dans le rectum, sur le calcul, le fait sortir sans effort. »

— Abulcasis, La chirurgie d’Abulcasis (traduction de l’arabe par le Dr Lucien Leclerc[8])

Neurochirurgie

Abulcasis a mis au point du matériel et des procédés techniques qui sont encore utilisés en neurochirurgie[9].

Chirurgie plastique

Dans le domaine de la Chirurgie plastique, Abulcasis a réalisé la première percée depuis l'époque de Sushruta dans l’Inde antique. Abulcasis a mis au point les méthodes d’incision, a utilisé le fil de soie pour la suture des plaies afin de parvenir à un résultat plus esthétique, et a inventé la méthode chirurgicale de réduction mammaire pour le traitement de la gynécomastie[10].

« On voit quelquefois chez certains hommes, à l’époque de la puberté, les mamelles se développer comme chez les femmes et constituer une tumeur difforme. Si le sujet veut s’en débarrasser, il faut pratiquer sur la mamelle une incision semi-lunaire [...] puis on enlève toute la tumeur adipeuse, on remplit la plaie de substances qui excitent les chairs, on en réunit les lèvres par une suture et on panse jusqu’à la guérison. »

— Abulcasis, La chirurgie d’Abulcasis (traduction de l’arabe par le Dr Lucien Leclerc[11])

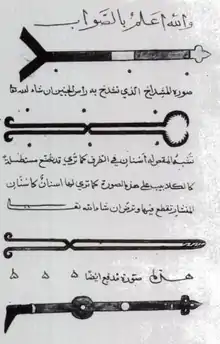

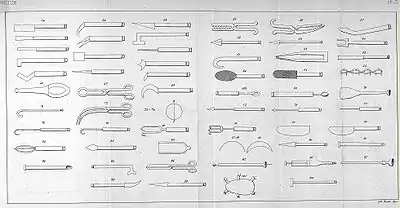

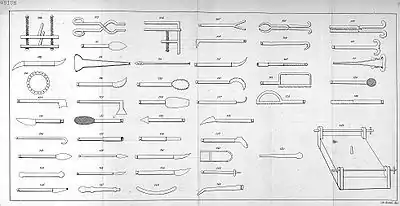

Instruments chirurgicaux

Dans son Al-Tasrif, al-Zahrawi a présenté sa célèbre collection de plus de 200 instruments chirurgicaux. Bon nombre de ces instruments n'avaient jamais été utilisés auparavant par aucun chirurgien. Hamidan, par exemple, a répertorié au moins vingt-six instruments chirurgicaux nouveaux, introduits par Abulcasis.

Pansements et plâtres

Dans l'appareillage des fractures fermées, Abu al-Qasim enroule une couche de bandes sur le membre avant de placer les attelles : il évitait ainsi que les attelles ne blessent la peau. Pour la rigidité il utilise un emplâtre composé de farine et de blanc d'œuf. Ce mélange a été utilisé en Occident jusqu'aux guerres napoléoniennes, et ce n'est qu'au cours du XIXe siècle qu'il a été remplacé par le plâtre de Paris[12]. Il décrit avec précision la manière d'enrouler les bandes pour obtenir un bandage « à la fois lâche et serré », ainsi que les cordes à utiliser pour attacher les attelles, sans comprimer le membre[13].

Abu al-Quasim conseille de reporter cette opération si le membre blessé présente une « tuméfaction chaude » (œdème inflammatoire). Il parle longuement de la surveillance du blessé immobilisé :

« Beaucoup d'ignorants provoquent un abcès ou une paralysie du membre, comme je l'ai souvent observé (...)[13] gardez l'œil sur le malade (...) s'il ressent dans la région une violente démangeaison, ou une douleur éprouvante, ou un gonflement, dépêchez-vous de défaire la bande et ne tardez pas, et enlevez l'emplâtre[14]. »

Ici l'auteur signale une complication des plâtres, connue aujourd'hui sous terme de syndrome de compression des loges musculaires ou syndrome de Volkmann (décrit en 1881[15]). La plupart des principes d'Abu al-Quasim en ce domaine sont toujours des fondamentaux au XXIe siècle[16].

Toutefois il reste fidèle à la médecine des humeurs de Galien, en conseillant saignée et purgation avant d'appareiller une fracture, « à moins qu'il n'y ait un empêchement comme la faiblesse physique, ou si c'est un petit garçon ou un homme âgé, ou que le temps soit trop chaud ou trop froid »[13]

Catgut et Forceps

L’utilisation par du catgut par Abu Al-Qasim pour la suture des plans sous cutanés est toujours pratiquée dans la chirurgie moderne. Le catgut semble être la seule substance naturelle capable de se résorber et d’être acceptée par l'organisme.

Abu al-Qasim a inventé le forceps pour l'extraction d'un fœtus mort, comme le montre l'Al-Tasrif[17].

Cautères et ligatures

Un instrument médical appelé cautère, utilisé pour la cautérisation des artères, a été décrit pour la première fois par Abu al-Qasim, dans son Kitab al-Tasrif[18].

Dans le Al-Tasrif, Abu al-Qasim a également introduit l'usage de la ligature pour le contrôle du saignement des artères en lieu et place de la cautérisation[19].

Coton à usage médical

Al Zahrawi a été le premier chirurgien à faire usage du coton (mot qui est lui-même dérivé du mot arabe qutn) comme textile médical pour le contrôle des hémorragies[20].

Chimie et cosmétologie

Al-Zahrawi était également un chimiste et a consacré un chapitre du 19e volume de son Kitab al-Tasrif à la cosmétique[23], Les cosmétiques qu’il a inventés sont les déodorants appliqués sous les aisselles, les bâtonnets pour l’épilation, les crèmes pour les mains, les teintures capillaires pour changer la couleur des cheveux, blonds ou bruns, les produits de soins capillaires pour modifier l’apparence des cheveux lisses ou bouclés, et les premières crèmes solaires, décrivant leurs ingrédients et leurs effets en profondeur. Comme un remède à la mauvaise haleine résultant de l'absorption d’aliments comme l’ail ou l’oignon, il a suggéré la cannelle, la muscade, la cardamome et recommandé de mâcher des feuilles de coriandre[23].

Parmi les autres produits cosmétiques qu’il a inventés, citons les bâtons de rouge à lèvres qui étaient des bâtonnets parfumés coulés dans des moules, et les huiles utilisées aussi bien pour les médicaments, que pour des soins esthétiques et de beauté. Il a également décrit les soins des cheveux, de la peau, des dents et d'autres parties du corps, qui ont tous été recommandé dans les Hadiths islamiques[23].

Dentisterie esthétique

En dentisterie esthétique, il a décrit les méthodes pour le renforcement des gencives, ainsi que des méthodes de blanchiment dentaire en utilisant des produits de blanchissants[23].

Fleurs

Le al-Tasrif a introduit la tradition culturelle moderne d’offrir des fleurs chaque fois qu’on rendait visite aux malades à l'hôpital (Bimaristan)[23].

Parfumerie

Il a fait plusieurs avancées en parfumerie et inventé le batonnet parfumé, coulé et pressé dans des moules, semblable aux déodorants modernes en sticks[24].

Il a également recommandé qu’après lavage, les vêtements et le linge de maison devaient être placés dans une pièce pleine d’encens ou de parfum, de sorte que les vêtements dégagent une odeur agréable[23].

Autres progrès

Médicaments

Al-Zahrawi a mis au point plusieurs médicaments, qu’il a décrit dans son chapitre sur les cosmétiques. Pour l’épilepsie et les convulsions, il a inventé des médicaments appelés Ghawali et Lafayfe. Pour soulager et traiter le rhume, il a inventé le Muthallaathat, qui était préparé à base de camphre, de musc et de miel, semblable au moderne Vicks VapoRub. Il a également inventé le spray nasal et la crème pour les mains, et développé des bains de bouche efficaces[23].

Hématologie

En hématologie, al-Zahrawi a écrit la première description de l’hémophilie dans son al-Tasrif, où il cite une famille andalouse dont les hommes sont morts d'hémorragies après des blessures légères[20].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Al-Tasrif » (voir la liste des auteurs).

- Dr. Monzur Ahmed, El Zahrawi (Albucasis) - father of surgery, Muslim Technologist, August 1990.

- Leclerc 1861, p. 146-148 [lire en ligne]

- Assisted delivery has walked a long and winding road, OBG Management, Vol. 19, no 6, June 2007, p. 84.

- Henry W. Noble, PhD (2002), Tooth transplantation: a controversial story, History of Dentistry Research Group, Scottish Society for the History of Medicine.

- Émilie Savage-Smith, « Attitudes Toward Dissection in Medieval Islam », Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Oxford University Press, vol. 50, no 1, , p. 67–110 [93] (DOI 10.1093/jhmas/50.1.67)

- Leclerc 1861, p. 90-91 [lire en ligne]

- Abdul Nasser Kaadan PhD, "Albucasis and Extraction of Bladder Stone", Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, 2004 (3): 28-33.

- Leclerc 1861, p. 150-152 [lire en ligne]

- Martin-Araguz, A.; Bustamante-Martinez, C.; Fernandez-Armayor, Ajo V.; Moreno-Martinez, J. M. (2002). "Neuroscience in al-Andalus and its influence on medieval scholastic medicine", Revista de neurología 34 (9), p. 877-892.

- Z. (St Thomas' Hospital) Ahmad, « Al-Zahrawi - The Father of Surgery », ANZ Journal of Surgery, vol. 77, no Suppl. 1, , A83 (DOI 10.1111/j.1445-2197.2007.04130_8.x)

- Leclerc 1861, p. 129 [lire en ligne]

- J.C Sournia, Médecins arabes anciens, Xe et XIe siècles, Conseil international de la langue française, (ISBN 2-85319-175-3), p.158-159

- J.C Sournia, op. cit, p.176-179.

- J.C Sournia, op. cit, p.183

- Garnier-Delamare, Dictionnaire des termes de médecine, Maloine, , p.967

- B. Schlatterer, « Surveillance d'un malade sous plâtre », La Revue du Praticien, vol. 59, , p.127-132

- Ingrid Hehmeyer and Aliya Khan (2007). "Islam's forgotten contributions to medical science", Canadian Medical Association Journal 176 (10).

- Mohamed Kamel Hussein (1978), The Concise History of Medicine and Pharmacy (cf. Mostafa Shehata, "The Father Of Islamic Medicine: An International Questionnaire", Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, 2002 (2): 58-59 [58])

- Rabie E. Abdel-Halim, Ali S. Altwaijiri, Salah R. Elfaqih, Ahmad H. Mitwall (2003), "Extraction of urinary bladder described by Abul-Qasim Khalaf Alzahrawi (Albucasis) (325-404 H, 930-1013 AD)", Saudi Medical Journal 24 (12): 1283-1291 [1289].

- Patricia Skinner (2001), Unani-tibbi, Encyclopedia of Alternative Medicine

- A. I. Makki. "Needles & Pins", AlShindagah 68, January-February 2006.

- Khaled al-Hadidi (1978), "The Role of Muslem Scholars in Oto-rhino-Laryngology", The Egyptian Journal of O.R.L. 4 (1), p. 1-15. (cf. Ear, Nose and Throat Medical Practice in Muslim Heritage, Foundation for Science Technology and Civilization.)

- « Muslim Contribution to Cosmetics », FSTC Limited, (consulté le )

- How Islam invented a bright new world, The Herald, 24/10/2007.

Bibliographie

- [Leclerc 1861] Aboul Kasim Al Zahravi (trad. Lucien Leclerc), La chirurgie d’Abulcasis, traduction de l’arabe, Paris, Baillère J.B., (lire en ligne)

Liens externes

- Al-Tasrif - islamset.com