Volcan de la décennie

Les volcans de la décennie, en anglais Decade Volcanoes, sont seize volcans identifiés par l'Association internationale de volcanologie et de chimie de l'intérieur de la Terre (sigle “IAVCEI”), dépendant de l'Union géodésique et géophysique internationale (sigle “UIGG”), comme étant dignes d'une étude particulière à la lumière de leur histoire éruptive large et destructive et de la proximité de régions peuplées. Le projet des volcans de la décennie encourage les études et les activités de sensibilisation du public à ces volcans, dans le but de parvenir à une meilleure compréhension des volcans et des dangers qu'ils présentent et donc d'être en mesure de réduire la gravité des catastrophes naturelles. Ils sont nommés « volcan de la décennie » parce que le projet a été lancé dans le cadre de la décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles de l'Organisation des Nations unies.

Un volcan peut être désigné comme « volcan de la décennie » s'il présente plus d'un risque volcanique (les populations vivant près d'un tel volcan peuvent subir des chutes d'ejecta, des nuées ardentes, des coulées de lave silicées, des lahars, des instabilités de l'édifice volcanique et des effondrements du dôme de lave), montre une activité géologique récente, est situé dans une région peuplée (l'éruption d'un tel volcan peut menacer des dizaines ou des centaines de milliers de personnes et demande donc un effort crucial de prévention contre les risques), est politiquement et géographiquement accessible pour des études et enfin dispose de support de travail local.

Buts du programme

L'approche générale des projets des volcans de la décennie a été de convenir d'un groupe de travail de planification, d'identifier les principales forces et faiblesses de l'atténuation des risques liés à chaque volcan, et de planifier la façon de traiter les lacunes identifiées. Une des difficultés rencontrées dans l'atténuation des risques liés aux volcans est de s'assurer que les géoscientifiques et ceux qui vont adopter les mesures communiquent de manière adéquate entre eux, et le programme des volcans de la décennie a cherché à respecter cet objectif en s'assurant que les deux groupes sont bien représentés dans l'équipe de travail[1].

Financement

Les espoirs de financement par l'Organisation des Nations unies du projet n'ont pas abouti et, à la place, les fonds ont été recherchés vers des sources variées : par exemple les organismes mexicains de protection civile et scientifique ont financé des emplois à Colima, principalement pour les scientifiques locaux mais aussi pour certains de leurs collègues ; des programmes bilatéraux franco-indonésien et germano-indonésien majeurs ont été créés au Merapi ; l'Union européenne a fourni des fonds pour de nombreuses études menées sur les volcans européens.

Une autre activité, qui n'a pas trouvé de fonds en raison du manque d'accords financiers bilatéraux ou internationaux, est l'échange de scientifiques et de responsables de la protection civile entre les projets des volcans de la décennie des pays en voie de développement, comme entre les Philippines et l'Indonésie, ou entre le Mexique, le Guatemala et la Colombie, ou à travers les océans Pacifique et Atlantique. Souvent, ces personnes des pays en développement peuvent mieux se rapporter leurs expériences entre eux que leurs homologues des pays industrialisés. De plus, les responsables de la protection civile qui ont connu des catastrophes volcaniques sont des témoins beaucoup plus crédibles, aux yeux des responsables locaux, que des scientifiques locaux ou internationaux[1].

Réalisations

Depuis sa création, le programme a obtenu un certain nombre de succès dans la prédiction des événements volcaniques et l'atténuation des désastres. Un des plus notables est la déviation d'une coulée de lave à l'Etna en 1992. Elle menaçait la ville de Zafferana Etnea et avait franchi plusieurs barrages placés perpendiculairement en bas de la vallée. Les scientifiques et les responsables de la protection civile décidèrent d'essayer d'endiguer la coulée plus haut, ce en larguant de gros blocs de béton dans une ouverture d'un tunnel de lave alimentant la coulée. Finalement, elle s'arrêta juste avant Zafferana[2].

Le programme a significativement accru les connaissances au sujet des volcans étudiés, dont certains étaient très peu connus avant leur désignation. L'histoire éruptive du Galeras est beaucoup mieux établie et l'importance de l'eau dans le déroulement des explosions du Taal a été mise en évidence.

Les mesures qui ont été prises pour atténuer les potentiels futurs désastres incluent une nouvelle loi à proximité du mont Rainier exigeant l'évaluation des risques géologiques avant tout nouveau développement, des limitations dans la densité de l'urbanisation dans la caldeira du Taal et la mise en place d'un plan d'évacuation de Naples en cas d'éruption du Vésuve[1].

Difficultés

Bien que les études sur de nombreux volcans aient mené à une réduction claire des risques encourus par les populations alentour, les éruptions de certains volcans de la décennie ont démontré les difficultés rencontrées par le programme. Les éruptions du mont Unzen qui ont commencé peu de temps avant sa désignation en tant que volcan de la décennie furent très suivies mais, malgré ça, une large nuée ardente tua 43 personnes dont trois volcanologues[3].

Plus tard, une conférence du programme qui eut lieu à Pasto, en Colombie, en 1993 se termina en désastre alors que plusieurs scientifiques présents montèrent une expédition à l'improviste sur le cratère du Galeras. Une éruption se déclencha brusquement alors qu'ils étaient au sommet, ce qui eut pour bilan la mort de six scientifiques et trois touristes[4].

Un autre problème rencontré par le programme a été l'agitation militaro‑politique dans les régions alentour de plusieurs volcans. La guerre civile du Guatemala a affecté les études au Santa María jusqu'au cessez-le-feu de 1996. Les affrontements en République démocratique du Congo ont entravé les études au Nyiragongo. Plus généralement, les rares ressources accordées aux études sur les volcans ont entraîné la compétition entre les programmes pour bénéficier de fonds limités.

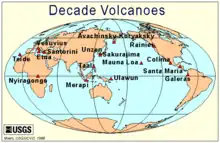

Liste des volcans de la décennie

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Decade Volcanoes » (voir la liste des auteurs).

- (en) C. Newhall, IAVCEI/International Council of Scientific Unions' Decade Volcano Projects: Reducing Volcanic Disaster, Status Report, US Geological Survey, Washington DC, 1996

- (en) N.F. Stevens, J.B. Murray, G. Wadge, « The volume and shape of the 1991-1993 lava flow field at Mount Etna, Sicily », Bulletin of Volcanology, vol. 58, 1997, pages 449-454

- (en) T. Yamamoto, S. Takarada, S. Suto, « Pyroclastic flows from the 1991 eruption of Unzen volcano », Japanese Bulletin of Volcanology, vol. 55, 1993, pages 166-175

- (en) P.J. Baxter, A. Gresham, « Deaths and injuries in the eruption of Galeras Volcano, Colombia, 14 January 1993 », Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 77, 1997, pages 325-338

- Bien que formant deux volcans indépendant malgré leur grande proximité géographique, l'Avatchinski et le Koriakski sont regroupés dans le programme des volcans de la décennie.