Vipère d'Orsini

Vipera ursinii

- Pelias ursinii Bonaparte, 1835

- Acridophaga uralensis Reuss, 1925

- Vipera ursinii wettsteini Knöpfler & Sochurek, 1955

- Vipera berus rakosiensis Méhely, 1893

- Vipera macrops Méhely, 1911

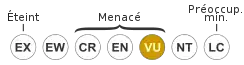

VU B2ab(iii) : Vulnérable

Statut CITES

La Vipère d'Orsini, Vipera ursinii, est une espèce de serpents de la famille des Viperidae. D'une taille n'excédant généralement pas 50 cm à l'âge adulte, il s'agit de la plus petite vipère d'Europe.

On la rencontre en Europe, au Moyen-Orient ainsi qu'en Asie centrale, jusqu'à la Chine. Son aire de répartition est néanmoins très fragmentée. Elle peut fréquenter différents milieux allant des prairies sèches de montagne aux zones humides de plaine. Elle se nourrit principalement d'insectes, mais également de petits vertébrés.

L'espèce compte cinq à six sous-espèces selon les auteurs. Elle appartient à un complexe taxonomique vieux d'environ 10 millions d'années. La systématique de l'espèce est néanmoins encore sujet à débat, trop peu d'études génétiques ayant été réalisées à ce jour.

Bien que venimeuse, cette espèce n'est pas dangereuse pour l'Homme, son venin étant essentiellement insectotoxique. En raison de la disparition progressive de son habitat en Europe, l'espèce est en nette régression et est considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est protégée par des conventions internationales et les législations locales de plusieurs pays de son aire de répartition.

Description

Morphologie et couleurs

La taille totale de la Vipère d'Orsini ne dépasse généralement pas 50 cm[1], même si certaines sources rapportent que des spécimens pourraient atteindre 60 cm[2], les adultes mesurant généralement 40 à 45 cm[3]. C'est donc la plus petite vipère d'Europe. Le corps est trapu et la tête étroite, ovale et peu distincte du corps.

La Vipère d’Orsini a une couleur générale grisâtre à marron, voire jaunâtre, beige[4] ou olivâtre[5]. Un motif en zigzag noir orne la face dorsale, ce motif étant généralement continu mais pouvant être scindé en taches. Les flancs sont également sombres. La couleur de la face ventrale peut aller du blanchâtre au noir, en passant par le grisâtre et le rosé. Des cas de mélanisme ont été observés chez cette espèce.

Les écailles sont très apparentes et carénées. Il y a dix-neuf rangées d'écailles dorsales au milieu du corps, et généralement moins de cent-trente plaques ventrales.

Éthologie et biologie

Généralités

Elle vit le jour (diurne), elle est calme et peu agressive mais elle se défend lorsqu'elle est inquiétée ou lorsqu'on la touche. La toxicité de son venin varie selon les régions, mais est trois à quatre fois moins élevée que celle de la vipère aspic. Ses morsures répertoriées n'ont jamais nécessité une hospitalisation.

Les juvéniles sont actifs de juillet à septembre, parfois octobre. Les femelles sont actives de mai, parfois avril, à septembre/octobre. Les mâles sont actifs sur la même période, mais parfois à partir de mars.

Alimentation

Elle se nourrit quasi exclusivement de sauterelles et de grillons (Gryllidae), régime alimentaire qu'elle complète parfois de lézards et de rongeurs. Cette particularité l'empêche de jeûner comme les autres serpents.

Reproduction

Cette vipère est ovovivipare (elle ne pond pas d'œufs). Après un accouplement en mai, elle accouche de 3 à 4 vipéreaux entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre.

Prédateurs

Ses principaux prédateurs sont :

- le circaète Jean-le-Blanc

- la couleuvre verte et jaune

- le sanglier

- le blaireau

- la coronelle lisse

- le corbeau

Distribution géographique

Répartition

.png.webp)

Elle se rencontre en Europe de l'Ouest, en centrale, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Plus précisément en France, en Italie, en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Hongrie, en Serbie, au Monténégro, en Albanie, en Macédoine, en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie[7] ainsi qu'en Ukraine, au sud de la Russie[2], en Turquie, en Iran, au Kazakhstan, au Kirghizstan et en Chine.

Néanmoins, bien que l'espèce soit présente dans un nombre important de pays, son aire de répartition est très restreinte (moins de 2 000 km2[8]) et tend à diminuer. Ainsi, des populations autrefois abondamment présentes au sud de l'Autriche ont disparu ; c'est peut-être également le cas des populations bulgares et moldaves[8]. Dans les pays où elle reste présente, Vipera ursinii a une aire de répartition fragmentée. Ainsi, par exemple, elle est présente sur seulement douze à quinze sites en France, deux en Roumanie, quatre en Hongrie, etc.[5]

Habitat

La Vipère d'Orsini peut évoluer dans des milieux très différents selon les sous-espèces. Ainsi, l'habitat est constitué de landes et prairies dans les zones de montagnes, à des altitudes allant entre 1000 et 2 700 m[2]. Plus précisément, vit dans des pelouses calcaires d'altitude peuplées de genévrier nain, de lavande et de genêts cendrés[1]. Elle s'abrite dans les anfractuosités du calcaire. À l'inverse, vivent en plaine, dans des steppes sèches ou même des zones humides.

Taxinomie et sous-espèces

Étymologie

L'espèce a été décrite la première fois dans Iconografia della fauna italica (1835) par Charles-Lucien Bonaparte (neveu de Napoléon Ier) à partir d'un spécimen que lui avait donné le naturaliste Antonio Orsini[9].

Sous-espèces

Selon Reptarium Reptile Database (9 décembre 2013)[10], l'espèce accepte cinq sous-espèces :

| Sous-espèce | Particularités | Distribution | Image |

|---|---|---|---|

| Vipera ursinii graeca Nilson & Andrén, 1988 | Les trois ou quatre premières écailles supralabiales sont plus grandes et le motif sombre dorsal peut se limiter à une simple ligne étroite[2]. | Grèce[1] | |

| Vipera ursinii macrops Méhely, 1911 | Ouest des Balkans[1] |  | |

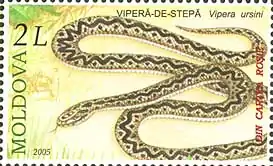

| Vipera ursinii moldavica Nilson, Andrén & Joger, 1993 | Moldavie et Roumanie[1], et Bulgarie[7] | ||

| Vipera ursinii rakosiensis Méhely, 1893 | Hongrie, Roumanie[1], est de l'Autriche, Slovénie, Serbie, Croatie et Bulgarie[7] |  | |

| Vipera ursinii ursinii (Bonaparte, 1835) | France et Italie[1] |

La sous-espèce Vipera ursinii anatolica est considérée comme une espèce à part entière : Vipera anatolica[2] - [1] - [a 1]. Par ailleurs, les anciennes sous-espèces, Vipera ursinii eriwanensis, Vipera ursinii lotievi et Vipera ursinii renardi sont passées au rang d'espèces : Vipera eriwanensis, Vipera lotievi et Vipera renardi et la sous-espèce Vipera ursinii ebneri est devenue une sous-espèce de Vipera eriwanensis

La Vipère d'Orsini et l'Homme

Menaces

Depuis un siècle environ, son habitat originel constitué de landes et pelouses alpines a été fortement reboisé et le pastoralisme a fortement reculé dans ces régions. Ce reboisement a réduit fortement son habitat. Les brûlis sur de grandes surfaces réduisent son habitat (couvert) et la population d'insectes qu'elle est susceptible de capturer.

En tout état de cause, sa discrétion et la faiblesse des populations ne permettent pas encore de protéger efficacement son habitat et l'espèce.

En raison des menaces pesant sur l'espèce, elle a été classée comme étant « vulnérable » par l'Union internationale pour la conservation de la nature[8], les sous-espèces V. u. rakosiensis et V. u.moldavica étant même jugées respectivement « en danger »[11] et « en danger critique d'extinction »[12].

Protection

La vipère d'Orsini est classée comme espèce en danger (liste rouge UICN ; annexe I de la Convention de Washington ; en Europe, annexes II et IV de la directive Habitats ; annexe II de la convention de Berne ; en France, classée vulnérable dans l'inventaire de la faune menacée en 1994, et totalement protégée par l'arrêté du ). Elle a fait l'objet d'un programme de conservation européen LIFE Nature (2006-2011), visant à mieux la connaître, évaluer ses capacités de recolonisation en expérimentant un développement de son habitat.

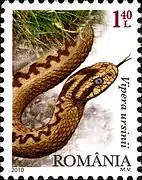

Dans la culture

Plusieurs pays ont fait figurer la vipère d'Orsini sur des timbres postaux, notamment la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine[13], la Croatie[14], la Roumanie[15], l'Ouzbékistan[16] et la Moldavie.

Notes et références

- Jean-Pierre Baron et Arnaud Lyet, « La vipère d'Orsini », dans Vacher et Geniez (dir.) (2010), p. 511-517

- Arnold et Ovenden (2010), p. 230-232

- Ferri (2011), p. 64

- Présentation sur le site du programme LIFE, consulté le 27 juillet 2012.

- Plan de restauration de la Vipère d'Orsini en France, consulté le 21 mai 2012

- Naulleau 1987, p. 38-39

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Vipera ursinii

- Vipera ursinii sur le site internet de l'UICN, consulté le 21 mai 2012

- Aspects historiques sur le site Internet du programme LIFE, consulté le 12 avril 2011.

- Reptarium Reptile Database, consulté le 9 décembre 2013

- Vipera ursinii rakosiensis sur le site internet de l'UICN, consulté le 14 mai 2012

- Vipera ursinii moldavica sur le site internet de l'UICN, consulté le 14 mai 2012

- Timbre postal bosnien représentant la vipère d'Orsini, consulté le 12 avril 2011.

- Timbres postaux croates représentant la vipère d'Orsini, consulté le 12 avril 2011.

- Timbre postal roumain représentant la vipère d'Orsini, consulté le 12 avril 2011

- Timbre postal ouzbek représentant la vipère d'Orsini, consulté le 12 avril 2011

- p. 10

Voir aussi

Ouvrages récents

- (fr) Nicholas Arnold et Denys Ovenden, Le guide herpéto : 228 amphibiens et reptiles d'Europe, Delachaux & Niestlé, , 287 p. (ISBN 9782603016732)

- Jean-Philippe Chippaux, Venins de serpents et envenimations, Paris, France, IRD Éditions, coll. « Didactiques », , 288 p. (ISBN 2-7099-1507-3, lire en ligne)

- Vincenzo Ferri (trad. de l'italien), Serpents de France et d'Europe, Paris, France, De Vecchi, , 96 p. (ISBN 978-2-7328-9607-6).

- Chris Mattison (trad. de l'anglais), Tous les serpents du monde, Paris, France, Delachaux et Niestlé, , 272 p. (ISBN 978-2-603-01536-0)

- Guy Naulleau, Les Serpents de France, Nancy, France, Revue française d'aquariologie herpétologie, université de Nancy I, , 58 p. (lire en ligne).

- Jean-Pierre Vacher et Michel Geniez (dir.), Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Paris, Biotope, Mèze & Muséum national d'Histoire naturelle, , 544 p. (ISBN 978-2-914817-49-3).

Publications originales

- Bonaparte, 1835 : Iconographia della Fauna Italica per le Quattro Classi degli Animali Vertebrati. Tomo II, Roma, Salviucci (texte intégral).

- Méhely, 1893 : Die Kreuzotter (Vipera berus L.) in Ungarn. Zoologischer Anzeiger, vol. 16, p. 186-192 (texte intégral).

- Méhely, 1911 : Systematisch-phylogenetische Studien an Viperiden. Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, vol. 9, p. 186-243 (texte intégral).

- Nilson & Andrén, 1988 : A new subspecies of the subalpine meadow viper, Vipera ursinii (Bonaparte) (Reptilia, Viperidae), from Greece. Zoologica Scripta, vol. 17, no 3, p. 311-314.

- Nilson, Andrén & Joger, 1993 : A re-evaluation of the taxonomic status of the Moldavian steppe viper based on immunological investigations, with a discussion of the hypothesis of secondary intergradation between Vipera ursinii rakosiensis and Vipera (ursinii) renardi. Amphibia-Reptilia, vol. 14, p. 45-57.

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Vipera ursinii

- (en) Référence CITES : espèce Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Vipera ursinii (Bonaparte, 1835)

- (en) Référence NCBI : Vipera ursinii (taxons inclus)

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Vipera ursinii (Bonaparte, 1835)

- (en) Référence UICN : espèce Vipera ursinii (consulté le )

- Conservatoire des écosytèmes de Provence-Alpes-Côte d'Azur