Trafic sexuel

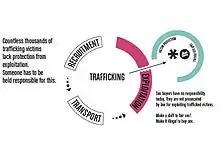

Le trafic sexuel est le trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, y compris l'esclavage sexuel, qui est considéré comme un esclavage contemporain[1]. Par divers stratagèmes, une victime de trafic sexuel tombe contre son gré dans une situation de dépendance vis-à-vis du trafiquant avant d'être obligée de fournir des prestations sexuelles à des clients[2]. La criminalité du trafic sexuel recouvre l'acquisition, le transport et l'exploitation de personnes[1], y compris le tourisme sexuel impliquant des enfants, les actes sexuels avec un mineur contre rémunération et d'autres variantes d'exploitation sexuelle commerciale des enfants, ainsi que leur prostitution[2].

En 2012, l'Organisation internationale du travail (OIT) annonce que 20,9 millions de personnes sont victimes de travail forcé, dont 24 % (4,5 millions) dans l'exploitation sexuelle contrainte[3]. En 2016, l'OIT rapporte que sur 25 millions de personnes forcées de travailler, 5 millions sont victimes d'exploitation sexuelle[4] - [5]. Toutefois, comme le trafic sexuel est une activité clandestine, les chercheurs rencontrent des difficultés pour proposer des statistiques précises et fiables[6]. Le trafic sexuel est aussi présent dans le milieu de la pornographie, comme dans l'exemple du scandale GirlsDoPorn en 2020.

En 2005, une estimation des profits générés mondialement par le trafic sexuel avance le chiffre de 9 milliards de dollars[7] - [8]. D'après l'OIT en 2017, l'exploitation sexuelle à des fins commerciales rapporte 99 milliards de dollars aux trafiquants à l'échelle mondiale[9].

Définitions

Convention de Palerme

La convention de Palerme porte officiellement le nom de Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et elle inclut le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; la Convention de Palerme définit la traite des personnes[10]. En 2000, au moment de sa publication, la Convention est ratifiée par 147 États membres du 192[10] ; en septembre 2017, 171 États en sont parties[11]. L'article 3 de la convention livre la définition suivante[12] :

« Aux fins du présent Protocole: a) L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;

b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ;

c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article ;

d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. »

L'article 5 de la Convention impose aux États parties d'inscrire la traite des êtres humains dans le code pénal, d'après la définition fournie dans l'article 3. Toutefois, les lois nationales de nombreux États membres adoptent une version plus restrictive que l'article 3[10]. Même si ces nations annoncent qu'elles appliquent l'article 5, ces définitions plus restrictives conduisent à ne poursuivre qu'une part limitée des criminels qui s'adonnent aux trafic sexuel[10].

Les Nations unies ont élaboré plusieurs instruments pour lutter contre la traite des êtres humains, comme le Rapport mondial sur la traite des personnes et un Groupe de coordination inter-agences contre la traite des êtres humains. Le Rapport mondial sur la traite des personnes proposent des informations issues de données recueillies dans 155 pays. Il propose un bilan mondial sur l'ampleur de la traite des êtres humains et sur les moyens déployés pour la juguler. En juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies approuve le Plan d’action mondial de l’ONU contre la traite des personnes (en)[13].

Aux États-Unis

En 2000, le Protocole de Palerme entre en vigueur et les États-Unis adoptent une définition de « trafic sexuel » correspondant aux normes internationales avec le Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 (TVPA) afin de résoudre des confusions et des incohérences dans les textes pénaux antérieurs relatifs à la traite des êtres humains[14]. Le TVPA énonce que les crimes relatifs au trafic sexuel sont les situations caractérisées comme « une prestation sexuelle tarifée est provoquée par la force, la fraude ou la coercition, ou dans lesquelles la personne poussée à exécuter la prestation n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans »[15] - [16]. Si la victime est mineure, la législation n'impose pas de prouver l'usage de la force, de la fraude ou de la coercition[14]. Susan Tiefenbrun, professeure à la Thomas Jefferson School of Law, a écrit de nombreux articles sur la traite des êtres humains ; ayant mené une recherche sur les victimes concernées par cette loi, elle découvre que, chaque année, plus de deux millions de femmes dans le monde son achetées et vendues à des fins d'exploitation sexuelle[6]. Afin de résoudre certaines incohérences juridiques sur les jeunes et le trafic, les États-Unis ont adopté des instruments légaux pour définir différentes formes d'exploitation des enfants[14]. Les deux concepts élaborés, dont la rédaction a été pesée avec soin, sont : l'« exploitation sexuelle commerciale des enfants » et le « trafic sexuel de mineurs sur le territoire national ». L'exploitation sexuelle commerciale des enfants (abrégée ESEC) « englobe plusieurs formes d'exploitation, comme la pédopornographie, la prostitution enfantine, le tourisme sexuel impliquant des enfants et le mariage d'enfants »[14]. Le trafic sexuel de mineurs sur le territoire national (domestic minor sex trafficking, abrégé DMST) fait partie de l'ESEC et concerne « une transaction sexuelle avec un mineur âgé de moins de 18 ans, qui est citoyen ou résident permanent aux États-Unis, en échange d'argent liquide, de biens ou de tout autre bien de valeur »[14].

D'après la branche américaine d'ECPAT, l'âge moyen d'entrée dans la prostitution de rue se situe entre 12 et 14 ans. Les personnes qui se prostituent dans la rue se composent, sur le plan démographique, de femmes pauvres, de mineurs, de minorités ethniques et d'immigrants[17]. Aux Ètats-Unis, les criminels de trafic sexuel et les proxénètes trouvent souvent leurs victimes dans des centres commerciaux ou dans la rie. Parfois, des jeunes filles visiblement vulnérables sont enlevées sur le trajet vers leur voiture. Parfois, les proxénètes rencontrent la victime et la convainquent de partir avec eux, souvent en leur proposant un travail quelconque ou de l'argent. La vulnérabilité est majorée chez les mineures jeunes ou sans abri[18] - [17] - [19] - [20]. Le proxénète recourt à la coercition physique ou psychologique pour que la victime se fie à lui et pour bâtir leur relation[18] - [21]. Cette forme de coercition complique souvent l'identification des relations entre trafiquants et victimes ou des relations entre proxénètes et prostituées[22] - [18]. Souvent, les victimes sont dupées : on leur fait miroiter que le travail promis leur offrira la liberté et d'importants avantages financiers mais, à la place, elles sont réduites en esclavage sexuel. Une fois que la victime a cédé aux propositions du proxénète, elle subit des tactiques pour la dissuader de s'enfuir : elle est forcée de consommer des drogues addictives, son argent est confisqué, elle est la cible de sévices physiques ou sexuels. Les jeunes filles qui tombent dans ce schéma sont souvent motivées par l'argent et par la simple nécessité de survivre[17]. Aux États-Unis, il est très courant que les proxénètes possèdent une entreprise ou un commerce, notamment un bar à ongles (en) ou un salon de massage. Les réseaux d'esclavage sexuel sont souvent implantés près des bases militaires américaines, à cause de la clientèle des soldats[23].

Préjugés courants

De nombreux préjugés existent sur le trafic sexuel. L'un d'entre eux voudrait que le trafic sexuel serait automatiquement lié au trafic illicite de personnes. Même si le trafic sexuel entraîne parfois le franchissement de frontières internationales pour les victimes, ce n'est pas le cas la majorité du temps[24] - [25] - [26]. Les termes de traite des êtres humains et de trafic sexuel sont souvent assimilés à des synonymes ; or, la traite des personnes pour une exploitation non sexuelle peut être encore plus élevée que le trafic à des fins de réduction en esclavage sexuel, même s'il est extrêmement ardu de proposer des estimations précises de ces criminalités[27] - [28] - [29]. Le trafic sexuel tend à attirer davantage l'attention des organismes d'aide et des donateurs à cause de la mobilisation de l'opinion publique envers le travail sexuel forcé, qui est plus forte que face au travail forcé de nature non sexuelle ; aussi, les problèmes de traite sexuelle sont davantage recensés[27].

Le trafic sexuel est souvent confondu avec le travail du sexe non contraint mais criminalisé, comme la prostitution[30] - [22] - [31] - [18] - [21]. Ces idées fausses sont souvent l'effet d'une sous-représentation des plaintes pour trafic sexuel, parce que les victimes ont peur des trafiquants[18] - [21] - [32] - [17], parce que les législations sont fluctuantes sur la définition du trafic sexuel et de la prostitution[18] - [33] et parce qu'il existe des avis opposés sur ce trafics et sur le travail sexuel[22] - [31] - [18] - [33]. En outre, certains chercheurs affirment que les principales enquêtes au cœur du débat sont faussées parce qu'elles évincent de la discussion les travailleurs du sexe et les victimes de trafic sexuel[31]. D'autres chercheurs soutiennent que les deux domaines sont souvent confondus à cause du lien intrinsèque entre la prostitution volontaire et le trafic sexuel[18]. Ceux qui soutiennent cet avis estiment que les prestations sexuelles tarifées entraînent une hausse de la demande de prestations sexuelles et, par conséquent, augmentent aussi la recrudescence de trafic sexuel[18]. Certains programmes et certaines initiatives opposés au trafic sexuel ont reçu des critiques car ils alimentent ces préjugés quand ils proposent aux travailleurs sexuels « libres » des avantages s'ils se déclarent victimes de trafic sexuel, par exemple l'accès à des lieux d'hébergement[34]. Les organismes d'application des lois ont reçu des critiques quand ils proposent eux aussi des avantages similaires, car les personnes soupçonnées de prostitution sont menacées de prison si elles déclarent agir de leur gré, alors que celles qui se disent victimes de trafic ont accès à des cursus de qualification professionnelle et à des services sociaux au lieu d'encourir l'emprisonnement[34]. Ces mesures, si elles sont bénéfiques aux victimes réelles de trafic, gonflent artificiellement les statistiques sur le sujet.

Les conceptions erronées conduisent souvent les agences d'application des lois à confondre la prostitution avec le trafic sexuel, ou inversement[21].

Profils et modes opératoires des trafiquants

Profils des trafiquants aux États-Unis

En 2017, une étude recense 1 416 trafiquants sexuels de mineurs qui ont été arrêtés aux États-Unis au cours de la décennie précédente : 75,4 % des trafiquants sont des hommes et 14,4 % sont des femmes. L'âge moyen des hommes trafiquants est de 29,2 ans et celui des femmes, 26,3 ans. Pour ceux dont le groupe ethnique est identifié : 71,7 % sont des Afro-Américains, 20,5 % d'origine caucasienne, 3,7 % sont hispaniques et le reste est catégorisé comme issu des îles du Pacifique, asiatique ou autres[35].

Trafic sous le contrôle de proxénètes

Quand le trafic est organisé par des proxénètes, la victime est tenue sous le contrôle d'un seul trafiquant, parfois catégorisé comme proxénète. Le trafiquant domine la victime par la coercition physique, psychologique et/ou affective. Pour assurer le contrôle sur les victimes, les trafiquants recours à la force, aux drogues, aux manipulations affectives ainsi qu'aux stratagèmes économiques. Dans certaines circonstances, ils en viennent à employer diverses formes de violence, comme le viol collectif, les maltraitances psychologiques et les sévices physiques. Les trafiquants font parfois miroiter une demande en mariage ou une carrière de mannequin pour piéger les victimes[36]. D'autres recourent aux menaces, à l'intimidation, au lavage de cerveau et aux enlèvements.

Une procédure habituelle chez les trafiquants consiste à gagner la confiance de la victime, ce qu'on appelle la phase de grooming. À ce stade, le trafiquant cherche à rendre la victime dépendante de lui[37]. Le trafiquant peut par exemple flatter la victime en faisant étalage de sentiments amoureux et d'admiration, formuler des promesses ambitieuses (comme mener la victime à une carrière de star), lui proposer un emploi ou une formation, ou lui payer un voyage vers un endroit qu'elle n'a jamais visité[38]. Les propositions d'embauche les plus courantes portent sur les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, les postes de serveuse dans des bars et des clubs, des contrats de mannequinats ou un travail au pair. Une fois que la victime se sent en confiance, le proxénète passe au stade du seasoning, en demandant à la victime de réaliser certains actes sexuels pour lui, ce que la victime peut exécuter parce qu'elle pense qu'il s'agit du seul moyen de conserver l'affection du trafiquant. À partir de là, les demandes deviennent de plus en plus poussées et la victime peut éprouver des difficultés à s'y soustraire[37]. Même si les enlèvements sont relativement rares, plusieurs victimes en ont subi[39]. Les réseaux sociaux sont parfois utilisés pour appâter la victime ou pour lui attirer de la clientèle[40].

Une fois que la victime est aux mains du criminel, il existe plusieurs stratagèmes pour lui restreindre l'accès avec les communications chez elle, par exemple en lui infligeant des punitions corporelles jusqu'à ce qu'elle se plie aux exigences du trafiquant, ou en formulant des menaces de la blesser ou même de la tuer ou de tuer sa famille[38]. Parfois, la victime succombe au syndrome de Stockholm parce que le ravisseur prétend éprouver de l'« amour » et le « besoin d'elle », allant jusqu'à lui promettre le mariage et une stabilité dans l'avenir. Ce stratagème est particulièrement redoutable contre les plus jeunes victimes, qui par manque d'expérience sont plus fragiles face aux manipulations[41].

En Inde, les trafiquants qui conduisent des jeunes filles vers la prostitution sont souvent des femmes qui, elles-mêmes, ont été victimes de trafiquants. Une fois adultes, elles exploitent leurs relations personnelles ou la confiance dont elles bénéficient dans leur village d'origine pour recruter d'autres filles[42]. Par ailleurs, certains travailleurs sexuels migrants (en) peuvent tomber aux mains de trafiquants car les femmes savent qu'elles vont exercer une activité de prostitution ; néanmoins, leur « employeur » leur a fourni une présentation fausse de leurs conditions d'exercice. Par conséquent, elles deviennent exploitées, à cause d'une vision faussée des conditions d'exercice de leurs activités une fois arrivées dans le pays de destination[43] - [44].

Trafic sous le contrôle de réseaux criminels

Le trafic sexuel aux mains de bandes criminelles présente de nombreux points communs avec celui mené par des proxénètes. Ils se différencient principalement par le fais que les bandes criminelles forment un groupe étendu de personnes, là où le trafic par un proxénète est dirigé par un individu isolé[45]. En général, les membres d'un réseau criminel sont censés ou forcés de participer à des activités de nature criminelle ou violente. Ces comportements criminels peuvent recouvrir des activités comme la distribution de drogues, le vol qualifié, le trafic de stupéfiants, l'extorsion, le meurtre[46]...

L'un des moyens de récolter de l'argent, même si le réseau n'est pas affilié à une bande criminelle, est la traite sexuelle des êtres humains. Les réseaux criminels se tournent vers le trafic sexuel car cette activité est considérée comme moins dangereuse et plus lucrative que le trafic de stupéfiants[47]. Les réseaux criminels peuvent obtenir de l'argent plus rapidement et en quantité supérieure en vendant le corps d'autrui, et les risques d'être arrêté sont moindres[48]. Dans certaines circonstances, des bandes criminelles concluent une alliance avec leurs homologues sur un même territoire et s'organisent en réseau de trafic sexuel.

Plusieurs raisons peuvent présider à cette décision des bandes criminelles. L'une des motivations est que cette alliance leur permet d'échanger des filles, des femmes, des garçons ou des hommes. Leurs clients ont ainsi accès à une « gamme » plus étendue. Les clients sont souvent prêts à payer plus cher pour une expérience sexuelle avec une personne qu'ils n'ont pas encore exploitée. Une autre motivation poussant les bandes criminelles à se partager les femmes et filles est qu'ils brouillent les pistes auprès des organismes d'application des lois, ce qui permet d'échapper aux enquêtes concluantes[46].

Comme chez les proxénètes, les réseaux criminels sélectionnent leurs victimes et gagnent sa confiance grâce aux techniques de grooming. Cette phase consiste à offrir des cadeaux, flatter la victime, lui réserver des attentions pour instaurer une relation affective et psychologique entre la victime et les trafiquants. Ces stratagèmes sont parfois désignés sous le nom de « méthode Roméo »[49]. La victime subit des procédés de manipulation : un membre du réseau l'emmène dans un restaurant élégant, la couvre de cadeaux somptueux, l'emmène dans des fêtes où elle reçoit un accès illimité à de l'alcool et à des drogues. Le trafiquant en profite pour repérer les faiblesses de la victime, découvrir ses fragilités ; une fois ces éléments identifiés, ils les retournent contre la victime[50].

Les membres d'une bande criminelle tendent souvent à arborer des vêtements ou couleurs identiques pour montrer leur engagement ou leur loyauté au gang ; certains tatouent les victimes de trafic sexuel pour montrer qu'elle leur appartient[51]. Des réseaux tatouent les victimes de force pour en revendiquer la propriété[52].

Trafic sexuel intra-familial

Dans le trafic sexuel intra-familial, la victime est dominée par des membres de sa famille, qui la livrent à l'exploitation sexuelle en contrepartie de biens de valeur, comme des drogues ou de l'argent. Cette variante est la plus courante dans le trafic sexuel de mineurs (par exemple, une mère peut laisser son petit ami abuser d'un enfant en échange d'un logement). D'après une enquête, 60 % de toutes les victimes mineures de ce trafic sont apparentées au trafiquant[53]. Une autre enquête montre que le trafic intra-familial est le plus souvent orchestré par la mère : elle est le principal trafiquant dans 64,5 % des cas. Le trafiquant est le père dans 32,3 % des cas, et il s'agit d'un autre membre de la famille dans 3,2 % des cas[54]. Il peut être difficile d'identifier le trafic intra-familial parce que les enfants qui en sont victimes ont souvent davantage de liberté et parfois, ils continuent de fréquenter l'école et les activités périscolaires. Les enfants ne comprennent pas toujours qu'ils font l'objet d'un trafic, ou alors ils ne voient aucun moyen de s'y soustraire. Pour certains auteurs, le trafic intra-familial est la forme de trafic sexuel la plus courante sur le sol des États-Unis[37] - [55].

Cette forme de trafic sexuel est aussi extrêmement courante hors des États-Unis. De nombreuses familles vivant dans des secteurs pauvres (Inde, Thaïlande, Philippines, etc) sont confrontées à des problèmes tels que le règlement d'une dette ou les traditions, qui conduisent à vendre un enfant, le plus souvent une fille. En Thaïlande, la tradition appelée bhun kun veut que la plus jeune fille d'un couple devienne responsable, sur le plan économique, de ses parents quand ils deviennent âgés. Kara Siddharth a interrogé une jeune victime qui déclare que, même si elle déteste l'hommeavec qui elle vit, « elle se sent fière de remplir ses devoirs envers ses parents, car le propriétaire du bordel envoie de petites sommes d'argent à son père une fois que la dette issue du trafic est payée ». Dans ce pays, comme dans de nombreux autres, les classes sociales les plus précaires se tournent vers cette source de revenus. De nombreux enfants sont vendues pour rembourser une dette ou, tout simplement, pour que la famille puisse se nourrir pendant un mois[56] - [57].

Trafic sexuel par Internet

Le trafic sexuel par Internet repose sur le trafic d'êtres humains et sur la diffusion en direct par Internet d'actes sexuels contraints ou de viols filmés au moyen d'une webcam[58] - [59] - [60]. Les victimes sont enlevées, menacées ou victimes d'une imposture puis livrées à des « antres du cybersexe » (cybersex dens)[61] - [62] - [63]. Ces « antres » peuvent renvoyer à n'importe quel lieu où les trafiquants sexuels par Internet disposent d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone doté d'une connexion à Internet[59]. Les criminels passent par les réseaux sociaux, les visioconférences, les sites de partage de vidéos pornographiques, les sites de rencontre, les salons de discussion, les applications mobiles, le dark web[64] et d'autres interfaces[65].

Ce type de trafic sexuel a explosé depuis l'avènement de l'ère numérique[58] - [59] et le développement des systèmes de paiement en ligne[64] - [66] - [67] et des cryptomonnaies qui permettent de dissimuler l'identité des auteurs des transactions[68]. Chaque année, les autorités reçoivent des millions de signalement d'abus sexuels par Internet[69]. Au XXIe siècle, la lutte contre cette forme de criminalité appelle de nouvelles législations et de nouvelles procédures policières[70].

Mariage forcé

Le mariage forcé est une union conjugale dans laquelle l'une des parties, voire les deux, sont mariées sans avoir formulé librement leur consentement[71].

Le « mariage servile » est un mariage dans lequel l'une des parties fait l'objet d'une vente, d'un transfert de propriété ou d'un héritage[72]. D'après l'ECPAT, « le trafic d'enfant à des fins de mariage forcé n'est qu'une déclinaison de la traite des êtres humains, et cette variante n'est pas circonscrite à une nationalité ou à un pays en particulier »[73].

Un mariage forcé peut correspondre à une forme de traite d'êtres humains dans certaines situations. Ainsi, lorsqu'une femme est déplacée à l'étranger, forcée de se marier puis obligée d'accepter des actes sexuels avec son « conjoint », son expérience relève du trafic sexuel. Si la « mariée » est traitée comme esclave domestique par son nouveau « mari » et/ou par la famille de celui-ci, alors il s'agit d'une forme de « trafic lié au travail forcé »[74].

D'après l'ONU, entre 2011 et 2020, environ 140 millions de jeunes filles de moins de 15 ans (soit 39 000 chaque jour) sont contraintes d'accepter un mariage précoce[75]. Le mariage forcé, que les Nations unies qualifient de « forme d'esclavage contemporain », est conclu sans le consentement réel de l'homme ou de la femme et il est corrélé à des menaces formulées par la famille de l'épouse ou de l'époux. Le mariage forcé peut aussi se produire aux États-Unis, où il est nécessaire de clarifier ce qui constitue un mariage forcé[55].

Profils des victimes

Les victimes de trafic sexuel ne correspondent pas à un seul profil. La majorité sont des femmes, même s'il n'est pas rare que des hommes ou garçons y tombent aussi. Les victimes sont piégées plus exploitées sur l'ensemble de la planète et elles sont issues de milieus variés ; toutes les tranches d'âge, les origines ethniques et les segments socio-économiques y sont représentés. Néanmoins, certains groupes sociaux sont plus exposés à tomber aux mains de trafiquants à des fins d'exploitation sexuelle : les personnes les plus en danger sont les jeunes sans-abri et en fugue, les étrangers venus d'un autre pays (surtout s'ils appartiennent à une classe socioéconomique défavorisée), celles qui ont subi des sévices physiques, psychiques ou sexuels, des traumatismes violents, des maltraitances, ainsi que celles qui présentent de faibles résultats scolaires et des carences en compétences sociales[2] - [76]. En outre, d'après une enquête auprès de travailleuses du sexe au Canada, 64 % d'entre elles sont passées par les circuits d'aide sociale à l'enfance dans leur jeunesse (y compris les familles d'accueil et les foyers pour jeunes)[2]. Cette enquête, menée par Kendra Nixon, illustre les riques pesant sur les jeunes qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, à savoir les probabilités plus élevées qu'ils deviennent travailleurs du sexe[2].

Aux États-Unis, des recherches montrent que les facteurs de risques cités ci-dessus se vérifient chez les victimes de trafic sexuel, même si aucun de ces facteurs ne peut constituer la cause principale de l'exploitation[14]. Ainsi, plus de 50 % des victimes de trafic sexuel sur le territoire national ont traversé une phase de vie sans abri[14]. Les perturbations familiales, comme le divorce ou le décès d'un parent, aggravent les risques qu'un mineur ne soit aspiré dans le trafic sexuel ; cependant, la vie familiale, d'une manière générale, influence les risques pour les enfants. Selon une étude auprès de jeunes victimes de trafic sexuel en Arizona, entre 20 % et 40 % des femmes ou filles victimes déclarent avoir subi des maltraitances (violence physique ou abus sexuel) à la maison avant de tomber dans la spirale de l'esclavage sexuel[14]. Parmi les garçons ou hommes, une proportion moindre — entre 0 et 30 % — déclarent avoir subi des maltraitances chez eux[14].

Le principal moteur qui pousse une femme (ou, éventuellement, une jeune fille mineure) à céder aux avances d'un trafiquant sont les perspectives d'une amélioration économique pour elle-même ou pour sa famille. D'après une enquête sur les pays d'origine du trafic sexuel, la plupart des victimes n'appartiennent à la classe la plus précaire dans le pays d'origine et les victimes tendent à être des femmes issues de pays où elles disposent d'une certaine liberté pour voyager ainsi que d'une certaine autonomie économique[77].

Il existe de nombreuses entreprises factices mais dont la présentation est suffisamment réaliste pour convaincre des personnes de se présenter pour un poste. Certaines de ces prétendues sociétés sont connues pour servir de paravent à des activités illégales visant à piéger des victimes[78].

Les enfants sont exposés en raison de leurs fragilités : naïveté, taille et tendance à être aisément intimidés[2]. L'Organisation internationale du travail estime sur les 20,9 millions de personnes victimes de traite des êtres humains dans le monde (quel que soit l'activité), 5,5 millions sont des enfants[79]. En 2016, selon certaines estimations, environ 1 million d'enfants dans le monde sont victimes de trafic sexuel. Les victimes peuvent être aussi bien des filles que des garçons, même si les filles sont plus fréquemment ciblées : selon un rapport des Nations unies, 23 % des victimes de traite des êtres humains sont des filles et 7 % sont des garçons. Les petites filles victimes de traite risquent davantage de tomber dans l'esploitation sexuelle : le taux d'incidence chez elles correspond à 72 %, alors que chez les garçons il tombe à 27 %[80].

Aux États-Unis, selon le Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, il n'est pas nécessaire que la contrainte soit employées contre les enfants pour reconnaître leur statut de victime de trafic sexuel. La législation précise qu'un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans ; cependant, les peines sont aggravées si la victime a moins de 14 ans. Le Bureau of Justice Statistics (en) annonce que 100 000 enfants sont victimes de trafic sexuel, pourtant les tribunaux n'ont jugé que 150 affaires criminelles de trafic sexuel sur mineurs en 2011. Parmi ces 150 affaires criminelles, seules 81 condamnations ont été prononcées. De nombreux enfants victimes de traite des êtres humains sont aussi plus exposés au risque de tomber dans la prostitution, ce qui aux États-Unis constitue un délit dont doivent répondre les jeunes même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 18 ans[81].

Répercussions sur les victimes

Les personnes victimes de trafic sexuel subissent les conséquences sur leur santé que les femmes exploitées à des fins de travail forcé, les personnes victimes de violence familiale et les femmes migrantes[82]. De nombreux travailleurs du sexe contractent des infections sexuellement transmissibles (IST)[14]. D'après une enquête par la London School of Hygiene & Tropical Medicine, « parmi les femmes victimes de trafic que nous avons interrogées, une sur 23 estimait disposer d'informations suffisantes sur les IST ou sur le VIH au moment de quitter son domicile d'origine »[82]. Dépourvues de connaissances sur la santé sexuelle, les femmes victimes de trafic ne prennent pas forcément les précautions nécessaires pour s'en protéger ; elles contractent ces infections et leur conduite en matière de santé est médiocre par la suite[82].

Les répercussions sur la santé mentale vont de la dépression à l'anxiété voire au Trouble de stress post-traumatique en raison des maltraitances et des violences infligées par les proxénètes ou par les clients[14]. Confrontées à cette détresse, de nombreuses victimes développent des addictions à l'alcool ou aux drogues et adoptent des conduites dangereuses[14]. En outre, les trafiquants contraignent souvent les victimes d'exploitation sexuelle, encore enfants ou adolescentes, à prendre de l'alcool ou des drogues[2]. De nombreuses victimes recourent à ces produits pour survivre à leurs problèmes ou pour y échapper, ce qui favorise la recrudescence des addictions dans cette population[2]. Dans une enquête longitudinale de 30 ans, J. Potterat et al. concluent que l'espérance de vie moyenne des femmes piégées dans la prostitution au Colorado n'atteint que 34 ans[14].

Mesures de santé publique

Interventions des professionnels de santé

De nombreuses initiatives de santé publique sont instaurées pour identifier les victimes du trafic sexuel. Même si peu de métiers sont susceptibles de rencontrer des victimes de trafic sexuel, les professionnels de santé forment une exception car ils présentent une probabilité plus élevée d'entrer en contact avec des personnes qui sont encore prisonnières[83]. Aux États-Unis, le National Human Trafficking Resource Center (géré par le Polaris Project) fournit des conseils pour aider les professionnels de la santé à identifier les victimes de trafic sexuel. Le Centre propose des indices permettant de soupçonner l'existence d'une traite d'êtres humains (ex : récits incohérents ou préparés d'avance, réticence à répondre aux questions sur la maladie ou la blessure, etc) ainsi que des indices pour identifier le trafic sexuel[84]. En outre, le réseau des Centres a élaboré un ensemble de protocoles à suivre, en milieu médical, face à une victime potentielle ou avérée. Le protocole vise à offrir à ceux qui interagissent avec ces patients un guide détaillé sur les procédures devant une victime potentielle de trafic sexuel[85]. Les professionnels de santé ont aussi accès à une boîte à outils, la HEAL Trafficking and Hope for Justice Protocol Toolkit[86], disponible pour les soignants, les travailleux sociaux, les conseillers en santé mentale, les infirmières et d'autres métiers.

Toujours aux États-Unis, les Centers for Disease Control ont établi de nouveaux champs pour recueillir des données via l'International Classification of Diseases (ICD) pour mieux identifier et catégoriser les cas de trafic sexuel. Ces nouveaux champs correspondent à des codes dans l'ICD-10-CM : ils sont caractérisés dans les codes T et Z, qui proposent des classifications sur les cas soupçonnés ou avérés de trafic sexuel[87].

Aux États-Unis, 87,8 % des victimes de trafic sexuel se sont trouvées en contact avec des professionnels de santé, soit pendant soit après la période où elles subissent l'exploitation. Le , l'Office on Trafficking in Persons (qui appartient au département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis) obtient le vote de la loi SOAR (Stop, Observe, Ask, and Respond) dans le cadre du Health and Wellness Act de 2018[88]. Il s'agit d'un programme de formation pour doter les professionnels du bagage nécessaire à l'identification des victimes de la traite des êtres humains.

En 2014, l'American Medical Women's Association (en) (AMWA) lance le programme Physicians against the trafficking of humans (PATH) pour encourager la profession médicale à se sensibiliser à la traite des êtres humains[89].

Les travailleurs sociaux s'appuient sur trois tactiques principales pour soutenir les victimes de trafic sexuel : angle écologique, angle basé sur les points forts, angle de la victime[90]. Dans l'approche écologique, le travailleur social évalue le contexte et les objectifs pour réintégrer la communauté. En examinant l'impact des systèmes judiciaires et médicaux auprès des victimes, les travailleurs sociaux peuvent les aider à prospecter de futurs métiers, ce qui leur procurera un statut légal et leur permettra de retrouver leur famille. L'approche fondée sur les points forts vise à bâtir une relation de confiance avec le travailleur social pour développer des aptitudes d'autonomie. Enfin, dans l'approche centrée sur la victime, le travailleur social prévoit des services et des perspectives d'avenir qui correspondent aux besoins individuels de la victime. Ces services sont élaborés depuis le point de vue de la victime. Les trois méthodes se sont montrées efficaces pour favoriser le rétablissement des victimes de trafic sexuel[90].

Faciliter les interventions en analysant les tactiques de contrôle

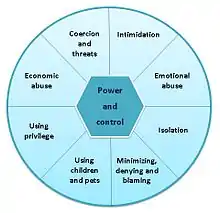

Les trafiquants sexuels exercent différents méthodes pour s'assurer un contrôle sur leurs victimes, comme les menaces, les agressions physiques et sexuelles, la confiscation de documents légaux nécessaires au voyage et à l'immigration, ainsi que des menaces contre la famille des victimes[91]. L'université du Minnesota à Duluth a publié une « roue du pouvoir et du contrôle » afin de mieux cibler les interventions relatives aux abus familiaux[92]. Cette roue identifie huit mécanismes principaux pour dominer les victimes, comme l'intimidation, la violence psychologique, l'isolement, le refus, les culpabilisation, la minimisation, les agressions sexuelles, les agressions physiques, l'abus de position d'autorité, l'exploitation économique, la coercition et les menaces. Le développement de cette roue est motivé par la volonté de conseiller et d'informer les groupes de soutien aux victimes de trafic sexuel. Elle décompose les stratagèmes utilisés contre les victimes afin que le cycle de la violence soit exprimé de façon visuelle, puis enrayé.

Lutte contre le trafic sexuel

Histoire de la législation internationale

La pression internationale pour juguler la traite des femmes et des enfants prend une place de plus en plus importante dans le mouvement de réformes (en) sociales présent aux États-Unis et en Europe vers la fin du XIXe siècle. La législation internationale sanctionnant le trafic des femmes et enfants aboutit à la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches en 1904[93]. Ce traité est modifié en 1910 avec la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches. Le philanthrope américain John D. Rockefeller finance les premiers travaux de recherche internationaux sur le sujet via l'American Bureau of Social Hygiene. La Société des nations, fondée en 1919, prend la tête de la coordination internationale des législations visant à abolir la traite des femmes et des enfants. En 1921 se tient la conférence internationale sur la traite des Blanches ; y assistent les 34 pays qui ont ratifié le traité de 1904[94]. La SDN soutient la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants en 1921. En 1923, un comité est chargé d'enquêter sur la traite des êtres humains dans 28 pays ; les membres s'entretiennent avec environ 5 000 informateurs et passent deux ans à analyser les données avant de remettre un rapport final. Celui-ci constitue le premier rapport formel sur la traite des femmes et des enfants émis par un organisme officiel[94].

Les efforts de lutte contre le trafic sexuel sont souvent associés à la lutte contre la prostitution ; toutefois, cette association soulève souvent des problèmes concernant les recours juridiques dont disposent les victimes. Si — en théorie du moins — les personnes prostituées exercent leur activité de leur plein gré, les victimes de trafic y sont contraintes. De nombreux États, conscients de ce fait, ont adopté des législations qui, dans leurs dispositions relatives à la prostitution, exemptent de poursuites des victimes de trafic sexuel ; néanmoins, de nombreuses victimes n'en bénéficient pas, par manque d'information en matière juridique et en raison de préjugés systémiques[95]. Ainsi, les victimes de trafic sexuel s'exposent souvent aux poursuites pénales quand elles alertent les autorités sur leurs problèmes.

Jane Addams, qui fait partie des principales réformatrices de l'ère progressiste, publie en 1912 A New Conscience and an Ancient Evil, où elle développe les concepts, encore récents, de la traite des Blanches et du travail du sexe. Aux côtés d'autres militants, elle combat pour que les personnes contraintes à la prostitution soient reconnues comme victimes d'esclavage sexuel ; elle estime que tout travail du sexe s'inscrit dans l'exploitation des femmes par des hommes plus puissants. Elle pense aussi qu'en abolissant la traite des Blanches, le mouvement en faveur du droit de vote des femmes aux États-Unis gagnerait de nouvelles partisanes. Aux États-Unis, le Mann Act de 1910 s'attaque en partie au problème (voir Histoire de l'esclavage sexuel aux États-Unis).

Nations unies

Le premier protocole international visant à remédier à l'esclavage sexuel est la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, établie en 1949 par l'Organisation des Nations unies[96]. Cette convention s'aligne sur la conception abolitionniste du trafic sexuel, le considérant incompatible avec la « avec la dignité et la valeur de la personne humaine ». Cette convention n'est pas ratifiée par l'intégralité des pays mais elle entre en vigueur en 1951. Ces premières mesures conduisent, en 2000, à la Convention de Palerme, qui concerne également le trafic illicite de personnes. Ces instruments légaux forment les composantes du droit international en matière de traite des êtres humains.

En 2012, l'ONU rapporte que les filles composent jusqu'à deux tiers de la totalité des enfants victimes de traite. Sur la totalité des victimes identifiées, les filles comptent pour 15 % à 20 % et les garçons environ 10 %. Ce rapport de l'ONU se fonde sur les données officielles recueillies dans 132 pays[97]. En 2013, l'ONU adopte une résolution pour créer la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'être humains[98] - [99]. La première journée a lieu le et se tient le même jour, chaque année, depuis lors[98].

Parmi les traités internationaux, figure la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, entrée en vigueur en 1964.

États-Unis

En 1910, le Congrès des États-Unis adopte une loi pour lutter contre la traite des Blanches, connue sous le nom de Mann Act, qui pénalise le transport de femmes entre États à des fins de « prostitution, de débauche ou pour d'autres desseins immoraux ». Son principal objectif déclaré est de juguler la prostitution, l'immoralité et la traite des êtres humains, surtout quand elle vise la prostitution, mais l’ambiguïté du terme « immoralité » a, dans les faits, criminalisé le mariage « interracial » et a interdit aux femmes seules de traverser les frontières pour commettre des actes réprouvés par la morale. En 1914, parmi les femmes arrêtées en vertu du Mann Act car elles ont traversé une frontière entre États, 70 % des défenderesses sont accusées de prostitution volontaire. La représentation des esclaves sexuelles évolue : au lieu de femmes blanches, la population les voit comme des femmes réduites en esclavage venues de pays où règne une grande pauvreté. Les législateurs américains commencent alors à adopter des lois pour empêcher les étrangers d'entrer sur le sol national afin d'enrayer le problème. C'est ainsi que sont votées les lois Emergency Quota Act en 1921, Immigration Act of 1924 pour réduire l'entrée des migrants venus d'Europe et d'Asie sur le territoire américain. Après l'établissement de ces restrictions dans les années 1920 (assouplies par Immigration and Nationality Act of 1952 (en) et l'Immigration and Nationality Act of 1965), la traite des êtres humains n'est plus vue comme un problème majeur jusqu'aux années 1990[100].

Vers la fin du mandat de Bill Clinton, le Congrès vote la loi Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 (TVPA), qui vise à lutter contre la traite des êtres humains dans son ensemble[16]. Sous l'administration Bush, la lutte contre le trafic sexuel dans le cadre du TVPA devient une priorité : participer à la traite ou au trafic sexuel est assimilé à un esclavage contemporain[16]. Le TVPA propose une gamme de services aux victimes de traite ou de trafic sexuel, renforce les capacités de poursuites contre les trafiquants en incitant les victimes à coopérer, renforce l'éducation sur la traite et dote les organismes d'application des lois d'une formation spécifique pour identifier ce type de crime[6] - [18] - [21]. Le TVPA peut aussi collecter des fonds pour les soins aux victimes de trafic afin de les pourvoir de refuges, d'alimentation, de formation et de prêts. Le TVPA instaure aussi deux conditions pour qu'un migrant puisse bénéficier du T visa : d'abord, le migrant doit prouver qu'il est victime de traite ; ensuite, il doit accepter de coopérer avec les autorités pour assigner en justice les trafiquants. Il existe des objections sur la charge de la preuve qui pèse sur les plaignants[21]. En février 2020, le Département de la Justice des États-Unis crée un centre d'appel pour les victimes de traite : la Trafficking in Persons and Worker Exploitation Task Force hotline ; ce dispositif a permis d'ouvrir davantage de dossiers judiciaires sur la traite des êtres humains[16]. En 2001 ouvre l'Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons[16]. Le TVPA est plusieurs fois amendé pour améliorer son efficacité contre les trafiquants[18] - [16]. Le Département d'État des États-Unis publie chaque année un Rapport sur le trafic des personnes, qui recense les progrès des États-Unis et d'autres pays dans la lutte pour démanteler les réseaux de trafiquants d'être humains, arrêter leurs membres et soutenir les victimes[16] - [101] - [102] - [103].

Au niveau des différents États, les législations contre le trafic sexuel varient dans leurs définitions et leurs angles[21]. La législation californienne offre une protection juridique aux femmes pour qu'elles puissent choisir leur voie hors des circuits pénaux et trouver des ressources sur le plan civil[22]. Au Connecticut, en plus des lois protectrices pour les victimes mineures de trafic sexuel, l'État met l'accent sur l'information auprès des employés dans l'industrie hôtelière afin qu'ils soient en mesure d'identifier le trafic sexuel[21].

En juillet 2019, le Federal Bureau of Investigation (FBI) mène une opération sur un mois pour déceler et arrêter les trafiquants sexuels et récupérer les enfants qui en sont victimes. Plus de 100 enfants victimes de trafic sexuel sont sauvés sur le territoire national à travers cette initiative appelée Operation Independence Day. En outre, 67 personnes soupçonnées de participer au trafic sont arrêtées[104].

Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe a complété son dispositif avec la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels signée en 2007. La Convention entre en vigueur le [105]. En novembre 2020, la Convention est ratifiée par 47 États (l'Irlande a signé mais pas encore ratifié)[106]. Cette Convention vise à proposer un cadre pour un système de surveillance autonome et efficace qui tient les États membres pour responsables des mesures destinées à juguler la traite des êtres humains et à offrir une protection aux victimes[107]. Afin de surveiller l'application de la Convention, le COE a fondé un groupe spécifique : le Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)[108].

Autres mesures gouvernementales

Les divers gouvernements prennent des mesures variées pour lutter contre la traite des êtres humains[109]. Certaines politiques peuvent se présenter sous la forme de :

- nouvelles législations pour pénaliser la traite des êtres humains ;

- coopérations entre les organismes d'application des lois et les organisations non gouvernementales ;

- favoriser la sensibilisation envers le problème.

Trois leviers peuvent être utilisés pour sensibiliser au problème. En premier, les gouvernements peuvent sensibiliser les victimes potentielles, surtout dans les pays où la traite des êtres humains est présente. Deuxièmement, le gouvernement peut sensibiliser dans les rangs de la police, des travailleurs sociaux et des agents de l'immigration pour qu'ils disposent des informations nécessaires pour réagir avec efficacité quand ils rencontrent un problème de traite. Enfin, dans les pays où la prostitution est légale ou semi-légale, le gouvernement peut sensibiliser les clients de la prostitution pour qu'ils soient attentifs aux indices laissant soupçonner un problème de traite. En général, les modes de sensibilisation passent par la télévision, des films documentaires, des communications par Internet et des affiches[110].

Inactions et politiques inefficaces

De nombreux pays ont reçu des critiques quant à leur inaction, ou à l'inefficacité de leurs actions. Ces critiques portent sur l'incapacité des gouvernements à identifier correctement les victimes de la traite et à les protéger, sur leur adoption de politiques migratoires qui risquent à terme d'infliger une double peine aux victimes de traite, y compris en les expulsant, et sur leurs actions inefficaces pour favoriser la protection des populations vulnérables qui risquent de tomber aux mains des trafiquants[111] - [112]. Les critiques ont particulièrement ciblé les réticences de certains pays à juguler la traite des êtres humains si elle ne concerne pas l'exploitation sexuelle[113] - [114] - [115].

Effets pervers de certaines législations

Des études sur le travail du sexe et la lutte contre le trafic sexuel (à savoir les politiques pour lutter contre ce trafic et aide les victimes) ont suscité des objections : certaines mesures nationales et internationales, certaines stratégies d'application des lois et certains efforts des militants en faveur des personnes victimes de trafic sexuel et des travailleurs du sexe présentent un risque d'effets pervers. Ainsi, quand les États-Unis ont assigné le Japon dans la catégorie de niveau 2 selon le Rapport sur le trafic des personnes en 2004[116], le gouvernement japonais a durci les procédures pour l'octroi d'un visa d'artiste (entertainer visa), que les migrants demandent parfois pour travailler dans des organisations de l'industrie du sexe[117]. Or, les nouvelles réglementations ont fourni à des tiers l'occasion d'exploiter des migrants tout en limitant les droits des migrants à quitter leur employeur si les conditions de travail sont médiocres ou en imposant des pratiques restrictives, comme la confiscation des passeports[118] - [117]. Dans certains pays, les agents chargés de l'application des lois font l'objet de critiques car ils incitent les travailleurs du sexe, y compris ceux qui ne sont pas victimes de trafic, à se déclarer victimes de trafic pour échapper aux peines de prison s'ils sont accusés de prostitution[34].

Organisations non gouvernementales

De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) interviennent sur le problème du trafic sexuel. Il existe des organisations dirigées par des survivants et survivantes du trafic sexuel, et qui visent à proposer des services aux victimes d'exploitation, comme Girls Educational and Mentoring Services fondée par Rachel Lloyd en 1998.

L'une des ONG majeures est International Justice Mission (IJM), basée aux États-Unis. Cette organisation confessionnelle vise à secourir les victimes de traite des êtres humains[119]. IJM reçoit plus de 900 000 dollars de la part du gouvernement américain[120].

Les ONG, en général très bien intentionnées dans la lutte contre le trafic sexuel, sont souvent financées depuis les pays occidentaux pour agir dans des lieux où la culture est très différente. D'après certaines enquêtes, les employés d'ONG occidentales mettent du temps pour s'adapter à la culture de la communauté où les services sont proposés. Ce décalage provoque souvent un manque de connexion entre les ONG et les communautés locales. Les employés des ONG sont chargés de relayer le récit des personnes victimes de trafic sexuel. Or, cette situation induit souvent une structure hiérarchique : les voix les ONG occidentales semblent plus légitimes que celles des personnes qu'elles aident. Finalement cette position renforce la notion essentialisante que les femmes du Tiers monde seraient « arriérées »[113] - [121] - [122].

Le Japon représente une plaque tournante du trafic sexuel. Au cours de l'histoire japonaise, le travail du sexe était légal. Le gouvernement rencontre donc des difficultés à distinguer les prestations sexuelles légales de celles qui ne le sont pas. Les ONG s'efforcent d'aider les pays qui peinent à séparer les deux catégories mais elles sont peu soutenues, à l'échelle nationale, sur le territoire japonais[123].

Campagnes et initiatives

Les campagnes d'information sont « des efforts, dirigés et financés par les gouvernements pour communiquer au public, ou à un segment du public, afin d'obtenir un certain résultat dans les pratiques »[121] - [124].

En 1994 est fondée la Global Alliance Against Traffic in Women pour lutter contre la traite des femmes sous quelque forme que ce soit. Cette alliance compte plus de 100 ONG agissant en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, aux Caraïbes et en Amérique du Nord.

Au cours des dix dernières années, l'Espagne a connu une forte hausse du trafic sexuel. Face à cette crise, des mouvements sociaux, des associations et des institutions gouvernementales ont adopté certains dispositifs comme le Deuxième Plan National contre le Trafic Sexuel ainsi que des lois pour lutter contre le trafic sexuel. Des chercheurs ont examiné ces campagnes de lutte contre le trafic sexuel en Espagne entre 2008 et 2017 : nombre d'entre elles valorisent le récit des victimes, présentées comme faibles et vulnérables, au lieu de se focaliser sur le crime du trafic sexuel lui-même et sur le système économique qui lui permet de prospérer. D'après les chercheurs, cette présentation des récits privent les victimes de leur autonomie en insistant sur leur vulnérabilité et leur innocence. Selon les chercheurs, les carences en termes d'information entravent la réussite de ces campagnes. En effet, ces campagnes diffusent des chiffres vertigineux sur les femmes victimes d'exploitations sexuelle mais elles ne dégagent pas les mécanismes qui favorisent le développement du trafic[125].

Si la mondialisation a favorisé l'émergence de nouvelles technologies susceptibles de concourir au trafic sexuel, d'autres technologies peuvent aussi se développer pour soutenir la lutte contre ce trafic. D'après une étude sur les petites annonces en ligne autour du Super Bowl, plusieurs rapports montrent que le trafic sexuel augmente dans les années qui le précèdent[126]. En amont du Super Bowl qui s'est tenu à Dallas en 2011, la version locale du site Backpage a connu une hausse de 136 % des messages déposés dans la catégorie « annonces pour adultes » le dimanche de la coupe. Or, le dimanche est habituellement le jour où paraissent le moins d'annonces pour adultes. Des chercheurs ont analysé les termes les plus significatifs de ces petites annonces en ligne et ont découvert que les expressions les plus fréquentes laissent penser que de nombreuses escort du pays se rendaient à Dallas pour l'évènement sportif. Malgré l'agitation médiatique sur une prétendue hausse du trafic sexuel pendant le Super Bowl, les chercheurs et les militants anti-trafic estiment qu'il s'agit d'un mythe et que, même si le marché de la prostitution monte légèrement pendant des évènements d'envergure, le trafic sexuel est un problème présent à longueur d'année[127] - [128].

Place des hommes et des garçons dans la lutte mondiale contre le trafic sexuel

Le manque de dialogue, de soutien moral et d'aide juridique ou sociale, joint aux carences des travaux universitaires sur l'exploitation sexuelle des hommes et des garçons, s'inscrivent dans un discours social plus vaste concernant la sexualité des hommes, leur domination et leur comportement. Les représentations diffusées par les médias sur la masculinité et la domination sexuelle concourent à nourrir le préjugé voulant que les hommes et garçons ne puissent être des victimes, y compris en matière de délinquance sexuelle. Le manque de connaissance et d'attention du public sur la victimation des hommes et de garçons se manifeste de façon flagrante dans la qualité des services proposés et dans l'encadrement légal dont bénéficient les hommes ou garçons victimes de trafic sexuel[129]. Certains experts évoquent l'« impression de débrouillardise et de résistance des jeunes gens » : elle représente un frein puissant aux démarches des hommes et garçons cherchant un appui contre des sévices sexuels et elle décourage l'émergence de services inclusifs envers eux dans la lutte contre le trafic[130]. Dans les quelques réseaux présents pour les hommes ou garçons victimes de trafic, les fragilités spécifiques des différentes populations issues de diverses régions du monde — s'agissant de leur nationalité, de leur statut de migrant, de leur orientation sexuelle, de leur usage des drogues, de leur statut socio-économique, de leur santé, situation familiale, etc — sont rarement prises en compte, ce qui laisse de nombreuses personnes hors du champ de l'aide. Les hommes ou garçons victimes de trafic sexuel portent un double fardeau : l'homosexualité et, au sens large, le travail du sexe. Ce fardeau impose des obstacles très difficiles aux hommes ou garçons qui cherchent de l'aide ou même qui souhaitent s'organiser de façon autonome. Selon certains chercheurs, les hommes ou garçons victimes de trafic subissent aussi davantage de violences policières que leurs homologues féminines[131].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sex trafficking » (voir la liste des auteurs).

- (en) Siddharth Kara, Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery, Columbia University Press, (ISBN 9780231139618, lire en ligne)

- (en) Gretchen Hammond et Mandy McGlone, « Entry, Progression, Exit, and Service Provision for Survivors of Sex Trafficking: Implications for Effective Interventions », Global Social Welfare, vol. 1, no 4, , p. 157-168 (DOI 10.1007/s40609-014-0010-0

), citing (en) Maria Beatriz Alvarez, Edward J. Alessi, « Human trafficking is more than sex trafficking and prostitution: implications for social work », Affilia, vol. 27, no 2, , p. 142-152 (DOI 10.1177/0886109912443763, S2CID 59404870)

), citing (en) Maria Beatriz Alvarez, Edward J. Alessi, « Human trafficking is more than sex trafficking and prostitution: implications for social work », Affilia, vol. 27, no 2, , p. 142-152 (DOI 10.1177/0886109912443763, S2CID 59404870) - (en) « ILO 2012 Global estimate of forced labour - Executive summary », International Labour Organization (consulté le )

- Odhiambo, Agnes & Barr, Heather. (2 Aug 2019). "Opinion:Trafficking survivors are being failed the world over." Al Jazeera website Retrieved 4 August 2019.

- International Labour Organization. (19 septembre 2017). Press Release:40 million in modern slavery and 152 million in child labour around the world. International Labour Organization website Retrieved 4 August 2019.

- (en) Susan Tiefenbrun, « The Saga of Susannah A U.S. Remedy for Sex Trafficking in Women: The Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 », Utah Law Review, vol. 107,

- Daffron, Joshua W. (Dec 2011). "Combating Human Trafficking: Evolution of State Legislation and the Policies of the United Kingdom and France." Thesis, M.A. Monterey, Calif.:Department of National Security Affairs. Naval Postgraduate School. Defense Technical Information Center website Retrieved 2 December 2018.

- Tiziana Luise. (2005). “Are human rights becoming burdensome for our economies? The role of slavery-like practices in the development of world economics and in the context of modern society,” Rivista Internazionale Di Scienze Sociali, 113(3): 473.

- "Human Trafficking by the Numbers". (January 7, 2017). Human Rights First website Retrieved 2 December 2018.

- (en) Michelle Madden Dempsey, Carolyn Hoyle et Mary Bosworth, « Defining Sex Trafficking in International and Domestic Law: Mind the Gaps », Emory International Law Review, vol. 26, no 1,

- (en) « United Nations Treaty Collection »

- United Nations, « Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants »,

- « L’Assemblée générale adopte le Plan d’action mondial de l’ONU contre la traite des personnes dont l’évaluation de sa mise en œuvre aura lieu en 2013 », sur un.org, .

- (en) Candace Lew, « Sex Trafficking of Domestic Minors in Phoenix, Arizona: A Research Project », (consulté le )

- (en) « Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 », sur U.S. Department of State (consulté le )

- (en) Susan W. Tiefenbrun, « Updating the Domestic and International Impact of the U.S. Victims of Trafficking Protection Act of 2000: Does Law Deter Crime? », Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 38, no 2, , p. 249–280

- (en) Jacquelyn Monroe, « Women in Street Prostitution: The Result of Poverty and the Brunt of Inequity », Journal of Poverty, vol. 9, no 3, , p. 69–88 (ISSN 1087-5549, DOI 10.1300/J134v09n03_04, S2CID 143535787)

- (en) J Elrod, « Filling the Gap: Refining Sex Trafficking Legislation to Address the Problem of Pimping », Vanderbilt Law Review, vol. 3, , p. 961–996

- (en) D. A. Gibbs, J. L. Walters, A. Lutnick, S Miller et M Kluckman, « Services to Domestic Minor Victims of Sex Trafficking: Opportunities of Engagement and Support », Children and Youth Services Review, vol. 54, , p. 1–7 (DOI 10.1016/j.childyouth.2015.04.003)

- (en) J M Greene, S T Ennett et C L Ringwalt, « Prevalence and correlates of survival sex among runaway and homeless youth », American Journal of Public Health, vol. 89, no 9, , p. 1406–1409 (ISSN 0090-0036, PMID 10474560, PMCID 1508758, DOI 10.2105/AJPH.89.9.1406)

- (en) K. M. Forbes, « Highways and Byways: Following Connecticut's Path in Creating Holistic Domestic Sex Trafficking Laws in Indiana », Indiana Law Review, vol. 51, , p. 499–523 (DOI 10.18060/4806.1195

)

) - (en) S Cavalieri, « Between Victim and Agent: A Third-Way Feminist Account of Trafficking for Sex Work », Indiana Law Journal, vol. 86, no 4, , p. 1409–1458

- "Sex Trafficking of Women in the United States." International Sex Trafficking of Women & Children: Understanding the Global Epidemic, by Leonard Territo, Looseleaf Law Publications, Inc., 2015, p. 1–13.

- (en-US) « What We Know About How Child Sex Trafficking Happens », sur polarisproject.org, (consulté le )

- (en) Kimberly Kotrla, « Sex Trafficking of Minors in the U.S.: Implications for Policy, Prevention and Research », Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk, vol. 2, (lire en ligne)

- (en) nancy.cao, « UNODC – Human Trafficking », sur unodc.org (consulté le )

- (en) diana.teixeira, « FAQs », sur unodc.org (consulté le )

- (en) SHELDON X. ZHANG, MICHAEL W. SPILLER, BRIAN KARL FINCH et YANG QIN, « Estimating Labor Trafficking among Unauthorized Migrant Workers in San Diego », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 653, , p. 65–86 (DOI 10.1177/0002716213519237, JSTOR 24541775, S2CID 145801614)

- (en-US) « Major Forms of Trafficking in Persons », sur U.S. Department of State (consulté le )

- (en) Jay Levy et Pye Jakobsson, « Abolitionist feminism as patriarchal control: Swedish understandings of prostitution and trafficking », Dialectical Anthropology, vol. 37, no 2, , p. 333–340 (ISSN 0304-4092, DOI 10.1007/s10624-013-9309-y, S2CID 143964789)

- (en) Ronald Weitzer, « Researching Prostitution and Sex Trafficking Comparatively », Sexuality Research and Social Policy, vol. 12, no 2, , p. 81–91 (ISSN 1553-6610, DOI 10.1007/s13178-014-0168-3, S2CID 14338143)

- (en) Elizabeth Reeves, « A Synthesis of the Literature on Trauma-Informed Care », Issues in Mental Health Nursing, vol. 36, no 9, , p. 698–709 (ISSN 0161-2840, PMID 26440873, DOI 10.3109/01612840.2015.1025319, S2CID 36312879)

- (en) J Outshoorn, « The Political Debates on Prostitution and Trafficking of Women », Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, vol. 12, no 1, , p. 141–155 (DOI 10.1093/sp/jxi004, S2CID 144674778)

- (en) Hoang, Kimberly Kay, Dealing in desire : Asian ascendancy, Western decline, and the hidden currencies of global sex work, Oakland, California, (ISBN 9780520960688, OCLC 899739300)

- (en) Dominique Roe-Sepowitz, « A Six-Year Analysis of Sex Traffickers of Minors: Exploring Characteristics and Sex Trafficking Patterns », Journal of Human Behavior in the Social Environment, vol. 29, no 5, , p. 608–629 (DOI 10.1080/10911359.2019.1575315, S2CID 150678437)

- (en-US) « What We Know About How Child Sex Trafficking Happens », sur polarisproject.org, (consulté le ).

- (en) « Shared Hope International: Rapid Assessment ».

- (en) « Human Trafficking and the Internet* (*and Other Technologies, too) – Judicial Division » (consulté le ).

- (en) « Truckers Take The Wheel In Effort To Halt Sex Trafficking », sur NPR.org (consulté le ).

- (en) « How the internet and social media impact sex trafficking », (consulté le ).

- (en) Amanda Walker-Rodriguez et Rodney Hill, « Human Sex Trafficking », sur FBI Law Enforcement Bulletin, (consulté le ).

- (en) Alyson Warhurst, Cressie Strachan, Zahed Yousuf et Siobhan Tuohy-Smith, « Trafficking A global phenomenon with an exploration of India through maps » [PDF], Maplecroft, (consulté le ), p. 51.

- (en) « Research based on case studies of victims of trafficking in human beings in 3 EU Member States, i.e. Belgium, Italy and The Netherlands » [archive du ], Commission of the European Communities, DG Justice & Home Affairs, (consulté le ).

- (en) « Media Conference for Announcing Role of Dewi Hughes 28 May 2003 » [archive du ] (consulté le ).

- (en) « Rapid Assessment on Domestic Minor Sex Trafficking », Shared Hope, (lire en ligne).

- (en-US) « National Gang Report 2015 », sur Federal Bureau of Investigation (consulté le )

- Hinds, Madison, Rankin et Warren Counties, « Rapid Assessment on Domestic Sex Trafficking » [PDF].

- (en) « Innocence Lost: Gangs and Sex Trafficking | National Sexual Violence Resource Center (NSVRC) » [archive du ], sur nsvrc.org (consulté le )

- (en) Guiomar Merodio, « They Are Not Romeo Pimps, They Are Traffickers: Overcoming the Socially Dominant Discourse to Prevent the Sex Trafficking of Youth », Qualitative Inquiry, vol. 26, nos 8–9, , p. 1010–1018 (DOI 10.1177/1077800420938881, S2CID 225543856)

- (en) Laura Lederer, « Sold for Sex: The Link between Street Gangs and Trafficking in Persons », The Protection Project Journal of Human Rights and Civil Society.

- (en) « Gang – Involved Sex Trafficking », National Human Trafficking Hotline, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Jan Fox, « Into Hell: Gang-Prostitution of Minors », Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice, vol. 20, (lire en ligne)

- (en) Jennifer Cole, « Service Providers' Perspectives on Sex Trafficking of Male Minors: Comparing Background and Trafficking Situations of Male and Female Victims », Child and Adolescent Social Work Journal, vol. 35, no 4, , p. 423–433 (DOI 10.1007/s10560-018-0530-z, S2CID 148667127, lire en ligne)

- (en) Ginny Sprang, « Familial Sex Trafficking of Minors: Trafficking Conditions, Clinical Presentation, and System Involvement », Journal of Family Violence, vol. 33, no 3, , p. 185–195 (DOI 10.1007/s10896-018-9950-y, S2CID 3548896)

- (en) « Forced Marriage in the United States – Human Trafficking CenterHuman Trafficking Center », sur humantraffickingcenter.org

- (en) Siddharth Kara, Sex Trafficking: An Overview, New York, Columbia University Press, , 1–44 p. (ISBN 9780231139618)

- Brock, J. Brock, M. (Director). (2013). Red Light, Green Light [Video file]. Media Education Foundation.

- (en) « IJM Seeks to End Cybersex Trafficking of Children and #RestartFreedom this Cyber Monday and Giving Tuesday », sur PR Newswire,

- (en) « Cybersex Trafficking », sur IJM,

- (en) « Cyber-sex trafficking: A 21st century scourge », sur CNN,

- (en) « Senator warns of possible surge in child cybersex traffic », sur The Philippine Star,

- (en) « Duterte's drug war and child cybersex trafficking », sur The ASEAN Post,

- (en) « Norwegian national, partner nabbed; 4 rescued from cybersex den », sur Manila Bulletin,

- (en) « Cheap tech and widespread internet access fuel rise in cybersex trafficking », sur NBC News,

- (en) « Senate to probe rise in child cybersex trafficking », sur The Philippine Star,

- (en) « Global taskforce tackles cybersex child trafficking in the Philippines », sur Reuters,

- (en) « Webcam slavery: tech turns Filipino families into cybersex child traffickers », sur Reuters,

- (en) « How the internet fuels sexual exploitation and forced labour in Asia », sur South China Morning Post,

- (en) « 1st Session, 42nd Parliament, Volume 150, Issue 194 », sur Senate of Canada,

- (en) « Cybersex trafficking spreads across Southeast Asia, fuelled by internet boom. And the law lags behind », sur South China Morning Post,

- (en) « Ethics – Forced Marriages: Introduction », sur bbc.co.uk

- (en) « Forced and servile marriage in the context of human trafficking », sur aic.gov.au,

- (en) « Child Trafficking for Forced Marriage » [archive du ] (consulté le )

- (en) « Forced Marriage and the Many Faces of Human Trafficking », sur theahafoundation.org

- (en) « Child Marriages: 39,000 Every Day – More than 140 million girls will marry between 2011 and 2020 », sur un.org, (consulté le )

- (en) « The Victims », sur traffickingresourcecenter.org, National Human Trafficking Resource Center, (consulté le )

- (en) Smriti Rao et Christina Presenti, « Understanding Human Trafficking Origin: A Cross-Country Empirical Analysis », Feminist Economics, vol. 18, no 2, , p. 231–263 [233–234] (DOI 10.1080/13545701.2012.680978, S2CID 154067551)

- (en) « Sex Trafficking », sur Polaris, (consulté le )

- (en) ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology, Genève, International Labour Office, (ISBN 9789221264125, lire en ligne), p. 14

- (en) Jordan Greenbaum, « A Public Health Approach to Global Child Sex Trafficking », Annual Review of Public Health, vol. 41, , p. 481–497 (PMID 32237991, DOI 10.1146/annurev-publhealth-040119-094335

)

) - (en) Kimberly Mehlman-Orozco, « Safe Harbor Legislation for Juvenile Victims of Sex Trafficking: A Myopic View of Improvements in Practice », Social Inclusion, vol. 3, , p. 52–62 (DOI 10.17645/si.v3i1.56

)

) - (en) Cathy Zimmerman, « The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents: Findings from a European study », London School of Hygiene & Tropical Medicine,

- (en) « Educating Healthcare Professionals on Human Trafficking », Pediatric Emergency Care, (PMCID 4392380)

- (en) « What to look for in a healthcare setting », National Human Trafficking Hotline, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Framework for a Human Trafficking Protocol in Healthcare settings », National Human Trafficking Hotline, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « HEAL Trafficking » (consulté le )

- (en) « CDC Adds New Human Trafficking Data Collection Fields for Healthcare Providers », National Human Trafficking Hotline, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « SOAR to Health and Wellness Act », Energy and Commerce Committee, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Physicians Against Trafficking of Humans », AWMA, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Noël Busch-Armendariz, Maura Busch Nsonwu et Laurie Cook Heffron, « A kaleidoscope: The role of the social work practitioner and the strength of social work theories and practice in meeting the complex needs of people trafficked and the professionals that work with them », International Social Work, vol. 57, no 1, , p. 7–18 (ISSN 0020-8728, DOI 10.1177/0020872813505630, S2CID 145455649)

- Modèle:Articl

- (en) « What is the Duluth Model? », Domestic Abuse Intervention Program, (lire en ligne, consulté le )

- « Chapitre VII. Traite des êtres humains. 8. Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de "Traite des Blanches" », sur treaties.un.org, Paris, .

- (en) Nitzka Berkovitch, From Motherhood to Citizenship: Women's Rights and International Organizations, JHU Press, (ISBN 9780801860287), p. 75

- (en) Alyssa M. Barnard, « "the Second Chance They Deserve": Vacating Convictions of Sex Trafficking Victims », Columbia Law Review, vol. 114, no 6, , p. 1463–1501 (JSTOR 23932264)

- « Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui », sur Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

- « Rapport mondial sur la traite des personnes - 2012 », sur unodc.org.

- « Feminist Wire Daily Newsbriefs: U.S. and Global News Coverage » (consulté le )

- « Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains 30 juillet », sur un.org.

- Candidate, Jo Doezema PhD "Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women." Gender issues 18.1 (1999): 23–50.

- Soderlund, Gretchen. "Running from the rescuers: new US crusades against sex trafficking and the rhetoric of abolition." nwsa Journal 17.3 (2005): 64–87.

- Feingold, David A. "Human trafficking." Foreign Policy (2005): 26–32.

- (en) A. Horning, C. Thomas, A. M. Henninger et A. Marcus, « The Trafficking in Persons Report: a game of risk », International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, vol. 38, no 3, , p. 257–280 (DOI 10.1080/01924036.2013.861355, S2CID 167966846)

- (en) « Operation Independence Day », sur Federal Bureau of Investigation (consulté le )

- « Liste complète » (consulté le )

- (en) « Full list », sur Treaty Office

- (en) Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (lire en ligne)

- (en) « About GRETA », sur Council of Europe (consulté le )

- (en) « Cho, Seo-Young, Axel Dreher and Eric Neumayer (2011), The Spread of Anti-trafficking Policies – Evidence from a New Index, Cege Discussion Paper Series No. 119, Georg-August-University of Goettingen, Germany. » (consulté le )

- (en) « Global TV Campaign on Human Trafficking » [archive du ], UN Office on Drugs and Crime, (consulté le )

- (en) Denise Brennan et Sine Plambech, « Editorial: Moving Forward—Life after trafficking », Anti-Trafficking Review, no 10, (ISSN 2287-0113, DOI 10.14197/atr.201218101

)

) - (en) Sallie Yea, « Editorial: The politics of evidence, data and research in anti-trafficking work », Anti-Trafficking Review, no 8, (DOI 10.14197/atr.20121781

)

) - (en) Rutvica Andrijasevic et Nicola Mai, « Editorial: Trafficking (in) Representations: Understanding the recurring appeal of victimhood and slavery in neoliberal times », Anti-Trafficking Review, no 7, (DOI 10.14197/atr.20121771

)

) - (en) Marjan Wijers, « Purity, Victimhood and Agency: Fifteen years of the UN Trafficking Protocol », Anti-Trafficking Review, no 4, (DOI 10.14197/atr.20121544

)

) - (en) Elizabeth Bernstein, Brokered subjects : sex, trafficking, and the politics of freedom, Chicago, IL, (ISBN 9780226573632, OCLC 1022777061)

- (en-US) « Trafficking in Persons Report », sur state.gov (consulté le )

- (en) Parreñas, Rhacel Salazar., Illicit flirtations : labor, migration, and sex trafficking in Tokyo, Stanford, Calif., Stanford University Press, (ISBN 9780804778169, OCLC 763155680)

- (en) Cheng Sealing., On the move for love : migrant entertainers and the U.S. military in South Korea, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, (ISBN 9780812206920, OCLC 794700706)

- (en) Aziza Ahmed and Meena Seshu, « "We Have the Right Not to Be 'rescued'…"*: When Anti-Trafficking Programmes Undermine the Health and Well-Being of Sex Workers », Anti Trafficking Review, vol. 1, , p. 149–19

- (en) « USAID Contracts with Faith Based Organizations », sur Boston.com (consulté le )

- (en) Erin Michelle Kamler, « Negotiating Narratives of Human Trafficking: NGOs, Communication and the Power of Culture », Journal of Intercultural Communication, vol. 42, , p. 73–90 (DOI 10.1080/17475759.2012.728147, S2CID 143919392)

- (en) Kamala Kempadoo, « The Modern-Day White (Wo)Man's Burden: Trends in Anti-Trafficking and Anti-Slavery Campaigns », Journal of Human Trafficking, vol. 1, no 1, , p. 8–20 (ISSN 2332-2705, DOI 10.1080/23322705.2015.1006120, S2CID 154908845)

- (en) Noyori-Corbett Chie et David Moxley, « Addressing Female Sex Trade Human Trafficking in Japan through NGO Advocacy Networks », International Social Work, vol. 61, no 6, , p. 954–967 (DOI 10.1177/0020872817695383, S2CID 151901398)

- Majic 2017; Weiss & Tschirhart 1994

- (en) Vanessa Saiz-Echezarreta et al., « Advocacy of Trafficking Campaigns: A Controversy Story », Comunicar, vol. 26, no 55, , p. 29–38 (DOI 10.3916/C55-2018-03

)

) - (en) « Michelle Goldberg, "The Super Bowl of Sex Trafficking" », sur Newsweek,

- (en) Sebastien Malo, « Is the Super Bowl really the U.S.'s biggest sex trafficking magnet? », sur Reuters, (consulté le )

- (en) Emanuella Grinberg and Christina Maxouris, « Sex trafficking and the Super Bowl: Myths and the real issues », sur CNN.com, (consulté le )

- Jones, Samuel Vincent (2010). The Invisible Man: The Conscious Neglect of Men and Boys in the War on Human Trafficking, Utah Law Review, No 4.

- (en) Jarrett D Davis, Elliot Glotfelty et Glenn Miles, « "No Other Choice": A Baseline Study on the Vulnerabilities of Males in the Sex Trade in Chiang Mai, Thailand », dans Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence, vol. 2, chap. 4

- Global Network of Sex Work Projects (NSWP) (2014). The Needs and Rights of Male Sex Workers, Briefing paper no 8, UK

Annexes

Articles connexes

- Esclavage sexuel

- Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

- Traite des êtres humains

- Tourisme sexuel

- Tourisme sexuel impliquant des enfants

- Prostitution forcée

- Exploitation sociale

- Trafic d'enfants

- Trafic illicite de personnes

- Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

Liens externes

- 2019 Trafficking in Persons Report (country rankings by the U.S. Department of State)