Théophylacte d'Ohrid

Théophylacte d’Ohrid (en bulgare et en serbe : Теофилакт Охридски), aussi connu sous le nom de Théophylacte d’Achride ou Théophylacte de Bulgarie, de son nom de famille Théophylacte Héphaistos (en grec : Θεοφύλκτος Ήφαιστος), né vers le milieu du XIe siècle, vraisemblablement en Eubée, et mort vers 1108 ou 1126 en Bulgarie, fut archevêque d'Ohrid et théologien.

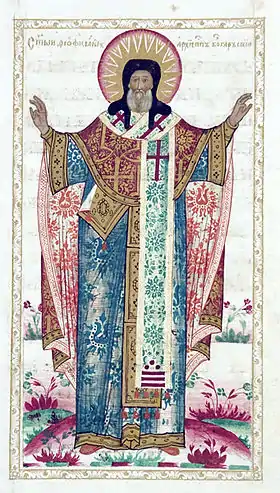

| Théophylacte d'Ohrid | |

Saint Théophylacte. | |

| Saint, archevêque d'Ohrid | |

|---|---|

| Naissance | XIe siècle |

| Décès | v. 1126 |

| Nom de naissance | Théophylacte Héphaistos |

| Vénéré par | catholiques, orthodoxes |

| Fête | 31 décembre (fête locale pour l'Église catholique) |

Il est surtout connu pour ses commentaires sur les saintes Écritures reconnus pour leur pertinence, leur sobriété et leur exactitude[1], ainsi que pour les nombreuses lettres qu’il rédigea à l’endroit de destinataires variés.

D’abord diacre à la cathédrale Sainte-Sophie, il fut remarqué par l’impératrice-mère qui lui confia la tutelle de l’héritier présomptif d’alors, Constantin Doukas. Il fut par la suite nommé archevêque d’Ohrid, en Bulgarie, position délicate où il avait pour tâche de maintenir l’ordre social dans un pays qui avait été un État puissant, doté de sa propre Église avant son annexion à Byzance. Quoique toujours nostalgique de la douceur de vivre à Constantinople, il défendit avec vigueur l’indépendance de l’Église bulgare et tenta de son mieux de protéger la population contre les exactions dont elle était la victime de la part des hauts-fonctionnaires envoyés par Byzance.

Il a écrit un Miroir des princes à l’intention de Constantin Doukas et un panégyrique d’Alexis Comnène, de même que deux vies de saints témoignant de son attachement à sa patrie d’adoption.

Sa vie

Théophylacte Héphaistos naquit vers le milieu du XIe siècle, probablement à Chalkis, principale ville de l’ile d’Eubée. Arrivé à Constantinople dans les années 1060, il étudia sous la direction de Michel Psellos[2] à un moment de grand renouveau intellectuel dont les rerpésentants principaux étaient Jean Mavropous, poète et métropolite d’Euchaita, Constantin Leichoudès, rhéteur et juriste, Jean Xiphilin, directeur de l’école de droit, et Michel Psellos[3]. Il devint ensuite diacre à la cathédrale Sainte-Sophie où il enseigna la rhétorique dans une école dépendant du patriarcat, mais formant aussi médecins, hauts-fonctionnaires, juges et clercs. Son talent lui valut bientôt le titre de « grand rhéteur » (κορυφαίος ρητόρων)[4] - [3].

C’est probablement durant cette période qu’il fut remarqué par l’impératrice Marie dont il demeura très proche même après qu’elle eut quitté le palais impérial pour le monastère des Manganes[N 1]. Cette amitié lui valut de devenir le tuteur de Constantin Doukas, alors héritier présomptif du trône[N 2], pour lequel il écrit en 1085 un Miroir des princes (voir ci-après dans « œuvre »).

Une ou deux années plus tard, il fut nommé archevêque d’Achrida (maintenant Ohrid), poste important puisqu’il regroupait la plus grande partie de la Macédoine, de l’Albanie, de la Serbie, de la Grèce du Nord ainsi que le centre et le nord de la Bulgarie, mais aussi politiquement sensible puisque, après le gouverneur militaire du thème, l’archevêque était le principal représentant d’une puissance qui, non seulement avait détruit le puissant empire édifié par Siméon Ier de Bulgarie, mais l’avait annexé[5]. Le patriarcat, fondé sous Justinien et garantissant l’indépendance de l’Empire bulgare, avait été ramené en 1018 au rang d’archevêché et le titulaire, grec et non plus bulgare, de cette Église (qui avait toutefois conservé une certaine indépendance) dépendait, non du patriarche de Constantinople, mais directement de l’empereur[6]. Théophylacte fut le cinquième évêque grec à occuper ce poste, succédant à Jean III[7].

Les débuts furent difficiles pour ce grand intellectuel qui avait vécu à la cour impériale de Constantinople : non seulement sa nouvelle ville était empreinte d’« une puanteur mortelle », mais la population l’accueillit avec des insultes et des chants patriotiques à la louange de la Bulgarie ancienne[8]. Isolé dans ce poste aux confins de l’Empire byzantin, il demanda à de nombreuses reprises tant à l’impératrice Marie qu’au grand logothète d’être relevé de ses fonctions. Aucune réponse ne venant, il se mit à la tâche et, peu à peu, finit par se prendre d’affection pour les gens simples qui l’entouraient et dont la piété le touchait. Il remplit ses fonctions avec zèle et défendit les intérêts et l’indépendance de l’Église bulgare. Pour assurer la diffusion de la culture byzantine dans les pays slaves de la région, il soutint le développement de l’Église orthodoxe et de la littérature bulgare, faisant traduire en slavon de nombreux textes sacrés et permettant l’utilisation de cette langue dans la liturgie[4] - [9].

Pour contrer la propagande des hérésies paulicienne et bogomile dans la région, il favorisa la formation d’un clergé et d’un épiscopat local instruit et compétent, tout en luttant énergiquement contre les abus des collecteurs de taxes envoyés par Constantinople. Il fut dès lors l’objet de nombreuses accusations, tant dans son diocèse qu’à Constantinople[10], qui lui valurent toutefois l’affection du peuple, conscient de son labeur incessant en sa faveur[11].

Quoiqu’il ait fait quelques voyages à Constantinople durant son mandat, il ne put y retourner de façon permanente. D’après une date figurant sur le manuscrit d’un de ses poèmes, il était encore vivant en 1125, mais on ne peut dire s’il était encore archevêque d’Ohrid à ce moment[12]. La date de sa mort est inconnue.

Son œuvre

Auteur prolifique, il est surtout connu par les quelque 130 lettres parvenues jusqu’à nous, lesquelles constituent une source importante pour l’histoire économique, sociale et politique de la Bulgarie et la prosopographie byzantine, ainsi que par sa production exégétique et théologique.

Théologie et exégèse

Ses commentaires sur les Évangiles, les Actes des Apôtres, les épitres de saint Paul et les prophètes se basent sur ceux du Docteur et Père de l'Église saint Jean Chrysostome.

Ses travaux d'exégète méritent une place importante dans la littérature exégétique par leur pertinence, leur sobriété et leur exactitude[1].

Il composa ses divers commentaires du Nouveau Testament et des prophètes mineurs de l’Ancien Testament à la demande de l’impératrice Marie, alors retirée dans un couvent.

Le souverain modèle

Les premières œuvres que l’on possède sont les deux logoi basilikoi qu’il adressa, la première en 1085 à l’endroit du jeune prince Constantin Doukas, la deuxième en 1088 à l’endroit de l’empereur Alexis. Ces œuvres qui tiennent à la fois de la louange et de l’exhortation constituent une sorte de Miroir des princes, genre à la mode au Moyen Âge, consistant en conseils et en préceptes moraux, « miroir » du souverain modèle. Le premier, rédigé en 1085/1086, était destiné au prince Constantin Doukas et fut présenté sous forme d’allocution en présence de la mère du prince. Après une entrée en matière vantant la douceur de vivre à Constantinople, Théophylacte fait l’apologie des qualités et des prouesses physiques du prince (glissant diplomatiquement sur ses capacités intellectuelles) et le panégyrique de sa mère. La deuxième partie, qui est le véritable miroir, énumère et compare les différentes formes de gouvernement (monarchie, aristocratie, démocratie) avec leurs opposées (tyrannie, oligarchie et « ochlocracie ») avant d’énumérer les qualités que doit posséder un bon empereur[13].

Le deuxième, rédigé en 1088, constitue un panégyrique de l’empereur Alexis Ier, chose surprenante puisque Théophylacte était certainement plus près de l’impératrice Marie et des Doukas que des Comnènes[14]. Il s’éloigne dans cet éloge du miroir traditionnel en vantant les prouesses militaires du prince[15].

Hagiographie

Théophylacte écrivit deux ouvrages hagiographiques, le premier consacré à un de ses prédécesseurs, saint Clément d’Ohrid, le deuxième aux quinze martyrs de Tibériopolis.

Lorsque Cyrille et Méthode furent chassés de Moravie où ils avaient élaboré l’alphabet glagolitique pour mettre les Écritures à la portée du peuple, leur héritage fut transmis dans les autres pays slaves grâce à la Bulgarie où se développa l’alphabet cyrillique et où l’archevêque Clément d’Ohrid joua un rôle crucial. La Longue vie de Clément débute par un panégyrique des frères Constantin (Cyrille) et Méthode, envoyés comme missionnaires chez les Slaves. En reconnaissant que Cyrille avait traduit les Évangiles « du grec vers la langue des Bulgares » et en identifiant le slavon et la langue bulgare, Théophylacte faisait un pas en direction du nationalisme bulgare de ses diocésains. De même, il parle avec chaleur du caractère de Boris, converti au christianisme, et de ses œuvres pour la diffusion de la foi, tout comme il affirme que ce même caractère se retrouvait chez Siméon, l’ennemi juré de Byzance[16].

Le deuxième ouvrage, destiné à rehausser le prestige de son diocèse en mettant en valeur non seulement les racines chrétiennes de l’Église bulgare, mais en les reliant aux plus anciennes traditions de la Rome chrétienne, est Le martyre des saints et glorieux martyrs de Tibériopolis, appelée Stroumitsa en langue bulgare, martyrisés sous le règne de l’empereur impie Julien l’Apostat. Le martyrion débute par une longue introduction qui couvre les règnes de Contance Ier jusqu’à l’avènement de Julien et à sa persécution des chrétiens. Au cours d’une de ces persécutions, un groupe de chrétiens de Nicée s’enfuit pour s’établir à Tibériopolis en Macédoine. La communauté chrétienne grandit au point d’alarmer les autorités de Thessalonique, lesquelles envoient deux hauts-fonctionnaires enquêter[3]. Quinze chefs de la communauté sont arrêtés et, sur l’ordre des hauts fonctionnaires, exécutés. Ils sont enterrés par leurs coreligionnaires, chacun dans un sarcophage, et bientôt les miracles s’y multiplient au point où « Tibériopolis devient un phare renommé, illuminant les cités de l’Ouest [les Balkans] de la lumière de la foi[17] ». Après cette description, l’histoire se transporte quelques siècles plus tard et raconte la conversion du khan Boris en 864 par des prêtres byzantins et la propagation de la foi dans le royaume des Bulgares. C’est sous son règne que les saints martyrs se manifestent à nouveau par des miracles. Boris fait exhumer leurs cercueils pour les enterrer dans une église qu’il fait construire en leur honneur à Bregalnitsa, où le culte se fit dès lors en slavon[18].

Les lettres

Presque toutes écrites entre 1091 et 1108, les quelque 130 lettres qui sont parvenues jusqu’à nous sont remplies de nostalgie à l’endroit de Constantinople et de plaintes sur l’environnement « barbare » dans lequel Théophylacte doit vivre, procédé littéraire certes commun aux hauts représentants de Byzance forcés de vivre loin de la métropole, mais traduisant les sentiments profonds d’un homme habitué aux usages de la cour impériale.

La plupart de ces lettres ont trait à l’administration de son diocèse. Il s’y montre amical et fraternel à l’endroit de ses évêques suffragants, déférent à l’égard du patriarche de Constantinople. Toutefois, il est intraitable sur les questions de droit. Il se plaint par exemple au patriarche de ce que ce dernier ait autorisé un moine à ouvrir une « maison de prière » en Macédoine sans l’avoir consulté, ce qu’il considère contraire au droit canon. Il se montre également très sévère à l’endroit d’un évêque qui s’acharnait sur l’abbé d’un monastère situé dans son diocèse sans égard aux admonestations de Théophylacte[19]. De même, dans au moins une lettre à l’évêque Kerkirskom, Il dénoncera les « agitateurs » (probablement des pauliciens ou bogomiles) passablement nombreux en Bulgarie à l’époque, mais qui avaient également des antennes à Constantinople où ils cherchèrent à dénigrer Théophylacte auprès de l'empereur[4].

Ses lettres à l’adresse de Jean Doukas, gouverneur militaire du thème ayant son siège à Dyrrachium, et à son successeur Jean Comnène, neveu de l’empereur, sont amicales, louent comme il se doit la valeur militaire de leur destinataire et visent surtout à faire diminuer les taxes exorbitantes levées à certains endroits, de même que la conscription qui frappait les paysans dans la région d’Ohrid et privait les terres de leurs cultivateurs[20].

Le thème des percepteurs d’impôts rapaces (praktores) est surtout repris dans ses lettres à Constantinople à l’intention du Grand Domestique Adrien dans lesquelles il se plaint non seulement de la lourdeur des taxes imposées au peuple, mais encore des attaques des praktores contre les propriétés de l’Église et de leur persécution de gens sans défense. Sa cible favorite est le percepteur en chef pour la Bulgarie, du nom d’Iasitès, qui appartenait à une noble famille de Byzance et qui, comme Théophylacte lui-même, disposait de nombreux alliés dans les cercles officiels[21].

Ses plaintes concernent aussi le triste sort de ses fidèles qui sont continuellement les victimes des guerres entre l’Empire byzantin, les Petchenègues, les Magyars et les Normands (croisés) qui détruisent pratiquement toute la nourriture que la terre produit et qui forcent nombre de gens à s’enfuir dans les forêts entourant les villes. Il écrit après une irruption des Petchenègues (qu’il appelle Scythes à l’instar d’Anne Comnène) :

« Leur invasion est rapide comme l’éclair ; leur retraite à la fois lourde et vive : lourde par le butin qu’ils emportent, vive par la rapidité de leur départ… Le plus terrible à leur sujet est que leur nombre dépasse celui des abeilles au printemps, et personne ne sait combien de milliers ou de dizaines de milliers ils sont ; leur multitude est incalculable[22]. »

D’autres lettres toutefois sont beaucoup plus personnelles et sont destinées à des amis, anciens élèves ou collègues et hauts-fonctionnaires dont l’aide peut lui être utile. Dans certaines d’entre elles, il révèle son obsession pour ses problèmes de santé, comme celle adressée à Jean Pantechnès dans laquelle il décrit dans les moindres détails une attaque de mal de mer subie lors d’un voyage de quatre jours de Constantinople à Thessalonique[23].

Sur les erreurs des Latins

À la fin des années 1080 et au cours des années 1090, les nombreuses attaques des Petchenègues conduisirent Alexis Ier à chercher une alliance avec le pape, même au prix d’une réunion des Églises. À cette fin, un synode des évêques grecs se réunit en 1089. C’est probablement de cette période que date Sur les erreurs des Latins en matière ecclésiastique, une lettre écrite à l’un de ses anciens étudiants, Nicolas, dans laquelle il s’insurge contre le fait que ces erreurs seraient nombreuses et graves. Selon lui, nombre des accusations portées par les Grecs ne concernent que des différences insignifiantes de rites et de coutumes qui pourraient être surmontées avec un peu de compassion et de charité chrétienne ; il fait aussi remarquer que les Grecs eux-mêmes ne sont pas sans reproches. Sur un seul point se montre-t-il intraitable, celui du Filioque qui constitue selon lui une innovation (καινοτομία) dans un Credo que rien ne devrait modifier et de plus une erreur théologique déformant la nature des relations entre les trois personnes de la Trinité. Mais tout en se montrant intraitable sur le fond, il fait montre d’« économie » (au sens orthodoxe du terme) en attribuant l’erreur des Latins à la pauvreté de la langue latine et non à une mauvaise volonté qui justifierait un schisme[24] - [25].

Le style de Théophylacte

Surtout dans ses lettres, le grec « atticisant » de Théophylacte est rendu difficile à comprendre à cause de l’obscurité du style engendré par les ellipses et les « paraboles » fréquemment utilisées par les écrivains de cette période, comme en fait foi le jugement de Margaret Mullett rapporté par Dimitri Obolensky :

« Lire une lettre de Théophylacte ressemble souvent à effleurer un grand scandale historique ou à se faire raconter une plaisanterie si étrange qu’elle n’en semble plus amusante, voire même [sic] de déchiffrer un code crypté dans un alphabet dont seuls quelques signes nous sont familiers[26]. »

Il arrive toutefois, surtout dans les lettres à ses proches amis, que le style littéraire laisse place à un style plus personnel, intense et articulé, où il donne libre cours à ses sentiments et à ses émotions. Mais, même là, les clichés habituels aux auteurs byzantins vivant à l’étranger, pleins de nostalgie à l’endroit de la douceur de vivre à Constantinople, aux mœurs barbares des gens parmi lesquels ils sont forcés de vivre, reviennent à la surface et cadrent mal avec les efforts littéraires déployés par Théophylacte pour mettre en valeur l’histoire de l’Église de Bulgarie et concrets pour défendre ses diocésains contre la rapacité de ses propres compatriotes[27].

Influence et éditions de ses œuvres

Il est l'auteur de l’hagiographie la plus complète de son prédécesseur saint Clément d'Ohrid[28].

Ses commentaires sur les épîtres pauliniennes ont été traduits en 1477 dans une version latine à Rome. Son commentaire sur les évangiles a été traduit en latin à Bâle en 1524 par le réformateur protestant Jean Œcolampade sous le titre : Exégèse des quatre évangiles du Nouveau Testament[en latin dans l'original] [29].

Thomas d’Aquin (1224-1274) cite de nombreux extraits des commentaires de Théophylacte sur les évangiles de Marc, Luc et Jean dans sa Catena Aurea, commentaire continu des évangiles composé à partir de citations des Pères de l’Église et d'auteurs médiévaux. Le succès de cette oeuvre du grand docteur latin favorisa la connaissance de la théologie grecque en Occident dès la fin du 13e siècle et à la Renaissance [30].

Au début du XVIe siècle, ses commentaires sur les Évangiles et les épitres de saint Paul eurent une influence profonde sur le Novum Testamentum et les Annotationes d’Érasme, ainsi que sur L’éloge de la folie. Il se méprit toutefois sur l’identité de l’auteur qu’il appelle « Vulgarius » (en fait une désignation du siège bulgare de Théophylacte), méprise qu’il corrigea en 1519[31].

Les PP. dominicains Bernardo Maria De Rubeis et Bonifacio Finetti ont réuni presque toutes les œuvres de l’archevêque et les ont publiés, avec une traduction latine, sous le titre d’Opera omnia… Venise, Bertella, 1754-63, 4 vol. in-fol. Cette édition fut reprise par l’abbé J. P. Migne dans les volumes 123 à 126 de la Patrologia Graeca en 1869.

Une édition critique fut produite en 1980 et 1986 par Paul Gautier sous le titre Théophylacte d’Achrida : Discours, Traités, Poésies, introduction, texte, traduction et notes dans le cadre du Corpus Fontium Historiae Byzantinae.

Notes et références

Notes

- L’impératrice ne s’était pas faite religieuse ; elle habitait une annexe du couvent où elle rencontrait les gens importants de la société d’alors.

- Fils du précédent empereur Michel VII et de Marie d’Alanie, il perdit ce titre en 1087, lorsque l’empereur Alexis obtint un héritier mâle, Jean Comnène. Déjà fiancé à Anne Comnène, il garda l’affection de l’empereur jusqu’à sa mort vers 1095.

Références

- Protection of the Mother of God Church, Rochester, N.Y. [on line] http://www.pomog.org/index.html?http://www.pomog.org/ocrhid.shtml.

- Vasiliev 1952, p. 496.

- Obolensky 1988, p. 37.

- Anonyme.

- Obolensky 1988, p. 41.

- Voir à ce sujet Ostrogorsky 1977, p. 336.

- Obolensky 1988, p. 40.

- Gautier 1986, lettre 6, p. 147.

- Obolensky 1988, p. 48.

- Gautier 1986, lettre 96, p. 487.

- Obolensky 1988, p. 78-82.

- Obolensky 1988, p. 81.

- Obolensky 1988, p. 39.

- Kazhdan 1991, vol. 3, « Theophylaktos, archbishop of Ohrid », p. 2068.

- Obolensky 1988, p. 45, note 42.

- Obolensky 1988, p. 64-65.

- Historia Martyrii XV Martyrum, cap. 17 dans Patrologia Graeca, CXXVI, col. 176.

- Obolensky 1988, p. 74-75.

- Obolensky 1988, p. 49-51.

- Obolensky 1988, p. 51.

- Obolensky 1988, p. 53-54.

- Oratio in Imperatorem Alexium Commenum, dans Patrologia Graeca, CXXVI, citée par Vasiliev 1952, p. 325.

- Obolensky 1988, p. 54-55.

- Vasiliev 1952, p. 475.

- Obolensky 1988, p. 41-44.

- Margaret Mullett, Theophylact through his Letters, p. 19, citée par Obolensky 1988, p. 46.

- Voir les exemples donnés par Obolensky 1988, p. 48-57.

- Article « L'exégèse des quatre Evangiles du Nouveau Testament désormais au Muséum national d’Histoire »

- Cette traduction latine a fait l'objet de au moins sept éditions successives à Bâle et à Paris : Basel, 1524 = Basel, 1527 = Paris, 1535 = Paris, 1539 = Basel, 1541 = Paris, 1542 = Paris, 1564

- Obolensky 1988, p. 34.

- Obolensky 1988, p. 34-35.

Voir aussi

Sources primaires

- J. P. Migne (dir.), Patrologia Graeca (lire en ligne).

- P. Gautier (dir.), Théophylacte d’Achrida : Discours, Traités, Poésies, introduction, texte et notes, Thessalonique, coll. « Corpus Fontium Historiae Byzantinae » (no 16.1), .

- P. Gautier (dir.), Théophylacte d’Achrida, Lettres, Thessalonique, coll. « Corpus Fontium Historiae Byzantinae » (no 16.2), .

Sources secondaires

- (en) Anonyme (trad. Darren Johnson et Catherine Shawki), « Blessed Theophylact, Archbishop of Ochrid and Bulgaria », dans Anonyme, Blagovestnik, vol. 1, Moscou, Sretansky Monastery (lire en ligne), p. 3-13.

- Bernardo Maria De Rubeis, De Theophylacti Bulgariæ archiepiscopi gestis et scriptis, ac doctrina, Venise, 1754.

- Paul Gautier, « L'épiscopat de Théophylacte Héphaistos, archevêque de Bulgarie », Revue des études byzantines, vol. 21, , p. 165-168.

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208).

- (de) Karl Krumbacher, Byzantinische Litteraturgeschichte, Munich, .

- (en) M. Mullett, Theophylact of Ochrid : reading the letters of a Byzantine archibishop, Birmingham, .

- (en) Dimitri Obolensky, Six Byzantine Portraits, Oxford, Clarendon Press, , 228 p. (ISBN 0-19-821951-2).

- Georges Ostrogorsky (trad. de l'allemand), Histoire de l’État byzantin, Paris, Fayot, , 649 p. (ISBN 2-228-07061-0).

- (en) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, Madison, University of Wisconsin Press, , 310 p. (ISBN 0-299-11884-3).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Fiche sur Nominis