Teke (peuple)

Les Teke — ou Téké[5] — sont des Bantous d'Afrique centrale répartis, pour l'essentiel de leur population, au sud, au nord et centre de la république du Congo, mais aussi à l'ouest de la république démocratique du Congo, et, minoritairement, au sud-est du Gabon. Le terme bateke désigne « le peuple des Teke », le préfixe ba étant le signe du pluriel.

.jpg.webp)

| |

2 836 593, soit 2,7% de 105 059 000 habitants[2] |

|---|---|

| |

937 325, soit 16,9% de 5 546 307 habitants[3] |

| |

161 502, soit 6,9 % de 2 340 613 habitants[4] |

| Population totale | 3 935 420 |

Ethnonymes

Selon les sources et le contexte, on observe de multiples variantes (cf. polyonymie) : Anzicana, Anzichi, Anzicho, Anzika, Anzique, Ateo, Baketi, Bateke, Ba-Teke, Batéké, Mbéti, Tege, Atege, Tégué, Téké, Téo, Téré, Atéré, Otéré, Tio, Tsio, Tyo[6], Manjolo (au Brésil)[7].

Les Tékés étaient autrefois connus sous le nom d'« Anzico »[8]. Ce nom apparaît en 1535 dans les titres revendiqués par Alphonse Ier du Kongo[9]. Le terme serait une désignation péjorative employée par les Bakongos et signifiant « petits »[8], en référence aux Pygmées auxquels les Teke se sont mêlés en se répandant sur l'ancien territoire de ceux-là. De nombreuses autres hypothèses sur l'étymologie d'Anzico ont été émises par divers auteurs sans être plus satisfaisantes.

Ils sont souvent appelés aujourd'hui « Téké » (« Batéké » en kikongo) ou « Teke » selon l’orthographe africaniste. D'une façon comparable à l'ethnonyme « Dioula » en Côte d'Ivoire, le terme signifie ou a pris en kituba la signification de « commerçants ».

Groupes Téké : Aboma, Akaniki, Foumou, Houm ou Woum, Küküa (kukuya) ou Koukouya, Lali, Mfinou, Ndzikou, Ndzinzali, Ngoungoulou, Nguengué,Tégué, Tié, Tsayi (Tsaayi), Tswar. Il faut noter que les graphies peuvent varier beaucoup d'un conquérant occidental à l'autre, et ensuite avec les distinctions érudites[10].

Langues

Ils parlent les langues teke[11], qui sont des langues bantoues.

On peut distinguer une quinzaine de dialectes teke mutuellement intercompréhensibles[12] : ibali (sur la rive droite du fleuve Congo), ifuumu (Brazzaville nord), iwuumu (nord-ouest de Brazzaville, Pool), ilaali (Bouenza), iyaa (situé entre les langues Beembe et le Ilaali de la région de Lékoumou), etsyee, gecaayi ou tsaayi (district de Bambama. En fait on les trouve à Mossendjo), ityoo (Kingoué et Kindamba), iboô (Boma, Plateaux), inzinzyu (ou nzikou de Djambala), kiküwä (koukouya du district de Lékana, Plateaux), engungwel (ngangoulou du district de Gamboma, Plateaux), keteye (Teke-Kaki et Njinjini), keteye, ngu ngwoni (Brazzaville sud), nci ncege (Baboma ou Mbô, Djambala sur l’axe Abala-Djambala), tee (Boundji, Ewo et Okoyo, Abala). Ces derniers sont les Teke-Alima (de part et d’autre de l’Alima).

Populations

Les Téké sont minoritaires au Gabon, 54 000 se trouvent dans la région de la province du Haut-Ogooué, qui constitue leur fief. Feu le président Omar Bongo et l'actuel président Ali Bongo sont Téké.

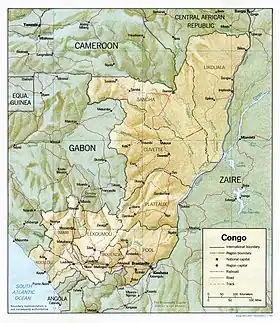

C'est en république du Congo qu'ils sont les plus nombreux. Les Téké forment 16,9% de la population. Ils se trouvent, en général, dans les régions de savanes très claires des Plateaux, du département de la Lékoumou, de la Cuvette Ouest (où ils sont appelés Mbéti et Tégué), du Niari, de la Bouenza et la région du Pool. Les Téké Tsayi occupent la forêt sur les contreforts orientaux du massif du Chaillu[13].

En république démocratique du Congo, 267 000 Téké sont installés dans des régions de savanes dans le district des Plateaux (situé sur la rive gauche du fleuve Congo, partie Ouest de la province du Bandundu), et dans la ville-province de Kinshasa.

Histoire

Archéologie

Avec la formation d'une nouvelle emprise de la forêt sous un climat devenu chaud et humide (plus humide qu'actuellement) en Afrique centrale, vers 12 000-10 000 ans BP, de la fin du Pléistocène, sec, au début de l'Holocène, humide, une nouvelle industrie lithique apparaît : le tshitolien[14]. Ceci n'implique pas un phénomène uniforme et régulier, mais de fortes variations et des adaptations locales en conséquence. N'ont subsisté que quelques traces des anciens habitants chasseurs-collecteurs, et leurs outils marquent peu de différences avec ceux de la fin du Pléistocène, de l'industrie lupembienne. Localement, les assemblages du Nord-ouest de la zone sont proches de ceux trouvés en Afrique de l'Ouest, il en est de même au Sud avec des populations situées plus au Sud. Le Tshitolien, à dominance de microlithes, recouvre une grande partie du Congo et certaines zones du Gabon (le plateau des Batéké), ainsi qu'à l'Ouest de la RDC, et au nord-ouest de l'Angola. Ce sont des chasseurs-collecteurs à large spectre, et mobiles. Les populations du tshitolien vont laisser des traces de leur activité dans l'aire téké pendant 10 000 ans[15].

Dans les temps qui suivent 7000 BP, à la frontière sud-est du Nigeria avec le Cameroun apparaissent la poterie, des meules et la preuve de consommation de fruits du Canarium schweinfurthii (élémi, ou élémier). On rencontre d'autres indices, ainsi de grands bifaces non tshitoliens et des outils de pierre polie (avec des microlithes). Plus tard, ces outils seront utilisés pour défricher et pour le jardinage. Cet ensemble va dominer toute la région pendant les quatre millénaires suivants, tandis que des plantes semi-domestiquées, comme le palmier à huile, vont être abondamment utilisées. On en déduit que ces populations seront moins mobiles, plus sédentaires et plus agricultrices, tandis qu'un peu moins chasseurs-collecteurs. La banane et le millet, pourtant originaires d'Extrême-Orient, apparaissent dans des fosses, à l'ouest du Gabon et au sud-ouest du Cameroun. Leur dispersion vers le Sud est probablement à associer avec la diffusion des langues bantoues. Une période climatique sèche intervient entre 3 500 et 2 000 ans BP dans le Grassland (Cameroun)[16]. Cet épisode, joint à une surpopulation, pourrait avoir déterminé la migration bantoue, depuis le Grassland, de ces populations de cultivateurs avec céramique possédant, pour certaines, la technologie du fer - apparue au plus tard vers 2150 BP, et venue du Nigeria (culture Nok) ; c'est d'ailleurs de Nok que proviendraient les décors à la roulette que l'on rencontre dès cette époque sur les céramiques. Le retour des populations dans le Grassland aurait limité la reforestation, l'épisode sec passé[17]. Les plateaux Batéké auraient, peut-être, traversé une séquence semblable qui expliquerait son aspect actuel.

Sur le plateau téké, la sidérurgie se généralise aux premiers siècles de notre ère. Outils agricoles, flèches et armes emploient le fer. On lui donne une valeur symbolique, entre autres, dans le culte des morts. Puis aux alentours de l'an 1 000 cette activité augmente nettement. On emploie des bas fourneaux à réduction directe dans des cuvettes creusées à même le sol. On activait la combustion par un ensemble composé de petits soufflets et de tuyères en terre cuite. Un fourneau, à usage unique, permettait de produire quelques kilos de métal. Les déchets pouvaient être entreposés en monticules de scories, dont certains correspondent à l'extraction de plusieurs tonnes de fer[18].

L'archéologie a révélé, sur les deux rives du Congo et du Pool Malébo une riche tradition céramique depuis le XIe siècle, profitant d'une argile locale de qualité. La qualité des décors et la finesse de cette vaisselle se manifestent surtout du XIIIe au XIVe siècle. Il s'agirait de témoins de la culture Téké Ndzindzali qui se serait développée depuis de XIe siècle. Elle serait le Pombo évoqué par Olfert Dapper comme ayant été un modèle pour les peuples de la côte atlantique[19].

Histoire ancienne

Selon les mythes fondateurs, les Téké descendent de Nguunu, ancêtre de la plupart des populations du sud Congo.

Au XVe siècle, les Téké sont établis[20] dans la savane sur la rive droite du fleuve Congo. Le cœur du royaume étant vers Mbé, il s'étend depuis les villes actuelles de Kinshasa et Brazzaville, au sud, jusqu'à proximité d'Ewo, au Nord, puis de la rive gauche de la Louessé à proximité de Mossendjo, à l'ouest, jusqu'au-delà de la rive gauche du fleuve Congo, à proximité de Mushie, à l'Est, soit environ sur 400 x 400 km.

Les Téké tirent à cette époque leur richesse d'importants gisements de cuivre, comme celui de Mindouli. Ils ont des contacts avec les Portugais qui explorent la région côtière à partir du XVIe siècle. Ils subissent les assauts de l'empire Congo, attiré par cette source de profits et soutenu par le Royaume du Portugal. Une population, à l'origine du royaume de Loango, les chasse vers l'intérieur du territoire. Au XIXe siècle leur espace se réduit sous la poussée des Sundi, du grand groupe Kongo, par le sud-ouest et par le sud.

Ils sont les successeurs des pygmées dans l'occupation de l'intérieur de l'actuel Congo-Brazzaville - c'est le Pygmée qui apporte le feu aux Teke. Ils s'émancipent du chef politique du peuple Kongo, le Manikongo au XVIIe siècle et fondent à leur tour le royaume Tio. Une rivalité s'instaure avec le Kongo qui dominait précédemment ce territoire, alors appelé Anzico. Le roi est appelé mikoko ou Makoko par les Européens, tandis que l'État est appelé le Royaume de Anzique et les habitants les Anzicains[21].

Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le royaume téké est impliqué dans le commerce triangulaire entre Afrique, Europe et colonies européennes d'Amérique et la traite d'esclaves[22]. Ce commerce s'accompagne de plusieurs autres, à longue distance, comme le tabac et l'ivoire que des chefs Téké obtiennent des Pygmées. Le commerce du fer produit par les Téké de la forêt s'effectue sur des centaines de kilomètres[23]. La sidérurgie se développe chez les Téké Tsayi avec l'arrivée d'un héros, qui propage des variations dans les techniques de tissage, mais, dans le même temps, modifie radicalement le système politique ancestral. Une partie d'entre eux échappe à cette rupture et développe d'autres lieux de production. Des affrontements opposent Téké et Bobangui, qui culmineront en 1820, avec une victoire des Téké, près de M'bé.

Les Teke Tsayi avaient un système politique bicéphale : le nga tsié, maître de la terre, qui a des relations avec l'extérieur, fait du commerce, et le nga baté, le maître des gens, d'une société qui préserve son étanchéité. Avec une distinction forte entre mpfumu, maîtres, et kéné, dépendants-esclaves. La guerre de l'impôt (1913-1920) a mis fin à ce mouvement[24].

Histoire moderne

L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza part, en 1877, depuis les rives du fleuve Ogooué « à la recherche des lacs ou du fleuve par où doit s'écouler la grande masse d'eau qui tombe sous l'Équateur ». Il pénètre en pays téké et atteindra les rives de l'Alima, mais il subit l'attaque des Apfourou et doit faire demi-tour. Il entreprend un second voyage subventionné par le ministère de l'Instruction Publique en tant que représentant de la Société d'études pour l'exploration de l'Afrique équatoriale. Il fonde Franceville en 1880, puis entre à nouveau en pays téké[26].

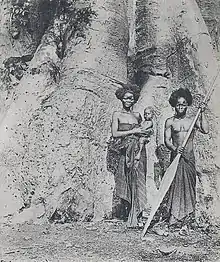

Le 3 octobre 1880 à Mbé, dans la ville dont il est le Makoko, Illoy Loubath Imumba Ier conclut avec Brazza, agissant pour le compte de la France, le traité dit « Traité Makoko », aux termes duquel il place son royaume sous la protection de la France. Le traité autorise l'établissement du poste de M'Fa. Avant l’arrivée des Européens, le site, très fréquenté, était une plaque tournante du commerce contrôlé par les Téké. Le lieu est situé sur la rive droite du fleuve Congo, depuis le Pool Malebo (Stanley Pool) jusqu’aux premiers rapides, à la rupture de charge de plusieurs modes de transport, dans l'agglomération de Nkuna et sur le village de M'Fa (ou Mfoa), soit à 500 kilomètres de la dernière station française. En juillet 1881, le poste est baptisé Brazzaville. Ce poste sera gardé pendant des années par un unique sergent, le Sénégalais Malamine Kamara[27]. Fin 82 un troisième voyage est validé. La publication du compte-rendu des « Voyages dans l'Ouest Africain, 1875-1887 » (Le Tour du monde de 1887 et 1888) est accompagnée de nombreuses gravures réalisées d'après des dessins fondés sur les photographies prises par son frère, Jacques de Brazza, qui avait réalisé une mission jusqu'en pays Téké, sur les rives de la Likouala en 1885. Le pont de liane sur la rivière Mpassa, qu'il a photographié en pays téké, est commenté par Brazza avec admiration[28].

Les colonies avaient leur budget propre, alimenté par l'impôt direct par tête (difficile à mettre en place dans cette société non ou peu monétarisée) et par les taxes douanières[29]. L'économie de traite des produits agricoles, en Afrique centrale, était censée reposer sur l'échange de biens manufacturés importés contre des biens agricoles primaires. En pays téké, ce sont de grosses sociétés privilégiées (à charte ou concessionnaires[30]) spécialisées sur des produits de "cueillette", comme l'ivoire et le caoutchouc. Les coloniaux, isolés, avaient tous les pouvoirs, les « indigènes » aucun[31]. Cette situation amène, après le rapport Casement et le scandale du caoutchouc rouge dans l'État indépendant du Congo qui s'ensuit, puis l’affaire Toqué-Gaud, à enquêter, en France, sur les bruits de scandales similaires au Congo français. La prise de possession du territoire s'imposait avec la réquisition de vivres, des travailleurs et de porteurs (entre autres, Batéké[32]). Le résultat de cette enquête — le rapport Brazza —, menée par Brazza et son équipe, ne sera jamais divulgué, trop de personnes et d'intérêts mis en cause, probablement trop d'exactions "insoutenables" pour l'image de la France[33]. Ce rapport signalait, parmi tant d'autres faits, les questions posées par l'impôt, incohérent, excessif, associé à des travaux forcés (dus au régime de l'indigénat), et amenant à des expéditions armées pour contraindre à l'impôt par la force.

Quelques Téké vivent encore, à la fin du XIXe siècle, dans l'État indépendant du Congo, qui devient en 1908 Congo belge. Au début du XXe siècle, l'essentiel des groupes Téké vit sur ce que les français considèrent comme deux colonies, le Gabon et le Moyen Congo. En effet, si en 1886, le Gabon était devenu une colonie, dès 1888, elle est fusionnée avec celle du Congo sous le nom de Gabon-Congo puis, en 1898, Congo français. En 1904, à la suite d'un décret du 29 décembre 1903, le Gabon redevient une colonie distincte, le reste du Congo français formant les deux colonies du Moyen-Congo et d'Oubangui-Chari et le « Territoire militaire du Tchad ». En 1910, les colonies du Gabon et du Congo sont intégrées dans l'Afrique-Équatoriale française. Les populations colonisées sont soumises au régime de l'indigénat jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.

Depuis des siècles les Téké Tsayi se sont détachés des savanes pour s'établir en forêt, sur la région Est des Monts du Chaillu. La pénétration coloniale, décidée en 1909, entraîna une révolte proclamée par tous les peuples de cette zone, fut suivie d’une répression, en 1913-1920, appelée «guerre de l’impôt ». La guerre, à proprement parler, fut brève, et le pays, après avoir été soumis fut délaissé en raison de la première guerre mondiale. La guerre de l'impôt, dans les monts du Chaillu (approximativement entre Mbinda, Mossendjo et Zanaga, carte ci-dessus), fut particulièrement brutale et brève, elle entraina détresse politique et physiologique de ces populations, l'abandon des villages, l'errance, les famines et des épidémies: maladie du sommeil et grippe espagnole de 1918. Cette catastrophe a presque anéanti tous les Téké Tsayi[34] et le peuple Nzebi, au Gabon et au Moyen Congo de l'époque. Cette guerre est intervenue alors que les impôts augmentaient et que les populations subissaient la baisse dramatique des cours du caoutchouc (divisé par 3 après 1911), baisse liée au développement des plantations de l'Indochine française, car à partir de 1900, la culture de l'hévéa s'y révélait une véritable réussite commerciale. Les Téké, en mouvement permanent jusqu'au massif du Chaillu où certains sont restés au Gabon[35]. Beaucoup en sont venus à mourir de faim pour ne pas se soumettre, n'ayant pas de quoi payer l'impôt et redoutant les représailles de la troupe. À la fin de cette guerre les Téké Tsayi, pour ne citer qu'eux, ont perdu les neuf dixièmes de leur population.

Société et culture

Vie quotidienne

Une grande part des Téké vit sur des plateaux, entre 300 et 900 mètres d'altitude, dans une savane sableuse quasi désertique ainsi que des plateaux inscrits depuis 2005 sur une liste indicative, en vue de son classement au Patrimoine mondial de l'Humanité de l'UNESCO[36]. C'est un milieu apparemment inhospitalier, les femmes marchent plusieurs heures par jour pour apporter l'eau indispensable, le portage est de rigueur, le réseau des sentiers coupe à travers des graminées géantes et blessantes[37].

Le village de taille moyenne se limitait, à la fin du XXe siècle, à une douzaine d'habitations et une trentaine de personnes, quelques animaux, chiens et poules. Les lieux d'habitation, constructions végétales de tailles réduites et enfumées, devaient être reconstruites à neuf tous les trois ou quatre ans. Le mobilier se résumait à des lits de rondins avec natte tressée, quelques objets de vannerie et poteries. L'absence de réserve de nourriture correspondait, alors, à un recul du maïs au profit du manioc.

Les arts du corps se manifestaient avec une réelle diversité. Les scarifications faciales, incisées vers trois ans, n'étaient pas générales et variaient selon les groupes. Certains couvrant leur corps d'huile de palme teinte en rouge. L'élaboration de coiffures complexes occupait une partie du temps libre.

Dans ce contexte la frugalité était un idéal vécu au quotidien ; le bien-être se montrant dans la santé et la fécondité des hommes et de la nature, lesquelles dépendent du bon vouloir de forces invisibles, esprits des eaux, des arbres et des roches, esprits des défunts. La seule richesse, collective, dépendait du nombre des humains. La course à la richesse matérielle, individuelle, y semblait suspecte et dangereuse : « Les biens matériels sont réduits à néant en accompagnant les défunts dans la terre lors de funérailles grandioses[38]. ».

Le feu était essentiel. Dans les récits étiologiques des Téké Tsayi c'est un Pigmée qui invente le feu. Les arts du feu apparaissent l'un après l'autre, d'abord le feu qui sèche, pour le tissage, celui qui cuit, pour la céramique, et celui qui transforme, pour la métallurgie.

Chaque village possédait plusieurs métiers à tisser, abrités, mis à disposition des artisans. Du sommet des palmiers on en récupérait la bourre, mise à sécher au soleil et au feu avant d'en tirer des brins. Les feuilles d'ananas fournissaient aussi une fibre appréciée. Le tissage s'effectuait sur un métier vertical à un rang de lisses, métier à tisser que les Nzebi leur ont emprunté. Chaque pièce tissée couvre, alors, environ 50 x 70 cm, qui seront cousus entre eux en fonction de l'usage. La finesse, les couleurs obtenues par teinture, les franges offrent différents critères de qualité. Les Téké Koukouya auraient été les premiers à produire une forme de velours aux motifs polychromes[39].

Art et société

Avant la colonisation et jusqu'au début du XXe siècle, les réalisations des Téké sont de grande qualité et en lien direct avec leur culture, avec leur société.

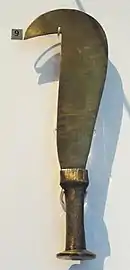

Arts du métal

Toute la région est particulièrement riche en minerais, les plateaux batéké étant, depuis toujours, connus pour leur minerai de fer[40].

Certains objets, comme les torques, des colliers de chefs en laiton, ont été réalisés à la demande des Occidentaux dès la fin du XIXe siècle d'après les originaux qu'ils voyaient portés, dont celui exécuté pour Jacques de Brazza en 1884 (Paris, musée de l'Homme[41]). De nombreuses armes en fer étaient des objets de parade ; certaines armes spécifiques aux Téké, des couteaux à lames courbes, aiguisées sur le côté convexe. Les plus anciens, dont la lame forgée n'est pas lisse, ont un pommeau à la décoration fixée avec des agrafes en fer, d'autres avec des punaises de tapissier en laiton, occidentales. Un dessin de Jacques de Brazza de 1883 montre ce type de couteau, tenu dans son étui, sous l'aisselle gauche[42]. Le fer, en forme de boule, a été produit pendant des siècles par les Téké Tsayi et Lali des monts du Chaillu, et exporté sur des centaines de kilomètres avant d'être façonné. Le forgeron était maître forgeron et aussi, « obligé des esprits[43] ». Il disposait d'une enclume souvent en pierre, d'un petit foyer à même le sol et d'un soufflet actionné par un apprenti. Sa maîtrise l'amenait à pratiquer dans d'autres domaines, la réalisation de pipes, même en céramique, il était expert dans le maniement des outils, voire scarificateur ou sculpteur sur bois, « toujours proche des guérisseurs, et jamais distant du pouvoir politique[43] ».

Arts de la vie quotidienne

Les appuie-têtes étaient nécessaires avant la pénétration européenne pour préserver les coiffures élaborées. Ils sont d'un dessin sobre et élégant, ou jouent au « porteur dont la tête est l'appuie-tête » dans un style géométrique parfaitement équilibré. L'un d'eux sert d'emblème au musée Dapper. Les peignes servaient avant tout à réaliser des coiffures spectaculaires sur une armature circulaire, mwou, ou d'immenses crêtes, mou-pani[47]. »

Les potières réalisaient leurs propres céramiques, cuites à feu nu. La plupart de ces poteries étaient montées au colombin, mais parfois c'est une boule d'argile qui était creusée. L'assemblage de deux parties permettait d'obtenir des formes fermées. Des incisions ou des impressions peuvent décorer les parois. Certaines ont été décorées, dès le XIXe siècle, de bandes rouges ou orangées. Sorties du feu, encore brûlantes les poteries étaient teintes en noir et imperméabilisées par un bain d'huile de palme ou par projection d'une décoction d'écorces. Après 1930, les potières produisirent des formes extraordinaires pour les touristes de passage[48].

Statues et statuettes

Les Européens ont vite confondu sous le terme « féticheurs » des personnages dont les fonctions et le travail échappaient à leur entendement. Il pouvait s'agir de conseillers et médecins personnels des représentants du pouvoir politique, de devins, de chamans, de guérisseurs voire de médecins généralistes ou spécialistes. Dans tous les cas c’étaient des personnages attentifs et curieux de toute nouveauté efficace. Ils étaient toujours astreints à la réussite, ou à la guérison, et ne se faisaient payer qu'après. Dans ce but, ils rassemblaient tout ce qui représentait, de la manière la plus concentrée, « les forces invisibles, désignées comme esprits de la nature ou des ancêtres[49]. », esprits bienveillants ou malveillants qu'il s'agissait de connaître et ainsi d'agir en conséquence.

Les statues et statuettes téké mesurent entre 50 et 10 cm de haut[51]. Les statuettes de style classique de la rive droite du fleuve Congo possèdent, comme la plupart des statues téké, une cavité sur le ventre qui peut recevoir une substance composite, charge magique qui la consacre à une fonction magique, protectrice, enrobée d'un tissu bleu. Mais parfois la statuette est simplement prise dans une sorte de "poterie" conique ou tronconique rougeâtre. Le personnage porte un bonnet représenté dans la sculpture téké ancienne, en forme de plateau surmonté d'une crête[52]. Une barbe exprimée par une forme trapézoïdale évoque, en l'amplifiant, la barbiche courte que portaient les dignitaires tels que le Makoko de Mbé Illoy Loubath Imumba. La charge en argile, voire en huile de palme et bois rouge pilé, mêlée à d'autres composants, sert de médicament[53]. Parfois, elle pouvait tenir lieu de protection apportée par le chef de famille vivant, ou tout autre éminent personnage défunt.

Un chef de village qui possédait l'art de guérir pouvait sculpter ou commander la sculpture, mais, en tant que praticien c'est lui qui consacrait cette sculpture en la chargeant de son pouvoir, aux composants choisis pour leur efficacité supposée[54]. Les maladies courantes, comme la maladie du sommeil, pouvaient donner lieu à création de tels objets.

Pour des voisins, comme les Sundi (Soundi), on pouvait donner à la statuette l'aspect d'un Sundi plutôt que d'un Téké par des signes évidents, comme la coiffure[55], peut-être aussi la coiffe (?)[56].

Les relations entre populations voisines, en un temps plus ou moins difficile à déterminer, se manifestent parfois sous forme d'échanges de solutions sculpturales. Ainsi sur certaines statues de taille et de morphologie téké, le raccord entre les joues et le cou semble s'inspirer de la solution présente dans la grande statue féminine des Yanzi, lesquels étaient voisins des Téké sur la rive gauche du fleuve Congo, alors que les Téké étaient installés sur les deux rives. Dans le sens inverse, il ne serait pas impossible que les longues scarifications des Téké aient été transposées dans cette statue[57]. Un emprunt pouvait d'ailleurs être motivé par le désir d'augmenter l'efficacité de ce que l'on façonnait.

Peintures des Téké Tsayi

Les peintures intervenaient sur les masques Kidoumou et sur les planches mboungou du rituel Nkita, indispensables lors de certains rituels Tsayi.

Les Téké de l’Ouest, Téké Tsayi et Lali, vivent dans la forêt, dans la région comprise entre Bambama, Komono, Mossendjo et Mayoko, dans la république du Congo, un carré d'environ 100 km. de côté[58].

Peut-être au début du XVIe siècle, les Tsayi ont migré vers l’Ouest, pour fuir un Makoko trop puissant. Ils quittaient les savanes pour la forêt des monts du Chaillu. Ils étaient nombreux et commerçaient le fer et le raphia tissé. Les Tsayi ont d’abord exploité le riche gisement de minerai de fer au nord-est de Komono, les mines de Zanaga, à l’est de l’aire Tsayi[59]. Le pouvoir était traditionnellement équilibré entre maître de la terre et maître des hommes. Au début du XVIIIe siècle ou avant, un héros, d'origine Téké Küküa, introduisit un régime autoritaire qui détruisait l’équilibre précédent en supprimant le rôle du maître de la terre. La partie Ouest conserva son mode de fonctionnement, se développa avec l’exploitation les gisements moins riches du mont Obima (dépt. Lékoumou), vers Mbinda. Le commerce, la traite, s’y sont intensifiés à partir de 1815. Pour les Téké cette intensification se traduisit par l’arrivée de groupes de guerriers Kota qui perçaient leur chemin vers l’Atlantique. L’invention du Kidoumou, aux environs de 1860, au mont Lékoumou, serait, d’abord, une riposte pacifique à cette culture différente qui déferlait, alors et surtout l’affirmation de la dualité du pouvoir par un masque rond en deux parties symétriques qui danserait, dès lors, en faisant « la roue », pour bien en souligner le sens profond.

Jusqu’en 1920, le sud du Gabon, sur la frontière, a servi de sanctuaire ultime aux Tsayi, insoumis malgré la guerre de l’impôt. La forêt correspond au réservoir d’un certain type de masque Kidoumou, les masques dits de style Lékoumou[60]. Le gisement de Lékoumou (département de la Lékoumou) était riche, et son exploitation s’étendit jusqu’à Youlandzami, gros village au sud de la confluence Siniga-Louessé.

Masque kidoumou

La partie en bois du masque est en forme de disque, et diffère en tous points des masques kota. Ce disque[61] est peint en rouge minéral, noir et blanc, en formes graphiques, redoublées par des incisions profondes. Il figure un visage de manière « abstraite », ce qui a fasciné les artistes modernes parisiens[62]. Il est divisé en deux, horizontalement. La symétrie gauche/droite se double d’une symétrie haut/bas. C’est « une sorte de Janus horizontal ». Et pourtant quelques signes sortent de la symétrie. Ils opposent discrètement le haut et le bas du visage. Au premier regard, seuls les yeux sont visibles, tout le reste est « abstrait ». Et pourtant ces yeux sont aveugles, ils ne coïncident pas du tout avec les petites fentes qui permettent au danseur de voir et se déplacer. Les fentes sont cachées, tout à fait invisibles, dans une double rupture de niveau entre les moitiés supérieure et inférieure. Une large « chevelure » de plumes l’entoure, redoublée par une plus large « barbe » de raphia qui descend jusqu’aux épaules. Le danseur acrobatique de Kidoumou porte en plus un vêtement de raphia qui le recouvre entièrement. Il fait la roue : un instant haut et bas s’inversent, un instant seulement le dominant passe en bas. La chorégraphie est pleine de sens et à haut risque, car le masque alourdi par sa chevelure et sa barbe, tient à peine par un lacet entre les dents du danseur. C’est une manifestation éclatante du génie culturel téké. Trois sont venus à la première semaine culturelle de Brazzaville, en juillet 1968, et ils ne venaient pas de Bambama (Lékana) qui avait refusé de se déplacer. La chorégraphie qui eut lieu en 1969 était accompagnée par des chanteurs qui battaient des mains, et par un orchestre composé de trois tambours, d'une double cloche sans battant et d'une autre, simple, frappée par une tige de bois[63].

Une autre origine des masques kidoumou confère à certains d'entre eux de larges « yeux » qui s'étalent d'un bord à l'autre[64] - [65].

L'apogée du masque Kidoumou correspond à la période où les Téké (et leurs alliés) formaient un ensemble riche et actif. Ce masque apparait encore au cours de la guerre de l’impôt, après quoi il n’est plus qu’un souvenir dans la mémoire de quelques spécialistes téké.

Ce masque est parfois accompagné d’un autre, Sanga, qui porte un voile sur une robe longue qui traine et tourbillonne. Une autre version de l’origine de Kidoumou place ce dernier dans l’évolution du masque voilé Sanga, qui lui est antérieur[66].

En 1967, dans le cadre d’une recherche en ethno-esthétique faisant suite à l’étude de l’organisation sociale et politique des Tsayi[67], Marie-Claude Dupré photographie un masque, qui n’avait pas été fait pour danser, mais pour en garder le souvenir, après la vente du précédent[68].

« En 1968, à l’occasion de l’inauguration du chemin de fer qui évacuait le manganèse, en passant par la région de Bambama, et avec la création d’un poste administratif à Bambama, trois Kidoumou « sortirent », trois masques sont allés à Brazzaville, la semaine culturelle du 14 juillet 1968. Il y avait deux foyers de diffusion en 1968. L'un des deux foyers au Sud,(à Mbama?) ceux qui sont allés à Brazzaville, et l’un d’eux, qui n’avait pas terminé son masque a refusé de le vendre et l’a complété chez lui. J’ai eu la chance de photographier les 2 versions. »

C'est au maître de la terre, en l'occurrence celui de Bambama, qu'il revint de faire sortir le masque Kidoumou en octobre 1969 : pour la résolution d'un conflit entre le même maître de la terre et un de ses dépendants. C'est donc un masque politique - et non "animiste" ou "religieux".

Mais ce masque-ci n'avait pas dansé depuis près de 20 ans. Le second foyer de diffusion se trouvait, encore en 1968, sur deux lieux : à Bambama, avec le village (banlieue) de Lékana, le plus traditionaliste, et au village de Kiboungou avec des masques plutôt rustiques de ce style.

Le masque Kidoumou était, alors, un masque rare et qui ne sortait que très exceptionnellement. La recherche conduite sur ce masque par l’ethno-esthéticienne et publiée en 1968, trouva un écho dans l’administration locale qui sollicita la production de plusieurs centaines de masques, réalisés selon la tradition, de mémoire d'après d'anciens modèles, différents. Ils étaient destinés au marché de l’art. Cependant la diffusion sous forme de dessins, depuis la France, des « vieux » masques publiés dans la thèse, ont conduit à des copies, barbouillées de couleurs, et à l’extension des lieux de production en dehors du pays téké jusqu'à, finalement, saturation du marché[69].

Planche peinte mboungou

D'abord faut que l'esprit inkita se manifeste chez une femme. S'il ne se manifestait pas on n'utiliserait pas de mboungou. Car elle seule sera, ensuite, susceptible d'utiliser la planche.

Le 15 août 1972 à Zanaga, lors de sa sortie de réclusion, la jeune Nkita, somptueusement parée, s'offrait à l'admiration de la foule. Elle était encadrée par ses « mères ». Elle entra en transe, et devait être accompagnée avec soin. Puis la fête continua, au son du pluriarc joué par un Pygmée. Dans une autre occasion, décrite par le missionnaire Siegfrid Sodergren[71] la danse qui entraine le village n'interrompt pas pour autant celle des femmes inkita, accompagnées jusqu'à la transe par un orchestre nombreux et composé d'instruments à cordes frappées, de cosses de graines et de hochets.

Les femmes touchées par l'esprit inkita sont recluses dans un petit bâtiment, un peu à l'écart des habitations. La planche est celle qui borde son lit.

Les planches du lit rituel frappent par l'intensité de leurs couleurs : le bleu Guimet connu pour l'azurage par les blanchisseuses, alterne avec le blanc et l'ocre rouge, ailleurs le noir et le brun rouge jouent avec le blanc pur. La couleur placée dans les incisions garde longtemps toute son intensité, tandis que les autres couleurs vont s'atténuant à l'usage. Les planches sont composées selon un rythme régulier par des incisions et des couleurs vives, depuis le « cœur », le centre ou le « nombril », puis vers le côté droit, celui de l'homme, ou bien l'inverse, depuis le côté gauche, celui de la femme[72]. Le centre peut d'ailleurs être vide, ou simplement signifié par une ligne entre les deux espaces. La symétrie horizontale se retrouve le plus souvent ; les motifs du masque Kidoumou y trouvent logiquement leur place. Le serpent ou la tortue deviennent des motifs purement graphiques. Mais les herminettes qui servent à réaliser les planches, le couteau, voire le couteau agricole doivent s'insérer subtilement parmi des motifs abstraits qui leur font écho. Les effets de symétrie ne sont pas systématiques, au contraire, les décalages, les jeux à contre-temps et les dissymétries locales créent des compositions « abstraites » plus ou moins équilibrées ou en tension. Enfin, la solution d'une zone de désordre peut trouver sa place, ponctuellement, mais parfois ce ne sont qu'enchevêtrements systématiques sur toute la longueur de la peinture. Selon les auteurs de ces peintures il faut y voir des récits en images. Tout semble se passer dans le monde des esprits créateurs.

Les jumeaux dans la culture Téké

L'onkira[73] est le rituel célébrant l'arrivée des jumeaux. En pays Tegue, la naissance des jumeaux est un bonheur mais un bonheur redouté. Leur entretiens sont appelés aussi Ayara (pluriel) et Yara (singulier) et leur culte Oyara. Aussitôt arrivés au monde, les jumeaux apprennent à marcher dans un enclos spécial. Durant tout ce temps, le respect strict de plusieurs lois tant naturelles qu'humaine sous l'observation de es parents et d'autres individus. Quand on parle aux jumeaux, il faut s'adresser aux deux, ou alors, si l'on veut d'un, il faut demander l'accord à l'autre. Pas de cadeau à un seul des deux, jamais de style vestimentaire différent avant l'âge de 15 ans. Les parents des jumeaux sont très respectés dans la société. Ce sont les Tara Ayara ou Tara Ankira (père des jumeaux) et Ngou Ayara ou Ngou Ankira (mère des jumeaux). La danse de célébration du rituel des jumeaux s'appelle lama. Cette danse est considérée comme la mère de toutes les danses et c'est elle qui a donné naissance à la célèbre danse tégué Olamaghna. Ainsi, l'onkira Tegue auquel appartenaient les jumeaux et leurs parents. Aussi naquit dans cette vénération des jumeaux, un calendrier et l'attribution des noms. Le premier né est Nkoumou, Mbou,Mbo, Ngambou ou Ngambio et Mpea, Mpiga, Mpia, Ngampika ou Mpi pour le second. Celui qui suit les jumeaux dans l'ordre de naissance est appelé Lekogho ou Lakogho et le quatrième Ndzila.

Style vestimentaire

Le tissage du raphia, pratiqué dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, est connu de la plupart des populations du bassin du Congo. Bien que, d'une façon générale, l'on ne puisse comparer la production actuelle à l'ancienne, la fabrication et l'utilisation des tissus de raphia conservent dans certaines régions un caractère rituel important. Chez les Batéké le pagne de raphia un objet indispensable pour les mariages coutumiers et les enterrements. D'autant plus ces tissus de raphia étaient le principal objet d'échange extérieur avec les Mbochi, les Tékés de l'Alima, les Koukouya..

On distingue plusieurs types de tissage du raphia chez les Batéké : mboro ou nzoana (maison à quatre) lorsque celles-ci sont rabattues et que l'ensemble est normalement ourlé, mfumfula lorsque la partie libre de chaque bande se termine par une frange ; il est réservé aux chefs de famille et les notables. Lorsqu'il n'est pas uni, le pagne porte la couleur dominante de ses rayures, le nom de l'animal qui est censé avoir transmis aux hommes la teinte considérée ; nzoana-mbi, un pagne où le rouge est dominant, ju ou « la grenouille », un pagne où le noir est dominant ; impalapala ou « le lézard » un pagne où le gris est dominant et limi appelé ainsi à cause de sa confection qui fait ressortir des stries saillantes comparables à celle d´une lime, loutsoulo, tissé en coupon pour constituter un pagne. Les autres pagnes de raphia sont pogo, pagne réservé pour la dot, anta, couverture en raphia parfois portée par les femmes autour du bras.

En plus du raphia, on retrouve des tissus multicolores à effet velour tel que le ntâ-ngò (prononciation: ntango)[74], le pagne de la panthère, décoré avec le motif de la panthère, la représentation des champs de manioc, des fleurs et parfois les objets du pouvoir le plus souvent de couleur rouge on le retrouve aussi en gris, bleu et marron. Ces motifs peuvent être aussi de couleur grise. Ce produit remarquable est réservé aux « seigneurs du ciel » dits mfumu a yulu et « seigneurs de la terre », dits mfumu a ntsiè, et les indépendants, dits nkani. Eux seuls ont le droit de détenir le ntâ-ngò dans leurs maisons.

On trouve aussi beaucoup d'accessoires féminins et masculins, grelots, coiffes de raphia et de plumes, paniers, corbeilles, chasse-mouches, calebasses, balais…

Personnalités issues de l'ethnie Teke

- Janis Otsiemi, écrivain gabonais

- Omar Bongo Ondimba, politicien gabonais

- Lambert Galibali, politicien du Congo Brazzaville

- Patience Dabany, musicienne gabonaise

- Gabriel Okoundji, poète et écrivain congolais

- Ndouna Dépenaud, poète et écrivain gabonais

- Théo Blaise Kounkou, artiste congolais

- Nadine Otsobogo, réalisatrice gabonaise

- Manouchka Labouba, réalisatrice gabonaise

- Nadège Mbadou, artiste gabonaise

- Illoy Ier, Makoko de Mbé

- Ngalifourou (1879-1956), reine du royaume Téké

- Hopiel Ebiatsa, historien et écrivain congolais

- Eugénie Mouayini Opou, écrivaine, poète et romancière congolaise

- Serge Ibaka Ngobila, joueur de basket congolais

- Gentiny Ngobila (Maire de Kinshasa)

- Pierre Mombele (Homme politique de RDC). Il a été le président de l’Union des Bateke et a participé à la Table ronde de Bruxelles en 1960.

- Stervos Niarcos, Adrien Mombele Ngantshie était un chanteur et auteur-compositeur-interprète congolais de la RDC.

- Ngaliema Insi, aussi appelé Mukoko, qui signifie « prince » est un chef de terre et l'un des nombreux frères du roi Makoko.

- Beach Ngobila, issu du chef Ngobila qui régna sur Nshasa, aujourd'hui Kinshasa.

Notes et références

- « Makoko » est un titre, ce n'est pas le nom d'une personne (M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 31). Si l'on veut forcer la comparaison, ce pourrait être un terme "approchant" de « roi ».

- Source https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/People, estimation 2021

- Source CIA The Word Factbook

- Source CIA The Word Factbook

- Encyclopédie Larousse.

- Source RAMEAU, BnF

- (pt-BR) « TRÁFICO DE ESCRAVOS: OS AFRICANOS TRAZIDOS PARA TAUBATÉ », sur Almanaque Urupês, (consulté le )

- Th. Simar, Le Congo au XVIe siècle d'après la relation de Lopez-Pigafetta, p. 79 & sq., Simonetti, Bruxelles, 1919

- Louis Jadin et Mireille Dicorato, Correspondance de Dom Afonso, roi du Congo, Bruxelles, 1974.

- M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 15 non paginée, carte.

- « Langues teke », sur idref.fr

- Jean-Pierre Missié, « Ethnicité et territorialité », Cahiers d'études africaines, no 192, , p. 835-864 (lire en ligne, consulté le ).

- M-C Dupré, 1990, p. 59

- (en) Karen Lupo, Chris Kiahtipes et A. Jean-Paul Ndanga, « On Late Holocene Population Interactions in the Northwestern Congo Basin : When, how and why does the ethnographic pattern begin ? », 2013 env. (consulté le ). Voir aussi : (en) Peter N. Peregrine (ed.), Scott MacEachern et al., Encyclopedia of prehistory, vol. 1, Elsevier, , 28 cm. (9 vol.) (ISBN 978-0-306-46255-9 et 0-306-46255-9, lire en ligne), « Central africa : Forageres, farmers and metallurgists », p. 278-286.

- M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 43 et Raymond Lanfranchi, Dominique Schwartz (ed.) et P. de Maret, Paysages quaternaires de l'Afrique centrale atlantique, Éd. de l'ORSTOM, (lire en ligne), « Le "Néolithique" et l'âge du fer ancien dans le sud-ouest de l'Afrique Centrale ».

- Lupo (et al.), 2013 env. et Alain Froment, Jean Guffroy (dir.) et Philippe Lavachery, Peuplements anciens et actuels des forêts tropicales (1998), Paris, IRD éd., , 358 p., 24 cm (ISBN 2-7099-1534-0, lire en ligne), « À la lisière de la forêt 10 000 ans d’interactions entre l’homme et l’environnement dans les Grassfields (Cameroun) »

- Philippe Lavachery, 2003

- Bruno Pinçon in M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 43

- Bruno Pinçon in M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 46

- Ils y sont établis depuis cinq siècles et plus : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 42

- Olfert Dapper, Description de l'Afrique.

- Isidore Ndaywel, Esclavage et traite : pourquoi les Noirs et non les autres ?, Le Potentiel.

- Bruno Pinçon dans M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 48

- M-C Dupré, 1990

- Datation attribuée en fonction de la biographie du photographe

- M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 31

- J.-C. Rufin, Un explorateur de légende, in Aventuriers du monde - Les archives des explorateurs français - 1827-1914., L'Iconoclaste, Paris, 2013 (ISBN 978-2-91336-660-2), p. 117.

- Pierre Savorgnan de Brazza (préf. Chantal Edel et J.P. Sicre, ill. Riou, Barbant, Thiriat), Au cœur de l'Afrique 1875-1887, Paris, Phébus, (1re éd. 1888, paru dans Le Tour du monde), 206 p. (ISBN 2-85940-244-6), p. 192 (np.). Lire en ligne p. 51, sur le site de l'Institut français : Fond Gabon.

- Catherine Coquery-Vidrovitch, Petite histoire de l'Afrique : l'Afrique au sud du Sahara, de la Préhistoire à nos jours, Paris, La Découverte, 2011-2016, 226 p. (ISBN 978-2-7071-9101-4), p. 170

- Carte des concessions du 01-01-1900 : Histoire de l'Afrique centrale, des origines au milieu du XXe siècle, Présence africaine 1971, p. 186. Aucune concession indiquée en pays téké, au nord et à l'ouest de Brazzaville.

- Coquery-Vidrovitch, 2016, p. 173. Voir aussi, bien que différent : Catherine Coquery-Vidrovitch Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires : 1898-1930, open-édition EHESS.

- Le Monde Illustré, 1884 : gravure reproduite dans M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 31

- Mission Pierre Savorgnan de Brazza / Commission Lanessan (préf. Catherine Coquery-Vidrovitch), Le Rapport Brazza, Mission d'enquête du Congo, Rapport et documents (1905-1907), Paris, Le Passager clandestin, , 307 p. (ISBN 978-2-36935-006-4, lire en ligne) : présentation en ligne sur Fabula. La question de l'impôt : p. 112-113.

- Marie-Claude Dupré, « La guerre de l'impôt dans les monts du Chaillu. Gabon, Moyen Congo (1909-1920) », Outre-Mers. Revue d'histoire, no 300, , p. 409-423 (lire en ligne, consulté le ) et Marie-Claude Dupré, « Une catastrophe démographique au Moyen Congo: La guerre de l'impôt chez les Téké Tsaayi, 1913-1920 », History in Africa, vol. 17, , p. 59-76 (lire en ligne, consulté le )

- M-C Dupré, 1990, p. 65

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Parc national des Plateaux Batéké - UNESCO World Heritage Centre », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial, (consulté le )

- Bruno Pinçon dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 58-61

- Idem, Bruno Pinçon, p. 60.

- Idem, Bruno Pinçon, p. 61.

- Pierre Sirven, « L'économie minière de la République Populaire du Congo », Les Cahiers d'Outre-Mer, vol. 26, no 102, , p. 172-206 (lire en ligne, consulté le ). Carte p. 174.

- Torque fabriqué pour Jacques de Brazza en 1884 à Ngantchou, musée du quai Branly.

- M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 108-111

- M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 64

- Musée royal de l'Afrique centrale

- Brooklyn Museum

- Musée royal de l'Ontario

- M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 77.

- M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 62-63 et p. 82

- Marie-Claude Dupré dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 242-267

- Pavillon des Sessions. Louvre.

- Étienne Fléau dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 124 et suivantes. Elles peuvent atteindre 80 cm, comme celle de la Fondation Dapper : Christiane Falgayrette-Leveau (dir.) et al., Afriques : Artistes d'hier et d'aujourd'hui : Fondation Clément, Hervé Chopin, Fondation Clément, Fondation Dapper, , 240 p., 30 cm (ISBN 978-2-3572-0361-7), p. 52-53

- Voir la notice de la Statuette masculine assise, avec les rubriques « Description » et « Usage ».

- Docteur Mense, en 1887 : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 172

- Étienne Fléau, dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 126-129

- L'administrateur colonial Kiener, en poste en 1913, publia une étude qui est évoquée dans M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 128 : la différence Sundi / Téké se manifeste dans la coiffure, « le Batéké s'étire la peau du crâne et la replie sur elle-même pour former une couronne; le Bassoundi ramène tous ses cheveux sur la partie médiane de la tête et les peigne en forme de casque ».

- La notice rédigée par le musée du quai Branly, à propos d'une statuette téké, évoque une coiffe : Le personnage porte un bonnet très souvent représenté dans la sculpture téké. Page du musée, voir onglet "Description".

- Marie-Claude Dupré dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 222-223

- M-C Dupré, 1990, p. 450

- M-C Dupré, 1990, p. 447

- M-C Dupré, 1981, p. 121 qui se réfère à des collectionneurs-historiens.

- Plusieurs versions anciennes présentent diverses "variantes" sans "original". Marie-Claude Dupré signale qu'un Maître de la Terre passait commande, à une certaine occasion, à un de ses amis, lequel envoyait un jeune parent, sportif auprès d'un autre sculpteur-danseur qui lui servira de "coach". De retour, le jeune se fera sculpteur de mémoire (les variantes apparaissent toujours), il taillera son costume et deviendra danseur du masque. Voir l'exemplaire décrit par M.-C. Dupré : .

- André Derain en possédait un qui est actuellement conservé dans la collection du musée Barbier-Mueller, à Genève.

- Marie-Claude Dupré dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 245

- Marie-Claude Dupré dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 248 ; voir aussi Marie-Claude Dupré, « Une exposition « patrimoniale » à Paris : Batéké, peintres et sculpteurs d'Afrique et centrale », Ethnologie française « Musée, nation : après les colonies », , p. 461-464 (lire en ligne, consulté en ).

- « Historique », sur Musée Barbier-Mueller, Genève (consulté le ) : photo, « Masque facial. Teke, groupe Tsaayi, république du Congo. Bois léger polychrome. H. 34 cm. Anc. coll. André Derain, Charles Ratton et Josef Mueller. Inv. 1021-20. Musée Barbier-Mueller. Photo Studio Ferrazzini Bouchet. »

- Marie-Claude Dupré dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 247

- Cette recherche se situe dans l'héritage méthodologique de Pierre Francastel, la « sociologie historique comparative ». M-C Dupré, 1981, p. 106 en réf. à Peinture et société, Gallimard, Idées / art 1965, p. 52 : « L'art explique, en partie, les véritables ressorts de la société ».

- M-C Dupré, 1981, p. 105

- Marie-Claude Dupré dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 244-245. Dessins reproduits p. 298 (photographie de 1972).

- Musée du Quai Branly

- M-C Dupré, 1981, p. 268-273

- Marie-Claude Dupré dans : M-C Dupré et E. Fléau, 1998, p. 276 et 276-295

- « Memoire Online - Les croyances traditionnelles des Tege Alima et le christianisme (1880-1960) - Louis Praxistèle Nganga », sur Memoire Online (consulté le )

- Pierre Bonnafé, « Une grande Fête de la vie et de la mort : le miyali, cérémonie funéraire d'un seigneur du ciel kukuya (Congo-Brazzaville) », Homme, vol. 13, no 1, , p. 97–166 (DOI 10.3406/hom.1973.367331, lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Willy Bal, Le royaume de Kongo aux XVe et XVIe siècles, Présence Africaine, , 124 p., 24 cm. Voir aussi Le royaume de Congo & les contrées environnantes (1591), la description de Filippo Pigafetta & Duarte Lopes ; traduite de l'italien, annotée & présentée par Willy Bal, Paris : Chandeigne : Ed. Unesco, 2002. (ISBN 2-906462-82-9)

- Pierre Savorgnan de Brazza (préf. Chantal Edel et J.P. Sicre, ill. Riou, Barbant, Thiriat), Au cœur de l'Afrique : 1875-1887, Paris, Phébus, (1re éd. Passage paru dans Le Tour du monde en 1888), 206 p. (ISBN 978-2-85940-244-0 et 2-85940-244-6, lire en ligne), p. 183-191. En ligne sur Gallica (gravures mal reproduites): 1887 et 1888, recherche Brazza, 1887 (p. 305-320) et 1888 (p. 1-64). Voir aussi texte et bonnes gravures : 1888 / Téké : PDF, pages 49, 52 et 54-59.

- Hubert Deschamps, Traditions orales et archives au Gabon. Contribution à l'ethno-histoire, Paris, Berger-Levrault, , 172 p., 23 cm. (lire en ligne), p. 61-64, l'article « Téké »

- Marie-Claude Dupré (Tiré à part de : "Antologia di belle arti", (1981), vol. 5, n. 17-20 (p.105-128)), Art et histoire chez les Téké Tsaayi du Congo, Societă editrice Umberto Allemandi & Co (?), (ISSN 0394-0136), p. 121

- Marie-Claude Dupré, « À propos d'un masque des Téké de l'ouest (Congo-Brazzaville) », Objets et mondes : la revue du Musée de l'Homme, vol. 8, no 4, , p. 295-310 (lire en ligne, consulté le ).

- Marie-Claude Dupré, « Masques de danse ou cartes géopolitiques ? : L’invention de Kidumu chez les Téké tsayi au XIXe siècle (République populaire du Congo) », sur Horizon Pleins textes, Institut de recherche pour le développement, (consulté le ).

- Marie-Claude Dupré et Bruno Pinçon, Métallurgie et politique en Afrique centrale : deux mille ans de vestiges sur les plateaux Batéké, Gabon, Congo, Zaïre, Paris, Éd. Karthala, , 266 p., 24 cm. (ISBN 2-86537-717-2, lire en ligne) : en ligne, larges extraits.

- Marie-Claude Dupré, « L'outil agricole des essartages forestiers : les couteaux de culture au Gabon et au Congo », Cahiers de l'Institut de la Méthode, no 2, , p. 3-77.

- Marie-Claude Dupré (commissaire), Étienne Fléau (commissaire), Bruno Pinçon, Colleen Kriger et Sigfrid Södergren (catalogue d'exposition : Paris, Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, 30 septembre 1998-4 janvier 1999), Batéké : peintres et sculpteurs d'Afrique centrale, Paris, Paris : Réunion des Musées nationaux, , 300 p., 28 cm. [ill. en noir et en coul. Bibliographie] (ISBN 2-7118-3567-7). Communiqué de presse:

- Semaine d'études ethno-pastorales, L'organisation sociale et politique chez les Yansi, Teke et Boma : rapports et compte rendu de la IVe Semaine d'études ethno-pastorales, Bandundu (Zaïre), Centre d'études ethnologiques, , 194 p., 26 cm.

- Raoul Lehuard, « Statuaire du Stanley-Pool : contribution à l'étude des arts et techniques des peuples téké, lari, bembé, sundi et bwendé de la République populaire du Congo », Arts d'Afrique noire, , p. 184.

- (en) Scott MacEachern (archéologue africaniste, Duke Kunshan University (en)), Central Africa : Foragers, Farmers, and Metallurgists : Great Lakes Area, Sudan, Nilotic Zimbabwe, Plateau and Surrounding Areas (PDF), Elsevier, (lire en ligne) : article : Tshitolian.

- Théophile Obenga, « Le peuple teke en Afrique centrale », Muntu, revue scientifique et culturelle du CICIBA / Centre international des civilisations bantu, no 7, (ISSN 0768-9403, ASIN B005KGQBY8).

- Théophile Obenga, Introduction à la connaissance du peuple de la République populaire du Congo, Université de Brazzaville, Laboratoire d'anthropologie culturelle, , 148 p., 31 cm

- Théophile Obenga (dir.) (préf. Denis Sassou N'Guesso), Histoire générale du Congo des origines à nos jours, Paris : l'Harmattan, 2010-2011, 284 p., 22 cm (ISBN 978-2-296-12927-6, 978-2-296-12969-6, 978-2-296-13628-1 et 978-2-296-54367-6) (4 tomes)

- Ebiatsa-Hopiel-Opiele, Les Teke, peuples et nation, Montpellier, Montpellier : Ebiatsa-Hopiel, , 81 p., 21 cm. (ISBN 2-9501472-1-6, lire en ligne)

- Eugénie Mouayini Opou, Le royaume Téké, Paris/Budapest/Torino, L'Harmattan, Paris, (réimpr. 2013), 151 p., 22 cm (ISBN 2-7475-8541-7, lire en ligne)

- Eugénie Mouayini Opou, La reine Ngalifourou, souveraine des Téké : dernière souveraine d'Afrique noire, L'Harmattan, Paris, , 238 p., 22 cm (ISBN 978-2-296-01310-0, lire en ligne)

- Bakonirina Rakotomamonjy (coordination ENSAG), « Le domaine du Makoko Mbé, Congo Brazzaville », sur ENSAG, CRAterre éditions, (consulté le )

- Alain Roger (thèse), L'art Téké, analyse ethno-morphologique de la statuaire, Université de Paris 7, (réimpr. 1993, Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, microfiches), 335 p.

- (en) Jan Vansina, The Tio kingdom of the middle Congo 1880-1892, Oxford University Press, , XVI- 586 p., 22 cm (ISBN 0-19-724189-1). Compte rendu par M-C Dupré

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à la musique :

- (en) MusicBrainz

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Téké : Tout savoir sur l'ethnie Téké au Gabon sur Amazing Gabon

- (es) Pueblo Bateke