Obamba (peuple)

Le peuple Obamba est un peuple bantou d'Afrique centrale, établi à l'est du Gabon dans la province du Haut-Ogooué, à Okondja, Ondili... non loin du chef-lieu de province Franceville ; il est également représenté en République du Congo.

Il est considéré comme un sous-groupe des Mbede-Teke[1]. Il a été longtemps considéré par certains comme appartenant au groupe Kota[2].

Ethnonymie

Selon les sources, on observe plusieurs variantes : Ombamba, Mbamba, Abamba, Obamba[3].

Obamba est un singulier, le pluriel est Ambama.

Langues

Sa langue est le lembaama (ou obamba, lambama), une langue bantoue dont le nombre de locuteurs était estimé à près de 25 000 au début des années 2000[4]. On en recensait 15 100 en République du Congo en 2000 et 9 700 au Gabon en 2004.

Le français est également utilisé par une partie de la population.

Histoire

Culture ancienne

Le cuivre et le laiton étaient des signes de richesse, pour les Obamba jusqu'au début du XXe siècle. Ces métaux trouvaient l'origine de leur emploi dans les mines que les anciens habitants du Gabon avaient découvertes et qu'elles ont gardé secrètes le plus longtemps possible, jusqu'en pleine époque de colonisation.

De nombreux échanges[6] avec les populations voisines ont été favorisés par la cohabitation. Souvent des groupes différents se retrouvent, actuellement, dans le même village et la langue des Obamba, le lembaama, constitue la langue véhiculaire dans la région. Des mariages mixtes entre des personnes de groupes différents sont possibles. Cependant l'empreinte de l'ensemble kota est surtout visible à travers le rite de la circoncision. Des influences réciproques se manifestent dans les associations coutumières ou organismes de régulation sociale : ndjobi, culte « Mademoiselle » et ngo.

Les Obamba avaient coutume, comme les Kota, de placer dans une case-sanctuaire, à l'abri des regards, les ossements des fondateurs du clan soigneusement déposés dans un panier. Ce panier était, alors, surmonté d'une figure [de bois] à placage de cuivre[7]. L'usage de la boîte ou du panier à ossements était très répandu au Gabon, chez les Kota (en usage lors du rite du Bwiti ou Bwété), mais aussi chez les Fang, où il prend le nom de Byeri, et chez les Mitsogho et Mashango, avec la dénomination de bumba, et aussi chez les Punu. À certaines occasions, pour renouer les liens avec les ancêtres et obtenir leur protection,les reliques étaient sorties du panier et on leur offrait le sang d'un animal. Cette forme de reliquaire était donc à la fois figure de protection et gardien de la prospérité de la communauté. Elle était également associée à certains rites propitiatoires et aux cérémonies d'initiation masculines[8]. L'ethnologue Louis Perrois précise ainsi leur présence au sein de la culture des Kota [mais il assimile aussi les Obamba aux Kota] : « La figure de reliquaire mbulu-ngulu était une icône, le repère visuel d’un monde où les ancêtres continuent à veiller sur leurs descendants. C’était, en pays Kota, un « outil » essentiel pour la survie des groupes, permettant une communication récurrente entre les vivants et les morts. »[9]. Le reliquaire exprime aussi la nécessité symbolique, pour ces peuples, d'utiliser le cuivre, matière rare, donc marque de richesse. En ce qui concerne le choix des motifs qui constituent les reliquaires, la plupart des motifs décoratifs étaient des signes liés au système d’organisation familiale ou aux croyances religieuses.

Des similitudes fortes entre les anciennes figures d'ancêtres, gardiens de reliquaires, du groupe bakota et celles des Obamba, ont permis leur comparaison lors de l'exposition, en 2017-2018, au musée du quai Branly, à Paris. Trois types ont été dégagés par Louis Perrois au sein des figures de reliquaires Obamba : celles qui sont à plaques et lamelles des Obamba du Nord, celles de la vallée de la Sébé, celles à plaques des Obamba du Sud, et celles à petit visage en « écu » ou en cœur avec un certain degré de naturalisme.

Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Région d'Okondja, au Nord-est de la République gabonaise[10]

Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Région d'Okondja, au Nord-est de la République gabonaise[10] Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Plaques et lamelles. Obamba du Nord. Gabon[10].

Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Plaques et lamelles. Obamba du Nord. Gabon[10]. Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Plaques et lamelles. Obamba du Nord. Gabon[10]

Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Plaques et lamelles. Obamba du Nord. Gabon[10] Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Rives de la Sébé, Gabon[10].

Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Rives de la Sébé, Gabon[10].

Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Obamba (influence Kota du Sud (?), Gabon[11]

Figure d'ancêtre, gardien de reliquaire. Obamba (influence Kota du Sud (?), Gabon[11]

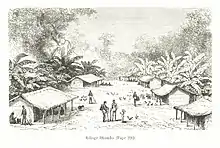

La gravure reproduite dans le numéro 55 de l'hebdomadaire Le Tour du monde en 1888, pour illustrer le texte de Savorgnan de Brazza lors de son voyage dans l'Ouest africain[12] met, côte à côte, des figures de styles différents sur des paniers d'un style différent aussi, dans le même abri.

Personnalités

- Jean-Pierre Lemboumba-Lepandou[13]

- Jérôme Okinda, ancien ministre des Finances[13]

- Paul Toungui, ancien ministre des Finances[13]

- Jean Félix Mamalepot, ex-gouverneur de la Beac[13]

Dieudonné Pascal Ndouna Okogo Écrivain célèbre et auteur de plusieurs œuvres dramaturge.

Notes et références

- « Informations pratiques », sur Direction générale des statistiques du Gabon

- Voir sur cette question Langues et peuples Kota.

- Georges Bruel, Notes géographiques sur le Bassin de l'Ogoouée, Augustin Challamel, , p. 52

- (en) Fiche langue

[mbm]dans la base de données linguistique Ethnologue. - Tiré de Alfred Marche, Trois voyages dans l'Afrique occidentale : Sénégal, Gambie, Casamance, Gabon, Ogooué, Paris, Hachette, 1879, p. 292, [lire en ligne].

- Guy Claver Loubamono-Bessacque in Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 118

- Alain et Françoise Chaffin, 1979, p. 19. Voir aussi : Marie-Claude Dupré, 1980.

- Extrait d'un cartel correspondant, au Muséum de Toulouse.

- Louis Perrois, présentation du livre Kota aux éditions 5 Continents.

- Musée du quai Branly.

- Brooklyn Museum

- Brazza, Voyage dans l'Ouest africain, dans Le Tour du monde, 1888, n° 55, p. 50. Gravure reproduite dans Louis Perrois, Les Kota in Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 109. Textes et illustrations en ligne sur le site Institut Français - fonds Gabon. La population des Kota Ndumu y est évoquée en tant qu'Ondoumbo, sur la rivière Mpassa.

- Georges Dougueli, « Gabon : Jean-Pierre Lemboumba, le dernier dinosaure », Jeune Afrique, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) David E. Gardinier et Douglas A. Yates, « Obamba », dans Historical dictionary of Gabon, Lanham (Md.), Plymouth, Scarecrow Press, (ISBN 9780810849181)

- Jean-Jérôme Adam, « Sagesse Obamba (Haut-Ogooué) », Muntu. Revue scientifique et culturelle du CICIBA, no 7, , p. 109-119

- Guy Claver Loubamono-Bessacque in Yves Le Fur (commissaire et directeur de la publication), Louis Perrois (conseiller scientifique) et al. (Exposition : Musée du quai Branly, 2017-2018), Les forêts natales : Arts d'Afrique équatoriale atlantique, Actes Sud et Musée du quai Branly, , 367 p., 33 cm (ISBN 978-2-35744-097-5), p. 18-25, Panorama des déplacements en particulier p. 20-21, et Les Kota de la Sébé, p. 118-119

- Pierre Savorgnan de Brazza (préf. Chantal Edel et J.P. Sicre, ill. Riou, Barbant, Thiriat), Au cœur de l'Afrique 1875-1887, Paris, Phébus, (1re éd. 1887-1888, du récit paru dans Le Tour du monde), 206 p., 20 cm (ISBN 2-85940-244-6, lire en ligne), p. 151-163, en ligne sur Gallica: 1887 et 1888, recherche Brazza, 1887 (p. 305-320) et 1888 (p. 1-64) Voir aussi, bonnes gravures : PDF p. 33-41 et 52.