Indigénat

Le régime de l'indigénat, fréquemment appelé code de l'indigénat, est un régime pénal administratif spécial réservé aux sujets indigènes des territoires coloniaux de la France aux XIXe et XXe siècles[1].

| Titre | Régime de l'indigénat |

|---|---|

| Référence | Loi no 10-680 |

| Pays |

|

| Type | Législation d'exception pour les « indigènes » des colonies |

| Législature | Troisième République |

|---|---|

| Gouvernement | Gouvernement Jules Ferry (1) |

| Adoption | |

| Abrogation | décrétée le pour fin le |

Présentation

Diversement appliqué dans le temps et dans l’espace, le régime de l'indigénat, appelé fréquemment Code de l'indigénat[2], était un ensemble de mesures et de pratiques disparates, qui n'étaient pas régies par un texte unique. L'historien Daniel Rivet décrit l'indigénat comme « un collage de textes de circonstance qui traduisent la peur de l'insurrection indigène »[3].

La législation de conquête, mise en place en Algérie dès 1834, est confirmée par la loi du [4]. Des décrets en étendent peu à peu la pratique, sous des formes variées, à l'ensemble de l'Empire colonial français à partir de 1887. Il s'agit d'une justice administrative qui s'applique aux seules personnes définies comme « indigènes ». Elle ne respecte pas les principes généraux du droit français, en particulier en autorisant des sanctions collectives, des déportations d'habitants et en sanctionnant des pratiques que la loi n'interdit pas, sans défense ni possibilité d'appel[5].

Il comprenait essentiellement quatre types de mesures :

- le séquestre des biens qui pouvait être collectif ;

- les amendes collectives ;

- l’internement qui pouvait se traduire par une assignation à résidence ou par une détention ;

- les pouvoirs disciplinaires qui permettaient à des agents de l’administration d’infliger des amendes ou des jours de prisons pour punir une série d’infractions[1]. 41 infractions spéciales (ramenées à 33 en 1890) comme le refus de renseigner les agents de l’autorité ; défaut de permis de voyage pour se déplacer ; actes de désordre sur le marché ; refus de transporter les fonctionnaires dans certaines régions ; refus d’obtempérer aux convocations des contrôleurs fiscaux[5].

- La mise en place d'un impôt colonial (ou impôt arabe) qui - surtout en Algérie - a permis le financement des différentes institutions, du maintien du niveau de vie des colons et des différentes infrastructures construites pour les colons (maisons, routes, écoles, hôpitaux, aéroports...)

Le terme est parfois utilisé pour désigner globalement le statut des « indigènes », à tous points de vue : sur le plan pénal, avec les mesures répressives spéciales qui leur étaient réservées, mais aussi sur le plan civil, avec leur statut personnel, et sur le plan politique, avec leurs droits inexistants ou partiels[6].

Il a été appliqué dans les territoires du second empire colonial français depuis le milieu du XIXe siècle, puis a été modifié en 1928 et aboli en 1946. Le mouvement des Jeunes-Algériens demandera la suppression de ce code d'exception en 1908 et 1912, ainsi que la Ligue des droits de l’homme lors de son 20e Congrès, en 1924.

Ce qui amène à des modifications en 1928 de ce régime d’exception. Les « sujets indigènes » ne relèvent dès lors que du droit pénal, sous la juridiction des juges de paix. Il n’en reste pas moins que les sujets rebelles, ou simplement protestataires, demeurent sous la menace de l’internement administratif, même après la suppression des pénitenciers[5].

En février 1944, la conférence de Brazzaville recommande la suppression de l'indigénat[2] qui est aboli en Algérie par l'ordonnance du 7 mars 1944 ; mais certaines pratiques perdurent jusqu'aux indépendances[7].

Ce régime discriminatoire sanctionné par l'État est rapproché par certains historiens de l'apartheid pratiquée en Afrique du Sud.

Origine

Le traité de capitulation du dey d'Alger du 5 juillet 1830 aux représentants du roi Charles X stipule que la France s'engage à ne pas porter atteinte à la liberté des habitants et à leur religion. Le principe de conserver aux populations autochtones leurs libertés, c'est-à-dire leurs droits, leurs langues et leurs coutumes soit très ancien en France, il figurait dans le serment du sacre des rois de France, et on le trouve par exemple pour les « nations indiennes » de la Nouvelle-France. Le terme d'indigène apparaît en Algérie dans une ordonnance royale de 1834[8].

Mais en 1848, la Constitution de la Deuxième République déclare solennellement que l'Algérie est un territoire français, et la Cour d'appel d'Alger reconnaît la qualité de « régnicoles français», donc de citoyens français, à tous les Algériens le [9], le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 édicte que « l’indigène musulman est français » (art. 1er) et que « l’indigène israélite est français » (art. 2).

Toutefois il faut distinguer la citoyenneté qui confère à l'individu des droits et des obligations politiques comme celui de voter et de faire un service militaire, de la notion de nationalité qui est le fait d'être régi personnellement par le Code civil français, dont les dispositions sur l'état civil, la majorité, les droits de la femme, le mariage, le divorce, les successions, étaient en contradiction avec le droit local d'inspiration islamique.

Néanmoins, une jurisprudence constante ne leur confère pas la citoyenneté française, ce sont des sujets[8], sauf à faire une demande de naturalisation qui supposait préalablement la renonciation au droit personnel islamique qui, notamment, autorisait la polygamie et la répudiation. Le , les décrets dit « Crémieux » accordent cependant la citoyenneté française aux « indigènes israélites d'Algérie », excluant ceux du Mzab qui ne fait alors pas partie de la colonie française[10].

Le , est publié un arrêté local sur les infractions pénales de l'indigénat dans la préfecture d'Alger pour l'ensemble des départements algériens. Il est modifié et étendu à l'ensemble de l'Algérie par la loi du [11]. Ces infractions s'ajoutent aux délits ordinaires sur le territoire de la colonie, uniquement pour les Français non citoyens originaires d'Algérie.

Dans les autres colonies, régies par décrets, un système comparable est institué, d'abord hors d'Afrique, en Cochinchine dès le , puis à la Nouvelle-Calédonie (18/7/1887). Le texte indochinois est adapté au Sénégal par un décret du . C'est ce dernier texte qui sert de base à l'extension du système à l'ensemble de l'AOF (21/11/1904), à Madagascar (13/11/1899), puis à l'AEF (31/5/1910)[12] et enfin en Côte française des Somalis (1912). Après la Première Guerre mondiale, s'ajoutent d'anciennes colonies allemandes dont la Société des Nations confie par mandat la gestion à la France : une partie du Togo et du Cameroun.

L'indigénat en Algérie

Origine

Le régime de l'indigénat établit un statut d'exception pour les habitants « autochtones » de l'Algérie. Il est établi par les militaires à partir de 1830 dans les zones conquises, puis perdure avant d'être formalisé dans les années 1870. Pour l'historienne Emmanuelle Saada, l'indigénat « consacre en fait la dissociation entre nationalité et citoyenneté : loin des principes de la Révolution, les indigènes sont des sujets français privés des droits de citoyen »[8].

La loi du [13], relative aux incendies de forêt, est la première à prévoir des sanctions particulières et exceptionnelles pour les indigènes d'Algérie. Mais c'est bien l'« Arrêté général sur les infractions de l'indigénat », plus tard appelé code de l'indigénat, daté du 9 février 1875 qui formalise ce droit particulier. Ce texte disparate se présente comme une addition d'interdictions et de prescriptions hétéroclites qui rassemble des décisions arrêtées par les gouverneurs généraux au cours de la « pacification ». Ce texte dispose articles après articles des devoirs, des obligations des « masses indigènes ». Le Code occupe ensuite une place fondamentale. Il est l'objet de multiples débats, commentaires, thèses, travaux et enseignements au cours de sa longue existence. Son esprit est ainsi exporté à d'autres territoires[14]. Ce dit « Code » est surnommé « Code matraque »[15].

La loi du étend largement ce statut particulier. Sa durée étant limitée dans le temps, elle est ensuite régulièrement reconduite[16].

Une première loi, du , proroge, pour deux ans la loi du [17]. D'autres prolongations sont régulièrement votées. Les fonctions d'officiers de police judiciaire sont conférées aux administrateurs-adjoints des communes mixtes, par décret du [18].

En matière pénale, les « indigènes » sont assujettis aux lois françaises, mais il leur est ajouté un régime d'exception. Il comprend des infractions et des peines particulières[19] (internement, amende et séquestre) et exorbitantes, qui varient dans le temps et peuvent être collectives. En matière civile (état civil, mariage, héritage, etc.), les habitants dépendent par ailleurs de la juridiction de leur statut (en application est-il dit du traité de capitulation), le plus souvent la justice musulmane exercée par des « cadi » pour les autochtones et la justice « ordinaire » pour les Européens.

Contrôle militaire et administration

En 1845, une ordonnance royale établit trois types d'administration en Algérie. Les zones où une partie substantielle de la population est européenne (colons élus maires) sont déclarées communes de plein exercice. Les communes mixtes comprennent une large majorité non-européenne mais des administrateurs français, hauts fonctionnaires nommés. Les communes dites indigènes sont des zones reculées et seulement partiellement pacifiées : elles suivent le régime du sabre imposé par les militaires en poste.

Instauration de l'indigénat

Dès 1874, une liste de vingt-sept infractions spéciales est dressée spécifiquement à destination des indigènes[20]. À partir de 1881[21], les infractions spéciales suivantes (notamment) sont ajoutées : acte irrespectueux, réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage (suppression de la liberté de circulation), propos offensant vis-à-vis d’un agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions[22]. Ces peines restreignent considérablement les libertés des indigènes et des confiscations vont permettre l'appropriation de leurs terres[23].

Les indigènes bénéficient du droit de vote limité. Ils participent ainsi notamment à l'élection des collèges musulmans des conseils municipaux. Ces derniers sont minoritaires au sein des conseils alors que la population musulmane est le plus souvent majoritaire au niveau démographique. Les musulmans représentent un cinquième du conseil jusqu’en 1919, puis un tiers.

Si tout indigène peut en théorie devenir citoyen, les conditions d'admission à cette citoyenneté sont, dans la pratique, drastiques, et seule une très faible proportion des candidats est retenue. Par ailleurs, même s'il se convertit au christianisme, l'indigène continue à appartenir à la catégorie des « sujets musulmans »[8].

Pour l'historienne Emmanuelle Saada, la notion d'indigène en Algérie est fortement racialisée. Ainsi, la cour d'appel d'Alger estime-t-elle en 1874 que « l'expression indigène comprend [...] tous les individus qui habitent dans le nord de l'Afrique et qui n'appartiennent pas à la race européenne », ce que confirme la cour de cassation à Paris en 1903, qui considère que l'expression englobe « tous les indigènes de race africaine »[8].

L'indigénat dans les autres colonies françaises d'Afrique

Un décret du étend au Sénégal (en dehors des Quatre communes dont les habitants obtiendront la pleine citoyenneté en 1916) les pouvoirs répressifs des administrateurs établis en Indochine par un décret du . Petit à petit, le régime est étendu de façon disparate à l'ensemble des colonies françaises d'Afrique (voir Afrique française). Les protectorats (Tunisie et Maroc par exemple) ne sont pas concernés. Les derniers territoires concernés sont la Côte française des Somalis par un décret du , le Togo le , puis le Cameroun oriental le [24]. Il s'agit avant tout de faire régner le « bon ordre colonial ».

Système des amendes et des peines

Le commandant de cercle peut punir les indigènes sans procès contradictoire pour des infractions spéciales, variables dans le temps et l’espace, que la loi ordinaire ne punit pas[25] sans appel possible[26]. Il existe une possibilité théorique d'appel devant le gouverneur, mais en pratique la sanction a déjà été exécutée.

Ces infractions concernent des règles d'hygiènes (enterrement des animaux, refus de vaccination, etc.) ou d'urbanisme (constructions illégales, squat, etc.), mais surtout des manifestations de résistance à l'ordre colonial, politiques (refus d'aider les autorités, non-respect des administrateurs, révolte, etc.) ou économiques (appel à la grève, refus de travail, refus de l'impôt, etc.). Le système des peines et amendes est appliqué à tout l'AOF par le décret du relatif à l'internement des indigènes non justiciables des tribunaux français et précisé par l'arrêté du [27]. Elles peuvent être collectives, c'est-à-dire s'appliquer à un groupe entier quand les responsables ne sont pas identifiés. Les châtiments corporels sont régulièrement appliqués bien qu'illégaux[28]. Les peines comprennent amendes et emprisonnements jusqu'à 15 jours de prison applicables immédiatement[29]. Cependant, les amendes peuvent être converties en jours de prison, au tarif d'un jour pour 0,50 F.

Plus de 1 500 infractions spéciales sont officiellement réprimées au Congo Moyen en 1908-1909[30].

Système des taxes et travaux forcés

Derrière le système d'amendes et de peines se cache en fait un système de taxes[31] et de travaux forcés[32]. Les autochtones subissent l’interdiction de circuler la nuit et les réquisitions[20] - [33]. Cela inclut la Corvée : ce service forcé aboli par la Révolution, est réintroduit sous le nom de Prestations[34], ainsi que des taxes coloniales, l'impôt de capitation et une « taxe de sang » (conscription forcée dans les unités de tirailleurs)[35].

Dans les milieux coloniaux, l'impôt de capitation est le tribut à payer par les indigènes pour la pacification, l'accès à la « civilisation », la protection[36]. Ainsi, l'impôt apparaît comme « la juste rétribution des efforts du colonisateur, l'application normale du droit absolu d'obliger les populations noires, auxquelles il apporte la paix et la sécurité, à contribuer dans la mesure de leur moyen aux dépenses d'utilité générale[37]. »

Babacar Fall distingue cinq formes de travail forcé en Afrique-Occidentale française[38] :

- la réquisition de main-d’œuvre est la forme historiquement la plus ancienne : pression, intimidation, voire répression sont exercées principalement par les gardes de cercles et les agents recruteurs, mais le recrutement peut aussi se faire par l'intermédiaire des chefs indigènes qui apportent leur autorité et leur influence morale[38] ;

- la prestation est un impôt consistant en jours de travail au profit de chantiers publics d'intérêt local : travaux des routes, pistes et terrains d'aviation[38] ;

- la deuxième portion du contingent militaire est une forme de travail forcé dérivée de la législation militaire sur le recrutement des tirailleurs, avec des recrutements par tirage au sort[38] ;

- la main-d’œuvre pénale consiste à utiliser les prisonniers pour divers travaux urbains ou suburbains[38] ;

- l'obligation de cultiver consiste à imposer aux agriculteurs certaines cultures industrielles[38].

La plupart des grands projets d'Afrique française à cette époque (routes, mines ou plantations) sont réalisés par le travail forcé. Il est parfois payé mais une part importante du travail forcé est obtenue par les prisonniers purgeant des peines spéciales arbitraires[39]. Le taux de recrutement forcé atteint parfois des sommets. En 1906, 14 181 ouvriers sont recrutés à Savalou et Savè (Dahomey)[40] pour une population totale de 39 822 (dont 13 682 hommes)[41], soit 35 % de la population ou 100 % des hommes. En 1928, Albert Londres, journaliste au Petit Parisien, découvre que la construction des voies ferrées ou les exploitations forestières provoquent un nombre effroyable de morts parmi les travailleurs africains du Sénégal au Congo[42]. Son article fait scandale en métropole. À propos des indigènes, il déclare :

« Ce sont les nègres des nègres. Les maîtres n'ont plus le droit de les vendre. Ils les échangent. Surtout ils leur font faire des fils. L'esclave ne s'achète plus, il se reproduit. C'est la couveuse à domicile. »

Les travaux prestataires sont rapidement détournés comme une main-d'œuvre gratuite pour la culture des champs et autres activités économiques privées[43] - [44]. Les bénéficiaires de cet esclavage et des taxes sont les colons locaux du Cercle qui font fructifier leurs affaires personnelles[45] et alimentent l'économie privée là où les entreprises privées ne parviennent pas à attirer de travailleurs[46]. Le travail forcé augmente très fortement entre les deux guerres sous la poussée des administrateurs locaux[47].

En Afrique équatoriale française, le travail forcé constitue l'une des causes de la guerre du Kongo-wara, de 1928 à 1932.

Les plantations, scieries et mines de sel du Sénégal[48] ont continué d'être alimentées par le travail forcé jusque dans les années 1940. Le travail forcé est couramment utilisé pour la production agricole au profit de sociétés privées (Unilever, Compagnie française d'Afrique occidentale).

Le travail forcé en Afrique occidentale française est l'objet de la loi Houphouët-Boigny adoptée le ayant pour finalité sa suppression.

Résistances à l'indigénat

La résistance est principalement passive : d'importantes migrations ont lieu lorsque les réquisitions d'hommes (pour la conscription et les travaux obligatoires) sont trop grandes[35]. L'abandon de villages entiers pendant la construction des routes dans les années 1920 et 1930 contraint l'administration à diminuer progressivement le travail obligatoire. Robert Delavignette a rapporté la migration de plus de 100 000 Mossis de la Haute-Volta jusqu'à la Gold Coast britannique[49]. Le journaliste Albert Londres parle de 600 000 personnes fuyant vers la Gold Coast et de deux millions tentant d'atteindre le Nigeria. D'importantes migrations ont aussi pour but de diminuer un impôt trop important en changeant de cercle[50].

Afin de minimiser la résistance, les chefs locaux indigènes sont intéressés au système des taxes et du travail forcé[31]. Les indigènes doivent donc subir l'autorité de ces chefs locaux en plus de celle des commandants de cercle. En 1924, les chefs de canton sont exemptés de l'indigénat. Leur insubordination devient alors passible de dix ans d'emprisonnement[51].

En cas d'abus, la voie légale contre les colons français est rarement empruntée. Elle est plutôt utilisée contre les chefs locaux. Au Dahomey par exemple, cinquante-et-un procès contre ces chefs ont lieu en 1937 aux motifs de brutalité, confiscation illégale de terre ou taxes ou encore utilisation excessive des travaux obligatoires[33]. Certains procès aboutissent à la destitution desdits chefs.

L'indigénat dans les colonies françaises d'Asie

En Indochine, l'indigénat est instauré dans la colonie de Cochinchine (correspondant au sud du Viêt Nam actuel) par un décret du . La colonie vietnamienne précède ainsi l'Algérie en ce qui concerne l'officialisation de ce régime dans les textes. Mais, pour des raisons peu claires, l'indigénat est partiellement aboli en Cochinchine par un nouveau texte du . Ce changement semble s'être fait sous l'influence des partisans de l'assimilation des indigènes et de ceux qui dénonçaient en Indochine les abus du système. Néanmoins, l'indigénat ne disparaît pas totalement en Cochinchine : si le régime est supprimé dans la région de Saïgon où les Européens sont nombreux, il reste en vigueur dans certaines provinces, notamment celles où les tribunaux sont rares ou absents[52].

Dès 1870, sont regroupés sous la loi annamite en Cochinchine « les Chinois, les Cambodgiens, les Minh-Huongs, les Siamois, les Mois, les Chams, les Stiengs, les Sang-Mélé. Tous les autres individus, à quelque race qu'ils appartiennent, sont soumis à la loi française » : ainsi, des individus qui sont pourtant de nationalité étrangère sont assimilés par le droit colonial français aux indigènes[8].

L'indigénat dans les colonies françaises du Pacifique

Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, les autochtones sont soumis au Code de l'Indigénat en 1887 et ainsi privés de leur liberté et de leurs droits politiques. Cette spoliation de leur identité a mené à de nombreuses révoltes dont la plus connue (et la plus mortelle) fut celle menée par le chef kanak Noël en 1917.

Contrairement à d'autres colonies un système de réserve est mis en place afin de différencier de manière stricte la population kanak et la population européenne. Les premières populations européennes étant essentiellement masculines le gouvernement décide rapidement d’envoyer des orphelines depuis la France métropolitaine pour assurer une présence féminine auprès de ces hommes, mais nombreux sont ceux qui vont former des couples mixtes avec des femmes kanakes. Pour autant cela ne crée pas un monde métis contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres territoires d’outre-mer. La faute à la mise en réserves et à la division juridique stricte entre Européens et Kanaks. S’il est reconnu par son père, un enfant né d’un couple mixte devient européen à 100 % : il accède pleinement à la citoyenneté et à la société des Blancs. S’il n’est pas reconnu par son père, il est élevé dans la réserve par sa mère et ses oncles maternels, et devient alors Kanak. En Nouvelle-Calédonie, jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, la coupure est radicale entre ces deux mondes.

Polynésie française

L'opposition entre « sujet indigène » et « citoyen européen » qui était répandue dans d'autres colonies françaises n'a pas existé en Polynésie française[53]. En ce qu'on appelle maintenant la Polynésie française, les habitants de Tahiti, Moorea, Tubuai et Raivavae sont devenus citoyens dès 1880, lors de l'annexation de ces îles précédemment sous le contrôle du roi Pōmare V. En revanche, les habitants d'autres îles et archipels annexés plus tard, sont devenu des « sujets non-citoyens ». Cependant, aux citoyens et sujets non-citoyens furent tous accordés le droit de vote jusqu'en 1897, quand les sujets des nouvellement annexées îles Sous-le-Vent ne fut pas accordé le même droit. Entre 1897 et 1903 le droit de vote fut progressivement retiré à travers une logique géographique qui ne prenait compte ni du statut de citoyen ni de catégorie raciale. L'exception à ce retirement géographique furent les elections du seul délégué des Établissements français de l'Océanie (EFO) au Conseil supérieur des colonies, auxquelles tout sujet et citoyen des EFO pouvaient participer. Les polynésiens luttèrent pour leur droit à la représentation démocratique jusqu'en 1946, quand les EFO seront devenus un territoire d'outre-mer doté d'une assemblée territoriale[53].

Réactions

Dès les années 1860, le statut d'Indigénat fait débat. De nombreux colons français ne partagent pas la vision de Napoléon III d'un royaume arabe en Algérie, dans lequel les musulmans jouiraient des mêmes droits de citoyen. Après la chute du Second Empire, la IIIe République tente bien de simplifier les procédures de naturalisation et même d'évoquer une naturalisation en masse, mais ceci provoque de vives réactions des colons. Les autorités locales traîneront d'ailleurs des pieds afin de compliquer la tâche aux musulmans candidats à la naturalisation française. Cette méthode porte ses fruits : entre 1865 et 1915, seulement 2 396 musulmans d'Algérie sont naturalisés français.

Après la Première Guerre mondiale, la loi du réforme la procédure d'accès à la pleine nationalité. Cette réforme est décevante puisque seulement 1 204 musulmans d'Algérie sont naturalisés de 1919 à 1930. Hubert Lyautey, qui suit de près les négociations avec les colons, note :

« Je crois la situation incurable. Les colons agricoles français ont une mentalité de pur Boche, avec les mêmes théories sur les races inférieures destinées à être exploitées sans merci. Il n'y a chez eux ni humanité, ni intelligence[54]. »

En pratique, en entretenant l'illusion que l'indigène est français, le code de l'Indigénat a permis aux autorités françaises de placer une grande partie de la population des colonies sous leur contrôle tout en imposant une discrimination légale.

Démantèlement

Déjà divers selon les territoires, l'indigénat évolue aussi au cours de la période coloniale.

En Algérie, la responsabilité des condamnations est transférée à une instance judiciaire par un décret du . Le nombre d'infractions spécifiques aux indigènes y est ramené à 24 puis 12. Les peines maximales passent de 25 à 15 francs pour les amendes et de 15 à 5 jours pour l'emprisonnement.

Un autre décret du , modifié le , unifie le régime juridique de l'indigénat en « Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis ». Il contient une liste de personnes exemptées de l'indigénat, comme les anciens combattants, les diplômés, les cadres de l'administration, les commerçants, etc., ainsi que leurs femmes et enfants. Cependant la liste des infractions reste fixée indépendamment pour chaque colonie.

En 1935, au Cameroun français on constate encore 32 858 peines de prison pour infraction spéciale (contre seulement 3 512 pour d'autres infractions)[55].

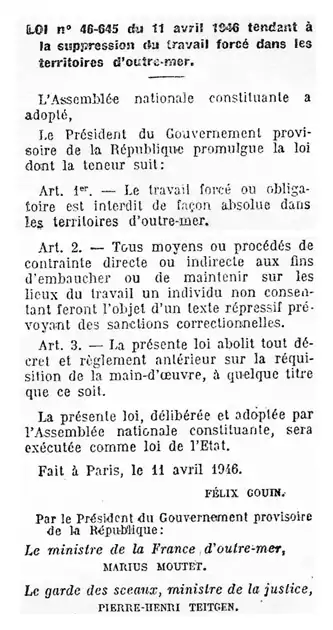

Le régime de l'indigénat est démantelé en plusieurs temps. L'ordonnance du supprime le statut pénal des « Français musulmans d'Algérie » (art. 2)[56] mais maintient deux citoyennetés différentes. La loi Lamine Guèye du [57] accorde la « qualité de citoyen » à « tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise) ». Mais le système du « double collège » limite la portée de ce texte. Enfin, le statut du impose les principes d'égalité politique et d'accès égal aux emplois de la fonction publique.

Le décret no 45-137 du [58] supprime les sanctions de police administrative prévues aux articles 1 à 21 du décret du , c'est-à-dire les peines ordinaires (contraventions). Le décret no 46-277 du [59] supprime les peines exceptionnelles de l'indigénat, c'est-à-dire l'internement, l'assignation à résidence et les amendes collectives prévues aux articles 22 à 24 du décret du .

L'égalité juridique entre tous les citoyens dans les colonies n'est instaurée qu'en 1956, lorsque la loi-cadre (dite loi Defferre) accorde le droit de vote à tous les nationaux. En Algérie, il faut attendre 1958 pour que le double collège soit supprimé.

L'indigénat est encore une référence au moment des indépendances, lorsque l'accès des habitants à la nationalité française est soumis à des conditions particulières pour les anciens « indigènes » (en particulier la résidence en France métropolitaine) qui deviennent des nationaux de leur nouveau pays.

Régime rappelant l'apartheid selon certains historiens

Plusieurs aspects de l'indigénat amènent des historiens à le comparer au régime de l'apartheid sud-africain; Olivier Le Cour Grandmaison parle de« sorte d'apartheid colonial à la française »[60], alors qu'Alain Saussol et Joseph Zitomersky font observer que certaines pratiques ressemblent à bien des égards aux homelands et aux pass sud-africains[61]. Dominique Barjot et Jacques Frémeaux qualifient l'indigénat d'« apartheid non avoué »[62].

La Ligue des droits de l'homme rapproche, dans les années 2000, le statut légal discriminatoire attribué aux populations autochtones pendant l'indigénat, de l'apartheid pratiqué en Afrique du Sud[23] - [63].

Les catégories d'« indigènes » selon Henry Solus

Dans son Traité de la condition des indigènes en droit privé[64], Henry Solus[65] distingue quatre catégories d’« indigènes » : les « citoyens français », les « sujets français », les « protégés français » et les « administrés français ».

Les « indigènes citoyens français »

La qualité de citoyen français était, en principe, réservée aux « indigènes » de statut civil français.

Étaient de statut civil français :

- Les originaires des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe[66], de la Réunion et de la Guyane française[67] ;

- Les originaires des Établissements de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- Les originaires de l'île Sainte-Marie ;

- Les originaires des archipels des Établissements français de l'Océanie ayant fait partie de l'ancien royaume de Tahiti, en vertu de la loi du [68] ;

- Les « israélites indigènes des départements de l'Algérie », en vertu du décret du [69] ;

- Les originaires des Quatre communes du Sénégal en vertu de la loi du ;

- Les personnes qui avaient obtenu la reconnaissance judiciaire de la qualité de citoyen français ;

- Les personnes originaires des Établissements français de l'Inde ayant renoncé à leur statut personnel ;

- Les personnes qui avaient été admises à la qualité de citoyen français par décret ou en vertu d'une décision de justice ;

- Les personnes d'origine étrangère qui avaient acquis la nationalité française par l'effet de la loi ou par naturalisation ;

- Les descendants des personnes sus énumérées.

Les « indigènes sujets français »

Les « indigènes sujets français » étaient les « indigènes » des colonies proprement dites et des protectorats de droit interne. Les « sujets français » avaient la nationalité française mais la qualité de citoyen français leur était déniée. Les « sujets français » des quatre communes de plein exercice de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, étaient dans une « situation intermédiaire » jusqu'à la loi de .

Les « sujets français » des Établissements français de l'Inde

Les « indigènes » des Établissements français de l'Inde régis par leur statut personnel étaient dans une « situation intermédiaire » entre « sujet » et « citoyen » français » de par la jurisprudence dite « Adicéam et Cadarsah ».

La Cour de cassation considérait que « si, par des considérations spéciales à la colonie des établissements français de l'Inde, le droit de prendre part dans ces établissements aux élections soit politiques, soit coloniales et locales a été reconnu même au profit des natifs qui n'ont point renoncé aux us et coutumes de leurs castes qui forment leur droit civil local et en possession desquels l'arrêté du les a maintenus, cette concession d'un droit spécifié et localisé par les formes et les conditions qui le régissent n'a point eu pour effet de leur concéder les droits entiers et la qualité de citoyen français leur permettant de réclamer le bénéfice de l'électoral, soit dans les autres colonies, soit dans la Métropole »[70].

Les « indigènes protégés français »

Les « indigènes protégés français » étaient les « indigènes » des États protégés : en Afrique française du Nord, la régence de Tunis et, au Maroc, la « zone française de l'Empire chérifien » ; en Indochine française, le protectorat d'Annam, celui du Tonkin (correspondant respectivement au Centre et au Nord du Viêt Nam actuel, sur lesquels la dynastie Nguyễn continuait officiellement de régner), le Royaume du Cambodge et, au sein du protectorat du Laos, le Royaume de Luang Prabang. Les « protégés français » n'avaient pas la nationalité française ni, dès lors, la qualité de citoyens français.

Les « indigènes administrés français »

Les « indigènes administrés français » étaient les « indigènes » des territoires administrés par la France en vertu d'un mandat de la Société des Nations : le Cameroun oriental, le Togo oriental ainsi que la Syrie et le Liban. Les « administrés français » n'avaient pas la nationalité française ni, dès lors, la qualité de citoyen français[71]. Leur situation avait fait l'objet de résolutions du Conseil de la Société des Nations du . Aux termes de ces résolutions, ils « n'acqu[érai]ent pas la nationalité de la puissance mandataire par suite de la protection dont ils bénéfici[ai]ent » ; avaient un statut « distinct de celui de la puissance mandataire » et qui ne pouvait être assimilé à ce dernier par aucune mesure de portée générale ; pouvaient seulement, « par un acte individuel de leur volonté, obtenir par naturalisation la nationalité de la puissance mandataire » ; et devaient être désignés par une dénomination qui précisait leur statut.

Dans les autres empires coloniaux

Des pratiques semblables au code de l'indigénat se retrouvent dans les empires britannique, portugais, allemand[19], italien[19], belge[72] - [73] ou néerlandais[74].

Emmanuelle Saada estime que « dans les Empires européens, le droit a été une des instances de production de la race, selon des modalités propres, qui ne se superposent pas de manière univoque aux pratiques des anthropologues. De cette relative autonomie découle un usage juridique de la race qui mêle de manière originale des éléments biologiques avec des considérations politiques et sociales »[19].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Indigénat » (voir la liste des auteurs).

- Sylvie Thénault, L’indigénat dans l’Empire français : Algérie/Cochinchine, une double matrice, Cairn.info, 2017, p. 23.

- Entrée « indigénat (Code de l') », dans Jean-François Sirinelli (dir.), Dictionnaire de l'histoire de France, Paris, Larousse, , 1176 p., 29 cm (ISBN 2-03-582634-9 et 978-2-03-582634-3, OCLC 421619234, BNF 40925123, lire en ligne), p. 457 [fac-similé (page consultée le 1er octobre 2016)].

- Cité dans Arnaud-Dominique Houtte, Le triomphe de la République (1871-1914), Seuil, 2014, p. 146.

- « Loi 28 juin 1881 »

- Dominique Gros, « Sujets et citoyens en Algérie avant l'ordonnance du 7 mars 1944 », Le genre humain, , p. 39-52 (ISSN 0293-0277).

- Thénault (2017), p. 25.

- Source Jacques Leclerc. « Le Code de l’indigénat » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval.

- Saada 2014, p. 50.

- Sahia Cherchari (Mohamed) [2004], «Indigènes et citoyens ou l’impossible universalisation du suffrage», Revue française de droit constitutionnel, no 60, p. 741-770 en ligne.

- Patrick Weil, 2002.

- Isabelle Merle, 2004.

- Le Cour Grandmaison, 2010.

- « Journal officiel de la République française », sur Gallica, (consulté le )

- Olivier Le Cour Grandmaison, De l'indigénat. Anatomie d'un "monstre juridique": le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français, Paris, La Découverte, , p. 87

- Les colonies au temps du « code matraque », humanite, 10 décembre 2010

- Saada 2014, p. 48.

- Journal officiel de la République française du 28 juin 1888 ; — Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1888, p. 651.

- Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1888, p. 1018 ; — Revue algérienne, 1888, p. 197.

- Saada 2014, p. 51.

- Weil 2002, p. 233-35.

- (fr) Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, PUF, 1968, vol 1., p. 175.

- Gilles Manceron, Marianne et les colonies, éd. La Découverte, 2003.

- « [LDH-Toulon] le code de l'indigénat dans l'Algérie coloniale », sur web.archive.org, (consulté le )

- Bouopda Pierre Kamé, La crise anglophone au Cameroun, L'Harmattan, coll. « Études africaines », , 192 p. (ISBN 978-2-343-14078-0), p. 23.

- Suret-Canale 1971, p. 331-341.

- Manning 1982, p. 188.

- Manning 1982, p. 316.

- Isabelle Surun (dir), Les sociétés coloniales à l'âge des Empires (1850-1960), Atlande, 2012, p. 202.

- Le Vine, Victor T., Politics in Francophone Africa. Lynne Rienner (2004) p. 48-51 (ISBN 1588262499).

- Martin, Phyllis, Leisure and Society in Colonial Brazzaville, Cambridge University Press, 1995, p. 83-87 (ISBN 0521524466).

- Cheikh Diouf, université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, mémoire de maîtrise intitulé : Fiscalité et domination coloniale : l'exemple du Sine : 1859-1940.

- Babacar Fall et Mohamed Mbodj, « Forced Labor and Migration in Senegal » in Forced Labor and Migration: Patterns of Movement within Africa, edited by Abebe Zegeye et Shubi Ishemo, New York, Hans Zell Publishers, 1989.

- Manning 1982, p. 274.

- Babacar Fall (1993), thèse publiée sous le titre : Le Travail forcé en Afrique occidentale française(1900-1945), Paris, Karthala, 346 pages.

- Echenberg, Myron J., « Paying the Blood Tax: Military Conscription in French West Africa, 1914-1929 », Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines, vol. 9, no 2 (1975), p. 171-192.

- Touré A., « L'impôt de capitation dans le Sénégal unifié : Une constante dans son rôle d'instrument de domination coloniale (1921-1936) », in Annales de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Dakar, no 26, 1996, p. 73.

- Coquery- Vidrovitch C., L'Afrique occidentale au temps des Français. Colonisateurs et colonisés (1860-1960), Paris, La Découverte, 1992, p. 108.

- Fall 1993.

- Manning 1982, p. 208.

- Manning 1982, p. 207.

- Archives nationales du Bénin, 2-D-82 (Savalou, décembre 1905, mai 1906, juin 1907).

- (fr) Albert Londres, Terre d'ébène (La Traite des Noirs), récit, Paris, Albin Michel, 1929, (ISBN 2842611772).

- Andrew, C. M. et Kanya-Forstner, A. S., « French Business and the French Colonialists », The Historical Journal, Vol. 19, No. 4 (décembre 1976).

- Des exemples d'ordre émanant des commandants de Cercle figurent dans : Suret-Canale, Jean. 1966. « La Fin de la Chefferie en Guinée », The Journal of African History, vol. VII, no 3, p. 459-493.

- Myron Echenberg, Jean Filipovich, « African Military Labour and the Building of the Office du Niger Installations, 1925-1950 » in The Journal of African History, vol. 27, no 3 (1986) Détaille le décret de 1926 permettant le travail forcé à long terme pour la construction d'un vaste système d'irrigation dans une zone non-peuplée où il ne fut pas utilisé.

- Suret-Canale 1971, p. 233, 247-248, 253-256, détaillant les contrats forcés sur des durées de deux ans (payé seulement à la fin du contrat) en Côte d'Ivoire, en République du Congo, à Madagascar dans les plantations de coton, les scieries, et les travaux publics.

- Martin Klein, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, Cambridge University Press (1998) (ISBN 0521596785), p. 208-213.

- Babacar Fall, « Manifestations of Forced Labor in Senegal: as Exemplified by the Société des Salins du Sine-Saloum Kaolack 1943-1956 » in Forced Labor and Migration: Patterns of Movement within Africa, edited by Abebe Zegeye and Shubi Ishemo, New York, Hans Zell Publishers, 1989.

- R. Delavignette, Les vrais chefs de l'empire, Galliard, 1941.

- Manning 1982, p. 206.

- Michael Crowder, Colonial West Africa: Collected Essays, Routledge, 1978 (ISBN 071462943X). p. 142-143.

- Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale, Odile Jacob, 2012, page 186

- Anne-Christine Trémon, « Citoyens indigènes et sujets électeurs: Statut, race et politique dans les Établissements français de l'Océanie (1880-1945) », Genèses, vol. n° 91, no 2, , p. 28–48 (ISSN 1155-3219, DOI 10.3917/gen.091.0028, lire en ligne, consulté le )

- Cité dans Weil 2002, p. 241.

- Suret-Canale 1971, p. 333.

- Texte disponible en ligne.

- Texte disponible en ligne.

- Décret no 45-137 du 22 décembre 1945, « portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendance et en Nouvelle-Calédonie des sanctions ordinaires de l'indigénat », publié au Journal officiel de la République française du 15 février 1946, p. 233.

- Décret no 46-277 du 20 février 1946, publié au Journal officiel de la République française du 1er avril 1946, p. 413.

- « Comme l’expose sans ambages le professeur Maunier dans le cours de droit qu’il a élaboré en 1938 pour les étudiants de la faculté de Paris, tel est donc le principe de ségrégation qui préside à l’organisation des institutions coloniales, qu’elles soient politiques, administratives ou judiciaires. Toutes reposent sur des discriminations raciales juridiquement sanctionnées et publiquement revendiquées qui structurent deux ordres distincts : celui des Européens et celui des autochtones ; le premier dominant bien sûr le second. Sorte d’apartheid colonial à la française ? Assurément, et tous ceux qui s’intéressent à l’empire savent son existence, son fonctionnement et ses conséquences pour les populations « indigènes ». » Olivier Le Cour Grandmaison, Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Zones, février 2015, ePub.

- Alain Saussol, Joseph Zitomersky, Colonies, territoires, sociétés: l'enjeu français, L'Harmatan, 1996, p. 228

- Dominique Barjot, Jacques Frémeaux, Les sociétés coloniales à l'âge des Empires: Des années 1850 aux années 1950, Éditions Sedes, 2012, p. 173.

- Article du journal Témoignages du 31 décembre 2005 : « Le Code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale ».

- Henry Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé : Colonies et pays de protectorat (non compris l'Afrique du Nord) et pays sous mandat, préf. d'Arthur Girault, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1927, In-8°, XII-591 p.

- Voir sa nécrologie en 1981 dans la Revue internationale de droit comparé.

- Comprenant notamment l'île de Saint-Barthélemy et la partie française de l'île de Saint-Martin.

- Y compris le Territoire de l'Inini.

- Loi du , autorisant la ratification des déclarations signées, le , par le roi Pomaré V et le commissaire de la République aux îles de la Société, portant cession à la France de la souveraineté pleine et entière de tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54927489/f528.

- Décret du , qui déclarent citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2100570/f137.

- Cour de cassation — Arrêt de la Chambre civile du 29 juillet 1889, Sieur Adicéam et autres, pourvoi no 1194, et sieur Cadarsah et autres, pourvoi no 1226 : publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, Paris, Imprimerie de la République, T. XCI : 1889, no 7 : juillet 1889, arrêt no 271, p. 441 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6144811b/f50.image.

- Louis Rolland et Pierre Lampué, Précis de droit d'outre-mer, Paris, Dalloz, 1959 (3e éd.), p. 86, no 95 : « Les originaires des territoires sous tutelle ne sont pas de nationalité française et n'ont donc pas la qualité de citoyen français ».

- Jean-François Bayart, « L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion », Critique internationale, vol. 5, , p. 97-120 (p. 113) (DOI 10.3406/criti.1999.1505)

- Carlytho Nzazi Lengi, La Politisation de l'administration publique congolaise sous la deuxième République (1965-1997) Analyses et perspectives, Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC.

- Bernard Salvaing, «Travail forcé dans les colonies européennes», voir en ligne.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, 1968, réédition Bouchène, Paris, 2005, 2 tomes.

- (en) Anthony I. Asiwaju, « Control through coercion, a study of the indigenat regime in French West African Administration, 1887-1947 », Bulletin de l'IFAN, Dakar, 1979, 41 (1), p. 35-71.

- Sidi Mohammed Barkat, Le Corps d'exception : les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie, Paris, Éditions Amsterdam, 2005.

- Henri Cartier (et al.), Comment la France « civilise » ses colonies, suivi de Code de l'indigénat, code d'esclavage (brochure de la CGT-U) : Textes de 1932 et 1928, Les Nuits rouges, Paris, 2006, 158 p. (ISBN 2-913112-29-3)

- Cheikh Diouf, Fiscalité et domination coloniale : l'exemple du Sine : 1859-1940, mémoire de maîtrise, université Cheikh Anta Diop, Dakar, texte en ligne.

- Babacar Fall, « Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946) », Civilisations. Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines « Mélanges Pierre Salmon II », no 41, , p. 329-336 (ISSN 0009-8140, lire en ligne)

- Babacar Fall, Le travail forcé en Afrique Occidentale Française (1900-1945), éditions Karthala, 1993 (ISBN 9782865373727).

- Éric Gojosso, L’indigénat en Cochinchine, Droits de l’homme et colonies. De la mission de civilisation au droit à l’autodétermination, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2017, pp.347-361 ⟨hal-02388125⟩

- Alix Héricord-Gorre, Éléments pour une histoire de l’administration des colonisés de l’Empire français. Le « régime de l’indigénat » et son fonctionnement depuis sa matrice algérienne (1881- c. 1920), thèse du département d'histoire et civilisation sous la direction de Laurence Fontaine, Institut européen de Florence, 2008, 467 p.

- Ismet Kurtovitch & Jean Guiart, «Sortir de l'indigénat : cinquantième anniversaire de l'abolition de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie», Journal de la Société des océanistes, 1997, vol. 105, n° 2, p. 117-139

- Olivier Le Cour Grandmaison, De l'indigénat : anatomie d'un “monstre” juridique (le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français), Paris, Zones, , 196 p., 21 cm (ISBN 978-2-35522-005-0 et 2-35522-005-0, OCLC 690861854, BNF 42209743, SUDOC 145413055, présentation en ligne, lire en ligne).

- Laurent Manière, Le Code de l'indigénat en Afrique occidentale français et son application au Dahomey (1887-1946), thèse de doctorat d'histoire sous la direction d'Odile Goerg, université Paris-7-Denis-Diderot, 2007, 574 p.

- (en) Gregory Mann, «What was the Indigénat? The Empire of Law in French West Africa», The Journal of African History, 50, 2009, p. 331-353.

- (en) Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640–1960, African Studies (n°30), , 464 p. (ISBN 978-0-521-23544-0, DOI 10.1017/CBO9780511563072)

- Isabelle Merle, « De la “légalisation” de la violence en contexte colonial : le régime de l'indigénat en question », Politix, vol. 17, no 66, , p. 137-162 (DOI 10.3406/polix.2004.1019, lire en ligne [fac-similé], consulté le ).

- Isabelle Merle, «La justice coloniale française : un code pour l’indigénat», L’Histoire, no 302, , en ligne sur le site de la LDH.

- Isabelle Merle et Adrian Muckle, L’Indigénat. Genèses dans l’Empire français, pratiques en Nouvelle Calédonie, Paris, CNRS Éditions, 2019, 527p.

- (en) Adrian Muckle [2010], «Troublesome Chiefs and Disordely Subjects : The Indigenat and the Internment of Kanak (1887-1928)», French Colonial History, 11, 131-160.

- Emmanuelle Saada, « Et le droit colonial inventa l'indigène », L'Histoire, .

- Jean Suret-Canale, Afrique noire : l'ère coloniale, Paris, Editions Sociales,

- Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale : camps, internements, assignations à résidence, Odile Jacob, 2012

- Romain Tiquet, Travail forcé et mobilisation de la main-d'oeuvre au Sénégal : Années 1920-1960, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 282 p. (ISBN 9782753576100, présentation en ligne, lire en ligne).

- Yerri Urban, L’Indigène dans le droit colonial français 1865-1955, Paris, Fondation Varenne, 2011, 665 p.

- Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un Français : histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset,

Articles connexes

Liens externes

- LDH, le code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale, 13/02/2006

- Décret du relatif à l'organisation judiciaire en Kabylie, dans Bulletin des lois de la République française, Paris, Imprimerie nationale, , bulletin no 225, texte no 3430 du , p. 356-363 [fac-similé] Voir l'article 17.Exposition en ligne sur le travail forcé dans les colonies françaises (1900-1946)