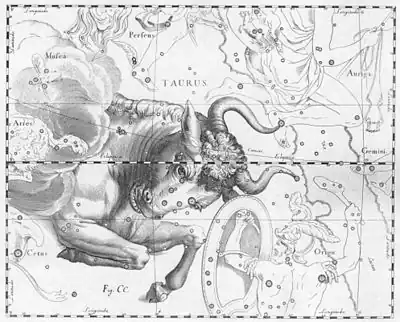

Taureau (constellation)

Le Taureau est une constellation du zodiaque traversée par le Soleil du 14 mai au 22 juin. Dans l'ordre du zodiaque, la constellation se situe entre le Bélier à l'ouest et les Gémeaux à l'est. Le Taureau était l’une des 48 constellations identifiées par Ptolémée.

| Taureau | |

Vue de la constellation. | |

| Désignation | |

|---|---|

| Nom latin | Taurus |

| Génitif | Tauri |

| Abréviation | Tau |

| Observation | |

| (Époque J2000.0) | |

| Ascension droite | Entre 49,25° et 88,25° |

| Déclinaison | Entre -1,75° et 30,67° |

| Taille observable | 797 deg2 (17e) |

| Visibilité | Entre 90° N et 65° S |

| Méridien | 15 janvier, 21h00 |

| Étoiles | |

| Brillantes (m≤3,0) | 4 (α, β, η, ζ) |

| À l’œil nu | 224 |

| Bayer / Flamsteed | 15 |

| Proches (d≤16 al) | 0 |

| La plus brillante | Aldébaran (0,87) |

| La plus proche | ? (? al) |

| Objets | |

| Objets de Messier | 2 (M1, M45) |

| Essaims météoritiques | Taurides Beta taurides |

| Constellations limitrophes | Baleine Bélier Cocher Éridan Gémeaux Orion Persée |

Le Taureau est également un signe du zodiaque correspondant au secteur de 30° de l'écliptique traversé par le Soleil du 20 avril au 21 mai.

Histoire et mythologie

En Mésopotamie"

Le Taureau est une création mésopotamienne. Nous le lisons sur la tablette dite MUL.APIN, le premier traité d'astronomie mésopotamienne, découvert à Ninive dans la bibliothèque d'Assurbanipal et datant au plus tard de 627 av. è. c., que l’étoile Alpha Tauri est nommée mul.GU4.AN.NA = Ilû šamê, « le Taureau céleste »[1].

Par la suite, au début du 1er millénaire è.c., le ciel est organisé en constellations, c’est-à-dire que les étoiles sont désormais nommées par leur situation dans les figures célestes, comme cela est attesté dans les fameux éphémérides qui s’étalent de 652 av. é.c à 61 de notre ère, apparaît la constellation du Taureau, dans laquelle alpha Tau est nommée is-le10, « la Mâchoire du Taureau ». Mais il faut noter que la figure mésopotamienne apparaît sous la forme d’un protomé de Taureau, le reste de l’espace de la constellation qui nous est familière depuis les Grecs étant occupé par GIGIR = Narkabtu, « le Chariot »[2] - [3].

Dans l’Épopée de Gilgamesh, récit mythologie qui est une des œuvres les plus anciennes de l’humanité, GU4.AN.NA = Ilû šamê, « le Taureau céleste », est envoyé sur terre par Anu, le père des dieux, pour dévaster la ville d’Uruk à la demande de sa fille Ištar, dépitée que Gilgameš, le roi de cette cité, ait pu refuser ses avances amoureuses[4].

En Grèce

Les Grecs héritèrent de façon séparée de la constellation et du mythe. La constellation de Ταύρος est connue au plus tard au Ve s. av. è. c. avec Phérécyde de Syros[5]. Pour Ératosthène, le Taureau pourrait être soit la forme bovine utilisée par Zeus afin de commettre le rapt d’Europe, soit le taureau blanc envoyé par Poséidon à Minos[6].

Dans la mythologie grecque, le Taureau pourrait être soit la forme bovine utilisée par Zeus afin de commettre le rapt d’Europe, soit le taureau blanc envoyé par Poséidon à Minos. Pour d'autres, il serait le Taureau d'airain (selon les versions, seuls les sabots seraient d'airain ou le corps entier), la gorgone qui inspira le tyran Phalaris pour la construction d'un instrument de torture de même nom, dominé par Jason et qui sera tué plus tard par Thésée à Marathon. D'un autre côté, on trouve un écho du récit de Épopée de Gilgamesh dans l’un des douze travaux demandés par Eurysthée, roi d’Argolide, à d’Héraclès. Le septième d’entre eux consiste en effet à dompter le taureau que le dieu Poséidon a déchaîné pour saccager l’île de Crète afin de punir le roi Minos de ne pas avoir tenu sa promesse de le lui sacrifier un taureau[7].

Chez les Arabes

Les Arabes en héritèrent de la figure babylonienne sous le nom de الثور al-Ṯawr par le canal de l’araméen Ṯawrā pour le signe du zodiaque. C’est seulement ensuite qu’ils adoptèrent l’arpentage grec du ciel et connurent la constellation grecque de Ταύρος, à son tour nommée الثور al-Ṯawr. Il faut surtout savoir que les Anciens Arabes plaçaient sur cet espace la figure d’al-Ṯurayyā, dont le centre est situé sur la IIIe des stations lunaires ou manāzil al-qamar, correspondant aux Pléiades, dont l’image développée d’un personnage féminin s’étend de la Tête de la Baleine à Cassiopée, et qui s’étend encore sur la IVe station, soit al-Dabarān, « la Suivante », qui correspond aux Hyades gréco-latines.

Notons que, dans le ciel arabe traditionnel, nous avons deux manāzil al-qamar ou « stations lunaires » dabs l'espacge du Taureau" gréco-arabe:

La IIIe, qui correspond à l’amas des ‘’Pléiades’’ gréco-latines, soit M 45, est nommée الثريّا al-Ṯurayyā. Quant à la IVe, elle correspond à α Tau, soit l'étoile brillante des Hyades. Son nom, الدبران al-Dabarān, « la Suivante », lui vient du fait qu'elle suit الثريّا al-Ṯurayyā, dont l'importance vient du fait que cet astérisme à l’allure très caractéristique et bien situé sur l’écliptique dans la Haute Antiquité, marquait chez les Arabes comme chez d’autres peuples, les Mésopotamiens et les Indiens, le début du calendrier.

Par la suite, quand les constellations se forment dans le ciel arabe traditionnel, الثريّا al-Ṯurayyā devient une immense figure. Elle commence dans le Tête de la Baleine, passe par le Taureau, où lui sont intégrées est intégrée l'étoile primitive de la constellation, soitالثريّا al-Ṯurayyā, et sa suivante, الدبران al-Dabarān. Elle se continue dans Persée et coïncide pour finir avec le W de Cassiopée.

Observation des étoiles

Localisation de la constellation

Grande constellation majeure du ciel hivernal de l’hémisphère nord, le Taureau est situé entre le Bélier à l’ouest et les Gémeaux à l’est. Le Cocher et Persée se trouvent au nord, la Baleine et l’Éridan au sud-ouest, et Orion au sud-est.

Aldébaran se repère soit à partir d'Orion (dans le prolongement des « trois rois mages »), ou par sa proximité avec les Pléiades. C'est l'étoile brillante qui domine l'axe Orion - Pléiades. Aldébaran peut également être identifiée directement par le « V » dont elle marque une des extrémités.

Forme de la constellation

Aldébaran (α Tauri), rouge et brillante, l’une des étoiles de première magnitude, se trouve au milieu de cette constellation. Derrière elle se trouvent les Hyades, l’amas ouvert le plus proche de la Terre, qui, avec Aldébaran, forme un « V » marquant la tête du Taureau. Les cornes s’étendent à l’ouest, marquées par Elnath (β Tauri, traditionnellement partagée par le Cocher) et ζ Tauri. Vers le milieu de la constellation se trouve un des amas ouverts les plus connus, facilement visible à l’œil nu, les Pléiades.

La partie Nord-Est de la constellation contient deux étoiles brillantes mais assez isolées, qui ne paraissent pas rattachées au centre. En prolongeant la branche du « V » où se trouve Aldébaran, on tombe sur ζ Tau, le nez du Taureau, qui semble se regrouper avec la massue d'Orion et les pieds des Gémeaux. De son côté, Elnath (β Tau), la corne Est, se situe dans le prolongement de l'autre branche du « V », et semble plutôt se regrouper avec le Cocher pour former un petit hexagone.

La « colonne vertébrale » est dans le prolongement arrière de Aldébaran et sa branche du « V ». On tombe successivement sur λ Tau et ο Tau, qui marque la fin de la constellation. Entre la colonne vertébrale et l'arc d'Orion, la partie Sud-Ouest ne contient pas d'alignement. On peut y voir un corps de taureau et quelques pattes, la forme imaginée variant avec les conditions de visibilité.

Étoiles principales

Aldébaran (α Tauri)

Aldébaran est l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau avec une magnitude apparente de 0,87 (soit la 13e du ciel). Distante de soixante-cinq années-lumière, c’est une géante rouge d’un âge avancé, quarante fois plus grande que le Soleil.

Aldébaran est proche de l’écliptique et est parfois occultée par la Lune.

Objets célestes

La constellation du Taureau contient, entre autres, deux amas d’étoiles proches, les Hyades et les Pléiades, suffisamment lumineux pour être clairement visibles à l’œil nu.

Les Hyades sont distantes d’environ cent-cinquante années-lumière, ce qui en fait l’amas ouvert le plus proche du Système solaire (si on exclut l’amas de la Grande Ourse qui semble n’être qu’un ensemble d’étoiles individuelles non liées). La plupart de ses membres se situent dans un diamètre de dix années-lumière et se déplacent à peu près dans la même direction. Bien qu’Aldébaran se trouve apparemment au centre de l’amas, elle n’en fait pas partie et est en fait deux fois plus proche.

Les Pléiades (également notées M45) sont probablement l’amas le plus connu. En fait, on peut distinguer à l’œil nu de six à douze étoiles distinctes, parmi les cinq cents qui le composent. L’amas est distant de trois cent quatre-vingts années-lumière.

Un autre objet visible au télescope est la nébuleuse du Crabe, un vestige de supernova au nord-est de ζ Tauri. L’immense explosion, visible le 4 juillet 1054, a été assez brillante pour être observée de jour. On en trouve des mentions dans des recueils historiques chinois et dans des poteries amérindiennes.

Annexes

Références

- Roland Laffitte, « Série MUL.APIN (BM 86378), Tab. I, ii, l. 1, sur le site URANOS. »

- Roland Laffitte, « Les étoiles de comput dites 'normales' dans les Journaux astronomiques (652-61 av. J.-C.) site URANOS. »

- Roland Laffitte,, « Constellations mésopotamiennes : GU4.AN.NA = Alap šamê, site URANOS »

- Roland Laffitte,, « La figure céleste du Taureau, de Babylone à aujourd’hui, article paru dans le numéro de 2016 de Planétariums, revue de l’APLF (Association des Planétariums de Langue Française), p. 50, repris sur le site URANOS »

- Roland Laffitte,, « L’héritage mésopotamien des Grecs en matière de noms astraux (planètes, étoiles et constellations, signes du zodiaque), in Lettre SELEFA n° 10 (décembre 2021), pp. 16-19. »

- Ératosthène, Le Ciel, mythes et histoires des constellations, Pascal Charvet (dir.), Paris : Nil Éditions, 1998, p. 83.

- André Le Bœuffle, Les Noms latins d’astres et de constellations, éd. Paris : Les Belles Lettres, 1977, pp. 154-155.