Bélier (constellation)

Le Bélier (Aries en latin) est une constellation du zodiaque qui est traversée par le Soleil du 19 avril au 14 mai. Dans l'ordre du zodiaque, la constellation se situe entre les Poissons à l'ouest et le Taureau à l'est. Le Bélier était l’une des quarante-huit constellations identifiées par Ptolémée.

| Bélier | |

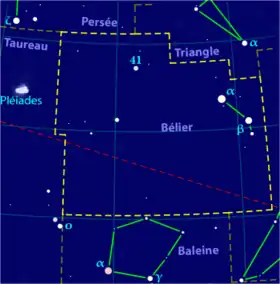

Vue de la constellation. | |

| Désignation | |

|---|---|

| Nom latin | Aries |

| Génitif | Arietis |

| Abréviation | Ari |

| Observation | |

| (Époque J2000.0) | |

| Ascension droite | Entre 25,0° et 50,5° |

| Déclinaison | Entre 9,9° et 30,7° |

| Taille observable | 441 deg2 (39e) |

| Visibilité | Entre 90° N et 60° S |

| Méridien | 10 décembre, 21h00 |

| Étoiles | |

| Brillantes (m≤3,0) | 2 (α, β) |

| À l’œil nu | 89 |

| Bayer / Flamsteed | 65 |

| Proches (d≤16 al) | 2 |

| La plus brillante | α Ari (2,0) |

| La plus proche | Étoile de Teegarden (12,6 al) |

| Objets | |

| Objets de Messier | 0 |

| Essaims météoritiques | Ariétides de mai Ariétides d'automne Delta ariétides Epsilon ariétides Ariétides diurnes Aries-triangulides |

| Constellations limitrophes | Baleine Persée Poissons Taureau Triangle |

Le Bélier est également un signe du zodiaque correspondant au secteur de 30° de l'écliptique traversé par le Soleil du 21 mars au 19 avril. C'est dans ce sens qu'il sert au repérage des déplacements planétaires, encore utilisé en astrologie.

Histoire, nomenclature et mythologie

En Mésopotamie

Cette figure est une création mésopotamienne[1] - [2] dont le nom le plus ancien est lú.ḪUN.GA = Agru, « le Travailleur journalier », qui est possiblement une épithète de DUMU.ZI / Tammuz, le berger amant de la déesse INANNA / Ištar ; ainsi que nous le lisons sur la tablette dite MUL.APIN, le premier traité d'astronomie mésopotamienne, découvert à Ninive dans la bibliothèque d'Assurbanipal et datant au plus tard de 627 av. è. c[3].

Ce nom est affecté, au départ, à une étoile,Alpha Arietis. Par la suite, c’est-à-dire au début du 1er millénaire è.c., le ciel est organisé en constellations, c’est-à-dire que les étoiles sont désormais nommées par leur situation dans les figures célestes, comme cela est attesté dans les fameux éphémérides qui s’étalent de 652 av. é.c à 61 de notre ère[4].

Dans les tablettes d’époque séleucide, soit à partir de la fin du IVe siècle, on trouve dans le zodiaque la figure du Bélier sous le nom de UDU[.NITÁ] = Immeru [zikaru], « le Mouton [mâle] », soit l’animal emblématique de DUMU.ZI / Tammuz[5].

En Grèce

Les Grecs en firent Κριός, « le Bélier », qui, selon la tradition rapportée par Pline le Jeune [6], est introduit par Cléostrate de Ténédos.

Ils adaptent naturellement la figure à leur propre imaginaire. Selon Selon Ératosthène, elle représente le bélier volant Chrysomallos chevauché par Phrixos et Hellé. Il leur fut donné par Néphélé, leur mère, parce qu’il était immortel. Il avait surtout, comme le racontent Hésiode et Phérécyde, une toison d'or [7], et dont la toison d'or inspire l'aventure de Jason.

Chez les Arabes

Chez les Arabes, il faut distinguer le ciel traditionnel qui comprend les manāzil al-qamar ou « stations lunaires », et ciel gréco-arabe, c’est-à-dire celui que les astronomes classiques ont repris des Grecs au IXe siècle de notre ère.

Avant même d’adopter le formatage grec de la sphère céleste, les Arabes voyaient sur la bande de l’écliptique الحمل al-Ḥamal, « l’Agneau [mâle de moins d’un an] ». Venue de Babylone par le canal du zodiaque syriaque où nous avons Emməra [ḥasen], « l’Agneau (fort) », cette appellation est attestée dans l’horoscope de fondation de Baghdad, attesté dans l’horoscope de fondation de la ville de Baghdad en 762, ainsi que nous rapporte l’érudit persan al-Bīrūnī[8]. Il correspond, dans le comput des manāzil al-qamar ou « stations lunaires », à la figure d’un Superagneau, plus grand que le grec puisque Aliyat al-Ḥamal, « la Queue du Bélier », est exactement située à l’emplacement des Pléiades.

L'espace de الحمل al-Ḥamal, Bélier gréco-arabe contient deux manāzil al-qamar ou « stations lunaires, la 1re étant الشرطان al-Šaraṭān, soit « les Deux Marques [de l’entrée de l’équinoxe], et la 2de البطين al-Buṭayn, « le Petit ventre », dans le cadre du Superagneau arabe (Voir l'image des deux figures du Bélier dans l'astronomie arabe », ci-dessous).n

Cette constellation a donné son nom au premier signe du zodiaque lorsqu'il fut établi il y a plus de 2 000 ans car à l'équinoxe de printemps, le Soleil se levait alors dans le Bélier. Mais du fait de la précession des équinoxes, cet endroit du ciel nommé point vernal s'est décalé dans les Poissons.

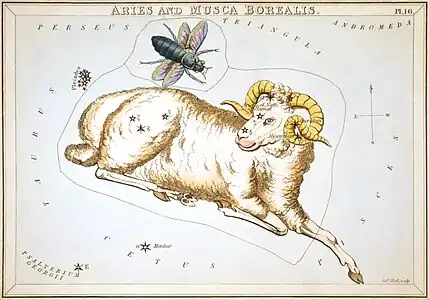

Le nord de cette constellation était nommé Mouche boréale jusqu'au XIXe siècle. Son étoile principale était 41 Arietis, ce qui explique l'absence de lettre grecque pour désigner cette étoile.

Observation des étoiles

Localisation de la constellation

La constellation se repère à partir de son entourage : au sud de Persée et d'Andromède, et à l'ouest du Taureau.

Elle se repère par ses deux étoiles principales, α et β du Bélier, qui ne pointent sur rien de très évident (si ce n'est Capella à assez grande distance).

α Ari se situe à 20° plein Ouest du groupe des Pléiades, particulièrement remarquable.

Forme de la constellation

La « queue » du Bélier est formée par trois petites étoiles en formation serrée, situées entre le Triangle et les Pléiades, dont la plus brillante est 41 Arietis. C'est ce petit triangle qui constituait autrefois la mouche boréale.

L'autre constituant notable est un triangle plus aplati sous l'alignement Pléiades - β Ari. Ce triangle est formé par ε (Ouest), ζ(est) et δ (ESE) Ari.

Étoiles principales

Les étoiles du Bélier sont majoritairement faibles, sauf Hamal (α Arietis) et Sharatan (β Arietis). Parmi les autres étoiles du Bélier, on trouve entre autres Mesarthim (γ) et Botein (δ).

Hamal (α Arietis)

Hamal (α Arietis), dont le nom signifie l'Agneau en arabe et qui désigne donc à elle seule la constellation tout entière, est l'étoile la plus brillante du Bélier. C'est une géante orange, deux fois plus massive que le Soleil et quatre-vingt-dix fois plus brillante.

Sheratan (β Arietis)

Sheratan (β Arietis) est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation du Bélier. C'est une étoile blanche de la séquence principale, seulement deux fois plus massive que le Soleil. C'est également une étoile double : son compagnon, une étoile de même masse que le Soleil, a été détecté par analyse Doppler il y a plus d'un siècle. Leur orbite est extrêmement excentrique (0,88), les deux étoiles sont considérablement proches l'une de l'autre, 0,08 ua au plus proche, 1,2 ua au plus loin, et tournent l'une autour de l'autre en cent-sept jours. Les deux étoiles sont donc virtuellement inséparables au télescope et la paire nécessite un interféromètre pour être séparée.

Mesarthim (γ Arietis)

Mesarthim (γ Arietis) n'est pas la troisième étoile de la constellation, mais la quatrième. Son rang dans la désignation de Bayer vient de sa proximité avec Hamal et Sheratan.

Mesarthim est une étoile double. La primaire, γ² Arietis, est de magnitude 4,75. Son compagnon, γ1 Ari (son « 1 » venant de sa localisation, à l'ouest de « 2 »), est de magnitude 4,83. Les deux étoiles combinées donnent à Mesarthim une magnitude de 3,88. Elles sont éloignées d'au moins 500 ua et tournent l'une autour de l'autre en 5 000 ans.

Le type spectral de γ² Arietis est « A1p », pour « particulier » : cette étoile possède un champ magnétique extrêmement intense, plus de 1 000 fois plus grand que celui de la Terre.

53 Arietis

53 Arietis, une étoile bleue-blanche en apparence banale, de magnitude apparente 6,13, distante d'environ 750 années-lumière, est l'une des trois « étoiles évadées » (« runaway stars » en anglais), se déplaçant extrêmement rapidement dans l'espace. Les deux autres étoiles sont µ Columbae et AE Aurigae et toutes trois semblent s'échapper à environ 100 km/s du même point dans la nébuleuse d'Orion et plus précisément de ι Orionis. Selon une théorie, ces étoiles auraient été à l'origine partie prenante d'un système multiple qui se serait désagrégé lors de l'explosion en supernova de l'un des membres il y a trois millions d'années, projetant les trois autres étoiles dans des directions différentes.

Autres étoiles

Sans être une constellation excessivement étendue, le Bélier possède un assez grand nombre d'étoiles visibles à l'œil nu bien que peu brillantes. En conséquence, les désignations utilisées sont assez nombreuses : nom propre (comme Botein, δ Arietis, 4e étoile de la constellation), désignation de Bayer (ε Arietis, 6e), désignation de Flamsteed (41 Arietis, 3e étoile, plus brillante que Mesarthim), catalogue Henry Draper (HD 20644, 5e étoile).

Objets célestes

Peu d'objets dans cette constellation, et ils sont tous assez peu lumineux. On y trouve les galaxies NGC 697 (au nord-ouest de β), NGC 772 (au sud-est de β), NGC 972 (dans le nord de la constellation) et NGC 1156 (au nord-ouest de δ).

Références

- Roland Laffitte, « Constellations mésopotamiennes: lú.HUN.GÁ = Agru/ UDU = Immeru », site URANOS »

- Roland Laffitte, « Le point sur l’origine babylonienne du signe du Bélier », in Cahiers de l’Institut du Proche-Orient Ancien du Collège de France (CIPOA), I, 2006, pp. 101-108. »

- Roland Laffitte, « Série MUL.APIN (BM 86378), Tab. I, i, l. 43 », »

- Roland Laffitte, « Les étoiles de comput dites 'normales' dans les Journaux astronomiques (652-61 av. J.-C.) », sur le site URANOS. »

- Roland Laffitte, « L’héritage mésopotamien des Grecs en matière de noms astraux (planètes, étoiles et constellations, signes du zodiaque) », in Lettre SELEFA n° 10 (décembre 2021), pp. 16-17. »

- André Le Bœuffle, Les Noms latins d’astres et de constellations, éd. Paris : Les Belles Lettres, 1977, p. 153.

- Ératosthène, Le Ciel, mythes et histoires des constellations, Pascal Charvet (dir.), Paris : Nil Éditions, 1998, p. 97.

- Roland Laffitte, Héritages arabes. Des noms arabes pour les étoiles, Paris : Geuthner, 2005, p. 46.