Poissons (constellation)

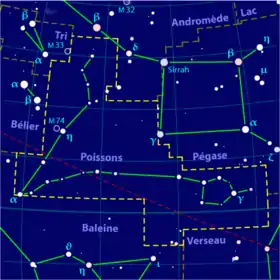

Les Poissons sont une constellation du zodiaque traversée par le Soleil du 12 mars au 18 avril. Dans l'ordre du zodiaque, elle se situe entre le Verseau à l'ouest et le Bélier à l'est. Bien qu’assez grande, elle découpe un pan du ciel éloigné du plan de la Voie lactée et ne contient que peu d’étoiles visibles, toutes assez peu lumineuses. Elle était l’une des 50 constellations identifiées par Ptolémée.

| Poissons | |

Vue de la constellation. | |

| Désignation | |

|---|---|

| Nom latin | Pisces |

| Génitif | Piscium |

| Abréviation | Psc |

| Observation | |

| (Époque J2000.0) | |

| Ascension droite | Entre 341,25° et 30° |

| Déclinaison | Entre -7° et 33° |

| Taille observable | 889 deg2 (14e) |

| Visibilité | Entre 65° N et 90° S |

| Méridien | 10 novembre, 21h00 |

| Étoiles | |

| Brillantes (m≤3,0) | 0 |

| À l’œil nu | 148 |

| Bayer / Flamsteed | 78 |

| Proches (d≤16 al) | 1 |

| La plus brillante | η Psc (3,62) |

| La plus proche | Ét. de van Maanen (14,1 al) |

| Objets | |

| Objets de Messier | 1 (M74) |

| Essaims météoritiques | Piscides |

| Constellations limitrophes | Andromède Baleine Bélier Pégase Triangle Verseau |

Les Poissons sont également un signe du zodiaque correspondant au secteur de 30° de l'écliptique traversé par le Soleil du 19 février au 20 mars.

Nemenclature, histoire et mythologie

En Mésopotamie

La constellation des Poissons est une création mésopotamienne. Au départ, deux étoiles sont attestées sur des documents de la fin du 1er millénaire av. é. c. : il s’agit d’Anunītu pour η Psc dans les Tables astronomiques dites « Douze fois Trois »[1], et la déesse SIM.MAḪ = Šinunūtu, littéralement « l’Hirondelle de mer », pour ε Psc dans le Catalogue des 30 étoiles de Nippur[2]. Du point de vue mythologique, Šinunūtu, représentée par un oiseau comme son nom l’indique et Anunītu, dont l’emblème est un poisson et qui est une manifestation d’Ištar, sont les déesses tutélaires respectivement du Tigre et de l’Euphrate.

Par la suite, c’est-à-dire au début du 1er millénaire è.c., le ciel est organisé en constellations, c’est-à-dire que les étoiles sont désormais nommées par leur situation dans les figures célestes. Dès lors, comme cela est attesté dans les fameux éphémérides qui s’étalent de 652 av. é.c à 61 de notre ère, apparaît une figure appelé KUN.meš = Zibbāti, « les Queues »[3], dans laquelle les catalogues montrent plusieurs étoiles: parmi elles; on trouve l’étoile η Psc désormais nommée MÚL.KUR ša DUR nu-nu , soit « l’étoile brillante du Poisson »[4].

En Grèce

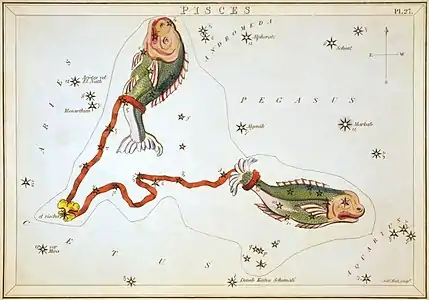

Les Grecs ne cachaient pas l’origine mésopotamienne de la figure nommée Ἰχτύες, « les Poissons », attestée chez Eudoxe. Il n’est pas certain que la transformation de la figure mésopotamienne soit l’œuvre des Grecs du fait que l’on trouve comme nom de signe zodiacal Nūnē, « les Poissons » dans les listes syriaques visiblement venues directement de Babylone dans intermédiaire grec[5]. Quant aux Latins, ils ont simplement formulé Ἰχτύες par son calque sémantique, à savoir Pisces[6]. Selon les auteurs latins, notamment Hyginus, citant des auteurs grecs plus anciens, ces derniers voyaient dans les deux Poissons, reliés par leurs queues avec une corde afin de ne pas se séparer, les animaux fabuleux en lesquels Zeus métamorphosa Aphrodite et son fils Éros, poursuivis par le monstre Typhon sur les rives de l’Euphrate, ce qui est une réminiscence manifeste du mythe mésopotamien qui fait de la correspondance de la déesse grecque Aphrodite, avec la mésopotamienne Ištar, la divinité tutélaire de l’Euphrate [7].

Chez les Arabes

Chez les Arabes, il faut distinguer le ciel traditionnel qui comprend les manāzil al-qamar ou « stations lunaires », et ciel gréco-arabe, c’est-à-dire celui que les astronomes classiques ont repris des Grecs au IXe siècle de notre ère.

Dans le ciel traditionnel arabe formalisé autour des manāzil al-qamar ou « stations lunaires », les Anciens Arabes plaçaient la 28e station, formée par l’étoile β And et nommée الحوت al-Ḥūt, leur « Poisson », nom qui deviendra par l suite بطب الحوت « le Ventre du Poisson ». Elle suit deux stations formées, dans l’espace gréco-arabe, aux côtés verticaux du Carré de Pégase, qui est pour eux الدلو al-Dalw, « les Dalou », c’est-à-dire le seau de cuir du puits : la première, soit la 26e, formée par αβ Peg est المقدّم الفرغ, al-Farġ al-Muqaddam, « l’Ouverture Antérieure », et la 27e, formée par γδ Peg, المٶخّر الفرغ al-Farġ al-Mu’aḫḫar, « l’Ouverture Postérieure ». Dans cette scène céleste venue directement de Mésopotamie, on ne retrouve qu’un seul Poisson, venu par le syriaque Nūna, nom singulier que l’on trouve dans certains zodiaques syriaques, et l'akkadien Rikis Nūni, « le Cordon du Poisson », qui donne l’arabe الرشاء al-Rišā’, également « le Cordon »[8].

Quand ils héritent du formatage du ciel établi par les astronomes grecs, les Arabes rendent le nom d’Ἰχτύες, « les Poissons », par السمكاتان al-Samakātān, « les Poissons » (au duel). Mais ils possédaient déjà, pour le 12e signe zodiacal qui a pris le nom de cette constellation, l'appellation الحوت al-Ḥūt, « le Poisson [unique]», dont l’attestation la plus ancienne se trouve en 762, dans l’horoscope de fondation de la ville de Baghdad, que nous rapporte l’érudit persan al-Bīrūnī[9], qu’ils communiquent à la constellation. Cela fait que celle-ci possède deux noms dans le ciel arabe, ce qui ne va pas sans confusion, comme on s’en rend compte chez ᶜAbd al-Raḥmān al-Sūfī al-Ṣūfī qui mélange les deux représentations en donnant, dans son fameux traité daté de 964, une scène où la figure du « Poisson occidental » mort sur celle d’« Andromède »[10], héritée de l’astronomie hellénistique.

Les noms d’étoiles empruntés aux Arabes que livrent les catalogues contemporains puisent à ces deux sources arabes.

En Égypte

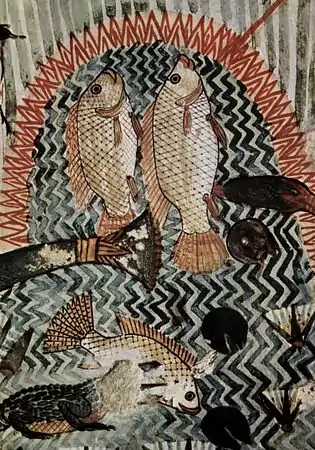

La constellation des Poissons est une des constellations les plus anciennes. Son origine remonte vraisemblablement aux babyloniens qui la décrivaient déjà comme composée de deux poissons poussant un œuf géant (l’astérisme de « l’Anneau »).

Pour les anciens égyptiens, il s'agit du poisson inet, dans lequel se réfugie l'âme des défunts[11]. À partir de l'époque ramesside, on représente le défunt en train de pêcher à la ligne deux inet représentant son âme d'hier et son âme de demain. Il assure ainsi son devenir en prenant possession des deux bornes entre lesquelles il cheminera vers l'éternité. Le défunt est alors retenu dans les eaux primordiales et va revenir à la saison d'inondation pour sa régénération[12].

Le point « gamma », le nœud ascendant solaire, celui qu’occupe le Soleil lors de l’équinoxe de printemps, se trouve actuellement à 8° au sud d’Omega Piscium. Cependant, à cause du phénomène de précession des équinoxes, ce point se trouvait dans le Bélier pendant les deux derniers millénaires av. J.-C., c’est-à-dire au moment où le Zodiaque fut établi. En conséquence, les Poissons sont toujours considérés comme le dernier signe du Zodiaque (l’année commençait alors vers l’équinoxe de printemps) bien qu’ils soient désormais le premier.

Abréviation

Psc est une abréviation, qui signifie Pisces, Piscium, le nom latin et son génitif signifiant poissons pour la constellation des Poissons. Certaines étoiles de la constellation utilisent cette abréviation dans leur dénomination comme η Psc.

Observation des étoiles

Localisation de la constellation

Cette constellation est dans le voisinage immédiat du Grand carré de Pégase, à partir duquel elle peut être repérée si les conditions de visibilité sont suffisantes.

Elle occupe l'intérieur du triangle d'automne, dont elle traverse les 3 côtés au niveau de leurs milieux.

Forme de la constellation

- L'anneau des Poissons est situé 10° au sud de la bordure du Grand carré. C'est une structure ovale, assez bien marquée mais peu lumineuse (mag 5). Si cet anneau est visible, on peut également deviner un alignement qui en part vers l'est (la corde ouest), et suit un arc de cercle en s'incurvant vers le sud, jusqu'à α Piscium, le nœud des deux cordes.

- L'autre anneau est beaucoup plus difficile à repérer, car sa forme est moins nette, et il se confond avec le bras sud d'Andromède. Quand ce bras est bien visible, on peut le voir se terminer sur un alignement de trois faibles étoiles, dont la plus au sud est le coude de la corde est, immédiatement à l'est du grand carré. Partant de ce coude, on trouve un autre petit alignement qui limite l'anneau est (lequel ressemble plutôt à un triangle). Dans l'autre sens, le prolongement du bras de Cassiopée indique la direction générale de la corde, qui file jusqu'à α Piscium, le nœud des deux cordes.

Repérage à partir des Poissons

La faiblesse de la constellation n'incite pas à y rechercher des alignements à grande distance, mais le nœud des deux cordes est très utile en ce que dans le prolongement des cordes, après un saut supplémentaire de 6°, on tombe sur Mira, la plus célèbre des étoiles variables. Mira est une variable dont la période fait 332 jours, et qui passe d'une magnitude de 2 (dominant la région) à la magnitude 9 (invisible à l'œil nu) d'une manière sensiblement Log-sinusoïdale. Elle est donc visible la moitié du temps.

Étoiles principales

η Piscium

L’étoile la plus brillante de la constellation des Poissons, η Piscium, aussi appelée Kullat Nunu, n’atteint que la magnitude apparente 3,62. C’est une géante jaune, vingt-cinq fois plus grande que le Soleil et quatre fois plus massive. Elle possède un compagnon dont on ne connaît pas la composition distant de soixante-dix ua.

Alrisha (α Piscium)

L’étoile α Piscium s’appelle Alrisha ou Alrescha, d’une phrase arabe signifiant « le Nœud », dans la corde qui relie les deux poissons. D’une magnitude apparente de 3,82, elle n’est pas la plus brillante, devancée par η Piscium et γ Piscium.

C’est en fait une étoile double, composée de deux étoiles blanches distantes l’une de l’autre de cent-vingt ua en moyenne. La plus brillante est Alrisha-A avec une magnitude apparente de 4,33. Alrisha-B atteint la magnitude 5,23. Il semble que chacune d’entre elles soit également double.

Autres étoiles

γ Psc, 7 Psc, θ Psc, ι Psc, λ Psc et κ Psc composent un astérisme appelé « l’Anneau ». γ Psc est la 2e étoile la plus brillante de la constellation avec une magnitude de 3,70. C’est une géante jaune, éloignée de cent-trente années-lumière.

Deux autres étoiles de la constellation portent un nom : Fum al Samakah (β Psc) et Torcularis Septentrionalis (ο Psc).

L’étoile de van Maanen, située quelques degrés en dessous de δ Psc, est la 31e étoile la plus proche du Système solaire. C’est une naine blanche distante de 14,06 années-lumière.

Objets célestes

La constellation héberge les galaxies M74, NGC 488 et NGC 676, l'étoile de Bond, ainsi que la paire NGC 520.

Notes et références

- Roland Laffitte, « Les Tables astronomiques Douze fois Trois ».

- Roland Laffitte, « Le Catalogue des 30 étoiles de Nippur (HS 1897) ».

- Roland Laffitte,, « L’héritage mésopotamien des Grecs en matière de noms astraux (planètes, étoiles et constellations, signes du zodiaque) », pp. 25-26. »

- Roland Laffitte, « Les étoiles de comput dites normales dans les Journaux astronomiques (652-61 av. J.-C.) ».

- Voir par exemple: Roland Laffitte, « Notice D. Le zodiaque de Bardesane. », sur URANOS.

- André Le Bœuffle, Les Noms latins d’astres et de constellations, éd. Paris : Les Belles Lettres, 1977, pp. 167-170.

- Paul-Louis van Berg, « Vénus et le catastérisme des Poissons zodiacaux », in Corpus Cultus Deae Syriae (CCDS), Volume 2 sources littéraires, pp. 76-86

- Roland Laffitte, Le ciel des Arabes. Apport de l’uranographie arabe, Paris : Geuthner, 2012, pp. 126-128.

- Roland Laffitte, Héritages arabes. Des noms arabes pour les étoiles, Paris : Geuthner, 2005, p. 46.

- Hans Karl Frederik Christian Schjellerup, Description des étoiles fixes composée au milieu du Xe siècle de notre ère par l'astronome persan Abd-al-Rahman Al-Sûfi. Traduction littérale de deux manuscrits arabes de la Bibliothèque royale de Copenhague et de la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg…, Saint-Pétersbourg : Eggers et Cie, 1874, repr. Fuat Sezgin, Islamic mathematics and Astronomy, vol. XXVI, Frankfurt am Main : Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1997, pp. 282 ss, pl. 16.

- Christiane Desroches-Noblecourt, Le fabuleux héritage de l'Égypte, Paris, éditions Télémaque, , 325 p. (ISBN 2-7533-0020-8), pp. 65-79

- Desroches-Noblecourt 2005, p. 313.