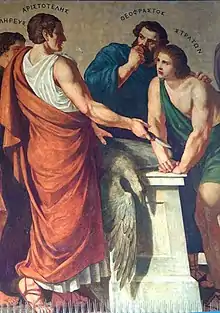

Straton de Lampsaque

Straton (en grec ancien Στράτων) est un philosophe aristotélicien de la Grèce antique. Il fut le deuxième scholarque du Lycée, de 288 à 270 av. J.-C., après Théophraste. Son surnom, le « Physicien », semble provenir moins de l’importance relative de la physique dans son œuvre que de l'originalité qu'il a su montrer dans ce domaine par sa doctrine et surtout par sa méthode d'examen. L’historien Polybe de Mégalopolis précise dans Histoires[1] qu’il était plus habile à réfuter ses adversaires qu’à défendre ses propres thèses.

| Alias |

« Le Physicien » |

|---|---|

| Naissance |

338 av. J.-C. Lampsaque (Grèce) |

| Décès |

vers 269 av. J.-C. Athènes (Grèce) |

| Nationalité | grecque |

| Profession |

Biographie

Originaire de Lampsaque, fils d’un certain Arcésilas, né sans doute vers 338, il n'est pas impossible qu’il ait pu connaître Épicure pendant sa période d’enseignement à Lampsaque, vers 312. Straton devient le disciple de Théophraste au Lycée, sans doute vers 310. Au sein de l'école d'Aristote, il est probable qu'il fréquenta un condisciple Érasistrate, futur médecin à Alexandrie. Il est le précepteur du futur roi Ptolémée II en Égypte, à la cour d’Alexandrie[2], fonction qu’il occupe à partir de 300, et qu’il cède au poète Philétas vers 294. Ce poste auprès des autorités lagides implique qu’avant 300, il est suffisamment apprécié parmi les disciples de Théophraste pour être recommandé par l’école d’Aristote. Peut-être Démétrios de Phalère ne fut-il pas étranger à l’introduction de Straton dans le milieu royal d’Égypte. À son départ, pour le remercier de ses services, son ancien élève offre à Straton la somme considérable de 80 talents, selon la chronique d'Apollodore d'Athènes. En Égypte, Straton fit la connaissance vers 288 d'Aristarque de Samos, d’une trentaine d'années son cadet, qui deviendra son élève[3], il rencontra peut-être le géomètre Euclide et plus sûrement les médecins Hérophile, et Érasistrate de Céos, autre auditeur de Théophraste[4]. Vers 288, il regagne Athènes pour assumer la direction de l’école péripatéticienne fondée par Aristote, charge qu’il assume pendant dix-huit ans. Sa mort survient vers 269. Diogène Laërce[5] nous a conservé le testament par lequel Straton légua à l’école péripatéticienne non seulement la vaisselle pour les banquets, les nappes et les coupes pour la boisson, mais aussi les ouvrages d’études — sans doute aussi les écrits des autres écoles philosophiques — mais attribua la propriété de ses propres ouvrages à sa propre famille.

Philosophie

Physique

La pensée s’explique par la transmission à l’âme des mouvements extérieurs. Les qualités sont principe de tout ; le principe de tous les phénomènes est l’activité sans but, le hasard ; Straton nie la nécessité de toute intervention divine[6]. Il pose en principe qu’il n’y a « pas de force sans matière »[7] ; séparant « impression physique » et phénomène de conscience, l’âme sent et les organes sensoriels n’ont pas de conscience. Considérer la sensation dans l’organe revient à tort à le faire siéger là où se trouve sa cause extérieure. L’activité de la conscience est condition du psychique. Straton de Lampsaque mit en exergue les éléments naturalistes contenus dans la doctrine d’Aristote, contrairement à son maître qui avait conclu à l’existence d’un Premier moteur : il abandonne aussi bien la téléologie que la métaphysique, et reconstruit la physique d’Aristote sur une base démocritéenne, attribuant à la matière et à ses qualités le caractère du « bon artisan »[8] - [9].

La nature du Lieu

Son prédécesseur, Théophraste, a défini le lieu comme un des principes de la dialectique ; Straton l’a défini comme « la dimension intérieure commune du contenant et du contenu »[10].

La nature du temps

Selon l’opinion platonicienne d’Hestiée, le temps est « le mouvement des astres les uns par rapport aux autres. »[11] ; Platon avait défini le temps comme le « mouvement du soleil, sa course »[12] et Théophraste comme un accident du mouvement, lui-même conséquence nécessaire de toute activité ; Straton quant à lui l’a décrit comme « la quantité des actions »[13].

Histoire naturelle

Strabon rapporte un passage d’Ératosthène selon lequel Straton pensait que les eaux, après une sécheresse, pouvaient se retirer au point de laisser des quantités de détritus marins à des distances considérables ; Xanthos de Lydie était de cet avis également, et il allait jusqu’à penser que c’était l’un de ces phénomènes de retrait des eaux qui avait créé la proximité du Pont-Euxin avec Byzance[14].

Astronomie et Cosmologie

La terre est immobile au centre du monde, parce qu'elle est le plus lourd des corps. Il sembla démontrer cette position ainsi[15] : il n'existe pas dans le cosmos de lieu naturel ; le monde est fini et a un centre ; les sens et la raison attestent de la chute des corps lourds ; il faut donc admettre que les corps les plus lourds se déplacent vers le centre du monde ; les corps les plus légers seront repoussés à la périphérie (image du bois dans l'eau qui flotte) ; dès lors la Terre est au centre du monde[16]. Par suite de la pesanteur universelle, la partie supérieure du monde est formée des corps les moins lourds, et moins denses, c'est-à-dire les astres. Ces corps célestes se meuvent autour de la terre et empruntent aussi leur lumière au moins en partie au Soleil. Straton rejetait la théorie d'Aristote de l’Éther. Plus proche de la terre, le ciel est de nature ignée[17], ce qui explique les éclairs, le tonnerre et la chute de la foudre, les tempêtes ou encore les vents chauds (« brûlants »)

Métaphysique

Sa conception de l’âme

L’âme est matérielle. Straton a combattu l’idée de l’âme comme Platon la démontre dans son Phédon, et Aristoxène suivra dans cette voie[18]. Straton et Théophraste ont réduit à des mouvements les énergies de l’âme ; l’âme n’est que l’ensemble des pensées découlant des sensations. Pour lui, sans pensée, aucune sensation ne peut se percevoir. L’inverse est aussi vrai. Selon Straton, dans le Phédon, Platon n’a fait que démontrer que l’âme est immortelle, donc qu’elle existe, mais pas du tout qu’elle continuera à exister ; lorsque le corps n’est plus, rien ne l’empêche d’être détruite par la mort ; elle n’est immortelle qu’en tant qu’elle apporte la vie. Il plaçait le siège de la pensée dans l’espace entre les sourcils. Sa théorie n’admettait aucune possibilité d’immortalité, ou de survivance de l’âme ; il s’évertua ainsi à mettre en pièces les arguments avancés par Platon dans son Phédon pour accréditer la thèse de l’immortalité de l’âme. Olympiodore le Jeune, dans une scholie sur l’ouvrage de Platon, a conservé les objections qu’il avait soulevées sur ce thème :

- Si la réminiscence existe, l’âme aurait eu connaissance des choses de tout temps, et pourtant les faits ne le montrent pas. Il faut un commencement premier au savoir.

- Si l’âme est immortelle, alors tout animal est immortel, car son âme, étant son principe vital, ne disparaît pas. Pourtant la mort est un fait, et rend l’animal inanimé jusqu’à la dissolution.

- Si l’âme est immortelle, alors par exemple l’âme d’une plante — qui est conforme à sa nature propre — ne peut disparaître. Ainsi tout être naturel généré par la nature serait indestructible. Les faits ne le montrent pas.

- Il existe un mouvement de transformation linéaire des êtres : un homme est d’abord jeune, puis vieillit inexorablement, jusqu’à sa fin. L’inverse par contre ne se produit pas. Il y a un mouvement vers la dégradation des choses. De même, un organe de chair peut devenir nourriture, mais non l’inverse.

Il fait partie des aristotéliciens qui ne penchent pas vers le matérialisme, mais vers un platonisme qui sépare l'âme du corps[19].

Sa conception du monde

La création du Monde n’était pas l’ouvrage des dieux ni d’aucun démiurge, mais plutôt l’œuvre de la nature par l’entremise des forces du hasard et du mouvement. L’évolution du monde et sa complexité provient du jeu permanent des éléments naturels. Il pense que la Terre se tient immobile au centre du Monde[20]. Straton rejette la théorie atomiste de Démocrite concernant la forme des atomes et leur absence de qualité, la qualifiant de « fantasmagorie ». En raison de sa croyance en la division infinie de la matière, Straton pensait que celle-ci était inapte à permettre la création de formes particulières atomiques selon le modèle d’Épicure (atomes plus ou moins gros, de formes diverses, crochus). Il admettait cependant l’existence de corpuscules microscopiques interagissant entre le vide discontinu. Le vide existe dans le domaine microscopique mais la matière sans cesse en mouvement avait vocation à occuper l'espace partout. Le mouvement de ces éléments naturels à travers le vide expliquerait à ses yeux des phénomènes comme la diffraction de la lumière dans l’eau. Il remarqua aussi que le feu consume et raréfie l’air. Plutarque, Strabon et surtout Simplicios nous ont laissé quelques témoignages de ses découvertes en la matière.

Ses recherches des forces agissant sur le monde

Il chercha à mieux définir les concepts du temps, de la pesanteur et du vide par diverses expériences techniques. Certaines furent assez célèbres pour avoir été citées par Héron d'Alexandrie dans le Livre Premier de ses Pneumatiques. S'il ne cherche aucune explication du vide ou de la pesanteur, il aurait reconnu la proportionnalité de la pesanteur à la masse, la loi d'accélération croissante de certains phénomènes naturels[21].

Strabon fait aussi référence à ses recherches géologiques concernant les empreintes fossiles, l'érosion, la dynamique du mouvement de l'eau et des terres. Il écrit notamment[22] : « Comment se peut-il qu’en des lieux qui se trouvent au milieu de terres et que deux ou trois mille stades séparent de la mer, on rencontre en maints endroits une foule de coquilles, d'huîtres et de chéramides, de même que des lacs stagnants dont l'eau est salée (...) » Puis plus loin : « Les différences de niveau de mers proviendraient de ce qu’un même fond tantôt se soulève et tantôt s’abaisse ; la mer alors s’élève ou s’abaisse en même temps que ce fond ; lorsqu’elle est soulevée, elle inonde les régions riveraines ; lorsqu’elle s’abaisse, elle rentre dans son lit ». C’est ainsi que Straton soutenait qu’auparavant, la Méditerranée, la mer Noire, c’est-à-dire le Pont-Euxin et l’océan ne communiquaient pas entre eux, et que des mouvements terrestres ultérieurs ont conduit à la rupture des isthmes qui séparaient ces étendues marines.

Ce philosophe avait perçu la dynamique des mouvements terrestres en entamant l’examen du cycle de l’érosion et de la sédimentation, et ses conséquences sur l’évolution géodynamique du globe. Les idées de Straton de Lampsaque sur le comblement prévisible du lac Méotide (mer d'Azov) et du Pont-Euxin, anticipent ainsi de manière remarquable les conceptions uniformitaristes du début du XIXe siècle.

Son influence sur les débats de son temps

Straton avait publié un ouvrage Sur les examen des découvertes, dirigé contre Éphore de Cymé, qui relatait les inventions importantes de ses prédécesseurs, ainsi que les propos des sages anciens, comme les Sept sages.

Selon Marcel Dubois dans son ouvrage sur Strabon, il influença les recherches géographiques d’Ératosthène, ainsi que Posidonios. Aristarque, son ami et élève, semble avoir suivi les idées de son maître sur la théorie des couleurs. Néanmoins, certains savants pensent qu'Épicure entama une polémique avec lui. Il sut aussi prendre ses distances avec le modèle scientifique d'Aristote.

Ses écrits

Il est l'auteur de nombreux ouvrages perdus. L'analogie de beaucoup de ses titres avec ceux d'Aristote et de Théophraste montre qu'il se situe en général dans la ligne de l'école péripatéticienne. C'est dans cette mouvance que Diogène Laërce le classe. Le doxographe fournit un catalogue :

- De la royauté, trois livres

- De la justice, trois livres

- Du bien, deux livres

- Des dieux, trois livres

À partir de là, on n'a plus d'indications sur le nombre de livre, on suppose que les prochains traités ne font qu'un seul livre.

- Des inventions, cité dans les Stromates de Clément d'Alexandrie[23]

- Du vide (l’existence du vide y était admise contrairement aux théories d'Aristote)

- Du temps

- Des couleurs

- De la sensation (peut-être le traité pseudo-aristotélicien préservé sous le titre Περὶ άκουστῶν)

- De l'antérieur et du postérieur (qui discutait des problèmes soulevés par Aristote dans ses Catégories selon Simplicios)

- Examen de découverte[24].

- Du ciel, ouvrage sur la création du monde sans doute suivant en cela Aristote.

Ce catalogue comporte plusieurs problèmes, du fait que Du mouvement (cité par Simplicios) et De l'être n'y figurent pas alors que des sources les authentifient et que des traités manquent, car des notions géophysiques de Straton ne semblent pas provenir de ces traités. Des savants remarquent dans le livre de Diogène qu'un quart des ouvrages portent le même titre que ceux de Théophraste. De même, le nombre total de lignes, 332 420, semble douteux, car un nombre total de lignes est également donné pour Aristote et Théophraste mais le nombre de lignes par livre donnerait un écart bien trop important[25].

Notes et références

- Polybe, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne] XII 25 c.

- Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres [détail des éditions] (lire en ligne) Livre V.

- Stobée, Eclogæ physicæ et ethicæ, I.

- Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres [détail des éditions] (lire en ligne) V, 2, 57.

- Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres [détail des éditions] (lire en ligne), V, 62.

- Rodier 1890, p. 55.

- Rodier 1890, p. 93.

- Werner Jaeger, Aristote, Fondements pour une histoire de son évolution, éditions L’Éclat, 1997, p. 350 et 401.

- (en) Jonathan Israel, Enlightenment Contested : Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, Oxford University Press, 2006, p. 454.

- Rodier 1890, p. 78, d’après Stobée, Eclogæ physicæ et ethicæ.

- Stobée, Eclogæ Physicæ, IX, § 40 (Traduction de Marie-Nicolas Bouillet).

- Brisson 2008, p. 288.

- Rodier 1890, p. 75.

- Strabon, Géographie [détail des éditions] [lire en ligne], Livre I.

- Georges Rodier, La Physique de Straton de Lampsaque

- Recueil doxographique Placita I, 4.

- Rodier 1890, p. 86, d’après Jean Stobée, Eclogæ physicæ et ethicæ.

- Cicéron, De la nature des dieux.

- Joseph Moreau 1962, p. 269-271.

- Scholie à Saint Basile oxon : III, 413.

- Gille Bertrand, Histoire des techniques, École pratique des hautes études, 4e section, Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1974-1975, 1975, pp. 697-728. [www.persee.fr/doc/ephe_0000-0001_1974_num_1_1_6036 Lire en ligne].

- Strabon, Géographie [détail des éditions] [lire en ligne] : Livre I, 3.

- Pellegrin 2014, p. 2829.

- ouvrage dirigé contre l’historien Éphore de Cymé selon Pline l'Ancien, Histoire naturelle [détail des éditions] [lire en ligne], VII.

- Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Le livre de poche, coll. « La Pochothèque », 1999, p. 619-622 (numérotation : V, 59-60).

Bibliographie

Sources

- Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres [détail des éditions] (lire en ligne), V, 58-64

- Strabon, Géographie [détail des éditions] [lire en ligne], I

- Polybe, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne], Livre XII, 25 C

- Héron d'Alexandrie, Pneumatica, introduction

- Simplicios de Cilicie, In Aristotelis 'De Caelo' commentaria, VII, 267-268

- Simplicios, In Aristotelis Physicorum libros commentaria, X, 916.

Études

- Georges Rodier, La Physique de Straton de Lampsaque, Éditions Félix Alcan, , 133 p. (ISBN 978-0-554-51511-3)

- Pierre Pellegrin (dir.) (trad. du grec ancien), Aristote : Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0)

- Antelme Édouard Chaignet, Psychologie des Grecs, Éditions Hachette,

- Luc Brisson (dir.) (trad. du grec ancien), Définitions, Paris, Éditions Gallimard, (1re éd. 2006), 2204 p. (ISBN 978-2-08-121810-9)

- Joseph Moreau, Aristote et son école, Presses universitaires de France, coll. « Dito », (1re éd. 1962), 334 p. (ISBN 978-2-13-039221-7), p. 269-271